Изучение профессионального самоопределения подростков-социальных сирот

Автор: Баженова Ю.А., Пудовкина Ю.С.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 6-1 (22), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой профессионального самоопределения подростков. Приводится сравнительный анализ особенностей профессионального самоопределения подростков, воспитывающихся в семьях, и подростков-социальных сирот. Представлена характеристика методов и методик исследования. Предлагается подробное описание результатов эмпирического исследования выборки испытуемых.

Подростки-социальные сироты, профессиональное самоопределение, выбор профессии, профессиональное развитие, профессиональное самосознание

Короткий адрес: https://sciup.org/140283210

IDR: 140283210

Текст научной статьи Изучение профессионального самоопределения подростков-социальных сирот

Сиротство – одна из тех проблем, которые крайне остро стоят перед нашим обществом. В последние годы наблюдается рост числа детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным статистических исследований, на сегодняшний день в России число социальных сирот достигает 200 тысяч, и эта цифра продолжает расти1. Социальные сироты – это дети, оставшиеся без родительского попечения при наличии живых биологических родителей в силу различных причин (лишение родительских прав, признание родителей недееспособными, безвестное отсутствие родителей, а также беспризорность, бродяжничество детей и пр.). Дети-социальные сироты находятся на попечении государства или воспитываются в опекунских (приемных) семьях.

Однако, в социальных учреждениях не всегда предоставляются достаточные условия для компенсации последствий психической депривации, что влечет за собой серьезные трудности в социализации и адаптации к самостоятельной жизни воспитанников.

В силу данных обстоятельств наибольшее затруднение вызывает осознанный выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и социально-экономических условий (Л.Ф. Бикмиева, А.Р. Дроздикова-Зарипова). При этом к осуществлению полноценного и осознанного профессионального самоопределения подростков-социальных сирот в условиях социального приюта или интерната предъявляются повышенные требования, поскольку при выпуске из него(а это значит в возрасте 14-15 лет) они должны уметь строить и осуществлять свою жизнь самостоятельно. Следовательно, проблема профессионального самоопределения подростков-сирот является социально актуальной.

Теоретический анализ проблемы показал, что в отечественной психологии наряду с понятием «профессиональное самоопределение» существует ряд родственных понятий: «профессиональное становление», «профессиональное развитие», «идентификация», «профессиональное самосознание» и др., которые характеризуют процесс вхождения, овладения профессией и охватывают весь профессиональный путь человека [Врублевская М.М., Климов Е.А., Боровикова С.А.].

В контексте нашего исследования профессиональное самоопределение отождествляется с выбором профессии - процессом, состоящим из ряда актов и решений (Е.А.Климов), сопровождающимся выработкой собственной позиции в ситуации, характеризующейся большой степенью неопределенности (Э.Ф.Зеер). Выбор профессии предполагает определение дальнейшего пути (на близлежащую перспективу) и завершается поступлением в учебное заведение или на работу. Психологически грамотным, адекватным считается осознанный, самостоятельный выбор профессии, предполагающий высокий уровень субъектности, личностной зрелости человека, принятия на себя ответственности за совершаемый выбор (Д.А. Леонтьев).

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить, что вподростковом возрасте профессиональное самоопределение представляет собой постоянно развивающийся процесс: от недифференцированных профессиональных планов и мечтаний в младшем подростковом возрасте к готовности принять решение на основе значимых критериев (собственные склонности, представления о выбираемой профессии, рынке труда и др.) к концу возрастного периода. На сформированность готовности к профессиональному самоопределению у подростков указывают такие характеристики как автономность; информированность о мире профессий и умение соотнести информацию со своими особенностями; умение принимать решения; умение планировать свою профессиональную жизнь; эмоциональная включенность в ситуацию по принятию решения (А.П. Чернявская).

Было выявлено, что специфика развития личности подростка в условиях социального сиротства определяется действием ряда факторов, в числе которых наибольший весь имеют депривация детско-родительских связей и психотравмирующий опыт жизни в семье и разлуки с ней. Подростки -социальные сироты чаще всего характеризуются трудностями интеллектуального, коммуникативного, личностного развития, имеют такие качества как замкнутость, склонность к девиациям, пониженная активность или, напротив, гиперактивность, пониженные коммуникативные способности, низкая эмоциональная устойчивость, неадекватное отношение к внешнему миру и самому себе, смещение важнейших общепринятых ценностных приоритетов, низкая работоспособность, в том числе и в отношении учебы. Выделяются также и отличительные особенности в структурных компонентах жизненного самоопределения (самооценка, уровень притязаний, локус контроля, самоценность) подростков-социальных сирот, в сравнении с детьми, воспитывающимися в семье: в условиях детского дома указанные личностные характеристики формируются так, что адекватная социализация развивающейся личности существенно затрудняется (Л.В. Корнева). При этом, несмотря на большое количество данных о существовании специфических особенностей и трудностей развития подростков-социальных сирот, вопросы их профессионального самоопределения в современных исследованиях остаются недостаточно разработанными.

Для выявления содержательных особенностей профессионального самоопределения подростков-социальных сирот была организована эмпирическая часть исследования.

Выборка исследования включила две группы подростков 12-14 лет:

-

• подростки-социальные сироты в количестве 25 человек, из которых 15 мальчиков и 9 девочек;

-

• подростки, воспитывающиеся в родительской семье, в количестве 25 человек, из которых 12 девочек и 13 мальчиков.

В качестве методов и методик исследвоания мы остановили свой выбор на следующем (табл. 1):

Таблица 1 Методики эмпирического изучения профессионального самоопре- деления у подростков

|

Составляющие профессионального самоопределения |

Измеряемые показатели |

Методика |

|

Готовность к выбору профессии |

Уровень (неготовность, низкая готовность, средняя готовность, высокая готовность) |

Опросник для выявления готовности к выбору профессии (В.Б. Успенский) |

|

Автономность, информированность о мире профессий и умение соотнести информацию со своими особенностями; умение принимать решения; умение планировать свою профессиональную жизнь; эмоциональная включенность в ситуацию по принятию решения |

Уровень (степень) развития каждой из составляющих |

Методика «Профессиональная готовность» автор А.П. Чернявская |

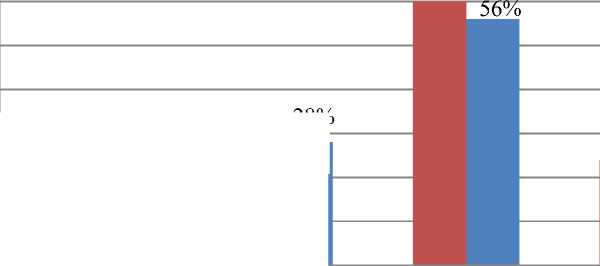

В ходе проведенного анализа данных нами были получены следующие результаты: ни у кого из подростков, воспитывающихся в семье, не был зафиксирован уровень неготовности к выбору профессии. У подростков-социальных сирот неготовность к выбору профессии встречается в 12% случаев. Такие результаты означают, что подростки не сосредоточены на самоопределении, не готовы выбирать и не имеют сформированных критериев осуществления выбора, что может быть обусловлено психологическим неблагополучием, неудовлетворением базовых потребностей личности в принятии, безопасности, в силу чего потребности более высокого уровня (самоопределение, самореализация) не формируются.

Низкая готовность была зафиксирована у 16% группы подростков, воспитывающихся в семье, и у 28% подростков-социальных сирот. Такие результаты свидетельствуют о том, что в подростки, воспитывающиеся в семье, реже показывают низкий уровень готовности к выбору профессии, что может быть связано с большим психоэмоциональным благополучием и удовлетворением базовых потребностей, в сравнении с подростками -социальными сиротами.

Средний уровень психологической готовности был выявлен у 60% подростков, воспитывающихся в родительских семьях, и у 56% подростков-социальных сирот. Так, в обеих группах средние показатели готовности к выбору профессии встречаются с приблизительно одинаковой частотой.

Высокий уровень психологической готовности к выбору профессии показали 24% подростков, воспитывающихся в родительских семьях, и только 4% подростков-социальных сирот. При таком уровне подростки показывают сформированные процессы самоопределения, осознанность выбора на основании принимаемых самим подростков внутренних критериев. Большая частота встречаемости высоких результатов у подростков, воспитывающихся в семье, в сравнении с подростками-социальными сиротами, также может быть обусловлена разницей в психологическом благополучии.

В целом, анализ гистограммы (рис. 1) показывает, что подростки-социальные сироты чаще всего имеют низкий и средний уровни сформиро-ванности готовности к выбору профессии, тогда как их сверстники, воспи- тывающиеся в семье, чаще показывают среднюю и высокую готовность.

70%

60%

28%

0%

60%

50%

40%

30%

16%

24%

4%

20%

12%

10%

0%

Неготовность Низкая готовность Средняя Высокая готовность готовность

■ Подростки, воспитывающиеся в семье ■ Подростки-социальные сироты

Рис. 1. Показатели сформированности психологической готовности к выбору профессии у подростков-социальных сирот и их сверстников, воспитывающихся в родительских семьях

Рассмотрим далее показатели сформированности содержательных компонентов профессионального самоопределения у подростков, воспитывающихся в семье, и подростков-социальных сирот. Для этого обратимся к результатам, полученным по методике А.П. Чернявской «Профессиональная готовность» (табл. 2).

Из данных таблицы 2 можно видеть, что по всем содержательным показателям профессионального самоопределения у подростков двух групп можно видеть некоторые различия. Для удобства дальнейшего анализа представим полученные результаты графически.

Таблица 2

Показатели сформированности содержательных компонентов профессионального самоопределения у подростков, воспитывающихся в семье, и подростков-социальных сирот

|

Компоненты профессионального самоопределения |

Подростки, воспитывающиеся в семье |

Подростки-социальные сироты |

||||

|

Низк. |

Средн. |

Высок. |

Низк. |

Средн. |

Высок. |

|

|

Автономность |

0% |

24% |

76% |

12% |

36% |

52% |

|

Информированность |

4% |

56% |

40% |

8% |

76% |

16% |

|

Принятие решения |

4% |

32% |

64% |

8% |

52% |

40% |

|

Планирование |

4% |

48% |

48% |

8% |

52% |

40% |

|

Эмоц. отношение |

4% |

36% |

60% |

20% |

56% |

24% |

Диагностика сформированности психологической готовности к выбору профессии по А.П. Чернявской показала, что самым развитым компонентом профессионального самоопределения у подростков, воспитывающихся в родительской семье, является автономность. Её высокий уровень показали 76% группы, средний – 24%, низкий – 0%. У подростков-социальных сирот также преобладающими являются высокие показатели автономности (56%), однако обнаруживается также большое количество показателей среднего уровня (36%) и низкого уровня (12%). Автономность как компонент профессионального самоопределения предполагает независимость от окружающих, умение выделять свои приоритеты, самостоятельность и ответственность в принятии решения о выборе профессии. Высокий уровень автономности говорит о том, что сформирован первоначальный компонент, который побуждает к активности в процессе выбора профессии. От уровня автономности зависит умение принимать решения, так как выбор профессии – это решение, которое принимает человек, но принимать решение, т.е., брать на себя ответственность может только автономный, самостоятельный в своих суждениях человек, имеющий свою собственную систему критериев для осуществления осознанного выбора. Принимая решение, учащийся на основе анализа выбирает путь для дальнейшего развития и совершенствования. От- каз от принятия решения, желание пустить дело на самотек ведет к регрессу и деградации личности. Более низкие показатели автономности у подрост-ков-социальных сирот, в сравнении со сверстниками, воспитывающимися в родительской семье, на наш взгляд, могут быть связаны с некоторыми особенностями личности, такими как уверенность в себе, адекватность самооценки, так как данные показатели нередко оказываются сниженными в силу переживания ряда психотравмирующих обстоятельств, что приводит к «стиранию» границ автономности личности.

Компонент информированности на высоком уровне развит у 40% подростков, воспитывающихся в родительской семье, 56% группы показали средний уровень и 4% – низкий. В группе подростков-социальных сирот количество показателей высокого уровня информированности несколько меньше – 32%, количество средних показателей – 60%, низких – 8%. Компонент информированность предполагает, что подросток обладает информацией о мире профессий в целом и информацией об отдельных профессиях (особенно тех, которые входят в его поле интересов). Также этот компонент предполагает знания о содержании избираемой профессии, об условиях учебы, работы, о требованиях избираемой профессии к личности. В изучаемой выборке по результатам получилось, что подавляющее большинство подростков показали средний уровень сформированности этого компонента. Это говорит о том, что подростки недостаточно знают о содержании избираемой профессии и о требованиях предъявляемых избираемой профессией к человеку. Это ограничивает учащихся в выборе профессий, диапазон выбора сужается. Поэтому следует организовать программу, развивающую этот компонент профессионального самоопределения. В целом, в двух группах можно видеть сходные показатели информированности, что может объясняться наличием профориентационной работы в школах.

На высоком уровне сформированности оказался компонент умение принимать решения у 64% подростков, воспитывающихся в родительских семьях. Средний уровень выявлен у 32% группы, низкий – у 4%. В группе подростков-социальных сирот можно видеть более низкие показатели умения принимать решения, т.к. преобладающим является средний уровень – 52%, высокий уровень отмечен у 40%, а низкий – у 8% группы. Компонент принятие решения является завершающим компонентом в структуре профессионального самоопределения, итогом сформированности других компонентов. Высокий уровень этого компонента говорит о том, что подростки уже определились со своей будущей профессией так, например, на вопрос «Что Вы собираетесь делать после окончания школы?», – учащийся с высоким уровнем компонента умение принимать решения ответил, что собирается получать профессию переводчика. А подростки со средним и низким уровнем развития компонента принятия решения отвечали на аналогичный вопрос непоследовательно и запутанно, например, что собираются после окончания школы учиться в ВУЗе, но затрудняются ответить в каком, а если определились с ВУЗом, то не знают какую конкретно профессию хотят выбрать. У подростков-социальных сирот ответ о планах нередко содержал желание уехать в другой город, а также желание начать работать и получить самостоятельность сразу после школы («ни от кого не зависеть»).

Компонент планирование предполагает умение строить план своего профессионального развития, определять различные пути по достижению профессиональных целей и средства, необходимые чтобы достигнуть цели. Высокие показатели планирования выявлены у 48% подростков, воспитывающихся в семье, средние – также у 48% группы, низкие – у 4%. В группе подростков-социальных сирот большая часть испытуемых показывает средний уровень умения планировать (52%), у 40% отмечается высокий уровень, а у 8% – низкий. Высокие показатели данного компонента предполагают наличие у подростков умения ставить профессиональную цель, оценивать свои возможности в её достижении, выделять этапы для её осуществления. У большинства подростков нашей выборки есть умение планировать на сред- ний срок (ближайшее будущее). Они планируют получение профессионального образования, однако не конкретизируют выбираемую профессию. У значительного количества подростков имеются профессиональные планы на отдаленное будущее (при высоком уровне планирования), они умеют строить профессиональную перспективу. На вопрос «В случае неосуществления основных профессиональных планов, есть ли запасные?» подростки с высоким и средним уровнем сформированности компонента планирования ответили утвердительно. Некоторые даже отвечали, что их несколько.

Высокий уровень по компоненту эмоциональное отношение показали 60% выборки подростков, воспитывающихся в семье, средний – 36% учащихся, низкий – 4% учащихся. В группе подростков-социальных сирот количество высоких результатов гораздо меньше – 24%, а средний уровень показывают 56%, низкий – 20%. Эмоциональное отношение, эмоциональная включенность в процесс самоопределения – компонент зрелости личности, который проявляется в положительном эмоциональном настрое, в жизненном оптимизме, в эмоциональной уравновешенности, в хорошей переносимости неудач. Компонент эмоционального отношения предполагает эмоциональную включенность в процесс выбора профессии, в положительном настрое на эту деятельность, что играет важную роль в преодолении неудач. Так, например, на вопрос «Что может помешать осуществлению профессиональных намерений?» подростки с высоким и средним уровнями развития компонента отвечали, что ничто не может им помешать. А подросток с низким уровнем сформированности компонента эмоциональное отношение ответил: «Непредсказуемые обстоятельства». Средний уровень, преобладающий у подростков-социальных сирот, может свидетельствовать о неустойчивости эмоционального отношения к процессу профессионального самоопределения, амбивалентности переживаний, что, в свою очередь, может приводить к нарушениям в формировании всех остальных составляющих профессионального самоопределения.

Проведенный сравнительный анализ показывает, что по большинству рассматриваемых составляющих профессионального самоопределения в группах подростков, воспитывающихся в родительских семьях, и подрост-ков-социальных сирот обнаруживаются различия в уровнях сформированно-сти. Это означает, что профессиональное самоопределение у подростков-социальных сирот имеет свои содержательные особенности. Для проверки значимости различий в показателях профессионального самоопределения у подростков двух групп нами применялись расчеты по непараметрическому критерию различий U-Манна-Уитни, результаты которых представим в таблице 3.

Таблица 3

Различия в показателях профессионального самоопределения в группах подростков, воспитывающихся в семье, и подростков-социальных сирот

|

Показатели |

U эмп |

р* |

|

Уровень готовности к выбору профессии |

203 |

значимо, 5% |

|

Автономность |

114,5 |

значимо, 1% |

|

Информированность |

259 |

незначимо |

|

Принятие решения |

230 |

незначимо |

|

Планирование |

288,5 |

незначимо |

|

Эмоциональное отношение |

157,5 |

значимо, 1% |

*При n i =25, П 2 =25 U kp =227 для р < 0,05, Up=192 для р < 0,01

Из данных таблицы 3 можно видеть, что по отдельным показателям профессионального самоопределения в группах подростков, воспитывающихся в семье, и подростков-социальных сирот обнаружены статистически значимые различия, а именно:

-

- уровень готовности к выбору профессии статистически достоверно ниже у подростков-социальных сирот, в сравнении со сверстниками, воспитывающимися в родительских семьях (со статистической значимостью 5% по U-Манна-Уитни);

-

- автономность (самостоятельность) принятия решений в процессе профессионального самоопределения менее выражена у подростков-

- социальных сирот, в сравнении со сверстниками, воспитывающимися в родительских семьях (со статистической значимостью 1% по U-Манна-Уитни);

-

- эмоциональная включенность (позитивное эмоциональное отношение) в ситуацию принятия решений в процессе профессионального самоопределения достоверно ниже у подростков-социальных сирот, в сравнении со сверстниками, воспитывающимися в родительских семьях (со статистической значимостью 1% по U-Манна-Уитни).

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить следующие содержательные особенности профессионального самоопределения у подростков:

-

1) у подростков, воспитывающихся в родительских семьях, профессиональное самоопределение, в сравнении со сверстниками-социальными сиротами, содержательно характеризуется более высокими показателями готовности к выбору профессии (со статистической значимостью 5% по U-Манна-Уитни), автономности принятия решений (со статистической значимостью 1% по U-Манна-Уитни), а также более выраженной эмоциональной включенностью в процесс принятия решения (со статистической значимостью 5% по U-Манна-Уитни);

-

2) у подростков-социальных сирот профессиональное самоопределение, в сравнении со сверстниками, воспитывающимися в родительских семьях, содержательно характеризуется сниженными показателями готовности к выбору профессии (со статистической значимостью 5% по U-Манна-Уитни), а также низкой степенью автономности (со статистической значимостью 1% по U-Манна-Уитни) и эмоциональной включенности в процесс принятия решения (со статистической значимостью 5% по U-Манна-Уитни). Показатели информированности при этом не различаются в двух группах подростков, что может являться следствием наличия профориентационной работы в школах. Однако в целом, у подростков-сирот профессиональное самоопределение может содержательно характеризоваться как формальное: подрост-

- ки не готовы к выбору, но осуществляют его под действием внешних стимулов и обстоятельств (с низкой автономностью, самостоятельностью выбора), проявляя некоторое эмоциональное равнодушие к принимаемому решению.

Полученные результаты исследования позволяют считать подтвержденной гипотезу о том, что содержание профессионального самоопределения у подростков-социальных сирот будет иметь различия с группой подростков, воспитывающихся в родительской семье (со статистической значимостью 5% и 1% по U-Манна-Уитни).

Список литературы Изучение профессионального самоопределения подростков-социальных сирот

- 1. Абраменкова В.В. Социальная психология детства в контексте отношений ребенка в мире // В.В. Абраменкова // Вопросы психологии. - 2002. - №1. - С.3-16

- Бикмиева Л.Ф. Формирование профессионального самоопределения у подростков-воспитанников социального приюта [Электронный ресурс] / Л.Ф. Бикмиева, А.Р. Дроздикова-Зарипова // VI Международная студенческая электронная конференция «Студенческий научный форум» 15 февраля -31 марта 2014 года. - Режим доступа: https://www.scienceforum.ru/2014/472/2818

- Врублевская М.М. Профориентационная работа в школе: методические рекомендации / М.М. Врублевская, О.В. Зыкова. - Магнитогорск: МаГУ, 2004. - 80 с.

- Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 288с.

- Минкова Э.А. Особенности личности ребенка, воспитывающегося вне семби / Э.А. Минкова. - М.: ТОО «Симс», 1995. - 152 с.

- Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального самоопределения для подростков: Рабочая тетрадь учащегося / Г.В. Резапкина. - М.: Генезис, 2005. -84 с.