Изучение психологических особенностей личности учителей, использующих различные приемы педагогической деятельности, при помощи теста Роршаха

Автор: Семикашева Инна Алексеевна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Эмпирические исследования

Статья в выпуске: 1 (19), 2017 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования психологических особенностей личности учителей при помощи теста Роршаха. Получены доказательства того, что группа учителей, использующих на своих уроках в основном активные приемы, характеризуется более благоприятными параметрами, отражающими уровень их личностной и профессиональной самоактуализации. Напротив, учителя, предпочитающие пользоваться пассивными формами организации урока, демонстрируют личностные особенности, которые не только ограничивают их профессиональный уровень, но и не способствуют полноценной личностной самореализации. Показано, что установленные закономерности имеют большое значение в организации практической психологической работы с учителями. Для группы учителей, предпочитающих пользоваться пассивными формами организации урока, предложено организовать серию тренингов личностного роста и самоактуализации, для развития навыков кооперации, преодоления личностных конфликтов и барьеров, препятствующих устанавливанию полноценных отношений с людьми. Группе учителей, использующих на своих уроках в основном активные приемы, рекомендованы тренинги или индивидуальные занятия, направленные на обучение методам коррекции негативных эмоциональных состояний и обретения ресурсных состояний. Значимость информации, полученной в результате применения указанного метода, служит авторам аргументом в поддержку важности его распространения в отечественной науке, а также необходимости скорейшего перевода трудов Роршаха и его последователей на русский язык.

Психологические особенности личности учителя, активные и пассивные формы организации урока, тест роршаха, практическая психологическая работа с учителями

Короткий адрес: https://sciup.org/14219769

IDR: 14219769 | УДК: 159.9.072

Текст научной статьи Изучение психологических особенностей личности учителей, использующих различные приемы педагогической деятельности, при помощи теста Роршаха

Psychological characteristics of the personality of teachers using various methods of pedagogical activity (applying the Rorschach test)

Semikasheva Inna Alekseevna,

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Department of Psychology, Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk, Russia

Annotation. The article presents the results of the study of the psychological characteristics of the personality of teachers using the Rorschach test. The evidence has been obtained that the group of teachers using mostly active receptions in their lessons is characterized by more favorable parameters reflecting the level of their personal and professional self-actualization. On the contrary, the teachers who prefer to use passive forms of organizing a lesson demonstrate particular personal characteristics that not only limit their professional level, but also do not contribute to a full personal self-realization.

It is shown that the established patterns are of great importance in organizing practical psychological work with teachers. For the group of teachers who prefer to use passive forms of organizing a lesson it is suggested to organize a series of trainings for personal growth and self-actualization, to develop cooperative skills, to overcome personal conflicts and barriers that impede the establishment of full-fledged relationships with people. For the group of teachers using mostly active techniques in their lessons it is recommended to hold trainings or individual classes aimed at teaching methods of correcting negative emotional states and finding resource states.

The importance of the information obtained as a result of applying this method serves as a supporting point for the authors in explaining the importance of its spreading, as well as the need for translating the works of Rorschach and his followers into Russian. Keywords: psychological features of teacher’s personality, active and passive forms of lesson organization, Rorschach test, practical psychological work with teachers.

В качестве диагностического инструментария для глубинного изучения психологических особенностей личности учителей, использующих различные приемы педагогической деятельности, был выбран тест чернильных пятен Г. Роршаха. Поскольку в отечественной науке настоящее время в России не существует единого подхода к работе с данной методикой, необходимо остановиться на особенностях данного теста.

Тест был разработан швейцарским психиатром Германом Роршахом. 1921 год, когда была опубликована его книга «Психодиагностика» с описанием теста чернильных пятен, считается датой рождения теста. Работа по созданию теста заняла более 10 лет. К сожалению, Герман Роршах, «надежда целого поколения швейцарских психиатров», по словам Е. Блейлера, не успел ни насладиться успехом своей книги, ни исследовать результаты практического применения своего метода. Учёный умер из-за осложнений от аппендицита 2 апреля 1922 года, всего через 7 месяцев после публикации своей книги.

«Основные теоретические установки Роршаха заключались в следующем. Если человек оперирует всем пятном целиком, значит, он способен воспринимать основные взаимосвязи и склонен к систематизированному мышлению. Если фиксируется на мелких деталях, значит, он придирчив и мелочен, если на редких – значит, склонен к «необычайному» и способен к обостренной наблюдательности. Ответы на белый фон, по мнению Роршаха, свидетельствуют о наличии оппозиционной установки: у здоровых людей – о склонности к дискуссиям, об упрямстве и своеволии, а у психически больных – о негативизме и странностях в поведении. Во всех этих трактовках прослеживается тенденция к прямым аналогиям и мысль об однозначности способа видения и характера мышления. Видишь всякую мелочь, – значит, педант, видишь не сами пятна, как большинство людей, а прилежащий белый фон, – значит, и мыслишь нетрадиционно. Способность к четкому восприятию формы пятен Роршах считал индикатором устойчивости внимания и одним из важнейших признаков интеллекта. Ответы по движению, возникающие при содействии представлений о прежде виденных или испытанных самим субъектом движениях, он рассматривал как показатель интеллекта, меру внутренней жизни (интраверсии) и эмоциональной стабильности. Большое количество цветовых ответов он расценивал как проявление эмоциональной лабильности. Соотношение ответов по движению и цвету Роршах назвал «типом переживания». Преобладание ответов по движению он связал с интраверсивным типом переживания, преобладание цветовых ответов – с экстратензивным. Главное отличие интраверсии от экстратензии он усматривал в большей зависимости от внутренних переживаний, чем от внешних впечатлений. Уделив особое внимание особенностям восприятия пятен, Роршах сравнительно мало останавливался на том, какие именно объекты усматривались в них. Он полагал, что содержательная сторона ответов только случайно отражает переживания испытуемых» («Энциклопедия психодиагностики»).

После смерти Германа Роршаха тест развивался его последователями в Европе и США, среди которых можно отметить Эвалда Бома, Бруно Клопфера, Зигмунда Пиотровски, Самюэля Бека и др. Каждый из упомянутых ученых создал свою собственную систему кодирования и интерпретации результатов, что крайне затруднило проведение исследований и использование результатов для сравнительного анализа. Несмотря на это, в 70-80-х годах в США тест Роршаха прочно занимал первые места в списке наиболее часто используемых проективных тестов. О популярности теста Роршаха говорит тот факт, что в 70-е годы он находился на первом месте по числу посвященных ему публикаций [Exner 2003: 3]. В большой степени этому способствовало создание в 1968 году в США Института изучения теста Роршаха под руководством доктора Джона Экснера (Rorschach Research Foundation), который организовал систематическое изучение всей библиографии, посвященной тесту, и стандартизировал технику тестирования и обсчета данных [Exner 2003: 4]. В итоге был разработан новый методологический подход, который получил название «Интегративной Системы Экснера». В настоящее время «Интегративная Система Экснера» получила мировое признание и была адаптирована во многих странах. К сожалению, В России до сих пор не существует официального перевода книг Дж. Экснера, и большинству отечественных специалистов данная система не известна (в качестве исключения следует отметить статью белорусского ученого М. А. Ассановича, посвященную работе по адаптации «Интегративной Системы» в России [Ассанович 2002]).

В наши дни область применения теста чрезвычайно широка: он используется в клинической психологии, в психотерапевтической и психиатрической практике, в пенитенциарной психологии и др. Процедура проведения тестирования очень проста: испытуемому поочередно предъявляют 10 карточек, каждая из которых представляет изображение симметрично стилизованного чернильного пятна, и спрашивает о том, что бы это могло быть. Ответы тщательным образом записываются и затем уточняются в ходе расспроса, так что вся процедура занимает обычно не более 40 минут. После этого проводится кодирование результатов (Интегративная Система насчитывает около 80 кодов), обсчет полученных данных и интерпретация результатов.

В результате кодирования и обсчета данных вычисляются 8 кластеров, которые соответствуют основным сферам психической деятельности, и 7 важнейших констелляций, или комплексных индексов. В кластерах сосредоточена важнейшая информация о поведении испытуемого, которая составляет основу для построения целостной картины психической деятельности субъекта. Так выделяют: кластер контроля и толерантности к стрессу, кластер ситуативного стресса, кластер эмоциональной сферы, три кластера перцептивно-мыслительной деятельности (так называемой «когнитивной триады»): перцептивной обработки информации, распознавания и концептуализации, кластер самовосприятия и кластер межличностных отношений.

В констелляциях указываются оценки комплексных индексов, которые определяются на основе значений сразу нескольких шкал различных кластеров. К ним относятся: индекс склонности к суициду, индекс склонности к депрессии, индекс перцептивно-мыслительных нарушений, индекс дефицита копинговых стратегий, индекс чрезмерной вигильности, индекс обсессивных нарушений.

Даже такое краткое описание показывает, насколько широк спектр диагностических возможностей теста. Тест Роршаха в варианте его применения в рамках Интегративной Системы действительно предоставляет исследователю уникальную возможность получить большой массив информации о глубинных психологических свойствах личности испытуемых.

Целью исследования было изучение психологических особенностей личности учителей, использующих различные приемы педагогической деятельности. В соответствии с целью исследования, учителя были разделены на две группы, которые в ходе дальнейшего обсуждения будут называться «использующие активные приемы (АП)» и «использующие пассивные приемы (ПП)».

В первую группу (АП) вошли учителя, часто включающие активные приемы в организации деятельности учеников (работа в микро-группах, учебные дискуссии, совместные обсуждения урока и т.д.), в количестве 12 человек.

Вторую группу составили те, кто в основном использует пассивные приемы на уроках (опрос, письменная проверка знаний, рассказ нового материала и т.д.), также в количестве 12 человек.

Учитывая небольшой объём выборки, связанный с трудоемкостью обработки результатов теста, а также с пилотажным этапом организации исследования, статистическая обработка данных показала достоверность расхождения ограниченного числа параметров. Однако применение кластерного анализа позволяет говорить о важных тенденциях, выявленных в данных группах испытуемых, обсуждение которых приводится ниже.

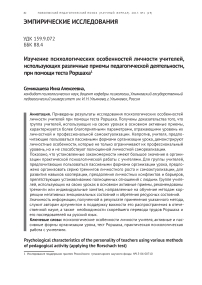

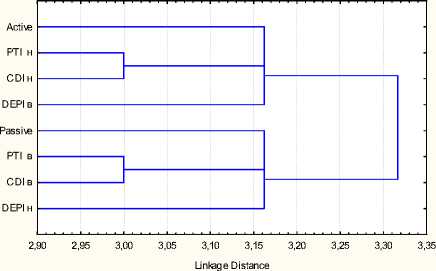

Одной из наиболее значимых тенденций является большая выраженность в группе (ПП) избегающего стиля (Рис. 1). Личностный стиль в Интегративной Системе отражает устойчивое соотношение когнитивных и эмоциональных стратегий при взаимодействии с проблемной ситуацией. Выделяют интроверсивный (мыслительный), экстратензивный (эмоциональный), амбитентный (недифференцированный) и избегающий стили.

Избегающий стиль выявляется по предпочтительному выбору формы в качестве единственного параметра стимульного пятна (при этом игнорируются такие особенности пятна, как цвет, объемность, оттенки, возможные проективные движения). Дж. Экснер так описывает психологические особенности, соответствующие избегающему стилю: «... данный стиль отражает стремление снижать воздействие стимулов до наиболее

Tree Diagram for 6 Variables Single Linkage Euclidean distances

Linkage Distance

Рис. 1. Результаты кластерного анализа двух групп испытуемых в зависимости от выраженности личностного стиля. (Active - группа (АП), Passive - группа (ПП), экстр. - экс-тратензивный стиль, интр. – интроверсивный стиль, амбт – амбитентный стиль, избег. – избегающий).

простого уровня, на котором их легко воспринимать. Обычно для этого требуется сузить или упростить стимульное поле восприятия» [Exner 2003: 318]. При этом человек искусственно снижает значимость или просто игнорирует отдельные элементы стимульного поля. Поведение таких людей, как правило, характеризуется стремлением все упрощать, не замечая нюансы, и реагировать на сложные, амбивалентные ситуации избеганием или отрицанием их значимости.

Избегающий стиль можно рассматривать как защитную стратегию, выстраиваемую для упрощения ориентации в сложных ситуациях, и поэтому его нередко выявляют у детей и младших подростков. Однако стремление сохранять данный стиль в старшем возрасте может привести к фактору хронического риска, обусловленного неумением ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и ограничивающего способность индивида эффективно осмыслять реальность.

Сцепленность группы (АП) с другими стилями в результатах кластерного анализа говорит о том, что учителя этой группы не стремятся избегать сложностей, они готовы вовлекаться в разнообразные жизненные коллизии и иметь дело с амбивалентными ситуациями, требующими высокого уровня когнитивных и эмоциональных затрат. Это подтверждается таким параметром, как Afr (affective ratio), показатель готовности переживать различные эмоциональные состояния и иметь дело с эмоциями других людей.

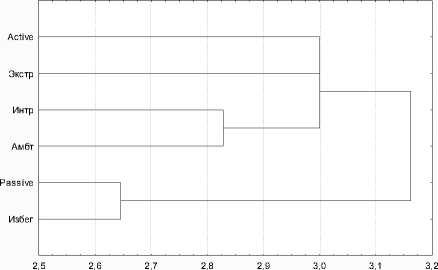

Как видно из Рис. 2, учителя группы (АП) характеризуются высоким уровнем выра- женности данного параметра, а учителя группы (ПП) – средним и низким уровнем.

Еще один параметр, который, как правило, оказывает сильное влияние на способность взаимодействовать с миром и окружающими людьми, это показатель нарциссизма, ощущение преувеличенной важности своего собственного Я. С людьми, наделенными этой чертой, которая считается ядерным образованием, трудно устанавливать и поддерживать отношения, так как у таких людей есть потребность в постоянном подкреплении преувеличенного чувства собственной

Tree Diagram for 5 Variables

Single Linkage Euclidean distances

Linkage Distance

Рис. 2. Результаты кластерного анализа двух групп испытуемых в зависимости от выраженности параметра эмоциональной вовлеченности. (Active – группа (АП), Passive – группа (ПП), afr - показатель эмоциональной вовлеченности: в - высокий уровень, ср - средний, н – низкий).

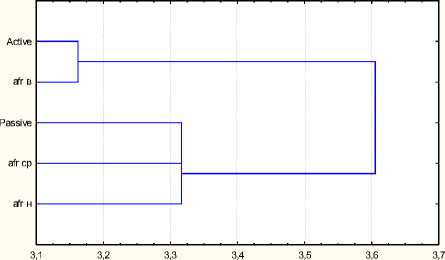

грандиозности, и всегда есть вероятность, что о своем благе такие люди будут заботиться больше, чем о благе окружающих (результаты представлены на Рис. 3).

Учитывая специфику профессии учителя, связанную с необходимостью постоянного общения и взаимодействия с учениками на всех уровнях, в том числе и глубоком, личностном, а также с вовлеченностью в данный процесс таких профессионально важных качеств, как эмпатия и интерес к личности ученика, данные, представленные на Рис. 4, подтверждают тенденцию к избеганию полноценного взаимодействия с миром у группы учителей (ПП). Так, если учителя из группы (АП) хорошо разбираются в людях и проявляют к ним интерес, то учителя из второй группы испытуемых (ПП) или плохо понимают других людей, или не интересуются ими вовсе.

Tree Diagram for 4 Variables

Single Linkage Euclidean distances

Рис. 3. Результаты кластерного анализа двух групп испытуемых в зависимости от выраженности параметра нарциссизма. (Active – группа (АП), Passive – группа (ПП), Fr - показатель нарциссизма).

Tree Diagram for 8 Variables

Single Linkage Euclidean distances

Рис. 4. Результаты кластерного анализа двух групп испытуемых в зависимости от выраженности параметра, показывающего направленность на других людей. (Active – группа (АП), Passive – группа (ПП), Н норм – высокий уровень понимания других людей, Н не поним - уровень, при котором другие люди интересуют, но их не понимают,

Н не интрес - уровень, при котором другие люди не вызывают интереса в целом).

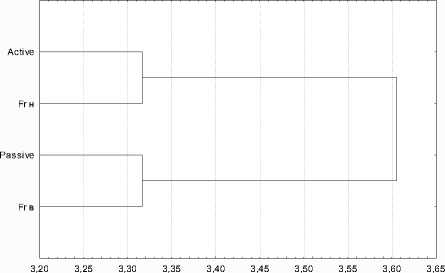

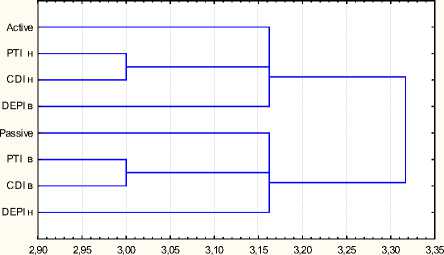

Последняя группа параметров, которая представляется нам чрезвычайно важной для обсуждения, касается констелляций, описывающих такие значимые показатели, как: показатель склонности к депрессии (DEPI), отражающий серьезное неблагополучие в эмоциональной сфере, показатель перцептивно-мыслительных нарушений (PTI), фиксирующий степень отклонений, выявленных в ходе анализа многочисленных параметров в процессах восприятия и мышления, показатель дефицита копинговых стратегий (CDI), свидетельствующий о наличии серьезных проблем в умении строить отношения с окружающими людьми. Данные представлены на Рис. 5.

Как видно из представленных данных, все параметры, отражающие неблагоприятные тенденции в личностном функционировании, «сцеплены» с группой учителей, использующих пассивные приемы, однако, показатель депрессии (который в целом был выявлен у большого числа испытуемых во всей выборке) оказался выше у учителей, использующих активные приемы педагогической деятельности.

Возможным объяснением данного факта являются выявленные М. Селигманом закономерности восприятия реальности депрессивными людьми [Селигман 2013].

Tree Diagram for 8 Variables

Single Linkage Euclidean distances

Linkage Distance

Рис. 5. Результаты кластерного анализа двух групп испытуемых в зависимости от выраженности важнейших констелляций (Active – группа (АП), Passive – группа (ПП), DEPI - показатель выраженности депрессии, PTI – показатель перцептивно-мыслительных нарушений, CDI – показатель дефицита копинговых стратегий).

В его исследовании была обнаружена связь депрессии с более реалистичными представлениями о жизни. В нашем случае, мы можем предположить, что отсутствие такой мощной защитной стратегии как избегающий личностный стиль, приводит к более глубокому пониманию и переживанию реальности, что в свою очередь отражается на эмоциональном состоянии групп учителей (АП).

Кроме этого, следует учесть и фактор эмоционального выгорания, которое развивается вследствие постоянных психологических нагрузок от интенсивного межличностного взаимодействия.

Если учителя группы (ПП) организуют данное взаимодействие, не затрагивая глубокий уровень личностного общения и не вовлекаясь в него эмоционально, то учителя группы (АП) затрачивают значительное количество личностных ресурсов, – как когнитивных, так и эмоциональных, что не может не сказываться на их психологическом функционировании. Учитывая, что часто протекание данного синдрома проходит без помощи, оказываемой извне (администрацией школы, психологами системы образования), учителя пытаются компенсировать последствия выгорания самостоятельно, и наверняка ощущают недооцененность своего вклада в высокие показатели профессиональных успехов школы.

Некоторые выводы. Проведенное исследование достаточно убедительно показывает, что группа учителей, использующих на своих уроках в основном активные приемы, характеризуется более благоприятными параметрами, отражающими уровень их личностной и профессиональной самоактуализации. Напротив, учителя, предпочитающие пользоваться пассивными формами организации урока, демонстрируют личностные особенности, которые не только ограничивают их профессиональный уровень, но и не способствуют полноценной личностной самореализации.

Представляется, что установленные закономерности имеют большое значение в организации практической психологической работы с учителями. При этом, как было сказано выше, обе группы учителей могут нуждаться в психологической помощи. Для группы учителей (ПП) было бы, на наш взгляд, полезно организовать серию тренингов личностного роста и самоактуализации, для развития навыков кооперации, преодоления личностных конфликтов и барьеров, препятствующих устанавливанию полноценных отношений с людьми, а группа учителей (АП) может нуждаться в восполнении ресурсов, им могут помочь тренинги или индивидуальные занятия, направленные на обучение методам коррекции негативных эмоциональных состояний и обретения ресурсных состояний.

Проведенное исследование психологических особенностей личности учителей, использующих различные приемы педагогической деятельности, при помощи теста

Роршаха, можно считать успешным уже на пилотажном этапе и при малой выборке. Значимость информации, полученной в результате применения указанного метода, может служить аргументом в поддержку важности его распространения в отечественной науке, а также необходимости скорейшего перевода трудов Роршаха и его последователей на русский язык.

Список литературы Изучение психологических особенностей личности учителей, использующих различные приемы педагогической деятельности, при помощи теста Роршаха

- Ассанович М.А. Тест Роршаха на основе адаптированной Интегративной Системы Экснера: теоретические и прикладные аспекты//Журнал практической психологии и психоанализа. 2002. № 4.

- Методика чернильных пятен Роршаха //Экциклопедия психодиагностики. -URL: http://psylab.info/Psylab.info (дата обращения: 05.03.2017)

- Селигман М. Как научиться оптимизму. М.: Альпина Паблишер, 2013.

- Exner John E. The Rorschach: A Comprehensive System. Volume 1. Basic Foundations and Principles of Interpretation. 4th edition. NY.: John Wiley & Sons, 2003.