Изучение реологических свойств желированных изделий на основе амаранта дальневосточных сортов

Автор: Ружило Н.С., Юферова А.А., Слуцкая Т.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Амарант, отличающийся высокими приро-стом биомассы и пищевой ценностью, пред-ставляет особый интерес в настоящее время. Данное исследование посвящено изучению воз-можности применения дальневосточных сортов амаранта Amarantus paniculatus (амарант багря-ный) и Amarantus hypohondriaticus L.var. alba (амарант белый) для обеспечения структурно- механических свойств пищевых систем. В экс-периментальной части исследования приведено обоснование использования пектина, полученно-го из листовой части амаранта и гелевых ком-позиций, составленных на основе гидролизован-ной сухой зеленой массы амаранта; предвари-тельные эксперименты по составлению компо-зиций позволили выбрать системы с приемле-мым содержанием вспомогательных компонен-тов. Обосновано применение амарантового пектина в сочетании с другими стабилизато-рами в технологии эмульсионных систем раз-личной консистенции на примере отделочных кремов, где в качестве загустителя использо-ваны композиции амарантового пектина с кар-рагинаном, амарантового и яблочного пектина, яблочного пектина. Изучены гелевые компози-ции, полученные из зеленой массы амаранта. Рассмотрены три варианта гелевых компози-ций: зеленая масса в сочетании с лимонной кис-лотой (1 %-й) и сахаром в количестве 3 %; зеле-ная масса в сочетании с лимонной кислотой (1 %-й) и цитратом кальция в количестве 0,5 %; зеленая масса в сочетании с 3 % сахара и 0,5 % цитрата кальция. Полученные данные органо-лептических и структурно-механических харак-теристик отделочных кремов и гелевых компо-зиций свидетельствуют о возможности приме-нения листовой части и зеленой массы амаран-та в технологии замутненных напитков, а также в составе отделочных полуфабрикатов.

Амарант, пек-тин, гель, структурообразователь, отделоч-ные полуфабрикаты, желированные изделия, каррагинан

Короткий адрес: https://sciup.org/140224299

IDR: 140224299 | УДК: 664-404.8:664-404.9

Текст научной статьи Изучение реологических свойств желированных изделий на основе амаранта дальневосточных сортов

Введение . В настоящее время особый интерес представляет культура амаранта, имеющая широкую область применения: пищевую, кормовую, лекарственную, декоративную. Особенностью амаранта является большой прирост биомассы, что позволяет получать существенное количество зеленой массы на относительно небольших площадях возделывания.

В Приморском крае амарант перспективен благодаря своей высокой продуктивности и адаптивным качествам; биологический ритм развития амаранта соответствует климатическим условиям вегетационного периода. На Приморской плодовоягодной станции сформировались 3 местных популяции амаранта: Amarantus paniculatus (амарант багряный); Amarantus hypochondriacus L. (амарант красный); Amarantus hypohondriaticus L. var. alba (амарант белый) [1].

Из зерна амаранта можно получать муку, крахмал, отруби, масло; лиственную часть используют для приготовления салатов, в качестве кормового продукта [2]. Амарантовое масло оказывает кровоостанавливающее, противовоспалительное и антифунгальное действие. Водные вытяжки надземной части растения обладают бактерицидным и диуретическим действием, настой и свежий сок проявляют противоопухолевую активность [3]. Во всех частях амаранта содержатся бетацианидины, азотсодержащие соединения, бетанин, амарантин, красящие вещества, органические кислоты, присутствуют такие вещества, как серотонин, ксантины, желчные кислоты, холин, стероиды, витамины группы В, Е, Д, токоферолы, пантотеновая кислота, сквален. Листовая часть содержит до 3 % рутина, характеризуется высоким содержанием кальция, железа, калия, марганца, цинка, дубильных веществ, витаминов А и С, является источником каротиноидов и высококачественного белка [3, 4]. Перспективным соединением, входящим в состав амаранта, является пектин.

Несмотря на то, что существует традиционная технология пектинов, основанная на использовании яблочных и цитрусовых выжимок, свекловичного жома и корзинок подсолнечника, в настоящее время ведется поиск новых источников пектина из устойчивых к различным климатическим условиям травянистых растений, корнеплодов, ягод и др. [5]. Использование амаранта в качестве растительного сырья для производства пектиновых веществ целесообразно в связи с его высокой продуктивностью, отсутствием затрат на культивирование, что потенциально удешевляет производство структурообразователя.

Цель исследования : изучение реологических характеристик композиций с использованием структурообразователей, полученных из листовой части амаранта дальневосточных сортов.

Задачи исследования :

-

- получение пектиновых веществ из листовой части амаранта и изучение реологических характеристик структурообразующих композиций с использованием амарантового пектина;

-

- получение гелевых композиций из зеленой массы амаранта и изучение их реологических показателей;

-

- оценка органолептических показателей составленных композиций.

Методы исследования . Получение пектина проводили согласно методике [6], с использованием пищевой лимонной кислоты, включающей гидролиз растительного сырья раствором лимонной кислоты, отделение и концентрирование экстракта ультрафильтрацией.

Отделочные полуфабрикаты получали в соответствии со Сборником технологических инструкций по производству кондитерских изделий [7]. Образцы готовили по рецептуре крема шоколадного с добавлением корицы (сахарный песок смешивали с пектином (в количестве 2,8 %), до- бавляли яичные желтки, молоко, нагревали смесь, добавляли растопленный шоколад, молотую корицу и взбитые белки при перемешивании).

В качестве контроля был использован образец с яблочным пектином, а при изготовлении опытных образцов использовали структурообразова-тель, состоящий из пектина амаранта (багряного и белого) и сочетания его с яблочным пектином и каррагинаном, количественное соотношение подбиралось экспериментальным путем.

Были проведены эксперименты по получению пищевого продукта по способу получения геля из морской водоросли Saccharina latissima [8]. Определение композитной структуры проводили с использованием натрия двууглекислого. Для этого зеленую массу амаранта (листья) выдерживали в 1 %-м растворе соляной кислоты в течение 2 ч при t = 20 ºС и гидромодуле 1 : 10 (5 г зеленой массы : 50 г раствора) с целью ее деминерализации. Затем массу промывали дистиллированной водой до нейтрализации (рН = 6), соединяли с 1 %-м раствором соды, гидролизовали в термостате на водяной бане при t = 80 ºС в течение 3 ч; полученный гидролизат гомогенизировали. Из гомогената составляли композиции с добавлением лимонной кислоты, сахара и цитрата калия, выдерживали их при t = 4–6 ºС в течение 1 сут и определяли реологические показатели. В качестве сырья использовали сухую массу багряного и белого амаранта. Композиции с лимонной кислотой, сахаром и цитратом кальция составляли с целью определения приемлемых по органолептическим показателям продуктов. Предварительные эксперименты позволили выбрать композиции с содержанием вышеприведенных компонентов 0,4; 1,2 и 0,2 г соответственно.

Структурно-механические свойства композиций исследовали на программируемом вискозиметре Брукфильда DV-II+PRO.

Органолептические показатели полученных композиций оценивали по методу сенсорного анализа с 5-балльной шкалой для каждого показателя [9].

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программного пакета Microsoft Excel.

Результаты исследования . Первым этапом при получении кондитерских изделий являлся подбор соотношений структурообразователей.

Предварительно установлено, что пектин из амаранта не приводит к образованию структуры, происходит расслоение системы. Для получения соответствующей желеобразной консистенции дополнительно использовали стабилизатор кар- рагинан, который добавили к амарантовому пектину в соотношении 1 : 0,5 и 1 : 1. Установлено, что устойчивая структура образуется при соотношении амарантового пектина и каррагинана 1 : 1.

Подобная структура образуется и при соотношении амарантового и яблочного пектина 1,5 : 1 соответственно.

На основе полученных гелеобразных систем приготовлено 3 образца отделочных полуфабрикатов: 1 – с применением в качестве загустителя композиции амарантового пектина с каррагинаном; 2 – амарантового и яблочного пектина; 3 – яблочного пектина.

Из данных таблицы 1 видно, что консистенция образцов различна: у образца, в котором применен амарантовый пектин с каррагинаном, она густая; там, где применяли яблочный и амарантовый пектины, консистенция средней густоты, а образец с яблочным пектином получился текучим. По остальным показателям образцы схожи.

По данным балльной характеристики (табл. 2) видно, что структурообразующий компонент 3-го образца не приводит к достаточной стабильности структуры, причем по вкусовым показателям образцы схожи.

Таблица 1

Органолептические показатели экспериментальных образцов отделочных полуфабрикатов

|

Показатель |

Образец 1 (амарант + каррагинан) |

Образец 2 (амарант + яблочный пектин) |

Образец 3 (яблочный пектин) |

|

Внешний вид |

Крем держит форму |

Держит форму, но слегка растекается |

Форма слабая, растекается |

|

Цвет |

Светло-коричневый, свойственный молочному шоколаду |

||

|

Запах |

Молочного шоколада и корицы |

||

|

Консистенция |

Нежная, однородная, густая |

Нежная, однородная, средней густоты |

Нежная, однородная, текучая |

|

Вкус |

Сливочно-шоколадный |

||

Таблица 2

|

Показатель |

Образец 1 |

Образец 2 |

Образец 3 |

|

Внешний вид |

5,0 |

4,5 |

4,0 |

|

Цвет |

5,0 |

5,0 |

5,0 |

|

Запах |

5,0 |

5,0 |

5,0 |

|

Консистенция |

5,0 |

4,0 |

4,0 |

|

Вкус |

5,0 |

5,0 |

5,0 |

|

Среднее |

5,0 |

4,7 |

4,6 |

Балльная оценка органолептических показателей экспериментальных образцов отделочных полуфабрикатов

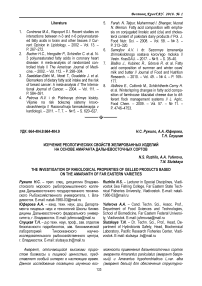

Реологические свойства оценивали по кривым течения, которые позволили выявить зависимость степени разрушения структуры от скорости ее деформации (рис. 1, 2).

Из представленных на рисунке 1 кривых зависимости эффективной вязкости отделочных полуфабрикатов от скорости сдвига видно, что эффективная вязкость уменьшается с увеличением скорости сдвига неравномерно, вследствие неодинакового разрушения структуры. Кривые зависимости вязкости от напряжения и скорости сдвига условно можно разделить на три зоны: на первой эффективная вязкость резко падает, на вто- рой наблюдается незначительное ее изменение, на третьей – практически постоянная вязкость, характерная для условно-пластических тел [10]. Так, образец 1 обладал самыми высокими значениями реологических показателей и имел значения начальной вязкости ηо = 472 Па∙с. Образец 2 имел значение начальной вязкости практически в 2 раза ниже остальных образцов, но его структура лучше сохранилась в процессе деформации по сравнению с образцом 3, структура которого дестабилизирована в наибольшей степени при механическом воздействии.

Скорость сдвига, с-1

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Рис. 1. Зависимость вязкости отделочного полуфабриката с использованием исследуемых структурообразователей от скорости сдвига: с амарантовым пектином и каррагинаном (образец 1), амарантовым и яблочным пектином (образец 2), яблочным пектином (образец 3)

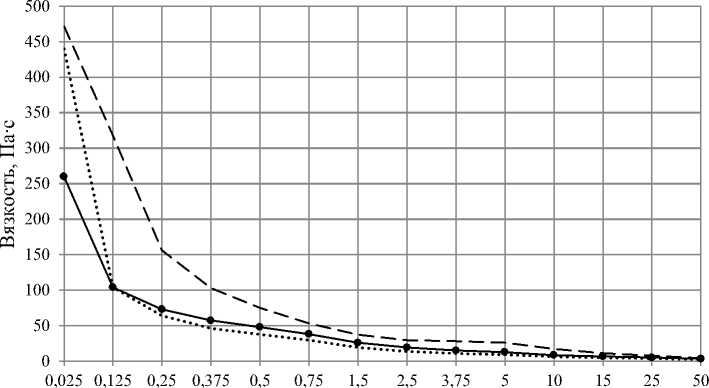

Из данных рисунка 2 видно, что в начальный момент сдвига изменение скорости у образцов неоднозначно; возрастание напряжения у образца 1 свидетельствует о наиболее плотной консистенции. В целом образец 3 имеет наименьшее напряжение сдвига, равное 121,2 Па в сравнении с образцами 1 и 2 – 202,2 и 166,3 Па соответственно. Также отмечен рост скорости сдвига при напряжении сдвига в среднем 50 Па, который происходит у всех образцов.

Рис. 2. Зависимость напряжения сдвига отделочного полуфабриката с использованием исследуемых структурообразователей от скорости сдвига: с амарантовым пектином и каррагинаном (образец 1), амарантовым и яблочным пектином (образец 2), яблочным пектином (образец 3)

Как видно из данных исследования, структурномеханические свойства отделочных полуфабрикатов существенно зависят от вида стабилизатора в системе. Результаты исследования позволяют обосновать применение амарантового пектина в сочетании с такими стабилизаторами, как каррагинан и яблочный пектин в технологии эмульсионных систем различной консистенции.

При получении гелеобразных композиций из зеленой массы амаранта рассматриваемых мест- ных сортов исследованы три варианта композиций: образец I – к зеленой массе добавлена лимонная кислота (1 %-я) и сахар в количестве 3 % (0,4 и 1,2 г соответственно); образец II – к зеленой массе добавлена лимонная кислота (1 %-я) и цитрат кальция в количестве 0,5 % (0,4 и 0,2 г); обра- зец III – к зеленой массе добавлено 3 % сахара и 0,5 % цитрата кальция (1,2 и 0,2 г).

Образцы были исследованы органолептическим методом (табл. 3) в сравнении с контрольным образцом (гель «Ламиналь», полученный этим же способом [8] из сахарины японской).

Таблица 3

|

Показатель |

Контрольный образец |

Образец I |

Образец II |

Образец III |

|

Внешний вид |

Гелеобразная однородная масса |

|||

|

Цвет |

Зеленовато-бурый |

Красный – для амаранта багряного, зеленый – для амаранта белого |

||

|

Запах |

Свойственный морской капусте |

Свойственный свежим листьям амаранта |

||

|

Консистенция |

Гелеобразная, однородная |

Жидкого геля, однородная |

||

|

Вкус |

Свойственный морской капусте |

Свойственный свежим листьям амаранта |

||

Органолептические показатели экспериментальных композиций, полученных по методу «Ламиналя»

Из данных таблицы 3 можно заключить, что экспериментальные образцы, полученные путем обработки, аналогичной при получении геля из морской капусты, имеют сходную структуру, а вкусовые показатели и цвет продукта зависят от вида амаранта, из которого получен продукт. Кон- трольный образец имеет более прочную структуру за счет высокого содержания альгинатов в составе клеточных стенок.

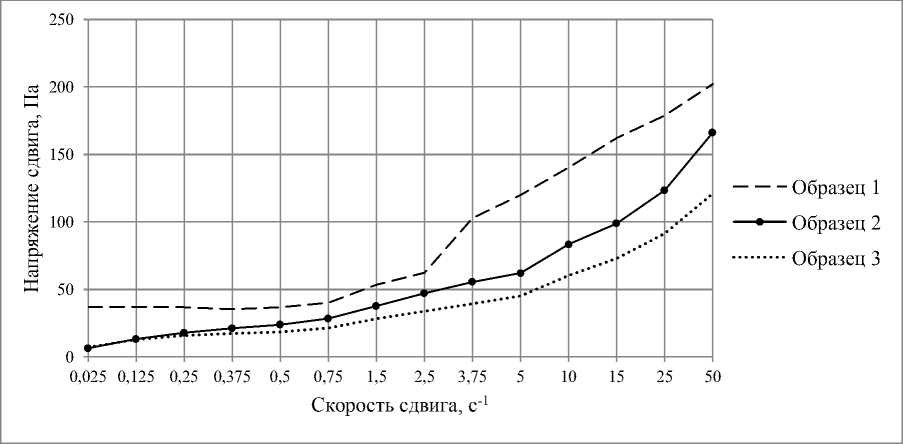

Были исследованы реологические свойства экспериментальных композиций. Результаты представлены на рисунке 3.

|

u |

||||||||||||||

|

30 К |

||||||||||||||

|

25 н |

Образец I |

|||||||||||||

|

20 к 15 |

Образец II |

|||||||||||||

|

m |

Образец III |

|||||||||||||

|

0 0,0 |

25 0,1 |

25 0, |

25 0,3 |

75 0 |

5 0, Ск |

75 1, рост |

52 ь сд |

5 3, вига |

75 5 с-1 |

1 |

01 |

52 |

55 |

0 |

Рис. 3. Зависимость вязкости экспериментальных композиций от скорости сдвига

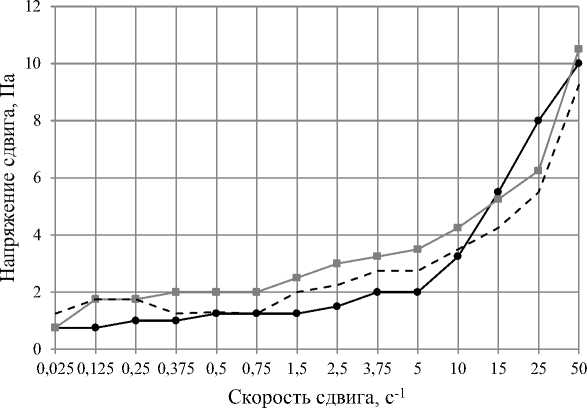

Из данных рисунка 3 видно, что все образцы имеют примерно одинаковые характеристики. Наименее вязким является образец I, и его структура наименее подвержена разрушению (рис. 4). Цитрат кальция в составе композиций (образцы II и III) несколько повышает прочность структуры в данных системах. Подобные композиции могут быть использованы при создании замутненных напитков на основе зеленой массы амаранта, а также в составе отделочных полуфабрикатов.

Образец I

Образец II

Образец III

Рис. 4. Зависимость напряжения сдвига композиций от скорости сдвига: образец I, образец II, образец III

Заключение . Таким образом, на основании органолептической оценки, а также исследования реологических свойств пищевых изделий можно сделать заключение о целесообразности применения пектина из амаранта дальневосточных сортов в технологии отделочных кондитерских кремов, а листовой части – при производстве гелеобразных пищевых композиций.

Список литературы Изучение реологических свойств желированных изделий на основе амаранта дальневосточных сортов

- Живчикова Р.И. и др. Использование местных сортов амаранта для получения обогащенных пищевых продуктов//Хранение и переработка сельхозсырья. -2013. -№ 4. -С. 44-47.

- Шмалько Н.А. Перспективы применения амаранта и продуктов его переработки в пище-вой промышленности//В мире научных от-крытий. -2010. -№ 1-4. -С. 175-183.

- Кадошников С.И. и др. Фармакологические свойства амаранта//Аграрная Россия. -2001. -№ 6. -С. 39-42.

- Ружило Н.С. и др. Перспективное использование листовой части местных гибридных популяций амаранта//Пиво и напитки. -2014. -№ 3. -С. 22-26.

- Минзанова С.Т. и др. Пектины из нетрадиционных источников: технология, структура, свойства и биологическая активность. -Ка-зань: Печать-Сервис-XXI век, 2011. -224 с.

- Способ получения пектина из надземных частей амаранта: пат. 2101294 Рос. Федерация: МПК C08B37/06/Коновалов А.И., Офицеров Е.Н., Соснина Н.А., Хазиев Р.Ш., Цепа-ева О.В., Лапин А.А.; заявитель и патентообладатель Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН. -№ 95103570/04; за-явл. 1995.03.13; опубл. 10.01.1998.

- Могильный М.П. Сборник рецептур на продукцию кондитерского производства: сб. техн. нормативов. -М.: ДеЛи плюс, 2011. -560 с.

- Способ получения пищевого полуфабриката из ламинариевых водорослей: пат. 2041656 Рос. Федерация: МПК A23L1/337//Подкоры-това А.В., Ковалева Е.А., Аминина Н.М.; заявитель и патентообладатель Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. -№ 5015521/13; заявл. 23.10.1991; опубл. 20.08.1995.

- Вытовтов А.А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания: учеб. пособие. -СПб: ГИОРД, 2010. -232 с.

- Texture in food. Vol. 1: Semi-solid foods/Edited by Brian M. McKenn//CRC Press, Cambridge England. 2005. p. 463.