Изучение скального навеса Биоче (Черногория) в 2011 году

Автор: Деревянко А.П., Булатович Л., Бакович М., Цыбанков А.А., Ульянов В.А., Кандыба А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521783

IDR: 14521783

Текст статьи Изучение скального навеса Биоче (Черногория) в 2011 году

Слой 4. Пачка супесей коричневато-серых со слабым зеленоватым оттенком, с прослоями щебнисто-дресвянистого материала в легкосуглинистом заполнителе серо-коричневого цвета. Нижний прослой супесей тяжелых мощностью до 30–35 см хорошо прослеживается по всему разрезу. В кровле прослоя отмечены единичные глыбы до 25 см в поперечнике, залегающие субгоризонтально. Насыщенность прослоя щебнистым материалом до 5 %. Средний (щебнисто-дресвянистый) прослой отличается высокой степенью травертинизации, вплоть до образования травертиновой брекчии, в результате чего заполнитель приобрел светло-серый и палево-серый цвет. Мощность зоны травертинизации составляет 10–12 см. Встречаются щебень и мелкие глыбы сильноуплощенной формы. Ориентировка щебнистого и костного материала субгоризонтальная. Заполнитель легкосуглинистый, сильно опесчаненый, насыщенного коричневого цвета с красноватым оттенком. Верхняя часть слоя - пески среднезернистые и мелкозернистые, слабо огли-ненные, неравномерно, хотя и обильно (до 20–30 % проективной площади) насыщенные хаотически ориентированным мелкощебнистым материалом. Верхняя граница слоя четкая, денудационного типа, маркируется траверти-низированным щебнисто-дресвянистым горизонтом мощностью до 15 см. Мощность слоя – 30–35 см.

Слой 5. Суглинок тяжелый, светло-коричневый с красным оттенком, одресвяненный, насыщенный щебнистым материалом с включением единичных мелких глыб. В нижней части слоя в заполнителе наблюдается мелкая чешуйчатость, вызванная продавливанием наиболее крупных глыбовощебнистых включений. Крупный щебень с включением единичных глыб сосредоточен преимущественно в нижней части слоя. Заполнитель базаль- ного типа, проективная площадь обломочного материала составляет от 30 до 40 %. Глыбы преимущественно изометричной формы, крупно- и среднещебнистые обломки слабо уплощены, ориентированы согласно простиранию слоя либо с отклонением не более 30°. Крупнообломочный материал имеет слабо заглаженные вершины, покрыт слабо развитой белесой реактивной каймой. Мелкий щебень и дресва сосредоточены в верхней части слоя, ориентированы более хаотически. В составе обломочного материала встречены фрагменты сильновыветрелых внутрипещерных натечных образований мелкощебнистой размерности, а также единичная галька и гравий экзотических пород. Верхняя граница слоя четкая, выделяется по цвету и механическому составу заполнителя, неровная, волнистая, местами линзо-вато-затечная. Мощность слоя – 30–35 см.

Слой 6. Пачка тяжелых суглинков коричневых цветов, с многочисленными включениями выветрелых натечных образований среднещебнистой и мелкощебнистой размерности, формирующих в средней и нижней частях слоя разубоженные прослои обломочного материала. В подошв слоя наблюдается горизонт обогащения мелкоглыбовым материалом в заполнителе базального типа. Глыбы острогранные, со слабо развитой белесой реактивной каймой, часто сильно уплощенной формы, залегают субгоризонтально, согласно простиранию слоя.

Слой 7 . Глины красновато-коричневые, плотные, пластичные, с единичными включениями дресвы и мелкого щебня известнякового состава. Структура во влажном состоянии пелитоморфная, в подсохшем - слабо выраженная комковатая и ореховатая, оскольчатая. Текстура выражена плохо, прослеживается нечеткая линзовидная слоистость, обусловленная, наличием горизонтов обогащения обломками выветрелых внутрипещерных натечных образований по типу разубоженной щебнистой отмостки. По граням структурных отдельностей хорошо развито омарганцевание в виде тонких черных пленок. Fe-Мп н овообра з ования встречаются также в зачищенной стенке в виде скоплений черных матовых аморфных пятен размером от 2 до 10 мм в поперечнике. Обломочный материал преимущественно фракции мелкого щебня. Встречаются обломки сероцветных коренных известняков, с острыми ребрами и слабо развитой белесой реактивной каймой. Ориентировка обломков в слое хаотическая. В основании вскрытого фрагмента слоя залегает разубоженный глыбовый горизонт. Глыбы с заглаженными ребрами, с умеренно развитой белесой реактивной каймой и сильным поверхностным омарганцеванием. Верхняя граница слоя неровная, волнисто-линзовидная, четкая по цвету, но не резкая. Местами трассируется по единичным включениям выветрелого известняка мелкощебнистой размерности. Вскрытая мощность – от 10 до 15 см.

В ходе раскопок получено около 14 тыс. палеолитических каменных изделий. Основная часть находок зафиксирована в литологических слоях 1–4. В целом, каменная индустрия стоянки выглядит достаточно однородной.

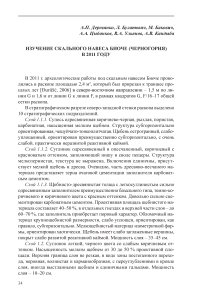

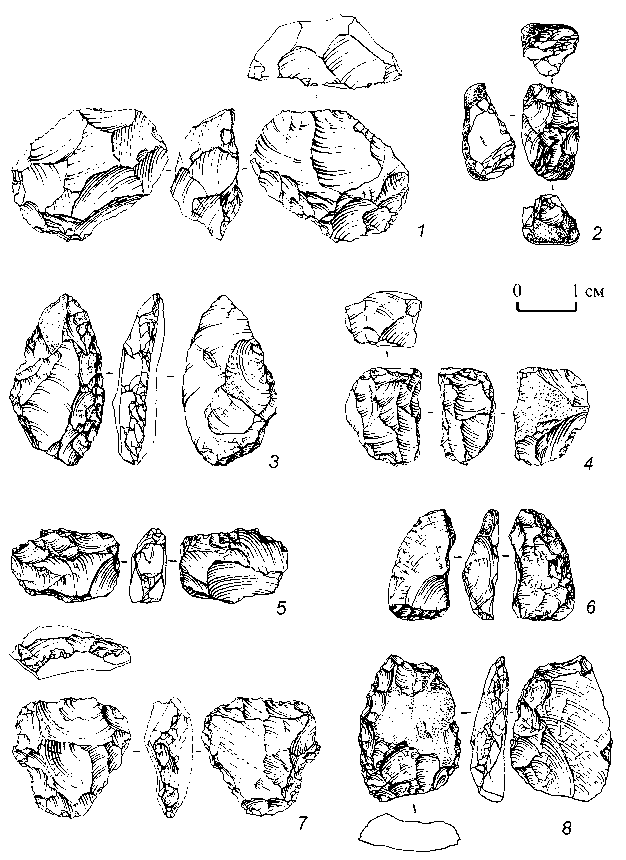

В первичном расщеплении преобладают радиальные нуклеусы в одностороннем варианте (рис. 1, 1, 7 ; 2, 6, 9 ). Вторую группу составляют площадочные нуклеусы параллельного принципа расщепления (рис. 1, 4 ; 2, 4, 10 ). Выделяются несколько нуклеусов леваллуазского облика с более тща-

Рис. 1 . Каменный инвентарь из скального навеса Биоче. 1, 2, 4, 7 – нуклеусы; 3, 8 – скребла;

5 – тронкированно-фасетированное изделие; 6 – нож.

1, 2, 3 – слой 1.1.2; 4, 5, 6 – слой 1.1.3; 7, 8 – слой 1.2.

тельным оформлением одной выпуклой площадки для получения одного скола. Немногочисленной, но довольной выразительной группой представлено торцовое расщепление, направленное на получение или попытку получения мелкопластинчатых или микропластинчатых сколов (рис. 1, 2 ). В коллекции присутствуют тронкированно-фасетированные изделия (рис. 1, 5 ).

Рис. 2 . Каменный инвентарь из скального навеса Биоче.

1 – леваллуазское острие; 2, 3 – мустьерские острия; 4, 6, 9, 10 – нуклеусы;

5 – нож; 7 – скребло; 8 – комбинированное орудие.

1, 2, 3 – слой 1.2; 4, 5 – слой 1.4; 6, 7, 8 – слой 3; 9 – слой 4; 10 – слой 5.

Морфология и технологическая нагрузка позволяют отнести их к категории нуклеусов.

Необходимо отметить, что для большинства нуклеусов характерны крайнее истощение формы и небольшие размеры, в среднем до 5 см. Метрические параметры нуклеусов хорошо согласуются с пропорциями сколов, среди которых преобладают отщепы длиной до 3–4 см. Численность крупных изделий минимальна. При полном доминировании отщепов, выделяется серия типологически выраженных пластин. Среди остаточных ударных площадок преобладают гладкие и естественные, сколы с фасетированными талонами не многочисленны.

В орудийном наборе доминируют мелкие и средние скребла различной модификации (рис. 1, 3 ; 2, 7, 8 ). Значительная часть скребел имеет обушок. Выразительную серию составляют угловатые скребла. Вторую по значению категорию орудий представляют ножи, у которых лезвие утончено чешуйчатой ретушью (рис. 1, 6 ; 2, 5 ). Представительна группа мустьерских остроконечников (рис. 2, 2, 5 ). Леваллуазские острия представлены несколькими экземплярами (рис. 2, 1 ). Достаточно многочисленны зубчато-выемчатые и шиповидные орудия. Верхнепалеолитические формы (скребки, резцы и др.) составляют небольшую и типологически маловыразительную серию.

В целом, технико-типологический облик каменных изделий из скального навеса Биоче и геологический контекст их залегания позволяют проследить близкие аналогии с позднемустьерским комплексом стоянки Црвена Стена в Черногории [Basler, 1971]. Согласно этим аналогиям, возраст индустрии Биоче находится в хронологическом диапазоне 50–35 тыс. лет.