Изучение внутрипольной вариабельности агрохимических показателей пахотных почв и определение потребности в удобрениях и мелиорантах в технологиях точного земледелия

Автор: Шемняков Денис Валерьевич, Налиухин Алексей Николаевич

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Статья в выпуске: 2 (18), 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе изложены результаты изучения внутрипольной вариа- бельности основных агрохимических показателей дерново-подзолистой легкосу- глинистой почвы агрополигона в СХПК «Племзавод «Майский» Вологодской области и их связь с урожайностью ярового ячменя. Показано, что наиболее целесообразно использовать азотные и калийные удобрения с учетом почвенной неоднородности. Дозы азотных удобрений целесообразно дифференцировать по данным раститель- ной диагностики. Внесение фосфорных удобрений вследствие высокого содержа- ния фосфора в почве агрополигона нецелесообразно.

Точное земледелие, агрохимическое обследование, показатели почвенного плодородия, внутрипольная вариабельность, дерново-подзолистая почва, ячмень, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/14998796

IDR: 14998796 | УДК: 631.8:631.41:631.171

Текст научной статьи Изучение внутрипольной вариабельности агрохимических показателей пахотных почв и определение потребности в удобрениях и мелиорантах в технологиях точного земледелия

Дальнейшее развитие мировой и отечественной экономики базируется на ускоренном развитии ресурсосберегающих технологий, одним из базовых элементов которых является точное земледелие [1].

Термин «точное земледелие» (precision agricuture, precision farming, computer aided farming) появился в 90-е годы ХХ столетия как естественное развитие понятия устойчивого земледелия (sustainable agriculture) [2].

Технологии точного земледелия позволяют решить практически многие задачи по применению мелиоративных и агротехнических мероприятий, а также разнообразные научные аспекты агрономической науки в растениеводстве, почвоведении, агрофизике, агрохимии, агрометеорологии. Кроме того, это направление затрагивает и ряд других областей - приборостроение и средства автоматизации, сельскохозяйственное машиностроение, информатику [3].

Внедрение технологий точного земледелия дает возможность составить карты урожайности, позволяющие контролировать не только количество собранного урожая, но и выявить неравномерность урожайности в пределах поля, чтобы принять правильные агротехнические решения. Кроме того, на основе ГИС-технологий составляются карты типов почв и почвенных разностей, содержания в почве гумуса макро- и микроэлементов. Становится возможным провести агрохимическое обследование почв с определением доз внесения удобрений, а также планирование известкования [4, 5].

По мнению академика РАН, директора Агрофизического научно-исследовательского института В.П. Якушева: «В современных условиях сбор информации о состоянии полей необходимо проводить оперативно, используя геоинформацион-ные системы с точной координатной привязкой, как к обследуемому полю, так и непосредственно к точкам отбора, для получения прецизионных данных агрохимического обследования» [6].

В связи с этим, отработка методики агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения в технологиях точного земледелия является весьма актуальной задачей.

Целью исследований является изучение внутрипольной вариабельности пахотных почв на примере агрополигона в СХПК «Племзавод «Майский» по основным агрохимическим показателям и создание электронных карт для определения потребности отдельных участков поля в минеральных удобрениях и мелиорантах.

В результате анализа передового научного и практического опыта применения элементов технологий точного земледелия в России и за рубежом, а так же на основании анализа текущего состояния сельскохозяйственных предприятий Вологодской области [7] были определены следующие задачи:

-

- проведение агрохимического обследования опытного агрополигона по научно-обоснованным методикам;

-

- создание электронной карты поля в специализированном программном обеспечении (ГИС);

-

- определение урожайности сельскохозяйственной культуры;

-

- создание тематических слоев на карте поля, отражающих результаты агрохимического обследования, урожайности сельскохозяйственной культуры;

-

- анализ результатов внутриконтурной вариабельности агрохимических показателей почвы и урожайности ячменя.

Методика исследований. Полигон, на котором проводили исследования по точ- ному земледелию, находился в СХПК «Племзавод «Майский» Вологодского района Вологодской области. Общая площадь почвенного контура (поле №6) – 28,8 га. Почва – дерново-подзолистая легкосуглинистая среднеокультуренная. Культура – яровой ячмень сорта Сонет.

Для проведения исследований по методикам точного земледелия была сформирована электронная карта контура поля. Для создания электронной карты использовался планшетный компьютер Algiz-7 со встроенным GPS приемником и программным обеспечением FiledRover II (рис.1).

Рис. 1. Электронная карта опытного полигона

Для взятия почвенных образцов на почвенный контур была наложена сетка (рис. 1) для выделения границ элементарных участков площадью 1 га. В результате их количество составило 30, вместо 6 элементарных участков при традиционном агрохимическом обследовании (когда Sэл. уч-ка = 5,0 га).

Отбор почвенных образцов проводили по диагонали каждого участка с помощью тростьевого бура, при этом координаты взятия образцов вводили в бортовой компьютер Algiz-7 со встроенным GPS приемником и программным обеспечением FiledRover II. С элементарного участка отбирали 20 точечных проб, из которых составляли объединенную пробу массой 350-400 г. Отобранные в течение дня образцы подсушивали в сухом проветриваемом помещении. В дальнейшем агрохимический анализ проводили по основному набору показателей, принятых в Агрохимической службе России: кислотность солевой вытяжки, содержание гумуса (по Тюрину), подвижные формы фосфора и калия (по Кирсанову), гидролитическая кислотность (по Каппену в модификации ЦИНАО), сумма поглощенных оснований (по Каппену).

Учет урожайности проводили методом линейного метра в фазу полной спелости ячменя с последующим пересчетом в ц/га (зерна). На основании полученных аналитических данных строили картограммы урожайности и внутрипольной вариабельности плодородия почвы по основным агрохимическим показателям.

Для оценки тесноты связи между урожайностью ячменя и показателями почвенного плодородия использовали корреляционный и регрессионный методы анализа.

Картограммы распределения по участкам агрополигона урожайности и агрохимических показателей сформированы в ГИС «Деметра» (Агрофизический НИИ, г. Санкт-Петербург).

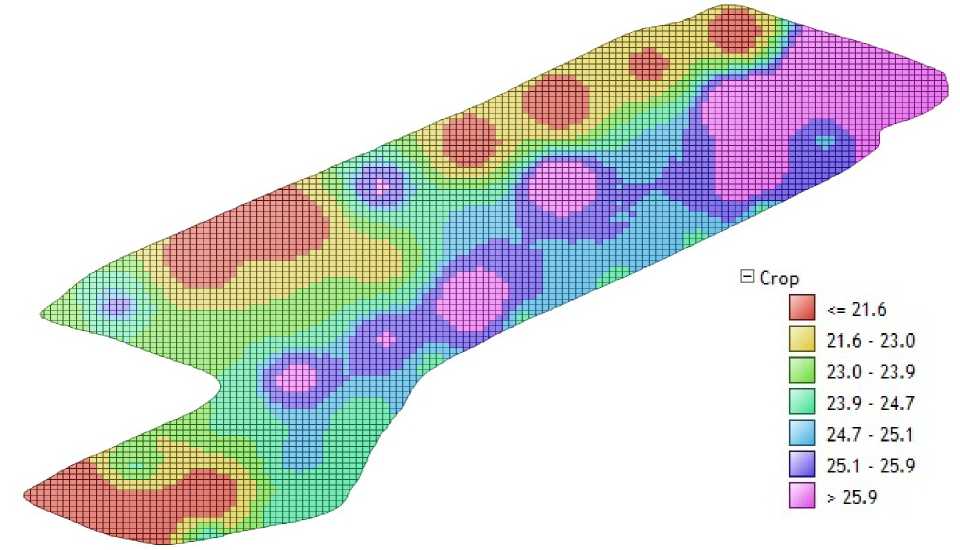

Результаты исследований и их анализ. Результаты рекогносцировочного учета урожайности зерна ячменя и внутрипольной вариабельности плодородия почвы по 30-ти элементарным участкам приведены в таблице 1, картограмма урожайности на рисунке 2.

Таблица 1 - Урожайность ярового ячменя и агрохимические показатели почвы полевого опыта по элементар- ным участкам

|

№ элемента-рного участка |

Урожайность зерна, ц/га |

агрохимические показатели по элементарным участкам |

||||||

|

гумус |

рН |

фосфор |

калий |

Нг |

S |

V |

||

|

% |

ед. рН(сол.) |

мг/кг поч Кирсан |

вы (по ову) |

мг-эк по |

в/100 г чвы |

% |

||

|

1 |

20,0 |

5,05 |

6,7 |

529 |

689 |

1,03 |

42,20 |

97,6 |

|

2 |

21,0 |

4,49 |

6,2 |

427 |

894 |

1,50 |

23,20 |

93,9 |

|

3 |

20,0 |

3,88 |

5,2 |

355 |

129 |

3,13 |

19,00 |

85,9 |

|

4 |

20,0 |

3,69 |

5,4 |

357 |

133 |

2,80 |

18,80 |

87,0 |

|

5 |

26,0 |

3,39 |

5,0 |

367 |

135 |

3,48 |

18,00 |

83,8 |

|

6 |

19,0 |

3,03 |

5,2 |

293 |

128 |

3,05 |

16,60 |

84,5 |

|

7 |

20,0 |

2,94 |

5,2 |

394 |

139 |

2,86 |

17,60 |

86,0 |

|

8 |

25,3 |

3,54 |

5,7 |

419 |

114 |

2,07 |

19,20 |

90,3 |

|

9 |

23,5 |

3,39 |

5,3 |

413 |

154 |

2,68 |

18,40 |

87,3 |

|

10 |

23,0 |

3,01 |

5,0 |

400 |

140 |

3,00 |

16,00 |

84,2 |

|

11 |

22,0 |

2,58 |

4,8 |

371 |

139 |

3,48 |

16,80 |

82,8 |

|

12 |

25,0 |

2,27 |

4,9 |

272 |

133 |

3,71 |

15,00 |

80,2 |

|

13 |

28,0 |

2,73 |

5,5 |

352 |

152 |

2,35 |

19,60 |

89,3 |

|

14 |

25,0 |

3,03 |

5,7 |

341 |

169 |

1,82 |

20,80 |

92,0 |

|

15 |

28,5 |

3,69 |

6,1 |

367 |

214 |

1,34 |

24,20 |

94,8 |

|

16 |

29,0 |

3,39 |

5,8 |

416 |

232 |

1,60 |

24,80 |

93,9 |

|

17 |

31,0 |

3,03 |

5,8 |

355 |

207 |

1,74 |

21,80 |

92,6 |

|

18 |

25,0 |

2,73 |

6,1 |

326 |

117 |

1,20 |

19,60 |

94,2 |

|

19 |

27,0 |

2,58 |

5,7 |

314 |

144 |

1,86 |

20,80 |

91,8 |

|

20 |

25,0 |

2,66 |

5,2 |

206 |

142 |

2,74 |

18,20 |

86,9 |

|

21 |

25,0 |

2,48 |

4,9 |

287 |

121 |

4,71 |

15,20 |

76,3 |

|

22 |

28,0 |

2,07 |

5,0 |

285 |

95 |

2,57 |

14,40 |

84,9 |

|

23 |

26,0 |

2,17 |

4,8 |

358 |

123 |

4,05 |

15,40 |

79,2 |

|

24 |

26,5 |

1,95 |

4,8 |

312 |

138 |

3,48 |

16,60 |

82,7 |

|

25, 26 |

24,0 |

2,07 |

5,2 |

327 |

124 |

2,74 |

16,60 |

85,8 |

|

27 |

18,0 |

1,95 |

5,0 |

319 |

107 |

2,68 |

14,40 |

84,3 |

|

28 |

19,0 |

1,90 |

5,1 |

252 |

99 |

2,57 |

14,40 |

84,9 |

|

29 |

25,0 |

2,27 |

4,6 |

275 |

114 |

3,79 |

16,60 |

81,4 |

|

30 |

24,5 |

2,27 |

4,7 |

203 |

105 |

3,33 |

16,00 |

82,8 |

Рис. 2. Картограмма урожайности ячменя сорта Сонет (Crop, ц/га) на агрополигоне в СХПК «Племзавод «Майский»

Для того чтобы определить влияние конкретных агрохимических показателей на урожайность ячменя, вычислили основные статистические показатели по каждому элементарному участку и показателю (табл. 2).

Таблица 2 – Статистические характеристики выборки по агрохимическим показателям почвы 30-ти элементарных участков

|

Показатель |

гумус, % |

рН |

фосфор мг/кг |

калий мг/кг |

Нг, мг-экв/100 г почвы |

S, мг-экв/100 г почвы |

|

Сумма |

84,2 |

154,6 |

9892,0 |

4270,0 |

77,4 |

550,2 |

|

Сумма кв. |

261,6 |

831,6 |

3508566,0 |

687068,0 |

229,6 |

11227,0 |

|

Среднее |

2,9 |

5,3 |

341 |

147 |

2,7 |

19,0 |

|

Дисперсия |

0,6 |

0,3 |

4799,0 |

2083,8 |

0,8 |

28,2 |

|

Ср.кв.откл.(Сигма) |

0,8 |

0,5 |

69,3 |

45,6 |

0,9 |

5,3 |

|

Ошибка средней |

0,1 |

0,1 |

12,9 |

8,5 |

0,2 |

1,0 |

|

Точность ср. |

5,0 |

1,8 |

3,8 |

5,8 |

6,3 |

5,2 |

|

Коэф.вариации |

26,8 |

9,7 |

20,3 |

31,0 |

34,1 |

28,0 |

|

Мин. |

1,9 |

4,6 |

203,0 |

95,0 |

1,0 |

14,4 |

|

Макс. |

5,1 |

6,7 |

529,0 |

289,0 |

4,7 |

42,2 |

|

Мода |

3,4 |

5,2 |

355,0 |

133,0 |

3,5 |

16,6 |

|

Медиана |

2,7 |

5,2 |

346,5 |

134,0 |

2,7 |

17,8 |

|

Эксцесс |

2,4 |

17,6 |

5,0 |

2,7 |

0,3 |

8,9 |

|

Ассиметрия |

-0,3 |

-3,6 |

-1,4 |

0,5 |

-0,4 |

1,2 |

Рассмотрим внутрипольную вариабельность по каждому агрохимическому по- казателю с учетом данных, приведенных в таблицах 1 и 2.

Гумус – основное органическое вещество почвы. Считается, что чем выше его содержание, тем плодороднее почва. В то же время большинство исследователей отмечают, что нет четкой связи между урожайностью большинства сельскохозяйственных культур и содержанием гумуса в почве. Средневзвешенный показатель по гумусу составляет 2,9 %, что соответствует средней обеспеченности. При этом отмечено сильное варьирование данного показателя от 1,9 до 5,1 % (коэффициент вариации - V = 26,8 %) по элементарным участкам почвенного контура.

Разница между максимальным и минимальным содержанием гумуса в почве составляет 2,7 раза. Расчет коэффициента корреляции показал, что связь между содержанием гумуса и урожайностью зерна ячменя в пределах изучаемого диапазона отсутствовала (r=0,0017).

Кислотность – важный агрохимический показатель почвы, оказывающий многостороннее действие на физико-химические свойства почвы и коэффициенты использования питательных веществ из почвы и удобрений. Для ячменя оптимальной рН(KCl) считается 5,6-6,0, т.е. реакция среды – близкая к нейтральной. В анализируемой выборке по 29-ти элементарным участкам средневзвешенная величина кислотности почвы составляет 5,3 рН (слабокислая). Внутрипольная вариабельность по рН составляет 9,7 % (от 4,6 до 6,7 ед. рН), что характеризует незначительную изменчивость по данному показателю.

Фосфор – наряду с азотом и калием является одним из основных элементов питания, от которого зависит урожайность и качество большинства культур. В рассматриваемом примере средневзвешенное содержание подвижных форм фосфора (условно усвояемых растениями форм) составляет 341 мг/кг, что соответствует очень высокой обеспеченности. Несмотря на высокую вариабельность данного показателя (V = 20,3 %) даже минимальное содержание подвижного фосфора в почве – 203 мг/кг соответствует 5-й (высокой) обеспеченности почвы данным элементом. Именно поэтому применение фосфорных удобрений под ячмень на данном почвенном контуре малоэффективно, а с экономической точки зрения нецелесообразно, так как не окупится прибавкой урожайности. Это необходимо обязательно учитывать при разработке научно обоснованных доз минеральных удобрений.

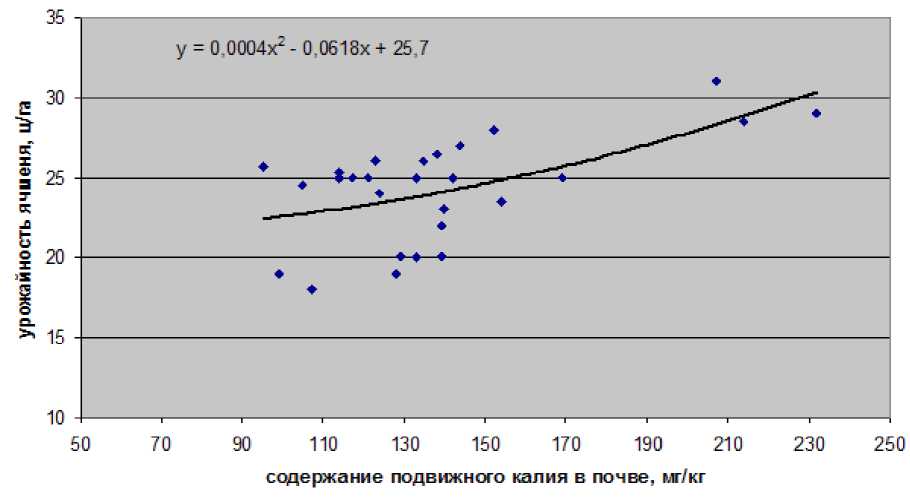

Калий как важнейший элемент минерального питания для растений определяет не только величину (урожайность), но и качество урожая, повышает устойчивость растений к засухе и полеганию. Содержание подвижного калия в почве (определяемого в почвенной вытяжке по методу Кирсанову) колеблется от среднего (95 мг/кг) до очень высокого (289 мг/кг), т.е. пространственная вариация содержания калия в почве агрополигона охватывает 4 группы обеспеченности, что, несомненно, требует дифференцированного внесения удобрений.

Необходимость дифференцированного внесения калийных удобрений подтверждает высокий коэффициент вариации – 31 %. При этом выявлена положительная корреляция (r=0,55) между содержанием калия в почве и урожайностью ячменя (рис. 3). Т.е. с увеличением содержания калия в почве возрастает и урожайность культуры.

Рис. 3. Зависимость урожайности ярового ячменя сорта Сонет от содержания подвижного калия в почве агрополигона

Таким образом, необходимость учета внутрипольной вариабельности особенно важно на участках, на которых выражена высокая вариация по какому-либо агрохимическому показателю.

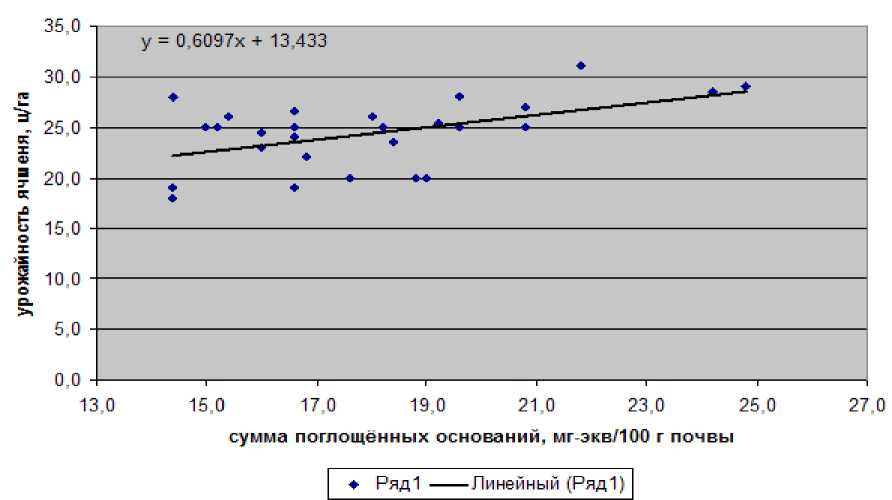

Величина гидролитической кислотности (Нг) и суммы поглощенных оснований (S) в почве (которые выражаются в мг-экв./100 г почвы) дополняют информацию о необходимости проведения известкования почвы, а также позволяют определить общую поглотительную способность почвы. По результатам агрохимического анализа почвенных образцов, отобранных по элементарным участкам, выявлена высокая изменчивость по данным показателям (коэффициент вариации 28,0-34,1 %).

Также отмечается средняя по тесноте (r=0,51) линейная взаимосвязь между суммой поглощенных оснований и урожайностью ячменя (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость урожайности ярового ячменя сорта Сонет от суммы поглощённых оснований в почве агрополигона

Зная величины гидролитической кислотности почвы (Нг) и суммы поглощенных оснований (S) можно вычислить степень насыщенности почвы основаниями (V):

V =

S

5 + Ha

x 100%

На основании расчета можно сделать вывод, что известкование в первую очередь следует произвести на элементарных участках №: 11, 21, 23, 24, 28 и 29.

Выводы

-

1. С учетом выявленных агрохимических особенностей почвы агрополигона наиболее целесообразно использование азотных и калийных удобрений машинами (распределителями), оборудованными системой дифференцированного внесения удобрений с учетом почвенной неоднородности.

-

2. При определении необходимости в применении азотных удобрений, можно ограничиться дозами, достаточными для начальных фаз развития растений, в том числе по данным почвенной диагностики. Дифференциацию доз азота целесообразно проводить уже по данным растительной диагностики. Для этого лучше использовать N-тестер «Yara» или аналогичный отечественный прибор «Спектролюкс» По данным растительной диагностики можно определить необходимость и дозы азотной подкормки в разные фазы вегетации.

-

3. Применение фосфорных удобрений вследствие зафосфаченности участка нецелесообразно.

-

4. Для автоматизации отбора образцов со всех полей сельхозпредприятия необходим мобильный автоматизированный комплекс, который позволит проводить создание электронных контуров (карт) полей (с сантиметровой точностью) и агрохимическое обследование почв на современном уровне с использованием последних достижений в области информационных технологий.

Прогнозируемый эффект от дифференцированного внесения удобрений по результатам почвенной и растительной диагностики минерального питания растений на агрополигоне в СХПК «Племзавод Майский» может достигнуть 30 % и более. Это обстоятельство позволит повысить окупаемость удобрений и других средств химизации, снизить химическую нагрузку на окружающую среду.

Список литературы Изучение внутрипольной вариабельности агрохимических показателей пахотных почв и определение потребности в удобрениях и мелиорантах в технологиях точного земледелия

- Соловьева, Н. Ф. Опыт применения и развитие систем точного земледелия: Науч.-ан. обзор/Н. Ф. Соловьева. -М.: Росинформагротех, 2008. -100 с.

- Белавецкая, Т. М. Технологии точного земледелия, их перспективы и возможности использования на мелиорированных землях. Научно-технический обзор/Т. М. Белавецкая. -М.: ФГНУ ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2009. -110 с.

- Лачуга, Ю. Ф. Точное земледелие и животноводство -генеральное направление развития сельскохозяйственного производства в 21-м веке/Ю. Ф. Лачуга//Машинные технологии производства продукции в системе точного земледелия и животноводства (16-18 июня 2004 г., Москва). -М.: ГНУ ВИМ, 2005. -С. 8-11.

- Иванов, А. И. Оценка параметров пространственной неоднородности пока-зателей плодородия дерново-подзолистых почв/А. И. Иванов, А. А. Конашенков, Ю. В. Хомяков, Т. Г. Фоменко, И. А. Федькин//Агрохимия. -2014. -№2. -С. 39-49.

- Байбеков, Р. Ф. Информационное обеспечение технологий точного земледелия/Р. Ф. Байбеков, Р. А. Афанасьев//Мелиорация и водное хозяйство. -2012.-№1. -С. 10-13.

- Якушев, В. П. Физико-технические и аппаратно-программные средства ресурсосберегающего прецизионного производства растениеводческой продукции/В. П. Якушев//Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. -2013. -№ 84. -С. 192-198.

- Шемняков, Д. В. Планирование работ в растениеводстве с применением информационных технологий/Д.В. Шемняков, М.Л. Лодыгин, Д.Н. Шишов//Информационный бюллетень Вологодского регионального информационно-консультационного центра. -Вологда, 2009. -С. 35-36.