Изучение взаимосвязи фермента полифенолоксидазы и синтеза радиотоксинов в облученном организме

Автор: Камалова З.Р., Василевский Н.М., Калимуллин Ф.Х., Юнусов И.Р., Низамов раМ.Н.

Статья в выпуске: 4 т.252, 2022 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования являлось изучение взаимосвязи активности фермента полифенолоксидазы и синтеза радиотоксинов в облученном организме животных. Эксперименты проводили на лабораторных животных - белых крысах, сформированных в группы в зависимости от дозы облучения. Объектом исследований являлась печень тотально облученных животных, которую исследовали на активность полифенолоксидазы колориметрическим методом и образования радиотоксинов в реакции бентонитовой флокуляции. Установлено, что активность полифенолоксидазы после облучения в течение суток сначала резко возрастает, а начиная с 3 суток, резко падает, тогда как концентрация радиотоксинов, наоборот, увеличивается постепенно и достигает своего максимума к 710 сут, когда фермент полифенолоксидаза инактивирован. Показано, что между изучаемыми биохимическими показателями (активность полифенолоксидазы и концентрация радиотоксинов) существует обратная корреляционная зависимость: чем больше активность полифенолоксидазы, тем меньше концентрация радиотоксинов и наоборот.

Полифенолоксидаза, радиотоксины, активность фермента, индикация, реакция бентонитовой флокуляции (рбф)

Короткий адрес: https://sciup.org/142236408

IDR: 142236408 | УДК: 619:616-001.28/29 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_252_93

Текст научной статьи Изучение взаимосвязи фермента полифенолоксидазы и синтеза радиотоксинов в облученном организме

Известно несколько путей образования радиотоксинов при облучении биологических объектов. Они могут образовываться за счёт радиолиза определённых веществ (предшественников радиотоксинов) и вторичных радиационнохимических реакций продуктов радиолиза. Ведущая роль при этом принадлежит радиационно-химическим реакциям окисления, особенно активно протекающим в присутствии кислорода. Большое значение в образовании радиотоксинов имеют ферментативные реакции, характер и течение которых изменены радиационным нарушением структурно-метаболических отношений в клетке, тканях и организме в целом [4].

Относительное увеличение концентрации различных фенолов в пострадиационный период, сопровождающееся одновременной активацией полифенолоксидазы способствует накоплению в облученных растениях хиноноподобных радиотоксинов, усугубляющих картину лучевого поражения. Установлено, что малые дозы (0,5-1 кр) значительно активировали эти ферменты в радиочувствительных органах конских бобов [8].

Полифенолоксидаза является металлоферментом, который катализирует окисление монофенолов и о-дифенолов до хинонов, являющихся промежуточными соединениями с очень высокой реакционной способностью. Они легко полимеризуются и вступают в реакцию с нуклеофильными боковыми цепями аминокислот, сшивая белки поперечными связями, за счет чего снижается доступность и питательные свойства белков [2].

Под влиянием пролонгированного действия облучения низкой интенсивности на территориях, подвергшихся радиационному заражению в пределах малых экспозиционных доз, у штаммов почвенных микромицетов Hormoconis resinae 61 и 801 могут вырабатываться радиоадаптивные свойства, связанные с активацией синтеза меланина благодаря повышению активности ферментов полифенолоксидазы и тирозиназы [7]. Установлено, что в стрессовых условиях (при облучении, механическом повреждении, изменении химического состава окружающей среды) в клетке активность ферментов фенолоксидаз возрастает, препятствуя распространению активных форм кислорода [6; 9].

В исследованиях А.В. Корнейко и В И. Гидранович [3] было обнаружено нарастание полифенолоксидазы в тканях плодов телят в пренатальный период развития, что свидетельствует о широком разнообразии метаболитов, включающихся в обмен уже на ранних стадиях онтогенеза животных. Полифенолоксидаза по А.Н. Баху и В.А. Энгельгардту в животном организме содержится в покровных его тканях. Вилланд и Фраге обнаружили ее в сердечной мышце [5]. Таким образом, фенолоксидаза, или полифенолоксидаза – фермент, широко распространенный в составе растительных клеток, но находящийся также в отдельных тканях и органах животных.

Учитывая вышеизложенное, целью нашей работы было показать в сравнительном аспекте характер метаболических изменений активности фермента полифенолоксидазы в разные сроки после внешнего γ-облучения разными мощностями доз по отношению к необлученным животным образцам, а также установление взаимосвязи изменения активности полифенолоксидазы и накопления радиотоксинов после облучения.

Поскольку полифенолоксидаза участвует в процессе окисления и восстановления фенолов, хинонов в организме, а в стрессовых ситуациях включают процессы инактивации активных форм кислорода (радиотоксинов), представляет интерес изучения динамики образования и инактивации радиотоксинов в облученном организме с участием полифенолоксидазы.

Для изучения данного вопроса в пробах печени облученных белых крыс в вышеуказанных дозах, параллельно определяли концентрацию хиноидных радиотоксинов в РБФ с использованием нановарианта антительного бентонитового диагностикума (нАТБД).

Материал и методы исследований. Объектом исследований являлось сырье животного происхождения: печень необлученных и облученных белых крыс на установке «Пума» при мощности 4,9 Р/мин дозами 350 Р, 700 Р и 950 Р.

Активность фермента исследовали с использованием колориметрического метода. За единицу активности фермента принимали такое его количество, которое окисляет аскорбиновую кислоту за 1 минуту на 1 г исследуемого вещества. Отбор образцов для исследований осуществлялся через 4, 24 ч и 3, 5, 7, 10 суток.

Для определения активности полифенолоксидазы применяли методику, основанную на скорости ферментативного процесса на стадии окисления пирокатехина по количеству, пошедшей аскорбиновой кислоты на восстановление хинона [1]: остаток аскорбиновой кислоты определяли титрованием 0,01 н. раствором йодата калия в присутствии 1 мл 0,5 %-го раствора крахмала до появления неисчезающей желто-лимонной окраски. По количеству йодата калия, пошедшего на окисление аскорбиновой кислоты, вычисляли активность полифенолоксидазы (мкмоль окисленной за 1 мин аскорбиновой кислоты на 1 г исследуемого вещества).

Экспериментальные данные обработаны методом вариационной статистики (M±m). Различия по отношению к контролю считали достоверными при р≤0,05 (по Стъюденту).

Для моделирования острой лучевой болезни и изучения метаболизма радиотоксических веществ в организме сублетально, полулетально и летально облученных животных, опыты проводили на белых крысах обоего пола живой массой 180-200 г, разделенных на 4 группы по 18 животных в каждой. Животных 1-й группы подвергали облучению γ-лучами на установке «Пума» в дозе 3,5 Гр (сублетальная доза – ЛД 0 ); животных 2-й группы – в дозе 7,0 Гр (полулетальная доза – ЛД 50 ); животных 3-й группы – в дозе 9,5 Гр (летальная доза – ЛД 100/30 ), а животные 4-й группы являлись контролем облучения.

Через 4, 24 ч, 3, 5, 7 и 10 суток после облучения из каждой группы в указанные сроки убивали по 3 животных, извлекали печень, готовили из них гомогенаты путем обработки на гомогенизаторе, в течение 60 мин. проводили экстракцию с водой при соотношении 1:3, а затем надосадочную жидкость подвергали иммунохимическому РБФ-анализу на наличие радиоантигена (радиотоксина). Пробы из печени в РБФ-тесте использовали в качестве антиген (радиотоксин) содержащего материала. В качестве детекторной системы в РБФ-тесте использовали нановариант бентонитового диагностикума (нАТБД) на основе наночастиц бентонита Хакасского происхождения.

Результат исследований.

Результаты индикации радиоантигена (радиотоксина) в органах и тканях, облученных в сублетальных (3,5 Гр), полулетальных (7,0 Гр) и летальных (9,5 Гр) дозах животных представлены в таблице1.

Таблица 1– Активность полифенолоксидазы в печени необлученных и облученных белых крыс в динамике (n=3)

|

Наименование исследуемого сырья |

Доза облучения, Гр |

Активность полифенолоксидазы (мкмоль окисленной за 1 мин аскорбиновой кислоты на 1 г исследуемого вещества) через |

|||||

|

4 ч |

24 ч |

3 сут |

5 сут |

7 сут |

10 сут |

||

|

Печень облученная |

3,5 |

65± 0,58*** |

82,5± 0,29*** |

18,75± 0,14*** |

16,25± 0,14* |

8,5± 0,14** |

- |

|

7,0 |

27,5± 0,29*** |

35± 0,58*** |

12,5± 0,14*** |

6,25± 0,14*** |

3,25± 0,14* |

- |

|

|

9,5 |

18,75± 0,29*** |

27,5± 0,29*** |

6,25± 0,14** |

3,75± 0,14*** |

1,5± 0,14* |

- |

|

|

Печень необлученная |

12,5±0,06 |

||||||

–Р ≤ 0,05; **– Р ≤ 0,01; *** - Р ≤ 0,001; - - не определяется

Как видно из таблицы 1, активность полифенолоксидазы при всех дозах облучения сначала быстро нарастает (до 24 ч), а затем, начиная с 3 сут, также резко падает, достигая минимальных значений к 7 сут.

Результаты иммунохимического анализа проб печени γ-обученных в разных дозах белых крыс представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика изменения содержания радиотоксинов в печени облученных крыс (log 2 ) (М±m) (n=3)

|

Наименование исследуемого сырья |

Доза облучен ия, Гр |

Сроки исследования |

|||||

|

4ч |

24 ч |

3 сут |

5 сут |

7 сут |

10 сут |

||

|

Печень облуч. |

3,5 |

0,33± 0,17 |

2,33± 0,33 |

2,67± 0,33 |

3,00± 0,01 |

3,33± 0,33* |

4,00± 1,3* |

|

7,0 |

0,67± 0,17 |

3,33± 0,33* |

4,33± 0,33* |

4,67± 0,33* |

6,00± 0,01** |

7,67± 0,33** |

|

|

9,5 |

1,33± 0,33 |

7,33± 0,33** |

7,67± 0,33** |

8,00± 0** |

8,67± 0,33** |

11,33± 0,33** |

|

|

Печень необлуч. |

0,17±0,17 |

||||||

–Р ≤ 0,05; **– Р ≤ 0,01

Из данных таблицы 2 видно, что облучение животных в сублетальной (3,5 Гр), полулетальной (7,0 Гр) и летальной (9,5 Гр) дозах сопровождалось антигенемией (радиотоксинемией) организма, т.е. токсические продукты радиолиза, индуцированные облучением, появлялись в печени, интенсивность накопления которых зависит от дозы радиационного воздействия: чем выше доза, тем больше коэффициент накопления токсического агента в органах и тканях облученных животных.

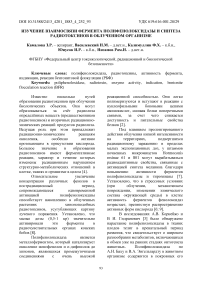

Дозозависимая взаимосвязь фермента полифенолоксидазы и синтеза радотоксинов в организме облученных белых крыс тремя различными дозами γ-лучей иллюстрируется данными рисунка 1.

Рисунок 1 – Динамика образования радиотоксинов (шкала справа) и активности полифенолоксидазы (шкала слева) после облучения белых крыс в сублетальной, полулетальной и летальной дозах

Из рисунка видно, что между изучаемыми биохимическими показателями (активность полифенолоксидазы и концентрация радиотоксинов) существует обратная корреляционная зависимость: чем больше активность полифенолоксидазы, тем меньше концентрация радиотоксинов и наоборот. Повышение активности полифенолоксидазы в течение 4 и 24 ч и нарастание хинонов в течение 4, 24 ч, 310 сут после облучения было показано в наших экспериментах у γ-облученных животных.

Заключение. Нами была детально изучена активность полифенолоксидазы в печени белых крыс, облученных разными дозами. Полученные в экспериментах данные свидетельствуют о том, что хиноидные радиотоксины в основном образуются в пострадиационный период и их количество во времени после облучения растёт по экспоненте. Это позволяет предположить, что радиационнохимическое образование хинонов (а может быть, и других первично возникающих продуктов подобных реакций) выполняет лишь роль сигналов, триггеров, запускающих ферментативные реакции окисления, ответственные за образование основных количеств хиноидных радиотоксинов. В облученной ткани имеет место значительная активация окислительных ферментов (полифенолоксидазы).

Изменение активности ферментов, как правило, является вторичной реакцией, быстро наступающей в клетке вследствие нарушения её структурной организованности, изменения свойств её внутренних поверхностей, мембран и субмикроскопических структур. Соотношение процессов, возникающих в облучённом организме, определяет степень поражения объекта и с помощью ряда факторов, воздействующих на метаболизм в пострадиационный период, может быть сдвинуто в ту или иную сторону. Несмотря на вторичный характер, эти изменения активности ферментов могут играть существенную, а иногда даже решающую роль в определении дальнейшего течения радиационного поражения и его окончательных результатов для расчета коэффициента степени поражения и защиты.

Целью исследования являлось изучение взаимосвязи активности фермента полифенолоксидазы и синтеза радиотоксинов в облученном организме животных. Эксперименты проводили на лабораторных животных – белых крысах, сформированных в группы в зависимости от дозы облучения. Объектом исследований являлась печень тотально облученных животных, которую исследовали на активность полифенолоксидазы колориметрическим методом и образования радиотоксинов в реакции бентонитовой флокуляции. Установлено, что активность полифенолоксидазы после облучения в течение суток сначала резко возрастает, а начиная с 3 суток, резко падает, тогда как концентрация радиотоксинов, наоборот, увеличивается постепенно и достигает своего максимума к 710 сут, когда фермент полифенолоксидаза инактивирован. Показано, что между изучаемыми биохимическими показателями (активность полифенолоксидазы и концентрация радиотоксинов) существует обратная корреляционная зависимость: чем больше активность полифенолоксидазы, тем меньше концентрация радиотоксинов и наоборот.

Список литературы Изучение взаимосвязи фермента полифенолоксидазы и синтеза радиотоксинов в облученном организме

- Иваницкая, Е. А. Влияние облучения на активность тирозиназы кожи мышей и крыс / Е. А. Иваницкая, A. М. Кузин // Радиобиология. - 1963. - № 3. - Вып. 1. - С. 17-20.

- Лукьянов, А. А. Роль нанопорошка меди (УДПМ) и её соли (CuSO4) в модуляции некоторых составляющих гомеостаза организма бычков: дис.. канд.биол. наук / Лукьянов Антон Андреевич. - Тверь, 2016. - 136 с.

- Корнейко, А. В. Динамика медьоксидазной активности тканей плодов крупного рогатого скота / А. В. Корнейко, B. И. Гидранович // Сб. науч. тр. Ленинградского ветеринарного ин-та. - Л., 1982. - Вып. 71. - С. 54-57.

- Кузин, А. М. Радиотоксины / А. М. Кузин, В. А. Копылов. - М.: Изд-во "Наука", 1983. - 174 с.

- Кудрин, А. Г. Использование биологически активных веществ в кормлении коров: Монография / А. Г. Кудрин. - Мичуринск: Издательство МичГАУ, 2008. - 141 с.

- Половникова, М. Г. Активность компонентов антиоксидантной защиты и полифенолоксидазы у газонных растений в онтогенезе в условиях городской среды / М. Г. Половникова, О. Л. Воскресенская // Физиология растений. - 2008. - Т. 55. - № 5. - С. 777-785.

- Тугай, Т. И. Влияние пролонгированного действия ионизирующего излучения на активность полифенолоксидазы и тирозиназы и на синтез меланина у Hormoconis Resinae / Т. И. Тугай, Н. Н. Жданова, B. А. Желтоножский, Л. В. Садовников [и др.] //Ядерная физика и энергетика. - 2006. - № 2 (18). - С. 82-87.

- Фоменко, Б. С. Влияние ионизирующей радиации на некоторые стороны фенольного обмена растений: автореферат дис.. кандидата биологических наук: 090 / Б. С. Фоменко-Москва, 1969. - 28 с.

- Шубина, А. Г. Активность полифенолоксидазы в хвое ели голубой (Piceapungens) и картофеле (Solаnumtuberоsum) как фитоиндикационный маркер состояния окружающей среды / А. Г. Шубина, C. Е. Синютина, Е. Д. Попова // Вестник Тамбовского университета. Серия "Естественные и техническиенауки". -2012. - Т. 17. - № 1. - С. 347-348.