«Я – КАМЧАДАЛ ЗАКОРЕНЕЛЫЙ...» (К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ПОРОТОВА)

Автор: Копотилова Ольга Анатольевна

Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr

Рубрика: Личность в истории

Статья в выпуске: 12, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена жизни и творческой деятельности Георгия Германовича Поротова (1929–1985), почётного гражданина города Петропавловска-Камчатского, писателя, фольклориста, члена Союза писателей СССР.

Георгий Поротов, фольклористы, ительменская литература, ительменский фольклор, камчатские писатели

Короткий адрес: https://sciup.org/140306405

IDR: 140306405 | DOI: 10.34830/SOUNB.2024.99.34.001

Текст научной статьи «Я – КАМЧАДАЛ ЗАКОРЕНЕЛЫЙ...» (К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ПОРОТОВА)

Режим доступа:

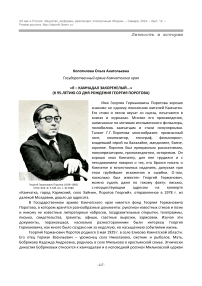

Георгий Германович Поротов (1929–1985).

КГКУ ГАКК. Ф. Р-335. Оп. 1. № 9280.

Имя Георгия Германовича Поротова хорошо знакомо не одному поколению жителей Камчатки. Его стихи и песни звучат со сцены, печатаются в книгах и журналах. Многие его произведения, написанные по мотивам ительменского фольклора, полюбились камчатцам и стали популярными. Талант Г.Г. Поротова многообразен: признанный поэт, композитор, этнограф, фольклорист, владевший игрой на балалайке, мандолине, баяне, скрипке. Поротов был прекрасным рассказчиком, популяризатором, пропагандистом, историком. Он хорошо знал Камчатку, для нее трудился и с негодованием говорил о тех, кто брался писать о Камчатке в многотомных изданиях, допуская при этом грубейшие искажения и ошибки. О том, насколько был известен Георгий Германович, можно судить даже по такому факту: письмо, с несуществующим адресом на конверте

«Камчатка, город Карякский, село Хайнин, Поротов Георгий», отправленное в 1978 г. из далекой Молдавии, дошло до адресата.

В Государственном архиве Камчатского края имеется фонд Георгия Германовича Поротова, в котором хранятся разнообразные документы: рукописи известных стихов и поэм и никому не известные литературные наброски, поздравительные открытки, телеграммы, письма, свидетельства, грамоты, афиши, газетные вырезки, зарисовки. Изучая эти документы, поражаешься, насколько разносторонними были интересы Георгия Германовича, как много было создано им за недолгую, но насыщенную событиями жизнь.

Георгий Германович Поротов родился 3 мая 1929 г. в селе Елизово Камчатской области. Его отец Герман Васильевич – уроженец села Николаевка, охотник и рыболов. Мать, Бобрякова Надежда Андреевна, родилась в селе Мильково в крестьянской семье. Этнически династия Бобряковых относится к камчадалам и в исповедной росписи Мильковской церкви

Личность в истории

за 1893 г. имеются сведения о составе семьи Бобряковых1, но принадлежность Георгия Поротова к коренным малочисленным народам доказать не удалось из-за отсутствия записи о рождении в метрической книге.

Детство и юность Георгия прошли в селе Мильково, куда переехала многодетная семья Поротовых в 1930 г. Там восьмилетним мальчиком Гоша пошел учиться в неполную среднюю школу и окончил семь классов в 1945 г. Не имея возможности продолжить свое обучение, он выполнял работы в колхозе: пахал землю, пас лошадей, работал молотобойцем, учетчиком, бухгалтером. Потом Георгий учился в Хабаровской культпросветшколе, а по ее окончании вернулся на Камчатку. Сначала работал худруком, затем директором районного Дома культуры с. Мильково, а в 1959 г., переехав в село Палана Корякского национального округа, возглавил Дом народного творчества.

Первые стихотворные опыты Георгия относятся к 1953–1957 гг., а печататься он начал чуть позднее – с 1959 г., хотя в большинстве своем его стихи и песни становились известными прежде, чем появлялись в печати. Первое свое стихотворение «Друзья, на фестиваль!» Г. Поротов написал в 1957 г., оно было положено на музыку и стало песней.

С самого начала своей трудовой деятельности Георгий Германович много ездил по тундре, бывал на рыбацких станах, в оленеводческих бригадах, не упускал встреч с интересными людьми, записывал национальные легенды, поверья, мелодии полузабытых народных песен. Во время поездок по северным камчатским селам он изучал фольклор народностей Севера. Старики рассказывали легенды, предания и сказки, показывали танцы, пели песни и, благодаря записям, нотам, рисункам, удалось пополнить и сохранить культурное наследие коренных жителей – камчадалов. «Легенды, сказки, песни, сказания, как волшебные ключи, отмыкают сокровищницу народной мудрости маленького камчатского народа. В памяти народного рассказчика Федотова всплывает давно забытая легенда о Талвале, восьмидесятилетняя ительменка

Кахтанинская мелодия в исполнении Г. Поротова, 1968 г. КГКУ ГАКК. Ф. П-1215. Оп. 1. № 784.

Екатерина Романовна Арефьева поет старинные песни, Медведицын Михаил и Притчина Ксенья раскрывают сказочный мир, Косыгин Тимон Филатович на скрипке играет старинные мелодии, учительница Лукашкина Татьяна Петровна показывает национальные танцы...» – писал Георгий Поротов в 1960 г. в своих заметках, обрабатывая материал, собранный в поездках по Тигильскому району2.

Личность в истории

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. в стране активно развивалась художественная самодеятельность. Благодаря ежегодным смотрам, которые проходили как в районах Камчатки и в ее областном центре, так и в городах Дальнего Востока, камчатские национальные коллективы начали знакомить зрителей с творчеством коренных народов. В программы выступлений включали не только известные корякские, ительменские, эвенские танцы, такие как «Нерпы», «Утки», «Чайки», «Рыбачки», «Танцы молодых медведей», «Норгали», но и новые, в которых в художественной форме старались отобразить труд камчатцев, повадки зверей, красоту и величие родной природы. Так возникли танцы: «В колхозной мастерской», «Молодость», «Танец чумработниц», «Веселый пастух». Танцы сопровождались национальными мелодиями, песнями, для исполнителей шили костюмы, максимально передававшие национальные особенности3. Музыкальный и танцевальный фольклор, собранный в далеких камчатских поселениях, явился источником для новых номеров художественной самодеятельности. В это же время были положены на музыку стихи многих национальных поэтов, написанные в разное время, а радиовещание, телевидение и художественная самодеятельность помогли развитию народного творчества коренных малочисленных народов.

В 1964 г. в Москве проходила конференция «Литература и фольклор народов Крайнего Севера», на которой обсуждали проблематику и методику собирания фольклора, развитие литературного самодеятельного творчества, творческую взаимосвязь фольклора и профессиональной литературы, возникновение и развитие некоторых театральных форм художественной самодеятельности. «Поэтическое, песенное, танцевальное и прикладное народное творчество – вот та единственная нить, благодаря которой мы можем хотя бы в какой-то степени разобраться в лабиринте истории многовековой духовной жизни малых народов Севера», – отметил в своем докладе инструктор Камчатского обкома КПСС В. Наводничий. – «Фольклор постепенно оттесняется различными видами массовой художественной самодеятельности… Таков неизбежный процесс, историческая закономерность. В этих условиях задача людей, стремящихся сохранить эстетические ценности фольклора, заключается в том, чтобы, собирая наиболее прогрессивные художественные произведения народной мудрости, широко предоставлять их для творческого использования в коллективах художественной самодеятельности. Фольклорные образы, бессмертные сюжеты способны обогатить самодеятельное литературное творчество»4.

Уже в то время деятельность Георгия Поротова в качестве фольклориста высоко оценивали камчатские деятели культуры. А. Семенов, директор Паланского краеведческого музея, на той же конференции отметил: «Особенно следует остановиться на песеннопоэтическом творчестве Георгия Поротова. Поротов не только пишет стихи и песни, но и музыку к ним. Большой популярностью пользуются его песни "Веселый пастух" и "Чегейтынуп". Песни эти с удовольствием исполняются певцами на всех сценах клубов округа. Он сделал многое для музыкальной разработки национальных напевов и мотивов.

Личность в истории

Песни, созданные им, воспринимаются местным населением округа как народные. Интересны попытки Поротова поэтически обработать местный фольклор. В последнее время его творчество стало особенно плодотворным. Им написан добрый десяток стихов по мотивам эвенских сказок, одним из главных действующих лиц которого является Ойе. Ойе чем-то сродни русскому Иванушке-дурачку»5. Развитие художественной самодеятельности в Корякском национальном округе в 1960-е гг. дало новый источник для роста народного творчества Камчатки. Более тысячи жителей округа участвовали в кружках и смотрах художественной самодеятельности, в программы выступлений включали номера, созданные на основе фольклора. За развитие художественной самодеятельности Г.Г. Поротов был неоднократно награжден почетными грамотами и дипломами разного уровня, а в 1965 г. был удостоен Почетной грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР за активное участие в подготовке и проведении всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности.

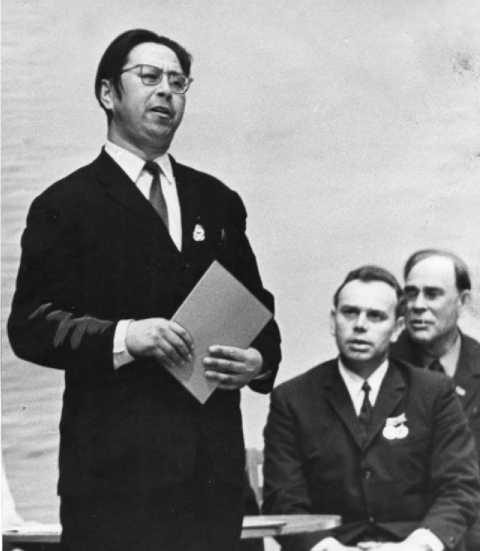

Вручение Г.Г. Поротову Диплома лауреата премии комсомола им. В.М. Кручины за сборник стихов «Ое».

КГКУ ГАКК. Ф. Р-611. Оп. 2. Д. 12.

К середине 1960-х гг. Георгий Поротов вернулся в Мильково, возглавив отдел культуры Мильковского райисполкома, а уже с 1967 г. жил в г. Петропавловске-Камчатском и работал старшим методистом Камчатского областного Дома народного творчества.

В 1967 г. вышла первая книга стихов Георгия Поротова «Ое», за которую поэт получил премию им. Виталия Кручины Камчатского обкома комсомола. Этот цикл стихов – один из лучших в творчестве Поротова, отражающий самобытную жизнь целого народа через полумифический образ ительмена Ое, бедняка из бедняков, простоватого, незадачливого, но доброго и находчивого, лучше всех пляшущего на праздниках, делящегося последним куском с голодным соседом. Над ним смеются, но его и любят. Все стихи об Ое пересыпаны шутками, смехом, точными колоритными деталями быта, народными красными словцами:

«Чыгейтынуп»6

/Песня Ое /

Сам теперь не знаю счету, Сколько ездил на охоту,

|

Личность в истории Сколько раз не сосчитать, Приходилось объезжать: Чыгейтынуп, Чыгейтынуп… Там на сопке есть бараны, Но подъем крутой песчаный. Будешь снизу любоваться, До баранов не добраться — Чыгейтынуп, Чыгейтынуп… Много жира, много мяса На вершине в шкурах пляшет. У меня и здесь достаток — Бью на тундре куропаток... Чыгейтынуп, Чыгейтынуп!7 «Ое напел беду » Ое с песней «Ое ёй!» Ехал из лесу домой. Хорошо везут собаки, Ведь собаки брата Аки. Ое ёй! Ое ёй! Ое мастер песни петь, Услыхал его медведь, Бросил теплую берлогу, Вышел слушать на дорогу. Ое ёй! Ое ёй! Ое бросил взгляд вперед, До ушей разинул рот. Песня больше уж не пелась, Жить подольше захотелось. Ое ёй! Ое ёй! Кувыркнулся в снег лицом, Притворился мертвецом. — Пропадайте вы, собаки, Ведь собаки брата Аки. Ое ёй! Ое ёй!8 |

В 1969 г. вышла книга поэта «Корел», в которую вошли пьесы по ительменским мотивам «Кутха и мыши», «Корел», «Смех». Пьесы Поротова неразрывно связаны с фольклором и так же, как цикл стихов «Ое», необычайно песенны и ритмичны.

Личность в истории

Значительное место в ительменском фольклоре занимают сказки. Еще С.П. Крашенинников писал: «Камчадалы, которые на басни такие ж художники, как старинные греки, всем знатнейшим горам и ужасным по их мнению местам, каковы, например, кипящие воды, горелые сопки и прочее, приписывают что-нибудь чудесное, а именно: горячие ключи населяют вредительными духами, огнедышащие горы душами умерших, и сей горы втуне не оставили: ибо сказывают они, будто Шевеличь стоял при Восточном море на самом том месте, где ныне Кроноцкое озеро, но не стерпя беспокойства от еврашек, точивших его, принужден был переселиться на сие место»9. Георгий Германович во время встреч со старожилами записывал услышанное, внимая каждому их слову, чтобы потом создать антологию ительменских сказаний, сохранив их для потомков. «На ительменских сказках лежит отпечаток камчатской природы, тематика их связана с промыслом, с борьбой за существование в прошлом. По их содержанию можно узнать быт древних охотников, рыбаков, их представления о мире, различных явлениях природы. Этот богатый источник устного народного творчества свидетельствует о большой силе художественной одаренности ительменов», – отмечал Поротов10.

После поездок поэта по национальным селам и звеньям оленеводов появились книжки «Песни Алнея», «В стране Кутхи», «Дарю тебе песню», вызвавшие большой интерес у читателей. Эти книги Георгий Поротов написал в соавторстве с камчатским поэтом Владимиром Косыгиным (Коянто), с которым его связывала тесная дружба.

Через несколько лет свет увидел сборник «Акиках, Ачичух, Абабах», в который вошли два старинных предания об Акикахе – сыне солнца, Ачичухе – сыне дождя и Абабахе — сыне холода в корякском фольклоре, эскизы к исторической поэме «Федька Дранка» о том времени, когда на Камчатку, в камчадальские остроги ради наживы прибыли первые купцы и монахи, и современные сказки. Чуть позже, в 1975 г., вышла книга «Песни страны Уйкоаль». Уйкоаль – это древнее название долины реки Камчатки, на которой селились и жили с незапамятных времен ительмены, кочевали коряки.

Поротов был талантливым драматургом. Из-под его пера вышли пьесы по ительменским мотивам «Корел», «Кутха и мыши», «Эльвель». Они сразу ушли в путешествие по клубам Камчатки. В областном драматическом театре по пьесе Поротова «Веселый Акан» был поставлен спектакль для детей «Потерянный праздник».

Георгий Поротов известен и как писатель-прозаик. Историческая тема всегда его волновала. Изучая дореволюционную жизнь камчадалов, он отмечал, что ительмены и алеуты, хорошо знавшие Камчатку, угасали в нищете и разорении. Первобытное, полудикое состояние северных народностей, в каком их нашли казаки, даже ухудшилось в период освоения Камчатки.11 На протяжении ХIХ – начала ХХ в. Камчатку и Чукотку использовали как сырьевой придаток, истребляя не только пушнину и рыбные запасы, но и местное население. Установление советской власти многие камчадалы восприняли враждебно, ведь они не знали, чего ожидать на этот раз. В романе «На околице Руси» описана жизнь

Личность в истории

камчатского села Мильково с 1917 по 1937 г.: установление советской власти и изменение уклада жизни мильковчан, создание колхоза «Безбожник» и его развитие, борьба с церковью, безграмотностью и деятельность кружков и клубов, пропаганда атеизма и советского образа жизни и искусства. Георгий Германович написал этот роман в знак уважения к землякам. Ему хотелось, чтобы читатели хотя бы немного узнали о жизни его родного села Мильково, раскинувшегося в камчатской долине, на околице Руси.

К 65-летию со дня рождения автора был издан исторический роман Г.Г. Поротова «Камчадалы». К сожалению, Георгий Германович не успел воплотить в жизнь свою мечту и дописать его, но тем не менее роман представляет собой большую художественную и историческую ценность, ибо рассказывает о малоизученном периоде жизни всех слоев населения полуострова в начале ХХ в. – накануне русско-японской войны. «Он написал только четыре главы. Но их можно считать законченными произведениями — так щедро они пропитаны «камчатским» духом того времени: неординарные характеры, самобытный язык, черты уникального уклада жизни камчадальских сел, и тут же – забитость, запуганность инородцев губительно далекими от знания местной жизни чиновничьими указами, ненасытная алчность хищных предпринимателей при виде лакомой землицы, их презрение к издревле живущим на этой земле. Писатель, нежно любивший родной край, достоверно воссоздал атмосферу единого патриотического порыва: под ружье, на защиту Камчатки, встали все ее жители: и по долгу службы, и по велению сердца, что и сегодня вызывает душевный подъем, гордость и трепетное волнение», – такую оценку дала произведению в предисловии к изданию член Союза писателей России Н. Селиванова12.

Часть «Житие-бытие» посвящена родным местам автора – Мильковскому району. С первой же фразы читателя захватывает простое, но в то же время завораживающее повествование, в котором каждое предложение пронизано любовью к родной земле. «Камчатка – землица необузданная. Бывает, вулкан тряхнет тебя так, что душа зайцем заскачет. Небо пеплом заволокёт, света божьего днём не видно. Кажется, ну всё — конец миру пришел. А ты крепись, привыкай к причудам природы!… Слились кровью крестьяне с казаками-землепроходцами да с медвежатниками ительменами, породив новый народ – камчадалов»13. А вот какое объяснение дает автор наименованию села: «И назвали они свое село – Мильково. Почти два века стоит оно, утопая в зелени тополей, бузины и черемухи, недалеко от речки Милки. Говорят старики, что в старину шел голодный казак из ительменского острожка Кырганика в казачью крепость Верхнюю. Устал. Присел отдохнуть у веселой речушки. Смотрит: вода в ней от рыбы кипит. Наварил, наелся досыта, поклонился и в память окрестил ту речушку – Милкой. В честь ее и село наименовали»14.

Во время многочисленных поездок в глубинку Камчатки Георгий Германович занимался сбором народных обычаев. В одной из рукописей, датированной 1963 г., описаны гадания по оленьим лопаткам, распространенные у коряк-оленеводов, в процессе которых можно узнать, как живут оставленные в юрте родственники, болеют они или здравствуют, удачной или нет будет предстоящая охота. По трещинам на лопатках кочевые коряки

Личность в истории

выбирали дорогу для стада оленей. Согласно традициям, имя новорожденному давали от умершего: если у него были хорошие качества, то они должны перейти к новорожденному15. Можно отнестись к этому с ухмылкой, мол, гадания – это такие пережитки, но многие ритуалы и приметы и сегодня актуальны. Собирал Георгий Германович по крупицам пословицы, сказки, загадки, рецепты приготовления блюд – все это ему рассказывали местные жители на своем языке.

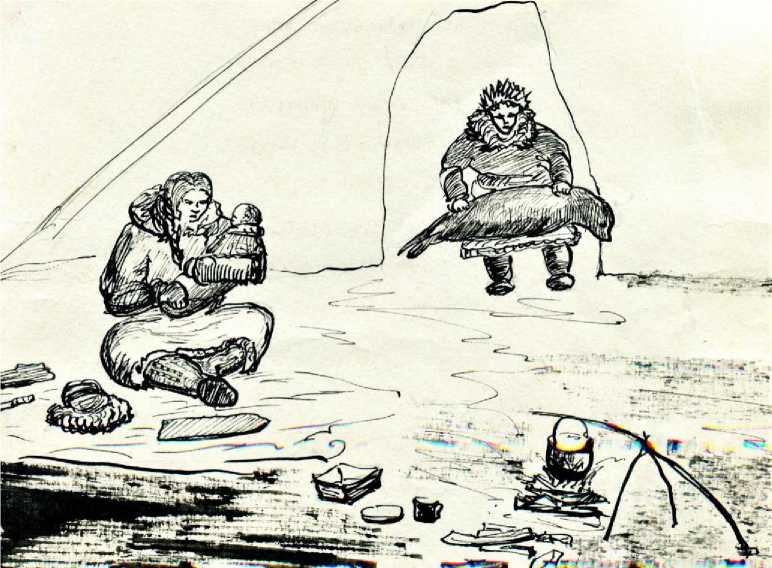

Ительмены не имели понятия о своей письменности, поэтому они очень бережно хранили свое устное народное творчество. И Георгию Германовичу удалось собрать и донести его для потомков. Одно из замечательных произведений – пьеса «Кутха и мыши», написанная по мотивам ительменских сказок, услышанных поэтом в Тигиле, переиздавалось несколько раз при жизни поэта с его же иллюстрациями. Четверостишие из пьесы: «Чем сидеть – горевать, лучше петь и плясать, бубен есть, ноги есть, кто станцует – тому честь!» стало крылатым и звучало (да и сейчас звучит) со сцены на каждом концерте перед исполнением национальных танцев.

Рисунок Г. Поротова в машинописной рукописи пьесы «Кутха и мыши», 1964 г. КГКУ ГАКК. Ф. Р-611. Оп. 1. Д. 21. Л. 11.

В сценической повести «Ое» через небольшие бытовые юмористические зарисовки (стихи-песни) о герое-ительмене Ое показаны жизнь и традиции камчадальского народа. Как-то Поротов услышал сказку о бездельнике и весельчаке Ое и его серьезном брате Аке. Это была находка, которая зажгла поэта. Он пытался увлечь молодежь старыми танцами. Это не удавалось. Танцы не зажигали. «А если подать эти танцы через Ое? Дать ему веселую

Личность в истории

песню. Сделать его героем небольшого театрализованного представления», – размышлял поэт, придумывая варианты подачи16. В каждой песне, а их 27, заложен добрый заряд юмора. Простодушный Ое обязательно что-нибудь вытворит, с ним обязательно что-нибудь случится, уж он такой. Этим Ое привлекает. Например, национальный танец сопровождается песней «Игра на шкурах», что усиливает северный колорит:

|

Что ты ходишь, Ое, хмурый? Залезай скорей на шкуры, Песни пой да пляши, Весели нас от души. Весело, весело! Ое кое-как залез, В два оленя оин вес. Ох, ребятам тяжело, Помогает всё село. Весело весело! Раз подкинем чуть повыше, Два подкинем выше крыши Несмотря на оин вес, Мы подкинем до небес. Весело, весело. Ое в небо полетел, Носом облако задел,— Осторожнее, ребята, Вам игра, а я женатый! Весело, весело!17 |

В шуточном стихотворении-песенке «Ое едет на учебу» подчеркивается простодушие

|

ительменов: |

Нынче Аке нет покоя, Убежать из дома рад. Прожужжал все уши Ое, Что он едет в Ленинрад. Вот ведь. Наказал прислать подарки, Да особенно ружьё, Говорят, там в зоопарке Бродит разное зверьё. Вот ведь. На учебу Ое едет. Путь-дорога далека. |

КГКУ ГАКК. Ф. Р-611. Оп. 1. Д. 82. Л. 16.

КГКУ ГАКК. Ф. Р-611. Оп. 1. Д. 70. Л. 45.

Личность в истории

Целый день гостят соседи, Провожая земляка18.

Добрая улыбка автора не осталась без ответа. Первая же попытка принесла успех. Простодушный хитрец Ое понравился и исполнителям, и зрителям.

Наверное, нет ни одного жителя Камчатки, который бы не знал песню-танец «Утки»: только слышится «А утки Ахама, хама, хама», как руки тут же непроизвольно делают «взмахи крыльями», а ноги, приседая, пританцовывают:

«Ик, ик, ик»!

Только снова заалеет зорька на востоке,

Раздаются крики чаек на речной протоке:

Ахама, хама, хама,

Ик, ик, ик.

Захватив ружьишко, Ое с песней мчится к речке:

Вы сейчас, певуньи-утки, будете все в печке.

Ахама, хама, хама,

Ик, ик, ик.

Подползает тихо Ое к жирным уткам близко, Прямо в стаю целит, целит, но молчит ружьишко.

Ахама, хама, хама,

Ик, ик, ик.

Позабыл патроны дома — вот какие шутки, Пока Ое бегал к юрте, улетели утки.

Ахама, хама, хама, Ик, ик, ик19.

Юные участники национального ансамбля «Амнэл» исполняют танец «Утки» (худ. рук. Анастасия Чухман), 2024 г.

Г.Г. Поротов, Т.П. Лукашкина, В.В. Косыгин стояли у истоков создания национальных ансамблей танца «Мэнго», «Эльвель», «Нургэнэк». Программа «Мэнго» во все времена включала творчество Поротова, многие концертные номера основаны на его материале, не говоря о той помощи, которую оказал ансамблю талантливый поэт в постановке балетов.

Личность в истории

Благодаря Г. Поротову сохранились не только рецензии на творчество первого корякского писателя Кецая Кеккетына, погибшего в годы Великой Отечественной войны, но и машинописный текст повести «Эвтыно-пастух»20, построенной на материалах биографии отца автора – одного из первых советских активистов среди коряков-кочевников. К. Кеккетыном были написаны историческое предание «Последняя битва» (1936 г.), повествующее о межплеменных войнах коряков, повесть «Хоялхот» (1939 г.), в которой описана жизнь коряков-чевчувенов. Перу К. Кеккетына принадлежит серия небольших рассказов на различные темы из местной жизни «Беспечный», «Орел», «Соболь», «Хитростью добыл», вошедшие в хрестоматию, предназначенные для корякской национальной школы. Кроме того Кецай написал самостоятельно «Книгу для чтения» для национальной школы и перевел на родной язык несколько произведений Пушкина и Чехова. Произведения Кецая Кеккетына стали библиографической редкостью и по существу их нет даже в библиотеках21.

Творческое наследие Георгия Германовича Поротова достаточно многообразное: издано несколько поэтических сборников, исторический роман «На околице Руси» в двух книгах, написаны пьесы, песни, музыка к танцам, сценарии, либретто как для самодеятельных, так и для профессиональных коллективов.

Кроме писательского, Георгий Германович Поротов обладал ценным талантом человеческого общения. Многочисленные встречи с литераторами и почитателями его творчества, с общественными деятелями и просто жителями городов и поселков навсегда запомнились их участникам. Оказанная помощь начинающим писателям и поэтам позволила многим из них стать мастерами своего дела. Например, в сентябре 1973 г. Георгий Поротов участвовал в работе семинара молодых дальневосточных прозаиков и поэтов, проходившего в рамках праздника Дни дальневосточной книги в связи с 50-летием Хабаровского книжного издательства и 40-летием журнала «Дальний Восток». Георгий Поротов представил на обсуждение большой цикл стихов. Лирика, гражданская поэзия, легенды, сказания… Участники семинара, внимательно ознакомившись с ними, пришли к выводу: наиболее удачны у Георгия стихи, написанные по мотивам национального фольклора. Автор статьи «Путевки в литературу», опубликованной в газете «Молодой дальневосточник», Ю. Шмаков высоко оценил творчество камчатского поэта и писателя: «Стихи Поротова ярко индивидуальны, как и сам автор – душевно богатый, влюбленный в национальную культуру, творчески одаренный человек. Свои стихи Георгий не просто читает, он их поет, танцует, создавая образ героя с помощью комплекса художественных средств. Основа такого решения образа так же лежит в национальном искусстве народов Севера, до революции не знавших письменности и выражавших темы и идеи именно посредством песни и танца. Таким образом, стиль Георгия Поротова как бы продолжает народные традиции»22.

По решению участников этого семинара было предложено рекомендовать Георгия Поротова в члены Союза советских писателей от имени Хабаровской писательской организации.

Личность в истории

Георгий Германович активно участвовал в политической и общественной жизни. Он – член Союза писателей СССР, за развитие искусства Севера награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», грамотой Президиума Верховного совета РСФСР. Он – лауреат двух всероссийских и одного всесоюзного смотров художественной самодеятельности. Г.Г. Поротов неоднократно избирался депутатом Мильковского сельского совета, секретарем парторганизации Мильковского райисполкома, окружного исполкома п. Палана.

В память о Георгии Германовиче учреждена ежегодная премия им. Г. Поротова для писателей, прозаиков, поэтов, публицистов, драматургов.

К сожалению, Георгия Германовича Поротова не стало в 1985 г. Он ушел слишком рано, не дописав, не допев, не досказав… Но его литературное наследие помогло сохранению культуры камчадалов, за что потомки коренных малочисленных народов Севера, так же как и камчатцы, будут всегда ему благодарны.

В селе Мильково имя Поротова носит улица, где он жил. В 1990 г. его имя присвоено Мильковской центральной библиотеке. С 1986 г. начали свой путь Поротовские чтения, и первыми, кто их открыл, было родное село писателя – Мильково. В 1993 г. Георгию Германовичу Поротову было присвоено звание «Почетный гражданин г. Петропавловска-Камчатского» (посмертно).

Я – Камчадал закоренелый,

К дорогам торным так и не привык,

И мой таганчик обгорелый

Стоит среди нетоптанной травы.

Когда-нибудь

Мелькнет моя зарница,

Здесь кто-нибудь причалит свой ковчег,

Увидит таганок и удивится:

– Тут был Огонь и Человек!23

- 128 -

Список литературы «Я – КАМЧАДАЛ ЗАКОРЕНЕЛЫЙ...» (К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ПОРОТОВА)

- Государственный архив Камчатского края. Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 72. Л. 3.

- Государственный архив Камчатского края. Ф. Р-611. Оп. 1. Д. 1, 2, 9, 12, 18, 19, 20, 68, 70, 82, 95.

- Молодой дальневосточник. [Хабаровск], 1973. 15 сентября. № 183.

- Описание Земли Камчатки: с приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов / С.П. Крашенинников; АН СССР, Ин-т географии, Геогр. о-во СССР, Ин-т этнографии / отв. ред.: акад. Л.С. Берг, акад. А.А. Григорьев и проф. Н.Н. Степанов. М.; Л., 1949.

- Поротов Г.Г. Камчадалы. Петропавловск-Камчатский, 1994.