Якутские хоролоры: кто они? (К проблеме этнической идентификации)

Автор: Зориктуев Б.Р.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 (46), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье излагаются итоги исследования старой и до сих пор не решенной в якутской этнографии проблемы происхождения крупной этнической группы хоро, являющейся одним из основных компонентов в этнической структуре якутского народа. Большой интерес к ней проявляют и бурятские ученые. Они считают, что предки хоролоров (мн. ч. от «хоро») до начала XIII в. обитали на западной стороне Байкала и составляли единую общность с хори, потомки которых входят в состав бурятского народа и живут сейчас в Забайкалье. При отождествлении обеих групп во внимание принималось только созвучие самоназваний хоро и хори, что не могло обеспечить верный результат. Между тем анализ конкретного фольклорно-этнографического материала, вычленение в нем «вороньих» и «орлиных» сюжетов не оставляют сомнений в палеоазиатском происхождении хоролоров Якутии.

Средняя лена, хоролоры, ворон, орел, палеоазиаты

Короткий адрес: https://sciup.org/14522848

IDR: 14522848 | УДК: 39

Текст научной статьи Якутские хоролоры: кто они? (К проблеме этнической идентификации)

В составе якутского народа одним из главных его подразделений является крупная по численности этническая общность хоро, которая широко расселена на территории Якутии. Вопрос о происхождении хоролоров не один де сяток лет привлекает внимание якутских и бурятских исследователей. Бурятские ученые по давно сложившейся традиции считают, что, когда в 1207 г. войско Чингисхана под командованием Чжочи вторгло сь в район Байкала (Баргуджин-Токум), часть предков современных хоринских бурят, не желая покориться монголам, бежала на среднюю Лену [Румянцев, 1962, с. 144]. В исторической литературе о якутах хоролоры также отождествляются с хоринцами, но в ней приход последних в Якутию не связывается с монгольскими завоеваниями. По одной версии хоринцы пришли туда раньше собственно якутов, до рубежа I–II тыс. н.э., по второй – они прибыли на среднюю Лену намного позже Омогоя и Эллэя, считающихся основными предками якутов, в XVI в. [Багдарыын, 2004, с. 19;

История Якутской АССР, 1955, с. 359]. Я убежден в том, что при любом варианте предположение об уходе хоринцев из Баргуджин-Токума на север не верно. Особенно это относится к гипотезе бурятских исследователей. Если бы хоринцы действительно были разгромлены монголами у Байкала и бежали от них вниз по Лене, то данное событие обязательно отразилось бы в источниках. Но такого упоминания в них нет, потому что в начале ХIII в. военные походы монголов по завоеванию и усмирению лесных народов были направлены исключительно в Саяно-Алтай (подробно об этом см.: [Зориктуев, 2000]).

Сомненияв байкальском происхождении хоролоров

Я далек от мысли, что эхо происходивших в ХIII в. в монгольских степях событий не должно было докатиться до Якутии. В якутском фольклоре имеются предания о Татар-Тайме и его сыне Эллэе, содержащие глухие отзвуки этих событий. Предания о хо-

ролорах составляют совершенно иной цикл. В них рассказывается, что старец по имени Улуу Хоро прибыл на среднюю Лену на быстроногом быке, с ним было много людей и скота. Пришельцы говорили на диковинном языке, который у якутов ассоциировался с щебетаньем птиц ( хоро тыла ). В преданиях нет даже отдаленного намека на то, что Улуу Хоро пришел на среднюю Лену, убегая от войны. Поэтому невозможно отождествлять хоролоров с баргуджин-токумовскими хоринцами и считать, что они появились в Якутии вследствие монгольского вторжения в район Байкала. Этот вывод, как будет видно из дальнейшего изложения, согласуется со всеми имеющимися данными.

Сторонники отождествления хоролоров и хорин-цев полагают, что если хоролоры имели отличный от остальной массы якутов язык, то тогда они представляли собой монголоязычную этническую группу [Нимаев, 1988, с. 108]. По единогласному мнению исследователей, первые монгольские заимствования в якутском языке появились в районе Байкала, когда находившиеся там предки якутов вступили в контакты с пришлыми монголами. Поскольку на среднюю Лену если не непрерывно, то хотя бы изредка просачивались монголоязычные группы, можно сказать, что тут время от времени функционировал монгольский язык, который обогащал якутский. Сейчас в якутском языке монгольские заимствования наиболее многочисленны и составляют 28,7 % его словарного состава, не считая общетюрко-монгольской лексики [Попов, 1986, с. 73]. Обилие в нем монголизмов и наличие «акающего» диалекта, являющегося результатом длительного якутско-монгольского двуязычия, красноречиво свидетельствуют о том, что монгольский язык с давних пор был достаточно хорошо знаком якутам. Закономерно встает вопрос: мог ли в таком случае монгольский язык хоринцев, живших не где-то очень далеко, а всего лишь на смежной с Якутией территории, вдруг стать чем-то совершенно необычным для населения средней Лены, если допустить бегство туда хоринцев из Баргуджин-Токума после их разгрома Чингисханом? По моему глубокому убеждению, нет. Да и вообще о какой экзотичности монгольского языка для якутов можно вести речь, если считается, что часть родов монгольского происхождения в этническом составе якутского народа вошла в него вместе с Омогоем. С учетом всех данных правильнее будет предположить, что непонятный и странный для якутов хоро-лорский язык был не монгольским, а сами хоролоры не относились к числу монгольских этносов.

На средней Лене предки якутов не забыли названия тех мест, где жили около Байкала. В преданиях говорится, что они обитали там по р. Ангаре, вблизи горных перевалов Ат-Дабан, Огуз-Дабан, Хамар-Да-бан (АЯНЦ. Ф. 4. Оп. 14. Д. 351. Л. 39). Такие же от- четливые воспоминания о Байкале и прилегающих к нему местностях остались бы, вероятно, и у хороло-ров, если бы оттуда состоялся их исход на среднюю Лену. Однако их память сохранила, пусть и отрывочные, но совсем другие сведения. О своей исконной родине хоролоры вспоминали, что ее название Хоро сирэ – «страна Хоро». Она находится далеко на юге в теплой (иногда – жаркой) стране вечного лета, где проводят зиму перелетные птицы.

Хоролорской проблеме немалое внимание уделил Г.В. Ксенофонтов. Систематизировав и изучив обширный материал, он заключил: «Хоринские наслеги интересны в том отношении, что они, по-видимому, образовались из частей какого-то чуждого племени, перемешавшегося с якутами. Большинство якутоло-гов обычно их причисляет к хоринским бурятам, исходя из созвучия имен, но это мнение не имеет под собой серьезных оснований» (АЯНЦ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 20. Л. 427). Вывод Г.В. Ксенофонтова о неправомерности отождествления хоролоров и хоринцев подтверждается собранными мной в 1987 г. в Якутии полевыми и архивными фольклорно-этнографическими материалами. Прежде всего надо отметить, что во всех вариантах преданий предводитель хоролоров называется Улуу Хоро. Хордой-Хойогос, который отдельными исследователями сближается с мифическим хорин-ским предком Хоридой-мэргэном, был сыном Эллэя, не имеющего никакого отношения к хоролорам. По сообщению информатора Н.Д. Бурцева, хоролорский наслег Борогонского улуса (Усть-Алданский р-н) состоит из родов хоро, бырдьа и торбос, распадающихся на ветви улахаан айыылаах, аччыгый айыылаах, орлооб, чыраанай, соллат, чэкчэкээн. Разумеется, по одной локальной группе трудно судить об этническом составе всех хоролоров, но все же отсутствие среди перечисленных этнических терминов хотя бы одного, напоминающего название какого-либо подразделения бурятских хоринцев, наверное, не случайно.

Ворон и Орел в хоролорской мифологии

Я.И. Линденау, будучи в Якутии в первой половине 40-х гг. XVIII в., отметил, что роды коро главным образом почитали ворона [1983, с. 18]. Его наблюдение подтверждается наличием мощного «вороньего» пласта, в котором Ворон всегда представлен как об-щехоролорский персонаж, а не как герой отдельных этнических подразделений. В мифах, записанных у хоролоров в разных районах Якутии, говорится, что Ворон постоянно был голодным и съедал все, что ему попадалось. За это он был наказан и «спущен в здешнюю (т.е. якутскую. – Б.З.) землю». В отдельных вариантах мифов говорится, что Ворон принес женщине, медленно умиравшей от внезапных родов, холода и голода в пустынной местности, огниво с трутницей. Та развела огонь и сохранила себе и своему ребенку жизнь. Ее сын стал родоначальником хороло-ров. Поэтому они говорили про Ворона: «Господин наш дедушка знает неведомое, видит невиданное». Основную же сюжетную линию большинства мифов составляет повествование о том, что предок хороло-ров во время стихийного бедствия (наводнения) или в результате несчастного случая (сломав ногу) лежал в безлюдной местности и умирал от голода и холода. Внезапно прилетел Ворон и принес ему трутницу с огнивом. Тот развел огонь и остался жив. С этого времени хоролоры стали почитать Ворона и называть его «Наш дедушка», «Наше божество», «Наш предок». Когда к жилищу подлетал ворон, отдать ему дань всеобщего уважения, надев лучший наряд, выходила невестка хоролорского рода. Сложив на груди руки и преклонив колени, она кланялась птице. Хороло-ры верили, что ворон может отомстить за проявление неуважения к нему. Поэтому запрещалось доставлять беспокойство этой птице, разорять ее гнездо, топтать валяющиеся на земле вороньи перья. Тяжелым грехом считалось убийство ворона (АЯНЦ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 20. Л. 129; Д. 54. Л. 1; Оп. 12. Д. 69. Л. 49–50 об., 68, 109– 109 об.; Ф. 5. Оп. 3. Д. 652. Л. 10).

Ворон упоминается в мифологии многих народов, и почти везде он лишен религиозно-мифологического ореола, имея преимущественно негативную оценку. И только у палеоазиатов чукотско-камчатской группы Северо-Восточной Азии (чукчи, коряки, ительмены) и индейцев северо-западного побережья Северной Америки (тлинкиты, хайда и др.) есть обширный мифологический «вороний» цикл, в котором Ворон наряду со свойствами мифологического плута наделен чертами демиурга, культурного героя и первопредка, т.е. в целом оценен весьма позитивно. В мифах о его творче ских и культурных деяниях многие мотивы у палеоазиатов и народов Северной Америки, имеющих общие генетические корни, совпадают [Мифологический словарь, 1991, с. 130]. Однако палеоазиатам не знаком, например, североамериканский сюжет, как Ворон добыл огонь, хотя у чукчей он создает сакральный инструмент для добывания огня. В палеоазиатском фольклоре Ворон прожорлив и действует на фоне голода, постигшего всю его семью; в мифах индейцев Северной Америки он также прожорлив, но состояние голода – специфическая черта самого Ворона [Там же, с. 130]. Эти же мотивы прожорливости, голода, добывания огня при помощи трутницы и огнива имеются, как мы видели, в хоролорской мифологии. У индейцев Северной Америки зафиксированы мифы о потопе с участием Ворона [Там же, с. 131], в сказаниях хоролоров об их предке и его спасителе Вороне все действие также часто разворачивается на фоне глобального наводнения.

Существование типологически близких мотивов подчеркивает общность мифологической семантики Ворона у якутских хоролоров, палеоазиатов и североамериканских индейцев. Наличие «вороньего» пласта в традиционной культуре хоролоров показывает всю иллюзорность гипотезы об их монгольском происхождении и тождестве с живущими около Байкала хо-ринцами. У последних никогда не было культа Ворона. Предположение о том, что они ушли на среднюю Лену и там, подражая кому-то, стали почитать Ворона, будет крайне ошибочным, т.к. заимствовать в Якутии мифы о Вороне в том виде, в каком они бытовали у хоролоров, было не от кого. В мифологии собственно якутов имеются немногочисленные рассказы о Вороне, но они переняты от народов Камчатки и Чукотки и, несмотря на их переделку в соответствии со своими духовными запросами, большого распространения не получили. Из якутского фольклора известно лишь то, что Ворон является внуком (в отдельных мифах – сыном) Улуу Тойона – мифического главы злых духов Верхнего мира абаасы , от которого он передал огонь людям (АЯНЦ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 652. Л. 10). Неразвитость «вороньих» мотивов у собственно якутов по сравнению с тем, что имелось у хоролоров, свидетельствует о том, что мифологический цикл о Вороне со всем разнообразием его сюжетных линий, ненамного уступающий в этом плане палеоазиатскому, был принесен в Якутию самими хоролорами.

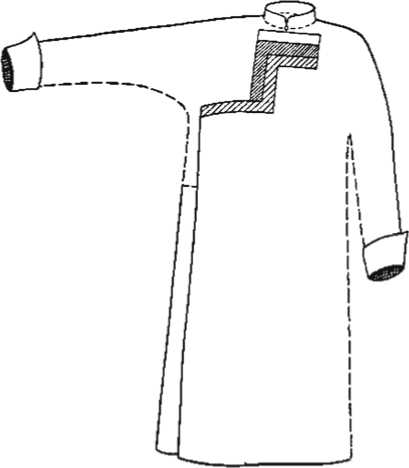

Ошибочность гипотезы о монгольском происхождении хоролоров иллюстрирует другой материал. В 1920 г. археолог Е.Д. Стрелов на гребне Лысой горы между Хоринской и Атласовской падями юго-западнее Якутска раскопал два хоролорских погребения, в которых были захоронены женщины. Благодаря вечной мерзлоте сохранность трупов и находившихся при них вещей, в частности одежды, оказалась очень хорошей. В одной могиле покойница была одета в сшитую из ровдуги верхнюю демисезонную одежду. Под ней была более короткая, не доходящая до колен, другая одежда, богато украшенная кожаными нашивками со сквозным узором и служившая чем-то вроде камзола (рис. 1). На второй погребенной также была верхняя одежда, сшитая из толстой ровдуги (рис. 2), и нижняя, отороченная мехом. Я не буду останавливаться на подробном описании каждой одежды, т.к. оно приведено в статье Д.Д. Стрелова и к тому же сопровождается цветными рисунками, мастерски выполненными художником М.М. Носовым [Стрелов, 1936, с. 89–98]. Найденная одежда относится к середине ХVIII в., на что указывают обнаруженные в могилах монеты и фиши. По покрою и внешнему декору она напоминает одежду эвенков [Историко-этнографический атлас…, 1961, табл. 13 (1), с. 252; табл. VI (6), с. 309] и не имеет ничего общего с традиционным костюмом монгольских народов, в частности хоринских бурят

Рис. 1. Одежда хоролоров Якутии, богато украшенная нашивками из кожи со сквозным узором [Стрелов, 1936].

Рис. 2. Верхняя одежда якутских хо-ролоров из ровдуги [Стрелов, 1936].

Рис. 3. Верхняя одежда хоринских бурят.

(рис. 3). Видимо, это последние образцы исконной хоролорской одежды, которая к тому времени уже почти полностью вышла из употребления и больше на территории Якутии не встречалась. По мнению Е.Д. Стрелова, смена данного костюма на якутский объясняется тем, что на севере одежда пришедших с юга хоролоров оказалась неприспособленной к местным климатическим условиям. Когда в конце 1920-х гг. рисунки М.М. Носова были выставлены в Якутском музее, они вызвали всеобщее изумление, потому что изображенная на них одежда была совершенно не похожа на древнюю якутскую, зарисовки которой приводились многими авторами, писавшими о якутах [Там же, с. 75, 99].

Если анализ всей источниковой базы показывает ошибочность существующих взглядов на проблему этнической идентификации якутских хоролоров, то тогда кто же они были по своему происхождению? Изложенный мной материал по их «вороньей» мифологии, идентичный тому, что имеется у палеоазиат- ских народов, однозначно говорит об общности этногенеза хоролоров и этих народов. В палеоазиатском и североамериканском фольклоре Ворон выступает в нескольких ипостасях, одна из них – могучий шаман. В. Иохельсон в начале XX в. писал, что коряки обращают к Ворону свои молитвы и приносят ему жертвы, в корякском фольклоре он фигурирует как Творец (Тенантомвын), создатель бубна и сочинитель заклинания, искусный целитель. На лестнице, ведущей в их традиционное жилище, коряки изображали Ворона и его супругу Мити [Jochelson, 1908, p. 18, 32]. Е.М. Мелетинский полагал, что эта лестница была не только сакральным охранителем жилища, но и моделью космического столпа, соединяющего землю с Верхним и Нижним мирами. Поэтому изображение на ней Ворона указывало на его шаманскую функцию посредника между различными сферами вселенной [Мелетинский, 1979, с. 42]. Думается, с этой ипостасью Ворона генетически связан образ предка хоролоров Улуу Хоро, который, как гласят предания, был потомком знаменитых шаманов. Поэтому прежде считалось, что в Якутии наиболее сильные шаманы были у хоролоров. Согласно материалам Г.В. Ксенофонтова, в начале XX в. в Западно-Кан-галасском улусе у оз. Кураанах-кюел обитал особый род хоро. Его возглавлял шаман Хоро-Бюктээн. Он имел девять сыновей и восемь дочерей, которые были именитыми шаманами и шаманками (АЯНЦ. Ф. 4. Оп. 12. Д. 69. Л. 49–49 об.).

Считалось, что огниво, полученное хоролорами от Ворона, обладало чудодейственным свойством избавлять людей от кожных болезней, насылавшихся духом домашнего огня. Поэтому, чтобы излечить больного, приглашали человека хоролорского, предпочтительно шаманского, происхождения. Он от имени духа-хозяина огня высекал огнивом искры, направляя их на больное место, и при этом заклинал:

От зари до зари дьотту, От хоринца хоро дьотту, Начинаю высекать я, являющийся внуком хоринцев, Блеск-лучезарность, (вариант: Блесни лучезарно) Солнечное высекание, Лунное высекание, Солнечное высекание, Лунное высекание.

Это действие повторялось три раза. Затем совершался обряд угощения огня. Одновременно давали пищу ворону (АЯНЦ. Ф. 4. Оп. 12. Д. 69. Л. 68; Ф. 5. Оп. 3. Д. 652. Л. 10).

По первому впечатлению, приведенное заклинание всецело связано с небесной сферой. Вероятно, данная связь объясняется тем, что Ворон, с помощью огнива которого исцеляли больного, по представ- лениям палеоазиатов, первоначально жил на небе. Это, в частности, отметил побывавший на Камчатке С.П. Крашенинников: «Кутху по сотворении земли оставил небо и поселился на Камчатке». Рядом с Кутху обязательно фигурирует его жена Савина, которая в мифах нередко предстает как дочь Рассвета. Ей камчадалы приписывали «творение вечерней зари и утренней» [Крашенинников, 1949, с. 407, 409] (вспомним фразу «от зари до зари дьотту» в хоролорском заклинании). С этими сведениями согласуется существовавшее у чукчей поверье, что Ворон живет близ Полярной звезды и прилетает на зов шамана с целью уничтожить злого духа [Jochelson, 1908, р. 82]. В ряде мифов он выступает партнером верховного небесного божества палеоазиатов. Детьми небожителя являются облачные люди, с которыми Ворон имеет связь через своих детей [Мелетинский, 1979, с. 71].

Я допускаю, что мифы об облачных людях в палеоазиатском фольклоре имеют генетическую связь с легендой о дочерях облаков, которая бытовала у хоро-лоров Усть-Алданского р-на, а некогда и у всех якутских хоролоров. Приведу дословно то, что я записал в 1987 г. от информатора М.В. Пуховой: «В Усть-Алдан-ском районе есть два небольших, соединенных друг с другом озерка, называемых общим именем Нёкюню. К одному из них вплотную подступает довольно высокий холм. Нам в детстве взрослые запрещали подниматься и играть на нем. Они объясняли это тем, что на вершине холма некогда жили дочери облаков - бы-лыт кыргыттара . Как они выглядели и на кого были похожи, нам никто не рассказывал. Старики говорили, что дочери облаков брали у людей нянчить маленьких детей. Эти дети не болели и не умирали. Через какое-то время дочери облаков улетели на небо и больше сюда не вернулись».

Палеоазиаты чукотско-камчатской группы на ранних этапах своего развития знали Ворона не только как демиурга, культурного героя и первого шамана, но и как тотемического первопредка. С.П. Крашенинников об этой ипо стаси Ворона оставил такую запись: «Богом камчадалы почитают некоего Кут-ху, от которого произошел народ их» [1949, с. 406]. В. Иохельсон указал, что коряки западного берега Пенжинской губы называли Ворона Ачиченяку – «Большой дед» [Jochelson, 1908, р. 17]. Это имя имеет самое непосредственное отношение к занимающему одно из центральных мест в мифологических представлениях коряков культу аппапиль (букв. «дед») – прямых предков семьи или общины, наделенных шаманскими силами и покровительствующих своим потомкам. Так как у коряков Ворон тоже считался предком, но не семейным или общинным, а, как у всех палеоазиатов, общеплеменным [Крашенинников, 1949, с. 406], они называли его Большим дедом. Теперь вспомним, что якутские хоролоры, в своих мифах позиционируя Ворона как общехоро-лорский персонаж, тоже называют его «Го сподин наш дедушка». Это дает полное право сказать, что Ворон был тотемическим предком не только той части хоролорского этноса, которая непосредственно от него ведет свой род, но и всех хоролоров.

Другая часть хоролоров считала своим родоначальником Орла ( Хотой ), прилетающего из страны Хоро сирэ . У бурятских хоринцев не было культа Орла. Следует подчеркнуть, что Орел, в отличие от Ворона, выступает в одной ипостаси – как первопредок незначительной части хоролорской общности. О том, что он был родоначальником хоролоров, свидетельствует обычай табуирования его настоящего имени: Хотой заменялось самоназванием этноса хоро . В этой связи В.М. Ионов писал, что вместо хото1 торуттах («происшедший от орла») говорят хоро торуттах («происшедший от хоро»), хоро употребляется вместо хото1 из предосторожности - харыстан (оберегая, как говорят якуты) [1913, с. 1–3].

«Орлиные» роды, подобно «вороньим», создали мифы о своем предке Орле, но их доля в хоролорском фольклоре невелика, что объясняется значительным преобладанием в этническом составе хоролоров тех, кто ведет свой род от Ворона. Один из таких мифов был записан В.М. Ионовым. Весной женщина возвращалась из-за Алдана на р. Татту. Голодного коня и ее саму покидали последние силы. Вдруг она увидела падающего сверху глухаря, а поодаль – садившегося на дерево орла. Женщина поняла, что орел именно для нее сшиб на лету глухаря. Она трижды поклонилась ему и сказала: «Орел, господин дед! Пусть это будет твоей радостной встречей, приготовленной тобою для меня со спасительной целью, когда ты знаешь, что я иду, истомившись, по дороге-госпоже с восемью изгибами!» [Там же, с. 11–13]. В этом мифе привлекают внимание два момента. Во-первых, его основной повествовательной единицей является мифологема спасения Орлом умирающей от голода женщины, несомненно заимствованная у «вороньих» родов. Следовательно, «орлиная» мифология в процессе своего развития испытывала определенное влияние со стороны «вороньей». Во-вторых, к Орлу обращаются так же, как и к Ворону: «Господин дед», что соотносится с корякским культом аппапиль. Это подтверждает вывод о том, что Орел был тотемическим предком части хороло-ров. В более широком плане данная форма обращения является еще одним бесспорным аргументом в пользу палеоазиатского происхождения всей хоро-лорской общности и одновременно убедительнейшим доводом не в пользу гипотезы о тождестве хо-ролоров и хоринцев. У последних вся племенная мифология, по существу, сведена к одному мифу об охотнике Хоридое, чей брак с птицей лебедем поло- жил начало образованию хоринских родов. Данный миф по своей внутренней структуре и содержанию резко контрастирует с «вороньими» и «орлиными» хоролорскими мифами, что является отражением разного миропонимания и, главное, разного происхождения хоролоров и хоринцев.

Культ Орла отчетливо проявлялся также в случае смерти священной для хоролоров птицы. Интересная запись об этом была сделана в конце 1930-х гг. А.А. Саввиным. Состарившийся орел перед смертью прилетает к жилью. Когда он умирает, ему в жертву приносят телку. Кусочек сердца животного вкладывают в клюв, тело птицы завертывают в бересту и в лесу кладут на развилку дерева. Клюв орла направляют на юг и произносят слова: «Господин наш дедушка, мы подняли твой серебряный прах, положили твои медные кости на арангас». Если человек не исполнит желание орла быть похороненным таким образом, то он и члены его семьи заболевают острым ревматизмом суставов, теряют способность двигаться и часто все умирают в страшных муках (АЯНЦ. Ф. 4. Оп. 12. Д. 69. Л. 26, 32–35).

У индейцев Северо-Западной Америки Ворон был не только общеплеменным, но и одновременно фратриальным предком. В качестве другого фратриального предка выступал Орел. Эта оппозиция сохранилась у них и поныне. Поскольку имеются веские доказательства участия в сложении палеоазиатов и на-дене-язычных индейцев Америки общих этнических компонентов, можно предположить, что фратриальная организация племени была характерна и для северовосточных палеоазиатов. Это находит подтверждение при обращении к фольклору якутских хоролоров. Почитание одной их частью в качестве своего тотемического предка Ворона, а другой – Орла следует рассматривать как отголосок былого фратриального деления хоролорского этноса и в целом всех палеоазиатов, т.е. ко времени прибытия на среднюю Лену хороло-ры представляли собой племенную общность, состоявшую из фратрий Ворона и Орла. Доминирование у них «вороньей» фратрии, как у американских индейцев, объясняется исторически сложившейся асимметрией в пользу Ворона. Последующее расселение хо-ролоров почти по всей Якутии привело к ослаблению и разрыву связей не только между фратриями, но и между отдельными подразделениями внутри каждой из них. Поэтому небольшие части прежде цельного этнического образования в местах своего нового проживания закрепились под общеплеменным именем хоро . В большинстве районов это с неизбежностью привело к утрате родовых названий. Исключение составили отдельные компактные группы хоролоров в Центральной Якутии (яркий пример – хоролоры Усть-Алдан-ского р-на), у которых сохранилось прежнее родовое и внутриродовое членение.

Палеоазиатское происхождение хоролоров (вместо заключения)

Поскольку хоролоры генетически связаны с палеоазиатами, можно было бы предположить, что они пришли в Якутию с северо-востока Азии. Однако практически во всех преданиях настойчиво проводится мысль о приходе хоролоров из теплой южной страны. По направлению их движения на север и последующего расселения в Якутии можно предположить, что на юге хоролоры жили в нижнем течении Амура. В преданиях говорится о прибытии Улуу Хоро на Лену из страны Хоро сирэ . Переправившись на юго-востоке и востоке Якутии через реки Алдан, Амга и Татта, он в местности Мюрю нынешнего Борогон-ского улуса хотел устроить ысыах по случаю новоселья, но был прогнан оттуда давним жителем этой местности Бэрт-Хара. Тогда Улуу Хоро перебрался на западный берег Лены (где сейчас г. Якутск). Там численность его потомков стала быстро расти. Позже хоролоры под натиском кангаласского вождя Тыгы-на ушли еще дальше на запад и основали свои наслеги в Верхневилюйском и Сунтарском улусах (АЯНЦ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 76. Л. 19–19 об.).

С хоролорскими преданиями хорошо увязывается существующая в научной литературе точка зрения, согласно которой в генезисе палеоазиатов важную роль сыграли западные (из континентальных районов Сибири) и южные (с нижнего Амура и Приморья) компоненты. Об участии последних свидетельствуют антропологические данные, изображения на петроглифах нижнего Амура ворона и сохранение этого мифологического персонажа в фольклорных традициях аборигенов [Мелетинский, 1979, с. 13, 194]. В состав южной палеоазиатской ветви, вероятно, входили хоролоры. В пользу данного предположения говорит тот факт, что южнее современного г. Хабаровска, в нижнем течении Уссури, имеются топонимы Хор, являющиеся, как мне кажется, маркером места обитания далеких предков хоролоров. О том же, возможно, свидетельствуют содержащиеся в ряде ранних китайских и корейских хроник («Вэй люэ», «Лян шу», «Лунь хэн», «Бэй ши» и др.) глухие сообщения о нахождении к северо-востоку от китайских владений «варварского государства», одно из названий которого было Кори [Джарылгасинова, 1972, с. 62, 89–96]. Может быть, это и есть та самая страна Хоро сирэ , где, по преданиям, до переселения на среднюю Лену жили хоролоры. Надо заметить, что в языке айнов, которые до окончательной локализации на Хоккайдо населяли Сахалин, Курилы, Приморье и юг Приамурья, имеется слово сири – «страна, земля» [Таксами, Косарев, 1990, с. 3, 239]. Не исключено, что от айнов это слово заимствовали хоролоры и занесли его на среднюю Лену, где оно прочно вошло в якутский язык.

В корееведении общепризнано мнение об участии в этногенезе корейцев северного палеоазиатского компонента [Джарылгасинова, 1972, с. 176]. Считается, что один из предков корейцев Тонмён, выйдя из местности, которая в ряде источников называется Кори, и достигнув области Пуё, стал родоначальником одноименного народа. Продолжатель его дела Чумон, покинув Пуё и уйдя в центральные районы Корейского полуострова, стал первопредком народа когурё, отпочковавшегося от пуё. Предполагается, что мифы об этих героях отражают два этапа этнической истории родственных народов пуё и когурё. В них запечатлено воспоминание о переселении их предков с севера на более южные территории [Там же, с. 92].

Исследователями предложено несколько дат миграции Чумона из Пуё на юг. Наиболее реальной представляется та, которая дана Н.Я. Бичуриным в его комментарии к «Бэй ши». Он пишет: «Чжумын (т.е. Чумон. - Б.З. ) основал царство Гаоли (Когу-рё. - Б.З. ) в половине третьего столетия по Р.Х.» [Бичурин, 1950, с. 50]. Согласно источникам, Чумон пришел в Когурё не один, а с двумя своими товарищами, которых звали Оин и Ови. Примечательно, что в «Вэй шу» при передаче их имен первый слог записан иероглифом о (кит. у ), имеющим значение «ворон» [Джарылгасинова, 1972, с. 96]. Вероятно, спутники Чумона, как и он сам и его единокровный предшественник Тонмён, являются олицетворением этнических подразделений палеоазиатов, почитавших ворона, которые пришли из Кори в Пуё и далее в Когурё. На это же указывает, надо полагать, и то, что в Когурё образ Ворона, главного божества палеоазиатов, не только не был забыт, но и получил дальнейшее развитие, приобретя важные дополнительные функции. У когурёсцев Солнце, чей культ был одним из важнейших, изображалось на гробницах в виде трехлапого ворона [Там же, 165]. С учетом всего приведенного материала можно предположить, что вошедшие в состав корейцев этнические группы палеоазиатов, родоначальниками которых были Тонмён и Чумон, являлись частями хоролор-ского этноса, жившего на нижнем Амуре, в области Кори. Отсюда логически вытекает другой важный вывод: если основные предки корейцев Тон-мён и Чумон по своей этнической принадлежности были палеоазиатами-хоролорами, то тогда название их древней родины Кори легло в о снову названия народа когурё (корё), объединившего в границах одноименного государства население Корейского полуострова. Что касается гипотез, согласно которым этноним когурё возник от древнекорейского слова куру – «город», нанайского голо – «владение», «страна», эвенкийского карко – «медведь» и т.д. [Там же, 60–62], то они неубедительны вследствие отсутствия внятной аргументации.

Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что в по следних веках до нашей эры предки хоро-лоров, называясь хоро , жили в Нижнем Приамурье. Вхождение некоторой их части в состав корейского народа говорит о том, что это был крупный палеоазиатский этнос со всеми сложившимися основными компонентами этнической культуры. Они говорили на палеоазиатском языке, который, как и современные чукотский, корякский и ительменский, был изолированным. В свете данного вывода абсолютно бесперспективными выглядят предпринимаемые время от времени попытки его отождествления на основе сохранившихся в записях отдельных слов и выражений с бурятским или монгольским языком. На мой взгляд, необходимо специальное, с применением новейших методик, исследование по выявлению элементов глубинного структурного тождества в языке хоролоров и северо-восточных палеоазиатов. Только такой подход может дать положительный результат.

То же самое следует сказать в отношении найденной Е.Д. Стреловым хоролорской одежды. Мне представляется, что обнаруженные в погребениях образцы являются элементами палеоазиатского костюма, использовавшегося хоролорами на нижнем Амуре до их переселения в Якутию. Данная одежда, которая по покрою может быть отнесена к типу распашной, наиболее близка эвенкийской. Это не удивительно, ибо, опираясь на стройную концепцию Ю.Б. Симчен-ко об этногенезе древних охотников на дикого оленя Северной Евразии, можно предположить, что в формировании предков палеоазиатов значительную роль сыграл древний тунгусский компонент [1976, с. 39], к тому же Приамурье издавна компактно заселено тунгусо-маньчжурскими народами, и хоролоры жили там в непосредственном соседстве с ними. Возможно, найденная в хоролорских могилах одежда была погребальной, которая в силу этого особого функционального назначения смогла так долго, до середины XVIII в., удержаться в этнической культуре хороло-ров. Первоначально она, может быть, использовалась как обычная. Но по прибытии хоролоров в Якутию весь комплекс их традиционного костюма вышел из по стоянного употребления вследствие неприспособленности к суровому климату, а отдельные его элементы составили разряд ритуально-погребальной одежды.

Разумеется, в Приамурье хоролоры имели во многом одинаковые с местным населением черты в быту и культуре. В частности, хоролоры также разводили и использовали в качестве тяглового и транспортного животного быка. Можно даже предположить, что это животное, как у многих восточно-азиатских народов, вошло в систему их религиозных обрядов, связанных, например, с культом природы. Поэтому неудивительно, что, по преданиям, предок хоролоров

Улуу Хоро прибыл в Якутию верхом на быке. Сакральное значение быка некоторое время сохранялось у хоролоров в Якутии, о чем свидетельствует его упоминание в преданиях вместе с Вороном. В одном предании говорится, что в Жабыльском наслеге Ме-гинского улуса обитал род хоринцев. В старину туда решил переселиться человек из западного Хоро Кан-галаса. Чтобы осмотреть угодья, он переплыл реку (Лену) верхом на белом быке и, обойдя восточную сторону реки, вернулся домой. В ту поездку, будучи в Таттинской земле, он сломал ногу и лежал, умирая от голода и холода. Тогда прилетевший Ворон спустил ему трутницу с огнивом, с помощью которых он развел ко стер и остался жив [АЯНЦ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 652. Л. 10].

Согласно распространенной точке зрения, прямые предки чукчей, коряков и ительменов, являвшиеся охотниками на диких оленей, появились в районе Южной Чукотки и северного побережья Охотского моря в середине I тыс. н.э. [Арутюнов, Сергеев, 1975, с. 195–196]. Там произошло окончательное формирование этнической общности северо-восточных палеоазиатов. Это нашло отражение в фольклоре: в нем появились мифологические анекдоты о Вороне-трикстере. Их нет у хоролоров, которые, видимо, несколько позже основной массы палеоазиатов, находившихся в Приморье, покинули нижний Амур и переселились на Лену. Данный вывод согласуется с результатами современных исследований мифологии палеоазиатов и североамериканских индейцев. На основании изучения разных сюжетных пластов в рассказах о Вороне специалистами установлено, что «вороний» эпос в самой своей ранней редакции представлял Ворона как тотемического первопредка и культурного героя. Что касается мифологического плута, то анекдоты о нем сформировались и вошли в состав «вороньего» эпоса позже [Мелетинский, 1979, с. 191–192]. Этим объясняется то, что у хоролоров, которые не были вовлечены в общий миграционный поток и не оказались на северо-востоке Азии, отсутствуют мифы о плутовских похождениях Ворона.

Для того чтобы хотя бы приблизительно определить время прибытия хоролоров на среднюю Лену, необходимо ориентироваться на якутские предания о начальном этапе заселения края. Почти все они называют первым поселенцем Омогоя. Считается, что исход тюркоязычных групп от Байкала вниз по Лене, где началось сложение якутского народа, состоялся в X–XI вв. под давлением монголов. Однако в последнее время выявлены новые данные, согласно которым появление первых монголов на западной стороне Байкала, где обитала основная масса праякут-ских родов, предположительно произошло в начале VIII в. [Зориктуев, 2005, с. 60–61]. Это означает, что в конце I тыс. н.э., когда ушедшие на среднюю Лену предки якутов осваивали новые места обитания, туда из страны Хоро сирэ, находившейся на нижнем Амуре, прибыли хоролоры и навсегда обосновались на земле Якутии.