Якутский сложносоставной лук из фондов Тойбохойского музея

Автор: Бравина Р.И., Дьяконов В.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья вводит в научный оборот уникальный сложносоставной лук центрально-азиатского типа, который хранится в Тойбохойском краеведческом музее Сунтарского улуса Якутии. В работе приводятся информация об истории обнаружения изделия, подробное описание всех его деталей и конструктивных особенностей. Отмечается, что данный рефлексирующий композитный лук по конструкции и технологии изготовления отличается от распространенных у якутов в XVII-XIX вв. сложных луков северного типа. Он проявляет сходство с луками центрально-азиатского типа. Его особенность - наличие восьми фронтальных роговых и костяных, а также четырех концевых накладок и четырех длинных костяных окантовок. Согласно фольклорным материалам и архивным документам XVII в., до прихода в Ленский край русских у якутов бытовали боевые костяные луки центрально-азиатского типа. В работе рассматривается археологическое свидетельство бытования таких луков в Якутии - срединная накладка сложносоставного лука с расширяющимися веслообразными концами из Сергеляхского погребения середины XV- начала XVI в. Публикуются результаты радиоуглеродного датирования, полученные по фрагменту роговой накладки тойбохойского лука в Центре изотопных исследований Университета Гронингена. Они подтверждают легендарную версию происхождения лука: тойбохойский лук принадлежал брату якутского «царя» Тыгына Дархана - Ала Кырсыну, жившему в начале XVII в. и ставшему основателем одного из родов вилюйских якутов. Сделан вывод о бытовании у якутов в позднем Средневековье наряду с луками северного типа рефлексирующих луков центрально-азиатского типа.

Якуты, луки центрально-азиатского типа, сложносоставные луки, костяные и роговые накладки луков, береста, тойбохой

Короткий адрес: https://sciup.org/145146019

IDR: 145146019 | УДК: 903.223 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.099-106

Текст научной статьи Якутский сложносоставной лук из фондов Тойбохойского музея

Лук был изобретен, по всей вероятности, не позднее чем в конце палеолита, об этом свидетельствуют найденные на территории современной Германии деревянные древки стрел и наконечники, относящиеся к началу IX тыс. до н.э. [McEwen, Miller, Bergman, 1991]. Это оружие использовалось во время охоты и войн. В конце эпохи неолита появились сложные по конструкции луки, элементы которых изготавливали из разных материалов. На протяжении почти 10 тыс. лет, до широкого распространения огнестрельного, лук оставался основным оружием дистанционного боя у многих народов мира. В эпоху Средневековья он превратился в подлинное произведение инженерного искусства. Его изготовление предполагало наличие у мастеров-лучников не только представлений о закономерностях полета стрелы, которые сегодня объясняются законами физики, математики, баллистики, а также о качествах тех или иных материалов, их соединения и сопротивления, но и определенных навыков. Технология изготовления луков развивалась на основе собственного опыта, а также благодаря инновациям, заимствованным у населения других территорий.

У якутов в XVII–XIX вв. были распространены сложные луки северного типа. Устройство этих луков и техно-

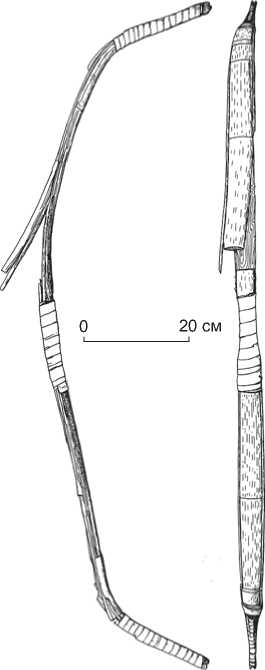

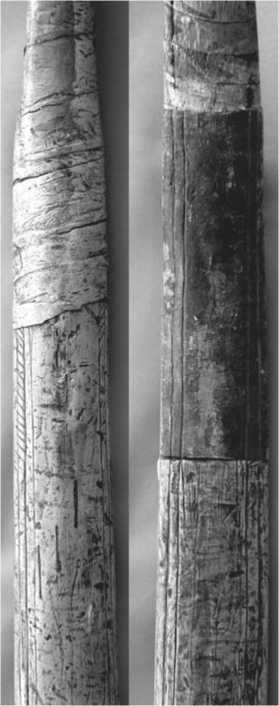

Рис. 1. Тойбохойский сложносоставной лук.

логия их изготовления описаны в работах Е.Д. Стрелова [1927], И.В. Константинова [1971], Ю.Б. Симченко [1976], Ф.Ф. Васильева [1995]. А.П. Окладников отмечал, что якутский сложносоставной лук «входит не в степную, а в другую группу луков, которую по ее территориальному распространению следовало бы назвать гиперборейской или северной» [1955, с. 285]. Фольклорные и эпические произведения, а также этнографические материалы свидетельствуют о бытовании у якутов и сложных композитных луков центральноазиатского типа – костяных луков ( муос ох саа, кураах саа ). От тунгусских луков они отличались по конструкции (подобную конструкцию имели луки хуннского и монгольского типа) и наличию концевых роговых вкладышей и срединной костяной накладки [Токарев, 1945, с. 82; Иванов, 1966, с. 70; Гоголев, 1990, с. 101– 102; Васильев, 1995, с. 64–65]. В данной статье в научный оборот вводится один из таких луков, находящийся в одном из музеев Якутии.

История обнаружения лука, его описание и методика исследования

В 2014 г. в Тойбохойском республиканском историкокраеведческом комплексе им. Г.Е. Бессонова (далее – Тойбохойский музей) авторами статьи был обнаружен уникальный композитный лук центрально-азиатского типа со срединной фронтальной, несколькими плечевыми роговыми, срединной и концевыми накладками, а также с окантовкой из кости по бокам (рис. 1). В музее он значится как «Старинный якутский лук (роговой)», его размеры 120,5 × 3,5 см, материал: дерево, кость, береста. Согласно документации, лук был получен от учащихся Кутанинской школы Сунтарско-го р-на Якутской АССР 25 января 1937 г.

Об истории обнаружения лука имеется информация краеведа Н.Н. Мартынова, который при посещении летом 1967 г. Тойбохойского музея познакомился с его директором Г.Е. Бессоновым. Тот рассказал, что лук принадлежал родоначальнику хочинских якутов Ала Кырсыну, передавался по наследству кровным родственникам, пока один из них не решил забрать его с собой после смерти в мир предков. Сооружение над могилой Ала Кырсына «до недавнего времени находилось на берегу острова озера Тойбохой и представляло собой шестиугольный сруб со стенами по 3 м каждая, высотой в двухэтажный дом. Над шестискатной крышей имелся небольшой купол-луковка, крытый медными листами, вырезанными из старых котлов. Подобные надмогильные сооружения были распространены у якутов в XIX – начале XX в. По рассказам старожилов, владелец лука перед смертью хотел разобрать лук на две части и начал снимать верхний слой бересты. Под берестой оказалась роговая накладка, и он не посмел переломить его. По- этому лук не поместили в гроб, а положили в подполье, где [его] и нашли школьники...»*.

Ала Кырсын – реальное историческое лицо, персонаж устных преданий и рассказов вилюйских якутов; его сын Бюлюсют Кырсынов в числе прочих упоминается в русских письменных источниках XVII в. в связи с делом Балтуги Тимиреева – руководителя восстания якутов против ясачных сборщиков в 1675–1676 гг. [Петров, 2017, с. 99]. Ала Кырсын был сыном туматки Джаардаах (в других версиях Джаархан) – прародительницы вилюйских якутов – и кангаласского тойона Мунняна – отца якутского «царя» Тыгына (в других вариантах самого Тыгына) [Ксенофонтов, 1977, с. 206; 1992, с. 67–68].

Как же лук оказался в Кутанинской школе? В 1936 г. в с. Кутана появился музей краеведения. Инициатором его создания был учитель и краевед Н.И. Иванов, с группой школьников он много ездил по району в поисках экспонатов. Н.И. Иванов дружил с Г.Е. Бессоновым и, вполне вероятно, в день открытия Тойбохойского музея преподнес ему в качестве подарка лук, найденный на территории наслега.

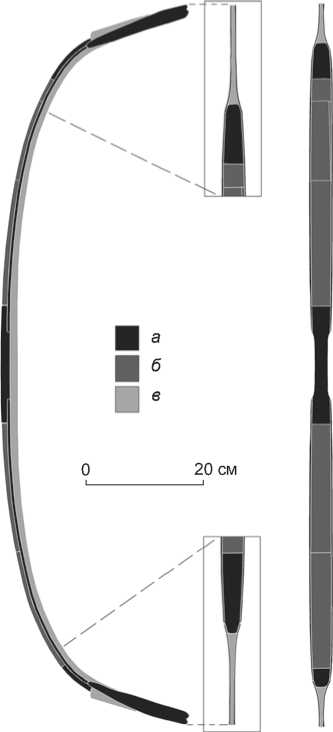

Тойбохойский рефлексирующий композитный лук по форме близок к лукам центрально-азиатского типа. Его спецификой является наличие на боковых краях окантовки в виде четырех длинных костяных накладок, восьми фронтальных роговых и ко стяных, а также четырех концевых костяных накладок с вырезом под тетиву (рис. 2). Концы рогов и участок в районе рукояти обмотаны берестой, а внешняя поверхность плеч кибити обклеена берестой.

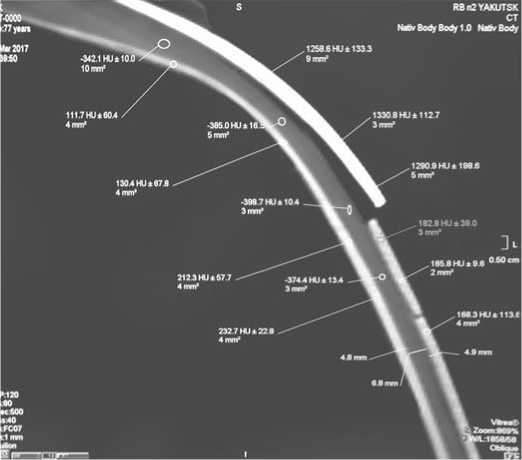

С целью уточнения формы и длины накладок, а также выявления повреждений и других особенностей деталей** были сделаны рентгеновские и томографические снимки лука в разных позициях. Проведены исследования, связанные с определением материалов и времени изготовления (радиоуглеродное датирование) лука.

Лук не имел тетивы и находился в расслабленном состоянии, при этом его рога были направлены вперед (в сторону от стрелка), как и у других рефлексирующих луков подобного типа с обратным изгибом киби-ти в ненатянутом положении [Ермолов, 1987, с. 151]. Такие луки еще называют обратновыгнутыми или ре-курведами (англ. recurved) [Апресов, 2008]. На одном плече лука «костяной» слой был поврежден, возможно специально; в месте разрушения отсутствовала часть боковой окантовки, роговые и костяные накладки и окантовка частично отклеились от деревянной осно-

Рис. 2. Схема устройства лука. а – кость; б – рог; в – дерево.

вы, а плечи лука приобрели асимметричные очертания. На другом плече около рога также имелось повреждение, из-за которого костяная накладка отклеилась от деревянной основы, а костяная окантовка разломилась.

Расстояние между концами лука от края до края 121 см, однако если отклеившиеся части прижать друг к другу и к основе, то оно будет составлять ок. 126 см. Длина кибити лука с внешней стороны 151 см, с внутренней (обращенной к стрелку) – 146 см. Точная его длина (при сохранении тетивы) неизвестна. Ширина плеч лука (позиция измерения – лук в «боевом положении») 3,5–3,6 см, толщина (позиция измерения – лук лежит «на боку») – 1,6–1,7, ширина рукояти 1,9–2,0, толщина – 2,9, ширина основания рогов 2,9, толщина – 1,9–2,1, ширина торцов рогов 1,0–1,2, толщина – 1,9–2,0 см. К рогам лука с внутренней стороны приклеены узкие деревянные планки удлиненнотреугольной формы, длина которых 9,2 и 7,2 см, ширина 1,0 и 0,8 см соответственно. Эти планки образуют своеобразные ступеньки, которые служили, вероятно, подставками для узлов тетивы. В этом месте толщина рогов с обеих сторон равняется 2,6 см.

Кибить лука сделана из двух пород дерева – скорее всего, лиственницы и березы. Толщина каждого слоя дерева около срединной накладки, где хорошо видны оба слоя, 0,8–0,9 см. На томограмме четко определяются два слоя – более темный и более светлый – разной плотности (рис. 3). Березовая планка короче лиственничной, ближе к рогам она истончается. В верхней части лука эта планка отстоит от края рогов на 8,3 см, в нижней – на 10 см. Судя по томограмме, березовая и лиственничная планки цельные, они скреплены не только клеем, но и деревянным чопиком-шкантом, закрепленным в лиственничной планке.

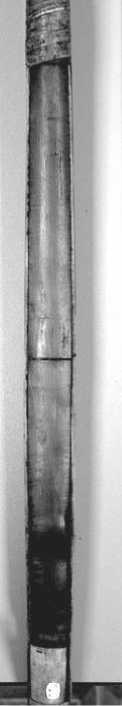

Рога лука прямые и жесткие, на каждом – по две костяные концевые накладки с вырезом под тетиву на торцах, приклеенные с двух сторон на лиственничную основу лука, концы которой расположены, подобно пропеллеру, перпендикулярно к плоскости плеча. Длина накладок нижнего рога разновеликая – 14,9 и 15,2 см, ширина – 0,6–1,6 см; длина накладок верхнего рога одинаковая – 15,3 см, ширина 0,8–1,7 см. На снимке видно, что верхняя левая накладка разломана примерно посередине на два фрагмента длиной 6,9 и 8,5 см, в центре на ее внешнем крае имеется выемка длиной приблизительно 3 см, глубиной до 0,4 см (рис. 4). Толщина накладок на торцах в местах выреза под тетиву составляет ок. 0,3 см. Эти накладки по форме идентичны концевым вкладышам якутских луков северного типа, обнаруженных на памятниках кулун-атахской культуры XIV–XVI вв. и якутской культуры XVII–XIX вв. [Гоголев, 1990, с. 135, 141, 142, табл. X, 10; XVI, 7; XX, 10]. На той-бохойском луке костяные концевые накладки были обмотаны сначала сухожилиями, а затем аккуратно по спирали – берестяной лентой. На верхнем роге длина участка с обмоткой берестяной лентой 20,5 см, на нижнем – 17,5 см. Берестяная обмотка имеется и на рукояти лука. Она должна закрывать места соединения срединной и плечевых накладок. Ввиду того, что одно плечо лука расщеплено, обмотка сохранилась, очевидно, не целиком. Длина ее сохранившейся части 16,3 см.

С внутренней стороны лук был полностью и плотно обклеен фронтальными роговыми и костяными накладками, разными по форме и размерам. Всего имеются восемь фронтальных накладок, причем одна из них состоит из двух частей (см. рис. 2). Костяные негнущиеся накладки-пластины зафиксированы на рукояти и рогах лука, а гнущиеся роговые – на плечах.

На обоих рогах лука на изгибах в месте ближе к ки-бити приклеены изогнутые в профиль подпрямоугольные костяные пластины. Верхняя длиннее нижней, клиновидно сужается в профиль и анфас. Ее длина по прямой от края до края 17,5 см, по дуге – 18,5 см. Ширина накладки у основания 2,3 см, в середине у начала сужения – 2,1, на узком конце – 0,4, толщина 0,1–0,5 см. Нижняя такая накладка более короткая, без клиновидного сужения в профиле. Ее длина от края до края 9,6 см, по дуге – 9,8, ширина 1,8–2,5, толщина 0,4–0,6 см.

Срединная фронтальная накладка, полуовальная в сечении, имеет веслообразно расширяющиеся концы (рис. 5). Изготовлена из кости. Длина накладки 17,3 см, ширина в середине 1,7, на концах – 2,3 см. Сужение в средней части начинается на расстоянии 3,3 см от концов накладки с обеих сторон. Толщина в средней части 1 см, на концах – 0,7 см.

Рис. 3. Томограмма фрагмента лука.

Рис. 4. Рентгенограмма рогов лука.

Все плечевые накладки изготовлены из коровьего рога (рис. 6). В луках такого типа они обеспечивали упругость при сжатии. На одном плече наклеены три накладки (одна составная), на другом – две длинные. Длина самой короткой, расположенной ближе к рогу, 4,1 см, ширина 2,6–2,8 см. Длина накладки, которая находится посередине плеча, 16,1 см, ширина 2,8–2,9 см. Она состоит из двух плотно подогнанных друг к другу деталей. Одна из них узкая, шириной 0,05–0,4 см, является дополнением к основной части шириной 2,4–2,85 см. Длина третьей плечевой накладки, зафиксированной на участке ближе к рукоятке лука, 20,8 см, ширина 2,2–2,9 см. В ходе исследований от нее был отпилен небольшой фрагмент длиной 1,2 см для радиоуглеродного датирования.

Длина первой накладки другого плеча, расположенной ближе к рукояти, 21,5 см, ширина 2,5–2,9 см; длина второй накладки, расположенной ближе к рогу лука, 18,5 см, ширина 1,6 (2,4)–2,9 см. Один край этой накладки деформирован и имеет изъян – отсутству- ет один угол. Судя по томограмме, роговые накладки плеч лука были толщиной 0,3–0,7 см, D-образные в поперечном сечении.

Накладки приклеены к деревянной основе густым волокнистым клеем; его следы хорошо видны в месте, где изогнутая пластина частично отклеилась от киби-ти (рис. 7). Волокна клея темно-серого, почти черного цвета. Согласно опубликованным данным, клей изготавливали из плавательных пузырей осетров или других рыб (см., напр.: [Васильев, 1995, с. 69]), но технология его изготовления доподлинно неизвестна.

Внешняя поверхность кибити лука полностью обклеена листами бересты с продольным резным орнаментом в виде двух параллельных линий (рис. 8). В месте ближе к рукоятке линии соединены 4 черточками, расположенными по диагонали, и 15 – на обоих краях кибити; на другом плече лука имеются еще две линии (береста в этом месте фрагментирована). В верхней части кибити на участке ближе к рогу наклеен лист красноватой бересты длиной 10,9 см, даль-

0 5 cм

Рис. 5. Рентгенограмма срединной фронтальной накладки.

0 5 cм

Рис. 6. Плечевые роговые накладки.

0 3 cм

Рис. 7. Следы клеящего вещества в месте отслоения костяной накладки от деревянной основы лука.

0 3 cм

Рис. 8. Берестяная обклейка лука.

ше в сторону рукояти – лист белой желтоватой бересты длиной 35, на участке от рукояти к нижнему рогу – лист желтоватой бересты длиной 31,1, непосредственно у рога – лист бересты, окрашенный в охристый красноватый цвет, длиной 11,6 см.

На боковую поверхность лука в зоне от сужающейся части срединной веслообразной накладки до рогов впритык к концевым боковым накладкам с обеих сторон были наклеены тщательно отшлифованные боковые окантовки из длинных ко стей шириной ок. 0,4–0,7 см. Они выполняли, скорее всего, декоративную функцию. На участке сочленения роговых накладок окантовки в разных местах имеются трещины и разломы, один фрагмент отсутствует. Длина окантовок нижнего плеча составляла 51,2 и 51,4 см, целой окантовки верхнего плеча – 53,7 см. Полные аналоги таких луков с боковыми костяными окантовками нам неизвестны.

Обсуждение результатов

Якутские сложносоставные луки северного типа, судя по музейным экземплярам и материалам археологических раскопок, изготавливали чаще всего из дерева. Из кости или рога иногда делали только концевые вкладыши с вырезкой под тетиву не сбоку, а на прямо срезанном конце пластинки. Такие вкладыши вставляли в расщеп рогов лука и туго обматывали сухожилиями и берестой [Окладников, 1955, с. 285; Константинов, 1971, с. 112; Гоголев, 1990, с. 101, 135, 141, 142, 155, табл. X, 10 ; XVI, 7 ; XVII, 10 ; XXX, 3 ; Васильев, 1995, с. 63, 67, табл. 2, 6 ]. Детали плотно проклеивали рыбьим клеем, дополнительно обматывали сухожилиями, а затем берестой, которая предохраняла лук от влаги и других внешних воздействий. У якутских сложносоставных луков внутренняя (ориентированная к стрелку) планка, как правило, сделана из лиственницы, а внешняя – из березы. Считается, что лиственница имеет наибольший коэффициент сопротивления на сжатие, а береза – на растяжение и разрыв. Внутренняя (лиственничная) часть состояла из нескольких составных планок. В некоторых случаях наружную (березовую) часть делали тоже составной с целью увеличения предела упругости лука [Стрелов, 1927, с. 66–67]. Лиственничные планки изготавливали только из крени (сердцевины) дерева соответствующего возраста, которое росло на определенной стороне леса [Васильев, 1995, с. 63].

Из фольклорных материалов известно, что до прихода русских в XVII в. у якутов были боевые т.н. якутские луки, снабженные для большей упругости дополнительными костяными накладками. В якутском эпосе олонхо описывается «костяной грохочущий лук» [Там же, с. 64–65]. Упоминания о костяных луках у якутов имеются и в источниках XVII в. (см., напр.: [Иванов, 1966, с. 70]). В документе, датированном 1672–1673 гг., говорится о «якутском стрельнем луке», который отличался от тунгусского (см.: [Токарев, 1945, с. 82]).

По рассказам северных якутов, в древности использовался сложносоставной лук, существовали разные приемы стрельбы из него. С появлением в крае русских изготовление предметов вооружения, в т.ч. костяных луков, прекратилось, а со временем технология их создания была забыта (РФ ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 12. Ед. хр. 41. Л. 226).

Отказаться от изготовления луков центральноазиатского типа якутов заставил, вероятно, суровый климат. При 40–50-градусном морозе, по-видимому, снижалась эластичность сухожилий и рога, лук становился слишком тугим (может быть, отчасти поэтому якуты ходили войной только осенью). Предки якутов, пришедшие в Ленский край, были вынуждены перенять у местных племен конструкцию лука. Имеются данные о параллельном использовании луков обоих типов в позднем Средневековье одной группой населения среднего Енисея [Скобелев, Митько, 2001].

В 1939 г. этнограф А.А. Саввин со слов верхоянских долгожителей записал, что в старину к спинке лука дополнительно приклеивали роговую пластину (РФ ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 12. Ед. хр. 3. Л. 36). Среди его полевых материалов 1940 г. имеются зарисовки луков, похожих по характеру изгиба кибити на центрально-азиатские луки. Один из луков принадлежал прадеду жителя Абыйского р-на И.Н. Никулина. Его предок Хоболоох в эпоху кыргыс (легендарное время войн и междоусобиц между якутскими племенами в XIV–XVI вв . ) пришел в верховья р. Яны из Центральной Якутии. Легенда гласит, что он был воином и носил панцирь куйах , который по дороге утопил в таежном озере. По описанию А.А. Саввина, на плечиках лука в месте соприкосновения тетивы с древесиной были приклеены лоскутки плотной коровьей шкуры толщиной в один палец и шириной в два пальца ( дапсы ) для смягчения силы удара тетивы на кибить после выстрела. Тетива была сделана из лошадиной шкуры, которую не замачивали, а смазывали теплой кровью, затем скручивали и сушили. Снаружи лук обматывали сухожилиями позвоночника лошади (считается, что на морозе они не сильно дубеют). Затем для защиты от сырости его обклеивали слоем бересты. Клей варили из плавательного пузыря осетра. Такой лук отличался большой ударной силой. Старший брат отца И.Н. Никулина стрелой, выпущенной из этого лука, раздробил бедренную кость лося (Там же. Ед. хр. 41. Л. 223–224).

Доказательства бытования таких луков в Якутии удалось получить в 2013 г., когда было открыто Сер-геляхское погребение воина середины XV – начала XVI в., содержавшее помимо предметов конской амуниции пальмы и стрел с железными наконечниками, четыре костяные накладки сложносоставного лука центрально-азиатского типа [Бравина и др., 2016]. Срединная накладка с расширяющимися веслообразными концами у них составная. На внутренней поверхности накладок сделаны продольные надрезы для более прочного склеивания с деревянной основой кибити. Внешняя поверхность отшлифована довольно грубым абразивом, оставившим косые штрихи-царапины. Общая длина обеих накладок 23,2 см, длина большей равнялась 17,2, меньшей – 6 см. Ширина посередине 2 см, на концах – 3,5 см. Толщина в средней части 0,7 см.

Одна плечевая костяная накладка подпрямоугольной формы (слегка расширялась к концам), в сечении слегка изогнутая. На ее внешней поверхности прослежены косые штрихи-царапины. Внутреннюю поверхность полностью покрывают продольные бороздки, обеспечивающие надежное склеивание с деревянной основой кибити. Длина накладки 7,8 см, ширина 3,4–3,7 см [Там же]. Другая плечевая костяная накладка (?) сделана из ребра крупного млекопитающего. По сути это фрагмент ребра с обломами в двух местах. Края не обработаны, неровные по очертаниям. Длина накладки 7,8 см, ширина 3,4 см [Там же]. Этот предмет, возможно, не являлся деталью лука, но он находился рядом с двумя другими накладками и по размеру был такой же, как плечевая накладка, описанная выше.

Находки из Сергеляхского погребения – это впервые выявленные археологические свидетельства существования у якутов наряду с луками северного типа сложносоставных луков центрально-азиатского типа. Сложносоставные луки с накладками, подобными сер-геляхским, были распространены у кочевников Центральной Азии и Сибири с поздней древности – раннего Средневековья [Худяков, 1991, с. 25–27, 51, 99–104; 1997, с. 28–29, 60–64, 79–80, 121–123; Кляшторный, Савинов, 2005, с. 187; и др.]. Они использовались носителями усть-талькинской культуры Южного Приангарья и верхней Лены в XII–XIV вв., с которыми связывают этногенез якутов [Николаев, 2004, с. 82, 160].

Об эффективности, боевых каче ствах тойбохой-ских луков судить трудно, но имеются данные о генетически связанных с ними монгольских луках, сходных по конструкции. Сила натяжения монгольских луков составляла от 46 до 75 кг, что превышало мощность английских, венгерских и китайских луков – 32–46 кг. Монгольский лук обладал большой мощью, которую можно было увеличивать за счет дополнительных костяных накладок на плечи лука. Кроме того, монголь-

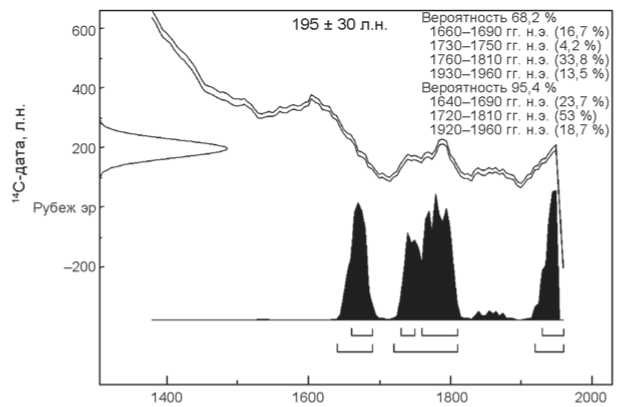

Калиброванная дата, г. н.э.

Рис. 9. Результаты радиоуглеродного датирования.

ский лук отличался большей гибкостью, его тетива оттягивалась на большее расстояние, поэтому оказывала на стрелу более длительное воздействие и сообщала ей больший импульс [Нефедов, 2010, с. 141–142]. Рефлексирующие луки имели преднатяжение даже при ненатянутой тетиве, поэтому сопротивлялись натяжению с первых же миллиметров, формируя высокую и сравнительно пологую (с ровным усилием) динамическую кривую. Это качество вкупе с упругостью роговых накладок обеспечивало высокую точность стрельбы и дальность поражения [Апресов, 2008].

В Центре изотопных исследований Университета Гронингена (Нидерланды) по фрагменту роговой накладки тойбохойского лука AMS-методом была получена радиоуглеродная дата 195 ± 30 л.н. (GrA-60340). Калибровка даты для ±2σ (при вероятности 95,4 %)* относит ее к 1640–1960 гг.; на графике (рис. 9) внутри этого отрезка выделены три пика: 1640–1690 гг. (23,7 %), 1720–1810 гг. (53 %), 1920–1960 гг. (18,7 %). С учетом того, что лук от первого владельца перешел к его наследникам (передавался из поколения в поколение), наиболее вероятным временем изготовления можно считать 1640–1690 гг. Два других пика, по-видимому, соответствуют более поздним загрязнениям образца посторонней органикой. Таким образом, калибровка радиоуглеродной даты показывает, что лук был изготовлен, скорее всего, в середине XVII в. В принципе это подтверждает легенду о том, что он принадлежал Ала Кырсыну, который жил во времена Тыгына и являлся его братом.

Заключение

В период становления якутского этноса в позднем Средневековье в Центральной Якутии на основе культур различных пришлых и местных этнических групп происходило формирование его традиционной материальной и духовной культуры. Наличие этнокультурных связей предков якутов с тюрко-монгольским миром Великой степи подтверждается как фольклорными данными, так и результатами археологических, антропологических, этнологических и лингвистических исследований. В процессе адаптации к суровым климатическим условиям Ленского края пришлые племена смогли сохранить ядро своей скотоводческой культуры и распространить далеко на север тюркскую культуру своих южных предков. Якуты переняли у автохтонных племен многие элементы материальной культуры. В их числе – орудия охоты и такие предметы вооружения, как луки северного типа, доказавшие свою эффективность в условиях Арктики и Субарктики и использовавшиеся населением Севера на протяжении столетий [Симченко, 1976]. Однако у якутов в позднем Средневековье бытовало и другое оружие, доставшееся им от степных предков. Сложносоставные луки из Тойбохойского музея и Сергеляхского погребения свидетельствуют о существовании у якутов композитных рефлексирующих луков центрально-азиатского типа в течение длительного времени наряду с массово применявшимися луками северного типа.

Список литературы Якутский сложносоставной лук из фондов Тойбохойского музея

- Апресов С. Наука луковая: Анатомия классического деревянного лука. – Текст: электронный // Популярная механика : [сайт]. – URL: http://www.popmech.ru/technologies/7758-nauka-lukovaya-anatomiya-klassicheskogo-derevyannogo-luka (дата обращения: 24.02.2020).

- Бравина Р.И., Дьяконов В.М., Николаев Е.Н., Петров Д.М., Сыроватский В.В., Багашёв А.Н., Ражев Д.И., Пошехонова О.Е., Слепченко С.М., Алексеева Е.А., Зубова А.В., Кузьмин Я.В. Комплексное исследование раннеякутского Сергеляхского погребения середины XV – началаXVI в. // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 4 (35). – С. 90–109.

- Васи льев Ф.Ф. Военное дело якутов. – Якутск: Бичик, 1995. – 224 с.

- Гоголев А.И. Археологические памятники Якутии позднего средневековья (XIV–XVIII вв.). – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1990. – 192 с.

- Ермолов Л.В. Сложносоставной монгольский лук // Корейские и монгольские коллекции в собраниях МАЭ. – Л.: Наука, 1987. – С. 149–155. – (Сб. МАЭ; т. 41).

- Иванов В.Н. Кузнечное дело у якутов XVII в. // Якутский архив. – 1966. – Вып. 3. – С. 64–76.

- Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. – СПб.: Филол. фак. СПб. гос. ун-та, 2005. – 346 с. – (Исторические исследования).

- Константинов И.В. Материальная культура якутов XVIII века (по материалам погребений). – Якутск: Якуткнигоиздат, 1971. – 212 с.

- Ксенофонтов Г.В. Эллэйада. Материалы по мифологии и легендарной истории якутов. – М.: Наука, 1977. – 248 с.

- Ксенофонтов Г.В. Ураангхай-сахалар. Очерки по древней истории якутов. – Якутск: Нац. изд-во Республики Саха (Якутия), 1992. – Т. 1, кн. 2. – 320 с.

- Нефедов С.А. История России. Факторный анализ: в 2 т. – М.: Территория будущего, 2010. – Т. 1: С древнейших времен до Великой Смуты. – 376 с. – (Университетская библиотека Александра Погорельского).

- Николаев В.С. Погребальные комплексы кочевников юга Средней Сибири в XII–XIV вв.: усть-талькинская культура. – Владивосток; Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2004. – 306 с.

- Окладников А.П. История Якутской АССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – Т. 1. – 430 с.

- Петров Д.М. Освоение бассейна реки Вилюй якутскими родами в XVI–XVIII вв. // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2017. – № 414. – С. 98–102.

- Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии: этнографическая реконструкция. – М.: Наука, 1976. – 312 с.

- Скобелев С.Г., Митько О.А. Луки лесного населения среднего Енисея в позднем средневековье // Вопросы военного дела и демографии Сибири в эпоху средневековья. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2001. – С. 96–102.

- Стрелов Е.Д. Лук, стрелы и копье древнего якута (Материалы по археологии якутов) // Сб. тр. исслед. об-ва «Саха Кэскилэ». – Якутск: [Б.и.], 1927. – Вып. 1. – С. 58–74.

- Токарев С.А. Общественный строй якутов XVII–XVIII вв. – Якутск: Кн. изд-во, 1945. – 414 с.

- Худяков Ю.С. Вооружение центральноазиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. – Новосибирск: Наука, 1991. – 190 с.

- Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого средневековья. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. – 160 с.

- McEwen E., Miller R.L., Bergman C.A. Early Bow Design and Construction // Scientifi c American. – 1991. – Vol. 264. – P. 76–82.