Являются ли кимберлиты магматическими породами?

Автор: Голубева И.И., Махлаев Л.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 12 (156), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128943

IDR: 149128943

Текст статьи Являются ли кимберлиты магматическими породами?

До последнего времени почти каждый геолог, включая и авторов этой статьи, ответил бы на вопрос, вынесенный в качестве ее заглавия, положительно. Можно было бы, разве что, услышать вдобавок недоуменно-ироничное замечание: «А как же иначе?». Да и сейчас для абсолютного большинства геологов (почти для любого из нас), независимо от принадлежности к той или иной научной школе, сама постановка подобного вопроса представляется нелепой и почти кощунственной. Что кимберлит — порода магматическая, известно всем буквально со школьной скамьи.

Термину «кимберлит» уже более ста лет. Согласно петрографическому словарю С. И. Томкеева, он был предложен в 1887 г. английским геологом Льюисом для обозначения специфических южноафриканских пород, сопоставлявшихся с перидотитами или пикритами повышенной щелочности, чем изначально предопределялась их принадлежность к магматическим образования [6].

На протяжении почти всего ХХ в. кимберлиты были единственным коренным источником ценнейшего минерала — алмаза, что привлекало (и привлекает) к ним повышенное внимание геологов. В процессе разведки и разработки кимберлитовых алмазных месторождений, которых известно в мире более сотни, был накоплен и обработан громадный фактический материал, отображающий морфологию кимберлитовых тел, детали их строения и особенности их минерального и химического состава. Едва ли найдется какое-либо другое сообщество горных пород, которое было бы столь детально и всесторонне охарактеризовано в геологической литературе. Тем не менее основные положения понятия «кимберлит» оставались практически неизменными на всем протяжении вековой истории его при- менения. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть учебники петрографии от седой классики (книги Розенбуша, Джохансена, Левинсона-Лессинга) до самых современных изданий, отечественных и зарубежных. Различия встречаются лишь в деталях. Согласно всем этим источникам, как и по данным многочисленных профессиональных словарей и справочников, кимберлит — это горная порода, принадлежащая к сообществу гипербази-тов повышенной щелочности (щелочным пикритам или щелочным перидотитам), либо к семейству щелочных базальтоидов. В любом из известных определений магматическая природа кимберлитов не ставилась (и не ставится) под сомнение.

Тем не менее с появления этого термина ситуация с его использованием не была, в действительности, столь однозначной. Уже в том самом 1887 г., когда термин «кимберлит» впервые был использован для обозначения африканских алмазоносных пород, один из их исследователей (Бонней) утверждал, что это не магматические образования, а смешанные обломочные породы не установленного генезиса. Так указано в отечественном «Петрографическом словаре» 1963 г., в более поздних изданиях ссылка на мнение Боннея отсутствует. Единичные сомнения в отнесении этих пород к магматитам время от времени высказывались и позже. Обращение к современным публикациям показывает, что в последние 10—15 лет появились новые свидетельства их справедливости. Разделяют эти сомнения весьма немногие — около десятка российских геологов и примерно столько же зарубежных специалистов. Тем не менее аргументы этих оппонентов традиционным воззрениям представляются серьезными и заслуживающими внимания. Во всяком случае поставленный нами вопрос отнюдь не является надуманным. Для того чтобы корректно ответить на него, нужно, прежде всего, четко определиться с тем, какие породы следует считать магматическими.

Магматическими породами, в строгом смысле этого термина, называют продукты отвердевания (кристаллизации или остекловывания) природных расплавов — магм. Такой способ формирования проявляется в особенностях их состава, строения и облика, а также в их соотношениях со смежными образованиями иного генезиса. Соответственно структура этих пород отражает степень и уровень кристаллизации исходного расплава, а зачастую и последовательность (стадийность) этого процесса, варьируя от стекловатой до полнокристаллической, включая такие ее виды, как микролитовую, порфировую и т. д. В зависимости от уровня глубинности, на котором происходило отвердевание расплава, магматиты могут быть представлены плутоническими, гипабиссальными и вулканическими (излившимися) фациями, причем для каждой группы (и даже вида) глубинных пород известны соответствующие аналоги среди пород эффузивных. Поскольку магма, представляющая собой глубинный расплав, всегда имеет более высокую температуру, чем залегающие выше твердые породы, в которые она тем или иным способом проникает, она всегда оказывает на них тепловое воздействие, проявляющееся в так назы-вaемом термальном метаморфизме (преобразовании). Наконец, поскольку магма является рaсплaвом, то есть жидкостью, ее перемещение внутри литосферы и на ее поверхности (в случае излияния) происходит в форме жидкостного течения, что приводит к развитию в магматических породах (особенно — в излившихся и гипабиссальных) специфичных текстур, определяемых как текстуры течения . При этом, поскольку магма обладает достаточно высокой вязкостью (не меньшей, во

* Haписно на основе доклада, озвученного на семинаре «Типоморфизм алмазов уральского, бразильского, эбеляхского типов» АК «АЛРОСА», якутское научно-исследовательское геолого-разведочное предприятие ЦНИГРИ, г. Мирный, Республика Саха (Якутия), 3—6 сентября 2007 г.

всяком случае, чем вязкость воды), скорость ее течения относительно невелика. Она измеряется сантиметрами, либо (при особо благоприятных обстоятельствах) метрами в секунду.

Давно известно, однако, что кимберлиты не обладают таким набором особенностей, то есть не отвечают критериям истинных магматитов. Начнем с формы сложенных ими тел. Как известно, кимберлиты бывают представлены секущими трещинными телами (дайками), согласными межпластовыми интрузиями (силлами), но наиболее характерны для них вертикальные стволовые тела — диатремы. Первоначально такие образования трактовались как «одноразовые» взрывные вулканы, что отражено в укоренившемся понятии «трубка взрыва». Многие и сейчас считают эти понятия синонимами. Однако уже более 60 лет назад Г. Клоос показал, что диатрема — это не взрывной канал, а специфическая трубообразная интрузия, сформированная внедрением туфоподобного материала [15]. Представления о диатремах как интрузивных телах были подтверждены затем многими отечественными и зарубежными авторитетами — П. Е. Оффманом, А. М. Портновым, Р. М. Слободским, В. И. Милашевым, Дж. Доусоном, Р. Митчеллом и десятками других. К изучению проблемы подключились специалисты по теории взрывов, доказавшие на основе положений газовой динамики, что взрывы не могут приводить к формированию протяженных трубообразных каналов [4]. Если взрыв происходит на малой глубине, обеспечивающей выброс материала на поверхность, то формируется взрывная воронка, диаметр которой минимум в два раза превышает глубину. Если взрыв происходит на такой глубине, что выброс его продуктов исключается, то формируется сферическая взрывная (или камуфлетная) камера. При этом никогда не формируется ничего подобного трубообразному каналу, связывающему взрывную камеру с земной поверхностью.

Соответственно выражение «трубка взрыва» имеет не большее отношение к взрывам, чем термин «выветривание» к работе ветра, а потому является нежелательным. Что же касается слова «трубка», то его применение вполне уместно, поскольку оно говорит о форме тел, но не навязывает читателю спорных генетических представлений.

Описав интрузивные туфоподобные кластиты, Г. Клоос первым назвал их туффизитами для отличия в классификационных схемах от собственно туфов, однако он не охарактеризовал механизм перевода твердого кластитового материал в мобильное состояние, без чего формирование туфовых интрузий невозможно. Это было сделано известным английским петрографом Д. Рейнольдс, которая ввела в геологию термин флюидизация [16], заимствованный ею из английской технической литературы, где этим словом обозначают совокупность явлений, происходящих при продувании газа через диспергированный (измельченный) твердый материал , частицы которого переходят во взвешенное состояние. Образующаяся при этом твердо-газовая суспензия обретает способность течь подобно жидкости , подчиняясь основным законам гидродинамики, включая принцип сообщающихся сосудов, закон Архимеда и другие правила. В русской технической литературе такой процесс называют псевдоожижением . Именно так и переводится на русский язык слово fluidization в современных физических и технических англо-русских словарях. Идентично его толкование в известных переводных геологических словарях [6, 10, 11], определяющих флюидизацию как процесс смешения газа с диспергированным твердым материалом с образованием взвесей, которые текут подобно жидкости. К сожалению, толкования этого термина в отечественных петрографических словарях и справочниках нет, и большинство наших исследователей произвольно вкладывают в понятие «флюидизациия» свое собственное восприятие, которое, как правило, не имеет ничего общего с содержанием этого термина в исходных работах Д. Рейнольдс и в современных зарубежных публикациях. Исходя из сложившейся ситуации, в отечественных работах уместнее было бы применять (во избежание путаницы) вместо мало нам понятного слова флюидизация термин псевдоожижение .

Течение псевдоожиженных (флюидизированных) туффизитовых масс, принципиально отлично от течения магмы. Текучесть такого материала обусловлена тем, что насыщающий его сжатый газ раздвигает твердые частицы (минеральные зерна, их осколки, обломки горных пород), как и капельки вязкого расплава (магмы), переводя их во взвешенное состояние. В резуль- тате течет не относительно гомогенная жидкость (магматический расплав), а гетерогенная твердо-газовая суспензия либо вязко-капельная расплавно-газо-вая эмульсия. С потерей газа такое «псевдотечение» становится невозможным, и интрузивный процесс прекращается. Поэтому диатремы, будучи интрузиями псевдоожиженного (флюидизированного) кластического материала, обычно не достигают земной поверхности: значительная часть газа уходит из интрудирующей массы, как только последняя достигает рыхлого осадочного чехла, либо проникает в зоны тектонической декомпрессии, обусловленной растяжением.

Источники газов, вызывающих псевдоожижение (флюидизацию), могут быть различными. Полагают, что в большинстве случаев эти газы имеют магматогенную природу. Известно, что глубинные магмы, выплавленные при высоком давлении, насыщены летучими компонентами. По мере продвижения к земной поверхности такие «сатурированные» расплавы перемещаются в зоны более низких давлений. В результате начинается дегазация, подобно тому, как это происходит с газонасыщенными напитками при откупоривании сосуда. Магма вспенивается, резко увеличиваясь в объеме. Такое расширение является адиабатическим, что приводит к эффективному снижению температуры «дегазируемой» массы. Пена остекловывается, но продолжающееся расширение газа приводит к растрескиванию стенок пузырьков, превращению их в стеклянные скорлупки («пепловые рогульки»), которые оказываются взвешенными в газовой среде. В итоге расплав (жидкость) преобразуется в пепло-газовую взвесь, порождающую туффизиты.

Однако декомпрессия магмы может быть обусловлена и иными причинами — например, тектоническим раскрытием трещин в зонах растяжения. Такой процесс уже не является адиабатическим, а потому температура не снижается в этом случае столь резко, и вместо туффизитовой взвеси может формироваться расплавно-газовая эмульсия, что типично для игнимбри-тов. Наконец, причиной псевдоожижения может быть и приток глубинных флюидов, включая мантийные. Такие флюидизиты нельзя уже называть маг-матогенными, поскольку они не имеют никакого отношения к эволюции магматических систем. Есть основания 7

полагать, что именно этот механизм является ведущим при формировании алмазоносных туффизитов, включая кимберлиты, лампроиты, минетты. Наиболее вероятно это в сочетании с мантийными плюмами.

К настоящему времени установлено, что процессы флюидизации (псевдоожижения) имеют существенное значение в эволюции земной коры. Cистематически стали появляться предложения о выделении флюидизи-тов в особое сообщество горных пород, отвечающее по своему рангу классу или даже типу [1, 3, 13, 14]. Необходимость обособления в классификационных схемах флюидизитов от собственно магматитов обосновывается принципиальными различиями в агрегатном состоянии исходного материала тех и других, а также иным механизмом течения. Следствием этого является несопоставимость свойств магм и флюидизированных (псевдоожиженных) масс. Принципиально различны их теплоемкость, темпы остывания, причины мобилизации и причины прекращения течения, характер взаимодействия с вмещающими породами. Резко различны скорости течения магм и флюидизатных масс, различен и механизм их дифференциации.

Рассмотрим теперь такую особенность магматитов, как непременное наличие эффузивных аналогов у плутонических и (особенно) гипабиссальных пород. В трудах явного большинства предшествующих исследователей отмечается отсутствие кимберлитовых излияний, как и отсутствие субаэральных кимберлитовых туфов. Единичные упоминания о находках кимберлитовых вулканитов (лав и туфов) спорны и бездоказательны. Зато в последнюю четверть ХХ века выявлено немало «слепых» диатрем, то есть трубок, явно не достигавших земной поверхности. Это привело многих исследователей к отказу от представлений о «кимберлитовом вулканизме» [2, 5]. На сегодня единственным аргументом в пользу возможности существования в природе кимберлитовых вулканитов является развитие так называемых «кратерных фаций», отмеченных в приповерхностных частях некоторых слабо эродированных трубок. Такая концепция не увязывается, однако, с классической Клоосовской (интрузивной) моделью диатрем. Мы полагаем, что чашеобразные раструбы, выполняемые «кратерными фациями», формируются тогда, 8

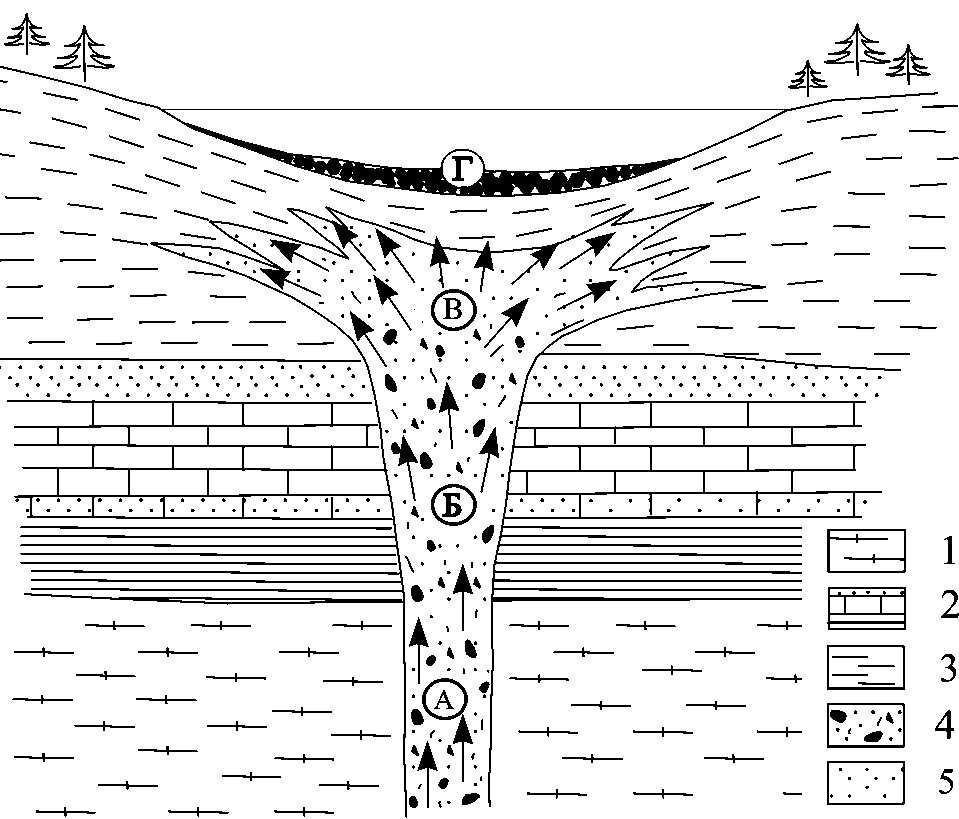

Рис. 1. Схема диатремового раструба («псевдократера»), иллюстрирующая его соотношения с трубкой и вмещающими породами. Стрелками указано направление движения газовой фазы в диатремовой интрузии.

Элементы строения диатремы: А — стволовая (нижняя) часть; Б — зона «опрокинутого конуса»; В — венчающий раструб (псевдократер); Г — наддиатремовое озеро и его осадки.

1 — кристаллические породы фундамента (гранитно-метаморфический комплекс); 2 — литифи-цированные образования платформенного чехла; 3 — рыхлые (нелитифицированные) покровные отложения; 4 — кимберлитовая брекчия (туффизиты) диатремовой фации; 5 — ксенотуф-физиты так называемой «кратерной» фации

когда основная колонна диатремы, пройдя через кристаллический фундамент и литифицированные толщи, достигает рыхлого покрова (рис. 1).

Диатремовые газы устремляются здесь не только вверх, но и в стороны, проникая в межзерновые промежутки нелитифицированных отложений, переводя на первых порах во взвешенное состояние часть материала стенок и вышележащих осадков. Именно на этой стадии в «надтрубочном» осадочном материале развиваются текстуры течения, почему соответствующие породы называют не песками или алевролитами, как за пределами трубки, а ксенотуффизитами. Вулканический кратер «раскрывается» в атмосферу, тогда как верхняя часть диатремового раструба не выходит за пределы рыхлого осадочного покрова и напрямую с атмосферой не сообщается. Однако причины формирования этих образований были одинаковы. Они заключаются в том, что диатремовые газы, подобно газам вулканическим, получили при выходе из плотных пород возможность распространяться не только вверх, но и в стороны, то есть из- менили направление своего движения.

После завершения утечки газовой составляющей из туффизитовой взвеси внедрение последней прекращается. Одновременно с этим происходит и заметное сокращение объема материала интрузии, поскольку твердые частицы в ее составе переходят из взвешенного состояния в «нормально-гравитационное». В результате, приповерхностная часть трубки проседает. Степень проседания возрастает в направлении от внешних зон диатремы к ее осевой части. Эти просевшие слои трактуются как осадки кратерных озер. Не исключено, что такие блюдцеобразные углубления могли и в самом деле заполняться водой, причем как поверхностной, так и ювенильной. Однако основной объем перекрывающего материала существовал до формирования этих озер, а потому к их осадкам не относится. Это более древние образования, входившие в состав перекрывавшего трубку осадочного чехла. Предлагаемая схема логично увязывается с современными представлениями о природе диатрем. Она интересна и тем, что допускает иные оценки возрастных

отношений кимберлитов с вышележащими осадками, которые могут оказаться не более молодыми, чем кимберлиты, а более древними.

Особенности кимберлитов, определяемые их туффизитовой природой

Прежде всего отметим широкие вариации в этих породах соотношений аутигенного и ксеногенного материала и его обломочный характер. Известны кимберлитовые трубки (причем, алмазоносные!), сложенные почти на 90 % обломками вмещающих осадочных пород. В ходе проведения двухсоттысячной съемки на Маймеча-Котуйском водоразделе нами была выявлена кимберлитовая дайка мощностью до 3 м при протяженности около 5 км, выполненная почти нацело крупными (до полутора метров в поперечнике) обломками архейских кристаллических сланцев и гнейсов, залегающих в этом районе на глубине более двух километров. На долю цементирующего кимберлита приходится в этой дайке не более 5 % (об.), но и этот материал является обломочным, туфоподобным. Хорошо еще, что ксенолиты представлены здесь явными метаморфитами, резко отличными от кимберлита по облику. А если ксенолиты представлены похожими на кимберлиты гипербазитами, что бывает не так уж редко? Если взять типичный кимберлит, около половины объема которого сложено оливином, практически невозможно сказать вынесен этот оливин из верхней мантии, захвачен по пути из прорываемых кимберлитом перидотитов и долеритов или же является автолитовым. Скорее всего там есть все эти разновидности, и только тонкими методами можно решить вопрос о природе любого конкретного зерна.

Однако изучать все зерна оливина в породе — нереально. Соответственно валовые химические и минералогические анализы кимберлитов, как и любых флюидизитов, несут совсем не ту информацию, которая содержится в анализах магматитов, а потому нуждаются в иных приемах интерпретации. В этих породах крайне трудно оценить вклад ксеногенного материала и установить реальный источник последнего. Конечно, рекомендуется очищать анализируемые пробы от ксеногенных фрагментов, но как можно очистить пробу от микроскопических обломков близкородственных пород?

Это означает, что методика исследования состава флюидизитов, включая и кимберлиты, должна быть не такой, как методика соответствующего изучения магматитов. На первый план должны выходить здесь не столько данные об абсолютном содержании тех или иных компонентов, сколько об их соотношениях, как это делается при изучении других микститовых пород, например — терригенных.

В отличие от типичных брекчий, флюидизитам более свойственны обломки, производящие впечатление окатанных, похожих скорее на валуны и гальку, но никак не на угловатые компоненты брекчий. Что касается обломков менее сантиметра в поперечнике, то они, как правило, имеют оскольча-

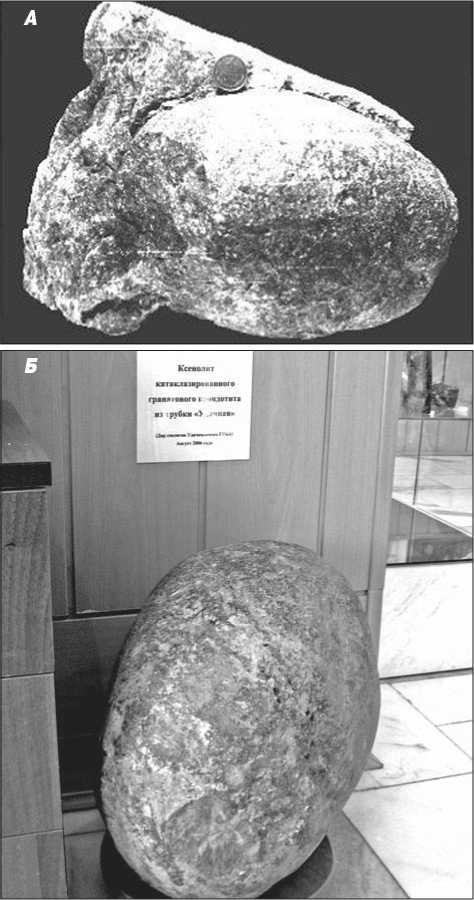

Рис. 2. Дынеобразные ксенолиты во флюидизатно-экспло-зивных образованиях.

А — ксенолит гранатовых перидотитов в кимберлите (трубка Удачная, Якутия). Экспонат «Музея кимберлитов и алмаза» АК АЛРОСА, г. Мирный; Б — ксенолит гранита в дайке апогранитных туф-физитов (р. Малая Лемва, Полярный Урал). Фото И. Голубевой

тый (дресвяный) облик. Не окатаны обычно и крупные отторженцы стенок, десятки и сотни метров в поперечнике, так называемые плавающие рифы. Тем не менее в телах флюидизатного происхождения встречаются порой и хорошо окатанные весьма крупные глыбы, чего не наблюдается ни в каких образованиях иного генезиса. Эта текстурная особенность характерна и для кимберлитов. Так, в трубке Кимберли описан окатанный эллипсоидальный ксенолит базальта размером 21.34 х 10.67 м. Эллипсоидальная форма вообще достаточно типична для окатанных обломков в составе валунно-галечных даек и диатрем. Преобладают при этом вытянутые дынеобразные эллипсоиды вращения (рис. 2), но встречаются и почти идеальные сфе- роиды. Окатанность обломков в таких породах объясняют не только (и не столько) вращательными движениями, сколько «агитацией»: от английского слова agitate — возбуждать, будоражить. Этот процесс подобен виброгалтовке, широко применяемой в ювелирном деле.

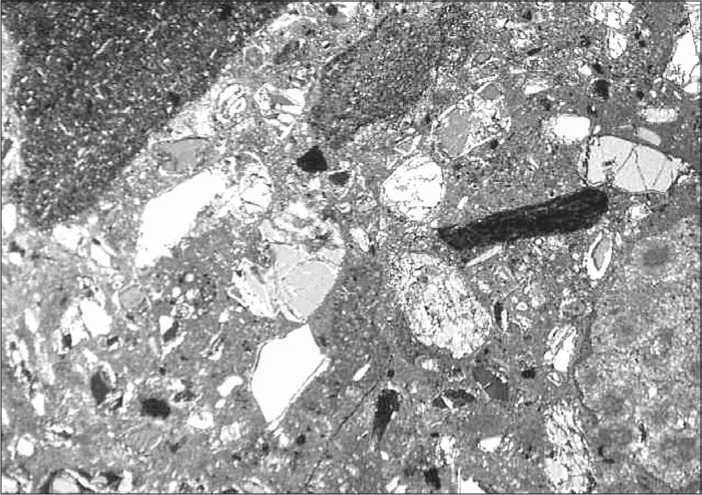

Грубообломчный материал кимберлитовых брекчий погружен обычно в относительно мелкоразмерный матрикс, который также характеризуется оскольчатым сложением, что придает ему облик туфа с кристаллокластической либо литокристаллокластической структурой. Типичные магматические структуры — порфировая, микролитовая, не говоря уже о классических равномернозернистых фанеритовых (идиоморфных, гипидиоморфных, ксеноморфных и т. п.), никогда не были достоверно описаны в этих породах. Кристал-локласты в свежем кимберлите сложены в основном оливином, но присутствуют также осколки пироксена, граната, ильменита, хромш-пинелидов. Кристалло-

класты сцементированы, как и обломки пород, не продуктами кристаллизации или остеклования расплава, а туфоподобной массой, подобной той, что составляет матрикс самой кимберлитовой брекчии (рис. 3). В свежих кимбер-

Рис. 3. Кристаллокластовая структура в якутском кимберлите. Образец из коллекции Б. А. Малькова

литах промежутки между крупными кристаллокластами выполнены агрегатом более мелких осколков тех же минералов. В классических описаниях такие вариации размерности минеральных зерен отражены в терминах микрокристы, макрокристы и мегакристы. Обычно, однако, кимберлиты интенсивно переработаны, что обусловлено высоким содержанием в них летучих компонентов. Как следствие, мелкие кристаллокласты и их агрегаты активно замещаются вторичными минералами — карбонатами, серпентином, тальком, иддингситом, флогопитом и т. д. Нередко формируются и крупные пор-фиропойкилобласты новообразованных минералов, что особенно характерно для флогопита и карбонатов. Это затушевывает микрообломочную (туфоподобную) структуру кимберлитов, делая ее порой почти неразличимой.

Отметим, что оскольчатый характер первичных (не наложенных) кимберлитовых минералов (оливина, пироксенов, пиропов, хромшпинелидов и даже какой-то части слюд) систематически подчеркивается в публикациях зарубежных исследователей, особенно в последние двадцать лет, тогда как в российских работах регулярно упоминаются «порфировые вкрапленники оливина», «микролиты оливина», «пор- 10

фировые структуры кимберлитов», «микролитовые и микропорфировые структуры основной массы кимберлитов» и тому подобное. Создается впечатление, что в описаниях зарубежных и отечественных геологов речь идет о разных породах. Однако в многочисленных шлифах российских кимберлитов, которые довелось изучать нам, всегда были представлены только породы с кристаллокластовыми, а не магматическими структурами.

Специфичной особенностью кимберлитов, обусловленной также их флюидизационным происхождением (туффизитовой природой) является отсутствие термального воздействия на вмещающие породы, в которых не улавливается признаков ороговикова-ния или мраморизации. В карбонатных ксенолитах нередки явно различимые фаунистические останки, а во включениях углистых сланцев встречаются прекрасно диагностируемые фрагменты растений.

Совершенно невероятной, если исходить из представлений о магматической природе, оказывается скорость течения кимберлитовых масс. В последней четверти ХХ века разные исследователи, среди которых были и крупные отечественные специалисты (А. Д. Харькив, А. В. Уханов), разными методами оценили скорость движения кимберлитового материала при подъеме от места его зарождения в мантии до прикровельных уровней трубок. Результаты получились ошеломляющими: при заметном разбросе полу- ченных значений все они укладывались в пределы 500—800 м/сек, что в 2— 3 раза превышает скорость звука [12]. Жидкостей, способных течь с такими скоростями, в природе нет. Соответственно эти результаты тоже не позволяют считать кимберлитовую массу магмой. Причиной столь высоких скоростей движения флюидизированных (псевдожидких) масс является их низкая результативная вязкость. Этим объясняется исключительно высокая проникающая способность такого материала: он активно внедряется в тончайшие (волосные) трещины во вмещающих породах, расклинивая их, отделяя и захватывая обломки материала стенок, которые сами становятся в итоге органичной составной частью таких суспензий.

Различны и многие другие свойства флюидизатных взвесей и магматических расплавов. Так, вследствие высокой теплоемкости расплавов процесс остывания (и отвердевания) магм весьма длителен и может измеряться (в зависимости от объема) сотнями и тысячами лет для излившихся масс и сотнями тысяч — миллионами лет для интрузий. Что же касается псевдоожиженных взвесей, то потеря их подвижности вызывается не остыванием, а утечкой газа, что в геологическом масштабе времени может происходить мгновенно.

Все сказанное свидетельствует, что физико-химические закономерности, установленные при изучении расплавов, к флюидизатным системам могут применяться лишь с большими ограничениями, либо неприменимы к ним вообще.

В свете изложенного очевидно, что туффизиты нельзя считать магматическими породами в строгом смысле этого термина. Особенно сложной и неопределенной представляется ситуация с кимберлитами и прочими алмазоносными породами — оранжеитами (orangites), лампроитами, минеттами и т. д. Субстратом для их формирования были, вероятно, породы верхней мантии, а источником газов, переводивших этот твердый материал в псевдоожиженное состояние, были флюидные потоки, генерировавшиеся в астеносфере либо на еще более глубоких уровнях. У нас в стране флюидизатная модель формирования кимберлитов, как альтернатива магматической, предложена почти 30 лет назад А. М. Портновым и последовательно им отстаи- вается [7—9]. Такая версия не противоречит сложившимся представлениям о мантийном происхождении кимберлитов и других эндогенных алмазоносных пород. Однако порождались эти породы не плавлением исходного материала, а воздействием на него мантийных возгонов, в составе которых преимущественную роль играли галогены, водород, углеводороды, к которым добавлялись (по мере подъема) угарный газ, углекислота, галогеновые кислоты, пары воды и другие летучие компоненты.

Заключение

Несмотря на «еретичность» вышеизложенных положений, мы не высказали ничего принципиально нового. Мы не можем даже претендовать на авторство рассматриваемых концепции, поскольку все это, как отмечено выше, неоднократно было изложено ранее в трудах многих предшествующих исследователей. Однако все эти факты и мысли остаются разрозненными. До сих пор никто не связал их в единую, внутренне логичную систему. Я убежден, что разработать полноценную современную модель кимберлито-образования могут только специалисты в этой области, располагающие новейшими данными, которые в изобилии поставляет разработка алмазных месторождений.

С позиций несколько отстраненного наблюдателя, к каковым мы себя относим, совершенно очевидно, что главным недочетом большинства современных обобщающих публикаций (особенно отечественных) является их внутренняя противоречивость. Чтобы избежать подобных «огрехов» в дальнейшем, нужно соблюдать элементарную логику и стремиться, прежде всего, к корректно-строгому использованию терминов. Самое главное — не допускать явных противоречий в собственных публикациях. Если уж вы называете материал вашей трубки туф-физитом, то он не может обладать магматическими структурами, и наоборот — если вы видите в ваших породах явно магматические структуры, то эти породы не могут быть туффизита-ми! Если вы характеризуете материал верхней части изучаемой трубки как ксенотуффизит, то это никак не жерловая фация. А если это жерловая фация, то она должна быть сложена не ксено-туффизитом, а элементарным туфом или туффитом — то есть материалом не интрузивным, а поверхностным (субаэральным!), хотя и вулканокластическим.

К сожалению, в работах последних лет остро сказывается явное пренебрежение классической петрографией. Конечно, современная высокопроизводительная и сверхточная аналитическая техника позволяет в изобилии получать уникальные сведения о вещественном составе изучаемых пород, однако для кимберлитов эти данные (особенно при традиционной обработке) оказываются, как правило, недостаточно информативными по причине высокой доли в их составе ксеногенного материала. А увидеть этот материал в породе и оценить его содержание можно только методами классической петрографии, опираясь, прежде всего, на точное определение структур. Речь идет о соблюдении стандартных (по сути — школярских) требований: порфирокластовая структура — это отнюдь не порфировая, это не структура нормальных магматических пород. Микрокластовая структура тоже не имеет ничего общего по способу и условиям формирования со структурой микролитовой. Коль скоро это имеет принципиальное значение для обоснования природы изучаемых пород, то приводить в публикациях только названия структур явно недостаточно — необходимо обосновывать эти названия скрупулезными описаниями в традициях занудной петрографии времен Ро-зенбуша и Заварицкого или же подкреплять эти названия информативными микрофотографиями.

Совершенно не понятно, как можно оценивать скорость течения интру-дирующего кимберлитового материала в литосфере многими сотнями метров в секунду и тут же называть этот материал магмой, т. е. жидкостью. Общеизвестно, что интрудирующий кимберлитовый материал не оказывает термального воздействия на вмещающие породы и ксенолиты, но подавляющее большинство тех, кто пишет об этом, утверждают тем не менее, что интру-дирует кимберлитовая магма, хотя температура расплава, отвечающего составу стандартного кимберлита, должна быть никак не менее 1300 °С. Неоднократно отмечали (в том числе и в описаниях кимберлитовых трубок Якутии), что в разрезах последних зачастую трассируется слоистость вмещающих пород. Причем слоистость прослеживается, в частности, по окраске мик- роксенолитов мергелей, алевролитов и прочих окрашенных пород, располагающихся внутри трубки на том же гипсометрическом уровне, который занимают эти породы за ее пределами. Но это нисколько не мешает авторам большинства соответствующих публикаций интерпретировать механизм формирования таких «полосатых» трубок как взрывной! Подобные примеры можно множить до бесконечности, но статья (даже дискуссионная) не может быть безразмерной.

В заключение хотелось бы остановиться еще на одном «дилетантским», но весьма важном вопросе. Откуда берутся алмазы в кимберлитах и родственных им породах? Какова их природа? Подавляющее большинство специалистов рассматривает алмазы в них как ксеногенный мантиный материал. Алмазоносным интрузиям отводится роль «транспортирующих каналов», по которым алмазы выносятся из мантии. Эта версия представляется весьма обоснованной. Но у не специалиста и тут возникает ряд недоуменных вопросов. Почему мантийный оливин, минерал механически стойкий, представлен в кимберлитах преимущественно крис-таллокластами, тогда как хрупкий алмаз, обладающий хорошей спайностью, встречается в основном в виде идиоморфных кристаллов, а не осколков? К тому же разработчики алмазных месторождений утверждают, что содержание алмазов в трубках с глубиной падает. Как увязать это с представлениями об их мантийном происхождении?

Может быть, дело в том, что из мантии выносятся мелкие алмазы, которые служат «затравками» для образования крупных кристаллов? Укрупнению кристаллов алмаза, совершенствованию их форм, как и регенерации крис-таллокластов могла способствовать флюидизатная природа алмазоносных пород [8, 9]. Полагают, что газовая фаза отличалась в них высоким содержанием углерода и восстановительными условиями. Есть свидетельства, что существенную роль играли в ней углеводороды, цианиды, угарный газ. Поскольку эти компоненты были мантийными, то и углерод в них обладал мантийными характеристиками, совпадавшими с таковыми у углерода мантийных алмазов. Надо полагать, что углерод кимберлитовых алмазов, действительно всегда является мантийным, но вовсе не обязательно мантийными яв- 11

ляются все кристаллы алмазов в этих породах. Значительная часть их могла формироваться и из углерода мантийных газов, но уже тогда, когда интру-дирующий материал не только покинул мантию, но и сформировал интрузии в верхней части земной коры, в гипабиссальной обстановке, столь типичной для кимберлитовых, оранжеитовых, лампроитовых, минеттовых и прочих алмазоносных тел.

Список литературы Являются ли кимберлиты магматическими породами?

- Голубева И. И. Флюидизаты как особый класс магматических образований // Новые идеи в науках о Земле. М.: Изд-во МГУ, 1997. С. 100.

- Егоров Л. С. Ийолит-карбонатитовый плутонизм. Л.: Недра, 1991. 260 с.

- Казак А. П., Якобсон К. Э. Инъекционные ту ффизиты - новый класс горных пород // Региональная геология и металлогения. 1997. №6. С. 168-169.

- Новиков Л. А., Слободской Р. М. Механизм формирования диатрем // Советская геология. 1978. № 8. С. 3-14.

- Петрогафический кодекс. СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 1995. 127 с.