Эффективность и безопасность эндоскопической контактной электроимпульсной литотрипсии у больных мочекаменной болезнью

Автор: Афонин В.Я., Гудков А.В., Бощенко В.С., Арсеньев А.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 1 т.24, 2009 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования явилась оценка безопасности и эффективности нового метода эндоскопической контактной электроимпульсной литотрипсии у больных с мочекаменной болезнью. На первом этапе выполнено экспериментальное исследование на образцах мочевых камней. Определено, что величина энергии в импульсе, равная 0,7 Дж, достаточна для деструкции образцов камней всех типов in vitro. Вторым этапом выполнено экспериментальное изучение безопасности электроимпульсного воздействия на слизистую мочеточника и мочевого пузыря половозрелых собак. Выявлено, что воздействие импульсом с энергией 0,7 Дж не вызывает необратимых морфологических изменений в стенке мочеточника и не приводит к формированию стриктур мочеточника. Третьим этапом в простом рандомизированном контролируемом исследовании проведена электроимпульсная литотрипсия 146 больным c применением литотриптера «Уролит105М» (Lithotech Medical, Израиль, ООО «МедЛайн», Россия). Установлено, что электроимпульсная литотрипсия является эффективным и безопасным методом лечения больных с мочекаменной болезнью, при котором достигается полная деструкция конкрементов в 96% случаев. Развитие осложнений отмечено в 9% случаев, а развитие интраоперационных осложнений возрастает при дроблении крупных (более 6 мм), длительно стоящих конкрементов, осложненных уретеритом. Применение электроимпульсной литотрипсии позволяет значительно повысить эффективность эндоурологических вмешательств у больных с мочекаменной болезнью, снизить вероятность осложнений и значительно сократить сроки госпитализации.

Эндоскопическая контактная электроимпульсная литотрипсия, мочекаменная болезнь

Короткий адрес: https://sciup.org/14918987

IDR: 14918987 | УДК: 616.62-003.7-089.879:615.846

Текст научной статьи Эффективность и безопасность эндоскопической контактной электроимпульсной литотрипсии у больных мочекаменной болезнью

Мочекаменная болезнь (МКБ), или уролитиаз, – одно из наиболее частых урологических заболеваний, встречается не менее чем у 1-3% населения, причем наиболее часто у людей в трудоспособном возрасте – 20-50 лет. В настоящее время больные уролитиазом составляют в среднем по России 3040% всего контингента урологических стационаров и занимают второе место в его структуре. (Лопаткин Н.А., Пугачев А.Г., Аполихин О.И., 2002; Янен-ко Э.К. и др., 2003; Дзеранов Н.К. и др., 2006) [1, 2]. МКБ нередко приводит к развитию осложнений, требующих активного вмешательства. В последнее десятилетие прогресс в области новых технологий привел к интенсивному развитию контактных эндо-урологических методов лечения МКБ (нефролито- лапаксии, литоэкстракции и контактной литотрипсии (КЛТ) с применением литотриптеров разных типов), позволяющих сократить время операции, снизить периоперационный риск и продолжительность послеоперационного периода [3, 4, 5, 6]. Созданные к настоящему времени типы литотриптеров для эндоскопической контактной литотрипсии (КЛТ) в зависимости от способа воздействия на камень подразделяют на механические, электрогидравлические, пневматические, ультразвуковые и лазерные [7, 8, 9, 10]. Наиболее эффективными методами КЛТ считают лазерный и электрогидравлический [7, 9]. Электро-гидравлический и лазерный литотриптеры имеют гибкие тонкие зонды диаметром до 0,66-0,825 мм [10], что позволяет вводить их через рабочие каналы современных гибких эндоскопов и дробить камни мочевого пузыря, любого отдела мочеточника, почечной лоханки и чашечек [8, 11]. Однако электро-гидравлический метод травматичен, поскольку для эффективного дробления камней требуется высокая энергия ударной волны и большое количество импульсов, что в 17,6% случаев приводит к перфорации мочеточника [5]. Лазерная литотрипсия (ЛазЛТ) более безопасна, но занимает много времени и имеет высокую стоимость [9]. Пневматическая литотрипсия (ПНЛТ) является «золотым стандартом» безопасности среди других методов КЛТ. Однако пневматические и ультразвуковые литототриптеры менее эффективны и оснащены жесткими рабочими зондами, что затрудняет дробление камней в проксимальных отделах мочевыводящих путей [5]. Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки и внедрения в клиническую практику такого метода КЛТ, который сочетал бы в себе высокую безопасность, сопоставимую с безопасностью пневматической литотрипсии, и эффективностью, характерной для электрогидравлической и лазерной литотрипсии. Это и послужило основанием для проведения настоящего исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На I этапе для разработки метода контактной электроимпульсной литотрипсии (ЭИЛТ) было проведено сравнительное экспериментальное исследование по дроблению образцов камней in vitro с помощью электрогидравлического литотриптера и нового электроимпульсного литотриптера. Электро-гидравлическую литотрипсию (ЭГЛ) выполняли на приборе Riwolith 2280 (Германия) c использованием стандартных зондов 2,4 Fr (0,8 мм) и 3,3 Fr (1,1 мм). ЭИЛТ осуществляли на экспериментальном приборе «Уролит-105М», разработанном Lithotech Medical (Израиль) при участии сотрудников Томского научного центра ООО «МедЛайн» (Россия) с помощью зондов цилиндрической формы, созданных на основе коаксиального кабеля, с рабочим диаметром наконечника 3,6 Fr (1,2 мм) и 5,4 Fr (1,8 мм) (см. рис. 1, обложка 3). Испытания проводили с использованием минимальной и максимальной энергией импульса для обоих приборов, что при указанных характеристиках зондов составило для ЭГЛ 1,0 Дж и 1,8 Дж, для ЭИЛТ 0,10 Дж и 0,45 Дж соответственно.

Объектом испытаний служили образцы прямоугольной формы размером 7 x 7 x 9 мм из цементнопесочной смеси с различным процентным содержанием белого цемента (марка ПЦБ 1-500-Д0, соотношение цемент/песок 40:60, 50:50, 100:0) или серого цемента (марка М500-Д0, соотношение цемент/пе-сок 40:60, 60:40). Определяли количество импульсов, необходимых для разрушения модели камня при ЭГЛ и ЭИЛТ.

II этап, посвященный изучению безопасности нового метода КЛТ, представлял собой экспериментальное исследование с помощью контактного элект-роимпульсного литотриптера «Уролит-105М» на 23 половозрелых, беспородных собаках. Зонд лито-триптора подводили к слизистой оболочке дна мочевого пузыря и дистальной трети мочеточника и проводили контактное электроимпульсное воздействие одиночными импульсами, используя значения энергии в импульсе от 0,1 до 1,0 Дж. Морфологический материал исследовали у 23 собак непосредственно после воздействия, через 1 и 6 суток, у 18 собак – через 14 суток, 1, 3 и 6 месяцев после воздействия, у 5 – через 1 год после воздействия. Материал фиксировали в нейтральном 10%-ном растворе формалина, микроскопию проводили на микроскопе «Micros» (Австрия) при увеличении 1:100, 1:300 и 1:600.

-

III этап был клиническим и представлял собой простое открытое рандомизированное контролируемое исследование по оценке эффективности, переносимости и безопасности эндоскопической ЭИЛТ у 146 больных (средний возраст 48±16 лет, диапазон 118

возраста – 19-88 лет) с камнями ЛМС, мочеточника или мочевого пузыря. Больные были госпитализированы в стационар в порядке скорой помощи (124 больных (85%)) либо в плановом порядке (22 больных (15%)).

Критериями включения больных в исследование было наличие:

– камня лоханки, ЛМС, любых отделов мочеточника < 6 мм, вызывающего рецидивирующую почечную колику, нарушение уродинамики, не имеющего тенденции к спонтанному отхождению на фоне камнеизгоняющей терапии и/или подвергнутого неудачной попытке уретеролитоэкстрак-ции и/или дистанционной литотрипсии (ДЛТ);

– камня ЛМС, любых отделов мочеточника >6 мм, вызывающего почечную колику и нарушение уродинамики;

– длительно стоящего камня мочеточника любых размеров, не вызывающего почечной колики, но ухудшающего функцию почки и нарушающего уродинамику;

– «каменных дорожек» после ДЛТ;

– камня мочевого пузыря любого размера, не имеющего тенденции к спонтанному отхождению.

В исследование не включали пациентов, имеющих:

– стриктуры мочевых путей дистальнее расположения камня;

– заболевания позвоночника и таза, не позволяющие провести укладку пациента в кресле;

– тяжелое общее состояние по основному или сопутствующим заболеваниям, не позволяющее проведение операции и/или наркоза.

В зависимости от локализации конкрементов все больные были распределены на 3 группы. Первую (I) группу составили 10 больных с камнями ЛМС, вторую (II) группу – 124 больных с камнями мочеточников, из них 35 (28%) – в верхней трети, 10 (8%) – в средней трети и 79 (64%) – в нижней трети мочеточника, третью (III) группу – 12 больных с камнями мочевого пузыря.

Для оценки соответствия больных критериям включения, а также выявления возможных критериев исключения проводили сбор жалоб, анамнеза, физикальное и ряд лабораторных исследований (общий анализ мочи, крови, биохимический анализ крови с определением уровня мочевины, креатинина, глюкозы, анализ свертывающей системы крови, бактериологический посев мочи). Всем больным выполняли ультразвуковое исследование (УЗИ) почек, мочеточников и мочевого пузыря в В-режиме и экскреторную урографию (ЭУГ). Далее пациенты подписывали информированное согласие на лечение МКБ с помощью нового метода, после чего им проводили эндоскопическую контактную ЭИЛТ с одномоментной литоэкстракцией. На следующий день после ЭИЛТ и через 7 дней после лечения осуществляли повторное исследование общего анализа мочи,

а

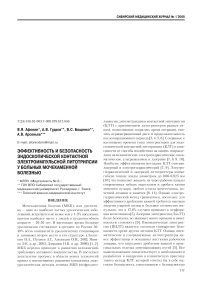

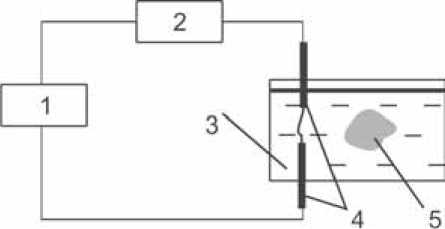

Рис. 3. Схема работы электрогидравлического литотриптера (левая панель, а) и электроимпульсного литотриптера (правая панель, б): 1 – генератор высоковольтных импульсов, 2 – коммутатор, 3 – рабочая область, заполненная жидкостью, 4 – электродная система, 5 – объект технологии (камень)

общего анализа крови, биохимического анализа крови и анализа свертывающей системы крови, УЗИ почек, мочеточников и мочевого пузыря. Далее за больными, подвергнутыми дроблению камня, осуществляли контролируемое наблюдение в течение 1 месяца.

Экскреторная урография выполнена всем 146 больным МКБ до ЭИЛТ с помощью рентгеновского аппарата СД-РА (ТМО НИИЭМ, Россия). Анализировали локализацию, размеры и форму конкремента, форму, размеры и состояние стенок чашек, лоханок, мочеточников и мочевого пузыря.

Дробление камней у больных МКБ проводили с помощью литотриптера «Уролит-105М», в основу работы которого был положен способ электроим-пульсного воздействия, разработанный сотрудниками лаборатории Института физики прочности и материаловедения Томского научного центра СО РАН (зав. лабораторией – д.т.н. М.И. Лернер). Прообразом создания электроимпульсного литотриптора послужил электрогидравлический литотриптор. При электроимпульсном способе подача высоковольтного импульса длительностью ~ 102…103 наносекунд осуществляется непосредственно на камень. Процесс разрушения можно классифицировать как электрический взрыв в твёрдом материале за счет внедрения в камень канала электрического разряда, при этом энергия расходуется непосредственно на разрушение камня, а не на образование ударной волны в жидкости с последующим воздействием на камень, как при ЭГЛ (рис. 3).

Дробление проводили под наркозом, либо спинальной или перидуральной анестезией. После введения ригидного уретеропиелоскопа (7,5-11,5 Fr) конкремент захватывали в корзинку с целью предотвращения миграции камня или его фрагментов вверх по мочеточнику. Затем через рабочий канал эндоскопа под визуальным контролем к камню подводили зонд литотриптера, добиваясь контакта между камнем и рабочим концом зонда. При расположении камней в ЛМС и мочеточнике ЭИЛТ проводили, начиная с единичных или парных импульсов, имеющих энергию 0,3-0,45 Дж и следующих с частотой 5 Гц. После дробления камня в ЛМС или мочеточнике операцию заканчивали катетеризацией или стентированием мочеточника на 2-5 суток. Больным с камнями мочевого пузыря ЭИЛТ выполняли с удвоенной (0,60,7 Дж) энергией в импульсе и количеством импульсов в пачке (2-4) при аналогичной частоте следования импульсов (5 Гц).

Полученные результаты обрабатывали с помощью стандартных методов биологической и медицинской статистики с использованием программы «STATISTICA for Windows», версия 6.0 (StatSoft Inc., США). Полученные данные представляли в виде средних величин и их стандартных отклонений – M± δ . Дихотомические и порядковые качественные данные выражали в виде частот (n) и долей (%). Статистическую значимость межгрупповых различий средних величин оценивали при помощи t-критерия Стьюдента, статистическую значимость динамики показателей – при помощи парного t-критерия. В случае множественного межгруппового сравнения применяли дисперсионный анализ. Статистическую значимость различий распределений признаков оценивали с помощью критерия согласия χ 2, χ 2 с поправкой Йетса, точного критерия Фишера. Различия величин оценивали как статистически значимые при уровне p<0,05 [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

К моменту проведения исследования экспериментальных и клинических данных по изучению влияния электроимпульсного воздействия на мочевые 119

камни не существовало. Поэтому на первом этапе было проведено сравнительное исследование оценки деструктивной способности нового метода (ЭИЛТ) и наиболее близкого к ЭИЛТ по принципу воздействия метода (ЭГЛ) на одинаковых по форме, размерам и плотности моделях камней из цементно-песочной смеси. Установлено, что деструкция образцов камней одинаковой плотности может быть получена при электроимпульсном воздействии с энергией одиночного импульса в 2-4 раза меньшей, чем при электро-гидравлическом воздействии (табл. 1). Применение одиночных импульсов с энергией 0,45 Дж при ЭИЛТ было достаточно для разрушения всех типов образцов камней, включая образцы, состоящие из 100% цемента. Определив параметры ЭИЛТ, необходимые для деструкции образцов камней, как воздействие одиночными импульсами с энергией в импульсе от 0,1 до 0,45 Дж, мы выполнили экспериментальный этап исследования по оценке безопасности нового метода на собаках. Для этого воздействие на слизистую мочеточника и мочевого пузыря собак проводили с условиями, значительно превышающих реальную угрозу при последующем применении метода у больных, а именно:

– энергия одиночного импульса варьировала в диапазоне от 0,1 до 1,0 Дж, т.е. максимальная энергия более чем в 2 раза превышала энергию в импульсе, необходимую для деструкции всех образцов камней в эксперименте in vitro;

– одиночный импульс наносили не на камень, а непосредственно на слизистую, имитируя ситуацию соскальзывания кончика зонда с поверхности камня при дроблении.

Экспериментальное исследование на животных выполняли с соблюдением всех необходимых условий анестезии, согласовав схему исследования с этическим комитетом. Выраженность морфологических изменений прямо зависела от величины энергии в импульсе и частоты импульсов. Так, воздействие импульсами с энергией 0,1-0,4 Дж на мочеточник и импульсами с энергией 0,1-0,5 Дж на мочевой пузырь приводило к частичному слущиванию поверхностного эпителия и появлению отдельных участков кровоизлияний. Увеличение энергии в импульсе выше 0,5 Дж вызывало деструкцию эпителия и массивные кровоизлияния в подслизистом слое и более глубоких слоях. При этом при воздействии импульсов с энергией до 0,7 Дж (18 собак) изменения не выходили за пределы мышечного слоя, тогда как нанесение импульсов с энергией от 0,8 до 1,0 Дж (5 собак) приводило к тотальному повреждению стенки мочеточника и мочевого пузыря, развитию к 3-м–5-м суткам мочевого перитонита и гибели животных. Оптимально безопасная энергия в импульсе при ЭИЛТ составила для мочеточника от 0,1 до 0,5 Дж, для мочевого пузыря – от 0,1 до 0,7 Дж (см. рис. 4, обложка 3).

Мы установили, что восстановление целостности эпителия мочеточника и мочевого пузыря происходит

Таблица 1

Сравнительная характеристика электрогидравлического и электроимпульсного дробления образцов камней в эксперименте

|

Тип литотрипсии |

Зонд |

Энергия |

Количество импульсов/разрушение образца |

||||

|

образец с 40% белого цемента |

образец с 50% белого цемента |

образец с 40% серого цемента |

образец с 60% серого цемента |

образец со 100% белого цемента |

|||

|

ЭГЛ |

2,4 Fr (0,8 мм) |

1,0 Дж (min) |

30±12/ разрушен |

100/ не разрушен |

100/ не разрушен |

||

|

1,85 Дж (max) |

100/ не разрушен |

100/ не разрушен |

|||||

|

3,3 Fr (1,1 мм) |

1,0 Дж (min) |

46±16/ разрушен |

|||||

|

1,85 Дж (max) |

14±7/ разрушен |

23±10/ разрушен |

100/ не разрушен |

||||

|

ЭИЛТ |

3,6 Fr (1,2 мм) |

0,10 Дж (min) |

22±15/ разрушен |

60±28/ разрушен |

100/ не разрушен |

||

|

0,45 Дж (max) |

8±3*** АА /разрушен |

33±8** А /разрушен |

100/ отколот |

||||

|

5,4 Fr (1,8 мм) |

0,10 Дж (min) |

||||||

|

0,45 Дж (max) |

11±6/ разрушен |

18±8/ разрушен |

61±18/ разрушен |

||||

Примечание: ЭГЛ – электрогидравлическая литотрипсия, ЭИЛТ – электроимпульсная литотрипсия, ** – p<0,01, *** – p<0,001 - различия по сравнению с ЭГЛ, А - p<0,05, АА - p<0,01 - различия по сравнению с ЭИЛТ с энергией в импульсе 0,1 Дж.

к 7-му–14-му дням после электроимпульсного воздействия с энергией в импульсе от 0,1 до 0,7 Дж, а полное морфологическое восстановление – в течение 1 месяца (см. рис. 5, 6, обложка 3). По данным нашего исследования, электроимпульсное воздействие с энергией 0,1-0,7 Дж приводит к морфологическим изменениям, ограниченным мышечным слоем стенки и являющимися фокальными из-за прицельного точечного нанесения импульсов. Вследствие этого развитие соединительной ткани, замещающей очаги некроза, ни в одном случае не привело к сужению мочеточника при проспективном наблюдении в течение 1 года (см. рис. 7, обложка 3).

Простое открытое рандомизированное контролируемое исследование по оценке эффективности, переносимости и безопасности эндоскопической ЭИЛТ было проведено у 146 больных с камнями ЛМС, мочеточника или мочевого пузыря.

Размеры конкрементов в I и II группах представлены в табл. 2. В III группе в среднем размер камней составил 17,8±9,7 мм (от 12 до 35 мм). Наибольший максимальный размер имели конкременты мочевого пузыря, наименьший – дистального отдела мочеточника.

Средняя продолжительность операции ЭИЛТ составила 65±38 минут. У 144 (98%) больных ЭИЛТ сопровождали литоэкстракцией. Статистически значимо более низкая энергия в импульсе требовалась для дробления конкрементов ЛМС, чем конкрементов мочеточника и мочевого пузыря (табл. 3). Во II и III группах значения энергии в импульсе при ЭИЛТ были сопоставимы, однако количество импульсов, необходимых для деструкции конкрементов мочевого пузыря, было статистически значимо больше, чем мочеточника (96±57 против 25±31 соответственно, p<0,01), причем в мочеточнике применяли только одиночные, либо парные, а в мочевом пузыре – серийные импульсы. Большое количество импульсов при ЭИЛТ и высокая кратность их повторения в III группе были обусловлены прежде всего более круп-

Таблица 2

Характеристика размеров конкрементов у больных, включенных в исследование

|

Размеры конкрементов |

ЛМС (I группа, n=10) |

Мочеточник (II группа, n=124) |

Мочевой пузырь (III группа, n=12) |

|||

|

верхняя/3 (n=35) |

средняя/3 (n=10) |

нижняя/3 (n=79) |

Мочеточник, всего (n=124) |

|||

|

Длина, мм, ш± д |

8,8±6,4*** |

6,5±2,6*** |

6,2±2,5*** |

5,1±2,3*** ф |

5,6±2,5*** ф |

17,8±9,7 |

|

Ширина, мм, ш± д |

5,6±1,7*** |

7,1±2,6* |

5,3±1,8*** |

4,9±1,8*** А |

5,5±2,2*** |

9,3±1,0 |

|

Размер от 1 до 5 мм, n (%) |

2 (20%) |

16 (46%)** |

8 (80%)*** фф |

49 (62%)*** ф |

73 (58%)*** ф |

0 (0%) |

|

Размер от 5 до 10 мм, n (%) |

6 (60%) |

14 (40%) |

0 (0%) фф |

28 (35%) |

42 (34%) |

4 (33%) |

|

Размер от 10 до 15 мм, n (%) |

0 (0%) |

3 (9%) |

2 (20%) |

2 (3%)* |

7 (6%) |

2 (17%) |

|

Размер > 15 мм, n (%) |

2 (10%) |

2 (5%)*** |

0 (0%)** |

0 (0%)*** |

2 (2%)*** |

6 (50%) |

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 – статистически значимые различия по сравнению с конкрементами мочевого пузыря, ф - p<0,05, фф - p<0,01 - статистически значимые различия по сравнению с конкрементами ЛМС, А -p<0,05 – статистически значимые различия по сравнению с конкрементами в верхней трети мочеточника.

Таблица 3

Показатели ЭИЛТ, достаточные для деструкции мочевых камней разной локализации

|

Параметры ЭИЛТ |

ЛМС (I группа, n=10) |

Мочеточник (II группа, n=124) |

Мочевой пузырь (III группа, n=12) |

|||

|

верхняя/3 (n=35) |

средняя/3 (n=10) |

нижняя/3 (n=79) |

Мочеточник, всего (n=124) |

|||

|

Энергия в импульсе, Дж |

0,45±0,07* ф |

0,64±0,06 |

0,52±0,11 |

0,6±0,12 |

0,63±0,1 |

0,66±0,08 |

|

Частота импульсов, Гц |

одиночные |

парные, 5 Гц |

парные, 5 Гц |

парные, 5 Гц |

парные, 5 Гц |

серийные, 3-5 в пачке, 5 Гц |

|

Количество импульсов, необходимых для деструкции конкрементов, n |

30±7* |

71±48 |

40±17 |

8±15** |

25±31** |

96±57 |

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01 – статистически значимые различия по сравнению с конкрементами мочевого пузыря, ф - p<0,05 - статистически значимые различия по сравнению с конкрементами в мочеточнике.

ными размерами конкрементов мочевого пузыря (табл. 3). Мы попытались разработать оптимальные параметры ЭИЛТ для первоначального воздействия на камни, локализующиеся в разных отделах мочевых путей. Так, в ЛМС дробление конкрементов следует проводить, начиная с энергии в импульсе 0,45 Дж одиночными импульсами. Дробление конкрементов мочеточника целесообразно выполнять одиночными либо парными импульсами при энергии в импульсе 0,45-0,6 Дж, а для дробления конкрементов мочевого пузыря требуется воздействие парными или серийными импульсами с энергией в импульсе 0,6-0,7 Дж.

Суммарная эффективность контактного электро-импульсного дробления конкрементов у больных МКБ составила 96%, при этом полная деструкция конкремента была достигнута во время первой ЭИЛТ в 92,5% случаев, во время повторной ЭИЛТ еще в 3,5% случаях, и только в 4% случаев дробление было частичным. Выполнение ЭИЛТ оказалось технически возможным у всех больных с камнями ЛМС, мочеточника и мочевого пузыря, причем полная деструкция конкремента при проксимальных конкрементах, а именно конкрементах ЛМС, была получена в 100% случаев, верхней трети мочеточника – в 91% и средней трети – в 100% случаев. Конкременты подобной локализации ранее были доступны дроблению только с помощью ЭГЛ, ЛазЛТ, частично пневматической литотрипсии (ПНЛТ) и дистанционной литотрипсии (ДЛТ) [14, 15]. По данным ранее опубликованных исследований частота разрушения камней при проксимальном их расположении в мочеточнике с помощью других методов КЛТ (суммарно ПНЛТ + ЭГЛ + ЛазЛТ) и ДЛТ была ниже, чем мы получили при ЭИЛТ (82% для КЛТ, 75% для ДЛТ и 91% для ЭИЛТ) [16, 17, 18]. Это позволило расценить ЭИЛТ как высокоэффективный метод лечения проксимальных конкрементов мочеточника, близкий по эффективности к ЛазЛТ (эффективность ЛазЛТ, по данным разных авторов, равна 88-97%) [11].

Частота деструкции дистальных камней мочеточника при ЭИЛТ составила 95%. Это сопоставимо с суммарной эффективностью всех методов КЛТ при камнях подобной локализации (эффективность 95%) [19] и значительно превзошла эффективность ДЛТ (78%) [20]. Это позволило считать ЭИЛТ методом, не уступающим по эффективности другим методам КЛТ при лечении дистальных камней мочеточника. Подобное утверждение применимо и для конкрементов мочевого пузыря, которые были разрушены нами с помощью ЭИЛТ в 100% случаев.

Однако клиническая эффективность нового метода не имеет самостоятельного значения без его клинической безопасности. При выполнении ЭИЛТ у 11 (8,2%) больных с камнями ЛМС и мочеточника отмечены интраоперационные осложнения: перфорация мочеточника – у 4 (3%) и миграция конкремента в почку – у 7 (5,2%) больных.

Перфорация мочеточника в нашем исследовании произошла у 2 больных в верхней трети мочеточника и у 2 – в нижней трети. Все пациенты имели осложненное течение МКБ (уретерит), нахождение камня в мочеточнике до ЭИЛТ в течение 6-9 суток, размеры камня более 8 мм, что потребовало длительного дробления и манипулирования ригидным эндоскопом в зоне отечной, рыхлой стенки мочеточника, что и привело к ее перфорации. Этим больным прервали начатое эндоскопическое вмешательство, трем выполнили открытую операцию – уретеролитотомию, еще одному установили стент с последующей повторной успешной ЭИЛТ. На частоту перфораций мочеточника мог повлиять и небольшой опыт применения нами ЭИЛТ на начальном этапе работы, поскольку у последних 40 больных, включенных в исследование, случаев перфорации мочеточника не было.

В 7 случаях (5,2%) произошла миграция конкремента в почку. Миграция конкремента была более характерна для больных с высоким расположением конкремента: в верхней трети мочеточника – 5 пациентов, в средней трети – 1 и нижней трети – 1 пациент. Больным с мигрировавшим конкрементом заканчивали операцию ЭИЛТ и проводили динамическое наблюдение за течением заболевания.

В нашем исследовании в день проведения ЭИЛТ у 23 (16%) больных зарегистрированы эпизоды макрогематурии, которые купировались самопроизвольно без назначения гемостатической терапии в течение нескольких часов у всех больных. Мы расцениваем данное явление не столько как осложнение ЭИЛТ, но в большей степени как следствие эндоскопической манипуляции.

Интраоперационных осложнений в III группе пациентов не было.

В раннем послеоперационном периоде всего во всех группах возникли следующие осложнения: рецидив почечной колики – 15 (10,3%) случаев, острый пиелонефрит – 2 (1,4%), обострение хронического пиелонефрита – 8 (5,5%), обострение хронического цистита – 2 (1,4%), острая задержка мочи – 1 (0,7%) случай.

Несмотря на то, что электроимпульсную литотрипсию в большинстве случаев заканчивали удалением всех видимых фрагментов камней, самостоятельное отхождение мелких фрагментов конкрементов в послеоперационном периоде зафиксировано у 37 (25,3%) больных. В 24 случаях отхождение фрагментов происходило спонтанно и не требовало дополнительных вмешательств. В 15 (10,3% от всех больных) случаях выход фрагментов провоцировал рецидив почечной колики и потребовал вмешательства: уретероскопии с литоэкстракцией [в 8 (5,4%) случаях] либо повторной ЭИЛТ фрагментов конкрементов [в 7 (4,8%) случаях] с последующим стентированием мочеточника. Статистически значимых различий по частоте рецидива колики в послеоперационном периоде между I и II группами не выявлено, однако имелась тенденция к более частому возобновлению симптомов у больных с исходным расположением конкрементов в ЛМС и верхней трети мочеточника.

Острый пиелонефрит развился у двух пациентов в раннем послеоперационном периоде, что потребовало в одном случае консервативного лечения, а в другом, в связи с образованием карбункулов почки, срочного открытого оперативного вмешательства. Терапию 8 пациентов с обострением хронического пиелонефрита проводили стандартными средствами с контролем выделительной функции оперированной почки.

Ранним послеоперационным осложнением в III группе было обострение хронического цистита [2 случая (1,4% от всех больных)], обусловленного, возможно, большей травматичностью слизистой мочевого пузыря в связи с большим количеством импульсов при ЭИЛТ и продолжительностью операции вследствие исходно больших размеров конкрементов (28 и 35 мм соответственно). Больным III группы с обострением хронического цистита проводили антибактериальную и противовоспалительную терапию.

У 1 (0,7%) больного III группы возникла острая задержка мочи из-за вклинивания крупного фрагмента камня в шейку мочевого пузыря. Это потребовало повторной уретроскопии и ЭИЛТ фрагмента камня.

Отдаленных послеоперационных осложнений в течение года наблюдения не было.

Средняя продолжительность нахождения больного в стационаре в группах составила от 11,8±7,6 (I группа) до 8,0±5,2 (III группа) дней, что значительно меньше, чем после проведения открытой литотомии [14, 22]. Доля больных МКБ, выписанных из стационара на 3-и сутки после ЭИЛТ составила 46%, на 5-е сутки – еще 30% больных.

ВЫВОДЫ

-

1. Контактная ЭИЛТ с энергией одиночного импульса от 0,1 Дж до 0,45 Дж обеспечивает разрушение образцов камней всех типов в эксперименте, включая образцы, состоящие из 100% цемента.

-

2. Эффективность ЭИЛТ при разрушении образцов камней умеренной плотности сопоставима с эффективностью ЭГЛ, а при разрушении образцов камней высокой плотности превосходит ее. Деструкция образцов камней одинаковой плотности может быть получена при ЭИЛТ с энергией одиночного импульса, в 2-4 раза меньшей, чем при ЭГЛ.

-

3. Электроимпульсное воздействие на слизистую мочеточника и мочевого пузыря собак с энергией в импульсе 0,1-0,7 Дж приводит к фрагментарному некрозу слизистой и развитию асептического воспаления, ограниченного мышечным слоем; воздействие с энергией в импульсе более 0,7 Дж вызывает крупноочаговое повреждение всех слоев стенки, включая адвентицию, и может привести к разрыву мочеточника.

-

4. Контактное электроимпульсное воздействие с энергией в импульсе от 0,1 до 0,7 Дж у собак сопровождается восстановлением целостности эпителия мочеточника и мочевого пузыря к 7-му– 14-му дням, полным морфологическим восстановлением в течение 1 месяца и не приводит к развитию стриктур мочеточника по данным проспективного наблюдения в течение 1 года.

-

5. Контактная ЭИЛТ у больных МКБ является эффективным методом лечения конкрементов любого химического состава в ЛМС, мочеточнике и мочевом пузыре, приводя к деструкции конкремента в 96% случаев, клиническому выздоровлению в 93% случаев и клиническому улучшению в 4% случаев.

-

6. Контактная ЭИЛТ является безопасным методом лечения у больных с мочекаменной болезнью, вызывая осложнения в 9% случаев, из них перфорацию мочеточника – в 3% случаев.

-

7. Применение ЭИЛТ расширяет показания к использованию малоинвазивных методов, снижает время пребывания в стационаре и повышает качество оказываемой медицинской помощи, что является важной социально-экономической задачей.

Список литературы Эффективность и безопасность эндоскопической контактной электроимпульсной литотрипсии у больных мочекаменной болезнью

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Гущин Б.Л. Перспективы технологического развития современной урологии//Материалы IX Всероссийского съезда урологов. -М., 1997. -С. 181-200.

- Гланц С. Медико-биологическая статистика: Пер. с англ./С. Гланц; Под ред. Н.Е. Бузикашвили, Д.В. Самойлова. -М.: Практика, 1999. -459 с.

- Дзеранов Н.К., Байбарин К.А., Казаченко А.В. Качество жизни пожилых больных нефролитиазом. Урология № 1. 2006. -М. Медицина. -С. 7-11.

- Лопаткин Н.А., Мартов А.Г. Состояние и перспективы развития урологической помощи в Российской Федерации: Материалы X Рос. Съезда урологов. -М., 2002. -С. 5-26.

- Мартов А.Г., Гущин Б.Л., Аль-Мусави Ш.И., Таршев И.Н., Серебряный С.А., Писенок А.А. Опыт клинического применения полужестких миниуретерореноскопов в диагностике и лечении мочекаменной болезни. Урология № 6. 2003. -М. Медицина. -С. 48-52.

- Мартов А.Г., Сафаров Р.М., Гущин Б.Л., Кудрявцев Ю.В. Сравнительная характеристика эффективности и безопасности применения различных типов контактных литотриптеров. Пленум правления Российского общества урологов, Саратов, 15-17 сентября 1998 г. -Москва, 1998. -С. 312-313.

- Руденко В.И. Мочекаменная болезнь. Актуальные вопросы диагностики и выбора лечения: Дис.... докт. мед. наук. -М, 2004. -188 с.

- Урология: Учебник/Н.А. Лопаткин, А.Г. Пугачев, О.И. Аполихин и др.; Под ред. Н.А. Лопаткина. -5-е изд., перераб. и доп. -М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. -520 с.: ил. -(Серия «XXI век).

- Усов А.Ф., Семкин Б.В., Зиновьев Н.Т. Переходные процессы в установках электроимпульсных технологий. СПб.: Наука, 2000. -160 с.

- Трапезникова М.Ф., Дутов В.В. Современные аспекты нефролитотрипсии: Материалы пленума правления Рос, общества урологов. -М.: ООP «Информполи-граф», 1998. -С. 259-273.

- Яненко Э.К., Румянцев В.Б., Сафаров P.M., Ступак Н.В. Окклюзия мочевыводящих путей -основная причина развития ряда осложнений мочекаменной болезни.//Урология. -2003. -№ 1. -С. 17-20.

- Pearle M.S., Pierce H.L., Miller G.L. et al. Optimal method of urgent decompression of the collecting system for obstruction and infection due to ureteral calculi. J Urol 1998;160:1260-1264.

- Кupeli B., Biri H., Isen K. et al. Treatment of ureteral stones: comparison of extracorporeal shock wave lithotripsy and endourologic alternatives. Eur Urol 1998;34:474-479.

- Eden C.G., Mark I.R., Gupta R.R., Eastman J., Shrotri N.C., Tiptaft R.C. Intracorporeal or extracorporeal lithotripsy for distal ureteral calculi? Effect of stone size and multiplicity on success rate. J Endourol 1998;12:307-312.

- Jung P., Wolff J.M., Mattelaer P., Jakse G. Role of lasertripsy in the management of ureteral calculi: experience with alexandrite laser system in 232 patients. J Endourol 1996;10:345-348.

- Bierkens A.F., Hendrikx A.J.M., De La Rosette J.J. et al. Treatment of mid and lower ureteric calculi: extracorporeal shock-wave lithotripsy vs laser ureteroscopy. A comparison of costs, morbidity, and effectiveness. Br J Urol 1998;81:31-35.

- Devarajan R., Ashraf M., Beck R.O., Lemberger R.J., Taylor M.C. Holmium:YAG lasertripsy for ureteric calculi. An experience of 300 procedures. Br J Urol 1998;82:342-347.

- Yip K.H., Lee C.W., Tam P.C. Holmium laser lithotripsy for ureteral calculi: an outpatient procedure. J Endourol 1998;12:241-246.

- Sofer M., Watterson J.D., Wollin T.A., Nott L., Razvi H., Denstedt J.D. Holmium:YAG laser lithotripsy for upper urinary tract calculi in 598 patients. J Urol 2002;167:31-34 (33)

- Yang S.S., Hong J.S. Electrohydraulic lithotripsy of upper ureteral calculi with semirigid ureteroscope. J Endourol 1996;10:27-30.

- Grasso M., Bagley D. Small diameter, actively deflectable, flexible ureteropyeloscopy. J Urol 1998;160:1648-1654.

- Lam J.S., Greene T.D., Gupta M. Treatment of proximal ureteral calculi: holmium:YAG laser lithotripsy versus extracorporeal shock wave lithotripsy. J Urol 2002;167:1972-1976.

- Lalak N.J., Moussa S.A., Smith G., Tolley D.A. The Dornier compact delta lithotripter: the first 150 ureteral calculi. J Endourol 2002;16:645-648.

- Watterson J.D., Girvan A.R., Beiko D.T. et al. Ureteroscopy and Holmium:YAG laser lithotripsy: an emerging definitive management strategy for symptomatic ureteral calculi in pregnancy. Urology 2002;60:383-387.