Эффективность когнитивной психотерапии во время беременности у женщин с потерей плода в анамнезе на основе динамической стандартизированной оценки уровня депрессии

Автор: Никифорова Татьяна Владимировна, Агаркова Любовь Аглямовна, Счастный Евгений Дмитриевич

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психосоматика

Статья в выпуске: 3 (84), 2014 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа психического статуса 72 беременных женщин с потерей плода в анамнезе, оценки степени тяжести депрессивного расстройства, в условиях динамической стандартизированной регистрации уровня депрессии по 17пунктовой шкале Гамильтона оценивалась эффективность когнитивной психотерапии, включающей релаксационные техники, работу с убеждениями, жизненными ориентирами, когнитивными картами. Выявлены факторы, влияющие на результативность психотерапевтических методов у женщин с проблемой невынашивания.

Депрессивное расстройство, степень тяжести, женщины с потерей плода в анамнезе, когнитивная психотерапия, респондеры, нон- респондеры, шкала депрессии гамильтона

Короткий адрес: https://sciup.org/14295753

IDR: 14295753 | УДК: 616.895.4:618.3-055.2-02

Текст научной статьи Эффективность когнитивной психотерапии во время беременности у женщин с потерей плода в анамнезе на основе динамической стандартизированной оценки уровня депрессии

Введение. В современной психиатрии, как и в современном акушерстве, особое место занимают депрессивные расстройства периода беременности, которые встречаются от 9 до 38 % [3, 4, 6, 11]. Вопреки распространенному заблуждению, беременность не помогает женщине избавиться от депрессии [9]. Среди методов психотерапии, применяемых в настоящее время у пациентов с депрессивными расстройствами, приоритетными остаются недирективные методы лечения, так как пациенты обычно извлекают пользу только из тех истин, которые открывают сами [1]. На начальных этапах взаимодействия с пациентами, имеющими психическое расстройство, приоритет отдается рациональной психотерапии [5]. Поскольку данный вид психотерапии позволяет пациентам принять депрессивное состояние как временное явление, имеющее медицинскую природу, понять механизмы формирования депрессии и обсудить перспективы лечения. В дальнейшем при работе с депрессивными пациентами наиболее эффективным методом оказывается когнитивная терапия. Высокая результативность этого метода у депрессивных пациентов была доказана в рандомизированных клинических исследованиях [8, 10].

Целью настоящей работы явилась оценка эффективности когнитивной психотерапии у депрессивных беременных женщин с потерей плода в анамнезе.

Материал и методы. Проведена оценка актуального психического статуса у 72 женщин, наблюдающихся по беременности на базе ФГБУ НИИ «НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии» СО РАМН с верифицированным депрессивным расстройством. Степень выраженности депрессивного расстройства в основной группе была следующей: легкая степень депрессивного расстройства регистрировалась у 46 пациентов (63,9 %), умеренная степень тяжести – у 26 (36,1 %). Средний возраст пациентов составил 27,9±4,1 года; средний возраст начала половой жизни у женщин – 18,4±2,2 года; средний возраст вступления в брак – 21,5±3,3 года. Семейное положение пациентов было следующим: 83,2 % были замужем, 16,9 % не состояли в официальном браке. Динамика психопатологической симптоматики оценивалась по 17-пунктовой шкале Гамильтона до исследования, на 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 14-й неделях, перед родами и после. Когнитивная психотерапия начиналась в сроке 16—20 недель беременности, продолжалась в течение 20 психотерапевтических сессий, Завершалась в раннем послеродовом периоде. Психотерапия включала в себя применение релаксационных техник, работу с формулой АВС, убеждениями, поиск центральных убеждений, работу с жизненными ориентирами, составление когнитив- ных карт, применение опровергающих техник, выполнение и обсуждение домашних заданий [7]. В ситуациях неблагополучного исхода беременности мы предлагали пациентам психотерапевтическую работу с потерей [2].

Результаты исследования и их обсуждение. Среди 72 беременных женщин, начавших когнитивную психотерапию, 15 её не закончили: у 3 беременных развилась тяжелая акушерская патология, 12 женщин завершили беременность потерей плода. Из 57 пациенток, получавших когнитивную психотерапию и завершивших ее, 31 (54,4 %) пациент отнесен нами к группе респондеров, 26 (45,6 %) пациенток оказались нонреспондерами.

Пациенты с легким депрессивным эпизодом с самого начала исследования с интересом отзывались на предлагаемые методы психотерапии, обсуждали и увлеченно выполняли домашнее задание. Беременные женщины с депрессивным эпизодом средней степени тяжести из-за выраженных когнитивных нарушений сомневались в эффективности предложенных методов терапии, благополучном исходе беременности и родов, способностях эффективно функционировать в послеродовом периоде. Они неохотно включались в психотерапевтический процесс лечения, забывали делать домашнее задание в соответствии с предлагаемыми когнитивными методиками.

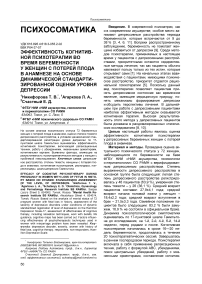

На 3-й неделе исследования среди части пациенток со средней степенью тяжести мы заметили интерес к психотерапевтическим сессиям, они оценили эффект релаксационных мероприятий, начали искать ложные убеждения и приносить самоотчеты. Более явное ослабление депрессивных симптомов у пациенток с легким депрессивным эпизодом, позже отнесенных нами к респондерам, отмечалось к концу 4-й недели лечения. У пациенток-респондеров средний депрессивный балл по шкале Гамильтона к 4-й неделе исследования составил 9,9±3,1 балла, что имело достоверную разницу с пациентами из группы нонреспонде-ров, не ответивших на психотерапию, где средний балл по шкале Гамильтона имел значение 14,4±4,3 (p<0,0001).

К 6-й неделе исследования в группе респон-деров редуцировались самообвиняющие высказывания, идеи неполноценности и в целом когнитивный компонент депрессии, включающий снижение уровня затрудненного мышления, концентрации внимания и склонности к сомнениям. Пациенты увлеченно работали с когнитивными схемами и оспаривали ранее существовавшие ложные убеждения. Количество баллов уменьшилось до 7,3±1,8, что достоверно отличалось от среднего балла в группе нон-респондеров 14,6±3,7 (p<0,0001). Перед родами в группе респондеров количество баллов со- ставило 4,9±2,7, что достоверно отличалось от среднего депрессивного балла в группе нон-респондеров 17,4±3,7 (p<0,0001). Пациенты-респондеры к концу беременности умели контролировать тревогу при помощи релаксационных методик и ощущали радость от предстоящего материнства. Подобная тенденция сохранялась и в раннем послеродовом периоде, когда средний депрессивный балл в группе рес-пондеров соответствовал показателю 4,4±3,1, а в группе нонреспондеров имел значение 17,9±4,3 (p<0,0001).

На рисунке 1 представлена динамика депрессивной симптоматики внутри группы среди респондеров и нонреспондеров.

Рис. 1. Динамика депрессивной симптоматики внутри группы респондеров и нонреспондеров

Эмоциональное состояние пациенток-нонреспондеров оказалось чрезвычайно зависимым от наличия акушерской патологии и состояния плода. Пациенты фиксировались на акушерских проблемах, настаивали на частых исследованиях, позволяющих оценить плацентарные функции и результаты сердечной деятельности плода. Доминирующими жалобами являлись болезненные ощущения внизу живота и плохое общее самочувствие. Усилились когнитивные нарушения: снизился темп мышления, чаще стали возникать навязчивые мысли и опасения за исход беременности и родов, появились страхи родить неполноценного ребенка, появились фантазии о возможных травмах и уродствах у плода. Более выраженные депрессивные нарушения мы отмечали к концу 6-й недели исследования. Пациенты сообщали о незначительном эффекте релаксационных мероприятий, сомневались в эффективности предложенной психотерапии, настаивали на других психотерапевтических методах, в частности гипнотических методиках. При обсуждении этого желания некоторые из пациентов с неловкостью сообщали о поисках «альтернативных» методов лечения, в частности рассказывали о посещениях «бабушек» и других «целителей» с целью снятия «сглаза, порчи».

Пациентки-нонреспондеры пропускали назначенные психотерапевтические сессии или отменяли их по телефону, ссылаясь на плохое самочувствие. Приходя на запланированную сессию, женщины больше акцентировались на многочисленных акушерских жалобах, пытались интерпретировать симптомы, просили объяснить полученные результаты анализов, оценить параметры плацентометрии и фето-метрии, нежели на возможности поиска автоматических мыслей и связанных с ними убеждений. Подобное поведение пациенток в психотерапии осложняло проведение когнитивных психотерапевтических сессий, затрудняло дальнейшее планирование и требовало пересмотра психотерапевтической работы в пользу возвращения к использованию рациональных методов психотерапии с последующим применением когнитивных методов. В послеродовом периоде с пациентами, имеющими высокую выраженность депрессивной симптоматики, вновь обсуждались различные варианты лечения депрессивных расстройств, включая и медикаментозное лечение при условии прекращения лактации, но пациентки-нонреспондеры, желая кормить грудью ребенка, отказывались от терапии, надеясь собственными силами вернуться в прежнее здоровое состояние, не применяя специфического лечения.

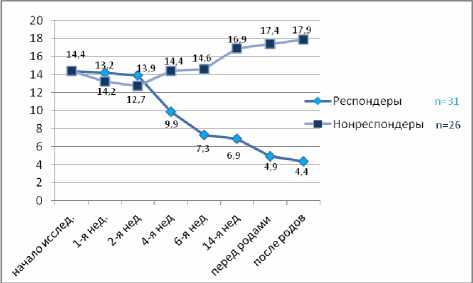

Рис. 2. Динамика депрессивной симптоматики по шкале Гамильтона в основной группе пациентов (LSD-test)

Сравнивая динамику депрессивной симптоматики внутри группы, т. е. между подгруппой женщин, у которых беременность завершилась рождением ребенка, и подгруппой женщин, у которых наблюдалась потеря плода (рис. 2), видно, что в начале исследования достоверной разницы между данными подгруппами не наблюдалось. В подгруппе пациенток, родивших ребенка, средний депрессивный балл имел значение 14,4±3,9, а в подгруппе пациенток, завершивших беременность потерей плода, средний балл по шкале Гамильтона соответствовал 14,6±2,5 (p>0,05).

Подобная тенденция наблюдалась вплоть до 2-й недели исследования, когда в подгруппе пациенток, родивших ребенка, наметилась тенденция к снижению среднего депрессивного балла до 13,4±4,1, в то время как в подгруппе пациенток, завершивших беременность потерей плода, средний балл по шкале Гамильтона продолжил возрастать до 6,7±3,2 (p<0,05).

Со 2-й недели исследования в подгруппе родивших женщин происходило плавное снижение депрессивной симптоматики, к концу 4-й недели средний балл по шкале Гамильтона среди этих пациенток составил 12,0±4,3. В то время как в подгруппе пациенток, завершивших беременность потерей плода, происходило увеличение депрессивной симптоматики с нарастанием среднего депрессивного балла до 17,6±4,0 (p<0,0001). Критерием эффективности терапии является снижение исходного балла HDRS-17 между 4-й и 6-й неделями более чем на 50 % от первоначального. Эффективность терапии отчетливо наблюдалась в группе пациенток, завершивших беременность рождением ребенка. В подгруппе женщин, потерявших ребенка, данного эффекта не наблюдалось, что указывало на неэффективность проводимой терапии. Сравнивая средний депрессивный балл между подгруппами на 6-й неделе исследования, следует отметить достоверную разницу между двумя подгруппами по данному исследуемому признаку: 10,8±4,7 и 17,1±4,3 (p<0,0001). В послеродовом периоде мы наблюдали максимальную достоверную разницу между исследуемыми подгруппами. В подгруппе пациенток, родивших ребенка, средний депрессивный балл соответствовал значению 9,8±7,1, в то время как в подгруппе потерь имел максимальное значение – 19,6±4,5 (p<0,0001), что соответствовало уровню средней и тяжелой депрессии среди пациентов этой подгруппы.

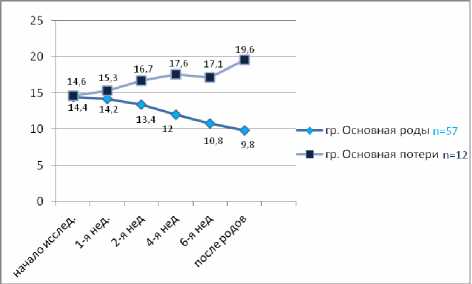

Проанализирована связь между степенью тяжести депрессивного расстройства и эффектом когнитивной терапии в подгруппах пациенток респондеров и нонреспондеров (рис. 3).

Рис. 3. Связь между степенью тяжести депрессивного расстройства и эффектом когнитивной терапии в подгруппах пациентов респондеров и нонреспондеров

Пациентки-респондеры с легкой тяжестью депрессии быстрее отвечали на когнитивную психотерапию, чем пациентки-респондеры, имеющие среднюю степень тяжести. Положительный эффект отчетливо проявлялся к концу 4-й недели терапии и продолжал сохраняться в раннем послеродовом периоде. Пациентки-респондеры со средней степенью тяжести лишь к концу 6-й недели психотерапии начинали показывать снижение депрессивной симптоматики на 50 %, данный эффект закреплялся к 14-й неделе терапии. Уровень депрессивной симптоматики внутри подгруппы респондеров всегда имел достоверную разницу (p<0,001). В подгруппе нон-респондеров депрессивная симптоматика усиливалась на протяжении всего исследования и достигала максимального значения в раннем послеродовом периоде. Уровень депрессивной симптоматики внутри подгруппы нонреспонде-ров имел достоверную разницу в начале исследования и на 2-й неделе исследования (p<0,001). Росту депрессивной симптоматики в данной подгруппе способствовало развитие акушерской патологии, которое объективно усугубляло состояние плода, требовало немедленной госпитализации, что незамедлительно сказывалось на эмоциональном состоянии наших пациентов. Поиск пациентами причинноследственных связей между акушерской патологией и возможным негативным исходом беременности приводил к постоянной рефлексии и актуализации проблем потери плода в предыдущих беременностях. При проведении корреляционного анализа зарегистрированы положительные корреляционные связи между инкура-бельностью угрозы прерывания беременности и усилением депрессивных симптомов (R=0,36, p=0,04), развитием гестоза и нарастанием депрессивной симптоматики (R=0,63, p=0,01), задержкой роста плода и усилением депрессивных переживаний (R=0,41, p=0,03).

Проанализированы факторы, влияющие на эффективность терапии у депрессивных пациенток исследуемой группы. Положительному эффекту когнитивной терапии способствовало более раннее начало психотерапии. При проведении корреляционного анализа выявлены отрицательные корреляционные связи между эффективностью психотерапии и таким критерием, как более раннее начало психотерапии при выявлении депрессивного расстройства (R=-0,3, p=0,02). Зафиксированы аналогичные взаимосвязи между эффективностью психотерапии и такими параметрами, как низкий паритет беременности (R=-0,27 p=0,04) и меньшее количество абортов в анамнезе (R=-0,3 p=0,02). Положительная корреляционная связь получена между эффективностью психотерапии и минимальным временным промежутком с момента предыдущей потери плода (R=0,3, p=0,04).

Выводы. Проведенное исследование позволяет судить об эффективности психотерапевтического лечения у беременных женщин с потерей плода в анамнезе. На положительный результат психотерапии влияет более раннее начало психотерапевтического лечения, меньший интервал времени, прошедший с момента предыдущей потери плода, низкий паритет беременности и меньшее количество абортов в анамнезе. Эффективность психотерапии зависит не только от степени депрессивного расстройства, но также и от наличия акушерской патологии, усугубляющей состояние плода. При нарастании депрессивной симптоматики и отсутствии эффекта от психотерапевтического лечения тяжесть депрессивного расстройства увеличивается и достигает максимального уровня в послеродовом периоде.

На основании полученных данных предложенный метод терапии можно оценить как эффективный способ при терапии депрессивного расстройства легкой и средней степени тяжести у беременных женщин с потерей плода в анамнезе, без выраженной акушерской патологии в условиях амбулаторного наблюдения. В ситуациях неблагополучного исхода беременности психологическое сопровождение потери должно проводиться бережно и максимально использовать как возможности пациентов, так и ресурсы окружающего персонала.