Эффективность мер дезинсекции и дератизации по снижению эпидемиологического риска в Горно-Алтайском высокогорном природном очаге чумы

Автор: Матросов Александр Николаевич, Чипанин Евгений Владимирович, Никитин Алексей Яковлевич, Денисов Алексей Васильевич, Мищенко Александр Иванович, Рождественский Евгений Николаевич, Кузнецов Александр Александрович, Попов Николай Владимирович

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в эпидемиологии

Статья в выпуске: 4 (36), 2021 года.

Бесплатный доступ

Оценена эффективность экстренных мер по дезинсекции и дератизации для снижения риска заболеваний населения на территории Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы. Исследования проводили в 2016-2021 гг. в Горно-Алтайском высокогорном очаге чумы, который является северной частью общего с Монголией трансграничного Сайлюгемского природного очага. При сборе, обработке и анализе данных использовали зоологические, эпизоотологические, эпидемиологические и статистические методы исследований, а также ГИС-инструменты. Эпидемиологический надзор за чумой в очаге осуществляется с 1961 г. До 2011 г. здесь выделяли только рамнозопозитивные штаммы чумного микроба с избирательной вирулентностью центральноазиатского подвида Yersinia pestis ssp. altaica, преимущественно в поселениях монгольской пищухи, в связи с чем эпидемический потенциал очага оценивали как невысокий. С 2012 г. стали обнаруживать высоковирулентные штаммы основного подвида чумного микроба - Yersinia pestis ssp. pestis в поселениях серого сурка и других видов носителей. Как следствие, с этого периода времени произошло изменение эпидемиологического статуса очага, что привело к трем случаям заболеваний людей бубонной формой чумы в 2014-2016 гг. В комплексе противоэпидемических мероприятий по неспецифической профилактике против чумы основными разделами оставались дезинсекция и дератизация. В 2016-2021 гг. площадь полевой дезинсекции составила 162,7 км2, поселковой дезинсекции - 127,3 тыс. м2, поселковой дератизации - 461,7 тыс. м2. Впервые внедрен в практику подход проведения дезинсекционных обработок только на эпидемически опасных участках, а именно вокруг стоянок животноводов, находящихся в границах выявляемых эпизоотий. Эффективность полевой дезинсекции составила 94,6 %, поселковой дезинсекции - 100 %, поселковой дератизации - 88,0 %. Контроль численности носителей и переносчиков чумы проводился с учетом экологических аспектов регуляции численности животных и соблюдения природоохранных мер. Дератизация и дезинсекция в комплексе с другими мерами профилактики чумы обеспечивают эпидемиологическое благополучие в очаге и снижают его эпизоотическую активность.

Чума, природный очаг, носители и переносчики чумы, факторы риска, контингенты риска, время риска, территории риска, дезинсекция, дератизация, эпидемиологическое благополучие

Короткий адрес: https://sciup.org/142231441

IDR: 142231441 | УДК: 616.98: | DOI: 10.21668/health.risk/2021.4.15

Текст научной статьи Эффективность мер дезинсекции и дератизации по снижению эпидемиологического риска в Горно-Алтайском высокогорном природном очаге чумы

Матросов Александр Николаевич – доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории эпизоотологического мониторинга отдела эпидемиологии (e-mail: ; тел.: 8 (937) 630-40-98; ORCID: .

Чипанин Евгений Владимирович – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник зоолого-паразитологического отдела (e-mail: ; тел.: 8 (395) 222-01-37; ORCID: .

Никитин Алексей Яковлевич – доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник зоолого-паразитологического отдела (e-mail: ; тел.: 8 (395) 222-01-37; ORCID: .

Денисов Алексей Васильевич – кандидат биологических наук, заведующий зоолого-паразитологической лабораторией (e-mail: ; тел.: 8 (388) 226-42-39; ORCID: .

Мищенко Александр Иванович – заведующий эпидемиологическим отделом (e-mail: ; тел.: 8 (388) 226-42-39; ORCID: .

Рождественский Евгений Николаевич – директор (e-mail: ; тел.: 8 (388) 226-42-39; ORCID: .

Кузнецов Александр Александрович – доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории эпизоотологического мониторинга отдела эпидемиологии (e-mail: ; тел.: 8 (845) 273-46-48; ORCID: .

Попов Николай Владимирович – доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории эпизоотологического мониторинга отдела эпидемиологии (e-mail: ; тел.: 8 (845) 251-52-10; ORCID: .

Чума до настоящего времени остается одним из самых опасных природно-очаговых заболеваний, распространенных в Северной и Южной Америке, Африке и Евразии [1–5]. В соответствии с действующими Международными медико-санитарными правилами (2005) она относится к социально значимым особо опасным инфекционным болезням, требующим международного контроля [6–11]. Заболевания чумой в мире в 2000–2020 гг. регистрировали на пяти материках в 20 странах мира с общим числом случаев 28 082, из которых 2504 (8,9 %) закончились летально [12–13].

На территории России, стран СНГ, Монголии и Китая в последнее десятилетие наблюдается повышение активности горных сурочьих и сусликовых природных очагов чумы. На этом фоне отмечались спорадические случаи заболеваний людей бубонной формой, связанные с разделкой тушек сурков, добытых в результате промысла [14–22] 1 . На территории России три случая зарегистрированы в 2014–2016 гг. в Горно-Алтайском высокогорном природном очаге, являющемся северной частью трансграничного Сай-люгемского очага [23, 24].

Эпидемиологический надзор в природных очагах чумы в Российской Федерации и странах СНГ включает в себя проведение эпизоотологического мониторинга, по результатам которого планируют и проводят профилактические мероприятия. При эпидемических осложнениях стратегия и тактика надзора за опасной инфекцией корректируются с учетом обеспечения эпидемиологической направленности исследований и профилактики чумы [25]. На территории Горно-Алтайского высокогорного, Тувинского горного, Тянь-Шаньского высокогорного природных очагов чумы в 2014–2021 гг. проводился целый (единый) комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, включающий в себя эпизоотологическое обследование, эпидемиологическое наблюдение, режимно-ограничительные и санитарно-технические мероприятия, информационно-разъяснительную работу с населением, а также проведение дезинфекционных обработок в эпидемических очагах и на эпизоотических участках [26–28]. Наиболее радикальными мерами остаются инсектицидные и родентицидные обработки, целью которых является подавление и ликвидация эпизоотий. Снижение численности носителей и переносчиков до уровня, при котором эпизоотический процесс прекращается, позволяет минимизировать риски инфицирования людей и обеспечивает эпидемиологическое благополучие населения по этой опасной инфекции.

В современный период происходит восстановление численности сурков, являющихся основными носителями чумы в горных очагах [18, 29]1. Этот пушной зверек – традиционный объект охотничьего промысла местного населения. Несмотря на запрет охоты на сурков на территориях природных очагов чумы, местное население ведет их добычу для использования в пищу и сбора жира, употребляемого в терапевтических целях. Для подавления эпизоотий чумы в поселениях сурков в настоящее время не рекомендуется истребление ценного охраняемого промыслового вида. По опыту прошлых лет экологические особенности сурков, связанные с питанием, размещением и пространственно-этологическими характеристиками, не могут обеспечить снижения их численности без больших затрат при организации и проведении истребительных работ. Попытки регуляции численности грызунов без учета популяционных особенностей зверьков не обоснованы и неэффективны [30].

В настоящее время в очагах чумы для подавления эпизоотий наибольший эффект дают меры борьбы с блохами – специфическими переносчиками и хранителями чумного микроба. В этих целях используют методы порошковидной или влажной дезинсекции, импрегнации материалов химическими препаратами на основе фосфорорганических, пиретроидных соединений, фенилпиразолов [26, 31–33]. Длительность их пулецидного воздействия составляет 2–4 месяца, в ряде случаев – до шести месяцев, а по некоторым наблюдениям – до трех лет, вероятно, вследствие нарушения норового биоценоза. В случае обработки устьев нор грызунов или зайцеобразных порошковидными соединениями более эффективны глубокое пропыливание с помощью воздуходувок (моторных опыливателей) или аэрозоляция с использованием генераторов холодного тумана.

Планирование и проведение экстренной профилактики чумы в ее очагах основано на системном подходе к содержанию мероприятий. Только выполнение их в комплексе обеспечивает устойчивый противоэпидемический эффект. В то же время дезинсекция и дератизация остаются наиболее радикальными мерами подавления и ликвидации эпизоотий чумы, что снижает риск инфицирования населения [23].

Целью исследования является оценка эффективности экстренных мер по дезинсекции и дератизации в целях снижения риска заболеваний населения на территории Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы.

Материалы и методы. Исследования проводились в 2016–2021 гг. в Горно-Алтайском высокогорном природном очаге чумы, площадь которого составляет 11 681 км2, располагающегося в административных границах Кош-Агачского района Республики Алтай (Российская Федерация). Он является северной частью трансграничного с Монголией Сай-люгемского природного очага общей площадью 28 597 км2. За последние пять лет в Горно-Алтайском высокогорном очаге чумы исследовано 9286 экземп- ляров мелких млекопитающих – носителей чумы, 70 025 экземпляров кровососущих эктопаразитов: блох (57 919), вшей, иксодовых и гамазовых клещей – основных и второстепенных переносчиков чумного микроба. Всего осмотрено на наличие блох 146 665 нор мелких млекопитающих: серого сурка, монгольской и даурской пищух, длиннохвостого суслика, раскопано 77 гнезд зверьков.

Эпидемические осложнения, связанные с заболеваниями людей бубонной формой чумы, потребовали перестройки всей системы эпидемиологического надзора в очаге, статус которого изменился в связи с выделением здесь высоковирулентных штаммов чумного микроба основного подвида [23, 34]. В соответствии со сложившейся обстановкой были увеличены объемы инсектицидных и родентицидных обработок, изменена тактика их проведения. Было внедрено использование малых мобильных формирований (бригад из пяти человек), проводящих работы на участках максимального эпидемиологического риска вокруг стоянок животноводов, располагающихся на эпизоотических участках. За один день такая бригада, в зависимости от удаленности и условий местности, проводит барьерную дезинсекцию вокруг 6–10 расположенных в горах отдельных животноводческих стоянок.

В период возможных осложнений по чуме (с мая по сентябрь) для проведения профилактических мероприятий Алтайская противочумная станция усиливалась 10–12 прикомандированными специалистами из числа сотрудников Российского (г. Саратов), Иркутского и Ставропольского противочумных институтов [24, 28]. В обследовании населенных пунктов и проведении истребительных мероприятий на их территории участвовали профилактические отделы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай. Все работы проводились в соответствии с утвержденными документами: «Комплексным планом мероприятий учреждений Роспотребнадзора по оздоровлению Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы в Кош-Агачском районе Республики Алтай», «Планом мероприятий (“дорожной картой”) по снижению рисков возникновения эпидемических осложнений на территории Горно-Алтайского природного очага чумы на 2019–2023 годы», утвержденным распоряжением Правительства Республики Алтай № 2-р от 11.01.2019 г., « Программой дезинсекционных и дератизационных обработок в ГорноАлтайском высокогорном природном очаге чумы», планами работы ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» в 2016–2021 гг.

При сборе, обработке и анализе данных использовались зоологические, эпизоотологические, эпидемиологические и статистические методы исследований, а также ГИС-инструменты [20]. Последние применялись на этапе принятия управленческих решений на основе интерактивной электронной карты «Управ- ление оздоровительными мероприятиями в ГорноАлтайском высокогорном очаге чумы».

Результаты и их обсуждение. На территории Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы, располагающегося в административных границах Кош-Агачского района Республики Алтай, с 1961 по 2021 г. отмечали только циркуляцию чумного микроба центральноазиатского подвида Yersinia pestis ssp. altaica в поселениях монгольской ( Ochotona pallassii ) и даурской ( O. daurica ) пищух, длиннохвостого суслика ( Spermophilus undulatus ), плоскочерепной полевки ( Alticola strelzowi ). Эти штаммы возбудителя чумы обладают высокой вирулентностью для белых мышей, но слабо- или авиру-лентны к морским свинкам [2]. На этом основании, несмотря на постоянную эпизоотическую активность очага, его эпидемический потенциал считали невысоким: на протяжении 50 лет здесь не регистрировали чумы у людей. В 2012 г. в этом очаге впервые был выделен штамм высоковирулентного основного подвида Y. pestiss ssp. pestis от трупа длиннохвостого суслика. В последующие годы этот вариант возбудителя стали регулярно изолировать от серого сурка ( Marmota baibacina ), длиннохвостого суслика, а также от широкого спектра блох и других эктопаразитов [18, 31]. Всего в очаге в 1961–2021 гг. выделена 2601 культура чумного микроба: к алтайскому подвиду относится 2438 штаммов, к основному подвиду – 163 (из них из полевого материала получено 160, из клинического – три штамма).

По результатам эпизоотологического мониторинга установлено, что численность носителей – фоновых видов грызунов и зайцеобразных: серого сурка, монгольской и даурской пищух, длиннохвостого суслика и плоскочерепной полевки – меняется в течение сезона и по годам. В современный период возросла плотность сурка, расширились границы заселенных им биотопов. Численность жилых нор (бутанов) варьируется от 0,3 до 2,0 на 1 га, составляя в среднем около 0,8 на 1 га. Более или менее стабильны численность и размещение монгольской пищухи и длиннохвостого суслика: средняя многолетняя плотность жилых колоний у пищухи весной составляет 4,8, осенью – 6,7 на 1 га; плотность суслика – 3,8 и 5,7 особи на 1 га по сезонам соответственно. Среднемноголетняя численность плоскочерепной полевки, мозаично обитающей в скальных обнажениях и каменистых россыпях по всем хребтам, окружающих Чуйскую степь, в среднем составляет весной 11,2 %, осенью – 29,7 % попадания в ловушки.

Низкой отмечается численность синантропных грызунов. В 11 крупных населенных пунктах на территории очага явно доминирует домовая мышь (Mus musculus): средний процент ее попадания в давилки весной составляет 2,6, осенью – 3,3. На высокогорных одиночных стоянках животноводов в строениях охотно селится плоскочерепная полевка, многолетний показатель численности которой варьируется от 4,0 % весной до 7,1 % попаданий осенью. Многие стоянки располагаются в окружении многовидовых поселений сурка, суслика и пищух.

Фауна блох в очаге, участвующих в циркуляции чумного микроба, представлена 54 видами и подвидами, из которых в 2016–2021 гг. было зарегистрировано 29. Массовыми являются 17 видов, относящихся к специфическим блохам сурка, суслика, пищух и полевки. Индексы обилия эктопаразитов в шерсти зверьков достаточно стабильны во времени: на сером сурке – 0,7, на длиннохвостом суслике – 2,0, на монгольской пищухе – 7,7, на даурской пищухе – 2,6, на плоскочерепной полевке – 1,9 экземпляра. В устьях нор величина индекса обилия блох в 2016–2020 гг. в среднем в мае–июне составляла 0,16 ± 0,03 экземпляра. Общий запас блох монгольской пищухи в настоящее время оценивается весной в 190 экземпляров на 1 га, осенью увеличивается вдвое – до 390 экземпляров на 1 га. На сером сурке доминируют блохи Oropsylla silantiewi , на пищухах и в их колониях – Amphalius runatus , Ctenophyllus hirticrus , Frontopsylla hetera , Paradoxopsyllus scorodumovi , P. scalonae , P. dashidorzhii , P. hesperius kalabukhovi , Amphipsylla primaris и Rhadinopsylla dahurica , на длиннохвостом суслике – Citellophilus tesquorum , Oropsylla alaskensis .

Большая часть культур алтайского подвида возбудителя чумы выделялась от пищух и их специфических блох, основного подвида чумного микроба – от серого сурка, длиннохвостого суслика и их эктопаразитов (94 %). Циркуляция возбудителя чумы алтайского подвида регистрируется на высотах от 1800 до 2600 м над уровнем моря, основного подвида – 2200–2750 м. На большей части территории ареалы Y. p. altaica и Y. p. pestis перекрываются.

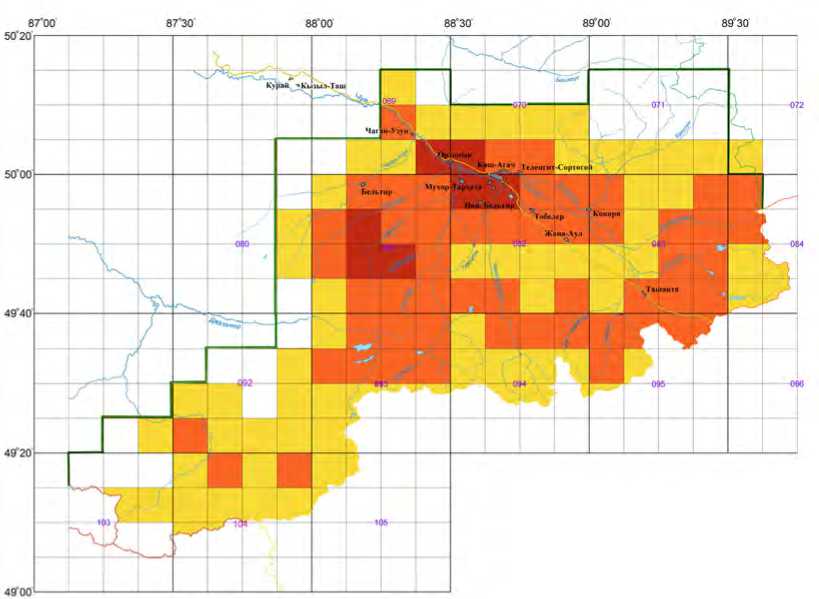

На основании оценки результатов анализа факторов, контингентов, времени и территории риска заражения населения чумой составлена картограмма уровня эпидемиологической опасности (риска) заболевания чумой на территории очага, которая уточняется ежегодно (рис. 1). Эта картографическая основа используется при планировании и проведении обследовательских и профилактических мероприятий, что позволяет осуществлять их более направленно.

Уникальность Горно-Алтайского высокогорного очага связана с формированием здесь двух самостоятельных сопряженных очагов чумы, отличающихся по биоценотической и пространственной структуре. Циркуляция возбудителя чумы алтайского подвида установлена в трех мезоочагах: Уланд-рыкском, Тархатинском и Курайском, которые территориально и функционально связаны с одноименными популяциями монгольской пищухи [34]. Площадь, на которой выявлялись эпизоотические проявления, обусловленные Y. p. ssp. altaica , составляет 2317,2 км2 и полностью соответствует размерам ареала монгольской пищухи. Об относительной независимости функционирования перечисленных очагов свидетельствуют результаты исследований, приведенных в целом ряде публикаций [16, 35].

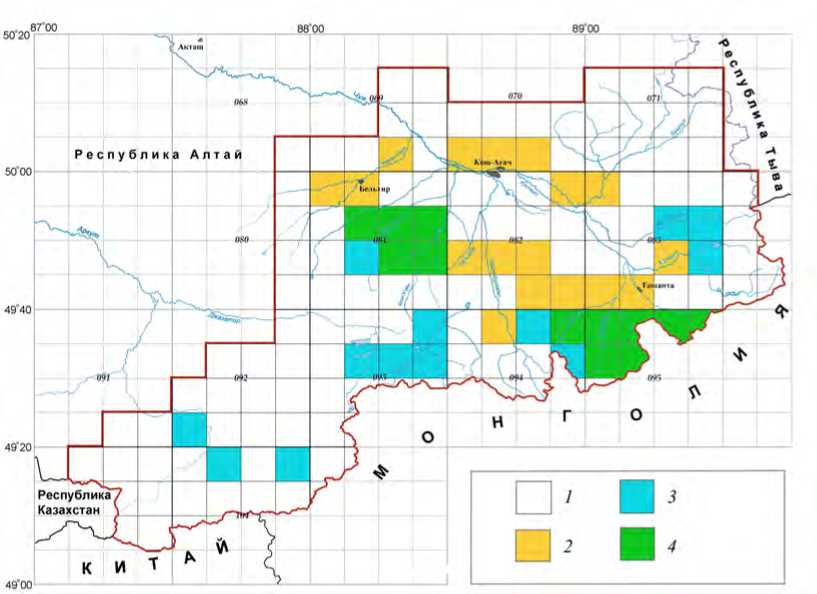

Площадь территории с выявленной на 2021 г. циркуляцией Y. p. pestis составляет 2015,7 км2, в то время как весь ареал серого сурка занимает 4120 км2. Это можно расценивать как возможность более широкой экспансии высоковирулентного подвида возбудителя в этом очаге. Часть его с эпизоотическими проявлениями, обусловленными двумя подвидами чумного микроба, перекрывается – на площади 950,0 км2 обнаруживаются штаммы обоих подвидов. Таким образом, общая площадь выявленных эпизоотий чумы – 3383,0 км2, что составляет 29,0 % от всего размера очага (рис. 2).

В комплексе противоэпидемических мероприятий основными направлениями оставались дезинсекция и дератизация. Снижение численности носителей и переносчиков чумы до уровня, при котором эпизоотический процесс прерывается, обеспечивает и эпидемиологическое благополучие по этой опасной инфекции. Наращивание объемов оперативных инсектицидных и родентицидных мероприятий, адекватных обстановке по чуме, стало возможным благодаря привлечению дополнительных сил и средств противочумных учреждений России.

Следует подчеркнуть, что при планировании объемов и дислокации работ по полевой дезинсекции учитывались сроки сезонных кочевок животноводов. Обработке подлежали все стоянки, располагающиеся на эпизоотических по чуме участках, выявленных в предыдущие сезоны или в процессе оперативного обследования. Основной объем этих барьерных обработок выполнялся в мае, что позволяло снижать численность блох и предотвращать развитие эпизоотий чумы вокруг летних стоянок до их массового заселения людьми.

Работы по поселковой дератизации и дезинсекции проводились в основном силами отдела профилактической дезинфекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай». На территории очага в крупных населенных пунктах как синантропный вид грызунов отмечается только домовая мышь. На стоянках животноводов в высокогорьях помещения заселяются плоскочерепной полевкой. В строениях случайны встречи монгольской пищухи, хомячков Кэмпбелла. По результатам регулярных учетов численность домовой мыши и ее блох в поселках очень низкая. В связи с этим при наличии показаний к проведению истребительных мероприятий, как правило, после дератизации и дезинсекции грызуны и их эктопаразиты не регистрируются. Высокая эффективность этих мероприятий привела к снижению эпизоотической активности очага: сокращалось число выделенных культур чумы высоковирулентного основного подвида (таблица). Это, наряду с другими разделами профилактики, позволило обеспечить эпидемическое благополучие по чуме на территории Горно-Алтайского высокогорного очага чумы – с 2017 г. по настоящее время случаи заболеваний людей не регистрируются.

Рис. 1. Уровень эпидемиологического риска на территории Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы: 1 – низкий; 2 – средний; 3 – высокий; 4 – очень высокий

Рис. 2. Места выделения культур чумы на территории Горно-Алтайского высокогорного очага Секторы: 1 – культуры не выделялись; 2 – обнаруживались только штаммы Y. p. ssp. altaica ;

3 – обнаруживались только штаммы Y. p. ssp. pestis ; 4 – обнаруживались штаммы обоих подвидов

Эпизоотическая активность, эффективность дезинсекции и дератизации в Горно-Алтайском высокогорном очаге чумы в 2016–2021 гг.

На территории Горно-Алтайского высокогорного очага чумы с 2016 по 2021 г. общая площадь полевой дезинсекции составила 140,9 км2, поселковой дезинсекции – 117,7 тыс. м2, поселковой дератизации – 393,2 тыс. м2. Полевая дератизация в очаге не планировалась и не проводилась, что обосновано неэффективностью методов борьбы с сурком в целях подавления эпизоотий, а также соображениями охраны ценного промыслового вида. Ежегодно на эпизоотических участках велось обследование 46–132 стоянок животноводов, а также пограничных пунктов. По результатам эпизоотологического мониторинга территорий, эндемичных по чуме, в зависимости от рельефа местности вокруг каждой из стоянок в многовидовых поселениях сурка, пищух и суслика дезинсекция проводилась на площади от 0,3 до 1,0 км2. Плотность нор в смешанных поселениях зверьков варьировалась от 11 до 84 при среднем значении 22,1 ± 3,2 на 1 га. Индекс обилия (ИО) норовых блох вокруг стоянок на эпизоотических участках колебался по годам от 0,116 ± 0,02 до 0,197 ± 0,03. По истечении срока инсектицидного действия ИО блох сокращался от 0,007 до 0,003. Средний расход инсектицидного дуста на одну стоянку составил 5,5 кг. Для обработки использовали метод дустирования устьев нор или глубокого их пропыливания с помощью ранцевых дустеров TWISTER и моторных (бензиновых) воздуходувок CIFARELLI.

На территории очага дератизация проводилась только в крупных населенных пунктах и на стоянках животноводов, а также в строениях пограничных постов. При абсолютном доминировании домовой мыши в поселках, плоскочерепной полевки в строениях на высокогорных стоянках животноводов использование родентицидных приманок при раскладке их в укрытия (норы, щели, контейнеры, подпол и др.) обеспечивало высокий эффект.

В качестве родентицидных средств, используемых при проведении поселковой дератизации на территории Горно-Алтайского высокогорного очага чумы, применяли готовые формы приманок на основе антикоагулянтов второго поколения: парафинированные брикеты «Блокада», «Бродифан» и «Зерно-

цин-блок» (на основе действующих веществ – 0,005%-ных бромадиолона и бродифакума ). Для полевой дезинсекции использовали смесевые дусты: «Каприн-Ф» (0,04%-ного фенвалерата + 4,0%-ной борной кислоты ), «Фас-дубль» (0,02%-ного зетаци-перметрина + 0,01%-ного фенвалерата ) и «Зеленый дом» (0,2%-ного циперметрина + 0,2%-ного суми-тиона ) на основе синтетических пиретроидов и фосфорорганических соединений. В населенных пунктах для влажной дезинсекции применяли концентрат эмульсии фосфорорганического препарата «Фуфа-нон-супер» (44–57%-ный малатион ).

Факторы эпидемиологического риска заболеваний чумой во многом определяются эпизоотической активностью природного очага. Видовой состав, численность, характер распределения по территории носителей и переносчиков в Горно-Алтайском высокогорном очаге чумы обеспечивают в настоящее время устойчивую циркуляцию высоковирулентного основного подвида чумного микроба. Борьба с мелкими млекопитающими – носителями чумы – в природных биотопах достаточно сложна либо нецелесообразна в связи с экологическими особенностями зверьков [36]. Так, серый сурок и пищухи являются зеленоядными видами, поэтому использование готовых форм традиционных родентицидных приманок неэффективно. Кроме того, истребление серого сурка – ценного промыслового вида, являющегося объектом охраны местной фауны, недопустимо. Дератизация предусматривается лишь в населенных пунктах, где необходимо обеспечить полное освобождение объектов от синантропных и гемисинантропных видов. Современная концепция дезинсекции и дератизации в очагах чумы предусматривает смещение акцентов на инсектицидные обработки против блох в природных биотопах в поселениях основных носителей, а также в населенных пунктах. Снижение численности блох – переносчиков и хранителей возбудителя – приводит к разрыву эпизоотической цепочки и, как следствие, подавлению или прекращению эпизоотий. При этом снижается или предотвращается риск инфицирования населения, что является основной целью эпидемиологического надзора за чумой.

|

Год |

Выделено культур Y. p. pestis |

Площадь эпизоотий, км2 |

Полевая дезинсекция |

Поселковая дератизация |

Поселковая дезинсекция |

|||

|

км2 |

эфф., % |

тыс. м2 |

эфф., % |

тыс. м2 |

эфф., % |

|||

|

2016 |

65 |

930,6 |

30,4 |

86,0 |

102,9 |

81,1 |

72,8 |

100,0 |

|

2017 |

49 |

925,0 |

43,5 |

96,7 |

99,1 |

82,9 |

13,9 |

100,0 |

|

2018 |

11 |

670,4 |

32,7 |

94,5 |

77,7 |

80,5 |

12,9 |

100,0 |

|

2019 |

8 |

418,1 |

32,0 |

97,4 |

39,0 |

83,7 |

7,4 |

100,0 |

|

2020 |

5* |

503,4** |

2,3 |

– |

74,5 |

100,0 |

10,7 |

100,0 |

|

2021 |

5 |

415,2 |

26,3 |

98,5 |

68,5 |

100,0 |

9,6 |

100,0 |

|

ИТОГ |

138 |

3383,0 |

167,2 |

94,6 |

461,7 |

88,0 |

127,3 |

100,0 |

П р и м е ч а н и е : * – 3 из 5 штаммов чумного микроба выделены на труднодоступной территории плоскогорья Укок, которая в 2016–2019 гг. не обследовалась; ** – в том числе площадь эпизоотий на плоскогорье Укок составила 252,7 км2.

Одной из основных задач, требующих решения при оценке эффективности проведенных инсектицидных обработок, являлся выбор методики учета численности блох – переносчиков чумы. В условиях высокогорий на территории очага слабо выражена миграция блох зверьков-землероев ко входам. В то же время на всех стоянках животноводов на эпизоотических участках отмечаются смешанные поселения сурка, суслика и пищух, в норах которых методом учета на фланелевую ленту (шланг) можно собирать насекомых в течение всего сезона (с мая по сентябрь).

По результатам инсектицидных обработок, проводимых в мае–июне вокруг стоянок животноводов, пулецидная эффективность, учитываемая по обилию блох во входах в норы носителей чумы, в среднем по очагу составила 94,6 %, варьируясь по годам и участкам от 86,0 до 97,7 %. Индексы обилия норовых блох сокращались на разных участках в 20–40 раз. Для получения корректных данных об эффективности обработок норовых блох проводили параллельное обследование на обработанных (опытных) участках вокруг стоянок животноводов и на необработанных (контрольных) территориях. При этом была подтверждена высокая эффективность проведенных инсектицидных мероприятий. По данным повторного обследования опытных участков вокруг стоянок животноводов в июле–августе инсектицидное воздействие на блох во входах в норы сохранялось до трех месяцев (время наблюдений). Следует особо отметить выявленное отсутствие блох или их низкую численность во входах в норы на большей части участков вокруг стоянок животноводов, обработанных в предыдущем году. Это обстоятельство, однако, можно трактовать не столько как сохранение активности примененных инсектицидов спустя год, а как следствие медленного восстановления таксоценозов блох путем заноса с соседних необработанных территорий в условиях высокой мозаики распределения насекомых и относительной изоляции высокогорных биоценозов.

Помимо обеспечения удовлетворительного пу-лецидного эффекта проведенных инсектицидных обработок следует обращать внимание на противоэпидемический и противоэпизоотический эффект. В 2017–2021 гг. случаев заболеваний людей бубонной формой чумы на территории Горно-Алтайского очага не наблюдалось. В этот же период отслеживается сокращение эпизоотической площади и числа выделяемых культур.

Выводы. Эпиданамнез случаев инфицирования людей на территории Горно-Алтайского высокогорного очага однозначно свидетельствует о том, что все случаи заражения бубонной формой чумы

были связаны с разделкой тушек больных сурков, добытых в результате незаконного промысла зверьков. В связи с этим большое значение имеет информационно-разъяснительная работа с населением по вопросам профилактики опасного заболевания, контроль за выполнением ограничительных мер пребывания людей на эпизоотических участках. Вместе с тем одной из основных задач остается подавление и ликвидация эпизоотий чумы в поселениях носителей – серого сурка, монгольской пищухи и длиннохвостого суслика, что снижает вероятность инфицирования населения на эпизоотических участках. Проведение здесь инсектицидных обработок, дератизация в населенных пунктах и их окрестностях приводит к оздоровлению территорий и, наряду с другими мерами профилактики, предотвращает контакты населения с инфицированными животными.

С учетом противоэпизоотической эффективности полевой и поселковой дезинсекции, поселковой дератизации при планировании и проведении экстренной профилактики чумы были увеличены объемы и расширены территории обработок, адекватные сложившейся в последние годы обстановке. В связи с этим использован традиционный опыт Роспотребнадзора, предусматривающий в экстренных случаях возможность маневра силами и средствами противочумных станций и институтов.

Снижение численности блох – основных переносчиков и хранителей чумного микроба в природных биотопах – привело к подавлению развития эпизоотий в поселениях основных носителей чумы (сурков, сусликов, пищух), сокращению риска инфицирования населения в очаге. Поселковая дератизация и дезинсекция обеспечивают освобождение поселков и стоянок животноводов от грызунов и их блох – носителей и переносчиков возбудителя чумы. В результате выполнения комплекса профилактических мер в 2017–2021 гг. удалось обеспечить эпидемиологическое благополучие населения и снизить эпизоотическую активность Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы.

Уникальный опыт планирования, организации и проведения комплекса профилактических мероприятий в Горно-Алтайском высокогорном природном очаге чумы следует изучать и рекомендовать для использования в других природных очагах чумы на всей территории России и соседних стран.

Финансирование. Финансовая поддержка отсутствовала.

Список литературы Эффективность мер дезинсекции и дератизации по снижению эпидемиологического риска в Горно-Алтайском высокогорном природном очаге чумы

- Josko D. Yersinia pestis: still a plague in the 21st century // Clin. Lab. Sci. – 2004. – Vol. 17, № 1. – P. 25–29.

- Природные очаги чумы Кавказа, Прикаспия, Средней Азии и Сибири / под ред. Г.Г. Онищенко, В.А. Кутырева. – М.: Медицина, 2004. – 191 с.

- From the recent lessons of the Malagasy foci towards a global understanding of the factors involved in plague reemergence / J.M. Duplantier, J.B. Duchemin, S. Chanteau, E. Carniel // Vet. Res. – 2005. – Vol. 36, № 3. – P. 437–453. DOI: 10.1051/vetres: 2005007

- Cluster of primary pneumonic plague transmitted in a truck cab in a new enzootic focus in China / H. Luo, X. Dong, F. Li, X. Xie, Z. Song, Z. Shao, Z. Li, Z. Tong [et al.] // Am. J. Trop. Med. Hyg. – 2013. – Vol. 88, № 5. – P. 923–928. DOI: 10.4269/ajtmh.12-0163

- Trends of human plague, Madagascar, 1998–2016 / V. Andrianaivoarimanana, P. Piola, D.M. Wagner, F. Rakotomanana, V. Maheriniaina, S. Andrianalimanana, S. Chanteau, L. Rahalison [et al.] // Emerg. Infect. Dis. – 2019. – Vol. 5, № 2. – P. 220–228. DOI: 10.3201/eid2502.171974

- Gage K.L., Kosoy M.Y. Natural history of plague: perspectives from more than a century of research // Annu. Rev. Entomol. – 2005. – Vol. 50. – P. 505–528. DOI: 10.1146/annurev.ento.50.071803.130337

- Bertherat E. Plague around the world, 2010–2015 // Wkly Epidemiol. Rec. – 2016. – Vol. 91, № 8. – P. 89–93.

- Plague: A disease which changed the path of human civilization / B. Bramanti, N.C. Stenseth, L. Walle, X. Lei // Yersinia pestis: Retrospective and Perspective. – Dordrecht: Springer, 2016. – Р. 1–26.

- Yersinia pestis: Retrospective and Perspective / eds. by R. Yang, A. Anisimov // Advances in Experimental Medicine and Biology. – 2016. – Vol. 918. –391 p. DOI: 10.1007/978-94-024-0890-4

- Обеспечение эпидемиологического благополучия в природных очагах чумы на территории стран СНГ и Монголии в современных условиях / под ред. А.Ю. Поповой, В.В. Кутырева. – Ижевск: ООО «Принт», 2018. – 336 с.

- Аnimal exposure and human plague, United States, 1970–2017 / S.B. Campbell, C.A. Nelson, A.F. Hinckley, K.J. Kugeler // Emerg. Infect. Dis. – 2019. – Vol. 5, № 12. – P. 2270–2273. DOI: 10.3201/eid2512.191081

- Bertherat E. Plague around the world in 2019 // Wkly Epidemiol. Rec. – 2019. – Vol. 94, № 25. – P. 289–292.

- Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка по чуме в Российской Федерации и прогноз ее развития на 2020–2025 гг. / Н.В. Попов, Г.А. Ерошенко, И.Г. Карнаухов, А.А. Кузнецов, А.Н. Матросов, А.В. Иванова, А.М. Поршаков, М.Н. Ляпин [и др.] // Проблемы особо опасных инфекций. – 2020. – № 1. – С. 43–50. DOI: 10.21055/0370-1069-2020-1-43-50

- Yersinia pestis lineages in Mongolia / J.M. Reihm, G. Vergnaud, D. Kiefer, T. Damdindorj, O. Dashdavaa, T. Khurelsukh, L. Zöller, R. Wölfel [et al.] // PLoS One. – 2012. – Vol. 7, № 2. – P. e30624. DOI: 10.1371/journal.pone.0030624

- Современная ситуация в природных очагах чумы Монголии / З. Адъяасурэн, Д. Цэрэнноров, Ж. Мягмар, Ц. Ганхуяг, Д. Отгонбаяр, Ц. Баяр, Д.Б. Вержуцкий, Д. Ганболд, С.В. Балахонов // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2014. – Т. 25, № 25. – С. 22–25.

- Wildlife plague surveillance near the China–Kazakhstan border: 2012–2015 / S.-S. Zhao, Y. Pulati, X.-P. Yin, W. Li, B.-J. Wang, K. Yang, C.-F. Chen, Y.-Z. Wang // Transbound. Emerg. Dis. – 2017. – Vol. 64, № 6. – P. e48–e51. DOI: 10.1111/tbed.12603

- Абдикаримов С.Т., Ибрагимов Э.Ш., Эгембергенов Ч.Э. Современное эпизоотическое состояние природных очагов чумы Кыргызской Республики и мероприятия, направленные на обеспечение эпидемиологического благополучия по чуме // Проблемы особо опасных инфекций. – 2018. – № 2. – С. 45–48. DOI: 10.21055/0370-1069-2018-2-45-48

- Вержуцкий Д.Б. Активизация природных очагов чумы в Центральной Азии: беспочвенные опасения или реальная угроза // Природа внутренней Азии (Nature of inner Asia). – 2018. – Т. 6, № 1. – С. 7–18. DOI: 10.18101/2542-0623-2018-1-7-18

- Living with plague: Lessons from the Soviet Union’s antiplague system / S.D. Jones, B. Atshabar, B.V. Schmid, M. Zuk, A. Amramina, N.C. Stenseth // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2019. – Vol. 116, № 19. – P. 9155–9163. DOI: 10.1073/pnas.1817339116

- Принципы картографической дифференциации и эпидемиологического районирования природных очагов чумы для задач оценки и минимизации рисков здоровья населения / А.А. Кузнецов, А.Н. Матросов, А.М. Поршаков, А.А. Слудский, А.А. Ковалевская, В.П. Топорков // Анализ риска здоровью. – 2018. – № 4. – С. 96–104. DOI: 10.21668/health.risk/2018.4.11

- Вержуцкий Д.Б., Адъясурэн З. Природные очаги чумы в Монголии: Аннотированный список // Байкальский зоологический журнал. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 92–103.

- The Atlas of plague and its environment in the People’s Republic of China. – China: Science Press, 2004. – 221 p.

- Координация мероприятий противочумных учреждений Роспотребнадзора по оздоровлению Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы в 2016 г. / А.Ю. Попова, В.В. Кутырев, С.В. Балахонов, Е.Б. Ежлова, Ю.В. Демина, Н.Д. Пакскина, Л.В. Щучинов, Н.В. Попов [и др.] // Проблемы особо опасных инфекций. – 2016. – № 4. – С. 5–10. DOI: 10.21055/0370-1069-2016-4-5-10

- Организация противоэпидемических и профилактических мероприятий по чуме на территории Кош-Агачского района Республики Алтай и оценка их активности / А.Ю. Попова, С.В. Балахонов, Л.В. Щучинов, А.Н. Матросов, Е.П. Михайлов, А.И. Мищенко, А.В. Денисов, В.В. Шефер [и др.] // Инфекционные болезни. – 2018. – Т. 16, № 4. – С. 5–15. DOI: 10.20953/1729-9225-2018-4-5-15

- Кадастр эпидемических и эпизоотических проявлений чумы на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья с 1876 по 2016 год / под ред. В.В. Кутырева, А.Ю. Поповой. – Саратов: ООО «Амирит», 2016. – 248 с.

- История неспецифической профилактики чумы в Республике Казахстан и её современное состояние / В.Г. Мека-Меченко, Ф.А. Сараев, А.И. Беляев, М.В. Кулемин, Ю.С. Сажнев, Е.О. Наурузбаев // Карантинные и зоонозные инфекции в Казахстане. – 2020. – Т. 41, № 2. – С. 23–38.

- Основные результаты дезинсекции в долине реки Саглы (Тувинский природный очаг чумы) / Д.Б. Вержуцкий, А.Я. Никитин, Н.И. Ковалева, Н.Ф. Галацевич, Н.А. Чумакова, С.В. Ткаченко, А.В. Чумаков // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2014. – № 25. – С. 18–22.

- Организация профилактических, противоэпидемических мероприятий в целях снижения риска осложнения эпидемиологической ситуации по чуме на территории Республики Алтай / С.В. Балахонов, Л.В. Щучинов, А.И. Мищенко, А.Н. Матросов, А.В. Денисов, Е.Н. Рождественский, В.М. Корзун, С.А. Косилко [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – 2018. – № 6. – С. 85–94. DOI: 10.36233/0372-9311-2018-6-85-94

- Ибрагимов Э.Ш. Неспецифическая профилактика в Тянь-Шаньском высокогорном природном очаге чумы: прошлое и настоящее // Проблемы особо опасных инфекций. – 2015. – № 4. – С. 18–21.

- Шилова С.А. Биологическое разнообразие и контроль численности «проблемных» видов животных: компромиссы, противоречия, перспективы // РЭТ-инфо. – 2005. – Т. 56, № 4. – С. 8–10.

- Metzger M.E., Rust M.K. Laboratory evaluation of Fipronil and Imidacloprid Topical Insecticides for control of the plague vector Oropsylla montana (Siphonaptera: Ceratophyllidae) on California Ground Squirrels (Rodentia: Sciuridae) // J. Med. Entomol. – 2002. – Vol. 39, № 1. – P. 152–161. DOI: 10.1603/0022-2585-39.1.152

- Никитин А.Я., Кардаш А.И. Возможность использования некоторых пиретроидов для профилактики чумы в природных очагах Сибири сусликового типа // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2009. – № 4. – С. 42–44.

- Итоги трехлетних полевых испытаний аэрозоляции нор большой песчанки (Rhombomys opimus) в ультрамалых объемах / Л.А. Бурделов, З.Б. Жумадилова, В.Г. Мека-Меченко, Ю.С. Сажнёв, Б.А. Акимбаев, Р. Сайлаубекулы, Н. Абдукаримов, А.И. Беляев [и др.] // Карантинные и зоонозные инфекции в Казахстане. – 2014. – Т. 29, № 1. – С. 14–21.

- Горно-Алтайский природный очаг чумы: Ретроспективный анализ, эпизоотологический мониторинг, современное состояние / под ред. С.В. Балахонова, В.М. Корзуна. – Новосибирск: Наука-Центр, 2014. – 272 с.

- Ярыгина М.Б., Корзун В.М., Балахонов С.В. Генотипическая структурированность Yersinia pestis ssp. altaica в Горно-Алтайском высоко-горном природном очаге чумы // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2019. – Т. 37, № 37. – С. 86–87.

- Singleton G.R., Leirs H., Hinds L.A., Zhang Z. Ecologically-based management of rodent pest: reevaluating our approach to an old problem // Ecologically-based Rodent Management. – 1999. – P. 17–29.