Эффективность некорневой подкормки сои микроэлементами на чернозёме выщелоченном Краснодарского края при многолетнем учёте динамики изменения температурного режима и условий увлажнения

Автор: Тишков Н.М., Тильба В.А., Дряхлов А.А.

Рубрика: Общее земледелие, растениеводство

Статья в выпуске: 2 (170), 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2004-2014 гг. на чернозёме выщелоченном изучено влияние молибденового, борного микроудобрений и микроэлементного хелатного комплекса аквамикс, применяемых путём опрыскива-ния вегетирующих растений сои в начале цветения, на урожайность, содержание в семенах белка и масла. Выявлена отзывчивость сои на дополнительное внесение молибдена и бора с учётом изменения погодных условий в течение вегетационного периода и распределения ресурсов тепла и влаги подекадно в июне - августе. Оптимизация условий потребления микроэлементов требуется как в начале вегетации, так и в период цветения и налива бобов. За одиннадцать лет исследований урожайность семян составила в контроле 0,96-2,90 т/га и в вариантах с внесением молибдена и бора - 1,03-3,11 т/га. Установлено, что в погодных условиях вегетационных периодов 2004-2014 гг. средняя урожайность сортов возрастала от применения молибдена на 0,20 т/га, бора - на 0,12 и аквамикса - на 0,22 т/га относительно контроля. Максимальное содержание белка в семенах наблюдалось при использовании молибдена (42,5 %) и аквамикса (42,3 %), что на 1,3 и 1,1 % больше, чем содержание белка в семенах, выращенных без применения микроудобрений. Вносимые в подкормку микроудобрения способствовали уменьшению содержания масла в семенах на 0,3-0,5 %. За счёт повышения урожайности и содержания в семенах белка увеличивались сбор белка - на 60- 96 кг/га, и сбор масла - на 17-36 кг/га. Выявлено доминирующее влияние погодных условий в течение вегетационного периода сои на урожайность (96,7 %), сбор белка (94,2 %) и сбор масла (97,5 %) при доле влияния внесения удобрений 2,5; 5,1 и 1,8 % соответственно.

Чернозём выщелоченный, соя, микроудобрения, некорневая подкормка, погодные условия, урожайность, содержание и сбор белка, масла

Короткий адрес: https://sciup.org/142151364

IDR: 142151364 | УДК: 633.853.52:631.81:631.816.12

Текст научной статьи Эффективность некорневой подкормки сои микроэлементами на чернозёме выщелоченном Краснодарского края при многолетнем учёте динамики изменения температурного режима и условий увлажнения

Введение . Постоянное создание новых сортов сои, обладающих высокой потенциальной продуктивностью, предполагает всестороннее уточнение и обновление технологических приёмов возделывания этой культуры. Одним из таких приёмов является использование в системе удобрения сои комплекса микроэлементов для оптимизации процессов питания растений и поддержания массообмена, обеспечивающего сохранение и повышение почвенного плодородия. Биологические особенности культуры, определяемые высоким уровнем биосинтеза масла и белковых структур, а также симбиотической азотфиксацией, филогенетически связаны с высокой потребностью сои в комплексе микроэлементов, участвующих в интенсивных ферментативных реакциях.

Миграция микроэлементов, их доступность растениям зависят в первую очередь от типа почвы, особенностей материнской породы и метеорологических условий. Для каждой природной зоны действие таких закономерностей специфично. Поэтому ставилась цель изучить возможности и приёмы использования микроэлементов и их хозяйственную эффективность применительно к сортам сои Дельта, Альба и Вилана в условиях динамичных изменений гидротермических показателей на выщелоченном чернозёме Краснодарского краяубани.

Использование микроэлементов является непременной составной частью системы удобрений в агротехнологиях возделывания сельскохозяйственных культур. При контрастных изменениях внешних факторов зачастую наблюдается нарушение балансов элементов питания в природных экосистемах и агроэкосистемах, что ведёт к потерям продуктивности полей и регрессу агроландшафтов [1].

По данным П.И. Анспок, Ю.Я. Лие-ниньш [2], большинство почв характеризуется невысоким содержанием доступных растениям бора, молибдена, цинка, марганца, меди, кобальта и других микроэлементов. В то же время с урожаем из почвы выносятся значительные количества указанных соединений, из которых лишь часть возвращается в почву в виде растительных остатков и органических удобрений.

Общеизвестно, что для сои наиболее важными микроэлементами являются молибден, бор, цинк, кобальт, медь, марганец. Каждый из этих элементов участвует в многочисленных физиологических реакциях [3; 4; 5; 6; 7].

Молибден содержится в конституционных структурах и входит в состав азот-фиксирующего ферментативного комплекса. Недостаток этого микроэлемента проявляется в начале вегетации, когда соя переходит на корневое питание. Листья приобретают светло-зелёную окраску, задерживается формирование клубеньков. В связи с тем, что физиологическая роль молибдена в растениях в основном связана с метаболизмом азота, симптомы его сходны с недостатком азота, с той лишь разницей, что дефицит последнего проявляется на старых листьях, а молибдена – на молодых. Подвижность молибдена в почве и усвоение его корнями может снижаться при высоком содержании ио- нов марганца, железа, меди, сульфат-ионов и нитратного азота [4; 7].

При недостатке бора верхние листья сои желтеют, нижние сохраняют зелёную окраску, частично повреждаются боковые побеги. В результате укорочения верхних междоузлий растения вырастают низкорослыми, цветки плохо развиваются. Одновременно с пожелтением листьев на них появляется интенсивно красная или пурпурная окраска. Дефицит бора у сои тесно связан с засухой, и пожелтение растений при недостатке элемента часто относят к её действию [3; 5; 8].

Другие микроэлементы также заметно воздействуют на различные процессы жизнеобеспечения растительного организма. Так, цинк повышает засухоустойчивость, кобальт усиливает рост надземных органов и ускоряет цветение, медь способствует синтезу легемоглобина в клубеньках и повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды, марганец участвует в процессах синтеза белка и стимулирует образование хлорофилла [5; 6; 7]. Недостаток или избыток перечисленных элементов отражается на общем состоянии растений и может характеризоваться внешними проявлениями [8; 9; 10; 11; 12; 13].

Неоднократно отмечалось, что устранение недостатка любого из микроэлементов в питании растений способствует повышению продуктивности растений [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20].

При возделывании сои всё более широко начинают применять некорневые подкормки растений микроудобрениями, в том числе и комплексными. Этот способ их использования позволяет достаточно быстро и эффективно регулировать жизнедеятельность растений, особенно с учётом результатов почвенной и растительной диагностики, для улучшения питания растений микроэлементами в определенные периоды их вегетации. Такие подкормки необходимы при неблагоприятных погодных условиях (засуха или холодная дождливая погода), когда за- трудняется потребление питательных элементов из почвы [11; 14; 21].

Материалы и методы . Объектом исследований служили сорта Дельта (2004– 2006 гг.), Альба (2007–2009 гг.) и Вилана (2010–2014 гг.) селекции Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С. Пустовойта.

Сорт Дельта высокопродуктивный, раннеспелый. Вегетационный период 105–112 суток, высота растения 106–110 см, высота прикрепления нижних бобов 13– 15 см, урожайность 2,4–2,8 т/га, содержание в семенах белка 41–44 %, масла – 21– 22 %, способен формировать высокую урожайность в годы с дефицитом осадков, устойчив к полеганию растений, пепельной гнили и раку стеблей. При посеве в оптимальные сроки в условиях Краснодарского края созревает в первой половине сентября [22, с. 29].

Сорт Альба высокопродуктивный, раннеспелый. Вегетационный период 105–110 суток, высота растения 105–115 см, высота прикрепления нижних бобов 14– 16 см, урожайность 2,3–2,7 т/га, содержание в семенах белка 40,5–41,4 %, масла – 21,3–22,4 %, способен формировать высокую урожайность в засушливые годы, устойчив к ложной мучнистой росе и пепельной гнили, к полеганию растений и растрескиванию бобов при созревании. В Краснодарском крае при оптимальных сроках посева созревает в первой декаде сентября [23, с. 27].

Сорт Вилана высокопродуктивный, среднеспелый. Вегетационный период 115–118 суток, высота растения 110–120 см, высота прикрепления нижних бобов 14– 16 см, урожайность 2,5–3,0 т/га, содержание в семенах белка 40–42 %, масла – 21– 23 %, засухоустойчив, устойчив к полеганию растений и растрескиванию бобов при созревании, к ложной мучнистой росе, пепельной гнили и раку стеблей. В Краснодарском крае при оптимальных сроках посева созревание растений наступает в третьей декаде сентября [23, с. 28].

Исследования проводили в 2004–2014 гг.

на опытных участках экспериментальной базы ФГБНУ ВНИИМК (г. Краснодар) с использованием разработанных во ВНИИМК методик [12].

Опыт полевой, размер учётной площади делянки 14,0 м2, повторность 4-кратная, сроки посева – вторая–третья декады мая.

В опытах использовали удобрения: аммоний молибденовокислый (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 • 4Н 2 О в дозе 0,1 кг/га (2004–2014 гг.); борную кислоту H 3 ВО 3 в дозе 0,3 кг д.в./га (2004–2009 гг.); солюбор ДФ – гранулированное борное удобрение, содержащее 17,5 % полностью растворимого бора, в дозе по препарату 1,0 кг/га (2010–2014 гг.); аквамикс – микроэлементный хелатный комплекс, содержащий в доступной для растений форме азот, фосфор, калий, кальций, в хелатной форме цинк, медь, железо, марганец, в неорганической форме молибден и бор, в дозе по препарату 0,1 кг/га (2004–2014 гг.).

Опрыскивание растений микроудобрениями проводили в начале цветения ранцевым опрыскивателем с нормой расхода рабочего раствора в разные годы исследований от 300 до 400 л/га. Урожайность приводили к 100 %-ной чистоте и 14 %-ной влажности семян. В семенах определяли содержание белка и масла.

Полученные в опытах экспериментальные данные оценивали методами дисперсионного и корреляционно-регрессионного анализа в изложении Б.А. Доспехова [24].

Почва опытных участков – чернозём выщелоченный слабогумусный сверхмощный тяжелосуглинистый. Агрохимические показатели изучаемой почвы (слой 0–20 см) в годы исследований приведены в таблице 1.

Пахотный слой чернозёма выщелоченного характеризуется слабокислой реакцией почвенного раствора, средней и повышенной обеспеченностью подвижным фосфором, повышенной и высокой – обменным калием, средней обеспеченностью подвижными формами молибдена и бора. Показатели содержания гумуса и минерального азота, гидролитической кислотности, суммы поглощённых оснований и степени насыщенности почвы основаниями по годам исследований варьировали в незначительных пределах. В более широком диапазоне изменялось количество обменного калия и подвижных форм фосфора, бора и молибдена. Следует отметить, что содержание минерального азота (сумма нитратной и аммонийной его форм) было близким к оптимальному и не подавляло развитие клубеньковых бактерий. В среднем за 2004–2014 гг. отношение азота минерального к фосфору подвижному составляло 1 : 1,8 с колебаниями по годам исследований от 1 : 1,4 (2005 г.) до 1 : 2,1 (2011, 2013 гг.).

В почвенных образцах, отобранных весной перед посевом сои, определяли: содержание гумуса – по методу Тюрина в модификации Симакова, аммонийного азота – с реактивом Несслера, нитратного азота – по методу Грандваль-Ляжу, подвижного фосфора и обменного калия – в вытяжке по методу Мачигина, подвижного молибдена – в оксалатном буферном растворе с рН 3,3 по методу Григга, подвижного бора – в водной вытяжке с хинализарином [25].

Результаты и обсуждение . Включение микроэлементов в реакции биосинтеза в основном зависят от распределения и перераспределения макроэлементов и энергетического материала по различным системам и органам растений. Темпы обменных процессов характеризуются (в определённой мере) рамками (динамикой) гидротермических ресурсов. Поэтому на протяжении 11 лет нами анализировались метеорологические показатели (влаги и тепла) в зоне исследований в течение пяти месяцев в мае – сентябре вегетационного периода. Это даёт возможность охарактеризовать условия действия на сою микроколичеств изучаемых веществ в зависимости от приёмов их использования.

Таблица 1

2 к К К m

К

Ct о я

£

5 е к s S V s

V у s i

|

2 |

8 В g 5 |

СЧ сч |

8 |

8 |

8 |

04 сч |

40 сч |

8 |

8 |

ОО СЧ |

8^ |

8 |

04 сч 7 сч |

40 сч |

оо" |

|

с |

о |

о |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

04 |

ОО |

о" |

ОО |

ся |

||

|

>я я ’я а 5 S и О |

S |

04 |

04 ОО |

о |

40 сч |

о |

2 |

о |

40 ОО |

5 |

сч 40 |

7 40 сч |

8 |

о" |

|

|

И о й £ С |

8 |

ОО 8 |

сч |

оо" сч |

сч |

О' |

сч |

О' |

40^ |

0^ |

40^ 8 |

40^ 8 |

04 сч |

о" |

|

|

8 М я я 2 |

сч |

оо" |

4О" |

ОО^ |

оо" |

°ч |

4О" |

^ |

8 |

оо" |

сч 4О" |

||||

|

Л О S и и 5 ® щ о S & S ugg я ° |

40 ОО |

ОО |

ОО |

ОО^ 4О" ОО |

сч оо" ОО |

ОО |

ОО |

04^ 4О" ОО |

ОО |

ОО |

40^ 4О" ОО |

сч оо" ОО |

ОО |

||

|

2 |

3 ж _ д s § ™ и 5 V сз 2 2 о 2 Q м К О О с |

оо ос" сч |

оо" сч |

40^ оо" сч |

сч |

сч 04 сч |

сч сч |

сч |

ОО^ 04 сч |

О^ |

40^ 04 сч |

ОО^ 04 сч |

сч |

сч |

|

|

S н я 8 ° 4 и S О о й S у 5 ® ® |

04^ |

04^ |

°ч |

40^ |

40^ |

40^ |

ОО 7 04^ |

4О" |

|||||||

|

•г? |

-гГ |

ОО^ |

-гГ |

-Г? |

-Г? |

^ |

-гГ |

ОО^ |

ся |

||||||

|

04 |

40 |

9; |

04 |

m |

5 |

40 |

8 |

40 |

9 |

8 |

40 |

8 |

|||

|

8 |

8 |

О 8 |

8 |

о 8 |

о 8 |

8 |

8 |

сч 8 |

8 |

8 |

8 CI |

и |

S S я 5 и |

||

За указанный период по количеству осадков четыре года можно охарактеризовать (по обобщённому показателю) как близкие к климатической норме для места проведения исследований [26]. Столько же лет наблюдалось переменное по месяцам количество осадков и недостаток влаги в июле и августе. За вегетационный период двух лет (2007 и 2010 гг.) отмечен недостаток влаги и явления засухи. В 2013 г. в сентябре имело место переувлажнение почвы из-за обильных осадков. Температура воздуха за этот же период превышала норму на 2,4–5,0 оС (табл. 2).

Таблица 2

Погодные условия периода май – сентябрь г. Краснодар, метеостанция «Круглик»

|

Год |

Период с октября по апрель |

Месяц |

За период май – сентябрь |

|||||||

|

май |

июнь |

июль |

август |

сентябрь |

||||||

|

Количество осадков, мм |

||||||||||

|

Климатическая норма |

407,4 |

57,0 |

67,0 |

60,0 |

48,0 |

38,0 |

270,0 |

|||

|

2004 |

487,6 |

27,7 |

177,6 |

72,0 |

68,4 |

6,3 |

352,0 |

|||

|

2005 |

486,4 |

67,3 |

58,4 |

67,7 |

27,5 |

48,9 |

269,8 |

|||

|

2006 |

455,7 |

54,0 |

72,5 |

125,3 |

8,6 |

27,9 |

288,3 |

|||

|

2007 |

420,9 |

19,2 |

36,2 |

4,1 |

32,8 |

48,9 |

241,2 |

|||

|

2008 |

411,2 |

68,5 |

51,8 |

46,7 |

1,0 |

76,6 |

244,6 |

|||

|

2009 |

368,2 |

92,6 |

56,9 |

80,4 |

11,5 |

42,1 |

283,5 |

|||

|

2010 |

568,1 |

25,3 |

93,4 |

18,8 |

22,4 |

17,6 |

177,5 |

|||

|

2011 |

485,6 |

107,2 |

53,5 |

3,1 |

80,6 |

22,0 |

266,4 |

|||

|

2012 |

363,9 |

70,1 |

14,8 |

83,4 |

3,5 |

27,3 |

199,1 |

|||

|

2013 |

301,5 |

17,1 |

85,6 |

96,1 |

34,6 |

106,6 |

340,3 |

|||

|

2014 |

415,3 |

44,8 |

129,4 |

51,3 |

0,0 |

40,1 |

265,6 |

|||

|

Среднее за 2004– 2014 гг. |

433,2 |

54,0 |

75,5 |

59,3 |

26,4 |

42,2 |

257,4 |

|||

|

Среднесуточная температура воздуха, оС |

||||||||||

|

Клима-тиче-ская норма |

4,2 |

16,8 |

20,4 |

23,2 |

22,7 |

17,4 |

20,1 |

|||

|

2004 |

4,8 |

16,6 |

20,0 |

22,6 |

23,5 |

19,1 |

20,4 |

|||

|

2005 |

6,4 |

19,4 |

21,1 |

24,7 |

25,7 |

20,6 |

22,3 |

|||

|

2006 |

5,0 |

17,0 |

23,1 |

22,8 |

27,7 |

19,7 |

22,1 |

|||

|

2007 |

6,8 |

20,5 |

23,4 |

26,6 |

27,3 |

21,4 |

23,8 |

|||

|

2008 |

6,4 |

16,3 |

21,5 |

24,5 |

26,5 |

18,8 |

21,5 |

|||

|

2009 |

6,5 |

16,1 |

23,9 |

25,6 |

22,2 |

18,3 |

21,2 |

|||

|

2010 |

7,2 |

19,2 |

24,6 |

26,8 |

27,7 |

21,7 |

24,0 |

|||

|

2011 |

6,6 |

17,1 |

22,6 |

27,1 |

23,7 |

19,4 |

22,0 |

|||

|

2012 |

4,7 |

20,8 |

24,7 |

25,8 |

24,7 |

21,3 |

23,5 |

|||

|

2013 |

8,8 |

21,8 |

23,5 |

24,9 |

25,3 |

16,9 |

22,5 |

|||

|

2014 |

6,6 |

20,1 |

22,0 |

25,4 |

27,1 |

19,8 |

22,9 |

|||

|

Среднее за 2004– 2014 гг. |

6,3 |

18,6 |

21,9 |

25,3 |

25,6 |

19,7 |

22,2 |

|||

Характерной особенностью сои является зависимость между её урожайностью и влагообеспеченностью растений за счёт почвенных запасов воды и осадков вегетационного периода. Высокая продуктивность сои во многом определяется хорошей влагообеспеченностью периода от цветения до завершения налива семян (вторая половина июня – август). Об этом свидетельствует и высокий коэффициент корреляции между указанными факторами, равный 0,848–0,880 [27].

В пределах общих изменений метеорологических показателей за каждый месяц существенное значение имеет оперативная характеристика подекадного изменения погодных условий.

Подекадное распределение ресурсов влаги за период третья декада июня – август имеет особое значение для растений сои, которые находятся в состоянии цветения – налива семян – созревания. Так, из 11 лет, начиная с третьей декады июня по третью декаду августа, количество осадков составило от нормы: в 2007–2008 гг. – 41,1–51,5 %, в 2012 и 2014 гг. – 72,8– 73,6 %, в 2005, 2009– 2011 гг. этот показатель составлял 79,5 % и 83,6–91,3 %. И только три года (2013, 2006 и 2004 гг.) наблюдалось превышение нормы по сумме осадков (106,1–113,7 % к норме). В 2004 г. суммарно по декадам осадки в июне – августе составили 156,2 % в сравнении со среднемноголетним показателем (табл. 3).

Таблица 3

Распределение осадков (мм) по декадам июня – августа г. Краснодар, метеостанция «Круглик»

|

Год |

Июнь |

Июль |

Август |

За период |

||||

|

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

||

|

Климатическая норма |

22,0 |

21,0 |

20,0 |

19,0 |

17,0 |

16,0 |

15,0 |

130,0 |

|

2004 |

62,6 |

12,7 |

16,3 |

43,0 |

10,8 |

36,8 |

20,8 |

203,0 |

|

2005 |

8,2 |

1,7 |

58,5 |

7,5 |

0,1 |

27,4 |

0 |

103,4 |

|

2006 |

13,9 |

25,7 |

99,6 |

0 |

0,1 |

0 |

8,5 |

147,8 |

|

2007 |

16,5 |

0,9 |

3,2 |

0 |

13,6 |

18,5 |

0,7 |

53,4 |

|

2008 |

19,3 |

20,4 |

17,8 |

8,5 |

0 |

0,9 |

0,1 |

67,0 |

|

2009 |

25,5 |

16,4 |

20,4 |

43,6 |

7,1 |

4,0 |

0,4 |

117,4 |

|

2010 |

77,5 |

6,3 |

4,9 |

7,6 |

0 |

21,8 |

0,6 |

118,7 |

|

2011 |

25,0 |

0,8 |

0,1 |

2,2 |

3,7 |

44,5 |

32,4 |

108,7 |

|

2012 |

7,8 |

73,7 |

9,4 |

0,3 |

0 |

0,4 |

3,1 |

94,7 |

|

2013 |

7,2 |

57,8 |

5,8 |

32,5 |

28,3 |

0,5 |

5,8 |

137,9 |

|

2014 |

44,4 |

29,2 |

16,8 |

5,3 |

0 |

0 |

0 |

95,7 |

|

Среднее за 2004– 2014 гг. |

28,0 |

22,3 |

23,0 |

3,7 |

5,8 |

14,1 |

6,6 |

113,5 |

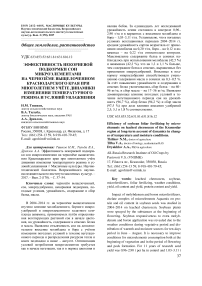

По сравнению с климатической нормой в 2004–2014 гг. подекадное количество осадков было меньше в 55 % случаев в третьй декаде июня и второй декаде августа, в 64 % – в первой декаде июля, в 73 % – во второй и третьей декадах июля, в 82 % – в третьей декаде августа и в 91 % случаев – в первой декаде августа. Температура воздуха практически постоянно по срокам наблюдений превышала норму. Повышенная температура воздуха в большинстве случаев ухудшала водный баланс растений. Наибольший дефицит осадков (относительно нормы) складывался в первой и третьей декадах августа (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение осадков по декадам месяцев (среднее за 2004–2014 гг.)

В июле – августе, в среднем за 2004– 2014 гг., при климатической норме 108,0 мм дождей выпало 84,5 мм с варьированием показателя от 36,9 мм в 2007 г. до 140,4 мм – в 2004 г. Урожайность сои составила соответственно 0,96 и 2,90 т/га. По полученным 11-летним данным рассчитана зависимость урожайности от количества выпавших осадков в июле (r = 0,680), в августе (r = 0,475) и июле – августе (r = 0,655).

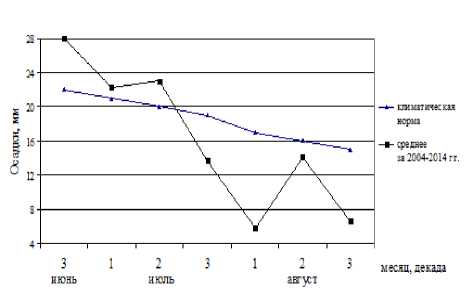

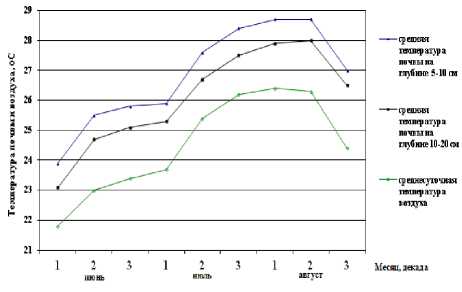

Показатели среднесуточной и средней максимальной (дневной) температуры воздуха по декадам периода цветение – налив семян сортов сои по годам исследований различались довольно сильно (табл. 4, рис. 2).

Таблица 4

Среднесуточная и средняя максимальная температура воздуха по декадам июня – августа г. Краснодар, метеостанция «Круглик»

|

Год |

Июнь |

Июль |

Август |

За период |

||||

|

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

||

|

Среднесуточная температура воздуха, оС |

||||||||

|

Климатическая норма |

21,3 |

22,5 |

23,2 |

23,8 |

23,7 |

22,7 |

21,6 |

22,7 |

|

2004 |

22,0 |

21,7 |

22,1 |

23,8 |

24,4 |

22,8 |

23,2 |

22,9 |

|

2005 |

20,6 |

24,4 |

23,7 |

25,9 |

27,0 |

26,9 |

23,5 |

24,6 |

|

2006 |

25,3 |

21,6 |

23,5 |

23,3 |

27,7 |

29,5 |

26,2 |

25,3 |

|

2007 |

23,1 |

24,8 |

25,3 |

29,3 |

27,7 |

27,3 |

27,1 |

26,4 |

|

2008 |

23,4 |

21,8 |

24,8 |

26,7 |

24,8 |

28,2 |

26,4 |

25,2 |

|

2009 |

26,4 |

25,0 |

27,3 |

24,6 |

23,3 |

22,2 |

21,3 |

24,3 |

|

2010 |

22,4 |

25,5 |

26,8 |

28,1 |

30,9 |

28,1 |

24,5 |

26,6 |

|

2011 |

21,6 |

24,5 |

27,5 |

29,0 |

25,2 |

24,1 |

22,1 |

24,9 |

|

2012 |

25,6 |

22,4 |

25,9 |

28,7 |

27,3 |

24,9 |

23,7 |

25,5 |

|

2013 |

25,5 |

25,2 |

26,6 |

23,0 |

23,4 |

26,9 |

25,7 |

25,2 |

|

2014 |

21,7 |

23,6 |

26,4 |

26,1 |

28,2 |

28,1 |

25,2 |

25,6 |

|

Среднее за 2004– 2014 гг. |

23,4 |

23,7 |

25,4 |

26,2 |

26,4 |

26,3 |

24,4 |

25,1 |

|

Средняя максимальная температура воздуха, оС |

||||||||

|

2004 |

27,6 |

27,6 |

27,4 |

29,7 |

30,5 |

27,9 |

29,3 |

28,6 |

|

2005 |

26,0 |

30,8 |

29,5 |

31,9 |

33,4 |

32,8 |

30,0 |

30,6 |

|

2006 |

31,6 |

27,8 |

29,7 |

29,4 |

34,5 |

36,0 |

33,3 |

31,8 |

|

2007 |

28,8 |

31,8 |

32,9 |

36,6 |

35,2 |

34,4 |

34,4 |

33,4 |

|

2008 |

29,5 |

27,5 |

31,0 |

32,9 |

31,3 |

35,6 |

33,5 |

31,6 |

|

2009 |

32,8 |

31,4 |

33,0 |

31,3 |

29,2 |

28,8 |

27,9 |

30,6 |

|

2010 |

28,2 |

30,5 |

32,8 |

34,4 |

38,8 |

35,3 |

31,8 |

33,1 |

|

2011 |

26,8 |

30,7 |

33,2 |

35,3 |

31,4 |

30,0 |

28,9 |

30,9 |

|

2012 |

31,8 |

28,4 |

31,8 |

35,0 |

33,9 |

30,9 |

31,2 |

31,9 |

|

2013 |

31,5 |

31,8 |

33,2 |

29,1 |

29,8 |

34,3 |

32,6 |

31,8 |

|

2014 |

28,1 |

29,1 |

32,2 |

32,7 |

34,5 |

35,2 |

32,5 |

32,0 |

|

Среднее за 2004– 2014 гг. |

29,3 |

29,8 |

31,5 |

32,6 |

33,0 |

32,8 |

31,4 |

31,5 |

В среднем за 2004–2014 гг. среднесуточная температура воздуха превышала норму на 2,1–2,2 оС в третьей декаде июня – второй декаде июля, на 2,4–3,0 оС – с третьей декады июля до конца августа.

Средняя максимальная температура воздуха за годы исследований достигала 29,3– 29,8 оС в третьей декаде июня – первой декаде июля; 31,5 и 31,4 оС – во второй декаде июля и в третьей декаде августа и 32,6– 33,0 оС – с третьей декады июля по вторую декаду августа (табл. 4, рис. 2).

Рисунок 2 – Температура воздуха по декадам месяцев (среднее за 2004–2014 гг.)

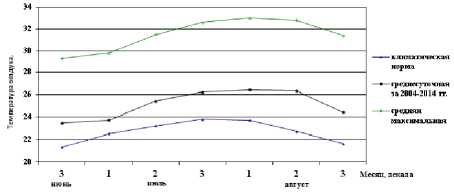

При цветении, закладке и развитии репродуктивных органов у сои одним из главных факторов является влажность воздуха. За исследуемый период (2004– 2014 гг.) усреднённый показатель относительной влажности воздуха в период цветение – налив семян был ниже нормы: в третьей декаде июня – на 2 %, в июле – на 4–9 %, в августе – на 5–11 %. Наиболее низкая влажность воздуха отмечена в период с третьей декады июля до конца августа. Следует отметить, что средней минимальная относительная влажность воздуха за все годы исследований также была в конце июля – августе (табл. 5, рис. 3).

Таблица 5

Средняя относительная и средняя минимальная влажность воздуха по декадам июня – августа г. Краснодар, метеостанция «Круглик»

|

Год |

Июнь |

Июль |

Август |

За период |

||||

|

3 |

1 1 |

2 |

3 |

1 1 |

2 1 |

3 |

||

|

Средняя относительная влажность воздуха, % |

||||||||

|

Климатическая норма |

65 |

65 |

64 |

64 |

63 |

63 |

65 |

64 |

|

2004 |

75 |

62 |

68 |

48 |

71 |

75 |

76 |

68 |

|

2005 |

63 |

60 |

62 |

62 |

56 |

55 |

49 |

58 |

|

2006 |

64 |

59 |

65 |

55 |

58 |

57 |

60 |

60 |

|

2007 |

62 |

51 |

52 |

47 |

56 |

55 |

47 |

53 |

|

2008 |

59 |

67 |

62 |

57 |

51 |

51 |

51 |

57 |

|

2009 |

58 |

61 |

58 |

63 |

63 |

59 |

53 |

59 |

|

2010 |

77 |

72 |

62 |

63 |

39 |

54 |

54 |

60 |

|

2011 |

66 |

64 |

57 |

62 |

55 |

70 |

57 |

62 |

|

2012 |

52 |

71 |

61 |

42 |

57 |

61 |

57 |

57 |

|

2013 |

52 |

59 |

50 |

59 |

64 |

48 |

48 |

54 |

|

2014 |

62 |

39 |

59 |

48 |

36 |

51 |

46 |

49 |

|

Средняя минимальная относительная влажность воздуха, % |

||||||||

|

2004 |

53 |

40 |

46 |

44 |

49 |

58 |

54 |

49 |

|

2005 |

41 |

40 |

43 |

42 |

37 |

34 |

33 |

39 |

|

2006 |

43 |

39 |

44 |

35 |

33 |

35 |

38 |

38 |

|

2007 |

38 |

30 |

31 |

24 |

35 |

32 |

25 |

31 |

|

2008 |

36 |

44 |

41 |

39 |

34 |

28 |

30 |

36 |

|

2009 |

39 |

39 |

38 |

38 |

39 |

37 |

29 |

37 |

|

2010 |

54 |

52 |

40 |

41 |

20 |

33 |

33 |

39 |

|

2011 |

47 |

43 |

37 |

40 |

35 |

50 |

36 |

41 |

|

2012 |

32 |

49 |

40 |

29 |

36 |

40 |

33 |

37 |

|

2013 |

33 |

38 |

27 |

36 |

40 |

26 |

29 |

33 |

|

2014 |

40 |

52 |

42 |

29 |

23 |

30 |

27 |

35 |

Между средней максимальной температурой воздуха и средней минимальной относительной влажностью воздуха выявлена отрицательная зависимость (табл. 6).

Таким образом, при дефиците осадков в период цветение – налив семян в 16,5 мм среднесуточная температура воздуха была выше климатической нормы на 2,4 оС, а средняя максимальная температура воздуха в дневные часы достигала 29,3–33,0 оС. Относительная влажность воздуха в этот период была ниже нормы на 6 %, а с третьей декады июля по третью декаду августа – на 8–11 % при средней минимальной относительной влажности 33–36 %.

Рисунок 3 – Относительная влажность и температура воздуха по декадам месяцев (среднее за 2004–2014 гг.)

Таблица 6

Зависимость средней минимальной относительной влажности воздуха от средней максимальной температуры воздуха г. Краснодар, метеостанция «Круглик», 2004–2014 гг.

|

Коэффициент корреляции за |

||||||

|

третью декаду июня |

первую декаду июля |

вторую декаду июля |

третью декаду июля |

первую декаду августа |

вторую декаду августа |

третью декаду августа |

|

-0,546 |

-0,368 |

-0,737 |

-0,444 |

-0,485 |

-0,807 |

-0,421 |

Показатели температуры почвы на глубине 5–10 и 10–20 см, где в основном сосредоточены клубеньки на корнях растений, и от которой также зависит активность симбиотической азотфиксации, в годы исследований представлены в таблице 7 и на рисунке 4.

Температура почвы на глубине 10–20 см, по обобщённым данным, составляла в июне 24,3 оС, в июле 26,5 оС, в августе 27,5 оС, а на глубине 5–10 см соответственно 25,1; 27,3 и 28,1оС при среднесуточной температуре воздуха за указанные месяцы 21,9; 25,2 и 25,6 оС. Это показывает, что период цветение – созревание семян у сортов сои за 2004–2014 гг. по температурному режиму в целом был благоприятным для роста и развития растений и активной деятельности клубеньковых бактерий. Известно, что интенсивное усвоение азота начинается при температуре 10–13 оС и максимальных значений достигает при 24–25 оС [27].

Рисунок 4 – Температура почвы и воздуха по декадам июня – августа (среднее за 2004–2014 гг.)

Выявлена тесная взаимосвязь между среднесуточной температурой воздуха и средней температурой почвы на глубине 5–10 и 10–20 см (табл. 8).

Таблица 8

Зависимость средней температуры почвы от среднесуточной температуры воздуха г. Краснодар, метеостанция «Круглик», 2004–

2014 гг.

|

Слой почвы, см |

Коэффициент корреляции за |

|||||

|

июнь |

июль |

август |

июнь – июль |

июль – август |

июнь – август |

|

|

5–10 |

0,982 ± |

0,932 ± |

0,920 ± |

0,967 ± |

0,925 ± |

0,958 ± |

|

0,069 |

0,133 |

0,143 |

0,064 |

0,094 |

0,057 |

|

|

10–20 |

0,971 ± |

0,893 ± |

0,917 ± |

0,952 ± |

0,901 ± |

0,944 ± |

|

0,163 |

0,165 |

0,147 |

0,076 |

0,109 |

0,067 |

|

Интенсивность симбиотической азот-фиксации растениями сои во многом зависит от влажности того слоя почвы, в котором сосредоточены клубеньки (обычно до глубины 15–20 см). Связано это с тем, что клубеньковые бактерии начинают размножаться в почве и хорошо функционируют при её влагообеспечен-ности около 60–80 % от наименьшей вла-гоёмкости. При пересыхании или чрезмерном переувлажнении почвы клубеньки отмирают или не образуются вообще [28; 29].

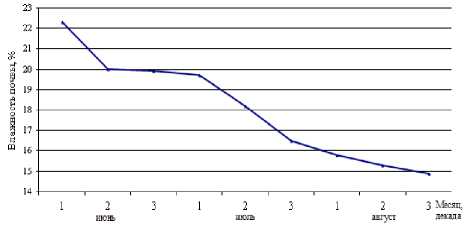

Общая влажность почвы в слое 0–20 см по декадам июня – августа в 2004– 2014 гг. представлена в таблице 9 и на рисунке 5.

За исследуемый период наибольшее количество воды в слое почвы 0–20 см содержалось с первой декады июня (22,3 %) по первую декаду июля (19,7 %) с последующим постепенным снижением влажности почвы к концу июля до 16,5 % и к концу августа до 14,9 %. Коэффициент вариации влажности почвы в слое 0–20 см по декадам июня – августа за 2004– 2014 гг. составлял от 8,7 % во второй декаде августа и до 17,5 % во второй декаде июля. В отдельные годы во второй – третьей декадах августа (2008, 2009, 2010, 2012–2014 гг.) содержание воды в пахотном слое чернозёма выщелоченного было близко к величине влажности устойчивого увядания, равной 13,4 % для данного слоя почвы и подтипа чернозёма.

Рисунок 5 – Общая влажность почвы в слое 0–20 см по декадам июня – августа, % (среднее за 2004–2014 гг.)

Таблица 9

Общая влажность почвы в слое 0–20 см по декадам июня – августа, % г. Краснодар, метеостанция «Круглик»

|

Год |

Июнь |

Июль |

Август |

Диапазон |

Среднее |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|||

|

2004 |

25,6 |

22,0 |

24,7 |

19,7 |

17,9 |

18,8 |

16,6 |

17,0 |

18,8 |

16,6–25,6 |

20,1 |

|

2005 |

24,3 |

20,4 |

19,1 |

17,7 |

23,2 |

18,5 |

15,4 |

15,7 |

15,0 |

15,0–24,3 |

18,8 |

|

2006 |

26,7 |

24,3 |

24,7 |

18,1 |

23,9 |

19,6 |

16,9 |

15,4 |

16,5 |

15,4–26,7 |

20,7 |

|

2007 |

19,3 |

16,5 |

18,5 |

15,0 |

15,1 |

13,8 |

14,1 |

16,1 |

13,9 |

13,8–19,3 |

15,8 |

|

2008 |

23,6 |

20,4 |

18,1 |

18,9 |

15,7 |

14,9 |

15,4 |

13,4 |

13,5 |

13,4–23,6 |

17,1 |

|

2009 |

19,3 |

18,5 |

14,2 |

18,4 |

14,1 |

13,8 |

14,6 |

13,8 |

13,7 |

13,7–19,3 |

15,6 |

|

2010 |

23,2 |

19,6 |

23,9 |

23,8 |

19,3 |

17,3 |

15,4 |

16,5 |

13,4 |

13,4–23,9 |

19,2 |

|

2011 |

21,2 |

21,0 |

21,6 |

19,6 |

16,1 |

16,0 |

14,6 |

14,2 |

18,5 |

14,2–21,6 |

18,1 |

|

2012 |

22,8 |

18,1 |

16,9 |

23,6 |

20,4 |

16,5 |

15,0 |

16,9 |

13,4 |

13,4–23,6 |

18,2 |

|

2013 |

20,4 |

20,0 |

17,7 |

20,8 |

17,3 |

15,4 |

20,0 |

15,7 |

13,5 |

13,5–20,8 |

17,9 |

|

2014 |

19,3 |

19,6 |

19,3 |

21,2 |

17,3 |

16,9 |

15,4 |

13,6 |

13,4 |

13,4–21,2 |

17,3 |

|

Диапазон |

19,3– 26,7 |

16,5– 24,3 |

14,2– 24,7 |

15,0– 23,8 |

14,1– 23,9 |

13,8– 19,6 |

14,1– 20,0 |

13,4– 17,0 |

13,4– 18,8 |

13,4– 26,7 |

18,1 |

|

Среднее |

22,3 |

20,0 |

19,9 |

19,7 |

18,2 |

16,5 |

15,8 |

15,3 |

14,9 |

||

|

Коэффициент вариации, % |

11,7 |

10,3 |

17,2 |

13,1 |

17,5 |

11,9 |

10,3 |

8,7 |

14,0 |

||

Одиннадцатилетние исследования эффективности применения некорневых подкормок бором и молибденом на выщелоченном чернозёме Кубани свидетельствуют о некотором отклонении содержания этих микроэлементов в растении от оптимального уровня. Следует отметить, что доминирующее влияние на продуктивность сои оказали гидротермические условия, доля влияния которых достигала 96,9 %. Отклонение от сбалансированной потребности в микроэлементах, выраженное в долях их влияния за этот же период, приблизилось к 2,5 %. Это подтверждается тем, что пределы изменения урожайности в контроле составляют 0,96–2,90 т/га, а в вариантах с подкормками микроэлементами – 1,03–3,11 т/га (табл. 10).

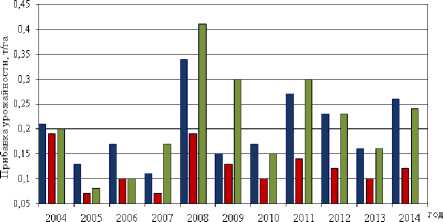

Изменения величин прибавок урожайности сои по годам исследований представлены на рисунке 6. Указанные изменения колебались от 0,07 до 0,41 т/га. При средней за 2004–2014 гг. прибавке под влиянием микроудобрений 0,18 т/га в шести случаях из 11 (2004, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 гг.) этот показатель превышал контроль на 0,19–0,31 т/га. Прибавки урожайности при внесении микроудобрений в подкормку растений сои значительно варьировали по годам исследований. Так, коэффициенты вариации составили при внесении молибденового и борного удобрений 34,2–34,5 %, а аквамикса – 44,1 %.

Таблица 10

Урожайность сои при некорневой подкормке растений микроудобрениями г. Краснодар, ФГБНУ ВНИИМК

|

Год |

Урожайность по вариантам, т/га |

|||||

|

контроль |

молибден |

бор |

аквамикс |

НСР 05 |

||

|

2004 |

2,90 |

3,11 |

3,09 |

3,10 |

0,15 |

|

|

2005 |

1,93 |

2,06 |

2,00 |

2,01 |

0,12 |

|

|

2006 |

1,85 |

2,02 |

1,95 |

1,95 |

0,10 |

|

|

2007 |

0,96 |

1,07 |

1,03 |

1,13 |

0,06 |

|

|

2008 |

1,93 |

2,27 |

2,12 |

2,34 |

0,12 |

|

|

2009 |

2,35 |

2,50 |

2,48 |

2,65 |

0,13 |

|

|

2010 |

1,58 |

1,75 |

1,68 |

1,73 |

0,09 |

|

|

2011 |

2,21 |

2,48 |

2,35 |

2,51 |

0,12 |

|

|

2012 |

2,56 |

2,79 |

2,68 |

2,79 |

0,15 |

|

|

2013 |

2,53 |

2,69 |

2,63 |

2,69 |

0,13 |

|

|

2014 |

1,89 |

2,15 |

2,01 |

2,13 |

0,07 |

|

|

Среднее |

2,06 |

2,26 |

2,18 |

2,28 |

0,04 |

|

|

Прибавка от удобрения |

т/га |

0 |

0,20 |

0,12 |

0,22 |

|

|

% |

0 |

9,7 |

5,8 |

10,7 |

||

■ прибавка от действияМо, т/га ■ прибавка от действия В, т/га ■ прибавка от действия аквамикса, т/га

Рисунок 6 – Прибавка урожайности сои по годам исследований (ФГБНУ ВНИИМК)

По усреднённым за 11 лет данным наибольшая урожайность сои наблюдалась при использовании для подкормки микроэлементного хелатного комплекса аквамикса и молибденовокислого аммония. Прибавки к контролю составили 0,22 и 0,20 т/га (10,7 и 9,7 %) соответственно. Вместе с тем эффективность аквамикса можно вынести за рамки обсуждения. Увеличение урожайности от применения комплекса микроэлементов практически такое же, как и от одного молибдена (математически достоверные различия между вариантами не доказываются). Эффективность применения бора в виде борной кислоты и солюбора ДФ уступала варианту с использованием молибдена, и разница в урожайности составила по годам от 0,02 до 0,15 т/га, а в среднем 0,08 т/га (табл. 10).

Если учесть, что в течение 8 лет из 11 (2004–2007, 2009–2010, 2013 гг.) борные удобрения практически мало уступали по эффективности молибденовым, можно полагать, что бор определённым образом способствовал оптимизации использования из почвы и соединений молибдена. Вполне вероятно и обратное предположение. Действие препарата аквамикс в первую очередь может объясняться наличием в его составе молибдена и бора вне зависимости от других составляющих элементов. Важную роль указанный комплекс, по-видимому, может иметь для улучшения качества продукции.

Наибольшее значение для сои как для бобовой культуры имеет молибден, который обладает высокой агрохимической активностью. Хозяйственный вынос его составляет до 82 %. Поэтому баланс элемента в многолетних посевах сои складывается отрицательно. Молибден ежегодно отчуждается с семенами и может в определённых условиях превратиться в лимитирующий фактор.

Внесение под сою молибдена способствует в первую очередь образованию клубеньков и усиливает симбиотическую азотфиксацию. Кроме того, этот микроэлемент входит в состав конституционных белков и является активной частью ферментов нитратредуктазы и нитрагена-зы [6]. В почве молибден относительно равномерно распределён как между фракциями, так и по горизонтам [30]. Недостаток этого элемента в различных почвах наблюдается редко, его содержание в основном зависит от их минералогического состава и от антропогенного фактора.

Дозы молибдена, рекомендуемые в производстве, существенно различаются, а агрохимически оптимальной дозой считается 50 г/га. Дальнейшее увеличение концентрации микроэлемента мало влияет на продуктивность растений. Биологически оптимальный интервал концентрации этого удобрения гораздо шире [30]. Вместе с тем при повышенном содержании молибдена в почве урожайность сои может снижаться [31].

Соединения молибдена при значительных концентрациях отрицательно действуют на бактериальные клетки, что создаёт трудности при совместном применении микроэлемента и клубеньковых бактерий. Даже производственная доза молибдена (25 г на гектарную норму высева семян) несколько снижает титр клубеньковых бактерий в растворе [32]. В этом случае дозу нитрагина следует удваивать.

По нашим данным, повышенная концентрация молибдена существенно влия- ет на общее развитие растений. Как видно из таблицы 11, при увеличении концентрации микроэлемента вирулентность ри-зобий снижается со 100 до 0 %. Также уменьшается и количество клубеньков на растении. В фазе ветвления высота стебля и длина корней максимальными оказались при концентрации изучаемого соединения не выше 0,5–1,0 %.

Таким образом, эффективность изучаемых микроэлементов проявляется при оптимальной их концентрации. Однако образование клубеньков и активность азотфиксации в наибольшей степени зависят от гидротермических факторов.

Таблица 11

Влияние различных концентраций молибдена на вирулентность ризобий и некоторые показатели развития растений [32]

Лабораторный опыт

|

Концентрация молибдена в среде, % |

Виру-лент-ность, % |

Количество клубеньков, шт./раст. |

Длина, см |

|

|

стебля |

корня |

|||

|

Фон |

92 |

4,0 |

22 |

18 |

|

0,01 |

100 |

2,6 |

18 |

19 |

|

0,05 |

100 |

2,2 |

16 |

21 |

|

0,5 |

93 |

1,8 |

18 |

22 |

|

1,0 |

54 |

1,0 |

18 |

20 |

|

2,5 |

2,5 |

0,5 |

12 |

11 |

|

5,0 |

0 |

0 |

9 |

9 |

По многочисленным литературным данным, при пониженных температурах воздуха (+11 оС) процесс образования клубеньков сохраняется. При повышенных температурах (свыше +30 оС) и при недостатке влаги образование клубеньков прекращается [29]. В условиях жесткой засухи клубеньки отмирают.

Следует подчеркнуть, что изучаемые микроэлементы целесообразно применять в соответствии с агротехническими рекомендациями и прогнозным учётом ресурсов тепла и влаги в основные периоды вегетации.

В соответствии с масштабами действия некорневых подкормок микроэлементами на общую урожайность сои находятся все другие показатели, характеризующие элементы продуктивности растений.

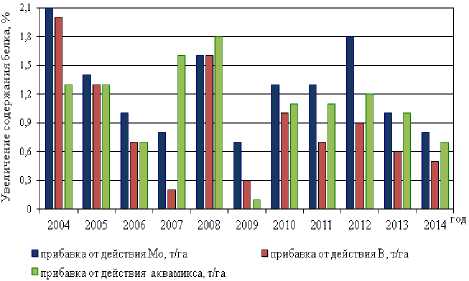

Так, при подкормке растений микроудобрениями в начале цветения, в рамках динамичных изменений температуры воз- духа, почвы и влажности почвы (по декадам месяцев), содержание белка в семенах по сравнению с контролем максимально возрастало (на 0,7–2,1 %) в варианте с внесением молибдена (рис. 7, табл. 12).

Рисунок 7 – Увеличение содержания белка в семенах относительно контроля при внесении микроудобрений, %

(ФГБНУ ВНИИМК)

На содержание белка в семенах сои изучаемые препараты оказали наибольшее воздействие в 2004 (1,3–2,1 %), 2005 (1,3–2,1 %), 2006 (1,3–1,4 %), 2008 (1,6– 1,8 %), а минимальное – в 2009 (0,1–0,8 %) и 2014 (0,5–0,8 %) годах.

Таблица 12

Влияние некорневой подкормки растений микроудобрениями на содержание белка в семенах сои г. Краснодар, ФГБНУ ВНИИМК

|

Год |

Содержание белка по вариантам, % |

|||

|

контроль |

молибден |

бор |

аквамикс |

|

|

2004 |

39,2 |

41,3 |

41,2 |

40,5 |

|

2005 |

42,2 |

43,6 |

43,5 |

43,5 |

|

2006 |

43,0 |

44,0 |

43,7 |

43,7 |

|

2007 |

42,2 |

43,0 |

42,4 |

43,8 |

|

2008 |

40,8 |

42,4 |

42,4 |

42,6 |

|

2009 |

38,5 |

39,2 |

38,8 |

38,6 |

|

2010 |

41,0 |

42,3 |

42,0 |

42,1 |

|

2011 |

41,3 |

42,6 |

42,0 |

42,4 |

|

2012 |

41,3 |

43,1 |

42,2 |

42,5 |

|

2013 |

41,4 |

42,4 |

42,0 |

42,4 |

|

2014 |

42,4 |

43,2 |

42,9 |

43,1 |

|

Среднее |

41,2 |

42,5 |

42,1 |

42,3 |

|

К контролю, % |

0 |

1,3 |

0,9 |

1,1 |

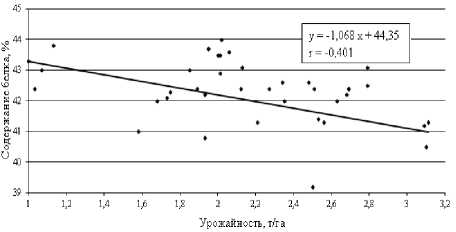

За период исследований установлена отрицательная корреляция между урожайностью сои и содержанием белка в семенах (рис. 8). В пределах изменения средней по годам урожайности от 0,96 до 3,11 т/га количество белка снижалось с 44,0 до 38,5 %. Коэффициент корреляции составил -0,401 при необходимом значении (df = 42) 0,30.

Рисунок 8 – Зависимость содержания белка в семенах от урожайности (ФГБНУ ВНИИМК, 2004–2014 гг.)

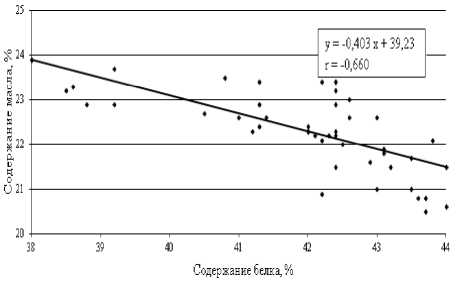

В связи с увеличением в семенах доли белка под влиянием микроэлементов произошло снижение содержания масла, что соответствует общеизвестным закономерностям [31]. За исследуемый период некорневые подкормки растений молибденом, бором и комплексом аквамикс вызвали уменьшение количества масла в семенах на 0,3–0,5 % (табл. 13).

Таблица 13

Влияние некорневой подкормки растений микроудобрениями на содержание масла в семенах сои г. Краснодар, ФГБНУ ВНИИМК

|

Год |

Содержание масла по вариантам, % |

|||

|

контроль |

молибден |

бор |

аквамикс |

|

|

2004 |

23,7 |

22,9 |

22,3 |

22,7 |

|

2005 |

20,9 |

20,8 |

21,7 |

21,0 |

|

2006 |

21,0 |

20,6 |

20,5 |

20,8 |

|

2007 |

23,4 |

22,6 |

23,4 |

22,1 |

|

2008 |

23,5 |

23,2 |

23,4 |

23,0 |

|

2009 |

23,2 |

22,9 |

22,9 |

23,3 |

|

2010 |

22,6 |

22,2 |

22,4 |

22,2 |

|

2011 |

23,4 |

22,6 |

22,3 |

22,9 |

|

2012 |

22,4 |

21,8 |

22,1 |

22,0 |

|

2013 |

22,6 |

22,3 |

22,3 |

22,2 |

|

2014 |

21,5 |

21,5 |

21,6 |

21,9 |

|

Среднее |

22,6 |

22,1 |

22,3 |

22,2 |

|

К контролю, % |

0 |

-0,5 |

-0,3 |

-0,4 |

Подтверждена отрицательная зависимость между указанными признаками в семенах сои и коэффициентом корреляции -0,660 при необходимом значении (df = 42) 0,30 (рис. 9).

Рисунок 9 – Зависимость содержания масла в семенах от содержания белка

(ФГБНУ ВНИИМК, 2004–2014 гг.)

Применение микроудобрений, способствующих повышению урожайности и содержания белка в семенах, увеличивало сбор белка (табл. 14).

Таблица 14

Влияние некорневой подкормки растений микроудобрениями на сбор белка г. Краснодар, ФГБНУ ВНИИМК

|

Год |

Сбор белка по вариантам, кг/га |

||||

|

контроль |

молибден |

бор |

аквамикс |

НСР 05 |

|

|

2004 |

978 |

1105 |

1095 |

1080 |

91 |

|

2005 |

700 |

772 |

748 |

752 |

73 |

|

2006 |

684 |

764 |

733 |

733 |

71 |

|

2007 |

348 |

396 |

376 |

426 |

26 |

|

2008 |

694 |

828 |

773 |

857 |

51 |

|

2009 |

778 |

843 |

828 |

880 |

45 |

|

2010 |

697 |

785 |

759 |

788 |

59 |

|

2011 |

785 |

909 |

849 |

915 |

66 |

|

2012 |

909 |

1034 |

973 |

1020 |

84 |

|

2013 |

901 |

981 |

950 |

981 |

42 |

|

2014 |

689 |

799 |

742 |

790 |

54 |

|

Среднее |

742 |

838 |

802 |

838 |

16 |

|

К контролю, кг/га |

0 |

96 |

60 |

96 |

|

Максимальный и равный по величине сбор белка получен при использовании в подкормку молибденовокислого аммония и аквамикса, обеспечивающих в среднем за 11 лет прибавку сбора белка 96 кг/га (12,9 %) относительно контроля.

Следует отметить, что доля влияния погодных условий вегетационного периода на величину сбора белка в годы исследований достигала 94,2 %, а доля влияния некорневой подкормки микроудобрениями – всего 5,1 %, или в 18,5 раза меньше.

В вариантах с некорневой подкормкой растений микроэлементами наблюдалось снижение масличности семян на 0,3– 0,5 %. Однако за счёт увеличения урожайности сои от их использования сбор масла возрастал (табл. 15).

Таблица 15

Влияние некорневой подкормки растений микроудобрениями на сбор масла г. Краснодар, ФГБНУ ВНИИМК

|

Год |

Сбор масла по вариантам, кг/га |

||||

|

контроль |

молибден |

бор |

аквамикс |

НСР 05 |

|

|

2004 |

591 |

612 |

593 |

605 |

57 |

|

2005 |

347 |

368 |

373 |

363 |

35 |

|

2006 |

334 |

358 |

344 |

349 |

33 |

|

2007 |

193 |

208 |

206 |

215 |

15 |

|

2008 |

390 |

453 |

427 |

463 |

26 |

|

2009 |

469 |

492 |

488 |

531 |

28 |

|

2010 |

387 |

415 |

405 |

421 |

32 |

|

2011 |

445 |

482 |

451 |

494 |

66 |

|

2012 |

493 |

523 |

509 |

528 |

84 |

|

2013 |

492 |

516 |

504 |

514 |

42 |

|

2014 |

349 |

398 |

373 |

401 |

54 |

|

Среднее |

408 |

439 |

425 |

444 |

9 |

|

К контролю, кг/га |

0 |

31 |

17 |

36 |

|

В наибольшей степени сбор масла увеличивался при внесении в подкормку растений аквамикса – на 8,8 % относительно контроля, чуть меньше – от применения молибденовокислого аммония – на 7,6 %, а от использования солюбора ДФ и борной кислоты прибавка сбора масла составила 4,2 %.

Как и на величину сбора белка, доля влияния на сбор масла погодных условий вегетационного периода в годы исследований была высокой и достигала 97,5 %, а внесённых в подкормку микроудобрений – всего 1,8 %.

Выводы. 1. Эффективность микроудобрений, как составной части системы удобрений сои, определяется потребностями растений и зависит от свойств и режимов почвы, доступности для растений питательных элементов. Острый дефицит подвижных форм молибдена и бора в большинстве почв наблюдается редко. Однако может иметь место нарушение оптимального соотношения этих элементов в почве при изменении метеорологических показателей в течение вегетационного периода сои.

В таких случаях дополнительное внесение микроэлементов в виде некорневых подкормок способствует улучшению 51

продукционных процессов. Это подтверждается тем, урожайность за 11 лет исследований составила в контроле 2,06 т/га, а при использовании микроудобрений в подкормку – от 2,18 до 2,28 т/га.

-

2. Особое значение для растений сои имели ресурсы влаги в период от цветения до созревания (третья декада июня – третья декада августа).

-

3. При дефиците осадков в период цветение – налив семян в среднем за 2004– 2014 гг. в 16,5 мм период цветение – созревание семян у сои по температурному режиму складывался в целом благоприятно для роста и развития растений и активной деятельности клубеньковых бактерий. Температура почвы, по обобщенным данным, составляла в июне – августе 23,9–28,7 ºС в слое 5–10 см и 23,1– 28,0 ºС в слое 10–20 см при температуре воздуха за указанные месяцы 21,9–25,6 оС.

-

4. В среднем за 11 лет наибольшая урожайность сои наблюдалась при использовании для некорневой подкормки микроэлементов хелатного комплекса аквамикс и молибдена в виде молибденовокислого аммония – 2,28 и 2,26 т/га соответственно, прибавки урожайности к контролю при этом составили 0,22 и 0,20 т/га (10,7 и 9,7 %).

-

5. При подкормке растений сои микроудобрениями в начале цветения при сложившихся в годы исследований динамичных изменениях температуры воздуха, почвы и влажности почвы содержание белка в семенах относительно контроля возрастало при внесении молибдена на 0,7–2,1 %, аквамикса – на 0,1– 1,8 %, бора – на 0,2–2,0 %, а в среднем на 1,3; 1,1 и 0,9 % соответственно.

-

6. Выявлена отрицательная корреляция между содержанием белка в семенах и урожайностью сои. В пределах изменения средней по годам исследований урожайности от 0,96 до 3,11 т/га, содержание белка в семенах уменьшалось с 44,0 до 38,5% (r = -0,401).

-

7. Некорневые подкормки растений молибденом, бором и микроэлементным хелатным комплексом аквамикс способствовали уменьшению содержания масла в семенах на 0,3–0,5 %.

-

8. Применение микроудобрений в некорневую подкормку растений сои, за счет их положительного действия на урожайность и содержание белка в семенах, увеличивало сбор белка: от использования молибдена и аквамикса – на 96 кг/га, бора – на 60 кг/га в среднем за 11 лет исследований. Сбор масла вследствие более высокой урожайности сои при внесении микроудобрений возрастал на 31–36 кг/га от применения молибдена и аквамикса и на 17 кг/га – бора.

-

9. Выявлено в среднем за 2004–2014 гг. доминирующее влияние погодных условий в течение вегетационного периода сои на урожайность (96,9 %), сбор белка

В среднем за 2004–2014 гг. в июле – августе при климатический норме 108,0 мм осадков выпало 84,5 мм с варьированием показателя от 36,9 мм в 2007 г. до 140,4 мм в 2004 г. Урожайность сои составила в контроле соответственно по годам 0,96 и 2,90 т/га, при внесении микроудобрений 1,03–1,13 и 3,09–3,11 г/га.

По полученным за 11 лет данным рассчитана зависимость урожайности от количества выпавших осадков в июле (r = 0,680), в августе (r = 0,475) и июле – августе (r = 0,655).

В слое 0–20 см влажность почвы была выше влажности завядания и в среднем за 11 лет исследований составляла: в июне – 22,3–19,9 %, в июле – 19,7–16,5 % и в августе – 15,8–14,9 %, уменьшаясь подекадно к концу периода.

Эффективность применения бора в среднем за 11 лет была ниже эффективности молибдена, разница в урожайности достигала в среднем 0,08 т/га с колебаниями по годам от 0,02 до 0,15 т/га.

Действие препарата аквамикс определяется в первую очередь наличием в его составе молибдена и бора вне зависимости от других элементов питания в его составе.

Подтверждена отрицательная зависимость между содержанием в семенах масла и белка (r = -0,660).

(94,2 %) и сбор масла (97,5 %) при доле влияния микроэлементов 2,5; 5,1 и 1,8 % соответственно.

Список литературы Эффективность некорневой подкормки сои микроэлементами на чернозёме выщелоченном Краснодарского края при многолетнем учёте динамики изменения температурного режима и условий увлажнения

- Ринькис Г.Я., Ноллендорф В.Ф. Сбалансированное питание растений макро-и микроэлементами. -Рига: Зинатне, 1982. -304 с.

- Анспок П.И., Лиениньш Ю.А. Содержание микроэлементов в почвах и необходимость их применения//Химизация сельского хозяйства. -1988. -№ 2. -С. 73-75.

- Бобко Е.В. К вопросу о влиянии бора на рост растений на известковых почвах//Избранные сочинения. -М.: Сельхозиздат, 1963. -С. 227-231.

- Буркин И.А. Физиологическая роль и сельскохозяйственное значение молибдена. -М.: Наука, 1968. -294 с.

- Школьник М.Я. Микроэлементы в жизни растений. -Л.: Наука, 1974. -С. 58-185.

- Шеуджен А.Х., Куркаев В.Т., Котляров Н.С. Агрохимия: учебное пособие. -2-е изд., перераб. и доп. -Майкоп: Афиша, 2006. -С. 216-225.

- Шеуджен А.Х. Агробиогеохимия: учебное пособие. -2-е изд., перераб. и доп. -Краснодар: КубГАУ, 2010. -С. 310-461.

- Казачков Ю.Н. Содержание бора в растениях сои в зависимости от концентрации подвижного бора в почве//Микроэлементы в растениях Дальнего Востока. Учёные записки Дальневосточного гос. ун-та. -Владивосток, 1972. -Т. 57. -С. 90-99.

- Куркаев В.Т., Шелевой Г.К., Стёпкина Р.Н. Почвы и диагностика питания растений в Приамурье: методические рекомендации. -Новосибирск, 1978. -94 с.

- Церлинг В.В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур: справочник. -М.: Агропромиздат, 1990. -С. 8-15.

- Шеуджен А.Х., Загорулько А.В., Громова Л.И. . Диагностика минерального питания растений: учебное пособие. -Краснодар: КубГАУ, 2009. -С. 5-15.

- Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами/Под. ред. В.М. Лукомца. -2-е изд., перераб. и доп. -Краснодар, 2010. -С. 118-130.

- Scott W.O., Aldrich S.R. Modern Soybean Production. -Campaign, Illinois, 1983. -P. 171-174.

- Карягин Ю.Г. Соя. -Алма-Ата: Кайнар, 1978. -126 с.

- Кононович Л.И. Оптимизация питания сои//Бюл. науч.-тех. инфор. по масл. культ. ВНИИМК. -Краснодар, 1980. -Вып. 1. -С. 73-74.

- Заверюхин В.И. Возделывание сои на орошаемых землях. -М.: Колос, 1981. -159 с.

- Столяров О.В. Влияние опрыскивания растений растворами микроэлементов и регуляторов роста на урожайность сои//Направление стабилизации развития и выход из кризиса АПК в современных условиях. -Воронеж, 1999. -С. 63-64.

- Баранов В.Ф., Ширинян О.М. Специфика применения минеральных удобрений под сою//В кн.: Соя. Биология и технология возделывания. -Краснодар, 2005. -С. 108-182.

- Тишков Н.М., Михайлюченко Н.Г., Дряхлов А.А. Продуктивность сои при некорневой подкормке растений микроудобрениями и обработке регуляторами роста на чернозёме выщелоченном//Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -Краснодар, 2007. -Вып. 2 (137). -С. 91-98.

- Тишков Н.М., Дряхлов А.А. Эффективность некорневой подкормки сои микроудобрениями на чернозёме выщелоченном Западного Предкавказья//Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -Краснодар, 2014. -Вып. 1 (157-158). -С. 55-59.

- Анспок П.И. Микроудобрения: справочник. -2-е изд., перераб. и доп. -Л.: Агропромиздат, 1990. -272 с.

- Каталог сортов и гибридов масличных культур, технологий возделывания и средств механизации. ГНУ ВНИИМК. -Краснодар, 2006. -72 с.

- Каталог сортов и гибридов масличных культур, технологий возделывания и средств механизации. ГНУ ВНИИМК. -Краснодар, 2011-2012. -56 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Агропромиздат, 1985. -С. 207-297.

- Практикум по агрохимии/Под ред. Минеева В.Г. -М.: Изд-во МГУ, 1989. -304 с.

- Агроклиматические ресурсы Краснодарского края. -Л.: Гидрометеоиздат, 1975. -С. 59-67.

- Баранов В.Ф. Требования сои к факторам жизни//В кн.: Соя. Биология и технология возделывания. -Краснодар, 2005. -С. 35-49.

- Енкина О.В. Симбиотическая азотфиксация//В кн.: Соя. Биология и технология возделывания. -Краснодар, 2005. -С. 56-64.

- Мишустин Е.Н., Шильникова В.К. Биологическая фиксация атмосферного азота. -М: Наука, 1968. -530 с.

- Голов В.И. Круговорот серы и микроэлементов в основных агроэкосистемах Дальнего Востока. -Владивосток: Дальнаука, 2004. -316 с.

- Лещенко А.К. Культура сои. -Киев: Наукова думка, 1978. -236 с.

- Тильба В.А., Бегун С.А., Якименко М.В. Роль молибдена в образовании клубеньков у некоторых сортов сои в контролируемых условиях//Земледелие. -2012. -№ 7. -С. 45-46.