Эффективность основной обработки почвы, гербицидов и предшественников в снижении засоренности посевов, почвы и зерна яровой пшеницы

Автор: Ивченко В.К., Полосина В.А., Савенкова Е.В., Богиня Н.М., Луганцева М.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 11, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - определение влияния системы основной обработки почвы, гербицидов и предшественников на засоренность посевов, почвы и зерна яровой пшеницы. Полевые опыты проводили в учебно-опытном хозяйстве «Миндерлинское» Красноярского ГАУ на опытном поле в 2022 и 2023 гг. в зернопаропропашном севообороте со следующим чередованием культур: сидеральный (горчичный) пар - яровая пшеница - ячмень - кукуруза - яровая пшеница. Почва опытного поля была представлена черноземом выщелоченным с повышенным содержанием гумуса. Схема полевого опыта включала варианты с отвальной обработкой (вспашка на 20-22 см) и без основной обработки почвы. Приведены экспериментальные данные, которые получены в течение двух лет. Вегетационный период 2022 г. был более увлажненный по сравнению со среднемноголетними данными. В отличие от предыдущего года вегетационный период 2023 г. характеризовался как засушливый. По общему количеству сорного компонента до внесения баковой смеси гербицидов выделялся вариант без проведения вспашки. В посевах яровой пшеницы в этом случае общее количество сорных растений составляло 110-112 шт/м2. На варианте же с проведением отвальной обработки численность сорняков изменялась в пределах 56-74 шт/м2. На варианте без проведения основной обработки почвы отмечено существенное увеличение доли многолетних сорных растений по сравнению с вариантом, на котором применяли вспашку. Внесение баковой смеси гербицидов не привело к значительному изменению соотношения биологических групп многолетних и малолетних сорных растений. Установлена положительная роль сидерального горчичного пара в снижении степени засоренности посевов многолетними сорными растениями и зерна яровой пшеницы семенами сорняков.

Основная обработка почвы, вспашка, без основной обработки, сорные растения, баковая смесь гербицидов, сидеральный пар, яровая пшеница, кукуруза

Короткий адрес: https://sciup.org/140308293

IDR: 140308293 | УДК: 631.17 | DOI: 10.36718/1819-4036-2024-11-17-24

Текст научной статьи Эффективность основной обработки почвы, гербицидов и предшественников в снижении засоренности посевов, почвы и зерна яровой пшеницы

Введение. Одной из самых актуальных проблем в современном земледелии является борьба с сорняками. Это связано в том числе и с переходом на энергосберегающие системы основной обработки почвы [1, 2]. Результаты исследований свидетельствуют, что система обработки почвы должна строиться прежде всего с учетом региональных особенностей [3, 4].

Стремление земледельца к снижению материально-технических затрат при выполнении обработки почвы вызывает необходимость совершенствования системы основной обработки почвы применительно к зональным особенностям. Это выражается в стремлении сельхозтоваропроизводителей изменить технологии возделывания культурных растений таким образом, чтобы снизить материально-технические затраты за счет уменьшения механического воздействия на почву и при этом не повлиять отрицательно на уровень урожайности культурных растений.

Современное энергосберегающее земледелие характеризуется повышенной численностью сорных растений на полях. Это связано с со- кращением количества проводимых агротехнических мероприятий, направленных на снижение численности сорняков. Замена отвальной обработки почвы на поверхностную, менее интенсивное применение агротехнических (механических) мер борьбы в системе основной, предпосевной и послепосевной обработки почвы способствует обильному появлению сорняков в посевах культурных растений.

Внедрение системы поверхностной обработки почвы резко увеличивает засоренность посевов и приводит не только к снижению продуктивности сельскохозяйственных культур, но и к ухудшению качества получаемой продукции [1, 5, 6]. Поэтому многие хозяйства для ограничения развития сорных растений в посевах культурных растений вынуждены широко использовать химические препараты. Эффективность гербицидов показана многими исследованиями [7–9].

В свою очередь, более широкое применение гербицидов в борьбе с сорняками способствует тому, что видовой состав сорняков подвержен существенному изменению в посевах культурных растений и их семян в почве [10]. Это в конечном итоге приводит к заметному усложнению решения проблемы поддержания чистоты посевов сельскохозяйственных культур.

Имеется большое количество исследований, посвященных изучению динамики изменения засоренности посевов сельскохозяйственных культур в результате применения гербицидов. В то же время практически отсутствуют данные о засоренности почвы и зерна культурных растений семенами сорняков в условиях земледельческой части Красноярского края.

Цель исследований – определение влияния системы основной обработки почвы, гербицидов и предшественников на засоренность посевов, почвы и зерна яровой пшеницы.

Объекты и методы. Исследования проводили на опытном поле кафедры общего земледелия и защиты растений ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 2022 и 2023 гг. в зернопаропропашном севообороте со следующим чередованием культур: сидеральный (горчичный) пар – яровая пшеница – ячмень – кукуруза – яровая пшеница.

Погодные условия вегетационного периода 2022 г. были благоприятными для возделывания зерновых культур. В наиболее критический период по отношению к влаге у яровой пшеницы (вторая, третья декада июня) гидротермический коэффициент составил 1,5. В 2023 г., который можно охарактеризовать как засушливый, осадков в июне выпало меньше среднемноголетних значений, а температура воздуха превышала среднемноголетние данные на 1,2 °С.

Почва опытного поля – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистого гранулометрического состава, который имеет повышенное содержание гумуса (6,1–8,0 %), нейтральную реакцию почвенного раствора (рН – 6,1–7,0), высокую сумму обменных оснований (44–62 м-экв/100 г). Пахотный слой чернозема выщелоченного характеризуется повышенным содержанием подвижного фосфора и очень высоким обменного калия.

Схема полевого опыта включала следующие варианты:

-

1. Основная обработка (вспашка на 20–22 см).

-

2. Без основной обработки почвы.

Размер опытной делянки составлял 0,3 га, учетной площади – 40 м2. Опыт закладывался в 4-кратной повторности в соответствии с методикой опытного дела Б.А. Доспехова.

Учет засоренности посевов проводили в соответствии с общепринятой методикой до и после обработки баковой смесью гербицидов (второй срок учета – через один месяц после применения гербицидов).

Метод учета засоренности посевов – количественно-весовой, в четырехкратной повторности.

При определении запаса семян в почве использовали метод малых проб, разработанный на кафедре земледелия и методики опытного дела ТСХА профессором Б.А. Доспеховым. На делянке отбирали не менее 10 индивидуальных проб почвы массой около 0,3–0,5 кг каждая. Эти образцы объединяли и готовили один смешанный образец массой 250–300 г, доводили его до воздушно-сухого состояния. Затем из него отбирали два средних образца массой по 100 г, с которыми дальше работали.

Обработку посевов яровой пшеницы проводили баковой смесью гербицидов «Пума Супер 100» и «Секатор Турбо». Опрыскивание провели в фазу кущения яровой пшеницы навесным опрыскивателем «Заря» с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га. Засоренность зерна яровой пшеницы семенами сорняков определяли сразу после уборки в четырехкратной повторности в навеске массой 50 г (ГОСТ 1203781). Видовой состав семян сорных растений определяли по справочнику [11]. Агротехника возделывания культур соответствовала утвер- жденным рекомендациям [12]. Посев яровой пшеницы проводили в третьей декаде мая сеялкой AGRATOR 4800 на глубину 5–7 см. Учет урожая проводили селекционным комбайном Terrion.

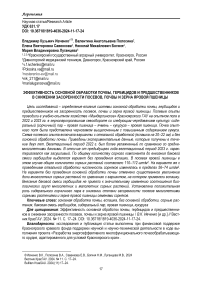

Результаты и их обсуждение. Результаты определения засоренности посевов яровой пшеницы при размещении после сидерального пара (СП) и кукурузы на изучаемых вариантах основной обработки почвы в среднем за два года представлены на рисунке 1.

□ В Вспашка на 20-22 см □ ■ Без обработки почвы

Рис. 1. Засоренность посевов яровой пшеницы до и после обработки гербицидами (среднее за 2022–2023 гг.)

В ходе исследований установлено (рис. 1), что на варианте с проведением вспашки общее количество сорных растений до внесения баковой смеси гербицидов в посевах яровой пшеницы, высеваемой по сидеральному пару, составляло 74 шт/м2, а по кукурузе – 56 шт/м2. На варианте без проведения основной обработки почвы этот показатель составлял 110 шт/м2 при посеве яровой пшеницы по сидеральному пару и 112 шт/м2 при размещении этой культуры после кукурузы, что существенно выше в сравнении с вариантом по отвальной обработке.

Следует отметить, что отказ от проведения основной обработки почвы приводит к значительному увеличение количества многолетних сорняков в посевах яровой пшеницы как при размещении этой культуры по сидеральному пару, так и по кукурузе по сравнению с вариантом с отвальной обработкой почвы. Существенная разница наблюдается и в соотношении биологических групп малолетних и многолетних сорных растений в посевах яровой пшеницы на изучаемых вариантах основной обработки почвы.

На варианте с отвальной обработкой в посевах яровой пшеницы после сидерального пара на долю малолетних сорных растений приходилось 91 %, многолетних – 9, а после кукурузы – соответственно 70 и 30 %. На варианте без проведения основной обработки почвы отмечено увеличение доли многолетних сорных растений в посевах яровой пшеницы по сравнению с вариантом со вспашкой. При размещении яровой пшеницы на варианте без основной обработки почвы по сидеральному пару на долю малолетних сорняков приходилось 29 %, многолетних – 71, а при посеве по кукурузе – соответственно 26 и 74 %. Таким образом, отказ от проведения отвальной обработки приводит к повышению доли биологической группы многолетних сорных растений и, соответственно, к снижению доли биологической группы малолетних сорняков в посевах яровой пшеницы как по сидеральному пару, так и по кукурузе.

Применение баковой смеси гербицидов снизило количество сорняков в посевах яровой пшеницы на изучаемых вариантах основной обработки почвы. При этом установленное до внесения гербицидов соотношение биологических групп малолетних и многолетних сорняков на изучаемых вариантах основной обработки почвы принципиально не изменилось. Так, если до внесения баковой смеси гербицидов в посевах яровой пшеницы по сидеральному пару на варианте с проведением вспашки доля малолетних сорных растений составляла 91 %, то после внесения – 87 %.

При размещении яровой пшеницы после кукурузы на этом же варианте на долю малолетних сорняков до применения баковой смеси гербицидов приходилось 77 %, а после внесения – 64 %.

На варианте же без основной обработки почвы в посевах яровой пшеницы по сидеральному пару до внесения гербицидов доля малолетних сорняков составляла 29 %, после внесения – 26 %. При размещении яровой пшеницы по кукурузе на этом же варианте основной обработки почвы до применения гербицидов доля малолетних сорняков составляла 27 %, после применения – 34,9 %. Таким образом, применение баковой смеси гербицидов приводит к снижению количества сорняков в посевах культуры на изучаемых вариантах основной обработки почвы и практически не изменяет соотношение биологических групп малолетних и многолетних сорняков по сравнению с исходным.

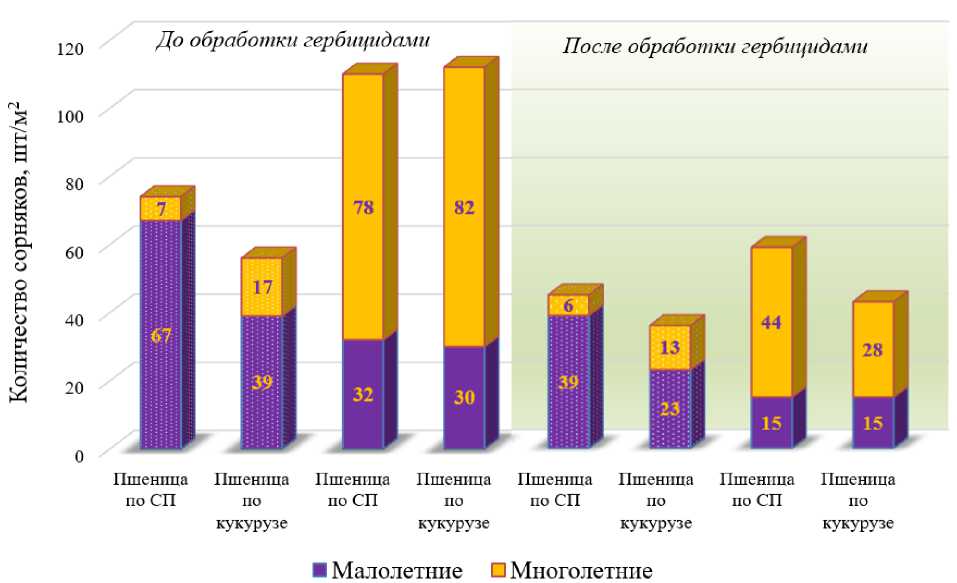

Оценка данных по величине сухой массы сорных растений показывает, что в среднем за два года, независимо от предшественника, вариант с проведением вспашки характеризуется минимальным количеством этого показателя по сравнению с вариантом без ее проведения (рис. 2).

Рис. 2. Величина сухой массы сорных растений в посевах яровой пшеницы до и после обработки гербицидами (среднее за два года), г/м2

Этот показатель дает более полную и наглядную характеристику засоренности посевов и угнетения растений яровой пшеницы в сравнении с количественным методом.

В среднем за два года наибольшая воздушносухая биомасса сорняков в посевах яровой пше- ницы установлена на варианте без проведения основной обработки почвы по сравнению с вариантом со вспашкой. При размещении этой культуры по сидеральному пару воздушно-сухая биомасса сорняков составила 121,5 (до обработки гербицидами) и 67,5 г/м2 (после обработки гербицидами). При посеве яровой пшеницы после кукурузы эти цифры составили соответственно 49,4 и 44,3 г/м2. Ранее проведенными исследованиями [13] установлено, что наличие сорных растений даже в течение короткого времени в посевах сельскохозяйственных культур оказывало скрытый негативный эффект на растения яровой пшеницы и приводило к снижению выноса последними азота из почвы и уменьшению урожайности.

При определении запасов семян сорняков в почве установлено, что на фоне без проведения основной обработки почвы семян сорняков даже меньше, чем по отвальной обработке почвы, что и объясняется большей засоренностью посевов пшеницы здесь многолетними сорняками, которые в большей степени размножаются вегетативно (табл.).

Список литературы Эффективность основной обработки почвы, гербицидов и предшественников в снижении засоренности посевов, почвы и зерна яровой пшеницы

- Бобкова Ю.А. Изменение урожайности и качества полевых культур в зависимости от приемов основной обработки почвы // Вестник аграрной науки. 2019. № 3 (78). С. 3–8.

- Юшкевич Л.В., Пахотина И.В., Щитов А.Г. Эффективность использования агротехнологических приемов возделывания мягкой яровой пшеницы в повышении продуктивности и качества зерна в Омской области // Вестник КрасГАУ. 2021. № 7 (172). С. 26–34.

- Данилов А.Н., Летучий А.В., Шагиев Б.З. Влияние удобрений и обработки почвы на элементы ее плодородия и урожайность яровой пшеницы на черноземах Поволжья // Нива Поволжья. 2015. № 3 (36). С. 46–53. EDN VBBNQH.

- Морозова Т.А., Рзаева В.В. Влияние предшественника на урожайность яровой пшеницы по основной обработке почвы в Тюменской области // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2021. № 2 (65). С. 51–54. EDN QJPIYP.

- Обработка почвы, способ посева и засоренность овса в степной зоне Бурятии / Л.В. Гребенщикова [и др.] // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова. 2021. № 4 (65). С. 21–27.

- Ершов Д.А., Рзаева В.В. Влияние приема основной обработки почвы и предшественника в севообороте на засоренность посевов и урожайность яровой пшеницы // Вест-ник Мичуринского государственного аграрного университета. 2019. № 1. С. 71–74.

- Зайцев А.М., Коваленко И.Н., Кузнецова Т.В. Сравнительная оценка технологий возделывания яровой пшеницы в условиях от-крытой лесостепи Предбайкалья // Вестник ИрГСХА. 2018. № 87. С. 15–21.

- Липский С.И., Пантюхов И.В., Ивченко В.К. Эффективность гербицидов АО «Байер» в борьбе с сорными растениями в посевах зерновых культур // Вестник КрасГАУ. 2018. № 3. С. 12–19.

- Влияние элементов технологии возделывания на фитосанитарное состояние посевов

- и урожайность зерновых культур / В.А. Полосина [и др.] // Вестник НГАУ. 2022. № 2. С. 51–58.

- Бахмудов Р.Б. Влияние различных систем обработок почвы на засоренность посевов яровой пшеницы в условиях Ленинградской области // Znanstvena misel. 2022. № 63. С. 16–20.

- Доброхотов В.Н. Семена сорных растений. М.: Сельхозиздат, 1961. 414 с.

- Система земледелия Красноярского края на ландшафтной основе: науч.-практ. рекомендации / под общ. ред. С.В. Брылева. Красноярск, 2017. 224 с.

- Шарков И.Н., Бащук А.Г., Самохвалова Л.М. Негативное влияние сорных растений на использование яровой пшеницей почвенного азота // Агрохимия. 2011. № 10. С. 53–57.