Эффективность производства молока при разных способах содержания коров

Автор: Зайцева О.В., Лефлер Т.Ф., Курзюкова Т.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Для выявления наиболее экономически эффективных приемов содержания дойного стада при промышленном производстве молока в условиях Восточной Сибири изучены особенности производства молока при привязном и беспривязном способе содержания крупного рогатого скота. В исследованиях, проведенных в 2012-2015 гг., использованы зоотехнические, математические и статистические методы, проведена биометрическая оценка полученных данных. Природно-климатические условия в регионе довольно экстремальные, большую часть года крупный рогатый скот находится в условиях стойлового содержания. В статье изложен материал по изучению влияния привязного (1-я группа) и беспривязного на глубокой несменяемой соломенной подстилке (2-я группа) способов содержания намолочную продуктивность и причины выбытия коров в условиях Красноярского края. Так, удои за 305 дней лактации и лактацию в целом у коров при привязном способе содержания превышали аналогичные показатели у коров при беспривязном способе содержания на 44 и274 кг соответственно...

Молоко, удой, лактация, коровы, беспривязный и привязный способ содержания, соломенная подстилка, причины выбытия, трудовые затраты

Короткий адрес: https://sciup.org/140243431

IDR: 140243431 | УДК: 636.2:636.083.3

Текст научной статьи Эффективность производства молока при разных способах содержания коров

Введение . Технологии производства молочной продукции продолжают совершенствоваться и развиваться. Потребность населения и перерабатывающей промышленности в высококачественном молоке как продукте питания и сырье для переработки постоянно возрастает, что ставит пред специалистами АПК задачи повышения производства высококачественной молочной продукции.

На современном этапе развития животноводства большое значение приобретает внедрение наиболее экономически эффективных ресурсосберегающих способов содержания коров, максимально соответствующих их физиологическим потребностям, при которых будет обеспечено высокорентабельное производство продуктов скотоводства.

Традиционно в России, как и во всем мире, в молочном скотоводстве применяется два способа содержания коров: привязный и беспривязный.

Наиболее широкое распространение в скотоводстве нашей страны получил привязный способ содержания. При использовании этого способа корова имеет свое постоянное стойло с привязью, часть кормушки, автопоилку, одну на две головы. Для доения коров применяются линейные доильные установки. Группа коров (50– 60 голов) обслуживается одной дояркой при помощи 2–4 переносных доильных аппаратов (в зависимости от их модификации). Этот способ позволяет организовать индивидуальный подход к кормлению и организации процесса доения для каждой коровы, но отличается большими трудозатратами.

Беспривязный способ содержания коров – более перспективный, позволяющий до 30 % снизить капитальные затраты, значительно снизить затраты труда на обслуживание животных, способствует удовлетворению групповых инстинктов коров [3]. Однако для этого способа содержания требуется более тщательный подход к формированию групп животных. Технологические группы необходимо подбирать по уровню молочной продуктивности, стадии лактации, продолжительности доения, поскольку при значительном увеличении трудовой нагрузки на оператора машинного доения и высокой механизации производственных процессов, в частности кормления, становится практически невозможным индивидуальный подход к каждому животному, характерный для привязного способа содержания.

Внутри беспривязного способа существует несколько технологических решений. Наиболее распространенным является беспривязное содержание коров с отдыхом в боксах со щелевыми или сплошными полами в навозном проходе.

В последние десятилетия довольно широкое распространение получило беспривязное содержание коров на глубокой несменяемой подстилке, чаще всего соломенной, при этом доение коров производится в доильном зале на доильных установках типа «Елочка», «Параллель»

или параллельно-проходных доильных установках, навоз из коровников удаляют 1 раз в год. Нагрузка на одного дояра увеличивается (по сравнению с привязным способом содержания) в 2–3 раза и может составлять более 150 голов.

Выбор способа содержания во многом зависит от природно-климатических условий, кормовой базы, биологических особенностей животных и экономической эффективности.

Красноярский край расположен в Восточной Сибири, в бассейне реки Енисей. Климат резко континентальный. Зима продолжительная. Средняя температура января минус 27 °C. Лето в центральных районах умеренно теплое. Средняя температура июля от +18 до +25 °C. Длительность безморозного периода составляет 103–120 суток. Коровы большую часть года находятся в условиях стойлового содержания, поэтому выбор оптимального способа содержания играет очень важную роль в успешной реализации генетического потенциала и обеспечении рентабельности производства.

Внедрение беспривязной системы содержания коров ведет к снижению себестоимости производства продукции скотоводства. В Красноярском крае содержание молочных коров по этой технологии составляет всего 10 % от поголовья, а более широкое распространение беспривязного содержания коров тормозится относительно низкими показателями молочной продуктивности [5].

По данным из других источников, при беспривязном содержании коров с доением в доильном зале удои за первую, вторую, третью лактации на 2,1–4,7 % превысили аналогичные показатели коров при привязном содержании, а производство молока шло стабильно и ритмично, с ежемесячной реализацией 7,8–8,8 % годового объема. При привязном содержании коров наблюдалась сезонность производства молока, которого в пастбищный период было больше в среднем на 21,0 %. При беспривязном содержании дойного стада все молоко реализовалось сортом «экстра», тогда как при привязном содержании сортом «экстра» реализовался 71 % молока, а остальное – высшим [2].

Применение беспривязного способа содержания в молочном скотоводстве в условиях Восточной Сибири изучено недостаточно. Поэтому необходимость проведения комплексных исследований по изучению влияния привязного и беспривязного на глубокой несменяемой соломенной подстилке способа содержания на молочную продуктивность коров и определило актуальность проведенной работы.

Цель исследования . Изучение влияния привязного и беспривязного на глубокой несменяемой соломенной подстилке способов содержания на молочную продуктивность коров в условиях Красноярского края.

Объекты и методы . Экспериментальная часть работы была выполнена в ООО «Агрохолдинг Камарчагский» Манского района Красноярского края и на кафедре кормления и технологии производства продуктов животноводства Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» в период с 2012 по 2015 г. Объектом исследования служили коровы-первотелки красно-пестрой голштинской породы.

Хозяйство стабильно обеспечено кормами собственного производства. Основу рациона коров дойного стада в зимний период составляло сено из люцерны, из костреца и тимофеевки, силос из гороха и овса; сенаж разнотравный, из люцерны и клевера, концентрированные корма из смеси зерновых (овес, ячмень). В летний период основной рацион состоял из разнотравья естественных пастбищ и сеяных многолетних злаковых трав, а также подкормки концентрированными кормами и зеленой массой. Минеральную подкормку в виде поваренной соли животные получали круглый год.

В целом рационы соответствовали требованиям зоотехнических норм кормления. На одну условную голову приходилось в среднем 65– 67 ц корм. ед. в год. Рационы составлялись с учетом уровня молочной продуктивности, живой массы и физиологического состояния животных. Расход концентрированных кормов на 1 кг молока составлял 280 г.

В хозяйстве до 2012 г. функционировала ферма с привязным способом содержания. Помещение фермы типовое, было введено в эксплуатацию в 1982 году. Освещение молочной фермы искусственное и естественное. Вентиляция помещений осуществлялась через вентиляционные трубы. Раздача кормов производилась кормораздатчиком-смесителем с помощью трактора МТЗ. Поение коров осуществлялось при помощи автоматических поилок (одна на две головы). Удаление навоза из корпусов происходило при помощи скребкового транспортера кругового движения ТСН-6, затем навоз вывозился в бурты на территории фермы и складировался. Коров доили в стойлах, на стационарных доильных установках с молокопроводом переносными доильными аппаратами. В хозяйстве практиковалась стойлово-пастбищная система содержания скота.

В 2012 году, наряду с действующей фермой, был введен в эксплуатацию новый молочнотоварный комплекс на 400 голов с беспривязным способом содержания на глубокой несменяемой соломенной подстилке, с доением в доильном зале на доильной установке параллельно-проходного типа УДП-16 («Фемакс», ГЕА Фарм), разработанной на основе летней стационарной доильной установки УДС, которая позволяет совмещать доение коров с индивидуальной раздачей концентрированных кормов и оборудована современными доильными аппаратами фирмы DeLaval. Раздача кормов производилась кормораздатчиком-смесителем с помощью трактора МТЗ. Удаление подстилки происходило раз в год весной.

Для опыта были сформированы 2 группы коров-первотелок по методу пар-аналогов. Аналогичность животных устанавливали по породной и линейной принадлежности, живой массе и возрасту первого осеменения и отела. Коровы 1-й группы находились на ферме с привязным способом содержания, 2-й группы – на комплексе с беспривязным способом содержания на глубокой несменяемой соломенной подстилке. Животные обеих групп содержались в одинаковых условиях кормления, однако, соответственно особенностям технологий, коровы 1-й группы получали концентрированные корма перед доением, а 2-й группы – непосредственно во время доения.

Удой коров определяли один раз в месяц методом контрольных доений.

Показатель полноценности лактации вычисляли по формуле, предложенной В.Б. Веселовским [1]

ППЛ=(ФУЛ/(ВСУ∙n))∙100, где ППЛ – показатель полноценности лактации; ФУЛ – фактический удой за лактацию; ВСУ – высший суточный удой; n – количество дней лактации.

Коэффициент устойчивости лактации рассчитывали по формуле

КУЛ=(У2/У1)∙100, где У1 – удой за 1-е 90 дней лактации; У2 – удой за 2-е 90 дней лактации.

Биометрическая обработка данных проводилась в соответствии с общепринятыми рекомендациями [4].

Результаты исследований и их обсуждение . В ходе исследования учитывались высший суточный удой, удой за лактацию, продолжительность лактации и межотельного периода и полученные результаты изучения молочной продуктивности (табл. 1).

Таблица 1

|

Показатель |

Способ содержания |

|

|

привязный |

беспривязный |

|

|

Коров в группе, гол. |

50 |

50 |

|

Удой за 305 дней лактации, кг |

3693±72,51 |

3649±64,52 |

|

Удой за лактацию, кг |

4274±100,96 |

3998±82,52* |

|

Высший суточный удой, кг |

16,88±0,34 |

17,42±0,33 |

|

МДЖ, % |

3,95±0,03 |

3,98±0,03 |

|

МДБ, % |

3,18±0,04 |

3,19±0,02 |

|

Количество молочного жира, кг |

168,82±3,98 |

159,12±3,27 |

|

Количество молочного белка, кг |

135,91±3,22 |

127,54±2,62 |

|

Продолжительность лактации, дн. |

362±8,42 |

332±6,91** |

|

Межотельный период, дн. |

418±7,62 |

387±6,61** |

|

Удой на 1-й день межотельного периода, кг |

10,25±0,22 |

10,34±0,17 |

|

Коэффициент устойчивости лактации, % |

76,32±1,63 |

81,34±1,83** |

|

Коэффициент постоянства лактации, % |

71,34±1,54 |

72,39±1,32 |

Примечание . Различия между группами достоверны при: * – Р ≤0,05; ** – Р ≤0,01.

Молочная продуктивность коров-первотелок

Способы содержания коров-первотелок повлияли на их молочную продуктивность. Как видно из таблицы 1, удои за 305 дней лактации и лактацию в целом у коров 1-й группы превышали аналогичные показатели у коров 2-й группы на 44 и 274 кг соответственно. Несмотря на это, наблюдалась тенденция к повышению высшего суточного удоя у коров 2-й группы по сравнению с 1-й на 0,54 кг, однако разница не имела математической достоверности. Удой на 1-й день межотельного периода у коров во 2-й группе также был больше, чем в 1-й, на 0,09 кг, что связано с более коротким (на 33 дня) сервис-периодом во 2-й группе. Массовая доля жира и белка у животных 2-й группы была больше, чем в 1-й группе, на 0,03 и 0,01 % соответствен- но. Такая разница могла объясняться большей протяженностью молокопровода, что увеличило потери жира при транспортировке молока. Коровы в 1-й группе опережали животных 2-й группы по количеству молочного жира на 9,7 кг, а молочного белка на 8,37 кг, но разница не достигла порога математической достоверности. Таким образом, можно сказать, что оба способа содержания коров практически в равной степени способствовали раскрытию генетического потенциала молочной продуктивности животных.

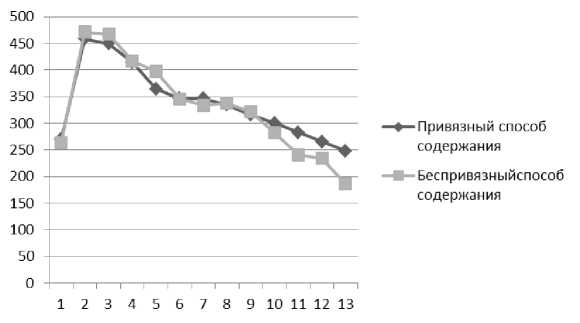

Динамику изменения удоев и характер течения лактации отражают лактационные кривые, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Лактационные кривые коров

Судя по характеру лактационных кривых, можно сделать вывод, что суточный удой повышался в первые два-три месяца лактации в обеих группах, а затем постепенно снижался к концу лактации. Беспривязный способ содержания коров способствовал несколько более устойчивому течению лактации, резкий спад удоев коров этой группы на 9–11-х месяцах являлся следствием более раннего наступления стельности по сравнению с животными первой группы.

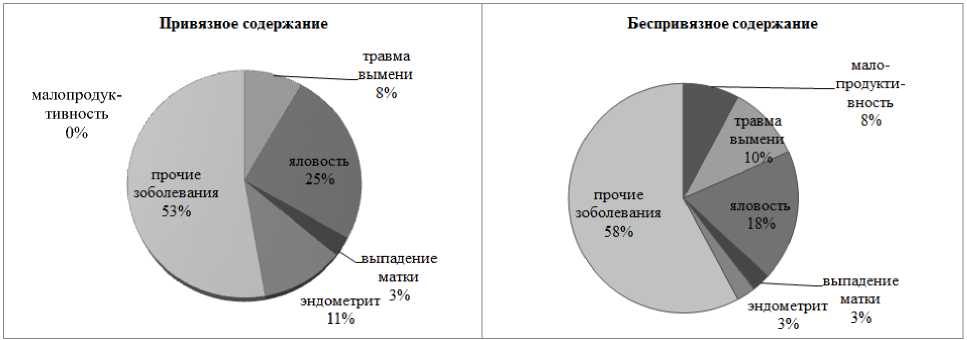

Причины выбытия отражают характерные для каждой технологии проблемы и позволяют судить о возможности селекции животных по экономически выгодным показателям молочной продуктивности. Причины выбытия коров по стаду в зависимости от способа содержания коров представлены в таблице 2.

На рисунке 2 представлена круговая диаграмма, показывающая процентное соотношение причин выбытия коров в зависимости от способа их содержания.

Анализ данных по причинам выбытия коров показывает, что главными причинами выбытия коров 1-й группы являлись нарушения репродуктивных функций. Так, при привязном содержании доля выбывших по яловости животных составила 25 % от общего числа выбывших, из-за заболевания эндометритом выбыло 11 %, что превышало аналогичные показатели коров во 2-й группе на 7 и 8 % соответственно. На выпадение матки при трудных отелах приходилось 3 % в обеих группах коров. При беспривязном содержании коров 8 % выбывших приходилось на низкую продуктивность, что, по нашему предположению, могло быть связано с невозможностью индивидуального подхода к каждому животному, а также иерархическими отношениями между коровами в стаде, при которых животные испытывали дополнительный стресс от ранговой борьбы. Количество выбывших в связи с травмой вымени коров при беспривязном содержании также на 2 % превосходило аналогичный показатель у животных при привязном содержании, что опять же могло быть связано с иерархическими отношениями между коровами, ведущими к периодическим столкновениям между животными. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что при беспривязном содержании коровы меньше страдают от гинекологических заболеваний в связи с тем, что животные больше двигаются, активный моцион ведет к более легким отелам и способствует лучшему сохранению здоровья животных.

На экономическую эффективность производства молока оказывают влияние как уровень молочной продуктивности коров, так и прямые и косвенные затраты на их содержание. Основными статьями расходов при производстве молока являются затраты на корма, заработную плату обслуживающего персонала, амортизацию помещений и затраты на их эксплуатацию. Непосредственное влияние на интенсивность ведения молочного скотоводства оказывают способ содержания дойного стада и соответствующая ему технология доения, от которых зависит производительность труда и качество продукции. В общих трудозатратах на производство молока преобладают затраты на заработную плату скотников и доярок. Известно, что беспривязное содержание коров с доением в доильных залах существенно повышает производительность труда (табл. 3).

Таблица 2

Причины выбытия коров при разных способах содержания, голов

Рис. 2. Причины выбытия коров

|

Показатель |

Способ содержания |

|

|

привязный |

беспривязный |

|

|

Количество коров |

447 |

339 |

|

Всего выбыло за год |

36 |

38 |

|

Низкая молочная продуктивность |

0 |

3 |

|

Травма вымени |

3 |

4 |

|

Яловость |

9 |

7 |

|

Выпадение матки |

1 |

1 |

|

Эндометрит |

4 |

1 |

|

Прочие заболевания |

19 |

22 |

|

Процент выбытия от общего стада, % |

8,05 |

11,21 |

Таблица 3

|

Показатель |

Способ содержания |

|||

|

привязный |

беспривязный |

|||

|

n=416 |

n=1 |

n=352 |

n=1 |

|

|

Количество скотников, чел. |

6 |

- |

3 |

- |

|

Человеко-часов в год, чел/год |

14112 |

203,5 |

7056 |

60,14 |

|

Количество операторов машинного доения, чел. |

9 |

- |

3 |

- |

|

Человеко-часов в год, чел/год |

21168 |

457,96 |

7056 |

60,14 |

|

Удой за лактацию, кг |

- |

3919,1 |

- |

3994,3 |

|

На 1 ц молока, чел.-ч |

- |

16,91 |

- |

3,01 |

Затраты труда основных работников на производство молока

Из таблицы 3 видно, что затраты труда операторов машинного доения и скотников в 1-й группе превысили аналогичные затраты во 2-й группе на 13,90 чел.-часов, или в 5,6 раза.

Заключение. Выбор наиболее рационального и экономически выгодного способа содержа- ния дойного стада и использование соответствующей технологии доения являются основными условиями успешного ведения молочного скотоводства и влияют на качество и количество получаемой продукции, производительность труда и рентабельность производства молока в целом. В последнее время наблюдается тенденция строительства новых молочно-товарных комплексов или модернизации старых типовых молочных ферм под беспривязное содержание, что существенно снижает экономические и трудовые затраты на производство молока. По данным наших исследований, мы можем сделать вывод, что коровы, содержавшиеся беспривязно на глубокой несменяемой соломенной подстилке, по уровню молочной продуктивности практически не уступали коровам, содержавшимся на привязи. Трудозатраты на обслуживание животных при беспривязном содержании коров были значительно ниже за счет механизации основных производственных процессов.

Список литературы Эффективность производства молока при разных способах содержания коров

- Арзуманян Е.А. Продуктивность крупного рогатого скота//Скотоводство. -Изд. 3-е., доп. и перераб. -М.: Колос, 1978. -С. 62-91.

- Ковалевская Т.А., Линник Л.М., Заяц О.В. . Производство молока при привязном и беспривязном способах//Ученые записки Витебской государственной академии ветеринарной медицины -2014. -№ 2-1. -С. 287-291.

- Мохов Б.П. . Производство продукции животноводства. -Ульяновск: ГСХА, 2006. -281 с.

- Плохинский И.А. Руководство по биометрии для зоотехников. -М.: Колос, 1969. -225 с.

- Сетейкин С.В., Старикова О.В., Емельянов С.П. Руководство по молочному скотоводству: рекомендации. -Красноярск, 2014. -82 с.