Эффекты кардиоресинхронизирующей терапии в лечении застойной сердечной недостаточности

Автор: Попов С.В., Савенкова Г.М., Антонченко И.В., Минин С.М., Соколов А.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2-1 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

блокада левой ножки пучка Гиса, которые были разделены на две группы. Первую группу составили пациенты (n=39), у которых изучалось влияние КРТ на систолическую и диастолическую функцию миокарда с помощью радионуклидных методов. У пациентов второй группы (n=53) было проанализировано течение желудочковых аритмий. По данным, полученным с помощью радионуклидных методов исследования, улучшилась систоличес кая функция миокарда за счет увеличения процента сокращения круговых волокон, а диастолическая функция улучшилась за счет увеличения фракции наполнения за 1/3 и 2/3 диастолы. На фоне КРТ было отмечено прогрес сирование желудочковых нарушений ритма у 10 пациентов с ранее зарегистрированной желудочковой экстраси столией: залповая желудочковая экстрасистолия появилась у 5 человек и желудочковая тахикардия была зарегис трирована у 5 пациентов. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что пациентам с выражен ными клиническими проявлениями сердечной недостаточности и желудочковой диссинхронией необходима имплантация бивентрикулярных кардиостимуляторов, совмещенных с функцией дефибриллятора с целью пер вичной профилактики внезапной смерти. Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы определить, исчезают или уменьшаются в отдаленном периоде аритмогенные эффекты, обусловленные КРT или прогресси рованием патологического процесса в миокарде желудочков

Устройство кардиоресинхронизирующей терапии, желудочковая аритмия, бивентрикулярный кардиостимулятор, сердечная недостаточность

Короткий адрес: https://sciup.org/14919205

IDR: 14919205 | УДК: 616.12008.1

Текст научной статьи Эффекты кардиоресинхронизирующей терапии в лечении застойной сердечной недостаточности

Блокада левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) является наиболее частым нарушением проводимости у больных с СН (около 30%). Концептуально ресинхронизация может быть достигнута, когда две волны активации, распространяющиеся от противоположных стенок, сливаются в середине, то есть двумя путями: первый – стимуляцией стенок правого (ПЖ) и левого желудочков (ЛЖ) одновременно, когда два фронта волн возбуждения сливаются приблизительно в середине; второй – стимуляцией боковой стенки ЛЖ, что позволяет волне возбуждения из

ПЖ слиться с фронтом волны, идущим от стимулирующего электрода в ЛЖ.

Некоординированное сокращение мышечных волокон сердца, вызванное нарушенной желудочковой активацией, особенно при БЛНПГ, вызывает систолическое и диастолическое расстройство гемодинамики. Асинхронная активация желудочков обычно ведет к внутри- и межжелудочковой диссинхронии, задержке возбуждения ЛЖ и последующему изменению градиента транссептального давления, что в свою очередь приводит к дискинезу задней части межжелудочковой перегородки в фазе пре-дизгнания [1]. Дискоординация между двумя ЛЖ папиллярными мышцами может вызвать митральную регургитацию. Выраженная внутрижелудочковая диссинхрония удлиняет фазы изоволюмического сокращения и расслабления без увеличения общей продолжительности систолы. Следовательно, продолжительность и интенсивность изгнания снижаются [2]. Такая комбинация факторов может провоцировать дилатацию ЛЖ и увеличить легочное давление заклинивания. При БЛНПГ выраженная диссин-хрония может также привести к увеличению времени между сокращением левого предсердия и ЛЖ, потенциально ведущим к субоптимальному наполнению ЛЖ и снижению конечно-диастолического давления (КДД) [3, 4].

Бивентрикулярная стимуляция улучшает сокращение структур миокарда у пациентов с ненормальным желудочковым проведением, что показано в исследованиях при использовании ультразвуковых методов [5, 6]. Эти работы продемонстрировали одновременную скорость распространения возбуждения по миокарду ПЖ и ЛЖ. Исследование Breithardt c соавт. [7] показало нормализацию напряжения миокарда у пациентов подобно тому, что было выявлено в исследованиях на животных с помощью магнитно-резонансной томографии [8, 9]. Радионуклидные исследования (позитронная эмиссионная компьютерная томография) выявили более однородное распределение потока крови и глюкозы, поглощенной при ресинхронизации, в отличие от полученных результатов при асинхронной активации камер сердца и стенок ЛЖ [8, 10]. Было установлен, что восстановление потока крови происходит через две недели после начала ресинхронизации [11] и исчезает через 15 минут после прекращения кардиоресинхронизирующей терапии (КРТ) [10]. Во многих исследованиях продемонстрировано улучшение по основным параметрам насосной функции сердца (dp/dt max ЛЖ, пульсовое давление, сердечный выброс и фракция изгнания) [6, 12]. Так, улучшение систолической насосной функции было достигнуто при неизмененном или даже пониженном давлении наполнения ЛЖ, обозначая истинное улучшение сократимости через оптимизацию координации сокращения [12]. Дальнейшего улучшения насосной функции можно добиться уменьшением митральной регургитации и удлинением времени диастолического наполнения [13].

В отдаленном периоде улучшение сократительной функции миокарда объясняется различными кардиальными и экстракардиальными процессами, запускаемыми КРТ. Это стало понятно, когда рассмотрели обратные эффекты, возникающие при асинхронной активации сердца. Улучшенная насосная функция уменьшила ней-рогуморальную активацию, которая была доказана увеличением вариабельности сердечной частоты и снижением в плазме крови мозгового натрийуритического пептида [14]. Более того, улучшение сократимости и насосной функции привело к уменьшению КДО и уменьшению механического напряжения желудочков. Эти два эффекта могут хорошо объяснить обратное ремоделирование ЛЖ [15], как это было продемонстрировано в работе Yu с соавт. и указывает на структурные улучшения в миокарде [6]. Интересно, что бивентрикулярная стимуляция приводит к обратному развитию гипертрофированной стенки, особенно позже активированной боковой стенке ЛЖ [16]. Это наблюдение может быть особенно важным, потому что на фоне БЛНПГ развитие асимметричной гипертрофии [8] ассоциировано с молекулярными изменениями, особенно в наиболее гипертрофированной боковой стенке ЛЖ [17, 18]. Важность обратного ремоделирования показали исследования, которые выявили, что оно является предиктором уменьшения общей смертности и еще более точным для кардиальной смертности [19]. Это подтверждает, насколько важны долгосрочные изменения в тканях сердца для клинического результата.

С целью оценки сердечной диссинхронии и состояния насосной функции сердца в большинстве исследований использовали ЭхоКГ. Радионуклидные, магнитнорезонансные методы позволяют оценить диссинхронию, а также получить дополнительную информацию, включая идентификацию рубцовой ткани и жизнеспособного миокарда в целевом регионе для расположения электрода. Радионуклидный метод может определить изменение перфузии, окислительного метаболизма и иннервации. Доступные радионуклидные методы, которые применяются для отбора и оценки эффективности КРТ, включают однофотонную эмиссионную и позитронную эмиссионную томографию. В небольшом количестве исследований использовалась радионуклидная однофотонная эмиссионная томография для оценки сердечной диссин-хронии перед КРТ и ее результатов.

В апреле 2003 г. в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НИИ кардиологии СО РАМН пациенту с хронической сердечной недостаточностью (СН) и полной БЛНПГ был имплантирован первый специализированный бивентрикулярный электрокардиостимулятор. К 1 января 2010 г. в нашем отделении этот метод лечения был проведен 149 пациентам для лечения сердечной недостаточности.

В данной работе приведен анализ влияния КРТ на систолическую и диастолическую функцию миокарда с помощью радионуклидных методов и динамику желудочковых нарушений ритма у пациентов с рефрактерной к медикаментозной терапии СН и диссинхронией желудочков.

Материал и методы

В исследование включены 92 пациента, которые были разделены на две группы. Первую группу составили па- циенты, у которых изучалось влияние КРТ на систолическую и диастолическую функцию миокарда с помощью радионуклидных методов. В нее было включено 39 пациентов (из них 12 женщин) в возрасте от 21 до 72 лет (средний возраст – 55,4±9,3 лет) с сердечной недостаточностью NYHA III–IV класса, БЛНПГ, дилатационной кардиомиопатией (n=27) и ишемической кардиомиопатией (n=12). Синусовый ритм был у 30 пациентов, перманентная форма фибрилляции предсердий (ФП) – у 9 пациентов. Ширина комплекса QRS варьировала от 146 мс до 260 мс (средняя – 185±30 мс), ФВ ЛЖ по данным ультразвукового исследования составила 28,6±7,4%. Всем пациентам до имплантации ЭКС выполнена коронаровентри-кулография и по показаниям – стентирование коронарных артерий. На фоне оптимальной терапии сердечной недостаточности добиться улучшения в NYHA классе не удалось. Пациентам с ФП была выполнена радиочастотная аблация атриовентрикулярного соединения и сформирована полная атриовентрикулярная блокада. Межжелудочковую стимуляционнную задержку устанавливали индивидуально при ультразвуковом исследовании сердца по максимальному выбросу крови в аорту или сонную артерию. Оценка гемодинамики и сократительной функции миокарда проводилась до имплантации кардиостимулятора, через 20–30 дней после нее и в отдаленном периоде.

Радионуклидные исследования проводились на гамма-камере «Омега-500» («Technicare» CША–Германия). Легочную гемодинамику оценивали методом радионуклидной ангиопульмонографии, а для оценки сократительной функции ЛЖ проводили радионуклидную равновесную вентрикулографию. Исследование выполняли по общепринятой методике после введения технеция пирофосфата и 555 мБк 99mТс-пертехнетата (мечение эритроцитов in vivo) в покое, в положении пациента лежа.

В ходе обработки результатов ангиопульмонографии определяли следующие показатели: артериальное модальное время (ТАМ), характеризующее кровоток в крупных и мелких артериях, артериолах и капиллярах легких; венозное модальное время (ТВМ), отражающее циркуляцию крови в венах малого круга кровообращения и левых отделах сердца; время легочной циркуляции (Тлег.) – сумма артериального и венозного модального времени. Кроме того, определяли сердечный и ударный индексы, ударные и минутные объемы. При анализе данных равновесной радионуклидной вентрикулографии оценивали фракцию выброса (ФВ) ЛЖ, фракцию наполнения ЛЖ за 1/3 и 2/3 диастолы, максимальную скорость наполнения ЛЖ и время максимальной скорости наполнения ЛЖ, скорость сокращения циркулярных волокон и процент сокращений циркулярных волокон.

У пациентов второй группы было проанализировано течение желудочковых аритмий. В эту группу вошло 53 пациента (из них 21 женщина) в возрасте от 42 до 68 лет (средний возраст – 59,3±13,4 года), из них с синусовым ритмом было 49 (79%) человек, остальные 10 (21%) были с перманентной ФП. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) диагностирована у 19 пациентов, дилатационная карди-омипатия (ДКМП) – у 40. У всех пациентов имелись признаки выраженной СН: III класс по NYHA – у 51 (96,2%),

IV – у 2 (3,8%) человек. Все больные получали оптимальную лекарственную терапию, включая ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов к ангиотензину, мочегонные, бета-адреноблокаторы, антагонисты альдостерона и при необходимости сердечные гликозиды. Желудочковые нарушения ритма до имплантации ЭКС были зарегистрированы у всех пациентов с синусовым ритмом и у пациентов с ФП в виде единичной экстрасистолии или куплетов, неустойчивая ЖТ – у 22 пациентов (ДКМП – 17, ИБС – 5), устойчивая – у 8 (ДКМП – 4, ИБС – 4). Кардио-ресинхронизирующие устройства с функцией дефибриллятора (КРТ-Д) имплантированы 36 (67,9%) пациентам, из них для вторичной профилактики ЖТ – 30 (56,1%) пациентам. Для КРТ-Д использовались аппараты фирм Medtronic, Guidant и St. Jude Medical.

Результаты и обсуждение

Всем пациентам была проведена имплантация бивен-трикулярного электрокардиостимулятора. Радионуклидные методы исследований проводились до начала КРТ и дважды на ее фоне. В отдаленные сроки исследование удалось повторить 32 пациентам. Как видно из таблицы 1, в течение первого месяца на фоне КРТ не произошло существенного увеличения минутного объема кровотока, незначительно увеличились сердечный индекс, максимальная скорость изгнания, время максимальной скорости изгнания и средняя скорость сокращения круговых волокон. Обращает на себя внимание, что эти показатели также существенно не изменились в отдаленном периоде наблюдения. Ударный объем и ударный индекс, фракция выброса и процент сокращения круговых волокон увеличились достоверно в течение месяца. Через 12– 18 месяцев было отмечено достоверное увеличение фракции выброса, процента сокращения круговых волокон и максимальной скорости изгнания, изменение которой в первый месяц наблюдения было незначительным. По нашим данным, улучшение систолической функции сердца было связано в основном с увеличением процента сокращения круговых волокон.

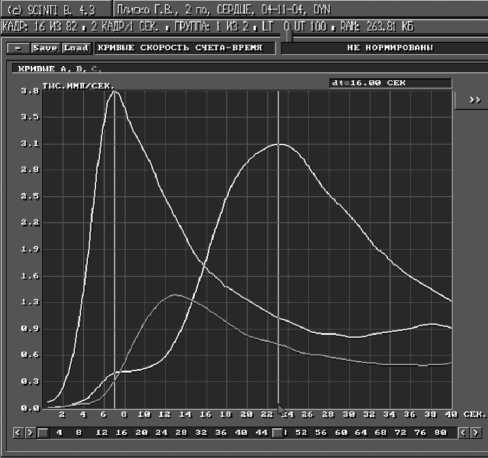

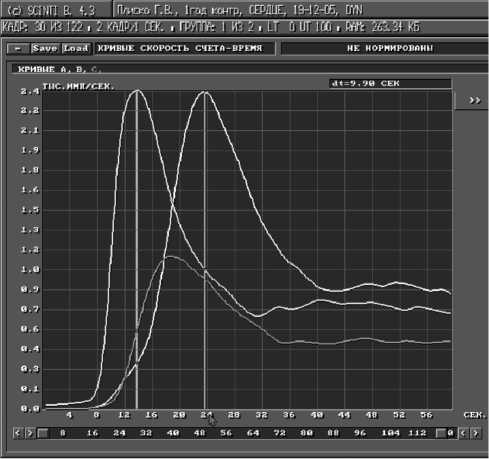

Уже в ранние сроки после операции было выявлено улучшение показателей легочной циркуляции. При этом ТАМ и ТВМ снизились более чем на одну секунду, а время легочной циркуляции – на 3,3. В отдаленном периоде достоверно меньшим оказался только показатель, отражающий прохождение индикатора по артериям легких, что указывает на реакцию сосудов, способность которых к констрикции более выражена, чем у венозного звена, на улучшение сократительной способности миокарда (рис. 1).

Фракция наполнения в 1/3 диастолы, максимальная скорость наполнения и время максимальной скорости наполнения увеличились недостоверно в ранние сроки, значимым оказалась только фракция наполнения 2/3 диастолы. В отдаленные сроки наблюдения фракция на-

Таблица 1

Изменение гемодинамических показателей сердца на фоне кардиоресинхронизирующей терапии

|

Параметры |

До лечения (n=39) |

20–30 дней (n=30) |

p (1–2) |

12–24 месяца (n=32) |

p (1–3) |

|

1 |

2 |

3 |

|||

|

Минутный объем, мл/мин |

3,7±1,0 |

4,1±1,1 |

0,09 |

4,2±1,1 |

0,5 |

|

Ударный объем, мл |

51,4±15,4 |

62,1±14,5 |

0,01 |

60,7±17,2 |

0,6 |

|

Сердечный индекс, л/м кв. |

2,0±0,5 |

2,2±0,6 |

0,3 |

2,3±0,6 |

0,7 |

|

Ударный индекс, мл/м кв. |

28,0±8,9 |

32,7±9,1 |

0,04 |

32,96±8,8 |

0,7 |

|

ТАМ, с |

6,7±3,1 |

5,1±1,9 |

0,007 |

5,5±2,97 |

0,02 |

|

ТВМ, с |

7,7±3,4 |

6,1±2,5 |

0,008 |

6,3±2,7 |

0,4 |

|

Т лег., с |

14,4±6,0 |

11,2±4,1 |

0,001 |

11,7±4,97 |

0,09 |

|

Фракция выброса, % |

28,6±7,5 |

32,3±7,4 |

0,03 |

39,2±14,6 |

0,05 |

|

Фракция наполнения за 1/3 диастолы, % |

9,8±5,8 |

12,2±7,6 |

0,1 |

19,98±11,6 |

0,01 |

|

Фракция наполнения за 2/3 диастолы, % |

16,9±6,6 |

23,3±7,7 |

0,04 |

29,2±15,3 |

0,03 |

|

Максимальная скорость наполнения, 1/с |

1,1±0,5 |

1,3±0,5 |

0,6 |

2,1±1,1 |

0,06 |

|

Максимальная скорость изгнания, 1/с |

1,5±0,4 |

1,8±0,5 |

0,09 |

2,6±1,2 |

0,03 |

|

Время максимальной скорости наполнения, мс |

148,9±82,0 |

174,8±105,3 |

0,3 |

130,8±87,6 |

0,4 |

|

Время максимальной скорости изгнания, мс |

207,3±96,8 |

275,8±123,2 |

0,1 |

243,6±158,4 |

0,7 |

|

Средняя скорость сокращения круговых волокон, 1/с |

0,3±0,09 |

0,3±0,1 |

0,6 |

0,4±0,2 |

0,1 |

|

Процент сокращения круговых волокон, % |

10,1±3,0 |

11,8±3,2 |

0,01 |

15,3±6,6 |

0,02 |

А

Б

Рис. 1. Динамика времени легочного кровотока до и на фоне КРТ: А – до КРТ время прохождения индикатора 16 с; Б – через год после имплантации – 9 с полнения 1/3 и 2/3 диастолы оказалась достоверно больше, что отражает улучшение диастолической функции ЛЖ.

Механизм влияния КРТ на улучшение функции миокарда до конца не ясен. Несомненно, бивентрикулярная стимуляция прерывает порочный круг развития сердечной недостаточности, связанной с диссинхронией при БЛНПГ, что приводит к улучшению насосной функции сердца, снижению временных показателей гемодинами- ки малого круга кровообращения и обратному ремоделированию ЛЖ.

Таким образом, по нашим данным, полученным с помощью радионуклидной вентрикулографии и радиокар-диопульмонографии, КРТ улучшает систолическую функцию миокарда за счет увеличения процента сокращения круговых волокон, тем самым уменьшая артериальное модальное время, а диастолическую – за счет увеличения фракции наполнения за 1/3 и 2/3 диастолы. КРТ при- водит к улучшению состояния пациентов с СН, способствуя обратному ремоделированию ЛЖ и улучшению сократительной функции миокарда, но при этом остается проблема желудочковых аритмий.

Внезапная сердечная смерть является ведущей причиной смертности у больных с СН. В настоящее время все еще существует неопределенность в отношении наличия и степени выраженности антиаритмического эффекта самой КРТ, кроме того, имеются сведения об ее аритмогенном эффекте [20]. Хотя точная причина внезапных сердечных смертей на фоне бивентрикулярной стимуляции неизвестна, необходимо принимать во внимание возникновение желудочковой тахикардии (ЖТ), обусловленное замедлением реполяризации желудочков и увеличением дисперсии трансмуральной реполяризации. Электрофизиологические изменения при СН, особенно при неишемической дилатационной кардиомиопатии, включают возникновение спонтанных ранних постдеполяризаций и увеличение дисперсии трансмуральной реполяризации, которые являются факторами риска развития веретеновидной ЖТ [21].

Во второй группе на фоне КРТ наблюдалось улучшение ФК СН, толерантности к физической нагрузке по результатам теста 6-минутной ходьбы. В то же время у части больных было отмечено прогрессирование желудочковых нарушений ритма. За период наблюдения умер один (1,9%) человек с ДКМП: внезапная смерть дома через год после имплантации кардиостимулятора (вскрытие не проводилось). У этого пациента до КРТ (без функции кардиовертера-дефибриллятора) отмечалось значительное увеличение камер сердца и резко выраженные клинические проявления СН (периферические отеки, гепатомегалия, асцит, сердечная астма). На фоне КРТ была достигнута положительная динамика по проявлениям СН, произошло обратное ремоделирование ЛЖ и увеличилась фракция выброса (ФВ) ЛЖ на 5%.

Контрольными точками для оценки гемодинамики явились 3–5 дней, 3, 6 и 12 месяцев после операции. В раннем послеоперационном периоде было отмечено увеличение ФВ ЛЖ с 32,97±6,03 до 37,79±7,52%. В дальнейшем ФВ ЛЖ увеличилась незначительно и к году наблюдения составила 39,67±8,11%. Улучшение этого показателя можно объяснить обратным ремоделированием ЛЖ, которое произошло через 6 месяцев КРТ и выразилось в уменьшении КСО с 163,48±65,33 до 109,38±26,53 мл, к году этот показатель снизился до 84,75±11,32 мл. При этом значимой динамики в КДО не произошло. Данные представлены в таблице 2.

Была проанализирована внутри- и межжелудочковая диссинхрония до КРТ и в последующее время. Результаты отражены в таблице 3.

Уже к 6-му месяцу наблюдения было отмечено достоверное уменьшение как внутри-, так и межжелудочковой диссинхронии с достоверным увеличением давления наполнения ЛЖ, последнее сохранялось и к 12-месячному сроку наблюдения. Выявление у этих пациентов диссин-хронии, близкой к прежним значениям, к 12-му месяцу наблюдения можно объяснить возникновением у 10 (18,9%) пациентов нарушений ритма сердца, что привело к снижению количества стимулируемых желудочко-

Таблица 2

Динамика гемодинамических показателей сердца на фоне КРТ по данным ЭхоКГ

|

Контрольные точки |

КДО |

КСО |

ФВ |

УО |

|

1 Фон |

250,04±85,79 |

163,48±65,33 |

32,97±6,03 |

82,52±27,75 |

|

2 3–5 дней |

225,79±67,98 |

137,00±47,79 |

37,79±7,52 |

83,57±25,31 |

|

3 3 мес. |

257,17±32,63 |

170,00±49,13 |

38,38±13,99 |

87,50±27,98 |

|

4 6 мес. |

200,80±54,35 |

109,38±26,53 |

38,70±10,47 |

78,80±33,07 |

|

5 год |

244,11±77,6 |

84,75±11,32 |

39,67±8,11 |

87,44±15,97 |

|

p 1–2 |

0,27 |

0,11 |

0,01 |

0,89 |

|

p 1–3 |

0,84 |

0,82 |

0,11 |

0,69 |

|

p 1–4 |

0,10 |

0,03 |

0,04 |

0,73 |

|

p 1–5 |

0,85 |

0,02 |

0,01 |

0,62 |

Примечание: КДО – конечный диастолический объем; КСО – конечный систолический объем; ФВ – фракция выброса ЛЖ; УО – ударный объем.

Таблица 3

Динамика внутри- и межжелудочковой диссинхронии в сравнении с давлением наполнения левого желудочка до и на фоне КРТ

За период наблюдения на фоне КРТ было отмечено прогрессирование желудочковых нарушений ритма у 10 (18,9%) пациентов с ранее зарегистрированной желудочковой экстрасистолией: залповая желудочковая экстрасистолия появилась у 5 человек и ЖТ – также у 5 пациентов. Одному пациенту дополнительно имплантирован автоматический кардиовертер-дефибриллятор. По этой же причине двум пациентам бивентрикулярный стимулятор был заменен на устройство с функцией дефибриллятора. Двое пациентов уже имели имплантированные устройства КРТ-Д, у них были зарегистрированы срабатывания дефибриллятора.

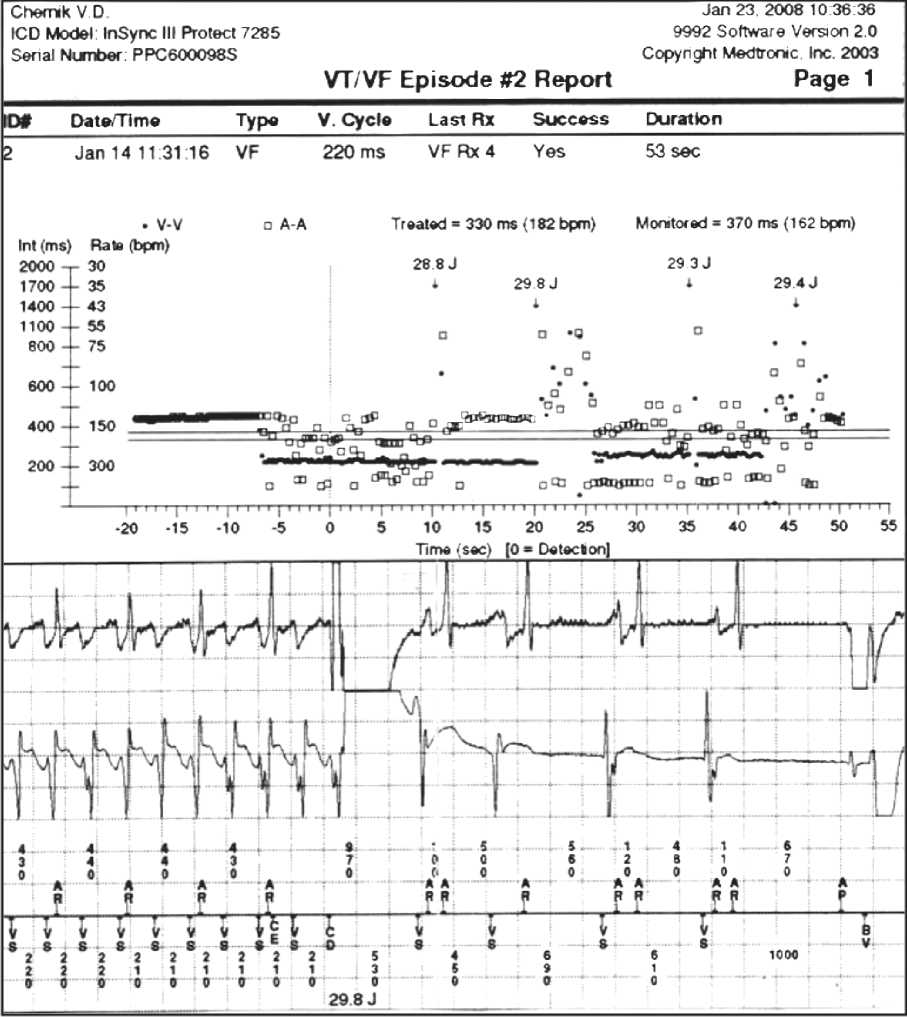

В качестве примера первичной профилактики внезап- ной смерти приводим случай из клинической практики. Пациентка Ч., 67 лет, страдает СН около семи лет, часто госпитализировалась в стационар по поводу СН. Несмотря на постоянный прием препаратов (ингибитор АПФ, мочегонные, бета-адреноблокатор, антагонист альдостерона, иногда – сердечные гликозиды) на амбулаторном этапе, у нее сохранялись выраженные клинические проявления СН и сниженная толерантность к физической нагрузке. В 2004 г. на ЭКГ впервые зарегистрировали полную блокаду левой ножки пучка Гиса (ширина комплекса QRS 220 мс), по данным коронаровентрикулографии верифицирована ДКМП. ЭхоКГ показала увеличение полости ЛЖ (КДР 89 мм, КДО 370 мл), ФВ ЛЖ 25%, внутрижелудочковую диссинхронию 100 мс и межжелудочковую – 87 мс. По результатам суточного мониторирования ЭКГ зарегистрировано 613 единичных желудочковых экстрасистол, два эпизода би-тригеминии. В январе 2007 г. пациентке имплантирован бивентрикулярный кардиостимулятор InSync III Protect (Medtronic), после чего наблюдалось улучшение эхокардиографических показателей: уменьшение КСР до 75 мм, КДО – до 254 мл и степени митральной регургитации с III–IV до II, также уменьшился класс СН на I. Значительно уменьшилась одышка, исчезли периферические отеки, сердечные гликозиды после операции не принимала. За период наблюдения неоднократно проводили суточное мониторирование ЭКГ, регистрировались единичные желудочковые экстрасистолы, количество которых варьировало от 296 до 4892. Для лечения аритмии был назначен кордарон, который пациентка принимала в поддерживающей дозе 200–400 мг в день. Через 11,4 месяца после установки КРТ-Д устройства за короткий отрезок времени возникло три синко-пальных приступа с непроизвольным мочеиспусканием и дефекацией. Длительность интервала Q-T не превышала нормальных значений. В памяти КРТ-Д устройства зарегистрировано 6 срабатываний дефибриллятора по 30 дж на мономорфную ЖТ с циклом 220 мс (рис. 1). Была увеличена доза кордарона, эпизоды ЖТ не повторялись.

Представленные результаты подтверждают положительное влияние КРТ на гемодинамику и течение СН, уменьшая ее функциональный класс. Однако остается не выясненным влияние этого вида терапии на развитие и течение желудочковых нарушений ритма. По нашим данным, у пациентов с имплантированными бивентрикуляр-ными кардиостимуляторами произошло прогрессирование желудочковых аритмий, а в некоторых случаях они выявлены впервые. Однозначно ответить на вопрос, было ли связано прогрессирование желудочковых аритмий у наших пациентов непосредственно с КРТ или с патофизиологическими процессами, сопряженными с сердечным заболеванием, невозможно (рис. 2).

Одновременная стимуляция эндокарда ПЖ и эпикарда ЛЖ вызывает нефизиологическую последовательность активации кардиомиоцитов ЛЖ, что приводит к трансмуральной гетерогенности реполяризации миокарда и удлинению интервалов Q-T и J-T на ЭКГ. При эпикардиальной стимуляции наблюдается трансмуральное распространение ранних постдеполяризаций с возникновением желудочковых экстрасистол типа R-на-T. Такие желудочковые экстрасистолы и эпизоды ЖТ, индуцированные ранней постдеполяризацией, выявляются чаще при эпикардиальной стимуляции, чем при эндокардиальной.

В своем исследовании V.A. Medina-Ravell с коллегами изучали изменения длительности интервалов Q-T, J-Т и величины дисперсии трансмуральной реполяризации во время эндокардиальной стимуляции правого желудочка, бивентрикулярной стимуляции или эпикардиальной стимуляции ЛЖ у 29 пациентов с СН [23]. Оказалось, что при эпикардиальной стимуляции ЛЖ средняя длительность интервала Q-Тc была значительно больше, чем при эндокардиальной стимуляции правого желудочка и бивен-трикулярной стимуляции (Q-Тc 587±35, 544±36 и 535±38 мс соответственно). Эпикардиальная стимуляция ЛЖ также приводила к значительному увеличению дисперсии трансмуральной реполяризации по сравнению с эндокардиальной стимуляцией правого желудочка (197±26 мс против 163±25 мс соответственно). Частые желудочковые экстрасистолы типа R-на-Т, возникшие при бивент-рикулярной стимуляции и стимуляции ЛЖ, наблюдались у 4 из 29 пациентов и у одного из них привели к развитию рецидивирующей неустойчивой полиморфной ЖТ, а у другого – к непрерывной веретеновидной ЖТ, потребовавшей множественной шоковой терапии. Желудочковые экстрасистолы полностью исчезали при стимуляции правого желудочка. У всех 4 пациентов отмечалось удлинение Q-Tc и увеличение дисперсии трансмуральной реполяризации при бивентрикулярной или ЛЖ стимуляции более значительное, чем при стимуляции правого желудочка. Авторы этого исследования пришли к выводу, что у пациентов с неишемической ДКМП и с вторичным удлинением интервала Q-Т вследствие СН, электролитных изменений или приема антиаритмических препаратов III класса (увеличивающих длительность потенциала действия) дальнейшее удлинение интервала Q-T и увеличение дисперсии трансмуральной реполяризации в результате КРТ или эпикардиальной стимуляции ЛЖ может привести к потенциальному риску развития ЖТ. Одной из причин, способствующих развитию ЖТ при КРТ, называют нарушение хода возбуждения в миокарде. В норме эпикард возбуждается в последнюю очередь, а при КРТ он реполяризуется раньше и, имея короткий потенциал действия, запускает процесс реполяризации в обратной последовательности [23].

Но существуют также указания на то, что бивентрику-лярная стимуляция не приводит к развитию жизнеугрожающих аритмий. Подобные наблюдения были опубликованы Kies et al. [24]. В течение года до имплантации устройства КРТ-Д у 8 (47%) из 17 пациентов было зафиксировано 242 эпизода ЖТ, а после имплантации – только у 3 (18%) из 17 пациентов (зарегистрировано 19 эпизодов ЖТ). Объяснением этому служат несколько механизмов: уменьшение замедления проводимости в желудочках при КРТ, что может способствовать уменьшению причин для ри-ентри, возможность избежать пауззависимых тахиаритмий, снижение концентрации норадреналина в плазме крови, а также других эффектов, инициирующих аритмии.

В других исследованиях также было показано, что бивентрикулярная стимуляция ассоциировалась с уменьшением индукции мономорфных ЖТ [25, 26]. Некоторые

Рис. 2. Повторное купирование желудочковой тахикардии четвертым разрядом 30 Дж с последующей КРТ

исследователи указывают на возможность подавления желудочковых тахиаритмий с помощью КРТ [27, 28]. Известно, что механизмы, лежащие в основе возникновения мономорфных ЖТ, отличаются от механизмов, ответственных за развитие полиморфных или веретенообразных ЖТ. Большинство мономорфных ЖТ могут индуцироваться с помощью желудочковых экстрасистол любого типа и поддерживаться фиксированным кругом ри-ентри, например, рубцами в миокарде желудочка, а полиморфные или веретеновидные ЖТ чаще инициируются желудочковыми экстрасистолами типа R-на-T и поддерживаются функциональным кругом ри-ентри за счет дисперсии трансмуральной реполяризации.

Еще в двух исследованиях оценивалась вариабель- ность сердечного ритма у пациентов с КРT во время периодов со стимуляцией и без нее [29, 30]. Было показано, что КРT способствует уменьшению симпатической активации и может привести к уменьшению электрической нестабильности или уязвимости желудочков, что расценивается как косвенное свидетельство ее антиаритмичес-кого эффекта.

Проведенное нами исследование показало, что КРТ приводит к клиническому и гемодинамическому улучшению у пациентов с СН, резистентной к лекарственной терапии, и желудочковой диссинхронией в 98,1% случаев. Однако, несмотря на положительный эффект КРТ в отношении гемодинамики и уменьшение клинических проявлений СН, выявлено прогрессирование желудочко- вых аритмий у 18,9% пациентов и их возникновение еще у 18,9% больных, ранее их не имевших. Можно предположить, что причиной возникновения и прогрессирования желудочковых аритмий является не сам факт наличия у больных имплантированных устройств для КРТ, а тяжелое поражение миокарда, которое привело к выраженной СН (III–IV класса по NYHA), хотя прямых доказательств, свидетельствующих в пользу такого предположения, в настоящее время не имеется.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что пациентам с выраженными клиническими проявлениями СН и диссинхронией желудочков необходима имплантация бивентрикулярных кардиостимуляторов, совмещенных с функцией дефибриллятора, даже в тех случаях, когда желудочковые аритмии не зарегистрированы, с целью первичной профилактики внезапной смерти. Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы определить, исчезают или уменьшаются в отдаленном периоде аритмогенные эффекты, обусловленные КРT или прогрессированием патологического процесса в миокарде желудочков.

Таким образом, опыт проведения КРT показывает, что выживаемость пациентов связана с уменьшением прогрессирования СН, и общая смертность снижается даже без применения КРT-Д. В то же время необходимы дополнительные исследования по изучению КРT для адекватного отбора пациентов и оптимизации режимов стимуляции.

Список литературы Эффекты кардиоресинхронизирующей терапии в лечении застойной сердечной недостаточности

- Little W.C., Reeves R.C., Arciniegas J. et al. Mechanism of abnor mal interventricular septal motion during delayed left ventricu lar activation//Circ. Res. -1982. -Vol. 65. -Р. 1486-1490.

- Zhou Q., Henein M., Coats A. et al. Different effects of abnormal activation and myokardial disease on left ventricular ejection and filling times//Heart. -2000. -Vol. 84. -Р. 272-276.

- Twidale N., Manda V., Holliday R. et al. Mitral regurgitation after atrioventricular node catheter ablation for atrial fibrillation and heart failure: acute hemodynamic features//Am. Heart J. -1999. -Vol. 138. -Р. 1166-1175.

- Wyman B.T., Hunter W.C., Prinzen F.W. et al. Effects of single and biventricular pacing on temporal and spatial dynamics of ventricular contraction//Am. J. Physiol. -2002. -Vol. 282. -Р. H372-H379.

- Sogaard P., Egeblad H., Kim W.Y. et al. Tissue Doppler imaging predicts improved systolic performance and reversed left ven tricular remodeling during long term cardiac resynchroniza tion therapy//J. Am. Coll. Cardiol. -2002. -Vol. 40. -Р. 723-730.

- Yu C.M., Chau E., Sanderson J.E. et al. Tissue Doppler echocardi ographic evidence of reverse remodeling and improved syn chronicity by simultaneously delaying regional contraction af ter biventricular pacing therapy in heart failure//Circulation. -2002. -Vol. 105. -Р. 438-445.

- Breithardt O.A., Stellbrink C., Herbots L. et al. Cardiac resyn chronization therapy can reverse abnormal myocardial strain distribution in patients with heart failure and left bundle branch block//J. Am. Coll. Cardiol. -2003. -Vol. 42. -Р. 486-494.

- Vernooy K., Verbeek XAAM., Peschar M. et al. Left bundle branch block induces ventricular remodeling and functional septal hypoperfusion//Eur. Heart J. -2005. -Vol. 26. -Р. 91-98.

- Leclercq C., Faris O., Tunin R. et al. Systolic improvement and mechanical resynchronization does not require electrical syn chrony in the dilated failing heart with left bundle branch block//Circulation. -2002. -Vol. 106. -Р. 1760-1763.

- Knaapen P., van Campen L.M., de Cock C.C. et al. Effects of car diac resynchronization therapy on myocardio perfusion reserve. Circulation//2004. -Vol. 110. -646-651.

- Nowak B., Sinha A.M., Schaefer W.M. et al. Cardiac resynchroni zation therapy homogenizes myocardial glucose metabolism and perfusion in dilated cardiomyopathy and left bundle branch block//J. Am. Coll. Cardiol. -2003. -Vol. 41. -Р. 1523-1528.

- Dekker A.I., Phelps B., Dijkman B. et al. Epicardial left ventricu lar lead placement for cardiac resynchronization therapy: opti mal pace site selection with pressure volume loops//J. Tho rac. Cardiovasc. Surg. -2004. -Vol. 127. -Р. 1641-1647.

- Yu C.M., Fung W.H., Lin H. et al. Predictors of left ventricular reverse remodeling after cardiac resynchronization therapy//Am. J. Cardiol. -2002. -Vol. 91. -Р. 684-688.

- Adamson P.B., Kleckner K., Van Hout W.I. et al. Cardiac resyn chronization therapy improves heart rate variability in patients with symptomatic heart failure//J. Am. Coll. Cardiol. -2003. -Vol. 108. -Р. 266-269.

- St. John Sutton M.G., Plappert T., Abraham W.T. et al. Effects of cardiac resynchronization therapy on left ventricular size and function in chronic heart failure//Circulation. -2003. -Vol. 107. -Р. 1985-1990.

- Vernooy K., Verbeek XAAM, Crijns HJGM et al. Nonuniform workload and remodeling of the left ventricle, induced by left bundle branch block, is reversed by biventricular pacing//Cir culation. -2004. -Vol. 110(3). -Р. 481 (abstract).

- Spragg D.D., Akar F.G., Helm R.H. et al. Abnormal conduction and repolarization in late activated myocardium of dyssynchro nously contracting hearts//Cardiovasc. Res. -2005. -Vol. 67. -Р. 77-86.

- Akar F.G., Spragg D.D., Tinin R.S. et al. Mechanisms underlying conduction slowing and arrhythmogenesis in nonishemic di lated cardiomyopathy//Circ. Res. -2004. -Vol. 95. -Р. 717-725.

- Yu C.M., Bleeker G.B., Fung W.H et al. Left ventricular reverse remodeling but not clinical improvement predicts long term survival after cardiac resynchronization therapy//Circulation. -2005. -Vol. 108. -Р. 266-269.

- Голухова Е.З., Какучая Т.Т. Оказывает ли сердечная ресинх ронизационная терапия проаритмогенное или антиарит мическое действие?//Анналы аритмологии. -2006. -№1. -С. 55-64.

- Yan G.X., Rials S.J., Wu Y. et al. Ventricular hypertrophy ampli fies transmural repolarization dispersion and induces early af terdepolarization//Am. J. Physiol. -2001. -Vol. 281. -P. H1968-H1975.

- Medina Ravell V.A., Lankipalli R.S., Yan G.X. et al. Effect of epi cardial or biventricular pacing to prolong Q T interval and in crease transmural dispersion of depolarization. Does resynchro nization therapy pose a risk for patients pre disposed to long QT or torsade de pointes?//Circulation. -2003. -Vol. 107. -P. 740-746.

- Yan G.X., Antzelevirch C. Cellular basis for the normal T wave and the electrocardiographic manifestations of the long QT syndrome//Circulation. -1998. -Vol. 98. -P. 1928-1936.

- Kies P., Molhoek S.G., Bax J.J. el al. Cardiac resynchronization therapy results in a lower arrhythmia burden [abstract]//J. Coll. Cardiol. -2004. -Vol. 43 (suppl. A). -P. 149A.

- Kowal R.C., Wasmund S.L., Smith M.L. et al. Biventricular pacing reduces the induction of monomorphic ventricular tachycar dia: potential mechanism for arrhythmia suppression//Heart Rhythm. -2004. -Vol. 1. -Р. 295-300.

- Zagrodzky J.D., Ramaswamy K., Page R.L. et al. Biventricular pacing decreases the inducilibility of ventricular tachycardia in patents with ischemic cardiomyopathy//Am. J. Cardiol. -2001. -Vol. 87. -P.1208-1210.

- Cori A.D., Bongiorni M.G., Arena G. et al. New onset ventricular tachycardia after cardiac resynchronization therapy//J. Interv. Card. Electrophysiol. -2005. -Vol. 12. -P. 231-235.

- Guerra J.M., Wu J., Miller J.M. et al. Increase in ventricular tach ycardia frequency after biventricular implantable cardioverter defibrillator upgrade//J. Cardiovasc. Elecrophysiol. -2003. -Vol. 14. -P. 1245-1247.

- Adamson P.B., Kleckner K.J., VanHour W.L. et al. Cardiac resyn chronization therapy improves heart rate variability in patients with symptomatic heart failure//Circulation. -2003. -Vol. 108. -P. 266-269.

- Livanis E.G., Flevari P., Theodorakis G.N. et al. Effect of biven tricular pacing on heart rate variability in patients with chronic heart failure//Eur. J. Heart Fail. -2003. -Vol. 5. -P. 175-178.