Эффекты взаимной торговли в АТР: проявления на товарных рынках

Автор: Изотов Д.А.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Отраслевая экономика

Статья в выпуске: 3 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является оценка долгосрочных эффектов торговой интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на уровне товарных рынков - промышленных и сырьевых товаров. За последние три десятилетия заметно увеличился товарооборот в рамках АТР благодаря снижению торгово-экономических барьеров вследствие заключения торговых соглашений и присоединения к Всемирной торговой организации практически всех стран данного субглобального региона. Показано, что торговля между странами АТР значительно превосходила их товарооборот с другими странами мира за счет наращивания товарообмена как сырьевыми, так и промышленными товарами, в том числе в рамках производственных цепочек транснациональных корпораций. Полученные на основе гравитационной модели оценки указали на то, что в долгосрочном периоде общий положительный эффект от торговой интеграции в АТР проявлялся за счет взаимодополнения процессов регионализации и глобализации при доминировании последнего. Процесс регионализации стимулировал увеличение большей части совокупной торговли промышленными товарами, а торговля сырьевыми товарами генерировалась исключительно процессом глобализации, что объясняет мотивацию ряда стран-экспортеров данной продукции, к которым относится Россия, в их нежелании расширять торговые соглашения с другими странами АТР. Показано, что наряду с процессом регионализации процесс глобализации в АТР способствовал расширению торговли промышленными товарами, при этом производственные цепочки транснациональных корпораций успешно функционировали в рамках торговых соглашений. Полученные оценки также указали на признаки исчерпания процесса глобализации как источника наращивания торговли промышленными товарами в АТР, что может быть связано с фрагментацией субглобального региона, проявляющейся в создании торговых мегаформатов в последние годы. Предполагается, что в условиях текущей нестабильности внешнеполитических процессов в АТР введение различного рода ограничений может привести к трансформации торгово-экономических взаимоотношений в субглобальном регионе, проявляясь в перераспределении накопленных выгод от интеграции для стран АТР.

Торговля, интеграция, регионализация, глобализация, прямой эффект от интеграции, накопленный эффект от интеграции, сырьевые товары, промышленные товары, торговое соглашение, зона свободной торговли, таможенный союз, атр

Короткий адрес: https://sciup.org/147241667

IDR: 147241667 | УДК: 339.924+339.5 | DOI: 10.15838/esc.2023.3.87.5

Текст научной статьи Эффекты взаимной торговли в АТР: проявления на товарных рынках

Интеграционные процессы в глобальной экономике способствовали существенному росту торговли и укреплению экономических взаимосвязей между странами мира. Такие процессы довольно отчетливо проявились в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)1. На данный субглобальный регион к 2021 году приходилось более 60% мировой экономики2. В АТР за прошедшие три десятилетия сложился глобальный производственный комплекс, в который вошло большинство государств Восточной Азии, а также ключевые североамериканские страны. В данном субглобальном регионе активное развитие получила вертикальная торговля между предприятиями транснациональных корпораций (ТНК), которые были размещены в различных странах АТР. Помимо экспортной составляющей предприятий ТНК, рост экономики стран АТР способствовал увеличению потребления ими промышленных товаров3, производимых в рамках субглобального региона. В свою очередь для наращивания масштабов выпуска различных промышленных товаров, включая поддержание функционирования и оптимизацию трансграничных производственных цепочек, ключевые экономики АТР стали активно импортировать сырьевые товары из других стран, главным образом расположенных в субглобальном регионе.

Расширению внутрирегионального товарооборота, экономическому росту и наращиванию потребления в АТР способствовала интеграция4, значительно снизившая барьеры в субглобальном регионе, упростившая торгово-экономические взаимодействия между странами, в него входящими, в рамках процессов глобализации и регионализации. В 2000-е гг. подавляющее большинство5 экономик АТР присоединилось к Всемирной торговой организации (ВТО) – всемирному торговому интеграционному формату6, создавшему условия для проявления процесса глобализации, на основе механизмов ранее существовавшего Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Другим интеграционным процессом в АТР является регионализация (Arndt, 1993; Ethier, 1998), связанная с заключением торгово-экономических соглашений между странами субглобального региона. Следует заметить, что страны АТР не смогли выйти за рамки первоначального этапа интеграции после безуспешных попыток создания сложных интеграционных форм, по аналогии с Европейским союзом, поэтому единого интеграционного формата в субглобальном регионе не существует. К первоначальному этапу интеграции относятся частичные по охвату торговые соглашения (ЧТС)7, зоны свободной торговли (ЗСТ)8, таможенные союзы (ТС)9. Поскольку потребность в дальнейшем снижении барьеров сохранилась, то неизбежно функциональная составляющая заключаемых ЗСТ, как наиболее распространенного формата интеграции, стала расширяться за счет других сфер экономических взаимодействий, что способствовало появлению в АТР ЗСТ в расширенном формате – ЗСТ+ (Изотов, 2020a; Смирнов, Лукьянов, 2022).

Заключаемые торговые соглашения в АТР были направлены на либерализацию торговли продукцией промышленного производства, что особенно важно для снижения барьеров в рамках торговли промежуточными товарами в условиях производственной кооперации между ведущими странами субглобального региона, а также для расширения товарооборота инвестиционными товарами. Наряду с процессом глобализации снижение барьеров в торговле сырьевыми товарами10 также регламентирует- ся в торговых соглашениях, преимущественно в расширенном формате, особенно продукции сельского и лесного хозяйства, рыболовства, а также ряда товарных групп минерального комплекса. Помимо этого, заключение торговых соглашений в расширенном формате способно снизить барьеры для притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (Lakatos, Walmsley, 2012; Balistreri, Tarr, 2020), в том числе в ресурсный сектор стран-участниц, что может способствовать увеличению торговли сырьевыми товарами между ними.

Оценки ex-ante на основе модели общего равновесия вполне однозначно указывают на имеющийся потенциал увеличения торговли в АТР как сырьевыми, так и промышленными товарами при условии осуществления дальнейших шагов по снижению барьеров (Kawasaki, 2015; Li, Whalley, 2017), сдерживающих торговоэкономические взаимодействия между странами субглобального региона, что, в свою очередь, может привести к еще большей взаимозависимости данных экономик (Auer, Mehrotra, 2014).

Другим вопросом является ex-post оценка долгосрочных торговых эффектов интеграции в АТР на товарных рынках, возникающих вследствие процессов глобализации и регионализации. Для получения таких оценок главным образом используются гравитационные модели, которые имеют высокую объяснительную силу, подтвержденную результатами большого числа проведенных эмпирических исследований (Yotov et al., 2016). Несмотря на большое количество исследований интеграционных процессов в АТР, выполненных в рамках данной методики, оценки торговых эффектов в них главным образом строятся для торговли в целом (Clarete et al., 2003; Athukorala, 2012), без дезагрегации на товарные группы. Эпизодичные оценки интеграционных эффектов торговли сырьевыми и промышленными товарами в АТР были получены для взаимодействий стран Юго-Восточной (Okabe, Urata, 2014) и Восточной (Pomfret, Sourdin, 2009) Азии, групп стран, заключивших многосторонние торговые соглашения (Yang, Martinez-Zarzoso, 2014; Urata, Okabe, 2010), а также отдельных стран субглобального региона (Purwono et al., 2022). Распространение также получили оценки интеграционных эффектов торговли конкретны- ми товарами, преимущественно сырьевыми (Lee et al., 2016), отдельных стран АТР: сельскохозяйственная продукция (Xu et al., 2023; Akhmadi, 2017); сырая рыба (Saputra, 2022); древесина (Nasrullah et al., 2020); энергетические (Taghizadeh-Hesary et al., 2021) и промышленные товары (Siahaan, Ariutama, 2021).

В целом полученные ex-post оценки указали на положительное влияние заключенных торговых соглашений и присоединения стран АТР к ВТО на расширение торговли в субглобальном регионе. При этом выводы, построенные на основании таких оценок, нуждаются в ряде принципиальных дополнений. Во-первых, оценки результативности торговой интеграции в АТР строились преимущественно в рамках более ранних гравитационных моделей, традиционно включающих в число независимых переменных фактор наличия/отсутствия торгового соглашения наряду с физическим расстоянием, размером экономики и прочими факторами. Однако при определении эффектов интеграции оценка гравитационной зависимости имеет свои особенности (Baier et al., 2019), поскольку по причине эндогенности некорректно включать в число независимых переменных фактор наличия/отсутствия торговых соглашений наряду с расстоянием, размером экономики, а также ключевыми институциональными показателями, которые могут быть учтены в фиксированных эффектах. Во-вторых, если абстрагироваться от проблемы эндогенности, то полученные на основе ранних гравитационных моделей оценки свидетельствуют о наличии общего интеграционного эффекта, отражающего проявление процессов и регионализации, и глобализации, который зачастую интерпретируется как непосредственный эффект от создания торговых соглашений. В-третьих, как правило, оценки интеграционных эффектов в АТР охватывали временной промежуток до середины 2010-х гг.

Следует заметить, что в исследованиях торговой интеграции с применением современной методики оценки гравитационных зависимостей (Dai et al., 2014; Piermartini, Yotov, 2016), как правило, не рассматриваются субглобальные регионы, в том числе АТР. Тем не менее в проведенном ранее исследовании (Изотов, 2020b) оценки для долгосрочного периода пока- зали, что положительные интеграционные эффекты в АТР генерировались преимущественно процессом глобализации. С точки зрения определения причины доминирования процесса глобализации над регионализацией в рамках проявления положительных интеграционных эффектов в АТР такие оценки нуждаются в дополнении, тем более что современная глобальная экономика сталкивается с рисками эскалации торговых барьеров (Афонцев, 2020). С этой целью в нашем исследовании будут оценены эффекты торговой интеграции в АТР на уровне агрегированных товарных групп, а именно промышленных и сырьевых товаров, для долгосрочного периода (1996–2021 гг.). Особую актуальность исследование приобретает с точки зрения охвата оценкой периода пандемии начала 2020-х гг. в связи с распространением COVID-19, способствовавшего краткосрочной рецессии в мировой экономике, ослабившей долгосрочные положительные интеграционные эффекты в АТР.

В результате исследование предполагает решение следующих задач: 1) изучение интеграционных процессов в АТР, а также анализ динамики торговли сырьевыми и промышленными товарами в субглобальном регионе; 2) выбор методики и формирование массива данных для получения количественных оценок; 3) получение декомпозиционной оценки долгосрочных интеграционных эффектов АТР для торговли в целом, промышленных и сырьевых товаров.

Торговля сырьевыми и промышленными товарами и интеграционные процессы в АТР

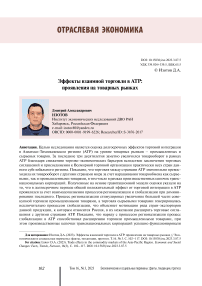

В рамках рассматриваемого периода объемы внутрирегиональной торговли в АТР возросли с 3,6 трлн долл. в 1996 году до 16,7 трлн в 2021 году, заметно превосходя внешний товарооборот с другими странами мира, составлявший 1,4 и 6,6 трлн долл. соответственно. За 1996– 2021 гг. доля торговли стран АТР друг с другом (внутрирегиональная торговля) в их суммарном внешнем товарообороте составила в среднем 71,0%. Доля внутрирегиональной торговли АТР в глобальном товарообороте к 2021 году достигла 37,4%, увеличившись более чем на 3 п. п. по сравнению с 1996 годом. В долгосрочном периоде наращивание взаимной торговли в АТР происходило за счет как промышленных, так и сырьевых товаров (рис. 1).

Рис. 1. Промышленные и сырьевые товары: товарооборот между странами АТР, млрд долл. (левая ось) и доля торговли внутри субглобального региона, % (правая ось)

■ ■ Промышленные товары, млрд долл. L J Сырьевые товары, млрд долл.

^^^^^^^e Промышленные товары,% : Сырьевые товары,%

^^^^^^^^M Торговля в целом,%

Источники: данные UNCTAD и Всемирного банка.

Торговля промышленными товарами, по сравнению с сырьевыми, объективно являлась превалирующей в рамках внутрирегионального товарообмена в АТР, тем не менее ее доля немного снизилась – с 75,1% в 1996 году до 73,7% в 2021 году. Однако после периода сокращения в 2000-е гг. с начала 2010-х гг. наблюдалось увеличение доли внутрирегиональной торговли промышленными товарами в АТР. В 1996–2021 гг. основным источником поддержания высокой доли товарооборота промышленными товарами между странами АТР выступали товарные потоки промежуточных товаров для выпуска продукции электроники и электротехники, а также продукции химической промышленности, что указывает на ведущую роль торговли между предприятиями ТНК, расположенными в различных странах субглобального региона.

В АТР импульс развития также получили экономики, специализирующиеся в выпуске сырьевых товаров, экспорт которых был ори- ентирован главным образом на страны субглобального региона11. В результате доля сырьевых товаров в общем стоимостном объеме товарооборота между странами АТР составила 21,0% в среднем за 1996–2021 гг.12, увеличившись с 19,1% в 1996 году до 24,0% в 2021 году. Торговля сырьевыми товарами стран АТР преимущественно концентрировалась внутри субглобального региона. В среднем за рассматриваемый период доля внутрирегиональной торговли сырьевыми товарами стран АТР составляла 62,3%, причем с начала 2010-х гг. наблюдалась тенденция к ее росту. К 2021 году она достигла 66,3%. Основным источником роста торговли сырьевыми товарами в рамках АТР

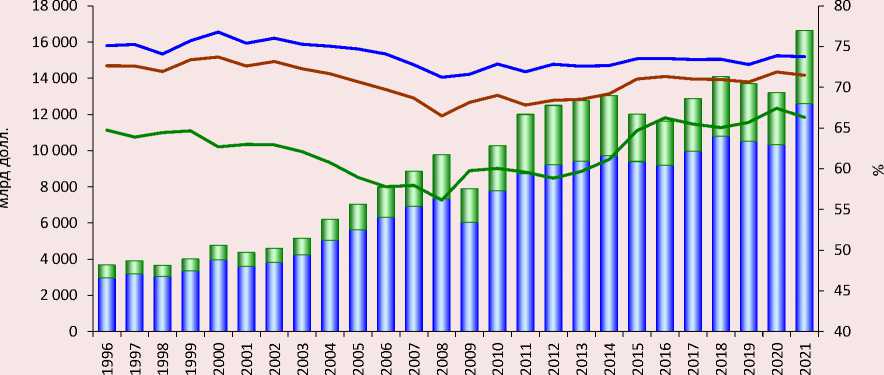

Рис. 2. Количество торговых соглашений (левая ось) и средневзвешенная импортная пошлина в АТР, % (правая ось)

■ — ■ ЧТС 11ТС

L J ЗСТ и ЗСТ+ ^^^^^^^^^^^ Импортная пошлина (всего), %

- - Импортная пошлина (промышленные товары), % ^^^^^^^^^^^ Импортная пошлина (сырьевые товары), %

Примечание: показаны значения эффективной применяемой средневзвешенной импортной пошлины; количество торговых соглашений отражено накопленным итогом.

Источники: данные ВТО и Всемирного банка.

являлся товарооборот непродовольственными товарами, доля которых во внутрирегиональной торговле сырьем возросла с 64,3% в 1996 году до 72,9% в 2021 году, главным образом за счет энергоносителей и металлических руд.

Снижение торговых барьеров в АТР со второй половины 1990-х гг. интенсифицировало экономические взаимодействия стран субглобального региона с глобальной и субглобальной экономикой. В АТР стали активно заключаться торговые соглашения, как правило, ЗСТ в расширенном формате (ЗСТ+). В результате к 2021 году в АТР функционировало 125 торговых соглашений: 11 ЧТС, 112 ЗСТ и 2 ТС, из которых в расширенном формате – 1, 106 и 0 соответственно (рис. 2).

Увеличение численности торговых соглашений, а также присоединение стран к ВТО способствовали тому, что размер эффективной применяемой средневзвешенной импортной пошлины в торговле между экономиками АТР к 2021 году снизился более чем в четыре раза по сравнению с 1996 годом. В свою очередь в торговле между странами АТР значение пошлины на промышленные товары сократилось почти в три раза, а на сырьевые товары – более чем в 11 раз13.

Помимо импортных пошлин предпринимались совместные усилия по смягчению и ограничению различного рода нетарифных мер, сдерживающих торгово-экономические связи между странами субглобального региона. В АТР сосредоточена большая часть ЗСТ+, функционирующих в мире (около 2/3 их количества), которые регламентируют (Plummer, 2007) снижение барьеров для товарных потоков (за счет выработки четких правил их происхождения, ускоренного прохождения таможенных процедур), а также для ПИИ, рынка услуг, технологий; гармонизацию мер государственной поддержки для поддержки конкуренции и справедливого разбирательства споров. Данные торговые соглашения в расширенном формате дополняли функции ВТО и способствовали торгово-экономической либерализации в АТР (Kawai, Wignaraja, 2011).

Методика оценки и данные

Методика оценки. Для получения корректной оценки долгосрочных интеграционных эффектов в рамках гравитационной модели необходимо оценивать панельные данные методом квазимаксимального правдоподобия Пуассона (Yotov et al., 2016), использовать интервальные панельные данные для корректировки изменений в торговой политике и других торговых издержках (Olivero, Yotov, 2012); включать в панельные данные торговлю на отечественном рынке (Anderson, Yotov, 2016). Согласно рекомендациям (Baier, Bergstrand, 2007), независимые во времени переменные должны учитываться в фиксированных эффектах для торгующих пар стран, а зависимые – для стран-экспортеров/импортеров с учетом времени (Bacchetta et al., 2012).

Поскольку в настоящем исследовании в отношении агрегированных торговых потоков (торговля в целом; сырьевые товары; промышленные товары) оценка строится для долгосрочного периода (1996–2021 гг.), то целесообразно выявить как прямой , так и накопленный эффект от заключения торговых соглашений . Прямой эффект означает непосредственное воздействие торговых соглашений на торговлю стран. Накопленный эффект позволяет оценить влияние14 заключенных ранее торговых соглашений на торговые взаимодействия. Декомпозиция эффектов интеграции производится выделением из общего процесса интеграции (общий эффект интеграции) вклада процесса регионализации (собственно эффект от торговых соглашений) и вклада процесса глобализации (эффект от глобализации).

По аналогии с ранее проведенными исследованиями (Изотов, 2020b; Изотов, 2021) для получения оценок прямого и накопленного эффектов от торговых соглашений (Piermartini, Yotov, 2016) в рамках общего процесса интеграции использовалась зависимость (1):

Х >м = exp[/? o + I. n=0 P k FTA ij^--n +

+ ^ i.t + X j,t + №j] + ^ ij,t , (1)

где: Xi j – экспорт из страны i в страну j (данный параметр включает также торговлю внутри страны i, т. е. Xi j ): общего стоимостного объема товаров, сырьевых товаров, промышленных товаров; β 0 – константа; FTAi j – фиктивная переменная, отражающая наличие/отсутствие торгового соглашения между i и j ; n – количество лагов; X p k — значение накопленного эффекта от торговых соглашений; β 1 ( βk при нулевом количестве лагов) – значение прямого эффекта от торговых соглашений в рамках общего процесса интеграции; πi – фиксированные эффекты для страны-экспортера с учетом года; χ j – фиксированные эффекты для страны-импортера с учетом года; µi j – фиксированные эффекты для пар торгующих стран; t – временной промежуток.

Для определения вклада процесса регионализации в эффект общего процесса интеграции в модель (1) включаются переменные, отражающие наличие барьеров между странами для каждого года (Bergstrand et al., 2015). Эту оценку можно получить при включении в массив используемых данных торговли на отечественном (внутреннем ) рынке. Тогда зависимость (1) для оценки накопленного эффекта от заключения торговых соглашений в рамках процесса регионализации преобразуется в следующий вид (2):

ХЦл = exp[/? o + I^PkFTA .,^ + , (2)

+ T.t=i PtintL(.t)h + Hit + Xj,t + №7] + £ij,t где: INTL(T )ij – фиктивная переменная, равная единице, для международной торговли каждого года T и нулевое – для внутренней торговли; X Pk — значение накопленного эффекта от торговых соглашений и β1 ( βk при нулевом количестве лагов) – значение прямого эффекта от торговых соглашений в рамках процесса регионализации. При оценке параметра INTL(T ) выбирается какой-либо год в качестве эталонного показателя, для того чтобы избежать корреляции с другими фиксированными эффектами.

Оценка (1) и (2) позволяет определить изменения (в %) двусторонних торговых потоков стран, заключивших торговые соглашения, на основе следующей формулы: ([е РрТА — 1] х 100), а также сокращение эквивалента тарифной нагрузки: ([е ^ртА/(1-9) - 1] х 100)15, в которой эластичность замещения (θ) задается экзогенно. В результате, отталкиваясь от приведенных к сопоставимому виду значений эффектов, вычитание из общего эффекта от интеграции непосредственного эффекта от торгового соглашения позволяет определить вклад процесса глобализации в общий эффект интеграции. Соответственно, разница между значениями β1 ( βk при нулевом количестве лагов) и £/?fc из (1) и (2) будет отражать в рамках процесса глобализации прямой и накопленный эффект от торговых соглашений соответственно.

Данные для оценки. Как было обозначено, для оценки непосредственных эффектов от торговых соглашений в панель необходимо включить торговлю на внутреннем рынке (Anderson, Yotov, 2016). Одним из способов, который позволяет сформировать массив показателей, отражающих торговлю на отечественном рынке, является вычисление разницы между стоимостным объемом произведенных товаров в национальной экономике и экспортом (Bergstrand et al., 2015; Yotov et al., 2016). В нашем исследовании необходимые компоненты для расчета этого показателя были получены из специальных баз статистических данных: CEPII; CEIC; UNIDO, FAO (ООН), а также экономикостатистических агентств ряда стран АТР.

Источниками статистических данных взаимного экспорта между странами АТР послужили базы данных UNCTAD (ООН) и Всемирного банка. Однако ограничением для включения всех без исключения стран и экономических территорий АТР в оцениваемую панель является отсутствие для некоторых из них статистики, характеризующей торговлю товарами на внутреннем рынке. В итоге в оцениваемую панель вошли 36 экономик АТР16.

Разделение массива данных торговли на потоки сырьевых и промышленных товаров осуществлялось разграничением товарных групп в рамках классификации ISIC17 (вторая версия), которая использована для отражения статистики внутристрановой торговли. Статистика по экспорту стран АТР, отраженная в классификации SITC в ценах ФОБ, была переведена в классификацию ISIC на основе разработанных алгоритмов (Muendler, 2009).

К сырьевым товарам были отнесены продукция сельского хозяйства (код 11 ISIC); продукция лесного хозяйства (код 12); продукция рыболовства (код 13); добыча угля (код 21); добыча нефти, природного газа (код 22); добыча металлических руд (код 23); продукция прочих отраслей горнодобывающей промышленности (код 29). В состав промышленных товаров включены продукция пищевой промышленности (код 31); продукция легкой промышленности (код 32); продукция деревообрабатывающей промышленности (код 33); продукция целлюлозно-бумажной промышленности, продукция полиграфической промышленности и издательского дела (код 34); продукция химической и нефтехимической промышленности (код 35); неметаллические минеральные продукты (код 36); продукция металлургической промышленности (код 37); продукция металлообрабатывающей промышленности, машиностроения и производства оборудования (код 38); продукция прочих отраслей обрабатывающей промышленности (код 39). К продукции обрабатывающей промышленности также было отнесено производство электроэнергии (код 4101), поскольку между некоторыми странами АТР, имеющими общую сухопутную границу, осуществляется торговля данным товаром.

В соответствии с обозначенными рекомендациями итоговый массив значений показателей был представлен в виде интервалов (лаг – пять лет): 1996 г., 2001 г., 2006 г., 2011 г., 2016 г. и 2021 г., охватывая 7620 наблюдений по тор- говле стран АТР, в том числе сырьевыми и промышленными товарами. Стоимостные показатели торговли стран АТР были отражены в млрд долл. и, согласно рекомендациям (Bacchetta et al., 2012), в текущих ценах.

Что касается фиктивной переменной, то для оценки эффектов интеграции в качестве торговых соглашений использованы только данные о наличии либо отсутствии вступивших в силу ТС, ЗСТ и ЗСТ+ (Dai et al., 2014) на основе базы данных ВТО18. В результате для формирования фиктивных переменных были отобраны 114 торговых соглашений АТР в формате ЗСТ, ЗСТ+ и ТС19.

Россия входит в число стран АТР и рассматривается в панели как один из ключевых элементов субглобальной экономики. На основе сопоставления с общими тенденциями в АТР используемая в настоящем исследовании методология оценки интеграционных эффектов позволяет косвенно определить для российской экономики возможные долгосрочные выгоды от снижения барьеров со странами субглобального региона в рамках различных товарных рынков.

Интеграционные процессы могут по-разному влиять на торгово-экономические системы. При прочих равных условиях снижение барьеров способствует развитию торговли на основе положительных эффектов от экспортной специализации. В противном случае, если речь идет, например, о «закрытом» торгово-экономическом блоке с небольшим рынком, эффект отклонения торговли, т. е. смещение спроса на более дорогую продукцию данного объединения, может превышать эффект создания торговли, тем самым сдерживая эффективное развитие внешнеторгового и потребительского секторов национальной экономики. Соответственно, полученные оценки могут указать, способствует ли интеграция расширению торговли между странами АТР.

Результаты оценки

На первом этапе была получена оценка эффектов заключения торговых соглашений в рамках общего процесса интеграции (1) для торговли в целом в АТР, а также для торговли сырьевыми и промышленными товарами (табл. 1).

Таблица 1. Результаты оценки эффектов от заключения торговых соглашений в рамках общего процесса интеграции в АТР по модели (1)

|

Переменная |

Торговля в целом |

Сырьевые товары |

Промышленные товары |

|

FTA |

0,17* (0,04) |

0,21* (0,06) |

0,13* (0,04) |

|

FTA t-5 |

0,10** (0,04) |

0,002 (0,07) |

0,12* (0,05) |

|

FTA t-10 |

-0,02 (0,04) |

0,18* (0,06) |

-0,08** (0,04) |

|

FTA t-15 |

0,14* (0,04) |

0,20* (0,07) |

0,17* (0,04) |

|

FTA t-20 |

0,22* (0,05) |

0,56* (0,07) |

0,11* (0,04) |

|

FTA cumul |

0,61* (0,05) |

1,15* (0,10) |

0,44* (0,05) |

|

Константа |

-11,50* (0,45) |

-6,97* (0,37) |

-11,72* (0,42) |

|

Число наблюдений |

7620 |

7236 |

7620 |

|

Pseudo log-likelihood |

-5864 |

-2127 |

-5260 |

|

RESET-test (Prob > chi2) |

0,07 |

0,07 |

0,07 |

|

Pseudo R2 |

0,99 |

0,99 |

0,99 |

|

Примечание: * p < 0,01, ** p < 0,05, *** p < 0,1. В скобках указаны значения стандартных ошибок. FTA cumul соответствует ∑ β k в (1), т. е. значению накопленного эффекта от торговых соглашений в рамках общего процесса интеграции. FTA – прямой эффект от торговых соглашений. Здесь и далее для лаконичности изложения оценки фиксированных эффектов не приводятся. Источник: расчеты автора. |

|||

18 WTO Regional trade agreements database. Available at:

19 В случае если торговое соглашение между странами вступило в силу в первом полугодии текущего года, оно было отнесено к текущему году, если во втором – к следующему.

Оценка от заключения торговых соглашений в рамках общего процесса интеграции в АТР указала на то, что торговля сырьевыми товарами в целом получила большее развитие по сравнению с торговлей промышленными товарами в субглобальной экономике. Причем прямой эффект от торговых соглашений ( FTA ) наращивался в долгосрочном периоде за счет опосредованного влияния на текущие торговые взаимодействия уже функционирующих торговых соглашений, что отражается в накопленном эффекте ( FTAcumul ) от их заключения.

На втором этапе, при включении в модель дополнительных фиктивных переменных для межстрановой торговли INTL(T), в рамках процесса регионализации были оценены прямой и накопленный эффекты от заключения торговых соглашений для трех торговых потоков АТР: торговля в целом; торговля сырьевыми товарами; торговля промышленными товарами (табл. 2).

Оценка показала, что влияние торговых соглашений на торговлю сырьевыми товарами не было статистически значимым в условиях процесса регионализации. Это свидетельствует, что развитие рынка сырьевых товаров в рамках АТР не определялось непосредственным эффектом от заключения торговых соглашений. Данное обстоятельство в какой-то мере объясняет нежелание расширять торговые соглашения с другими странами субглобальной экономики рядом стран АТР, в число которых входит Россия, экспортирующих в основном сырьевые товары. Более того, импорт сырьевых товаров (за исключением некоторой сельскохозяйственной

Таблица 2. Результаты оценки эффектов от заключения торговых соглашений в рамках процесса регионализации по модели (2)

|

Переменная |

Торговля в целом |

Сырьевые товары |

Промышленные товары |

|

FTA |

0,11** (0,05) |

-0,03 (0,07) |

0,14* (0,05) |

|

FTA t-5 |

-0,004 (0,03) |

-0,17* (0,07) |

0,04 (0,04) |

|

FTA t-10 |

-0,07** (0,03) |

0,05 (0,07) |

-0,09* (0,04) |

|

FTA t-15 |

0,09** (0,04) |

-0,02 (0,06) |

0,13* (0,04) |

|

FTA t-20 |

0,12** (0,06) |

-0,01* (0,08) |

0,10*** (0,06) |

|

FTA cumul |

0,25** (0,12) |

-0,19 (0,19) |

0,32* (0,11) |

|

INTL 1996 |

-0,49* (0,09) |

-0,94* (0,12) |

-0,35* (0,08) |

|

INTL 2001 |

-0,28* (0,08) |

-0,89* (0,10) |

-0,13*** (0,07) |

|

INTL 2006 |

-0,26* (0,06) |

-1,09* (0,08) |

-0,08 (0,05) |

|

INTL 2011 |

-0,31* (0,04) |

-0,77* (0,07) |

-0,20* (0,04) |

|

INTL 2016 |

-0,30* (0,02) |

-0,25* (0,03) |

-0,28* (0,03) |

|

Константа |

-11,20* (0,38) |

-6,23* (0,46) |

-12,01* (0,40) |

|

Число наблюдений |

7620 |

7236 |

7620 |

|

Pseudo log-likelihood |

-5727 |

-2084 |

-5168 |

|

RESET-test (Prob > chi2) |

0,99 |

0,90 |

0,99 |

|

Pseudo R2 |

0,99 |

0,99 |

0,99 |

|

Примечание: * p < 0,01, ** p < 0,05, *** p < 0,10. В скобках указаны значения стандартных ошибок. Базовым годом для переменной INTL является 2021 г. FTA cumul соответствует ∑ β k в (2), т. е. значению накопленного эффекта от торговых соглашений в рамках процесса регионализации. FTA – прямой эффект от торговых соглашений. Источник: расчеты автора. |

|||

продукции) облагался низкими ставками пошлин в большинстве стран АТР, а его сдерживание в ряде случаев объяснялось конъюнктурными и неэкономическими факторами.

В соответствии с расчетами в рамках процесса регионализации положительный эффект от заключения торговых соглашений в АТР определялся для торговли промышленными товарами. Положительный накопленный эффект ( FTAcumul ) в торговле промышленными товарами был получен увеличением прямого эффекта от заключения торговых соглашений ( FTA ) за счет лаговых компонент. Полученная оценка по промышленным товарам подтверждает важность торговых соглашений для расширения торговли в АТР как товарами конечного спроса, так и промежуточными товарами в рамках функционирующих производственных цепочек ТНК. Помимо этого, можно предположить, что экономики Восточной Азии, а также Северной Америки, являющиеся «ядром» экономики АТР и специализирующиеся в выпуске промышленных товаров, в процессе своего соразвития подспудно стимулировали наращивание торговли сырьевыми товарами с другими странами, даже вне рамок заключения с ними торговых соглашений.

Прежде чем перейти к декомпозиционной оценке эффектов заключения торговых соглашений, необходимо обратить внимание на сокращение барьеров в АТР для торговли в целом, если судить по значениям фиктивных переменных межстрановой торговли INTL(T) за соответствующие годы. Вероятно, в связи с при- соединением стран АТР к ВТО процесс глобализации в какой-то мере позволял сдерживать нарастание торговых барьеров для торговли в АТР в целом. При этом наблюдались разные тенденции в торговых потоках: по сырьевым товарам – сокращение торговых барьеров; по промышленным товарам со второй половины 2010-х гг. было заметно увеличение барьеров, указывая скорее на проявление процесса фрагментации торгово-экономического пространства АТР, который мог быть вызван как противостоянием КНР с некоторыми странами субглобального региона, так и последствиями пандемии COVID-19 в 2021 году, вызвавшей некоторую трансформацию производственнологистических взаимосвязей между странами (Загашвили, 2022).

Наконец, на третьем этапе был оценен вклад эффектов от регионализации и глобализации в общий эффект от интеграции в АТР для анализируемых торговых потоков. Общий эффект от интеграции превышал эффект от регионализации, что обнаруживается при соотношении оценок (табл. 1 и 2) как для торговли в целом, так и для торговли сырьевыми и промышленными товарами. Для проведения декомпозиции эффектов заключения торговых соглашений в АТР необходимо их привести к сопоставимому виду. Отраженные в таблицах 1 и 2 коэффициенты накопленного эффекта интеграции для анализируемых торговых потоков АТР могут быть представлены как изменение взаимной торговли, а также в виде тарифного эквивалента барьеров в торговле (табл. 3).

Таблица 3. Декомпозиция эффектов интеграции для торговых потоков в АТР

|

Торговый поток |

Процесс интеграции |

Прямой эффект |

Накопленный эффект |

||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

||

|

Торговля в целом |

общий процесс интеграции |

18,5 |

100,0 |

-4,2 |

84,7 |

100,0 |

-14,2 |

|

процесс регионализации |

12,1 |

65,4 |

-2,8 |

28,3 |

33,4 |

-6,0 |

|

|

процесс глобализации |

6,4 |

34,6 |

-1,3 |

56,4 |

66,6 |

-8,2 |

|

|

Сырьевые товары |

общий процесс интеграции |

23,6 |

100,0 |

-5,2 |

214,4 |

100,0 |

-24,9 |

|

процесс регионализации |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

процесс глобализации |

23,6 |

100,0 |

-5,2 |

214,4 |

100,0 |

-24,9 |

|

|

Промышленные товары |

общий процесс интеграции |

13,6 |

100,0 |

-3,1 |

55,3 |

100,0 |

-10,4 |

|

процесс регионализации |

14,9 |

109,6 |

-3,4 |

37,4 |

67,6 |

-7,6 |

|

|

процесс глобализации |

-1,3 |

-9,6 |

0,3 |

17,9 |

32,4 |

-2,8 |

|

|

Примечания: 1 – изменение взаимной торговли, %; 2 – вклад эффектов от глобализации и регионализации в общий эффект от интеграции, %; 3 – декомпозиция тарифного эквивалента барьеров в торговле, %, при θ = 5. Эффект от глобализации оценен как разница между общим эффектом от интеграции и эффектом от регионализации. Поскольку для сырьевых товаров оценки (см. табл. 2) в рамках процесса регионализации не были статистически значимыми, то они не использовались для целей декомпозиции торговых эффектов интеграции. Источник: расчеты автора. |

|||||||

Прямой эффект от торговых соглашений. Прямой эффект от торговых соглашений в АТР способствовал увеличению торговли: в целом – на 18,5%; сырьевыми товарами – на 23,6%; промышленными товарами – на 13,6%. Снижение тарифных барьеров составило 4,2 п. п., 5,2 п. п. и 3,1 п. п. соответственно. В соответствии с полученной оценкой прямой эффект от торговых соглашений генерировался разными процессами: для промышленных товаров – регионализацией; для сырьевых товаров – глобализацией. Причем в данном случае процесс глобализации не способствовал увеличению торговли промышленными товарами между странами АТР, а процесс регионализации – сырьевыми товарами. Говоря иначе, оценки указывают на большую значимость процесса регионализации именно для стран, специализирующихся в экспорте промышленных товаров в АТР, чем для стран, экспортирующих преимущественно сырьевые товары. Поскольку анализ включает 2021 год, в котором активно действовали ограничения, связанные с COVID-19, то можно допустить, что влияние процесса глобализации, ранее стимулировавшего торговлю промышленными товарами в АТР, при оценке прямого эффекта интеграции могло немного исказиться.

Накопленный эффект от торговых соглашений. Оценка накопленного эффекта для торговли в АТР в целом указала на заметно большее долгосрочное положительное влияние торговых соглашений на торговые взаимодействия, способствующее увеличению торговли: в целом – на 84,7%; сырьевыми товарами – на 214,4%; промышленными товарами – на 55,3%. Тарифные барьеры в итоге снизились на 14,2 п. п., 24,9 п. п. и 10,4 п. п. соответственно. В отличие от прямого эффекта накопленный эффект для торговли в целом в АТР генерировался процессом глобализации, вклад которого в увеличение торговли составил 2/з, а регионализации — 1 /з. Что касается сырьевых товаров, то накопленный эффект от торговых соглашений в АТР определялся исключительно процессом глобализации. Исходя из полученных значений накопленного эффекта, торговля промышленными товарами в АТР в долгосрочном периоде преимущественно определялась процессом регионализации (вклад – 67,6%), при этом вклад глобализации также был заметен – 32,4%. Несмотря на то, что вклад процесса глобализации в увеличение торговли был главенствующим в рамках декомпозиции накопленного эффекта от торговых соглашений, тем не менее в долгосрочном периоде развитие товарообмена в АТР стимулировалось снижением барьеров благодаря торговым соглашениям в сфере торговли промышленными товарами в условиях процесса регионализации. Данное обстоятельство заметно стимулировало торговлю сырьевыми товарами, а также частью промышленных товаров в АТР на основе функционирующих механизмов глобализации, гарантирующих отсутствие дискриминации к импортерам в рамках режима наибольшего благоприятствования.

Заключение

За последние три десятилетия заметно увеличились объемы торговли между странами АТР благодаря снижению барьеров, сдерживающих торговые взаимодействия, присоединению практически всех стран субглобального региона к ВТО, а также созданию сети заключенных торговых соглашений, в том числе в расширенном формате. В рамках долгосрочного периода внутрирегиональная торговля стран АТР значительно превосходила их товарооборот с другими странами мира как за счет промышленных, так и сырьевых товаров. Товарооборот промышленными товарами является основополагающим в рамках внутрирегиональной торговли АТР, составляя чуть менее % ее объема в среднем за 1996–2021 гг. Основную роль в поддержании высоких значений торговли промышленными товарами играли товарные потоки промежуточных товаров между предприятиями ТНК, расположенными в различных странах АТР. Помимо этого, положительный импульс в АТР получила внутрирегиональная торговля сырьевыми товарами, доля которой в долгосрочном периоде заметно увеличилась, главным образом за счет продукции минерально-сырьевого комплекса.

Полученные декомпозиционные оценки торговых потоков АТР указали на то, что в долгосрочном периоде заключение торговых соглашений стимулировало расширение большей части торговли промышленными товарами, усиливая процессы регионализации в субглобальной экономике. Помимо этого, торговля сырьевыми и отчасти промышленными товарами генерировалась исключительно процессом глобализации, что дополняет сделанные ранее выводы (Изотов, 2020b) о природе интеграционного процесса в АТР. С этой точки зрения в АТР не обнаруживается проявление такого внутрирегионального интеграционного эффекта, который, при прочих равных условиях, ограничивал бы в долгосрочной перспективе торговлю сырьевыми товарами для стран, не заключающих торговые соглашения. Это обстоятельство в определенной мере объясняет нежелание ряда стран, специализирующихся в экспорте сырьевых товаров, к которым относится Россия, расширять торговые соглашения с другими государствами АТР.

Процесс глобализации, связанный с присоединением стран АТР к ВТО, также способствовал расширению торговли промышленными товарами, при этом производственно-технологические цепочки в рамках вертикальной торговли ТНК успешно функционировали преимущественно в рамках заключенных торговых соглашений. По всей видимости, процесс регионализации в АТР, стимулируя большую часть торговли промышленными товарами, в определенной мере расширил возможности для торговли сырьевыми товарами в рамках субглобального региона, способствуя также росту экспорта определенной доли промышленных товаров в страны АТР, не участвующие в торговых соглашениях. Полученные оценки дают основание предполагать, что основную выгоду от интеграции в АТР в долгосрочном периоде получили страны, включенные в производственно-технологические цепочки в рамках торговли промышленными товарами.

В итоге общий положительный интеграционный эффект в АТР в долгосрочном периоде проявлялся за счет «синергии» регионализации и глобализации с видимым доминированием последней. При этом прямой эффект от торговых соглашений указал на исчерпание процесса глобализации как «драйвера» для наращивания торговли промышленными товарами в АТР, что имеет довольно серьезные последствия, связанные с нарастанием конкуренции между группировками стран и фрагментации субглобального региона, которая начинает проявляться в последние годы при создании крупных торговоэкономических интеграционных форматов.

Россия в рамках анализируемого периода не реализовала стратегии по включению в интеграционные процессы субглобального региона на основе расширения торговых соглашений со странами АТР. Долговременная ориентация российского сырьевого экспорта на европейский рынок и крепкие экономические связи с Европейским союзом вплоть до 2022 года способствовали тому, что рынок стран АТР для России был вторичен, ограничиваясь только крупнейшими экономиками Северо-Восточной Азии (СВА): КНР, Японией и Республикой Кореей. Спрос на более сложные формы торгово-экономических отношений со странами АТР у российской стороны не прослеживался. Экспортируя преимущественно на рынок АТР продукцию с низкой добавленной стоимостью, стоимостные объемы которой по сравнению с экспортом на европейский рынок были небольшими, Россия вполне обходилась механизмами глобализации, особенно в условиях присоединения к ВТО, выхода на некоторые торговые площадки в АТР и занятия небольшой доли на рынке сырьевых товаров20 стран СВА. С другой стороны, по причине высоких рисков ведения экономической деятельности в России не осуществлялась целенаправленная товарная и географическая диверсификация сырьевого экспорта, как в Чили, Австралии, Новой Зеландии и Канаде (Изотов, 2020a). Данное обстоятельство также не способствовало генерированию спроса в России на интеграцию в рамках стратегии по расширению охвата заключаемых торговых соглашений со странами АТР. Соответственно, шанс на построение более диверсифицированной экономики за счет соседства со странами АТР в анализируемом периоде для России в какой-то мере был упущен, не позволяя смягчить текущие последствия разрыва с европейским рынком. В итоге ей приходится сталкиваться с монопсонией со стороны Китая, а также безучастно наблюдать за процессом фрагментации торгово-экономического пространства АТР.

Важным результатом проведенного исследования является то, что в рамках долгосрочного периода не было обнаружено попыток создания в АТР «закрытого торгового блока», действие которого может быть распространено на сырьевые товары, выступающие основой российского экспорта. Однако нельзя исключать, что по мере нарастания противоречий между ведущими странами АТР в торговле промышленными товарами (американокитайское противостояние) может начаться вполне осознанный процесс заключения долгосрочных договоров на поставку сырьевых товаров, производимых и торгуемых в рамках интеграционных объединений в субглобаль- ном регионе. С этой точки зрения в условиях текущей нестабильности внешнеполитических процессов в АТР введение различного рода ограничений, в том числе при тех или иных чрезвычайных ситуациях, может привести к тому, что казавшаяся ранее довольно устойчивой конструкция торгово-экономических взаимоотношений в субглобальном регионе может быть трансформирована, проявляясь в перераспределении ранее накопленных выгод от интеграции для стран АТР.

Список литературы Эффекты взаимной торговли в АТР: проявления на товарных рынках

- Афонцев С.А. (2020). Политика и экономика торговых войн // Журнал Новой экономической ассоциации. № 1. С. 193–198. DOI: 10.31737/2221-2264-2020-45-1-9

- Загашвили В.С. (2022). Экономическая глобализация и региональная интеграция в постковидную эпоху // Мировая экономика и международные отношения. Т. 66. № 4. С. 5–13. DOI: 10.20542/0131-2227-2022-66-4-5-13

- Изотов Д.А. (2021). Торговая интеграция в АТР: декомпозиция эффектов // Пространственная экономика. Т. 17. № 1. С. 66–96. DOI: 10.14530/se.2021.1.066-096

- Изотов Д.А. (2020а). Экономическая интеграция России со странами АТР: проблемы и перспективы / под общ. ред. П.А. Минакира. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН. 368 с.

- Изотов Д.А. (2020b). Эффекты торговой интеграции стран АТР в условиях процессов глобализации и регионализации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 4. С. 91–107. DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.5

- Смирнов Е.Н., Лукьянов С.А. (2022). Преференциальные торговые соглашения: теория и практика // Мировая экономика и международные отношения. Т. 66. № 5. С. 32–40. DOI: 10.20542/0131-2227-2022-66-5-32-40

- Akhmadi H. (2017). Assessment the impact of ASEAN Free Trade Area (AFTA) on exports of Indonesian agricultural commodity. AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research, 3, 9–14. DOI: 10.18196/agr.3139

- Anderson J.E., Yotov Y.V. (2016). Terms of trade and global efficiency effects of free trade agreements, 1990–2002. Journal of International Economics, 99, 279–298. DOI: 10.1016/j.jinteco.2015.10.006

- Arndt H.W. (1993). Anatomy of regionalism. Journal of Asian Economics, 4, 271–282. DOI: 10.1016/1049-0078(93)90043-C

- Athukorala P. (2012). Asian trade flows: Trends, patterns and prospects. Japan and the World Economy, 24, 150–162. DOI: 10.1016/j.japwor.2012.01.003

- Auer R.A., Mehrotra A. (2014). Trade linkages and the globalization of inflation in Asia and the Pacific. Journal of International Money and Finance, 49, 129–151. DOI: 10.1016/j.jimonfin.2014.05.008

- Bacchetta M., et al. (2012). A Practical Guide to Trade Policy Analysis. WTO and UNCTAD co-publication. Available at: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wto_unctad12_e.pdf

- Baier S.L., Bergstrand J.H. (2007). Do free trade agreements actually increase members’ international trade? Journal of International Economics, 71, 72–95. DOI: 10.1016/j.jinteco.2006.02.005

- Baier S.L., Yotov Y.V., Zylkin T. (2019). On the widely differing effects of free trade agreements: Lessons from twenty years of trade integration. Journal of International Economics, 116, 206–226. DOI: 10.1016/j.jinteco.2018.11.002

- Baldwin R. (2016). The World Trade Organization and the future of multilateralism. Journal of Economic Perspectives, 30, 95–116. DOI: 10.1257/jep.30.1.95

- Balistreri E.J., Tarr D.G. (2020). Comparison of deep integration in the Melitz, Krugman and Armington models: The case of The Philippines in RCEP. Economic Modelling, 85, 255–271. DOI: 10.1016/j.econmod.2019.05.023

- Bergstrand J.H., Larch M., Yotov Y.V. (2015). Economic integration agreements, border effects, and distance elasticities in gravity equations. European Economic Review, 78, 307–327. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2015.06.003

- Clarete R., Edmonds C., Wallack J.S. (2003). Asian regionalism and its effects on trade in the 1980s and 1990s. Journal of Asian Economics, 14, 91–129. DOI: 10.1016/S1049-0078(02)00242-7

- Dai M., Yotov Y.V., Zylkin T. (2014). On the trade-diversion effects of free trade agreements. Economic Letters, 122, 321–325. DOI: 10.1016/j.econlet.2013.12.024

- Ethier W.J. (1998). Regionalism in a multilateral world. Journal of Political Economy, 106, 1214–1245. DOI: 10.1086/250045

- Kawai M., Wignaraja G. (2011). Asian FTAs: Trends, prospects and challenges. Journal of Asian Economics, 22, 1–22. DOI: 10.1016/j.asieco.2010.10.002

- Kawasaki K. (2015). The relative significance of EPAs in Asia-Pacific. Journal of Asian Economics, 39, 19–30. DOI: 10.1016/j.asieco.2015.05.001

- Lakatos C., Walmsley T. (2012). Investment creation and diversion effects of the ASEAN–China free trade agreement. Economic Modelling, 29, 766–779. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.004

- Lee S.M., Radziah A., Ku’Azam T.L. (2016). Gravity model on a single commodity: A review of literature. Management Research Journal, 6, 32–39. DOI: 10.1016/j.asieco.2009.02.001

- Li C., Whalley J. (2017). How close is Asia already to being a trade bloc? Journal of Comparative Economics, 45, 847–864. DOI: 10.1016/j.jce.2016.08.001

- Muendler M.-A. (2009). Converter from SITC to ISIC. University of California, San Diego, CESifo and NBER. January 8. Available at: https://econweb.ucsd.edu/muendler/docs/conc/sitc2isic.pdf

- Nasrullah M., Chang L., Khan K. et al. (2020). Determinants of forest product group trade by gravity model approach: A case study of China. Forest Policy and Economics, 113, 102117. DOI: 10.1016/j.forpol.2020.102117

- Okabe M., Urata S. (2014). The impact of AFTA on intra-AFTA trade. Journal of Asian Economics, 35, 12–31. DOI: 10.1016/j.asieco.2014.09.004

- Olivero M.P., Yotov Y.V. (2012). Dynamic gravity: Endogenous country size and asset accumulation. Canadian Journal of Economics, 45, 64–92. DOI: 10.1111/j.1540-5982.2011.01687.x

- Piermartini R., Yotov Y.V. (2016). Estimating Trade Policy Effects with Structural Gravity. WTO Working Papers, No. 2016/10. Geneva: WTO. DOI: 10.30875/2d235948-en

- Plummer M.G. (2007). Best practices in regional trading arrangements: An application to Asia. The World Economy, 30, 1771–1796. DOI: 10.1111/j.1467-9701.2007.01061.x

- Pomfret R., Sourdin P. (2009). Have Asian trade agreements reduced trade costs? Journal of Asian Economics, 20, 255–268. DOI: 10.1016/j.asieco.2009.02.007

- Purwono R., Sugiharti L., Handoyo R.D., Esquivias M.A. (2022). Trade liberalization and comparative advantage: Evidence from Indonesia and Asian trade partners. Economies, 10. DOI: 10.3390/economies10040080

- Saputra P.M.A. (2022). Bilateral trade and spatial interdependence relevance: an analysis for tuna commodity in ASEAN+2 countries. Journal of Asia-Pacific Business, 23, 142–160. DOI: 10.1080/10599231.2022.2065565

- Siahaan M., Ariutama I.G.A. (2021). The impact of regional FTA on export of manufactured goods: The implementation of gravity model in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 13, 100–111. DOI: 10.17977/um002v13i22021p100

- Taghizadeh-Hesary F., Rasoulinezhad E., Yoshino N., Sarker T. (2021). Determinants of the Russia and Asia-Pacific energy trade. Energy Strategy Reviews, 38, 100681. DOI: 10.1016/j.esr.2021.100681

- Urata S., Okabe M. (2010). Trade Creation and Diversion Effects of Regional Trade Agreements on Commodity Trade. RIETI Discussion Paper Series 10-E-007, January. Available at: https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/10e007.pdf

- Xu H., Nghia D.T., Nam N.H. (2023). Determinants of Vietnam’s potential for agricultural export trade to Asia-Pacific economic cooperation (APEC) members. Heliyon, 9, e13105. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e13105

- Yang S., Martinez-Zarzoso I. (2014). A panel data analysis of trade creation and trade diversion effects: The case of ASEAN–China Free Trade Area. China Economic Review, 29, 138–151. DOI: 10.1016/j.chieco.2014.04.002

- Yotov Y.V., Piermartini R., Monteiro J.-A., Larch M. (2016). An Advanced Guide to Trade Policy Analysis: The Structural Gravity Model. United Nations and World Trade Organization. Available at: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/advancedwtounctad2016_e.pdf