Эфталитская монета из раннесредневекового комплекса Горный-10 (Северный Алтай)

Автор: Серегин Н.Н., Тишин В.В., Степанова Н.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения серебряной монеты, обнаруженной в ходе раскопок одного из объектов некрополя Горный-10 на Северном Алтае. Памятник исследовался экспедициями Алтайского государственного университета в 2000-2003 гг. Монета находилась в разрушенном детском захоронении (мог. 46), содержавшем довольно яркий для погребений представителей данной возрастной группы инвентарь. По результатам анализа предметов конского снаряжения и украшений комплекс датирован концом VI- началом VIII в. н.э. Установлено, что серебряная монета представляет собой имитацию драхм сасанидского шаха Пероза I. Она идентифицирована как тип (или эмиссия) 287 по классификации Р. Гёбля. Отличительной характеристикой данного изделия, относящегося к одному из наиболее распространенных типов эфталитских монет, является высокий процент серебра и отсутствие золота в составе сплава. К настоящему времени монета не имеет аналогов в исследованных памятниках Северной и Центральной Азии. Одним из вероятных объяснений появления данного изделия на территории лесостепного Алтая являются контакты местного населения с тюрками в период их активного противоборства с эфталитами в первые десятилетия второй половины VI в. н.э.

Монета, имитация, эфталиты, северный алтай, раннее средневековье, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146490

IDR: 145146490 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.4.100-108

Текст научной статьи Эфталитская монета из раннесредневекового комплекса Горный-10 (Северный Алтай)

Образцы среднеазиатской нумизматики исключительно редко встречаются в археологических комплексах Северной и Центральной Азии раннего Средневековья. Такие находки являются свидетельством различного рода прямых и опосредованных контактов населения этих регионов в западном направлении, получивших довольно фрагментарное отражение в материальной культуре кочевников обозначенного периода. Кроме того, монеты, как и многие другие предметы импорта, используются в качестве важных хронологических маркеров, а также нередко обоснованно рассматриваются в качестве «престижного» элемента предметного комплекса, некоторым образом демонстрирующего статус владельца. Поэтому каждая новая подобная находка среднеазиатского происхождения привлекает большое внимание специалистов, как археологов и историков, обращающихся к реконструкции этнокультурных и социальных процессов, так и нумизматов, исследующих специфику распространения конкретных типов изделий и особенности их использования местным населением.

В настоящей статье в научный оборот вводится уникальная для Северной и Центральной Азии среднеазиатская монета, найденная в ходе раскопок некрополя Горный-10 эпохи тюркских каганатов. Учитывая большое значение контекста обнаружения изделия, представляем общую культурно-хронологическую интерпретацию всего комплекса, в составе которого данная находка выявлена. Детальный анализ монеты, включающий нумизматическую характеристику, определение состава металла и уточнение круга аналогий, стал основанием для предварительных заключений, связанных с реконструкцией ряда аспектов истории периферии кочевых империй в эпоху тюркских каганатов.

Результаты раскопок

Могильник Горный-10 расположен на мысу правого берега р. Иша, в 1,3 км к западо-северо-западу от устья р. Карагуж, в 0,6 км к северо-западу от пос. Горного Красногорского р-на Алтайского края (рис. 1, 2). В 2000–2003 гг. экспедициями Алтайского государственного университета и НПЦ «Наследие» под руководством М.Т. Абдулганеева и Н.Ф. Степановой на площади некрополя раскопано 75 захоронений. По различным причинам результаты исследований памятника до сих пор опубликованы весьма фрагментарно [Абдулганеев, 2001; Степанова, Абдулганеев, 2003; Серегин, Абдулганеев, Степанова, 2019; Серегин, Степанова, 2020; и др.]. Между тем яркие материалы некрополя Горный-10 важны для изучения как частных аспектов истории населения, оставившего данный комплекс, так и процессов, происходивших на юге Западной Сибири в начале раннего Средневековья. Особое значение в этом плане имеют отдельные показательные объекты, к которым относится публикуемое погребение.

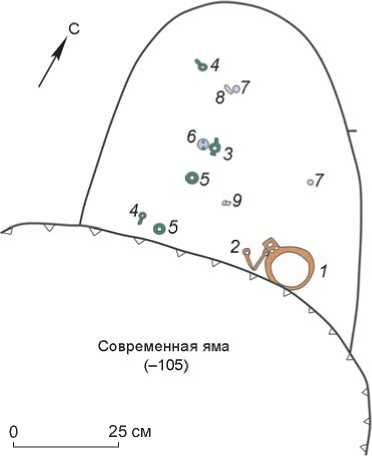

Могила 46, исследованная в 2001 г., локализована в северо-восточной части раскопа № 3, где расположена южная группа объектов некрополя Горный-10. Захоронение прослежено с глубины 0,5 м. Юго-восточная часть могилы разрушена современной ямой. Размеры сохранившейся части 0,7 × 0,85 м. Могила имела овально-вытянутую форму и была ориентирована длинной осью по линии ВЮВ – ЗСЗ. Дно зафиксировано на глубине 0,65 м от современной поверхности. В заполнении могилы на разном уровне и без определенного порядка обнаружены два зуба ребенка, обломок трубчатой кости, железные стремя и удила, две пастовые бусины, три бронзовые подвески, в т.ч. ажурная, две бронзовые и одна серебряная монеты (рис. 3).

Таким образом, публикуемый комплекс представляет собой разрушенное детское захоронение с сопроводительным инвентарем, довольно редким для

Рис. 1. Расположение памятника Горный-10.

Рис. 3. План мог. 46 некрополя Горный-10.

1 – железное стремя; 2 – железные удила; 3 , 4 – бронзовые подвески; 5 – бронзовая монета; 6 – серебряная монета; 7 – бусина; 8 – фрагмент кости человека; 9 – зубы человека.

Рис. 2. Вид на Горный-10 (фото М.Т. Абдулганеева).

погребений представителей данной возрастной группы и показательным как в плане датирования объекта, так и с точки зрения анализа и интерпретации отдельных находок.

Анализ предметного комплекса

Сопроводительный инвентарь детского погребения включает предметы конского снаряжения и украше- ния (к последним, судя по всему, можно отнести также монеты). Несмотря на отсутствие животного, в мог. 46 обнаружены железные стремя и удила. Традиция помещения отдельных элементов конского снаряжения в одиночные погребения довольно редко фиксируется в одинцовских комплексах лесостепного Алтая. Несколько чаще такая практика отмечается в памятниках раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона [Серегин, 2013, с. 104]. В частности, она известна по материалам комплекса Кудыргэ, который в целом демонстрирует сходство с захоронениями некрополя Горный-10 по ряду характеристик [Гаврилова, 1965, с. 22–23, табл. VIII, IX].

Железное стремя (рис. 4, 1 ) относится к группе пластинчатых. Характерными признаками данного экземпляра, определяющими время его изготовления, являются узкая (2,0 см) плоская подножка и широкая невыделенная пластина без шейки. Проем, образованный дужками, имеет округлую форму. К редким показателям стремени следует отнести наличие в пластине помимо прямоугольного проема для ремня путлища двух дополнительных отверстий. Схожие варианты оформления пластины выявлены у двух изделий: из кург. 1 комплекса Курай VI на Алтае [Евтюхо-ва, Киселев, 1941, рис. 26], относящегося к VII в. н.э., и из погребения могильника Шахидон в Таджикистане [Соловьев, 2018, рис. 4, 4 ], предварительно датированного второй половиной VII – первой половиной VIII в. н.э. Судя по морфологическим характеристикам стремени из мог. 46 некрополя Горный-10, оно могло быть изготовлено в конце VI – VII в. н.э.

Железные удила имеют гладкие стержни звеньев, крюковое соединение и однокольчатые окончания (рис. 4, 2). По мнению С.В. Неверова, осуществивше- го детальный анализ значительного объема материалов, крюковые удила бытовали на территории Южной Сибири на протяжении всего I тыс. н.э. и подобные находки из раннесредневековых комплексов региона демонстрируют продолжение развития местных форм изделий хунно-сяньбийского времени [1992, с. 150– 151]. В целом такие удила получили широкое распространение и не являются датирующими.

К украшениям костюма относятся две бронзовые подвески (рис. 4, 4 , 5 ). Подобные предметы, характеризующиеся некоторой вариабельностью оформления, обнаружены как в комплексах одинцовской культуры лесостепного Алтая [Абдулганеев, 2001, рис. 1, 11 , 12 ; Савинов, Новиков, Росляков, 2008, табл. XI, 6], так и в памятниках на сопредельных территориях – в Горном Алтае, Томском и Новосибирском Приобье, Кемеровской обл. и др. [Гаврилова, 1965, табл. XX, 18–26; Чиндина, 1977, рис. 11, 6 ; Беликова, Плетнева, 1983, рис. 79, 12 ; Троицкая, Новиков, 1998, рис. 16, 48 , 52–53 ; Илюшин, 1999, рис. 16, 15 , 18 ; 25, 13 , 14 ; 27, 20 ]. Эти находки выявлены в объектах, датируемых в пределах конца VI – первой половины VIII в. н.э. Оригинальной является бронзовая сердцевидная плоская подвеска (рис. 4, 3 ), аналоги которой нам не известны.

Наиболее ярким элементом предметного комплекса из мог. 46 некрополя Горный-10 являются монеты. Судя по имеющимся материалам, данные изделия служили украшениями костюма у населения лесостепного Алтая и сопредельных территорий. Две китайские монеты (рис. 5) относятся к типу у-чжу 五銖 . Подобные находки известны в целом ряде раннесредневековых комплексов Северной Азии [Масумото, 2001; Кузнецов, 2007; и др.]. Изделия из рассматриваемого погребения по отличительным типологическим характеристикам датируются периодом империи Суй (581– 618) [Peng Xinwei, 1994, p. 194–196, 201, fig. 6]. Анализу представительной коллекции китайских монет из некрополя Горный-10 будет посвящена отдельная публикация. В настоящей статье подробно остановимся на серебряной монете, уникальной не только для памятников юга Западной Сибири, но и для комплексов Северной и Центральной Азии в целом.

Комплексная характеристика монеты

Монета из мог. 46 (рис. 6) имеет диаметр 22,5–24,0 мм, массу 3,18 г. Штемпели аверса и реверса смещены относительно друг друга на 90°. На противоположных краях находки проделаны два отверстия, очевидно предназначенные для подвешивания изделия.

Монета может быть идентифицирована как тип (или эмиссия) 287 по классификации Р. Гёбля [Göbl, 1967, Bd. I, S. 197, 198–199; Bd. II, S. 90–91, 149;

Рис. 4. Предметы конского снаряжения и украшения костюма из мог. 46 ( 1 , 2 – железо; 3–5 – бронза).

3 cм

Рис. 5. Китайские бронзовые монеты из мог. 46.

Рис. 6. Серебряная монета из мог. 46.

Bd. III, Taf. 78, 79]. Это одна из наиболее распространенных групп монет т.н. иранских гуннов, начало производства которой связано с политическим объединением эфталитов. Подобные изделия представляют собой имитации драхм сасанидского шаха Пēрōза I (457–484) с «третьей короной» или «короной третьего типа» (по Р. Гёблю). На поле аверса имеются четыре точки (или «гранулы»); справа от крылатой короны нанесена бактрийская надпись ηβ [ēb] (на некоторых экземплярах читается ηβο [ēbo] и даже предположительно ηβοδ [ēbod]), что расшифровывают как ηβοδαλο [ēbodalo], т.е. наименование эфталитов; иногда слева от крылатой короны изображена тамга типа S 2 (по Р. Гёблю). На реверсе слева от изображения огненного алтаря просматривается знак, напоминающий пехл. /т/ ( мем ) ^, что трактуется различно: исходная лигатура для /m/ и /p/, изначально обозначавшая MLK’ pylwcy (хотя это вызывает возражения с точки зрения синтаксиса), либо тождество идеограмме MLK' , т.е. арамейск. malka , передающей среднеперсидское sah ‘правитель, царь’ [Curtis, 1999, p. 305; Schindel, 2004, S. 294; Alram, 2008, S. 255–256; Alram, Pfisterer, 2010, p. 28; Heidemann, 2015, p. 332; Rezakhani, 2017, p. 138, notes 29, 30]. Справа от алтаря помещена бактрийская надпись βαχλο [bahlo], т.е. Балх – место чеканки.

Выпуск оригинальных драхм, ставших прототипом для рассматриваемых имитаций, относится к периоду правления Пēрōза I после поражения, нанесенного ему эфталитами, и возвращения из плена, согласно пересмотру даты, в 474 г. [Schindel, 2004, S. 390–392, 395–399; Alram, 2008, S. 255; Alram, Pfisterer, 2010, p. 22–23]. По-видимому, именно такие драхмы в значительной степени служили предметом дани эфталитам [Alram, Pfisterer, 2010, p. 27, 31; Heidemann, 2015, p. 331–332; Rezakhani, 2017, p. 137– 138]. Пēрōз I погиб в очередном походе в 484 г. Хождение его оригинальных драхм за пределами империи сасанидов продолжалось и в последующем. Начало создания имитаций типа 287 относится к указанному времени, хотя ведутся дискуссии, началось ли их производство уже после 474 г. или же лишь после смерти шаха [Heidemann, 2015, p. 333–334]. Верхняя дата периода создания таких изделий может быть ограничена концом самостоятельного существования эф-талитской державы (60-е гг. VI в.), однако их циркулирование в Средней Азии и сопредельных районах продолжалось довольно длительное время. Монеты данной группы найдены в Афганистане (Кабул и Газни), южных районах Узбекистана и Таджикистана, а также в китайской пров. Шаньси [Вайнберг, 1972, с. 138–139; Alram, 2008, S. 253–258, 265–266, pl. 2–30; Alram, Pfisterer, 2010, p. 27–32; Baratowa, Schindel, 2012, S. 43–45; Heidemann, 2015, p. 331, 332, 337]. Насколько нам известно, в закрытых комплексах, иссле- дованных в Центральной и Северной Азии, такие изделия ранее не были обнаружены.

Внутри группы монет типа 287 выделяют несколько вариантов (подтипов) [Alram, 2008, S. 255; Alram, Pfisterer, 2010, p. 27–33; Baratowa, Schindel, 2012, S. 43–44; Heidemann, 2015, p. 331, 340]. К сожалению, имитация из некрополя Горный-10 деформирована, поэтому сохранность изображений, которые должны содержать идентифицирующие типологические признаки, недостаточная (в особенности на аверсе). В соответствующих местах видны следы надписей, однако их палеографические особенности неясны. Можно предполагать наличие на аверсе трех точек между крылатой короной и ободом монеты, но в то же время допускать, что это часть изображения. Таким образом, точно определить, к какому варианту должен быть отнесен рассматриваемый экземпляр, нельзя. Следы надчеканов на монете не просматриваются.

В каталоге Р. Гёбля наравне с монетой в 4,21 г отмечены образцы массой от 2,77–2,78 до 3,39 г, т.е. в среднем 2,96 г [Göbl, 1967, Bd. II, S. 42]. Сегодня известны многочисленные изделия, близкие по этому параметру к оригиналам, – от 3,84 до 4,24 г. М. Алрам полагает, что ранняя серия отличается от последующей более детальным исполнением изображений и надписей, а также несколько бóльшей средней массой [Alram, 2008, S. 256; Heidemann, 2015, p. 334]*. Однако выделяемые палеографические особенности нанесения легенд и иконографические характеристики не дают надежной корреляции с данными о массе монет того или иного варианта. Серебряные образцы, приводимые в каталоге Л.С. Баратовой и Н. Шинде-ля, имеют массу от 2,76 до 3,10 г [Baratowa, Schindel, 2012, n. 446–448]**. Все они относятся к варианту 2 (по М. Алраму). Цельные билонные монеты типа 287 характеризуются уже меньшей массой – от 2,05 до 2,50 г, за исключением одного экземпляра (2,90 г) [Ibid., S. 450, 532–541]***. Из-за недостаточной сохранности облика их типологическая характеристика затруднена.

С учетом важности изучения состава сплава для полноценной характеристики монеты был выполнен рентгенофлюоресцентный анализ находки из некрополя Горный-10 с помощью спектрометра INNOV-Х SYSTEMS ALPHA series™ (модель Альфа-2000, производство США) в комплекте с карманным перенос- ным компьютером и испытательным стендом. Получены следующие результаты (%):

Аверс Реверс

Ag 97,20 97,01 Cu 1,90 2,18 Pb 0,74 0,69 Fe 0,16 0,12

Данные свидетельствуют о том, что монета серебряная с довольно незначительными примесями других элементов (медь, свинец, железо). Показатель доли серебра сближает рассматриваемый экземпляр с сасанидскими оригиналами, отличающимися, однако, обязательным присутствием золота.

К сожалению, данные о составе сплавов других имитаций типа 287 весьма фрагментарны. Анализ металла двух таких монет из Пенджикента и двух из Афрасиаба показал, что они изготовлены из серебра (ок. 80 %) с добавлением меди [Смирнова, 1963, с. 37, 51, 168–170, табл. 1]*. В другой работе О.И. Смирновой отмечено: «Анализ состава металла, из которого изготовлены согдийские монеты ранних выпусков образца варахрановских** и эфталит-ские – образца перозовских, установил, что как те, так и другие чеканились из сплава серебра с медью при содержании серебра в сплаве порядка 80 %, что сближает по времени монеты обеих групп» [1970, с. 158]. В составе сплавов монет типа 287 присутствовали свинец и железо (иногда в очень незначительном количестве), висмут и золото (очевидно, как рассеянные элементы), а также цинк и олово, добавление которых может быть обусловлено стремлением к улучшению свойств металла [Смирнова, 1963, с. 168]. Данные, полученные в ходе изучения экземпляра из некрополя Горный-10, серьезным образом разнятся с результатами анализа образцов, исследованных О.И. Смирновой: при сопоставимой массе они отличаются не только процентным содержанием серебра, но и самим составом сплавов.

Согласно имеющимся данным, содержание серебра в сасанидской драхме было на уровне 85–90 %, при Хӯсраве II – ок. 95 %, меньше при его преемниках [Bacharach, Gordus, 1972, p. 282–283]. Как сообщает Э.В. Ртвеладзе, две оригинальные сасанидские монеты Пēрōза I диаметром от 1,8 до 2,0 см (обрезанные?), массой 2,8–2,9 г, найденные на территории Чаганиа-на (городище Будрач), «отчеканены из сплава серебра и меди с добавкой свинца и золота, при значительном содержании серебра» [1987a, с. 121]. Согласно све- дениям А.Н. Алешина, одна из подобных драхм при массе 3,82 г содержала 94,37 % серебра, 0,50 % золота, 5,13 % меди [2016, с. 12–13, 14]. Исследования иранских ученых показали, что, судя по отсутствию серы в составе сплавов, монеты чеканились из серебра, добытого не из сульфидных, а из церусситовых руд. В некоторых драхмах золото присутствовало как рассеянный элемент. Монеты Пēрōза I (проанализированы драхмы с короной «первого» и «второго» типов) изготавливались из металлов, добытых в двух разных шахтах, одна из которых давала также материал для драхм Кавāда I времен первого правления (488–496), другая – для монет Хӯсрава I Анȳширвāна (531–579). Наличие железа в сасанидских монетах нерегулярно, поэтому, вероятно, его следует рассматривать как результат поверхностного загрязнения [Sodaei, Masjedi Khak, Khazaie, 2013].

В качестве сравнительного материала целесообразно привлечь данные, полученные при анализе среднеазиатских имитаций драхм Пēрōза I, относящихся к другим типам монет (или эмиссиям, следуя Р. Гёблю). Их можно почерпнуть из немногочисленных публикаций [Ртвеладзе, 1987a, с. 122, 124–127; 1987б, с. 305, 308; Baratowa, Schindel, 2012, S. 50; Алешин, 2016]. Для монет типа 289 (представляющего собой дальнейшую деградацию типа 287) из Гуф-тана (и, вероятно, Термеза), Кобадиана характерен одинаковый состав сплавов (в разных пропорциях серебро и медь, а кроме того цинк и свинец), который также наблюдается в монетах типа 295 Чагани-ана, являющихся имитациями драхм Хӯсрава I. Для всех них отмечается общая тенденция к уменьшению доли серебра (это демонстрируется практикой обрезания оригинальных драхм Хӯсрава I и, вероятно, изготовлением из них имитаций – также меньшей массы [Ртвеладзе, 1987а, с. 122, 127; 1987б, с. 305]). В то же время для монет типа 295 из Чаганиана характерна вариабельность состава сплавов, которая заключается в наличии/отсутствии золота, отрицательно коррелирующем с наличием/отсутствием свинца. При этом состав металла в обоих случаях может быть обусловлен материалом, использовавшимся для переплавки, т.е. составом сплавов оригинальных сасанид-ских драхм.

Определяющей отличительной характеристикой монеты из некрополя Горный-10 также является отсутствие в ней золота. В данном случае возможны два объяснения. Если для изготовления имитации использован материал сасанидской драхмы, то последняя уже не должна была содержать золота. Другой вариант предполагает какой-то иной источник сырья для производства монеты.

Традиционно считается, что наличие незначительной примеси золота в сасанидских драхмах, как и в других серебряных изделиях, обязательно

[Bacharach, Gordus, 1972, p. 282; Gordus, 1995, p. 615]. Золото рассматривается в данном случае как случайный рассеянный элемент, содержание которого зависит от источника сырья [Meyers, Van Zelst, Sayre, 1973; Sodaei, Masjedi Khak, Khazaie, 2013, p. 214]*. Последним, как предполагается, являлись церуссито-вые руды. Впоследствии они также использовались Умайадами, о чем свидетельствуют результаты анализа серебряных дирхамов, выпущенных в Иране [Jozi, Khak, Nosrati, 2019, p. 70–74]. Вместе с тем имеются данные о сасанидских драхмах без примеси золота. В качестве примера можно указать монеты Хормоз-да IV (578–590), отличающиеся очень высокой пробой серебра и содержащие в незначительном количестве медь, свинец, иногда железо и цинк [Akbarzadegh, Schindel, 2017, p. 16, tab. VII, n. 286, 295, 298]. В условиях недостаточного объема материалов приходится ограничиться лишь постановкой вопроса об использовании при производстве исследуемой монеты типа 287 сырья из серебро-полиметаллических месторождений, характеризующихся отсутствием золота.

Косвенным хронологическим признаком монеты из некрополя Горный-10 можно считать ее массу. Данная характеристика находки, заметно отличающая ее от известных более тяжелых аналогов, указывает на то, что анализируемый экземпляр относится к партиям не самого раннего периода производства таких имитаций.

Заключение

Несмотря на то что рассматриваемое детское погребение некрополя Горный-10 разрушено, сохранившиеся материалы весьма информативны. Прежде всего следует обратить внимание на социальный аспект. Предполагаемый статус умершего, очевидно обусловленный довольно высоким положением его семьи, получил отражение в наличии предметов конского снаряжения и украшений костюма, в т.ч. редких монет. Не исключено, что последние представляли собой своего рода амулеты. Схожий состав инвентаря фиксируется в нескольких «богатых» раннесредневековых детских погребениях, исследованных на сопредельных территориях [Троицкая, 1989, с. 65–67; Троицкая, Бородовский, 1990; Бородовский, 2018].

Анализ предметов сопроводительного инвентаря позволяет датировать рассматриваемое захоронение в пределах конца VI – начала VIII в. н.э. с возможностью ограничения VII столетием. Менее однозначна культурная принадлежность как этого погребе- ния, так и всего некрополя Горный-10. В литературе, несмотря на фрагментарность введенных в научный оборот материалов памятника, представлены различные точки зрения. В.В. Горбунов считает, что могильник Горный-10 следует рассматривать в кругу памятников одинцовской культуры [2003, с. 40]. По мнению А.А. Казакова, данный комплекс относится либо к заключительному этапу последней, либо к начальному периоду становления басандайской культуры [Казаков, Казакова, 2016, с. 241]. Особая точка зрения озвучена Г.В. Кубаревым, который рассматривает этот некрополь в числе памятников кудыргинского типа [Зубова, Кубарев, 2015, с. 86].

На наш взгляд, объем имеющихся сведений о памятниках начала раннего Средневековья на территории лесостепного Алтая пока еще недостаточен для однозначных заключений. Предварительно представляется возможным рассматривать синхронные комплексы конца VI – начала VIII в. н.э. [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 30–32; Горбунов, Тишкин, Фролов, 2017; Фрибус и др. 2018, с. 44–47, рис. 1] как свидетельства существования особой группы населения со сложными историческими судьбами, отражающими бурные процессы конца эпохи Великого переселения народов и периода тюркских каганатов. Судя по наличию монет различного происхождения, это население имело прямые или опосредованные контакты в различных направлениях. Серебряная монета, обнаруженная в мог. 46 некрополя Горный-10, представляет собой имитацию драхм сасанидского шаха Пēрōза I. Данная находка относится к одному из наиболее распространенных типов монет, выпускавшихся во владениях эфталитов. Изделие характеризует большое содержание серебра (97 %) и отсутствие золота в составе сплава, что отличает этот экземпляр от других изученных имитаций сасанидских монет «иранских гуннов». Высокая проба серебра в данном случае не позволяет связывать пониженную массу монеты с какими-то кризисными явлениями в экономике общества, где она функционировала, допуская возможность существования среди монет типа 287 наравне с «тяжелыми» образцами еще одной группы, отличавшейся по массе от сасанидских оригиналов, уже к моменту столкновения эфталитов с тюрками. Этот вывод подтверждается отсутствием на монете каких-либо надчеканов.

Учитывая уникальность находки, не имеющей аналогов в археологических комплексах Северной и Центральной Азии, пока сложно предположить, как она попала на территорию лесостепного Алтая. Не исключено, что это было связано с тюркским завоеванием эфталитских владений в 558–568 гг. (подробно о хронологии см.: [Felföldi, 2002; Фельфёльди, 2005]) и последующими контактами населения, оставившего некрополь Горный-10 и другие синхронные комплексы, с тюрками. Дальнейшее расширение информации о памятниках эпохи тюркских каганатов на юге Западной Сибири позволит более обоснованно реконструировать сложные процессы на периферии кочевых империй в этот период.

Анализ монеты и культурно-хронологическая интерпретация комплекса о существлены при финансовой поддержке РНФ (проект № 20-78-10037). Обработка материалов раскопок некрополя Горный-10 проведена в рамках госзадания № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях». Выражаем благодарность д-ру ист. наук А.А. Тишкину за проведенный рентгенофлюоресцентный анализ монеты.

Список литературы Эфталитская монета из раннесредневекового комплекса Горный-10 (Северный Алтай)

- Абдулганеев М.Т. Могильник Горный-10 – памятник древнетюркской эпохи в северных предгорьях Алтая // Пространство культуры в археолого-этнографическом измерении: Западная Сибирь и сопредельные территории. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2001. – С. 128–131.

- Алешин А.Н. Химический состав монет-подражаний из Северного Тохаристана (Кобадиан и Чаганиан) сасанидским драхмам Пероза I и Хосро I // РАСМІР: Східна нумізматика. – Київ: Альфа Реклама, 2016. – С. 10–16.

- Беликова О.Б., Плетнева Л.М. Памятники Томского Приобья в V–VIII вв. н.э. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1983. – 244 с.

- Бородовский А.П. Элитарные детские погребения эпохи раннего Средневековья на верхней Оби и транс-культурный предметный комплекс // Мультидисциплинарные аспекты изучения древней и средневековой истории: К 70-летию акад. В.И. Молодина. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2018. – С. 230–243.

- Вайнберг Б.И. Некоторые вопросы истории Тохаристана в IV–V вв. (в связи с запустением Каратепе) // Буддийский культовый центр Кара-тепе в Старом Термезе: Основные итоги работ 1965–1971 гг. – М.: Вост. лит., 1972. – С. 129–154.

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. – М.; Л.: Наука, 1965. – 146 с.

- Горбунов В.В. Процессы тюркизации на юге Западной Сибири в раннем средневековье // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – Кн. I. – С. 37–42.

- Горбунов В.В., Тишкин А.А., Фролов Я.В. Редкое погребение одинцовской культуры на памятнике Страшный Яр-1 в Барнаульском Приобье // Культуры и народы Северной Евразии: взгляд сквозь время. – Томск: Д`Принт, 2017. – С. 106–110.

- Давидович Е.А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана. – М.: Наука, 1979. – 462 с.

- Евтюхова Л.А., Киселев С.В. Отчет о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г. // Тр. ГИМ. – 1941. – Вып. 16. – С. 75–117.

- Зубова А.В., Кубарев Г.В. Краниологическая характеристика раннесредневекового населения Горного Алтая по материалам могильника Кудыргэ // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2015. – № 4. – С. 80–87.

- Илюшин А.М. Могильник Саратовка: публикация материалов и опыт этноархеологического исследования. – Кемерово: Изд-во Куз. гос. техн. ун-та, 1999. – 160 с.

- Казаков А.А., Казакова О.М. О центрах культурогенеза на юге Западной Сибири в первом тысячелетии нашей эры // Изв. Алт. гос. ун-та. Сер.: История, археология. – 2016. – № 4. – С. 238–242.

- Кузнецов Н.А. Монеты из памятников верхнеобской культуры // Тюркологический сборник 2006. – М.: Вост. лит., 2007. – С. 212–222.

- Масумото Т. Китайские монеты из средневековых погребений Западной Сибири // Пространство культуры в археолого-этнографическом измерении: Западная Сибирь и сопредельные территории. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2001. – С. 49–52.

- Неверов С.В. Удила второй половины I тыс. н.э. Верхнего Приобья (классификация и типология) // Вопросы археологии Алтая и Западной Сибири эпохи металла. – Барнаул: Барнаул. гос. пед. ин-т, 1992. – С. 141–155.

- Ртвеладзе Э.В. Денежное обращение в Северо-Западном Тохаристане в раннем средневековье // Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда: античность, раннее средневековье. – Ташкент: Фан, 1987а. – С. 120–130.

- Ртвеладзе Э.В. Новые нумизматические данные к истории взаимоотношений Северного Тохаристана и государств Востока в V–VIII вв. н.э. // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. – 1987б. – T. XLI, fasc. 2. – P. 301–319.

- Савинов Д.Г., Новиков А.В., Росляков С.Г. Верхнее Приобье на рубеже эпох (басандайская культура). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 424 c.

- Серегин Н.Н. «Одиночные» погребения раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона и Центральной Азии: этнокультурная и социальная интерпретация // Теория и практика археологических исследований. – 2013. – № 2. – С. 100–108.

- Серегин Н.Н., Абдулганеев М.Т., Степанова Н.Ф. Погребение с двумя лошадьми эпохи Тюркских каганатов из некрополя Горный-10 (Северный Алтай) // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 2. – С. 15–34.

- Серегин Н.Н., Степанова Н.Ф. Роговое стремя из некрополя эпохи Тюркских каганатов Горный-10 (Северный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. XXVI. – С. 603–610.

- Смирнова О.И. Каталог монет с городища Пенджикент (материалы 1949–1956 гг.). – М.: Вост. лит., 1963. – 173 с.

- Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – М.: Наука, 1970. – 287 с.

- Соловьев В.С. Материалы из раскопок могильника Шахидон в Таджикистане // Filo Ariadne. – 2018. – № 2. – С. 11–24.

- Степанова Н.Ф., Абдулганеев М.Т. Раскопки на Северном Алтае // АО 2002 года. – М.: Наука, 2003. – С. 407–408.

- Троицкая Т.Н. Детские погребения VI–V вв. до н.э. – VII–VIII вв. н.э. в Новосибирском Приобье // Экономика и общественный строй древних и средневековых племен Западной Сибири. – Новосибирск: Новосиб. гос. пед. ин-т, 1989. – С. 59–68.

- Троицкая Т.Н., Бородовский А.П. Погребения младенцев в курганах VII в. н.э. в Новосибирском Приобье // Мировоззрение финно-угорских народов. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 149–162.

- Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – 152 с.

- Фельфёльди С. Хронология падения империи эфталитов // Бюл. об-ва востоковедов. – М.: ИВ РАН, 2005. – Вып. 12. – С. 98–132.

- Фрибус А.В., Грушин С.П., Сайберт В.О., Трусова Е.В. Проблемы хронологии древних и средневековых комплексов могильника Чумыш-Перекат в Западном Присалаирье // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2018. – Вып. 2. – С. 42–47.

- Чиндина Л.А. Могильник Рёлка на Средней Оби. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1977. – 192 с.

- Akbarzadegh D., Schindel N. Sylloge Nummorum Sasanidarum Iran: A late Sasanian Hoard from Orumiyeh. – Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. – 304 p.

- Alram M. Ein Schatzfund hephthalitischer Drachmen aus Baktrien // Numismatische Zeitschrift. – 2008. – Bd. 116/117. – S. 253–268.

- Alram M., Pfi sterer M. Alkhan and Hephthalite Coinage // Coins, Art and Chronology. – Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. – Vol. 2: The First Millennium C.E. in the Indo-Iranian Borderlands. – P. 13–38.

- Bacharach J.L., Gordus A.A. The Purity of Sasanian Silver Coins: An Introduction // J. Am. Orient. Soc. – 1972. – Vol. 92, iss. 2. – P. 280–283.

- Baratowa L., Schindel N. Sylloge Nummorum Sasanidarum Usbekistan: Sasanidische Münzen und ihre Imitationen aus Bukhara, Termes und Chaganian. – Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012. – 199 S.

- Curtis S.V. Some observations on coins of Peroz and Kavad I // Coins, Art and Chronology: Essays on the pre-Islamic History of the IndoIranian Borderlands. – Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1999. – P. 303–313.

- Felföldi Sz. A Heftalita Birodalom bukásának kronológiája // Acta Universitatis Szegediensis: Acta Historica. – 2002. – K. CXII. – O. 63–87.

- Göbl R. Dokumente zur Geschichte der iranischen Hunnen in Baktrien und Indien. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1967. – Bd. I: Katalog. – XXII, 276 S.; Bd. II: Kommentare. – 302, [1] S.; Bd. III: 98 Fototafeln. – XV S., 98 Taf.; Bd. IV: 48 Zeichentafeln. – XI S., 48 Taf.

- Gordus A.A. Neutron activation analysis of coins and coinstreaks // Methods of Chemical and Metallurgical Investigation of Ancient Coinage / eds. E.T. Hall, D.M. Metcalf. – Ann Arbor: Michigan University, 1972. – P. 127–148. – (Royal Numismatic Society spec. publ. 8).

- Gordus A.A. Neutron activation analysis of microgram samples of Sasanian coins and metallic art, material issues in art and archaeology IV // Materials Research Society Symposium Proceedings. – 1995. – Vol. 352. – P. 613–620.

- Heidemann S. The Hephthalite drachms minted in Balkh: a hoard, a sequence, and a new reading // Numismatic Chronicle. – 2015. – Vol. 175. – P. 330–349.

- Jozi Z., Khak P.M., Nosrati A. Elemental analysis of silver coins during the Umayyads through the PIXE method // Interdisciplinaria Archaeologica: Natural Sciences in Archaeology. – 2019. – Vol. X, iss. 1. – P. 65–75.

- Meyers P., Van Zelst L., Sayre E.V. Determination of major components and trace elements in ancient silver by thermal neutron activation analysis // J. Radioanal. Chem. – 1973. – Vol. 16, iss. 1. – P. 67–78.

- Peng Xinwei. A Monetary History of China (Zhongguo Huobi Shi 中國貨幣史). – Bellingham; Washington: Western Washington University, 1994. – Vol. 1/2. – 929 p.

- Rezakhani Kh. ReOrienting the Sasanians. East Iran in Late Antiquity. – Edinburg: Edinburgh University Press, 2017. – Vol. XIV. – 242 p.

- Schindel N. Sylloge Nummorum Sasanidarum. – Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004. – Bd. I. – 512 S.

- Sodaei B., Masjedi Khak P., Khazaie M. A study of Sasanian silver coins employing the XRF technique // Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology. – 2013. – Vol. IV, iss. 2. – P. 211–215.