Экологические функции малых антропогенных водоемов в пост-техногенных ландшафтах

Автор: Рахмонов Оймахмад, Щипек Тадеуш, Пирожник Иван Иванович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: География

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

На примере малых водохранилищ в бассейне правого притока р. Одер рассмотрены экологические функции антропогенных водоемов в пост-техногенных ландшафтах Силезской возвышенности (южная Польша). Раскрыты основные этапы гидротехнических работ в долине реки на месте выработанного карьера, тенденции современного зарастания его водной поверхности и изменения хозяйственных функций. С использованием исторических и современных картографических материалов прослежены изменения площади водоема и его формы, составлена схема распределения растительности и определены доминирующие виды растений. Выявлено, что особенности распределения и развития растительных сообществ в исследуемых водоемах в значительной степени зависят от характера их использования и степени благоустройства береговой зоны

Антропогенное воздействие, водохранилище, пруд, растительные сообщества, экологические функции

Короткий адрес: https://sciup.org/148317886

IDR: 148317886 | УДК: 911:556(438) | DOI: 10.18101/2587-7148-2019-2-71-81

Текст научной статьи Экологические функции малых антропогенных водоемов в пост-техногенных ландшафтах

В бассейнах малых рек, в процессе хозяйственного освоения различных регионов Европы, широко осуществлялось строительство прудов, играющих большую роль в сельскохозяйственном водоснабжении, «малой» ирригации, рыбном хозяйстве, а в ряде районов – в промышленном и городском водоснабжении (Вендров, Коронкевич, Субботин, 1981; Соловьева, 2008).

Расположенная на юге Польши Силезская возвышенность, в процессе длительного хозяйственного освоения, характеризуется наличием нескольких тысяч водохранилищ и прудов различных размеров. Они в основном имеют антропогенное происхождение, что послужило основанием в последние годы районы их концентрации называть «антропогенными озерными районами» (Czaja, 2003; Machowski, Rzętała, 2006; Rzętala, 2008). Подавляющее большинство этих водохранилищ имеет косвенную связь с добычей каменного угля поскольку они образовались в результате проседания или обрушения земной поверхности над пустотами после извлечения полезных ископаемых (в настоящее время добыча угля в этой области резко ограничена, а в некоторых местах полностью прекращена). Особенностью этих водохранилищ является постоянное изменение их количества и размеров (Jankowski, 1986; Pełka, Rahmonov, Szczypek, 2008; Machowski, 2010 и др.). Аналогичная ситуация наблюдается в Остраво-Карвинском угольном бассейне на севере Чешской Республики. В данном регионе имеются также водоемы, образовавшиеся в карьерах после открытой поверхностной добычи песка, гравия или известняка (например, в Катовице и Сосновце). Создано также несколько водохранилищ с плотинами на реках (верхняя Висла, Бриница, Чарна Пшемша) и много небольших прудов, построенных человеком для различных целей.

Целью данной работы является анализ изменения поверхности небольшого старого водоема образованного в долине реки на месте выработанного карьера, тенденции современного зарастания его водной поверхности и изменения экологических функций.

Материалом для анализа послужили архивные немецкие и польские топографические карты в масштабе 1:25 000 и 1:30 000, а также современные спутниковые изображения (Google Maps, 2019) и результаты собственных полевых обследований. На основании вышеупомянутых картографических материалов была рассчитана площадь водоема, прослежены изменения его формы, составлена схема распределения растительности, а на основе полевых исследований определены доминирующие виды растений. Особенности климатических условий этой области рассмотрены с использованием доступных метеорологических материалов.

Генезис и изменения водохранилища

Объект исследования — пруд Зелёна — расположен в северной части Силезской возвышенности в долине реки Малая Панев, недалеко от города Калеты (рис. 1).

Рис. 1. Географическое положение исследуемой территории.

Долина реки Малая Панев представляет собой ось понижения, образовавшегося в мягких глинистых отложениях аргиллитов и алевролитах верхнего триаса, позднее она была заполнена более молодыми четвертичными отложениями. Последние представлены речными образованиями вюрмского (вислинского) оледенения и флювиальными отложениями голоценового периода (Wyczółkowski, 1960, 1969; Gilewska, 1972; Areń et al., 1973–1978). В этих отложениях, в долине реки Малая Панев, было выявлено много небольших месторождений железной руды, в том числе дерновые руды, которые с древних времен использовались для производства железа. Наиболее доступными и простыми в использовании были дерновые руды, которые использовались наиболее широко в старых выработках. Многочисленные следы от добычи железной руды встречаются в различных речных долинах региона, в том числе в долине Малая Панев (Rozdzieński, 1948; Szczech, 2003; Goszyk, 2004; Malik и др., 2014, Skop, 2017, Dulias, 2018).

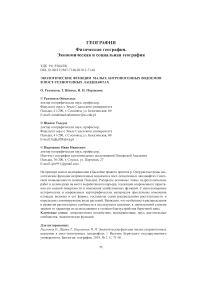

Генезис пруда Зелёна (современное название, в прошлом использовались и другие) связан со средневековой эксплуатацией дерновых руд на дне русла Малой Паневы. В середине 13-го или 14-го века сильное течение реки вскрыло мощный пласт дерновых руд в районе деревни Зелёна (теперь это восточная часть города Калеты). Местные кузнецы в то время, активно добывали эту руду и перерабатывали её в железные изделия. Активная эксплуатация сырья в течение короткого времени привела к возникновению депрессии в долине реки, а затем к формированию водохранилища (Szczech, 2003; Goszyk, 2004). Постепенно оно эволюционировало, изменяя свою форму и размеры поверхности. На топографической карте 1827 года (Topographische Karte ..., 1827) в масштабе 1: 30 000 оно занимало площадь 9,7 га (рис. 2).

Около 35 лет спустя: в 1883 году (Topographische Karte ..., 1883) это водохранилище значительно увеличилось и составляло 20,9 га, но к 1934 году (Mapa topograficzna..., 1934) – сократилось и занимало только 10,5 га. Такие нерегулярные поверхностные изменения, вероятно, связаны с разным количеством воды, переносимой р. Малая Панев вследствие климатических колебаний, а также с изменениями объема воды, искусственно отводимой из резервуара. Стоит отметить, что на каждой из анализируемых топографических карт показана плотина (дамба) в нижней части водохранилища, что создавало возможность его существования (современная длина плотины — 470 м).

О 1 2 км

Рис. 2. Пруд Зелёна на карте 1827 г. (Topographische Karte..., 1827) и на карте Google Maps 2019 (А – пруд Нижний, Б – пруд Зелёна)

Радикальные изменения в размерах и форме водохранилища Зелёна произошли в начале 1960-х годов, когда проводились консервационные работы из-за общего зарастания пруда кустарниками и водной растительностью. Растительность при этих работах удаляли, очищали чашу водоема от скопившегося осадка и углубляли дно. После проведения этих работ площадь зеркала водоема с чистой водной поверхностью составила 9 га.

Рис. 3. Северо-западное побережье Нижнего пруда (фот. О. Рахмонов, 2018)

В начале 1970-х годов произошло более широкое антропогенное вмешательство: в верхней (восточной) части существующего водохранилища/пруда (поверхность которого была несколько уменьшена) была построена еще одна плотина длиной 490 м, и таким образом был создан второй, гораздо больший по площади аккумулятивный удерживающий водный резервуар. Увеличение его водной поверхности привело к частичному затоплению прибрежных лесов и лугов (Szczech, 2003; Goszyk, 2004; gornyslask.net.pl).

В связи с упомянутым антропогенным вмешательством на исследуемой территории в настоящее время функционируют два водохранилища: западное, называемое Нижний пруд (рис. 2, 3), и восточное — Зеленый пруд (пруд Зелёна) (рис. 2, 4).

Рис. 4. Общий вид водохранилища/пруда Зелёна (фот. Т. Щипек, 2018)

Река Малая Панев протекает через оба пруда и несет в основном воды I и II класса чистоты. Для предотвращения больших наводнений в регионе дополнительно был построен водосбросный канал (от пруда Зелёна вдоль южных берегов Нижнего пруда до русла реки Малая Панев). Реконструкция долины реки Малая Панев в окрестностях водохранилища Зелёны привела к тому, что современные (рассчитанные на основе, как уже упоминалось, Google Maps, 2019) площади анализируемых водохранилищ выросли. Площадь Нижнего пруда составила — 10,7 га, пруда Зелёна — 24,2 га, а общая площадь обоих резервуаров достигает теперь 34,9 га (рис. 2). Следует отметить, что в литературе встречаются показатели, указывающие другие данные о размерах этих водных резервуаров (например, 57 га общей площади), их глубине и объеме водной массы. Наши измерения позволяют констатировать, что средняя глубина Нижнего котлована составляет около 1,7 м, Зеленого пруда — 1,5–2 м, объем обоих резервуаров – около 1 млн. м3.

Растительность

В течение почти 60 лет после полной очистки и формирования Нижнего пруда и примерно через 50 лет после создания подпорного водохранилища/пруда Зелёна вновь наблюдается процесс их довольно интенсивного зарастания. Это связано как с преобладающими здесь климатическими условиями, так и с высокой продуктивностью речных вод из-за постоянного и сезонного антропогенного воздействия человека и его хозяйственной деятельности в водосборном бассейне.

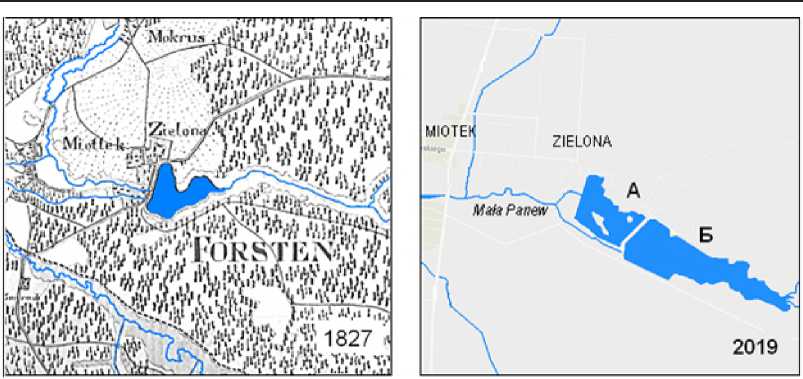

Климат (по данным метеорологической станции соседнего г. Люблинец, см. рис. 1) в обсуждаемой области носит умеренный характер. Это отражают средние долгосрочные значения температуры для отдельных месяцев и среднегодовое значение температуры Ta, а также средние долгосрочные суммы осадков в отдельные месяцы и среднегодовое количество осадков Pa, которые показаны на рис. 5.

Рис. 5. Климатограмма г. Люблинец (по: : 1 — ход средней многолетней температуры по месяцам, 2 — средние многолетние суммы осадков по месяцам

Рис. 6. Схема размещения растительности в пределах прудов Нижний и Зелёна (на основании: Google Maps, 2019): 1 – береговая древесная и кустарниковая растительность, 2 – прибрежные сообщества камыша, 3 – заросли тростника на литорали, 4 – относительно густая плавающая растительность, 5 – редкая плавающая растительность, 6 – открытое зеркало воды

Непосредственное окружение Нижнего пруда, кроме его северо-западных берегов, где расположены районы жилищного строительства и обрабатываемые земли поселка Зелёна, а также все окрестности пруда Зелёна, занимает лесная растительность, в основном сосновым лесом. Только у плотины Нижнего пруда, из-за влажной и заболоченной почвы, сформировались ясенево-ольховые леса.

Формы распределения и развития растительности в исследуемых водоемах в значительной степени зависят от характера их использования и степени благоустройства берегов. В прибрежной полосе укрепленной дамбы растительные сообщества не имеют возможности колонизации и создания обширных природных сообществ, характерных для естественных озер. Несмотря на это, в отдельных местах формируются участки зарослей/плавней камыша класса Magnocaricion . Они часто представляют ассоциации таких агрегированных видов как осока острая ( Caricetum gracilis ), осока черная ( Caricetum nigra ) и рогоз – широколистый ( Typhaetum latifoliae ) и узколистый ( Typhaetum angustifoliae ), а также аир обыкновенный ( Acoretum calamis ). Между рогозом широколистным и аиром обыкновенным массово произрастает водная мята ( Mentha aquatica ), а на более мелководных участках встречаются вероника поточная ( Veronica begabungai ) и зюзник европейский ( Lycopus europaeus ).

Сообщества с участием осоки метельчатой ( Carex paniculata ) встречается по всей литоральной зоне водохранилища в форме рассеянных мелких пучков. Этот вид является средой обитания для многих водоплавающих птиц и выступает важным элементом экосистемы, как с ландшафтной точки зрения ландшафта, так и с точки зрения среды обитания птиц.

Отмеченные ранее плывуны, образованные классом магнокарионов ( Magnocaricion ), встречаются в виде узкой полосы по краю бетонной плотины, которая механически ограничивает распространение этих видов.

Преобладают в прибрежной полосе и на мелководных участках сообщества тростника ( Phragmitetum australis ) с доминированием тростника южного ( Phragmites australis ). С ним соседствуют такие виды, как манник большой ( Glyceria maxima ), поручейник широколистный ( Sium latifolium ), частуха обыкновенная ( Alisma plantago-aquatica ), стрелолист обыкновенный ( Sagittaria sagittifolia ) и ежеголовник прямой ( Sparganium erectum ). Данная ассоциация часто выступает в виде широких полос в северной, восточной и юго-восточной частях Нижнего пруда и в восточной части пруда Зелёна (рис. 6).

Сообщества с участием кубышки жёлтой и кувшинки белой Nupharo-Nymphaeetum albae занимают значительные пространства обоих водоемов. Наличие данных ассоциаций свидетельствует о небольшой глубине водоема (на что ранее уже обращалось внимание), поскольку отмеченные виды являются растениями, укоренившимися на дне, а их листья плавают на поверхности. Эти сообщества не формируют сомкнутых групп, а их единичные экземпляры рассеяны по поверхности. В процессе сукцессии растительности они вытесняют сообщества других макрофитов с плавающими листьями, а сами угнетаются фитоценозами во-докраса лягушачьего ( Hydrocharitetum morsus-ranae ), которые часто встречаются в небольших водоемах.

Эти сообщества весьма чувствительны к воздействию человеческой деятельности. Сильный антропогенный прессинг приводит к быстрым изменениям в структуре растительности: вытесняются виды, предпочитающие чистую воду, и массово разрастаются устойчивые к загрязнению вод. Изменения гидрологического режима в результате снижения уровня воды ведет к резкому обмелению и инвазии растительных сообществ типичных для плывунов камыша или зарослей ивы ( Salix fragilis, S. cinerea, S. caprea ), которые встречаются в западной части пруда Зелёна. Следует также отметить, что в прибрежной полосе на северо-восточной части водохранилища Зелёна, имеется сеть небольших мелиоративных каналов, которые также негативно влияют на биологическое разнообразие растительности водной экосистемы (Rahmonov, Snytko, Szczypek, 2016).

В зоне сброса воды в районе дамбы характерны сообщество Fraxino-Alnetum с богатым разнообразием видового состава. В трехъярусном лесном сообществе выделяются такие виды деревьев как ольха чёрная ( Alnus glutionosa ), берёза повислая ( Betula pendula ), вяз шершавый ( Ulmus glabra ), дуб черешчатый ( Quercus кobur ). Среди кустарников широко представлена черёмуха обыкновенная ( Padus avium ), в сочетании таких видов как ива козья ( Salix caprea ), ива пурпурная ( S. purpurea ), бузина чёрная ( Sambucus nigra ), крушина ломкая ( Frangula alnus ) и жостер слабительный ( Rhamnus cathartica ).

На южном берегу водохранилища на небольшой площади представлен массив соснового леса ( Leucobryo-Pinetum ) с участием 60-летней сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris ) с примесью берёзы повислой ( B. pendula ), ели обыкновенной ( Picea abies ) и дуба красного ( Quercus rubra ).

Оба водохранилища в настоящее время выполняют рекреационные функции, поэтому нет недостатка синантропных видов и сообществ с участием крапивы двудомной ( Urtica dioica ), полыни обыкновенной ( Artemisia vulgaris ), чистотела большого ( Chelidonium majus ), лопуха большого ( Arctium lappa ) и лопуха паутинистого ( A. tomentosum ). Они показывают высокое содержание азота в экосистеме. Таким образом, в литоральной зоне видны результаты непосредственной деятельности человека, связанные с поступлением минерально-органического материала в водохранилище, вызывающего процесс эвтрофикации водной экосистемы.

Использование водохранилища

Использование водохранилища Зелёна, в связи с изменяющимися запросами хозяйственной деятельности много раз менялось. С начала своего создания (XIII– XIV века) в течение нескольких сотен лет он исполнял роль «промышленного» источника воды, необходимой для местного производства железа. Позже, долгое время, выступал как природный объект и место для разведения рыбы. После Второй мировой войны использовался как водный резервуар для целлюлозно-бумажного комбината в г. Калеты для непрерывного производства целлюлозы и бумаги. В настоящее время, начиная от рубежа 1950-х и 1960-х годов, после вышеупомянутой реконструкции водохранилища, оно выполняет рекреационную и природную функции (Szczech, 2003; Goszyk, 2004).

Заключение

Современный природный комплекс водохранилища на базе старого резервуара был реконструирован, как уже упоминалось, в 1960/1961–1970/1971 годах, в период, когда на Силезской возвышенности проходила интенсивная индустриализация, а промышленный город Калеты находился на расстоянии около 4–5 км. Эти небольшие водохранилища, помимо своего антропогенного происхождения, стали местами отдыха для населения, несмотря на почти полное отсутствие инфраструктуры. Они сыграли большую социальную роль. В начале 1990-х годов началась социальная и экономическая трансформация Польши. В результате отрасли, особенно тяжелой промышленности, типичные для Силезского региона, частично утратили свое значение. При этом также и г. Калеты утратил свои индустриально-промышленные функции. В результате природный комплекс водохранилища, представляющий экологически чистую среду среди довольно больших лесных массивов, стал выполнять функции рекреационно-оздоровительного объекта для отдыха и водных развлечений местного населения и туристов.

Создание двух резервуаров водохранилища (Нижний пруд и пруд Зелёна) привело к заметному увеличению его эстетической ценности, а также ландшафтной и биологической значимости. Несмотря на свою антропогенную природу, эти водоемы характеризуются большим природным разнообразием, как на уровне видов, так и на уровне экосистем. Это требует более широкого применения концепции устойчивого развития в формах дальнейшего их рекреационного использования и разработки экологически обоснованной схемы функционального зонирования.

Список литературы Экологические функции малых антропогенных водоемов в пост-техногенных ландшафтах

- Вендров С. Л., Коронкевич Н. И., Субботин А. И. Проблемы малых рек // Вопросы географии. Сб. 118. Малые реки. М.: Мысль, 1981. С. 11-18.

- Соловьева В. В. Эколого-экономические проблемы создания и использования искусственных водоемов Среднего Поволжья //Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2008. Т. 10. № 2. С. 590-602.

- Aren В., Rühle E., Sokolowski S., Tyska M. Mapa 1 : 2 000 000 - Utwory starsze od czwartorzçdu // Narodowy Atlas Polski. PAN, Warszawa, 1973-1978.

- Czaja S. Zbiorniki i pojezierza antropogeniczne / Szczypek T., Rzçtala M. (red.): Czlowiek i woda. Sosnowiec: Katowicki Oddzial PTG, 2003. C. 22-30.

- Dulias R. Geografia fizyczna Wyzyny Slqskiej. Katowice: US, 2018. 214 c.

- Gilewska S. Wyzyny Sl^sko-Malopolskie / Klimaszewski M. (red.): Geomorfologia Polski, t. 1. Polska Poludniowa, Góry i Wyzyny. Warszawa: PWN, 1972. C. 232-339.

- Google Maps, 2019.

- Goszyk E. Miotek i Zielona: zarys dziejów wsi. Miotek, 2004. 116 c.

- Jankowski A. T. Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych na obszarze uprzemyslowionym i urbanizowanym (na przykladzie Rybnickiego Okrçgu Wçglowego). Katowice: US, 1986. 277 c.

- Machowski R. Przemiany geosystemów zbiorników wodnych powstalych w nieckach osiadania na Wyzynie Katowickiej. Katowice: US, 2010. 178 c.

- Machowski R., Rzçtala M. Wyzyna Sl^ska i jej obrzezenie jako „pojezierze antropogeniczne" // Wszechswiat, 2006. T. 107, Nr 1-3. C. 45-50.

- Malik I., Opala M., Wistuba M., Franek M., Tyrol Cz., Manczyk G., Bielarczyk P. Rekonstrukcja funkcjonowania historycznego hutnictwa zelaza na podstawie datowania dendrochronologicznego pozostalosci budowli drewnianych i w^gli drzewnych z mielerzy (Rownina Opolska) // Studia i Materialy CEPL w Rogowie, 2014. T. 16. Nr 40/3. C. 194-202.

- Mapa topograficzna arkusz Kalety, Pas 46 - Slup 28 - G, skala 1 : 25 000. Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1934.

- Pelka-Gosciniak J., Rahmonov O., Szczypek T. Water reservoirs in subsidence depressions in landscape of the Silesian Upland (Southern Poland) / Environmental Engineering. The 7th International Conference, May 22-23 2008, Faculty of Environmental Engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2008. C. 274-281.

- Rahmonov O., Snytko V. A., Szczypek T. Influence of melioration in ecological processes of a small river valley (Poland). Geography and Natural Resources, 2016. T. 37. Nr 4. C. 379-384.

- Rozdzienski W. Officina ferraria, abo huta y warstat z kuzniami szlachetnego dziela zelaznego. Katowice-Wroclaw: Wyd. Inst. Sl^sk., 1948 (oryginal: 1612). 110 c.

- Rz^tala M. Funkcjonowanie zbiornikow wodnych oraz przebieg procesow limnicznych w warunkach zroznicowanej antropopresji na przykladzie regionu gornosl^skiego. Katowice: US, 2008: 171 c.

- Skop L. Kto zmienil przemysl hutniczy na Sl^sku? Sl^skie NaszeMiasto.pl, 2017 (дата обращения 15.02.2019).

- Szczech B., 2003: Z dziejow hutnictwa zelaza nad Mal^ Panwi^. Wozniki: Agencja Wydawnicza Szczech L., 2003. 12 c.

- Topographische Karte, Blatt Ludwigsthal 3203, Maafsstab 1 : 30 000, Bande VI, Blatt 4. Aufgenomen und gezeichnets im Jahre 1827.

- Topographische Karte, Blatt Ludwigsthal 3203, Maafsstab 1 : 25 000. Königl. Preuss. Landes Aufnahme 1881, Herausgegeben 1883. Berlin, 1883.

- Wyczolkowski J. Szczegolowa mapa geologiczna Polski, 1 : 50 000, arkusz M-34-51-A Kozieglowy. Warszawa: IG, 1960.

- Wyczolkowski J. Szczegolowa mapa geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz M-34-50-B Kalety. Warszawa: IG, 1969.

- https://gornyslask.net.pl (дата обращения : 15.03.2019).

- https://pl.climate-data.org/europa/polska/silesian-voivodeship/lubliniec-15388 (дата обращения : 2.03.2019).