Экологические основы сохранения биоразнообразия Кыргыз-Атинского государственного природного парка

Автор: Исмаилова Жыпара Абдыласовна, Тешебаева Зулумкан Абдыманаповна, Абсатаров Равшанбек Ракманалиевич, Шамшиев Бакытбек Нуркамбарович

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

В данной статье приводятся данные по экологическому и санитарному состоянию горных лесов Кыргыз-Атинского государственного природного парка, расположенных в пределах 2200-3700 м над уровнем моря и выше, на склонах горной системы Памиро-Алая Кыргызстана. Сохранение и изучение современного состояния животного и растительного мира, типичных лесных ландшафтов и уникальных памятников природы Кыргыз-Атинского государственного природного парка является одним из актуальных вопросов экологии. Горные леса Кыргыз-Атинского государственного природного парка имеют водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, скалозащитное и рекреационное значения, а также являются центром сохранения биоразнообразия в сочетании с устойчивой инвестиционной привлекательностью и возможностью использования разносторонних рекреационных ресурсов региона. Целью настоящих исследований явилась оценка состояния лесных экосистем и биоразнообразия Кыргыз-Атинского государственного природного парка, на основе изучения арчевников. Существующие в горных лесах неблагоприятные естественные факторы и антропогенные воздействия увеличивают интенсивность ослабления и усыхания горных лесов парка. Это требует незамедлительного пересмотра и усовершенствования методов защиты и сохранения биоразнообразия Кыргыз-Атинского государственного природного парка.

Кыргыз-атинский государственный природный парк, арча, арчевники, биоразнообразие, заповедная зона, лесохозяйственная зона, рекреационная зона

Короткий адрес: https://sciup.org/14123638

IDR: 14123638 | УДК: 502.4

Текст научной статьи Экологические основы сохранения биоразнообразия Кыргыз-Атинского государственного природного парка

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

В сохранении биоразнообразия в Киргизской Республике особую роль играют особо-охраняемых природные территории. По показателям биоразнообразия Киргизская Республика имеет высокое разнообразие видов — около 1% всех известных видов на 0,13% поверхности Земли [10].

В Киргизской Республике особо-охраняемые территории занимают более 7,3% от общей территории страны и включают 10 заповедников, 13 природных национальных парков, 19 памятников природы, 45 заказников, 23 ботанических заказников, 12 охотничьих заказников, 2 комплексных заказников [8].

Среди особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Кыргызстана, ведущее место принадлежит Кыргыз-Атинскому государственному природному парку, расположенному в пределах 2200–3500 м над уровнем моря и выше, на северных склонах Алайского хребта. Основной целью Кыргыз-Атинского государственного природного парка является сохранение биологического разнообразия флоры и фауны, в частности сохранение горных арчевых насаждений, типичных лесных ландшафтов и уникальных памятников природы.

Из-за возросшего воздействия экологических факторов биоразнообразие Кыргыз-Атинского государственного природного парка претерпевают ряд изменений, которые приводят к снижению природного уровня биологического разнообразия.

Материал и методы исследования:

Объектом исследований являются арчевые леса и редколесья, а также биоразнообразие Кыргыз-Атинского государственного природного парка. Административно национальный парк относится к Ноокатскому району Ошской области Киргизской Республики. Кыргыз-Атинский государственный природный парк создан постановлением Правительства Республики Кыргызстан от 18 марта 1992 года №82 с целью сохранения ценного уникального природного комплекса арчевых лесов, имеющего особую экологическую, эстетическую, геоботаническую, фаунистическую ценность и использования парка для отдыха трудящихся [2].

Территория парка используется населением в качестве рекреационной зоны, выращивания сельхозпродуктов, выпаса животных, сбора продуктов леса и заготовки дров.

Для достижения поставленной цели исследования использована общенаучная методология, базирующаяся на методах эксперимента, анализа, синтеза, современных математических и статистических методов, применяемых для обработки полевых результатов, которые широко применяются в естественнонаучных исследованиях. В методологии и в методах исследования использованы труды отечественных и зарубежных ученых в области изучения особо охраняемых природных территорий, применялись общеизвестные лесоводственно-таксационные приемы и методы моделирования, эксперимента и наблюдений. В Кыргыз-Атинском государственном природном парке в трех высотных подпоясах заложены временные пробные площади, на котором проводилось описание растительного покровов, таксационные измерения древостоев, измерялся и подсчитывался подрост древостоев.

Полевые работы включали рекогносцировочное и детальное обследование насаждений. В процессе исследований использовалась общепринятая в лесозащите методики рекогносцировочного и детального лесопатологического обследования насаждений. Они выполнялись по общепринятой методике [1, 4, 6, 7, 9, 11].

Маршрутные ходы были приурочены к тропам, рекам, балкам, которые являются естественными границами кварталов и отдельных участков леса, с заходом в основные выделы насаждений. При этом велась глазомерная энтомотаксация и описание кварталов.

Пробные площади закладывались в насаждениях, которые при рекогносцировочном обследовании были отмечены как неблагополучные. На пробных площадях размером 0,25– 0,75 га, а также на безразмерных пробных площадях с учетом не менее 100 деревьев проводился сплошной перечет их по ступеням толщины. Все деревья по состоянию подразделялись на следующие категории: без внешних признаков ослабления, ослабленные, суховершинные, усыхающие, сухостой старый и свежий.

Результаты исследований

Кыргыз-Атинский государственный природный парк отличается многообразием ландшафтов, климатических зон, экосистем и биологических видов. Здесь охраняются более 1458 видов фауны и более 700 видов флоры [7]. Эти виды имеют как глобальное, так и региональное значение. Из животного мира на территории парка обитают косули ( Capreolus ), козерог ( Capra ibex ), лисица ( Vulpes vulpes ), волк ( Canis lupus ), заяц ( Lepus ), кабан ( Sus scrofa ), белка ( Sciurus ), сурок ( Marmota ), ласка ( Mustela nivalis ), куница ( Martes ), лесная соня ( Dryomys nitedula ), лесные мыши ( Apodemus sylvaticus ), алайский ложный гологлаз ( Asymblepharus alaicus ) и др. Из пернатых: каменная куропатка ( Alectoris chukar ), бородатая куропатка или чил ( Perdix daurica ), майна ( Acridotheres ), сова ( Strigiformes ), улар ( Tetraogallus ), голуби ( Columba ), вороны ( Corvus ), альпийские галки ( Pyrrhocorax graculus ), гималайская завирушка ( Prunella himalayana ) и многие другие. Из диких животных, занесенных в Красную книгу, встречаются барс ( Uncia uncia (Schreber, 1775)), рысь туркестанская ( Lynx lynx isabellinus ), змееяд ( Circaetus gallicus = Circaetus ferox ), беркут ( Aquila chrysaetos ), кумай или снежный гриф ( Gyps himalayensis ), балобан ( Falco cherrug ) и другие.

В настоящее время, усиливающееся антропогенное давление, изменение климата, частые опасные природные процессы в первую очередь наносят существенный ущерб биоразнообразию данного региона.

Основными лесообразующими породами Кыргыз-Атинского государственного природного парка являются хвойные — 2985,9 га, из них ели тянь-шаньской — 5 га, лиственницы — 6 га, арчевники — 2974,9 га, а также мягколиственные — 18 га, представленные березой широколистной. Площадь кустарников составляет 373 га. Общий запас древесины — 52 тыс м 3 , в том числе спелой и переспелой — 25,2 тыс м 3 . Здесь произрастают более 20 видов древесных и кустарниковых пород (различные виды ив, рябина тянь-шаньская, облепиха крушиновидная, боярышники, жимолости, шиповники, барбарис, кизильники и др.).

Произрастают три вида арчи: арча туркестанская ( Juniperus turkestanica Kom.), арча зеравшанская ( Juniperus seravschanica Kom.), арча полушаровидная ( Juniperus semiglobosa Regel). Все три вида арчи встречаются в естественном насаждении. Имеются также насаждения из ели Шренка ( Picea schrenkiana ), лиственница сибирская ( Larix sibirica ) и береза широколистная ( Betula sibirica ). Зимой на эти деревья негативно воздействуют обильные снегопады, суровый горный климат и сильные контрасты температуры. Зрелые деревья ломаются и подвержены воздействию различных вредителей и болезней. Общая площадь Кыргыз-Атинского государственного природного парка, составляет 11172 га. Территория парка разделена на 4 зоны (Таблица 1).

Таблица 1

ПЛОЩАДИ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ

КЫРГЫЗ-АТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА, ПО ЗОНАМ

|

Наименование зон |

Занимаемая площадь, га |

|

Лесохозяйственная |

6175 |

|

Заповедная |

2082 |

|

Рекреационная |

1870 |

|

Буферная |

1045 |

|

Итого |

11172 |

Насаждения по возрастным группам распределены неравномерно. Покрытые лесом площади занимают 2974,9 га, что составляет лесистость территории парка 26,6%. Арчевники распространены на 2629,6 га (88,4%), из них древовидные формы арчи занимают 2460,5 га (82,7%), стланиковые формы — 169,1 га (5,7%).

Из других категорий земель пастбища составляют 24% т. е. 2674,9 га. Древовидные формы арчи представлены арчой полушаровидной (655,1 га — 22,0%) и арчой туркестанской (1805,4 га — 60,7%), прогалины и пустыри 1229,9 га (11,0%) и прочие земли, представляющие собой скальные обнажения и каменистые россыпи, — 3396 га (30,4%). Основные массивы арчевых лесов сохранились на склонах крутизной более 20° (90%).

Основная причина изреживания арчевников — это самовольные вырубки и пастьба скота. Особенно это отражается сильно на арчевниках близких к населенным пунктам, и там где рядом располагаются летние стоянки чабанов. С каждым годом густота арчевых деревьев в этих насаждениях снижается. Арчевая древесина в основном используется на дрова и возведение строений для жилья и хозяйственных надобностей.

Арчевые леса являются центром сохранения биоразнообразия, а также выполняют водоохранную, почвозащитную, санитарно-гигиеническую, оздоровительную функции в сочетании с устойчивой инвестиционной привлекательностью и возможностью использования разносторонних рекреационных ресурсов региона (лесные, водные, горный туризм).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

КЫРГЫЗ-АТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА

Таблица 2

|

Категория земель |

Площадь, га |

|

Лесные земли |

|

|

Покрытые лесом площади |

|

|

Лесные насаждения |

2974,9 |

|

в том числе: сомкнувшиеся лесные культуры |

76,0 |

|

Итого покрытых лесом площадей |

2974,9 |

|

Не покрытые лесом площади |

|

|

Не сомкнувшиеся лесные культуры |

23,4 |

|

Питомники и плантации |

4,3 |

|

Редины |

723,7 |

|

Гари и погибшие насаждения |

— |

|

Вырубки |

— |

|

Прогалины и пустыри |

1229,9 |

|

Итого не покрытых лесом площадей |

1981,3 |

|

Итого лесных земель |

4956,2 |

|

Не лесные земли |

|

|

Пашни орошаемые |

58,8 |

|

Сенокосы |

17,7 |

|

Пастбища |

2674,9 |

|

Усадьбы |

11,1 |

|

Дороги |

32,1 |

|

Воды |

25,4 |

|

Прочие земли |

3396,0 |

|

Итого нелесных земель |

6216,0 |

|

Всего земель |

11172,2 |

По данным лесоустройства в лесах Кыргыз-Атинского государственного природного парка общий запас древесины составляет 98,6 тыс м 3 . В среднем запас древесных пород на 1 гектаре покрытой лесом площади (2974,9 га) составил 33,14 м 3 .

Основной лесообразующей породой является древовидные и стелющиеся формы арчи (Таблица 3). Они имеют объем древесной массы в 95,6 тыс м 3 , что составляет 96,9% от общего запаса. А запас других видов древесных пород, произрастающих в этих лесах, составляет всего лишь 4,4%, или 3,0 тыс м 3 .

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРЧИ ДРЕВОВИДНОЙ ПО СОСТАВУ НАСАЖДЕНИЙ (%)

Таблица 3

|

Преобладающая порода |

Распределение по группам возраста |

|||

|

Молодняк |

Средневозрастные |

Приспевающие |

Спелые и перестойные |

|

|

Арча древовидная |

1597 |

582 |

498 |

812 |

Состояние и причины вызывающие их деградацию и степень отпада исследовали на пробных площадях, которые закладывались в арчевых лесах и редколесьях парка. Оценка деревьев в арчевых лесах проводились на территории Кыргыз-Атинского государственного природного парка согласно функциональных зон: заповедная зона, рекреационная, лесохозяйственная, буферная и административно-хозяйственная.

В зону заповедного режима входят арчевые леса и редколесья, интродуцированные лесные породы, горные степи, памятники археологии, основная функция которой — сохранение и восстановление наиболее ценных экосистем, поддержание биологического и ландшафтного разнообразия, в том числе уникальных реликтовых массивов арчевых лесов и создание эталона ценных природных объектов и комплексов, имеющего огромное научное и практическое значение. Здесь запрещается всякая хозяйственная, рекреационная и другая деятельность не связанная с сохранением естественной природной среды.

Таблица 4

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

|

Функциональные зоны |

Кварталы |

Площадь, га/% |

|

|

Заповедная |

17; 21; 36; 37; 38; 41 |

2082 |

18,64 |

|

Рекреационная |

11; 12; 13; 14; 18 |

1870 |

16,74 |

|

Лесохозяйственная |

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 16; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 39; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48 |

6175 |

55,27 |

|

В том числе подзоны: |

буферная |

1045 |

9,35 |

|

административно-хозяйственная |

213 |

||

|

Общий итог: |

11172 |

100% |

|

Растительный покров на северных склонах в среднем составляет 90%, а на южных склонах приблизительно 60%. Травяная растительность на северных склонах представлена манжеткой отклоненно-волосистой ( Alchemilla retropilosa Juz.), геранью прямой ( Geranium rectum Trautv.), подмаренником бореальным ( Galium boreale L.), колокольчиком сборным ( Campanula glomerata L.), зизифорой памиро-алайской ( Ziziphora pamiroalaica Juz.), водосбором обыкновенным ( Aquilegia vulgaris L.), мытником фиолетовым ( Pedicularis violascens Schrenk ex Fisch. & C. A. Mey.), зопничком горолюбивым ( Phlomoides oreophila (Kar. & Kir.) Adylov, Kamelin & Makhm.). Из вьющихся растений встречаются княжик сибирский ( Atragene sibirica L.).

Главные кустарниковые породы: жимолость монетолистная ( Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach), жимолость Альберта ( Lonicera alberti Regel), барбарис Berberis sp. , спирея зверобоелистная ( Spiraea hypericifolia L.) и др.

Некоторые из южных склонов подвержены опасным эрозионным процессам из-за крутизны склонов и интенсивного землепользования. Их растительность сильно отличается от растительности северных склонов. Среди трав доминируют полынь эстрагонная ( Artemisia dracunculus L.), полынь сантолинолистная ( Artemisia santolinifolia Turcz. ex Besser), горечавка туркестанская ( Gentianella turkestanorum (Gand.) Holub), тимьян Маршалла ( Thymus marschallianus Willd.), девясил корнеголовый ( Inula rhizocephala Schrenk), липучка мелкоплодная ( Lappula microcarpa (Ledeb.) Gürke) и др.

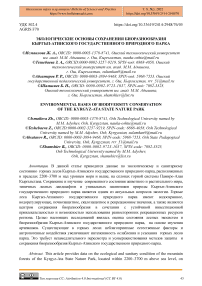

Рисунок 1. Распределение разных видов арчи в Кыргыз-Атинском государственном природном парке на 10 пробных площадях на высоте 2400–3100 м

-

■ Juniperus semiglobosa Regel

-

■ Juniperus excelsa M. Bieb.

-

■ Juniperus pseudosabina Fisch. & C.A. Mey.

Относительно землепользования, нижние зоны долины менее используется местным населением, чем средние и верхние. В средней зоне около 2200–2700 м над уровнем моря находится большая часть пахотных земель, а в верхних зонах земля используется для выпаса. Скот пасется даже в зонах на высоте около 3400 м н. у. м. Эремурус ( Eremurus sp .) обильно растет в этих открытых высотных зонах, где нет закрытого леса. Наблюдается высокое использование естественных ресурсов в доступных зонах [3, 6].

Результаты экологического обзора показали, что на 1 га в среднем приходится 845 деревьев. Насаждения на высотных зонах, где доминирует Juniperus pseudosabina Fisch. & C. A. Mey., также являются наиболее жизнеспособными существенными лесными насаждениями, с наименьшим воздействием болезней и антропогенного влияния. На 7 из 10 пробных площадях имелись признаки повреждения арчи вредителями, а размеры ущерба варьируются от 20% до 100%. Уплотнение почвы наблюдаются во многих зонах. На обследованных участках растительный покров в среднем составлял 84%. В исследуемой зоне покрытие кроны в среднем составляет 48%. В обзорных насаждениях максимальный средний рост арчи составлял 7,5 м (средний рост 4,5 м). Большинство арчи имело класс на уровне обхвата < 20 см, только несколько деревьев были с диаметром на уровне груди >40 см. Лесники объяснили это хорошей доступностью зоны. Большинство зрелых деревьев арчи было вырублено во время Советского Союза и использовано для производства древесного угля и продажи древесины. По исследованиям выявлено, что одна треть деревьев арчи были плодоносящими. Регенерация арчи слабая, особенно на нижних высотах, и в основном представлена молодняками. Под пологом арчи было обнаружено только несколько проростков. Здесь найден главный субстрат для всхожести семян — это мхи и низко растущие травы, которые формируют защищенные микроучастки для всхода семян, и вегетативная регенерация посредством ярусности. По результатам наблюдения Juniperus excelsa M.-Bieb. и Juniperus pseudosabina Fisch. & C. A. Mey. размножаются посредством ярусности, но это более традиционно у Juniperus pseudosabina Fisch. & C. A. Mey., особенно на высотах.

По наблюдениям, причиной недостатка регенерации является слабое цветение, низкое количество плодоносящих деревьев, болезни плодов, недостаток субстрата для всхожести и конкуренция трав и кустарников за свет и ресурсы, высокая влажность почвы, высокая гибель и болезни молодых деревьев. Насаждения подвергаются воздействию болезней, выпаса, лесозаготовок и повреждениям вызванных пожаром, лавинами и ветром.

В зоне рекреационного использования разрешается хозяйственное использование земли и леса для организации отдыха населения и туризма, любительской рыбной ловли. На территориях, включаемых в эту зону, предусматриваются различные виды туристических (пешие, конные, велосипедные, лыжные, автомобильные, снегоходные) и экскурсионных маршрутов. Рекреационная емкость Кыргыз-Атинского государственного природного парка составляет 5000 человек. Средняя критическая нагрузка на 1 га площади зоны — 2,9 человека.

Лесохозяйственная зона предназначена для ведения лесного хозяйства и пропаганды лучших достижений в этой области, охраны природы и использования этой зоны для отдыха. Разрешены пешеходный, конный и автомобильный туризм в сопровождении проводника-экскурсовода по специально проложенным маршрутам, отдыхом на специально отведенных местах. Также выделены буферная и административно-хозяйственная подзоны. Буферная подзона, площадью 1045 га, способствует защите заповедных лесов от разрушительных последствий человеческой деятельности вблизи национального парка. В буферной подзоне должен быть строгий режим лесопользования, как и в защитных лесах [5].

В административно-хозяйственной подзоне размещены производственные и жилые здания для работников парка. Данная подзона расположена отдельными участками в зоне рекреации и лесохозяйственной зоне. В целях сохранения биоразнообразия естественных популяций в арчевых лесах, в прилегающих к ним насаждениях, необходимо менять режим лесопользования.

Анализ материалов по естественному возобновлению показал, что нет ни одного насаждения, где бы полностью отсутствовало возобновление, наблюдается лишь большая вариабельность в количестве возобновления (от 50 до 2550 шт./га). Основная часть подроста находится в первой возрастной группе (до 0,5 м) и составляет от 57% до 92% от общего количества на этих пробных площадях и здесь же отмечается наибольший отпад, особенно в первые годы. Благонадежный подрост (0,5 м и выше) редко превышает 500 шт./га и составляет в основном от 50 до 300 шт./га.

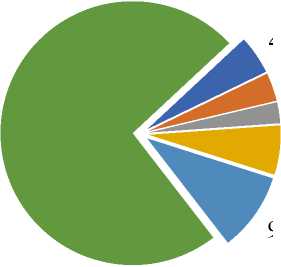

4,30

1,98

1,20

5,05

3,12

7,95

79,55

82,15

Лесохозяйственная зона

Заповедная зона

Рисунок 2. Состояние арчевых лесов в лесохозяйственной зоне и в заповедной зоне

73,65

4,77

6,05

9,65

3,48

2,58

Рисунок 3. Состояние арчевых лесов в рекреационной зоне

-

■ ослабленные

-

■ сильно ослабленные

-

■ усыхающие

-

■ свежий сухостой

-

■ старый сухостой

-

■ без признаков ослабления

Сводные данные по количеству подроста в подпоясах арчевой зоны приведены в Таблице 5. В высокогорном подпоясе лучше протекает процесс естественного возобновления, чем в среднегорном. В подпоясе арчи туркестанской более сохранившиеся и более полнотные насаждения, выше увлажненность и наряду с семенным возобновлением значительная доля отводкового. В результате исследований нами установлено, что количество благонадежного подроста арчи тесно связано с экспозицией склона и абсолютной высотой местности. В результате обработки полевого материала составлена таблица, которая характеризует возобновление арчи на пробных площадях (Таблица 5).

Таблица 5

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗ-АТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА

|

Подпояс |

Группы высот подроста, м |

к |

§ ? ° S § §> °^ о |

|||||

|

cS |

cS |

3 |

3 |

|||||

|

Среднегорный (2300–2700) |

250 |

100 |

75 |

100 |

50 |

25 |

600 |

350 |

|

Высокогорный (2700–3200) |

525 |

250 |

125 |

50 |

25 |

50 |

1025 |

500 |

|

Субальпийский (3000 и выше) |

30 |

— |

— |

— |

— |

— |

30 |

30 |

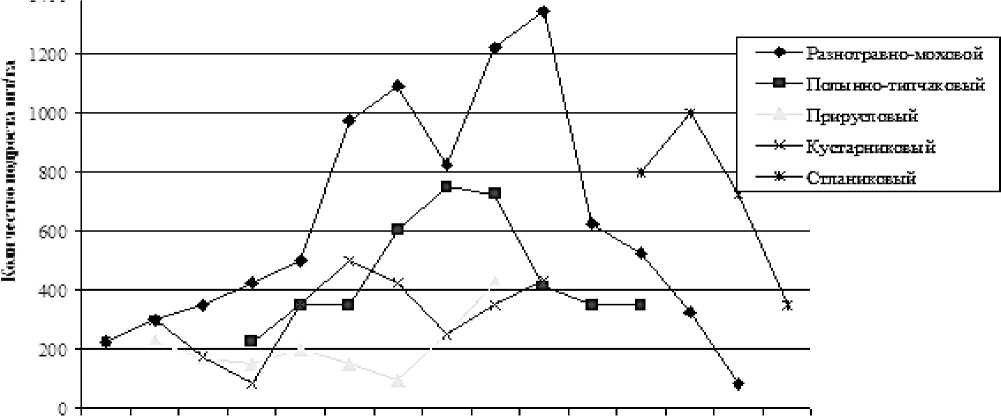

Анализируя данные, представленные в Таблице 5, сделана попытка установить зависимость количества благонадежного подроста от типов леса, экспозиции и крутизны склона и общей сомкнутости полога. Для наглядности весь цифровой материал приводится в графическом исполнении (Рисунок 1). Все типы леса — объединили в 5 групп: разнотравномоховая, полынно-типчаковая, прирусловая, кустарниковая, стланиковая.

Как видно на Рисунке 4, наибольшее количество благонадежного подроста находится в разнотравно-моховом типе леса. На высотах от 1800 до 2200 м количество его постепенно возрастает с 200 до 500 шт./га, а с высоты 2200 до 2400 м идет резкое увеличение (от 500 до 1100 шт.). С высоты 2500 до 2750 м наблюдается второе резкое увеличение количества подроста (с 800 до1300 шт.), затем отмечается снижение до 600 штук на высотах 2800 м, до 300 штук на высоте 3000 м и 75 штук на абсолютной высоте 3100 м. Объясняется это тем, что в разнотравно-моховых арчевниках до высоты 2200 м господствуют редкостойные насаждения из арчи зеравшанской, которые не в состоянии обеспечить достаточную семенную продуктивность, а также более жесткими условиями увлажнения, препятствующими появлению и сохранности самосева. По этому количество подроста с увеличением полноты насаждений и высоты местности закономерно увеличивается. Далее начинается подпояс арчи полушаровидной и отмечается резкий рост количества подроста, которое снижается на стыке с подпоясом арчи туркестанской и вновь увеличивается в этом подпоясе (оптимальные высоты — 2600–2800 м), а затем идет снижение при переходе к субальпийскому подпоясу и резко падает с высот более 3000 м, что связано с ухудшением природно-климатических условий.

В арчевниках естественное возобновление происходит в разных подзонах арчевого пояса по-разному. В нижнегорье (арча зеравшанская) возобновление слабое, а чаще отсутствует вообще. Это связано с редкостойностью арчи, жесткими природноклиматическими условиями, усиленным антропогенным воздействием. В среднегорье (арча полушаровидная) возобновление возникает периодически, когда складываются благоприятные условия, образуются так называемые «вспышки возобновления». Насаждения имеют циклично-разновозрастной характер. Процесс лесовосстановления занимает сто и более лет. В высогорном и субальпийском подпоясах (арча туркестанская) возобновление наиболее успешное. Здесь кроме семенного значительная доля вегетативного размножения. Наряду с выполнением основных почвозащитных и водоохранных функций, арчевники Кыргыз-Атинского государственного природного парка являются прекрасным местом для отдыха населения. Выделение арчевниками фитонцидов, убивающих болезнетворных бактерий и микробов, обезвреживая воздух на большом расстоянии имеют неоценимое значение в санитарно-гигиеническом и лечебно-профилактическом отношениях.

1300 1500 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2300 2500 3000 3100 3200

Высота нал уровне! моря, м

Рисунок 4. Распределение благонадежного подроста арчи в зависимости от абсолютной высоты и типов леса

Эти качества арчи дают основание рекомендовать ее не только для облесения горных склонов, но и широко использовать для озеленения городов, населенных пунктов, домов отдыха и курортов. Древесина арчи является ценным сырьем для деревообрабатывающей и химической промышленности, а шишкоягоды и хвоя используются в медицине и для приготовления иммерсионного масла.

Неоценимую роль играют арчевники и как единственно надежное место обитания лесной фауны. Здесь находят убежище и корм такие редкие дикие животные, как снежный барс, рысь, копытные, представители большого отряда пернатых, многие из которых занесены в Красную книгу Киргизской Республики.

На значительных площадях в поясе арчевых лесов ведется выпас скота, лучшие участки используются для сенокошения, а наличие медоносных трав позволяет интенсивно развивать пчеловодство.

Выводы

Экологическое и санитарное состояние леса и биоразнообразия Кыргыз-Атинского государственного природного парка определяется целым рядом между собой взаимосвязанных и взаимозависимых факторов.

Доступность и удаленность от населенных пунктов определяют возможность проведения в насаждениях лесохозяйственных и иных мероприятий. Недостаток лесохозяйственных мероприятий приводит к накоплению перестойного леса. Увеличение возраста насаждений ведет к распространению вредителей и болезней.

Крутизна склонов влияет на ухудшение общего состояния насаждений. На склонах значительной крутизны чаще происходит камнепады и снежные лавины, которые значительно травмируют насаждения, а это в свою очередь увеличивает распространенность насекомых-вредителей и болезней леса.

Пастьба скота ведет к уничтожению естественного возобновления. Отсутствие молодого поколения леса, делает процесс распада древостоя необратимым.

При чрезмерной пастьбе скота в лесу уплотняется верхний горизонт почвы, повреждаются травяной покров, а также корневые лапы деревьев, а это приводит к общему ослаблению насаждений.

Таким образом, уникальное биоразнообразие в Кыргыз-Атинском национальном парке находится под серьезной угрозой нарушения, и испытывают отрицательное воздействие комплекса экологических факторов, имеющих различное происхождение, степень влияния и период действия.

Сохранение арчевых экосистем и формирование искусственных насаждений, близких к естественным, способны обеспечивать сохранение структуры, видового богатства, генофонда и обеспечивать наибольшую устойчивость природных и искусственно создаваемых лесных экосистем национального парка. Высокий уровень биоразнообразия и биоинтеграции лесных экосистем способствует оздоровлению насаждений, выполнению ими защитных, рекреационных, эстетических и экономических функций.

Интенсивность рекреационного воздействия на арчевые насаждения парка варьирует в значительных пределах. Посещаемость отдельных участков парка в значительной степени зависит от времени года, сезона и суток. Под влиянием рекреации из насаждений практически исчезает подрост и подлесок. Видовое разнообразие живого напочвенного покрова зависит от условий произрастания и степени рекреационного воздействия.

В целях улучшения санитарного состояния древостоев и интродуцентов, обеспечения выполнения ими своих целевых функций зон, а также для уменьшения экономического ущерба от воздействия неблагоприятных антропогенных факторов, в обследованных насаждениях парка требуется проведение содействия естественному возобновлению и санитарно-оздоровительных мероприятий в виде удаления аварийных, усыхающих и сухостойных деревьев. Основные причины, вызвавшие ослабление древесных растений — большая загущенность насаждения и недостаточные санитарные рубки, увеличивающиеся антропогенные и рекреационные нагрузки. Выявлена взаимосвязь между составом древостоя и его устойчивостью к неблагоприятным экологическим факторам.

Список литературы Экологические основы сохранения биоразнообразия Кыргыз-Атинского государственного природного парка

- Воронцов А. И., Мозолевская Е. Г., Соколова Э. С. Технология защиты леса. М.: Экология. 1991. 304 с.

- Временное положение о государственном природном национальном парке «Кыргыз-Ата» Государственной лесной инспекции при Правительстве Республики Кыргызстан. Постановление Правительства Республики Кыргызстан от 18 марта 1992 г. №82.

- Гайнанов Р. Х. Влияние выпаса скота на арчевый подлесок // Материалы международной научно-практической конференции по проблемам экологии и природопользования горных территорий. Джалал-Абад. 1995. С. 99-100.

- Ильинский А. И., Тропин И. В. Надзор, учет и прогноз массовых размножений хвое-и листогрызущих насекомых в лесах СССР. М.: Лесная промышленность, 1965. 525 с.

- Кадастр генетического фонда Кыргызстана. Т. 3. Бишкек. 1996. 400 с.

- Космынин А. В. Организация регулируемой пастьбы скота в арчевой зоне на примере ГНПП «Кыргыз-Ата» // Лесоводственные и лесокультурные исследования в Кыргызстане. 2006. №19. С. 60-74.

- Обзор фактического состояния дел, связанных с использованием природных ресурсов на территории государственных природных парков. Бишкек, 2017.

- Палий В. Ф. Методика изучения фауны и фенологии насекомых. Воронеж, 1970. 190 с.

- Постановление КР от 17 марта 2014 года №131 «О Приоритетах сохранения биологического разнообразия Киргизской Республики на период до 2024 года».

- Старк В. Н. Руководство к учету повреждений леса. М.-Л.: Сельхозгиз, 1932. 180 с.

- Токторалиев Б. А., Тешебаева З. А., Шамшиев Б. Н., Аттокуров А. Т., Цой А. В. Защита растений в Кыргызстане: состояние и перспективы // Известия Ошского технологического университета. 2015. №2. С. 42-51.