Эколого-флористическая характеристика фитопланктона в контактной зоне на каскаде Волжских водохранилищ

Автор: Лазарева Галина Александровна, Потютко Олег Михайлович

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 (52), 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе обобщены результаты многолетних наблюдений за состоянием фитопланктона в контактной зоне на каскаде Волжских водохранилищ в период 2014-2018 гг., проведенных сетью гидробиологических лабораторий Росгидромет. Исследован каскад сменяющих друг друга водных объектов различных типов, лежащих в различных географических зонах и характеризующихся различными гидрологическими факторами и интенсивностью антропогенной нагрузки. Проведен сравнительный анализ качественных и количественных характеристик фитопланктона контактной зоны вдоль русла реки Волги и ее водохранилищ, выявлены основные структурные характеристики фитопланктонного сообщества. Встречено 358 видов и вариаций фитопланктона, среди которых традиционно по числу видов преобладали диатомовые - 139 и зеленые водоросли - 133 вида; значительным видовым разнообразием обладали цианобактерии - 36 и эвгленовые - 24 вида; остальные отделы были представлены единичными видами: динофитовые - 5, золотистые - 13, криптофитовые - 7. Из желто-зеленых водорослей был встречен один вид.

Гидробиологический мониторинг, качественные характеристики фитопланктона, каскад волжских водохранилищ

Короткий адрес: https://sciup.org/147243774

IDR: 147243774 | УДК: 574.1 | DOI: 10.15393/j1.art.2024.13765

Текст научной статьи Эколого-флористическая характеристика фитопланктона в контактной зоне на каскаде Волжских водохранилищ

Волга – один из важнейших водных объектов Европы и одна из 7 самых крупных рек мира. Длина Волги до создания каскада водохранилищ составляла 3690 км, площадь водосбора достигает 1.36 млн км2. Среднегодовой сток – 9900 м3/с, что характеризует ее как наиболее многоводную реку России. Всего на территории водосбора располагается более 150000 притоков, из них более 200 крупных значимых притоков. Непосредственно в Волгу и ее водохранилища впадает 2600 рек. Воды Волги широко используются для хозяйственных нужд: от источника питьевой воды и рыбного промысла до производства электроэнергии на ГЭС. В результате широко развернувшегося гидростроительства бассейн превращен в каскад водохранилищ (Фортунатов, 1978).

Волга и ее притоки играют огромное значение в хозяйственной и рекреационной жизни человека, населяющего их берега. Антропогенная нагрузка, оказываемая на биоценозы исследуемых акваторий, имеет продолжительную историю, насчитывающую многие тысячелетия, начиная с момента формирования на их берегах первых поселений и заканчивая сегодняшним днем. Уровень антропогенной нагрузки на водотоки постоянно возрастал, от вылова рыбных ресурсов и бытовых стоков до современного зарегулирования водотока и превращения его в каскад сообщающихся между собой водоемов искусственного происхождения. Очевидно, что исследованию этих процессов посвящено сложно обозримое количество работ, учитывая то, что Волга и ее притоки являются самыми густонаселенными водными объектами России. В настоящее время из существующих комплексных исследований каскада Волжских водохранилищ наиболее полные сведения о состоянии фитопланктона представлены в работах Л. Г. Корневой (2015). В обобщающей работе Г. М. Лаврентьевой (1977) проанализированы данные разных авторов за период 1956–1975 гг. Данные по фитопланктону Горьковского водохранилища приводятся в работах А. Г. Охап-кина с соавторами (1997), Г. А. Лазаревой (2005). Результаты первичных исследований этого водохранилища отражены в работе А. Д. Приймаченко (1961), исследовавшего структурно-функциональные особенности фитопланктона в нижнеречной и озерной частях в 1956–1957 гг. Исследования фитопланктона Волги в районе затопления Чебоксарского водохранилища (1978–1980 гг.) проведены А. Г. Охапкиным (1994) и Г. А. Лазаревой (2005). Состав планктона нижнего течения р. Оки (вблизи Нижнего Новгорода) описан А. Г. Охапкиным с соавторами (2010). В работах В. Н. Паутовой (Паутова, Попченко, 2001; Паутова и др., 2009) изучены диатомовые водоросли планктона Куйбышевского водохранилища, в работе Н. Г. Тарасовой, Т. Н. Бурковой – фитопланктон водохранилища (2010). Результаты исследования фитопланктона Саратовского водохранилища представлены в работе И. И. Попченко (2001); Е. С. Кривина, Н. Г. Тарасова приводят данные наблюдений 2006–2007 гг. (2013). В работах Н. А. Зеленевской представлены результаты исследований Волгоградского водохранилища (2010, 2019). О. С. Решетняк с соавторами (2013) описывают характерные особенности многолетней сукцессии фитопланктона в низовьях Волги.

Антропогенную эвтрофикацию водных объектов можно подразделить на активную – непосредственный сброс в водную среду сточных вод и пассивную – возникающую в результате зарегулирования водотоков, в связи с чем происходит замедление скорости течения водотока, изменяется скорость течения гидрологических и гидрохимических процессов: осаждение минеральных взвесей, большая прогреваемость водной толщи, изменение кислородного режима, щелочной реакции среды и прочих характеристик, активно влияющих на формирование условий среды обитания гидробионтов. Ощутимый вклад в загрязнение водотоков вносят и загрязнения, поступающие в водотоки по средствам диффузного стока с полей и поступающие в прибрежную (контактную зону) водного объекта. В ответ на эти изменения в гидробиологических сообществах происходит изменение качественного и количественного состава, трофических связей и продуктивности экосистем.

Контактная зона является многократной границей пересечения поверхностей раздела различных сред с большой изменчивостью физико-химических и гидрофизических параметров. Она находится под влиянием дождевого и диффузного стоков, а также испытывает антропогенное воздействие, начиная от неконтролируемого стока удобрений аграрного комплекса и заканчивая рекреационной нагрузкой, свойственной всем водным объектам в летний период.

С вводом в эксплуатацию ГЭС на р. Волге произошло стремительное изменение гидрологических, гидрохимических и гидробиологических параметров вод самой Волги, а также питающих ее притоков, вплоть до исчезновения малых рек выше плотин, кринальные водотоки и малые реки исчезли вовсе. Формирование акваторий водохранилищ привело к экологической перестройке в сообществах от риофильных к риолимно-фильным и лимнофильным как выше гидроузлов, так и ниже. Эти процессы требуют углубленного изучения и многолетнего мониторинга на высоком таксономическом и экологическом уровнях для оценки нанесенного экологического ущерба и нахождения путей восстановления биологического потенциала экосистемы реки.

Основными источниками антропогенного загрязнения реки в настоящее время служат предприятия различных профилей, существенно увеличился сток бытовых отходов, поступающих от городов и поселков. С 1986 г. и по настоящее время на Волге в районе городов Чкаловск, Балахна, Нижний Новгород, Набережные Челны, Казань, Ульяновск, Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Сыз- рань, Балаково, Астрахань, Камызяк, а также на притоках Ока, Теша, Кудьма, Вятка, Зай, Казанка, Сок, Большой Кинель, Кондурча, Самара, Кривуша, Чапаевка, Чагра, Падовка, рукавах Ахтуба, Бузан, Кривая Болда, Камы-зяк для предупреждения возникновения неблагоприятных экологических последствий проводится государственный экологический мониторинг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 477 «Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды». Однако специфика таких наблюдений заключается в неизменности методов отбора и обработки материала, она не учитывает современного систематического статуса видов (Буйволов и др., 2016).

Приведенный выше обзор свидетельствует о том, что флористическая оценка описываемого участка р. Волги изучена достаточно подробно, однако нет полной картины формирования сообществ фитопланктона в прибрежных акваториях, которые служат первичным биофильтром загрязнения, поступающего с диффузным стоком, и сильнее всего подвержены антропогенной нагрузке, являясь, по сути, контактной зоной водного объекта. Они подвержены наибольшему антропогенному воздействию. В существующих исследованиях сведения об оценке качества вод крайне противоречивы. Они фактически не затрагивают прибрежных акваторий. К сожалению, ни одна из перечисленных выше работ не рассматривает прибрежные сообщества фитопланктона, а контактная зона, подверженная интенсивному антропогенному воздействию, не изучена вовсе. Это определило цель данной работы – дать эколого-флористическую характеристику фитопланктона контактных зон каскада Волжских водохранилищ, определить и уточнить современный состав флоры фитопланктона контактных зон.

Материалы

Материалом нашей работы послужили данные, полученные при проведении мониторинга фитопланктона контактных зон 5 водохранилищ Волжского бассейна: Горьковского, Чебоксарского, Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского, а также 16 притоков, питающих эти водохранилища: Кудьма, Теша, Ока, Сок, Кондурча, Самара, Большой Кинель, Падовка, Чапаевка, Кривуша, Съезжая, Чагра, Вятка, Казанка, Степной Зай, Бугульминский Зай, 5 рукавов дельты

Волги: Камызяк, Кривая Болда, Бузан, Ахтуба и Кигач. Кроме того, регулярные наблюдения производятся на озере Средний Кабан (Попов, Потютко, 2021).

Методы

Пробы фитопланктона отбирали батометром Руттнера в прибрежной зоне водных объектов в верхнем горизонте 0.0–0.5м. Общий объем пробы – 1 л. Отобранные пробы консервировали фиксатором Кузьмина (Кузьмин, 1975). Для подсчета качественных и количественных показателей фитопланктона пробы сгущались стандартным методом седиментации (Руководство…, 1992). Водоросли просчитывали под микроскопом Carl Zeiss Axiolab в камере Нажотта объемом 0.005 мл в проходящем свете (увеличение в 400–640 раз). Качественный состав определен на 92 % до уровня вида и лишь в 8 % до уровня рода.

Идентификацию качественного состава альгофлоры проводили по «Определителю пресноводных водорослей СССР» (Забелина, Мейер, 1953; Голлербах и др., 1953; Дедусен-ко-Щеголева, Голлербах, 1962; Паламарь-Мордвинцева, 1982; Мошкова, Голлербах, 1986; Водоросли…, 2006; Диатомовые водоросли…, 2002), а также Tikkanen, 1986. Для определения современного статуса видов были использованы международные базы данных AlgaeBase (https://www.algaebase. org) и GBIF .

В настоящей работе счетные единицы и методика расчета их объемов были выбраны в соответствии с рекомендациями ХЕЛ-КОМ (HELCOM, 1988). Вычисления биомассы фитопланктона проводились с определением объема клеток различных видов водорослей методом геометрического подобия (форма клеток приравнивается к близкому геометрическому телу, по формулам, известным из стереометрии, вычислялся их биообъем), при этом плотность (удельный вес) водорослей условно принималась равной единице. К доминирующим относили виды и группы видов водорослей, составлявшие более 10 % от общей биомассы. Для оценки пространственного распределения рассчитывали частоту встречаемости F (%), вычисляемой как отношение количества станций, на которых был встречен вид, к общему числу станций. Данные по экологии и распространению видов взяты из монографии «Фитопланктон водохранилищ бассейна Волги» (Корнева, 2015).

Результаты

В контактных зонах исследуемых акваторий (по данным наблюдений за 2014– 2018 гг.) в составе фитопланктона встречено 358 видов, подвидов и вариаций, среди которых традиционно наибольшее видовое разнообразие принадлежало диатомовым (Bacillariophycea) – 139 видов (38.8 % от общего числа видов, определенных за указанный период) и зеленым (Chlorophycea) – 133 вида (37.2 %). Меньшим видовым разнообразием отличаются цианобактерии (Cyanophycea) – 36 видов (10.1 %) и эвгленовые (Euglenophycea) – 24 (6.7 %). Единичные виды встречены среди динофитовых (Dinophycea) – 5 (1.4 %), криптофитовых (Cryptophycea) – 7 (1.9 %) и золотистых (Chrysophycea) – 13 (3.6 %) водорослей. За весь период исследований был встречен единственный вид желто-зеленых (Xanthophycea).

Наибольшее число видов отмечено в Куйбышевском (139) и Чебоксарском (126) водохранилищах. В Саратовском, Волгоградском и Горьковском водохранилищах встречено минимальное число видов – 117, 113 и 108 соответственно. Таким образом, на флористическое богатство планктона водохранилищ влияют не только площади мелководий, но и наличие крупных притоков. Среди водотоков наибольший качественный состав отмечен для рек Ока (128 видов) и Самара (109 таксонов).

В целом в исследованной акватории основу фитопланктона формируют диатомовые и зеленые водоросли, их доля в качественном составе составила 39 и 37 % от общего числа встреченных видов. При этом в Горьковском и Чебоксарском водохранилищах, а также в исследованных реках Верхней Волги зеленые водоросли превалируют и составляют от 40 до 61 % от общего числа встреченных видов, диатомовые водоросли составляли лишь 23–39 %. В Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах, а также водотоках Нижней Волги и большинстве рек по числу видов доминируют диатомовые (41–59 % от общего списка видов водоема), доля зеленых водорослей составляет от 16 до 36 %. Таким образом, число зеленых водорослей постепенно снижается от Верхней и Средней к Нижней Волге, а число видов диатомовых возрастает. Вклад цианобактерий в видовом разнообразии Верхней и Средней Волги составляет около 5 %, максимальное их разнообразие характерно для

Нижней Волги – в среднем 10 %. Остальные классы водорослей представлены менее чем 10 % от общего качественного состава фитопланктона акваторий.

Число общих видов водорослей, обнаруженных в контактной зоне всех исследованных водных объектов, ограничено лишь двумя видами: диатомовые Stephanodiscus hantzschii Grunow, Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith.

По Одуму (1975), вид считается обязательным для данной территории, если его содержат более 50 % выборок, второстепенным – от 25 до 50 %, случайным, если он найден менее чем в 25 % выборок. Поскольку каждая проба фитопланктона представляет собой случайную выборку из генеральной совокупности, авторы избрали этот подход для предварительной классификации. Исследованная зона является контактной, для нее характерно развитие макрофитов (По-тютко, 2016) с различной степенью зарастания, что приводит к замедлению поверхностных течений и высокой прогреваемости вод, в которых произведены исследования, в то же время диффузные и дождевые стоки вызывают эффект «разбавления», что, в свою очередь, совместно с активным ветровым переносом и градиентными течениями приводит к мозаичности распределения фитопланктона в прибрежной зоне. Поэтому для наиболее детального анализа флоры мы подразделяем обязательные виды на доминирующие – более 50 % частоты встречаемости, преобладающие – в диапазоне от 25 до 50 %, характерные – 20–25 %, сопутствующие – 10–20 %, а к случайным относим те, что встречаются менее чем в 10 % проб.

К характерным видам, с частотами от 20 до 25 %, отнесены 11 видов, 5 из которых принадлежат к отделу диатомовых (Asterionella formosa Hassall, Аulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen, Cocconeis placentula Ehrenberg, Navicula exigua (W. Gregory) Grunow, Nitzschia holsatica Hustedt), 4 вида зеленых (Monoraphidium griffithii (Berkeley) Komarkova-Legnerova, Pediastrum duplex Meyen, Desmodesmus opoliensis (P. G. Richter) E. Hegewald, Tetrastrum staurogeniiforme (Schröder) Lemmermann), 2 вида криптофитовых (Cryptomonas marssonii Skuja, C. оvata Ehrenberg).

К группе сопутствующих видов, с частотами встречаемости 10–20 %, следует отнести 20 видов диатомовых водорослей, 24 вида зеленых, 4 вида цианобактерий и 1 вид эвгленовых.

Таблица 1. Частоты встречаемости видов водорослей в контактной зоне Горьковского водохранилища

Виды Р , %

Asterionella Formosa Hassall, Aulacoseira granulate (Ehrenberg) Simonsen , A. islandica (O. Müller) Simonsen , A. subarctica (O. Müller) E. Y. Haworth , Stephanocyclus meneghinianus (Kützing) Kulikovskiy, Genkal & Kociolek 2022 , Sceletonema subsalsum (A. Cleve) Bethge , Stephanodiscus binderanus (Kützing) Krieger , S. hantzschii 50–100 Grunow , S. minutulus (Kützing) Cleve & Möller , Thalassiosira inserta I. V. Makarova , Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová , Chrуsococcus biporus Skuja , Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault , Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing , Komma caudata (L. Geitler) D. R. A. Hill

Actinocyclus normanii (W. Gregory ex Greville) Hustedt , Aulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen , Diatoma elongata (Lyngbye) C. Agardh, Melosira varians C. Agardh, Coelastrum microporum Nägeli, Scenedesmus intermedius var. bicaudatus 27–46 Hortobágyi, S. quadricauda (Turpin) Brébisson, Dolichospermum perturbatum (H. Hill) Wacklin, L. Hoffmann & Komárek, nom. Inval.

Staurosira construens Ehrenberg, Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère, Mucidosphaerium pulchellum (H. C. Wood) C. Bock, Proschold & Krienitz , Eudorina elegans Ehrenberg, Monoraphidium griffithii (Berkeley) Komárková-Legnerová , Pandorina morum (O. 20–24 F. Müller) Bory, Desmodesmus intermedius (Chodat) E.Hegewald, Cryptomonas marssonii Skuja , Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg

Таблица 2. Частоты встречаемости видов водорослей в контактной зоне Чебоксарского водохранилища

Виды

Р , %

Aulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen , A. granulate (Ehrenberg) Simonsen , A. islandica (O. Müller) Simonsen , A. subarctica (O. Müller) E. Y. Haworth , Stephanocyclus meneghinianus (Kützing) Kulikovskiy, Genkal & Kociolek 2022 , Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith , Sceletonema subsalsum (A. Cleve) Bethge , Stephanodiscus binderanus (Kützing) Krieger , S. hantzschii Grunow , S. minutulus (Kützing) Cleve & Möller , Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère , 50–100

Actinastrum hantzschii Lagerheim , Coelastrum microporum Nägeli, C. Pseudomicroporum Korshikov , Mucidosphaerium pulchellum (H. C. Wood) C. Bock, Proschold & Krienitz , Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová , Tetrastrum staurogeniaeforme (Schröder) Lemmermann , Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault , Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing , Komma caudate (L. Geitler) D. R. A. Hill

Asterionella formosa Hassall, Diatoma elongatum (Lyngbye) C. Agardh, Melosira varians C. Agardh, Surirella ovata Kützing , Synedra acus Kützing, Thalassiosira inserta I. V. Makarova , Actinastrum hantzschii Lagerheim, A. hantzschii var. subtile Woloszynska , Coelastrum pseudomicroporum Korshikov , Crucigenia tetrapedia (Kirchner) Kuntze , Dictyosphaerium subsolitarium Van Goor , Didymocystis lineate Korshikov , Monoraphidium griffithii (Berkeley) Komárková-Legnerová, Oocystis borgei J. W. Snow , Pediastrum boryanum var. longicorne 25–48 (Reinsch) P. M. Tsarenko, Pediastrum duplex Meyen, Desmodesmus denticulatus (Lagerheim) S. S. An, T. Friedl & E. Hegewald, D. magnus (Meyen) P. M. Tsarenko, D. abundans (Kirchner) E.H.Hegewald, Scenedesmus acutus Meyen, S. acuminatus (Lagerheim) Chodat, S. intermedius var. acutispinus (Y. V. Roll) E. Hegwald & An , S. opoliensis, Cryptomonas marssonii Skuja , Dolichospermum perturbatum (H. Hill) Wacklin, L. Hoffmann & Komárek, nom. inval.

Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski , Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow, Stephanodiscus invisitatus M. H. Hohn & Hellerman , Pseudodidymocystis 20–24

fina (Komárek) E.Hegewald & Deason, D. inconspiqua Korshikov , Pandorina morum (O. F.

Müller) Bory , Scenedesmus spinosus Chodat, Siderocelis ornate (Fott) Fott

В Куйбышевском водохранилище доминировали 2 вида диатомовых водорослей (табл. 3) ( Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen – 85 % , Stephanodiscus hantzschii Grunow – 75 %). К преобладающим относится 20 видов, из них 12 видов диатомовых, по 3 вида зеленых и криптофитовых водорослей, 2 вида цианобактерий. К характерным видам отнесено 4 вида, из них 2 вида диатомовых, по 1 виду зеленых водорослей и цианобактерий. К группе сопутствующих видов относятся 29 видов, из них 13 диатомовых водорослей, 9 видов зеленых, 2 вида криптофитовых, 4 вида цианобактерий и 1 вид эвгленовых.

В Саратовском водохранилище доминировали 6 вида водорослей (табл. 4) из которых в 100 % проб встретился 1 вид диатомовых ( Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen). Всего в доминирующих видах – 4 вида диатомовых, 1 вид динофитовых. К преобладающим относятся 19 видов, из них 10 видов диатомовых, 2 вида зеленых водорослей, 3 вида криптофитовых водорослей и 4 вида цианобактерий. К характерным видам отнесено 5 видов, из них 3 вида диатомовых и 2 вида зеленых. К группе сопутствующих видов относятся 32 вида, из них 20 видов диатомовых водорослей, 7 видов зеленых, 4 вида цианобактерий и 1 вид динофитовых водорослей.

Таблица 3. Частоты встречаемости видов водорослей в контактной зоне Куйбышевском водохранилища

Виды Р , %

Aulacoseira granulate (Ehrenberg) Simonsen , Stephanodiscus hantzschii Grunow 50 – 100

Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen , Aulacoseira subarctica (O. Müller) E. Y. Haworth , Closteriopsis longissima (Lemmermann) Lemmermann , Diatoma elongate (Lyngbye) C. Agardh , Nitzschia acicularis ( Kützing) W. Smith , N. holsatica Hustedt , N. pusilla Grunow , Skeletonema subsalsum (A. Cleve) Bethge , Stephanodiscus binderanus (Kützing) Krieger , Cyclostephanos dubius (Hustedt) Round , Synedra acus Kützing , Fragilaria radians (Kützing) D. M. Williams & Round , 25 – 48 Chlamydomonas globosa J. W. Snow , Closteriopsis longissima (Lemmermann) Lemmermann , Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová , Komma caudate (L. Geitler) D. R.

-

A. Hill, Cryptomonas marssonii Skuja , C. ovate Ehrenberg , Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault , Planktolyngbya limnetica (Lemmermann) Komárková-Legnerová & Cronberg Asterionella formosa Hassall , Melosira varians C. Agardh , Monoraphidium irregulare (G. M. 20 – 24 Smith) Komárková-Legnerová , Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing

Таблица 4. Частоты встречаемости видов водорослей в контактной зоне Саратовского водохранилища

Виды Р , %

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen , Nitzschia pusilla Grunow , Cyclostephanos dubius 51 – 100 (Hustedt) Round , Stephanodiscus hantzschii Grunow , Komma caudate (L. Geitler) D. R. A. Hill

Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen , A. subarctica (O. Müller) E. Y. Haworth , Diatoma vulgaris Bory , Melosira varians C. Agardh , Navicula reinhardtii (Grunow) Grunow , Nitzschia acicularis (Kützing) W.Smith , N. holsatica Hustedt , Skeletonema subsalsum ( A. Cleve) Bethge , Synedra acus Kützing , S. acus var. radians (Kützing) Hustedt , Closteriopsis longissima 25 – 48 (Lemmermann) Lemmermann , Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová , Cryptomonas caudate J. Schiller , C. marssonii Skuja , C. оvata Ehrenberg , Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault , Lyngbya limnetica Lemmermann , Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing , Pseudanabaena mucicola (Naumann & Huber-Pestalozzi) Schwabe

Cymbella affinis Kützing , Nitzschia palea (Kützing) W. Smith , Nitzschia vermicularis (Kützing) Hantzsch , Chlamydomonas globosa J. W. Snow , Tetraselmis arnoldii (Proshkina-Lavrenko) R. E. 20 – 24 Norris, Hori & Chihara

В Волгоградском водохранилище доминировал 1 вид диатомовых водорослей (табл. 5). К преобладающим относятся 9 видов, из них 7 видов диатомовых, 2 вида криптофитовых водорослей. К характерным видам отнесено 5 видов, из них 4 вида диа- томовых и 1 вид криптофитовых водорослей. К группе сопутствующих видов относятся 28 видов, из них 21 вид диатомовых водорослей, 2 вида зеленых, 3 вида цианобактерий и 2 вида криптофитовых водорослей.

Таблица 5. Частоты встречаемости видов водорослей в контактной зоне Волгоградского водохранилища

Виды Р , %

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 50

Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen , Cocconeis placentula var. euglypta (Ehrenberg)

Cleve , Diatoma vulgaris Bory , Melosira varians C. Agardh , Navicula reinhardtii (Grunow) 25 – 44 Grunow , Nitzschia pusilla Grunow , Stephanodiscus hantzschii Grunow , Komma caudata (L.

Geitler) D. R. A. Hill, Cryptomonas ovata Ehrenberg

Cymbella affinis Kützing , Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith , N. holsatica Hustedt , N. pusilla 20 – 24 Grunow , Cryptomonas marssonii Skuja

На Нижней Волге в рукавах дельты доминировали 14 видов, из которых в 92 – 100 % проб встречались 4 вида (3 диатомовых, 1 цианобактерии). Всего к доминирующим видам (табл. 6) относятся 9 видов диатомовых водорослей, 4 вида зеленых, 1 вид цианобактерий. К преобладающим относятся 14 видов, из них 10 видов диатомовых, по 2

вида зеленых водорослей и цианобактерий. К характерным видам отнесено 8 видов, из них 5 видов диатомовых, 1 вид зеленых водорослей и 2 вида цианобактерий. К группе сопутствующих видов относятся 28 видов, из них 6 видов диатомовых водорослей, 1 вид зеленых, 3 вида цианобактерий и 1 вид ди-нофитовых водорослей.

Таблица 6. Частоты встречаемости видов водорослей в контактной зоне Нижней Волги

Виды Р , %

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen , Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen , Cocconeis placentula Ehrenberg , Navicula exigua (W. Gregory) Grunow , N. gastrum (Ehrenberg) Kützing , Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith , N. paleacea (Grunow) Grunow , Sceletonema subsalsum (A. Cleve) Bethge , Stephanodiscus hantzschii Grunow , Actinastrum hantzschii 51 Lagerheim , Binuclearia lauterbornii (Schmidle) Proshkina-Lavrenko , Pediastrum duplex Meyen , Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson , Planktolyngbya limnetica (Lemmermann) Komárková-Legnerová & Cronberg

Amphora ovalis (Kützing) Kützing , Aulacoseira granulate (Ehrenberg) Simonsen , Gomphonella calcarea (Cleve) R. Jahn & N.Abarca, Navicula cryptocephala Kützing , N. rhynchocephala Kützing , Prestauroneis protracta (Grunow) Kulikovskiy & Glushchenko , Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkovsky, Nitzschia palea (Kützing) W.Smith , Synedra acus Kützing , Ulnaria ulna (Nitzsch) 25 – 44 Compere, Desmodesmus intermedius (Chodat) E. Hegewald , Monoraphidium griffithii (Berkeley) Komárková-Legnerova , Microcystis pulverea (H. C. Wood) Forti , Tetradesmus lagerheimii M. J. Wynne & Guiry

Aulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen , Cymbella affinis Kützing , Melosira varians C. Agardh , Navicula radiosa Kützing , N. reinhardtii (Grunow) Grunow , Mucidosphaerium pulchellum (H. C. 20 – 24 Wood) C. Bock, Proschold & Krienitz , Chroococcus minor ( Kützing) Nägeli, Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing

Эколого-географический анализ прибрежных зон исследованных водохранилищ показал, что в биогеографическом отношении альгофлора представлена космополитными видами 327 видов (91.3 %), к бореаль- ным относятся лишь 5 видов (1.4 %), североальпийским и субтропическим – по 1 виду (0.3 %), к малоизученным – 23 вида (6.7 %) (табл. 7).

Таблица 7. Биогеографическая характеристика фитопланктона контактной зоны на каскаде Волжских водохранилищ (распространение видов)

|

Водохранилище |

Кол-во видов |

Космополитный |

Бореальный |

Североальпийский |

Субтропический |

Малоизученный в биогеографическом отношении |

|

Горьковское |

109 |

102 |

2 |

1 |

– |

4 |

|

Чебоксарское |

127 |

116 |

2 |

1 |

1 |

7 |

|

Куйбышевское |

142 |

129 |

3 |

– |

– |

10 |

|

Саратовское |

120 |

110 |

3 |

– |

– |

7 |

|

Волгоградское |

113 |

104 |

2 |

– |

– |

7 |

|

В целом по каскаду вдхр. и притокам |

358 |

327 |

5 |

1 |

1 |

24 |

Северо-альпийский вид ( Aulacoseira subarctica (O. Müller) E. Y. Haworth) встречен в Горьковском и Чебоксарском водохранилищах, субтропический ( Coelastrum indicum W. B. Turner) – в Чебоксарском (см. табл. 7).

Среди бореальных видов - представители диатомовых (3 вида) и золотистых водорослей (1 вид). На Верхней Волге (Горьковское, Чебоксарское водохранилища и некоторые их притоки) встречено только 2 вида: Thalassiosira incerta I. V. Makarova, Kephyrion rubri-claustri Conrad; на Средней и Нижней Волге – 3 вида: Cymbellafalsa diluviana

(Krasske) Lange-Bertalot & Metzeltin, Navicula menisculus Schumann, Nitzschia sublinearis Hustedt.

По принадлежности к жизненным формам подавляющее большинство всего видового состава – истинно-планктонные формы - 39.1 % (140 видов), планктонно-перефи-тонных - 16.8 % (60 видов), литоральных видов - 10.3 %, бентосных видов - 9.5 %, видов обрастаний – 5.9 %, большое количество планктонно-перефитонных видов – 16.8 % (табл. 8).

Таблица 8. Жизненные формы фитопланктона контактной зоны на каскаде Волжских водохранилищ

|

Водохранилище |

Горьковское |

Чебоксарское |

Куйбышевское |

Саратовское |

Волгоградское |

В целом по каскаду вдхр. и притокам |

|

Планктонно-перифитонно-бентосный |

4 |

4 |

7 |

7 |

6 |

15 |

|

Планктонно-перифитонно-эврибионтный |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

3 |

|

Планктонно-литоральный |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

Планктонно-бентосно-эврибионтный |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Бентосно-планктонный |

3 |

3 |

9 |

7 |

10 |

22 |

|

Перифитонно-бентосный |

– |

– |

2 |

3 |

2 |

5 |

|

Перифитонно-планктонный |

1 |

1 |

7 |

7 |

7 |

17 |

|

Планктонно-перифитонный |

41 |

47 |

24 |

14 |

11 |

60 |

|

о – перифитонный (обрастания) |

– |

2 |

5 |

6 |

7 |

21 |

|

л – литоральный |

2 |

4 |

13 |

9 |

10 |

37 |

|

п – планктонный |

55 |

61 |

60 |

50 |

39 |

140 |

|

б – бентосный |

1 |

3 |

11 |

14 |

17 |

34 |

|

э – эврибионтный |

– |

– |

1 |

1 |

1 |

1 |

Встречены также перифитонно-бентосные виды - 5 (1.4 %) и другие жизненные формы. Отмечен лишь один эврибионтный вид ( Pseudanabaena mucicola (Naumann & Huber-Pestalozzi) Schwabe) в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах, а также р. Чапаевке (левый приток р. Волги, устье реки ниже г. Самары). Также единично представлен планктонно-перифитонно-эв-рибионтный вид ( Diatoma elongata (Lyngbye) C. Agardh), встреченный во всех исследованных водохранилищах и большинстве изученных рек Верней, Средней и Нижней Волги.

По отношению к солености 74.9 % (268 видов) - индифферентные виды, олигогало-бы – 9.2 % (33 вида), галлофилы – 7.0 % (25 видов), мезогалобы - 3.1 % (11 видов), галлофобы - 1.1 % (4 вида). По изменению соотношения индикаторных групп прослеживалось влияние зональности водных объектов: по мере нарастания минерализации воды в направлении от Верхней к Нижней Волге увеличивалось число галофилов (от 5 до 11) и мезогалобов (от 0 до 6), а галофобов - снижалось (от 2 до 1) (табл. 9).

Таблица 9. Галобность видов фитопланктона контактной зоны на каскаде Волжских водохранилищ

Галофобы представлены 3 видами диатомовых водорослей ( Аulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen, A. subarctica (O. Müller) E. Y. Haworth, Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve) и 1 видом эвгленовых ( Trachelomonas planctonica f. Ornata (Skvortzov) Popova). Таксоны Аulacoseira distans и A. subarctica встречены в Горьковском и Чебоксарском водохранилищах и их притоках. В водохранилищах Средней и Нижней Волги, а также в их притоках отмечен галофобный вид Caloneis amphisbaena. Таксон Trachelomonas planctonica встречен лишь на р. Падовке (устье реки – в правобережной пойме р. Самары).

Виды-мезогалобы встречены в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах и некоторых притоках. Все 11 видов – представители диатомовых водорослей, наиболее часто встречаемые – Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann & J. C. Lewin, Nitzschia reversa W. Smith, Tabularia tabulate (C. Agardh) Snoeijs.

Олигогалобы представлены 33 видами, лишь 2 из них встречаются в водоемах и водотоках Верхней Волги и рукавах и протоках Нижней Волги – это представители зеленых водорослей ( Mucidosphaerium pulchellum (H. C. Wood) C. Bock, Proschold & Krienitz) и цианобактерий ( Merismopedia tenuissima Lemmermann).

По отношению к рН воды выявлено 277 таксонов-индикаторов, преобладают ин-дифференты – 44.7 % (160 видов), алкали-филов и алкалибионтов – 31.6 % (113 видов), ацидофилов и ацидобионтов – 1.1 % (4 вида) (табл. 10).

Таблица 10. Количество видов фитопланктона контактной зоны на каскаде Волжских водохранилищ по отношению к рН

|

Водохранилище |

Алкалифил + алкалибионт |

Ацидофил + ацидобионт |

Индифферент |

Нет данных |

|

Горьковское |

22 |

2 |

60 |

25 |

|

Чебоксарское |

27 |

2 |

70 |

28 |

|

Куйбышевское |

54 |

– |

54 |

34 |

|

Саратовское |

50 |

– |

38 |

32 |

|

Волгоградское |

53 |

– |

36 |

24 |

|

В целом по каскаду вдхр. и притокам |

113 |

4 |

160 |

81 |

Индифференты в основном представлены видами зеленых (99 видов) и диатомовых (24 вида) водорослей, алкалифилы – диатомовыми (99 видов).

В Горьковском и Чебоксарском водохранилищах преобладали индифференты, в Саратовском и Волгоградском – алкалифилы. В Куйбышевском водохранилище индиффе-ренты и алкалифилы представлены в одинаковом количестве.

Ацидофилы представлены 2 видами диатомовых (Аulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen, Aulacoseira subarctica (O. Müller) E. Y. Haworth) и по одному виду цианобактерий (Chroococcus turgidus (Kützing) Nägeli) и эвгленовых водорослей (Trachelomonas planctonica f. Ornate (Skvortzov) Popova).

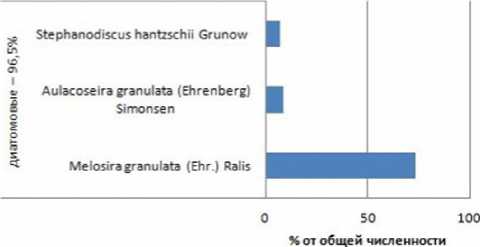

По численности в большинстве исследованных водных объектов (водохранилищах и реках) доминировали диатомовые водоросли, за исключением рек Вятка, Казанка, Кудьма, Ока. В этих реках доминировали зеленые водоросли по численности, как и в озере Средний Кабан. В Чебоксарском водохранилище и реке Кривуша содоминирова-ли диатомовые и зеленые водоросли.

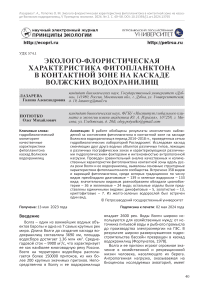

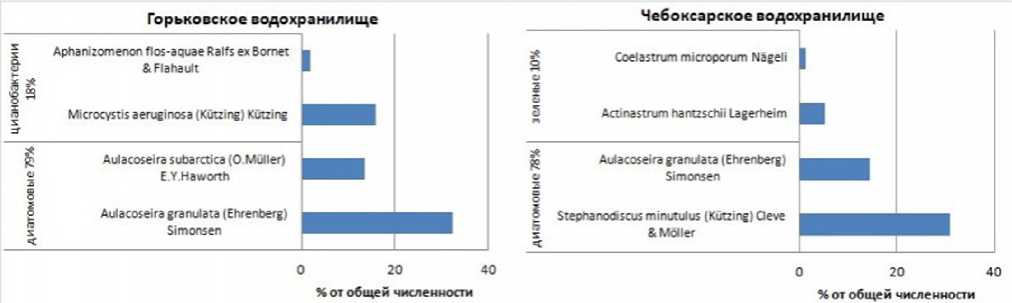

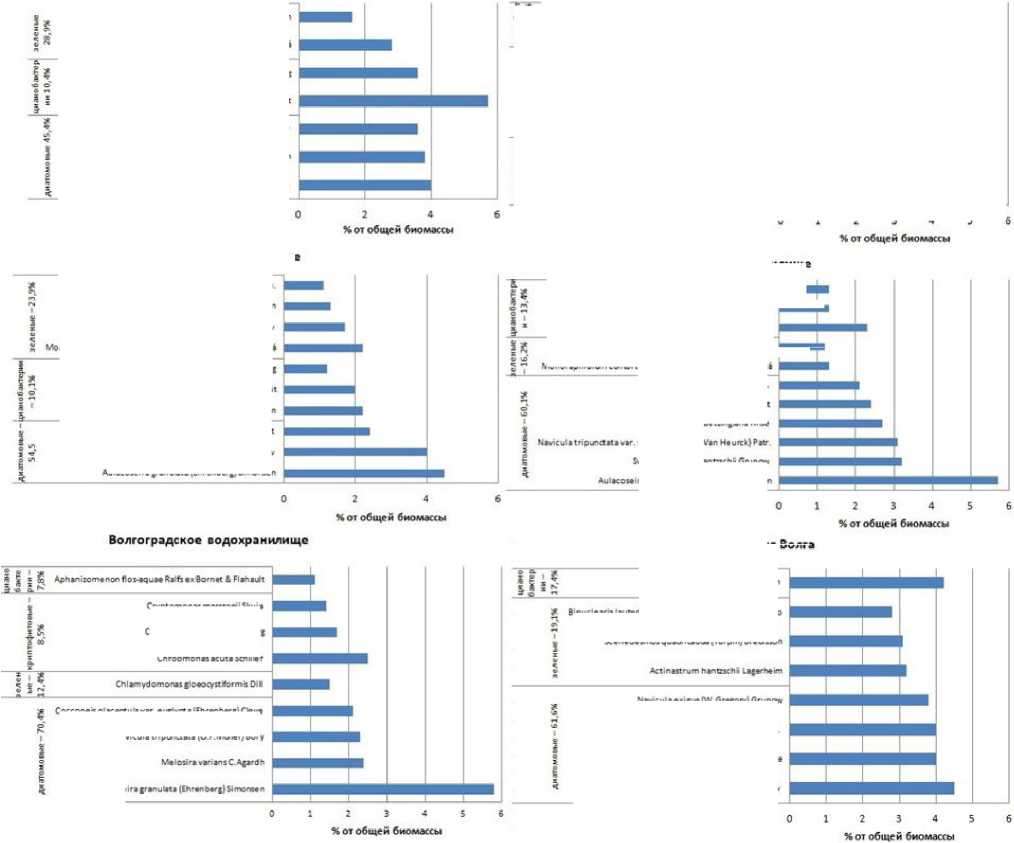

Соотношение доминирующих отделов водорослей по численности в контактной зоне исследованных водохранилищ и доля преобладающих видов в общей численности представлены на рис. 1.

О 2 4 6 8 10 12 14 % от общей численности

Нижняя Волга

Волгоградское водохранилище

% От общей численности

Рис. 1. Соотношение доминирующих отделов водорослей в исследованных водохранилищах и доля преобладающих видов по численности

Fig. 1. The ratio of the dominant algae divisions in the studied reservoirs and the proportion of the predominant species in number

Диапазоны изменения численности преобладающих отделов водорослей на каска- де Волжских водохранилищ за период исследования представлены в табл. 11.

Таблица 11. Численности преобладающих отделов водорослей

|

Водохранилище |

Диатомовые водоросли, кл*10 6 /л |

Цианобактерии, кл*10 6 /л |

Зеленые водоросли, кл*10 6 /л |

|

Горьковское |

0.001–22.76 |

0.001–386.40 |

|

|

Чебоксарское |

0.001–9.07 |

0.001–143.56 |

0.001–28.88 |

|

Куйбышевское |

5.0–3600.0 |

10.0–73000.0 |

5.0–1760.0 |

|

Саратовское |

5.0–7800.0 |

30.0–15200.0 |

|

|

Волгоградское |

5.0–30000.0 |

40.0–6400.0 |

|

|

Нижней Волги |

1.0–9380000.0 |

1.0–12280000.0 |

2.0–848000.0 |

|

Реках Верхней Волги (Санихта, Узола, Пыра) |

0.001–6.56 |

0.02–0.640 |

|

|

Реках Средней Волги (Ока, Теша, Кудьма, Казанка) |

0.001–13520.00 |

0.001–28400.00 |

0.001–6000.0 |

|

В реках Нижней Волги |

1–8220000 |

1–11040000 |

1–736000.0 |

Сравнение исследованных водных объектов по средней численности фитопланктона показало, что в целом по исследованным водным объектам доминирующими по численности являются такие виды, как:

из диатомовых водорослей – Stephanodiscus hantzschii, Diatoma sp., Aulacoseira granulata, из зеленых – Monoraphidium contortum, Chlamydomonas sp., Scenedesmus quadricau-da, из золотистых – Chrуsococcus biporus, из криптофитовых – Cryptomonas sp., Cryptomonas оvata Ehr., из эвгленовых – Trachelomonas volvocina Ehr., из цианобактерий – Aphanizomenon flos-aquae, Lyngbya limnetica, Microcystis aeruginosa.

По доле в биомассе в контактной зоне большинства исследованных водных объектов доминировали диатомовые водоросли, за исключением р. Кривуши, где их вклад в общую биомассу составлял лишь 10 %, а вклад цианобактерий – 82 %. В р. Чапаевке по общей биомассе преобладали зеленые водоросли (38 %) и цианобактерии (31 %), вклад диатомовых составлял лишь 23 %. В реке Степной Зай также преобладали зеленые водоросли (49 %), доля диатомовых составляла 40 %.

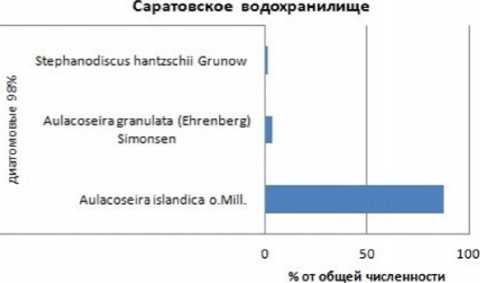

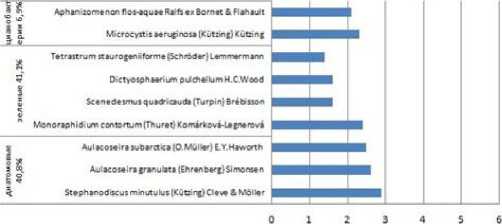

Соотношение доминирующих отделов водорослей по биомассе в исследованных водохранилищах и доля преобладающих видов в общей биомассе фитопланктона представлены на рис. 2.

Диапазоны изменения биомассы преобладающих отделов водорослей на каскаде Волжских водохранилищ за период исследования представлены в табл. 12. Максимальные средние по водоему значения биомассы наблюдались в летне-осенний период.

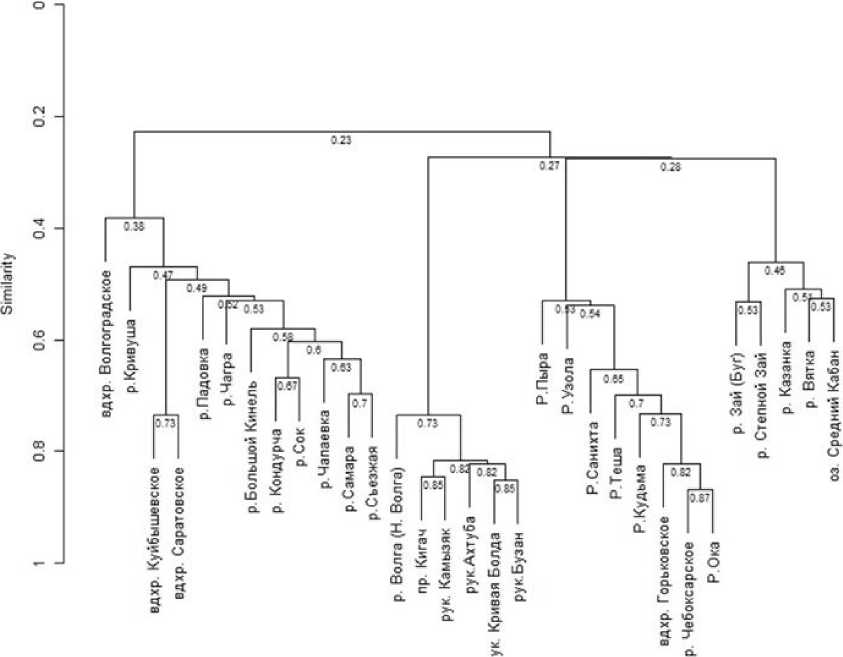

Выделение доминирующих группировок видов, формирующих отдельные биоценозы, в исследованном материале проводили с использованием коэффициента общности видового состава Съёренсена – Чеканов-ского (Ksc), применяя программный модуль «GRAPHS» (Новаковский, 2004).

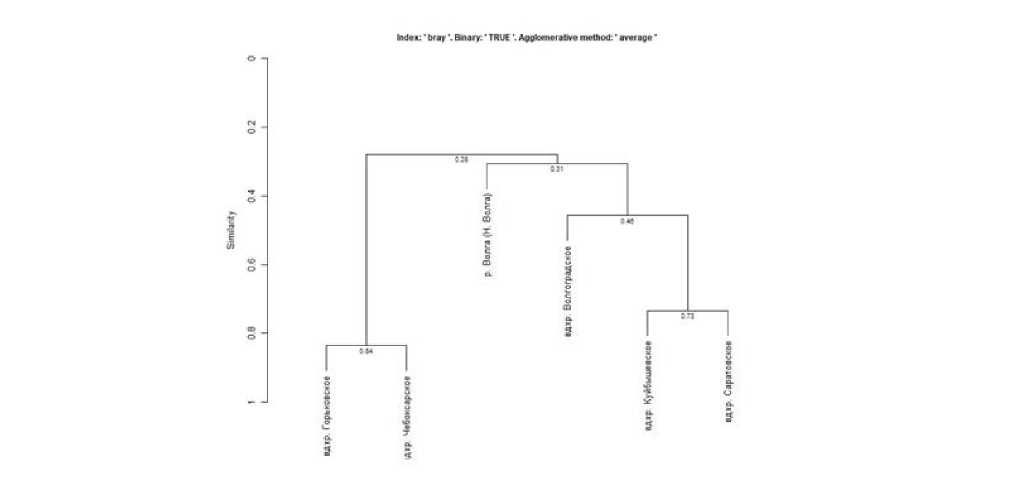

На дендрограмме (рис. 3) определяются несколько крупных кластеров, соответствующих различным частям бассейна р. Волги: водохранилища Верхней Волги и Оки выделяются в отдельный кластер на уровне сходства 82–87 %, водохранилища средней Волги – на уровне 73 %, притоки Чебоксарского водохранилища – 53–73 %, притоки Куйбышевского водохранилища – 46 %, притоки Саратовского водохранилища – 52–70 %, рукава Нижней Волги – 73–85 %. Наиболее близки по сходству видового состава рукава дельты Волги, коэффициент Съёренсе-на – Чекановского составляет 82–85 %, при этом для рукавов Кигач и Камызяк значение коэффициента – 85 %, как и для рукавов Кривая Болда и Бузан. В целом для Нижней Волги (от речной части у г. Волгограда и рукавов дельты) значение коэффициента – 73 %.

Горьковское водохранилище

Чебоксарское водохранилище

S»nHii>nji quadn cauda (Turpin) Brel» non

Monoraphi dn/n conMum (Thurat) Komarkova-Ugnarova

Microcyrtii aer^inosa IKutang) Kutong

Staph

AulacoseiragranuMa (Ehrenberg) Sienonaen

Auiacoaeira Mbaraica |O.Muiier)LY.H»wonh

Куйбышевское водохранилище

Monoraphidiwn meguiarelGM Smith) Rom -legn

СЮйепори longitsana llemmermann) Lemmarmann

Moooraphidion c onto num (Thurat) Komarko*a4egnerovt

Microcyjtif aeruginosa (Rutting) Ku® ng

StaphanodecuidubiLBHuttadt

Lyngbya limnatca Larnmarmann

NittKhiakuawgena Hite

Staphanodocus dubim Hustadt

Staphanodecuihantzschii Grunwa

Au>K0Mira granuiata(EhranMrg)$ Natncuiaangua (w Gregory) Grunow Nitachia paieacaa Grin Skeietonema «uteaiaum (A.Cieve) Bethea Stephanodacui hantach» Grun as Рис. 2. Соотношение доминирующих отделов водорослей в исследованных водохранилищах и доля преобладающих видов по биомассе Саратовское водохранилище MicrocywnaeruginosaiKutsngiKueng Щ^н^^М U4noraphid«um ton to num (Thyrat) Komarkov»-Ug«w ro*a Сюяаг>oppt long,юта (lemma rmann)lammarmenn ^m^^M Staphanodiacus hantach» Ошмм > granuiata (Ehrenberg) S< momen Нижняя Волга Водохранилище Диатомовые водоросли, г/м3 Цианобактерии, г/м3 Зеленые водоросли, г/м3 Горьковское 0.0004–8.04 0.00013–4.13 0.00001–0.335 Чебоксарское 0.00006–11.32 0.00002–3.92 0.00003–6.59 Куйбышевское 0.01–2.46 0.01–4.79 0.01–3.11 Саратовское 0.0003–51.2 0.0003–0.95 0.00008–0.43 Волгоградское 0.00019–235.5 0.00047–0.677 0.000314–0.719 Нижней Волги 0.000038–14.34 0.000019–0.197 0.0001–0.0413 Реках Верхней Волги (Санихта, Узола, Пыра) 0.197–5656.69 0.00004–15380.21 0.134–79.42 Реках Средней Волги (Ока, Теша, Кудьма, Казанка) 0.00008–936.54 0.00001–108.58 В реках Нижней Волги 0.00002–23.4 0.00001–14.47 0.0001–6.45 Index:' bray ’. Binary:' TRUE'. AggiomeraUve method:' average Рис. 3. Дендрограмма видового сходства исследованных водных объектов (по данным за период 2014– 2018 гг.). По оси абсцисс – водные объекты, по оси ординат – коэффициент Съёренсена – Чекановского Fig. 3. Dendrogram of the species similarity of the studied water bodies (according to data for the period 2014–2018). On the abscissa axis – water objects, on the ordinate axis – the Sorensen – Chekanovsky coefficient Также можно отметить, что степень видового сходства планктона контактных зон водохранилищ без учета рек (рис. 4) между планктонными сообществами Верхней и Нижней Волги составляет лишь 28 %. Традиционно считается, что сообщества фитопланктона водотоков носят континуальный характер, что предполагает относительно равномерную представленность видового состава на всем протяжении водотока. Для контактной зоны эта закономерность также прослеживается. Наибольшее видовое сходство наблюдается между Горьковским и Чебоксарским водохранилищами, этот показатель составляет 84 %, между Куйбышевским и Саратовским (73 %), между ними и Волгоградским водохранилищем – 46 %. Между водохранилищами Средней Волги и Нижней Волгой показатель видового сходства минимальный – 31 %. Заключение Определен и уточнен современный состав флоры фитопланктона контактных зон – сообществ, которые служат первичным биофильтром загрязнения и сильнее всего подвержены антропогенной нагрузке. Эколого-флористическая оценка фитопланктона прибрежных сообществ контактной зоны каскада Волжских водохранилищ показала, что в составе фитопланктона (по данным наблюдений за 2014–2018 гг.) встречено 358 видов, подвидов и вариаций, наибольшее видовое разнообразие принадлежало следующим классам: Bacillariophycea – 147 видов, Chlorophycea – 94 вида, Cyanophycea – 38 видов. Наименьшее разнообразие отмечено для Euglenophycea – 23 вида, Chrysophycea – 6 видов, Cryptophycea – 5 видов, Dinophycea – 9 видов, Xanthophycea – 1 вид. Наибольшее число видов зарегистрировано в Волгоградском – 189 видов, Куйбышевском – 180 и Чебоксарском водохранилищах – 177, из водотоков – в реках Ока – 177 видов и Большой Кинель – 121, Горьковское – 140, Саратовское водохранилище – 147 таксонов. Сравнивая количество обнаруженных нами видов на каскаде водохра- Рис. 4. Дендрограмма видового сходства исследованных водохранилищ (по данным за период 2014– 2018 гг.). По оси абсцисс – водохранилища, по оси ординат – коэффициент Съёренсена – Чекановского Fig. 4. Dendrogram of the species similarity of the studied Reservoirs (according to data for the period 2014– 2018). On the abscissa axis – reservoirs, on the ordinate axis – the Sorensen – Chekanovsky coefficient нилищ с данными других исследователей, можно констатировать, что видовое разнообразие, обнаруженное нами, намного скуднее. Так, в работе Л. Г. Корневой (2015) в составе флоры водохранилищ за период 1953– 2004 гг. выявлено всего 2475 видов, разновидностей и форм водорослей (Cyanophyta – 280, Chrysophyta – 198, Bacillariophyta – 698, Xanthophyta – 86, Сryptophyta – 37, Dinophyta – 49, Raphidophyta – 2, Euglenophyta – 250, Chlorophyta – 875). Однако такой результат ожидаем, учитывая, что исследования проведены для сообществ фитопланктона только прибрежных сообществ (контактной зоны), а не всей акватории. Исследованные сообщества испытывают большее антропогенное воздействие, что также не может не сказаться на видовом разнообразии. Число общих видов водорослей, обнаруженных в контактных зонах водохранилищ, ограничено единичными представителя- ми. Во всех исследованных водных объектах встречены лишь два вида диатомовых – Stephanodiscus hantzschii Grunow, Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith. По доле в биомассе и численности в большинстве исследованных водных объектов доминировали диатомовые водоросли. В целом альгофлора представлена космополитными видами. Большинство видового состава – истинно-планктонные формы (62.5 %), литоральных видов – 11.3 %, бентосных видов – 12.5 %, видов обрастаний – 13.3 %. По сходству видового состава наиболее близки: рукава дельты Волги (82–85 %); Чебоксарское водохранилище и р. Ока (87 %); Куйбышевское и Саратовское водохранилища (73 %), Чебоксарское и Горьковское водохранилища (84 %). Наименьшее видовое сходство отмечено между кластерами, представленными водными объектами Верхней и Нижней Волги (28 %).

Список литературы Эколого-флористическая характеристика фитопланктона в контактной зоне на каскаде Волжских водохранилищ

- Буйволов Ю. А., Быкова И. В., Лазарева Г. А., Потютко О. М., Уваров А. Г. Cовременное состояние и перспективы развития мониторинга качества вод по гидробиологическим показателям в России // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2016. Т. 27, № 2. С. 42–58.

- Водоросли, вызывающие «цветение» водоемов Северо-Запада России . М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. 370 с.

- Голлербах М. М., Косинская Е. К., Полянский В. И. Синезеленые водоросли . М.: Сов. наука, 1953. 652 с. (Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 2).

- Дедусенко-Щеголева И. Т., Голлербах М. М. Желто-зеленые водоросли . М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 272 с. (Определитель пресноводных водорослей СССР, Вып. 5).

- Диатомовые водоросли России и сопредельных стран: Ископаемые и современные. Т. II. Вып. 3 / И. В. Макарова, Н. И. Стрельникова, Т. Ф. Козыренко и др.; Под ред. И. В. Макаровой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. 112 с.

- Забелина М. М., Киселев И. А., Прошкина-Лавренко А. И., Шешукова В. С. Диатомовые водоросли . М.: Сов. наука, 1951. 620 с. (Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 4).

- Забелина М. М., Мейер К. И. Определитель низших растений . Т. 1. М.: Сов. наука, 1953. 396 с.

- Зеленевская Н. А. Динамика развития фитопланктона Волгоградского водохранилища в 2018 году // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: Материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф.: В 2 т. Т. 1. Тольятти, 2019. С. 214–217.

- Зеленевская Н. А. Фитопланктон Волгоградского водохранилища в 1990 году // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2010. № 10. С. 36–42.

- Корнева Л. Г. Фитопланктон водохранилищ бассейна Волги / Под ред. А. И. Копылова. Кострома: Костромской печатный дом, 2015. 284 с.

- Кривина Е. С., Тарасова Н. Г. Фитопланктон Саратовского водохранилища: таксономический состав и эколого-географическая характеристика // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2013. Т. 22, № 2. С. 47–62.

- Кузьмин Г. В. Фитопланктон. Видовой состав и обилие // Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М., 1975. С. 73–87.

- Лаврентьева Г. М. Фитопланктон водохранилищ Волжского каскада . Л., 1977. 168 с. (Известия ГосНИОРХ. Т. 114).

- Лазарева Г. А. Экологическое состояние Горьковского и Чебоксарского водохранилищ по многолетним данным гидробиологического мониторинга : Дис. ... канд. биол. наук. М., 2005. 284 с.

- Мошкова И. А., Голлербах М. М. Зеленые водоросли. Класс улотриксовые (1) . Л.: Наука, 1986. 360 с. (Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 10).

- Новаковский А. Б. Возможности и принципы работы программного модуля «GRAPHS» . Сыктывкар., 2004. 27 с. (Автоматизация научных исследований / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр. Вып. 27).

- Охапкин А. Г., Горохова О. Г., Генкал С. И., Паутова В. Н. К альгофлоре нижнего течения реки Ока // Ботанический журнал. 2010. Т. 95, № 10. С. 1422–1436.

- Охапкин А. Г. Фитопланктон Чебоксарского водохранилища . Тольятти: Самарский науч. центр. РАН, 1994. 275 с.

- Охапкин А. Г., Микульчик И. А., Корнева Л. Г., Минеева Н. М. Фитопланктон Горьковского водохранилища . Тольятти: Изд-во Самарского науч. центра РАН, 1997. 224 с.

- Паламарь-Мордвинцева Г. M. Зеленые водоросли. Класс Конъюгаты. Порядок Десмидиевые (2) . Л.: Наука, 1982. 620 с. (Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 11 (2)).

- Паутова В. Н., Попченко И. И. Видовой состав и динамика биомассы фитопланктона (1957–1984 гг.) // Паутова В. Н., Номоконова В. И. Динамика фитопланктона нижней Волги – от реки к каскаду. Тольятти: Изд-во Самарского науч. центра РАН, 2001. С. 186–209.

- Паутова В. Н., Генкал С. И., Номоконова В. И., Тарасова Н. Г. Сезонная и межгодовая динамика центрических диатомовых водорослей в Куйбышевском водохранилище // Биология внутренних вод. М.: Российская академия наук, 2009. № 3. С. 25–35.

- Попов С. С., Потютко О. М. Качественные и количественные показатели фитопланктона поверхностных вод северной Евразии 2014–2019 гг. : Свидетельство о регистрации базы данных 2021620384, 03.03.2021. Заявка № 2021620221 от 19.02.2021.

- Попченко И. И. Видовой состав и динамика фитопланктона Саратовского водохранилища . Тольятти: Изд-во Самарского науч. центра РАН, 2001. 148 с.

- Потютко О. М. Особенности формирования сообществ прибойно-ледовых зон и их экология на примере Куршского залива : Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М., 2016. 24 с.

- Приймаченко А. Д. Фитопланктон Горьковского водохранилища в первые годы его существования (1956–1957) // Труды Института биологии водохранилищ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 3–19.

- Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем / Под ред. В. А. Абакумова. СПб., 1992. 317 с.

- РД 52.24.309-2016. Организация и проведение режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши . URL: https://docs.cntd.ru/document/495872993?ysclid=lu86ksojk5529405385(дата обращения: 10.05.2023).

- Решетняк О. С., Никаноров А. М., Брызгало В. А., Косменко Л. С. Антропогенная трансформация водной экосистемы Нижней Волги // Водные ресурсы. 2013. Т. 40, № 6. С. 623–632.

- Тарасова Н. Г., Буркова Т. Н. Фитопланктон Куйбышевского водохранилища в августе 2009 г. // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т. 12, № 1. С. 174–178.

- Фортунатов М. А. Физико-географическая характеристика бассейна // Волга и ее жизнь / Ред. Н. В. Буторин. Л.: Наука, 1978. С. 1–31.

- HELCOM Guidelines for the Baltic monitoring programme for the third stage. Part D. Biological determinants // Baltic Sea Environment Proceedings. 1988. 27D. P. 161.

- Tikkanen T. Kasviplanktonopas. Helsinki, 1986. 278 s.

- Guiry M. D. & Guiry G. M. AlgaeBase. URL: https://www.algaebase.org (дата обращения: 10.05.2023).