Эколого-метеорологические аспекты изменения качества атмосферного воздуха г. Саранска за 2000-2010 гг

Автор: Меркулова Светлана Владимировна, Хлевина Светлана Евгеньевна, Меркулов Петр Иванович

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: География

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается качество атмосферного воздуха г. Саранска за первое десятилетие ХХ столетия. Контроль за состоянием атмосферного воздуха Саранска осуществлялся на 4 стационарных постах. Из специфических примесей контролировались ртуть, формальдегид, бенз(а)пирен, тяжелые металлы, растворимые сульфиды, оксид азота. Загрязнение воздуха определялось по значениям средних и максимальных разовых концентраций примесей. Степень загрязнения оценивалась при сравнении фактических концентраций с предельно допустимыми концентрациями (ПДК). Мониторинговое исследование включало в себя определение содержания в воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода, формальдегида, ртути, бенз(а)пирена и тяжелых металлов. Проанализирована динамика основных загрязняющих веществ, роль метеорологических факторов в определении уровня загрязнения атмосферного воздуха. Масштабы загрязнения, в первую очередь, связаны с мощностью выбросов, длительностью нахождения загрязняющих веществ в атмосфере и характером движения воздушных потоков, определяющих процессы рассеивания, выведения или накопления этих примесей. Существенное влияние на эти процессы оказывает городская среда. В частности, высота зданий, планировка улиц, размещение лесопарковых зон и водных объектов способствуют формированию особых микроклиматических условий, влияющих на рассеивание и концентрацию поллютантов. Отмечается, что низкое качество воздуха в городе формировалось в основном за счет высокого содержания бенз(а)пирена и формальдегида. Средние концентрации последнего с 2000 по 2010 г. практически оставались на одном уровне и превышали ПДК. Максимальные значения за этот же период были выше ПДК и лишь в 2010 г. были немного снижены. Общий же тренд максимальных значений можно определить как понижающийся. Отмечено, что качество атмосферы Саранска остается неудовлетворительным, несмотря на некоторое снижение показателей загрязняющих веществ в течение рассматриваемого периода.

Загрязнение атмосферы, индекс загрязнения, предельно допустимая концентрация, разовая концентрация, максимальная концентрация

Короткий адрес: https://sciup.org/14720162

IDR: 14720162 | УДК: 551.515(470.345-25) | DOI: 10.15507/VMU.025.201502.079

Текст научной статьи Эколого-метеорологические аспекты изменения качества атмосферного воздуха г. Саранска за 2000-2010 гг

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой, а его загрязнение – мощным, постоянно действующим фактором воздействия на человека и окружающую среду. Экологическое состояние воздушного бассейна городских территорий, определяющее во многом здоровье населения, остается одной из важных проблем на современном этапе развития человечества. Города являются центрами притяжения и скопления огромного количества людей, различных видов производств, инфраструктуры, транспорта – основного источника загрязнения атмосферы. Процессы, происходящие в атмосфере, наиболее трудно поддаются контролю, прогнозу и управлению, что затрудняет проведение природоохранных мероприятий [7].

Масштабы загрязнения, в первую очередь, связаны с мощностью выбросов, длительностью нахождения загрязняющих веществ в атмосфере и характером движения воздушных потоков, определяющих процессы рассеивания, выведения или накопления этих примесей [1]. Пределы линейного масштаба загрязнения лимитируются временем жизни вещества или продуктов его превращений в природных средах.

Атмосфера, как и вся природная среда в целом, обладает способностью к самоочищению. Метеорологические условия оказывают существенное влияние на количество примесей, поступающих в атмосферу, велика также роль отдельных метеорологических элементов и их сочетаний в формировании уровня загрязнения воздуха в городах.

С точки зрения метеорологии, содержание газовых и аэрозольных примесей в воздухе того или иного района может изменяться под влиянием трех классов атмосферных движений, различающихся своими пространственновременными масштабами: локальными, мезо- и макромасштабными. Процессы локального масштаба формируют уровни загрязнения непосредственно вокруг источника загрязнения на удалении до 20 км. Мезомасштабные обусловливают перенос и рассеивание примесей на расстоянии от 20 до 200 км от источника. Макромасштабные процессы формируют уровни загрязнения на удалении от источников от 200 до нескольких тысяч километров.

В настоящее время для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики: среднесуточная концентрация примеси в воздухе; максимальная разовая концентрация примеси; предельно-допустимая концентрация (ПДК); среднее квадратическое отклонение концентрации примеси; повторяемость разовых концентраций примеси в воздухе выше

5 ПДК; индекс загрязнения атмосферы (ИЗА); стандартный индекс загрязнения (СИ). В Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова для воздуха населенных мест разработаны и утверждены ПДК 411 веществ, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека [3].

Уровень загрязнения воздуха зависит от объема выбрасываемых веществ и их химического состава, от высоты выброса и от метеорологических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ. К последним относятся устойчивая стратификация и слабые ветры (4–6 м/с), а также туманы, аккумулирующие примеси и образующие вещества повышенной токсичности. Водяной пар поглощает и удерживает вредные примеси. Подобные процессы наблюдаются как у поверхности земли, так и в высоких, наиболее загрязненных, слоях воздуха. Следствием этого является возрастание концентрации загрязнителей в слое воздуха, насыщенного влагой (например, в туманах), и их уменьшение над ним. Растворимые газы в каплях тумана в результате химических реакций приводят к образованию более токсичных соединений, например серной кислоты. Туманы, как правило, являются необходимым условием для образования смога над крупными промышленными городами, способного удерживать высокую концентрацию загрязнений в течение продолжительного времени [5].

Благоприятные условия для накопления вредных примесей часто прослеживаются в малоградиентных барических образованиях – в антициклонах, размытых барических полях, а также в районах с наличием инверсии. Рассеиванию вредных примесей способствуют неустойчивая стратификация и сильные ветры, создающие интенсивное вертикальное и горизонтальное перемешивание, в результате чего концентрация вредных примесей уменьшается. При этом высота слоя перемешивания определяется не только характером развития атмосферных процессов, но и временем года, подстилающей поверхностью и рельефом местности.

Наличие склонов на местности способствует возникновению разнонаправленных воздушных потоков – нисходящих и восходящих. В частности, на наветренных склонах местности, в прибрежных районах возникают восходящие потоки, которые в целом способствуют уменьшению концентрации загрязняющих веществ. И, наоборот, на подветренных склонах, над водоемами в летний период формируются нисходящие потоки, вызывающие повышение уровня загрязненности атмосферы у земной поверхности. Подобные процессы усиливаются в условиях межгорных котловин, где воздух застаивается во время антициклонов и концентрация загрязняющих веществ существенно увеличивается.

Большое разнообразие рассеивания примесей прослеживается в условиях городской застройки. Планировка улиц, их ширина, направление, высота зданий, зеленых массивов и водные объекты способствуют формированию особых метеорологических условий, существенно отличающихся от таковых на открытой местности. Прежде всего, в городской среде меняются скорость и направленность воздушных потоков, содержание влаги и температура. Ультраполярные и северные вторжения воздушных масс способствуют очищению атмосферы. Интенсивные атмосферные осадки очищают атмосферу от аэрозолей и некоторых газообразных примесей (на непродолжительное время) [2].

Уровень загрязнения атмосферы оценивается множеством различных показателей, в том числе комплексных. В этих показателях в качестве предикторов могут выступать различные характеристики: объемы производства; численность населения; количество сжигаемого топлива; масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух; измеренные концен- трации и т. д. В настоящее время разработано значительное число методик, применяемых на практике.

Одним из показателей химической активности атмосферы, ее важной характеристикой является коэффициент трансформации (КТ). Он указывает на химическую способность атмосферы перерабатывать поступающие в нее продукты выбросов. Именно поэтому характеристика степени трансформации является важным дополнением к информации о качестве воздуха городов и должна учитываться при планировании размещения промышленных предприятий, жилых микрорайонов, рекреационных зон.

Исследования, выполненные по данным наблюдений за последнее десятилетие для территории Российской Федерации, показали заметное (от 20 до 60 %) возрастание КТ во многих физико-географических районах, указывающее на увеличение химической активности атмосферы [1]. При этом степень трансформации зависит от многих факторов, в том числе от метеорологических условий, определяющих очищение воздушного бассейна при переносе, рассеивании и вымывании примесей осадками, а также от усиления или ослабления скорости реакций при изменении тем- пературы воздуха и количества приходящей на землю солнечной радиации.

Контроль за состоянием атмосферного воздуха г. Саранска осуществлялся на 4 стационарных постах (ПНЗ-2). Из специфических примесей контролировались ртуть, формальдегид, бенз(а)-пирен, тяжелые металлы, растворимые сульфиды, оксид азота. Загрязнение воздуха определялось по значениям средних и максимальных разовых концентраций примесей. Степень загрязнения оценивалась при сравнении фактических концентраций с ПДК.

Мониторинговое исследование атмосферного воздуха в Саранске включало в себя определение содержания в воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода, формальдегида, ртути, бенз(а)-пирена и тяжелых металлов [4].

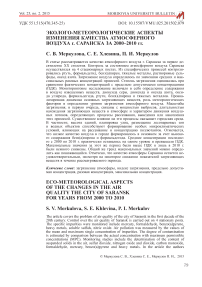

Низкое качество воздуха в городе формировалось в основном за счет высокого содержания бенз(а)пирена и формальдегида. Средние концентрации последнего с 2000 по 2010 г. практически оставались на одном уровне и были ниже ПДК. Максимальные значения за этот же период превышали ПДК и лишь в 2010 г. были незначительно снижены. Общий же тренд максимальных значений определялся как понижающийся (рис. 1).

—Д— ПДК-0,035 тенденции максимальной концентрации

Р и с. 1. Динамика средних и максимальных значений содержания формальдегида по г. Саранску

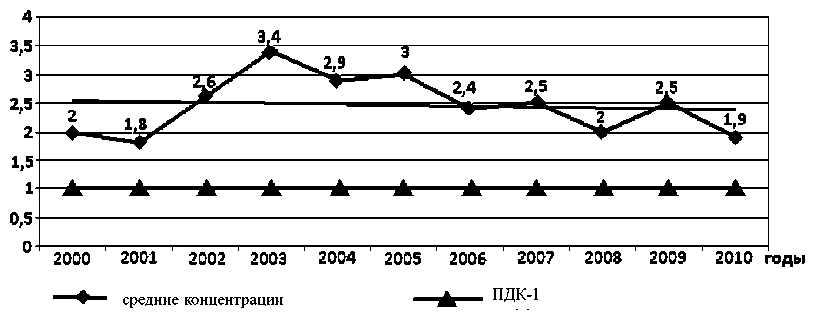

Бенз(а)пирен является веществом 1-го класса опасности, он образуется при сгорании углеводородного жидкого, твердого и газообразного топлива (в меньшей степени при сгорании газообразного). Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена остается на уровне 2–3 ПДК, но в общем тренде за первое десятилетие XXI в. отмечается незначительное понижение. Самые высокие концентрации бенз(а)пирена были в 2003 и 2005 гг., а самые низкие – в 2000, 2001 и 2008 гг. (рис. 2).

Р и с. 2. Динамика средних значений содержания бенз(а)пирена в атмосферном воздухе г. Саранска

Наибольшие объемы диоксида азота в городах выбрасывают автомобили и теплоэлектростанции, работающие не только на ископаемых видах топлива. Диоксид азота также образуется при сжигании твердых отходов, чему способствует процесс горения при высоких температурах. Диоксид азота относится к приоритетным загрязняющим веществам в Саранске. Его содержание в атмосферном воздухе контролируется на всех постах контроля загрязнения атмосферы. В последние годы отмечается слабая тенденция к снижению содержания данного компонента в атмосфере.

Важнейшим источником поступления оксида углерода в окружающую атмосферу являются автотранспортные средства. Выбросы СО достигают пиковых концентраций при ограничении дорожного движения: на регулируемых перекрестках, а также в автомобильных пробках.

В последние годы заметно увеличилось количество автотранспорта на дорогах не только Саранска, но и других городов, поэтому не удивительно, что происходит увеличение среднего содержания оксида углерода в атмосферном воздухе (до 40 %).

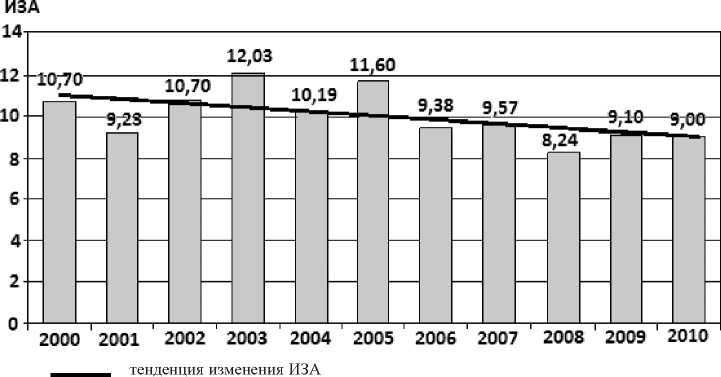

Как показатель качества воздуха используется ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей (формальдегид, бенз(а)пирен, оксид углерода, диоксид азота, взвешенные вещества). В соответствии с существующими методами оценки, уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким – от 7 до 13 и очень высоким – от 14 и более. Общая тенденция изменения ИЗА в Саранске за 10 лет показывает некоторое снижение, что, на наш взгляд, может быть объяснено некоторым снижением выбросов загрязняющих соединений промышленностью и существенным уменьшением взвешенных веществ за счет кардинального благоустройства городской территории. В то же время в Саранске загрязнение воздуха по ИЗА за все первое десятилетие текущего столетия характеризовалось как высокое (рис. 3).

Р и с. 3. Абсолютные значения и тенденция изменения ИЗА в г. Саранске

В период с 2000 по 2010 г. отмечается взаимосвязь уровней загрязнения с межгодовой изменчивостью метеорологических условий, способствующих накоплению или выведению загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. В загрязненной атмосфере непрерывно происходят различные фотохимические реакции, при которых одни вещества, поступающие в воздушный бассейн с выбросами, преобразуются в другие, часто более токсичные и опасные.

Перечисленные поллютанты оказывают влияние на здоровье людей, проживающих в городах, что подтверждается многочисленными результатами проведенных исследований. В частности, выявлена тесная корреляционная связь между загрязнителями атмосферы и злокачественными новообразованиями. Прямая корреляционная связь существует между загрязнением воздуха формальдегидом и опухолями кожи (+0,69–0,71), легких (+0,50–0,69), почек (+0,69) и мозга (+0,54). Существуют определенные приоритеты и по половым признакам. У мужчин заболевания лейкозом обусловливаются присутствием в воздухе хрома, марганца и ванадия (+0,53), саркомой костей – кадмия (+0,56) и диоксида азота (+0,67).

У женщин прослеживается прямая корреляционная связь новообразований молочной железы с загрязнением воздуха оксидом азота (+0,80), кадмием и свинцом. Многие загрязняющие вещества оказывают на организм людей раздражающее и аллергенное действие, которое усугубляет течение многих заболеваний и повышает восприимчивость человека к действию агентов химической микробиологической природы [6; 8].

Приоритетным загрязнителем атмосферы Саранска (впрочем, как и других городов) является автомобильный транспорт, вырабатывающий почти 85 % всех поллютантов. Именно поэтому самые высокие показатели загрязнения воздуха фиксируются вдоль автомагистралей. Основными соединениями выхлопных газов, загрязняющих атмосферу, являются окиси углерода, взвешенные вещества, формальдегид и бенз(а)пирен.

По данным Регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга за 2013 г., Саранск по сравнению с другими территориями Республики Мордовия входит в группу риска по заболеваемости болезнями органов дыхания, в том числе бронхиальной астмой; болезнями эндокринной системы; ишемической болезнью сердца.

В последние десятилетия сотрудниками Санэпидемнадзора и учеными Мордовского университета проведены исследования по выявлению причинноследственных связей между качеством атмосферного воздуха г. Саранска и здоровьем населения. Так, за 2000–2010 гг. прослеживается прогрессирование заболеваний бронхиальной астмой детей (в среднем двое детей из 1 тыс. вновь заболевали). По сравнению с 2001 г. увеличение заболеваемости составило в 1,6 раза. В Саранске этот показатель был выше в 3,6 раза по сравнению с другими районами республики. Среди взрослого населения уровень заболеваемости бронхиальной астмой был значительно ниже (0,3 на 1 тыс. чел), и его увеличение составило в 1,5 раза по сравнению с 2001 г.

За последние 10 лет как в целом по республике, так и в Саранске выявлена тенденция к росту заболеваемости детей атопическим дерматитом; среди взрослого населения отмечен рост заболеваемости болезнями органов кровообращения, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой системы [8].

Выявленные закономерности загрязнения городского воздуха успешно применяются в практике анализа и прогноза повышенного уровня загрязнения. Прогностические разработки необходимы, прежде всего, для тех случаев, когда возможно регулирование выбросов, способствующих загрязнению воздуха, а также для правильного функционально-планировочного зонирования города как в условиях нового строительства, так и при реконструкции.

Список литературы Эколого-метеорологические аспекты изменения качества атмосферного воздуха г. Саранска за 2000-2010 гг

- Безуглая, Э. Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах/Э. Ю. Безуглая. -Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986. -200 с.

- Исаев, А. А. Экологическая климатология: учеб. пособие/А. А. Исаев. -Москва: Науч. мир, 2001. -458 с.

- Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере/Под ред. Э. Ю. Безуглой и М. Е. Берлянда. -Ленинград: Гидрометеоиздат, 1983. -153 с.

- Меркулов, П. И. Динамика самоочищающей способности атмосферы и биоклиматическая характеристика г. Саранска/П. И. Меркулов, С. В. Меркулова, К. О. Колокотрони//Проблемы региональной экологии. -2009. -№ 5. -С. 192-198.

- Меркулов, П. И. Пространственно-временная изменчивость режима увлажнения и ее влияние на здоровье населения Республики Мордовия/П. И. Меркулов //Проблемы региональной экологии. -2012. -№ 5. -С. 132-138.

- Меркулова, С. В. Динамика климатического режима и его региональные аспекты: (На примере Республики Мордовия)/С. В. Меркулова, П. И. Меркулов, С. В. Сергейчева//Региональные эффекты глобальных изменений климата (причины, последствия, прогнозы). -Воронеж: Науч. книга, 2012. -С. 153-155.

- Переведенцев, Ю. П. Гидрометеорологические основы охраны окружающей среды: учеб. пособие/Ю. П. Переведенцев, Ю. Г. Хабутдинов, А. А. Николаев. -Казань: Казан. гос. ун-т, 2004. -134 с.

- Степанов, Н. А. Здоровье, заболеваемость и смертность населения Мордовии/Н. А. Степанов, И. Н. Пикалов. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. -184 с.