Эконометрическое моделирование состояния высшего образования в регионах России

Автор: Маркович Евгения Дмитриевна, Дарда Екатерина Сергеевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные тенденции развития высшего образования в России. Определены основные факторы, обуславливающие развитие системы высшего образования на региональном уровне. Сформирована система показателей рынка региональных услуг в сфере высшего образования. Проведен анализ зависимости численности выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры от ряда ключевых факторов. Построены линейные уравнения регрессии методом главных компонент. Для уточнения типологических различий на региональном уровне на основе главных компонент осуществлено разбиение регионов на кластеры и построены типологические регрессионные модели по полученным группам регионов.

Эконометрическое моделирование, высшее образование, система регионального рынка образовательных услуг

Короткий адрес: https://sciup.org/148325577

IDR: 148325577 | УДК: 378 | DOI: 10.18137/RNU.HET.22.08.P.008

Текст научной статьи Эконометрическое моделирование состояния высшего образования в регионах России

Из данных Таблицы 1 видно, что 2021 год стал первым годом, когда наблюдалось снижение качества приема, что можно связать с изменениями в процедуре проведения приемной кампании и увеличением числа бюджетных мест (в особенности в региональных вузах). В целом же за период с 2015 по 2021 год средний балл ЕГЭ вырос на 4,2 балла по бюджетному приему и на 5,1 балла – по внебюджетному.

Следующей тенденцией ВО, на которую следует обратить внимание, является цифровизация, заклю- чающаяся в применении современных информационных технологий в образовательном процессе, его переводе в онлайн-формат, а также в поддержке перспективных информационных направлений подготовки путем выделения дополнительных бюджетных мест.

Среди общемировых тенденций образования, которые также характерны и для России, следует выделить развитие непрерывного образования. Важность развития данного типа образования обусловлена не только ускорившимися процессами научно-технологического и информационного прогресса, но и особенностями социально-экономического и демографического развития страны. Непрерывность образования формируется как в вертикальной (образование по уровням в течение всей жизни), так и в горизонтальной (параллельное обучение на программах разного уровня, самообразование) плоскостях.

Говоря о характерных чертах ВО в России, нельзя не отметить наличие региональной дифференциации всех показателей, отражающих качество образования.

Рисунок 1. Динамика выпуска специалистов и численности организаций высшего образования в Российской Федерации за период 2005–2020 гг. *

* Источник: составлено авторами по данным Росстата [5]

Так, например, средняя численность выпускников вузов в регионах России в 2020 году составила около 12 тысяч человек [5]. При этом в тот же год вузы Камчатского края выпустили всего 900 бакалавров, специалистов и магистров, а вузы Москвы и Санкт-Петербурга – 165,2 и 63,4 тысячи соответственно. Кроме того, наибольшая доля всех вузов страны, а именно 31 % (393 организации), находится в регионах Центрального федерального округа, из них 54 % приходятся на Москву и Московскую область. Наименьший вес имеют регионы, относящие- ся к Дальневосточному федеральному округу – здесь расположено всего 5 % вузов (64 организации), из находящихся на территории России. Так, в Амурской области и Камчатском крае находится всего 6 и 5 образовательных организаций ВО соответственно [2].

Средний балл ЕГЭ при поступлении в 2020 году также различается по регионам России. Самые высокие показатели наблюдались в регионах Центрального, СевероЗападного и Приволжского федеральных округов. Так, в Москве средний балл для всех зачисленных в вуз на бюджетные и внебюд- жетные места оказался равен 75, в Санкт-Петербурге – 74,6, в республике Татарстан – 70,6. Самые низкие показатели качества приема продемонстрировали регионы Южного и Дальневосточного федеральных округов: Карачаево-Черкесская Республика – 57,8 баллов, Камчатский край – 57,6 баллов [1].

Для анализа и моделирования состояния рынка ВО в России авторами была сформирована следующая система показателей, используемая в дальнейшем для описания зависимости результативной переменной Y от выбранных факторов (см. Таблицу 2).

Таблица 1

Средний балл бюджетного и внебюджетного приема с 2015 по 2021 гг. *

|

Регион |

Вид приема |

Год |

||||||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

||

|

Россия в целом |

Бюджетный |

66,1 |

67,1 |

67,7 |

68,8 |

70,0 |

70,8 |

70,3 |

|

Внебюджетный |

60,3 |

60,8 |

61,4 |

62,3 |

63,5 |

65,0 |

65,4 |

|

|

Москва и Московская область |

Бюджетный |

73,7 |

75,0 |

76,5 |

77,7 |

80,1 |

80,3 |

80,7 |

|

Внебюджетный |

64,4 |

65,0 |

65,6 |

67,0 |

68,5 |

69,2 |

69,6 |

|

|

Санкт-Петербург и Ленинградская область |

Бюджетный |

74,0 |

74,9 |

75,6 |

76,8 |

79,5 |

79,5 |

80,2 |

|

Внебюджетный |

63,3 |

64,6 |

65,1 |

66,1 |

67,4 |

68,6 |

68,7 |

|

|

Регионы за исключением Москвы и Санкт-Петербурга |

Бюджетный |

63,4 |

64,2 |

64,7 |

65,6 |

66,4 |

67,5 |

66,9 |

|

Внебюджетный |

58,5 |

58,8 |

59,4 |

59,9 |

60,7 |

62,3 |

62,6 |

|

Источник: составлено авторами по данным мониторинга ВШЭ [1].

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Все показатели взяты за 2020 год в разрезе 72 регионов страны, для которых были доступны данные по всем рассматриваемым переменным.

Одной из важнейших инициатив Национального проекта «Наука и университеты», реализуемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», является развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок. Мероприятия Нацпроекта направлены на повышение привлекательности российской науки и образования для ведущих отечественных и зарубежных ученых, молодых исследователей, студентов и школьников и способствуют подготовке высококвалифицированных кадров, соответствующих требованиям современного мира. Индикатором, отражающим процесс развития данного явления, служит численность выпускников вузов, выбранная в качестве результативного показателя.

Выбор факторных переменных обусловлен следующими предпосылками:

-

• число организаций ВО ( X 1) отражает инфраструктуру ВО в регионе;

-

• численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ( X 2) напрямую связана с привлекательностью вузов региона;

-

• число персональных компьютеров, используемых в учебных целях ( X 3), отражает внедрение цифровых сервисов и решений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам ВО, что является важнейшей предпосылкой для подготовки кадров, отвечающих современному уровню технологического развития страны;

-

• отношение среднемесячной начисленной заработной платы преподавателей вузов к заработной плате наемных работников в регионе ( X 4) показывает привлекательность карьеры в сфере ВО и соответственно заинтересованность самих преподавателей в работе;

-

• отношение среднедушевых доходов населения к прожиточному минимуму ( X 5) и доля расходов на образование в структуре потребительских расходов домашних хозяйств ( X 6) являются факторами, демонстрирующими возможность получения населением образования, в том числе высшего, на платной основе;

-

• средний балл для всех зачисленных в вуз на бюджетные и внебюджетные места ( X 7) отражает качество приема в вузы региона.

В данном исследовании рассматривается именно суммарное качество приема (бюджетные + внебюджетные места), так как подобная оценка является более точной: ряд вузов показывает высокие результаты по бюджетному приему, в то же время принимает на платной основе абитуриентов с минимальными баллами ЕГЭ. Учитывая тот факт, что все студенты вне зависимости от условий поступления обучаются вместе и получают дипломы одного образца, целесообразно рассматривать именно среднее качество студенческой аудитории вуза.

С целью изучения тесноты связи между выбранными признаками

Таблица 2

Система показателей рынка ВО

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции позволил сделать следующие выводы: наиболее сильное влияние на численность выпускников бакалавров, специалистов и магистров ( Y ) оказывают число организаций ВО ( X 1), отношение среднедушевых доходов населения к прожиточному минимуму ( X 5), численность студентов ( X 2) и средний балл ЕГЭ ( X 7).

По исходным данным с помощью метода Backward была получена линейная модель, которая имеет следующий вид:

Y = 48,74 + 0,92 X 1 + 0,05 X 2 – – 12,15 X 4 – 3,86 X 6 – 0,62 X 7;

R 2 = 0,965.

Из уравнения модели видно, что с увеличением числа организаций ВО и численности студентов на 10 000 тысяч человек населения численность выпускников также увеличивается. В свою очередь, отношение среднемесячной начисленной заработной платы преподавателей организаций ВО к среднемесячной заработной плате наемных работников в регионе, доля расходов на образование в структуре потребительских расходов домашних хозяйств и средний балл ЕГЭ при поступлении на бюджетной и внебюджетной основе находятся в обратной зависимости с результативным признаком.

Кроме того, из построенной модели следует, что с увеличением доли расходов на образование в структуре потребительских расходов домашних хозяйств численность выпускников вузов также сокращается, так как в условиях постоянно растущей стоимости обучения на платной основе все меньше людей может позволить себе получение ВО. Наконец, с увеличением проходного балла ЕГЭ выпуск, в первую очередь бакалавров, незначительно снижается. Множественный коэффициент детерминации R 2 = 0,932 свидетельствует о том, что 93,2 % вариации показателя численности выпускников направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры объясняется вошедшими в модель показателями (число организаций ВО, численность студентов, отношение среднемесячной начисленной заработной платы преподавателей организаций ВО к среднемесячной заработной плате наемных работников в регионе, доля расходов на образование в структуре потребительских расходов домашних хозяйств и средний балл ЕГЭ). Остальная часть вариации объясняется неучтенными факторами, среди которых можно выделить в первую очередь демографические показатели и показатели уровня жизни.

Далее с целью сокращения количества переменных был проведен факторный анализ и построена ре- грессионная модель с помощью метода главных компонент. Были извлечены три главные компоненты, объясняющие более 72 % дисперсии (см. Таблицу 4).

Первая компонента отмечена высокими нагрузками на переменные, связанные с поступлением в вузы – это число организаций ВО ( X 1), отношение среднедушевых доходов населения к прожиточному минимуму ( X 5) и средний бал ЕГЭ при поступлении на бюджетной и внебюджетной основе ( X 7).

Вторая главная компонента связана с процессом обучения и сформирована на основе следующих показателей: численность студентов, обучающихся в вузах региона ( X 2) и число персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе ( X 3).

Последняя выделенная главная компонента показывает финансовую сторону изучаемого явления – это отношение среднемесячной заработной платы преподавателей к заработной плате наемных работников в регионе ( X 4) и доля расходов на образование в структуре потребительских расходов домашних хозяйств региона ( X 6).

Снова с использованием метода Backward, по главным компонентам была построена модель линейной регрессии следующего вида:

Y = 11,6 + 16,9 · PC 1 +

+ 4,7 · PC 3 – 1,8 · PC 4 +

+ 4,7 · PC 5 – 3,7· PC 6 – 6,9 · PC 7.

Таблица 3

Корреляционная матрица показателей ВО в регионах России

|

X 1 |

X 2 |

X 3 |

X 4 |

X 5 |

X 6 |

X 7 |

Y |

|

|

X 1 |

1 |

0,496 (**) |

–0,086 |

0,008 |

0,710 (**) |

0,172 |

0,596 (**) |

0,943 (**) |

|

X 2 |

0,496 (**) |

1 |

–0,324 (**) |

0,161 |

0,423 (**) |

0,287 (*) |

0,293 (*) |

0,602 (**) |

|

X 3 |

–0,086 |

–0,324 (**) |

1 |

–0,060 |

–0,124 |

–0,138 |

0,002 |

–0,113 |

|

X 4 |

0,008 |

0,161 |

–0,060 |

1 |

0,101 |

–0,119 |

0,191 |

–0,053 |

|

X 5 |

0,710 (**) |

0,423 (**) |

–0,124 |

0,101 |

1 |

0,177 |

0,597 (**) |

0,644 (**) |

|

X 6 |

0,172 |

0,287 (*) |

–0,138 |

–0,119 |

0,177 |

1 |

–0,097 |

0,161 |

|

X 7 |

0,596 (**) |

0,293 (*) |

0,002 |

0,191 |

0,597 (**) |

–0,097 |

1 |

0,490 (**) |

|

Y |

0,943 (**) |

0,602 (**) |

–0,113 |

–0,053 |

0,644 (**) |

0,161 |

0,490 (**) |

1 |

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ

На основе полученного уравнения можно сделать вывод, что на численность выпускников вузов наибольшее положительное влияние оказывают факторы, связанные с поступлением ( X 1, X 5 и X 7). Финансовая сторона обучения ( X 4 и X 6) также имеет положительное воздействие, в то время как главная компонента, связанная с самим процессом обучения ( X 2 и X 3), в полученной модели оказалась статистически незначима.

Модель, построенная по главным компонентам, хуже по своим качественным характеристикам модели, полученной ранее по исходным данным. Во-первых, коэффициент детерминации новой модели равен 0,932, в то время как для модели по исходным данным он составлял 0,965. Во-вторых, такая модель достаточно плохо поддается интерпретации, но, тем не менее, ее можно принять в качестве альтернативной.

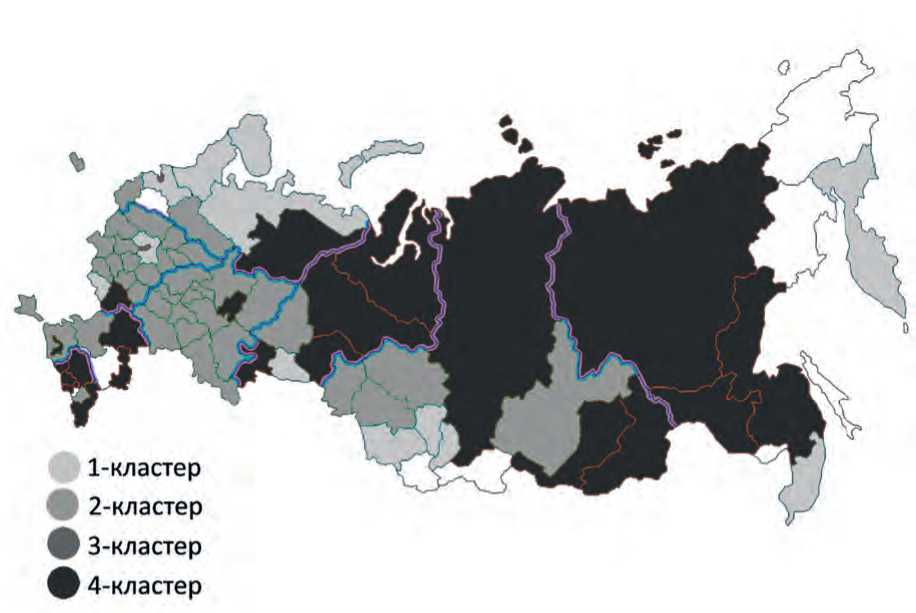

С помощью метода К -средних все регионы России были разделены на 4 кластера (см. Рисунок 2), при выделении которых в качестве переменных использовались три главные компоненты, полученные ранее: поступление ( X 1, X 5 и X 7), процесс обучения ( X 2 и X 3) и финансовая сторона ( X 4 и X 6).

Первый кластер характеризуется средними показателями по компоненте поступления и финансов и самыми низкими – по обучению. В эту группу вошло 12 регионов в основном из Северо-Западного и Сибирского федеральных округов (например, Ленинградская и Мурманская области, Алтайский край).

Второй кластер обладает средними характеристиками по обучению и средними, ближе к высоким, показателями по поступлению. Однако финансовая составляющая по данным регионам оказалась ниже средней. Данная группа является самой обширной и состоит из 39 регионов из Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных округов (например, Брянская, Владимирская, Ивановская и Калужская области).

Третий кластер включает в себя всего два региона (Москва и Санкт-Петербург) с экстремально высокими результатами по всем главным компонентам, что исключает возможность дальнейшего моделирования внутри данной группы.

Последний, четвертый, кластер характеризуется низкими показателями поступления и финансов, при этом по компоненте, связанной с процессом обучения, результаты вошедших в него 19 регионов (в первую очередь из Дальневосточного, Уральского и Южного федеральных округов) оказались выше среднего. В качестве примеров регионов из данного кластера можно назвать Республику

Саха, Тюменскую и Астраханскую области.

Для того, чтобы повысить эффективность моделирования статистических взаимосвязей показателей ВО, были построенные новые регрессионные модели по каждой из полученных однородных групп в отдельности и по трем кластерам (за исключением третьего) совместно (см. Таблицу 5).

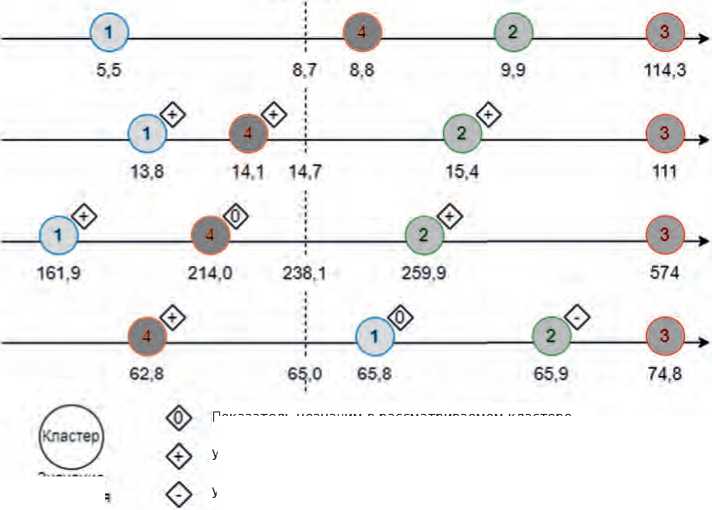

Во всех полученных моделях на численность выпускников вузов существенное влияние оказывает число организаций ВО. Стоит отметить, что при построении типологической регрессии значимые переменные, оставшиеся в итоговых моделях, несколько отличались в разных кластерах:

-

• в первом кластере, которому соответствуют регионы с самыми низкими показателями с точки зрения образовательного процесса, наибольшее влияние на численность выпускников оказывает число вузов. Также значимым показателем оказалась численность студентов, обучающихся в регионе;

-

• во втором кластере, который характеризуется относительно высокими показателями по поступлению, наиболее статистически значимым фактором также оказалось число вузов в регионе. Помимо этого сильное влияние на выпуск специалистов здесь оказывает не только число организаций ВО (воздействие которого в этом

Таблица 4

Повернутая матрица компонентов

|

Переменная |

Первая главная компонента |

Вторая главная компонента |

Третья главная компонента |

|

X 1 |

0,883 |

0,140 |

–0,129 |

|

X 2 |

0,493 |

0,653 |

0,003 |

|

X 3 |

0,048 |

–0,800 |

–0,109 |

|

X 4 |

0,082 |

0,245 |

0,830 |

|

X 5 |

0,860 |

0,164 |

–0,035 |

|

X 6 |

0,086 |

0,521 |

–0,616 |

|

X 7 |

0,833 |

–0,106 |

0,259 |

Рисунок 2. Распределение выделенных кластеров на карте России

кластере значительно ниже, чем в первом), но и средний балл ЕГЭ при поступлении на бюджетной и внебюджетной основе;

-

• в четвертом кластере, где наблюдаются весьма низкие пока-

- затели поступления и финансов, фактором, оказывающим наибольшее влияние на выпуск бакалавров, магистров и специалистов, оказался средний проходной балл ЕГЭ при поступлении. Также зна-

- чительное влияние на результативный признак имеет число организаций ВО.

Исходя из значения множественных коэффициентов детерминации можно сделать вывод, что

Таблица 5

Регрессионные модели численности выпускников вузов по кластерам

|

Кластеры |

Средние значения |

Уравнения регрессии и их достоверность |

|

Вся выборка без 3-го кластера |

Ȳ = 8,7 — X 1 = 14,8 X 2 = 238,1 — X 7 = 65,0 |

Y = –5,314 + 0,491 X 1 + 0,028 X 2 R 2 = 0,797 |

|

1-й кластер |

Ȳ = 5,5 X 1 = 13,8 ■ . . . . X 2 = 161,9 — X 7 = 65,8 |

Y = – 3,922 + 0,27 X 1 + 0,035 X 2 R 2 = 0,936 |

|

2-й кластер |

Ȳ = 9,9 — X 1 = 15,4 — X 2 = 259,9 — X 7 = 65,9 |

Y = 22,964 + 0,704 X 1 + 0,025 X 2 – 0,462 X 7 R 2 = 0,962 |

|

4-й кластер |

Ȳ =8,3 — X 1 =14,1 — X 2 =214,0 — X 7 =62,8 |

Y = –64,726 + 0,251 X 1 + 1,106 X 7 R 2 = 0,806 |

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ модели, полученные внутри 1-го и 2-го кластеров, лучше описывают взаимосвязь между результативным признаком и факторными, однако для описания данной взаимосвязи в регионах, относящихся в 4-му кластеру, лучше использовать не типологическую регрессию, а модель, построенную по всем регионам сразу.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для дальнейшего совершенствования системы ВО, как на уровне страны, так и на уровне отдельных регионов, особое внимание следует уделить аспектам, связанным с поступлением ( X 1, X 5 и X 7). Кроме того, в регионах, отнесенных к разным кластерам, наиболее эффективные меры для увеличения численности выпускников будут различаться (см. Рисунок 3).

В первом кластере, где число организаций ВО в регионах является наименьшим в стране и в среднем составляет 13 вузов на регион, наибольший положительный эффект даст увеличение числа образовательных организаций. Однако он будет не таким значительным как во втором кластере.

В регионах из второго кластера средние значения по всем значимым переменным оказались самыми высокими. Именно в этой группе регионов выгоднее всего открывать новые организации ВО. Кроме того, средний балл ЕГЭ в регионах второго кластера оказался несколько выше, чем по стране в целом. В первую очередь это может быть связано с «натаскиванием» школьников на сдачу ЕГЭ по выбранным предметам, что не является показателем реальных знаний абитуриента. Исходя из вышесказанного, в регионах, вошедших во второй кластер, вузам имеет смысл устанавливать в качестве проходных более высокие баллы ЕГЭ.

В четвертом кластере, в котором находятся регионы со средним баллом ЕГЭ ниже, чем по России в целом, наибольшее увеличение численности выпускников даст рост проходного балла. То есть именно в этих регионах активная подготовка школьников к сдаче ЕГЭ приведет к наибольшим изменениям.

Таким образом, построенные модели позволили выявить ха- рактер взаимосвязи численности выпускников вузов и выбранных факторов. Они показали, что в целом по России наибольшее выраженное положительное влияние на выпуск оказывают количество вузов в регионе и численность студентов, в то время как рост заработной платы преподавателей, доли расходов на образование в бюджете населения и среднего балла ЕГЭ, наоборот, сокращают значение результативного показателя. Помимо этого, при помощи методов кластерного анализа регионы страны были разделены на четыре кластера в соответствии с их уровнем развития по рассматриваемым показателям. Построенные в рамках кластеров модели показали, что в различных группах регионов факторы, оказывающие значимое влияние на выпуск бакалавров, специалистов и магистров несколько отличаются, что подтверждает тот факт, что дальнейшее совершенствование системы ВО зависит от финансовой региональной политики и особенностей социально-экономического развития региона.

Среднее по России

Выпуск из ВУЗов (Y)

Численность студентов (Х2)

Средний балл ЕГЭ (Ху)

Число организаций ВО(Х1)

Показатель незначим в рассматриваемом кластере

Увеличение показателя ведет к увеличению выпуска из вузов

Увеличение показателя ведет к уменьшению выпуска из вузов

Значение показателя

Рисунок 3. Средние величины и коэффициенты регрессии по кластерам

Список литературы Эконометрическое моделирование состояния высшего образования в регионах России

- Качество приема в российские вузы: 2021. Мониторинг ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/ege2021/(дата обращения: 03.06.2022).

- Образование в России - 2021. Статистический бюллетень. М.: МИРЭА - Российский технологический университет, 2021.

- Образование в цифрах: 2021: краткий статистический сборник / Л.М. Гохберг, О.К. Озерова, Е.В. Саутина; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". М.: НИУ ВШЭ, 2021.

- Победа РФ. Российское информационное агентство. URL: https://pobedarf.ru/2021/06/17/obrazovannyh-rossiyan-stalo-bolshe/(дата обращения: 15.06.2022).

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Р32 Статистический сборник. Росстат. М., 2021.