Экономический аспект деятельности лагерей военнопленных в Поволжье (1943-1949)

Бесплатный доступ

В статье анализируются организационные и хозяйственные аспекты истории лагерей военнопленных в Поволжье в 1943-1949 гг. В отечественной историографии отмечено, что Поволжье представляет интерес для исследования как регион для размещения попавших в плен военнослужащих вражеских армий. На основе опубликованных и архивных документов в статье раскрыт генезис лагерной системы военного плена в Поволжье. Потребность в использовании труда военнопленных на объектах советской экономики в данном регионе рассматривается как ключевой фактор организации и функционирования лагерных структур. Процесс репатриации и сокращение численности военнопленных в Поволжье повлекли за собой закрытие лагерей, которые уже не могли выполнять хозяйственных задач.

Великая Отечественная война, советская экономика, принудительный труд, военнопленные, лагеря, НКВД

Короткий адрес: https://sciup.org/148330682

IDR: 148330682 | УДК: 94(470.45):355.415.8 | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-1-26-40

Текст научной статьи Экономический аспект деятельности лагерей военнопленных в Поволжье (1943-1949)

Научный интерес к истории военного плена на территории СССР в годы Второй мировой войны и послевоенный период не ослабевает. С того момента, как был открыт доступ в архивы и специалисты получили возможность изучать документы государственных и партийных органов, прошло почти 30 лет – это период активного вовлечения в оборот документов НКВД-МВД. На сегодняшний день можно констатировать существенную проработку данной проблемы как на уровне обобщающих работ, охватывающих большинство аспектов лагерной системы Главного управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ НКВД-МВД СССР), так и исследований, где история военного плена рассматривается в рамках специфики конкретного региона. Подробный анализ современного состояния историографии не является целью нашей работы – это требует отдельного исследования. Однако необходимо отметить, что общие вопросы функционирования системы военного плена в СССР исследованы в работах В.П. Галицкого, В.Б. Коносова С.Г. Сидорова, Е.М. Цунаевой, А.Л. Кузьминых, А.Б. Попова1. Сюжеты, связанные с историей пребывания военнопленных в регионах, об их составе, содержании, трудовой деятельности раскрыты в публикациях С.С. Букина, М. Н. Спиридонова, Е.Ю. Бондаренко, С.И. Кузнецова, А.А. Долго-люка, Н.М. Маркдорф (Сибирь, Дальний Восток)2; Н.В. Суржиковой, В.П. Мотревича, М.Н. Потемкина (Урал)3, И.В. Пянткевича, А.Л. Кузьминых, С.И. Старостина, М.В. Ходякова, А.В.

Филимонова (европейский Север и Северо-запад СССР)4. Появляются отдельные публикации и по другим регионам5. Как итог научных изысканий по проблеме следует отметить, что историкам удалось реконструировать все этапы формирования, функционирования и распада системы УПВИ-ГУПВИ НКВД-МВД СССР как института советского государства, раскрыть содержание всех аспектов лагерной жизни военнопленных, получивших отражение в материалах лагерных отчетов, ведомственной переписке и нормативных актах, дать анализ проблемы трудового использования на объектах советской экономики содержащихся в лагерях бывших военнослужащих армий – противников СССР в годы Второй мировой войны.

Авторам обобщающих трудов по истории военного плена в целом удалось избежать «следования за документом» - простой повествовательности, и при этом сделать ключевые выводы, являющиеся существенным вкладом в историографию проблемы. Проведенная работа оказалась настолько результативной, что после исследований С.Г. Сидорова, А.Л. Кузьминых, Е.М. Цунаевой и других ученых по многим вопросам военного плена можно поставить точку. В силу этого мы не ставим цель разобрать все аспекты истории лагерей ГУПВИ.

Однако, региональная специфика не потеряла своей актуальности. До сих пор не разработана проблема истории организации и функционирования лагерной сети УПВИ-ГУПВИ НКВД СССР в Поволжье. Исключение составляет Сталинградская (сейчас Волгоградская) область. Согласно принятому в СССР в 1930-е гг. экономическому районированию к Поволжью относили регионы, расположенные в акватории Волжского бассейна, представленные двумя районами агломераций: Среднее Поволжье (Татарская Автономная ССР, Куйбышевская, Ульяновская, Пензенская, Саратовская области), Нижнее Поволжье (Сталинградская и Астраханская области). История организации лагерей военнопленных в Сталинграде фактически сразу же после открытия российских архивов выделилась в отдельное направление. Благодаря в первую очередь публикациям С.Г. Сидорова, М.М. Загорулько, а также работам А.Е. Епифанова, Е.М. Цунаевой, введен в научный оборот и проанализирован основной корпус источников по пребыванию военнопленных армий противника в Сталинградском регионе6. Также в Волгограде реализован самый масштабный в России исследовательский проект по публикации документальных материалов по истории военного плена в СССР7. Наиболее существенный вклад в изучение хозяйственной деятельности лагерей ГУПВИ и трудового использования военнопленных на объектах советской экономики, в том числе в Сталинграде, внес историк С.Г. Сидоров8.

В отношении других областей Поволжского региона ситуация иная.

Часть лагерных структур региона стала предметом изучения в диссертации Г.С. Оганяна, посвященной южным областям СССР, где наряду с Северным Кавказом фигурируют территории Нижнего Поволжья9. По Поволжью имеются по большей части публикации по отдельным лагерным структурам, раскрывающим конкретный сюжет. Так, статья В.П. Мотревича посвящена сети ГУПВИ в Татарской АССР, прежде всего вопросам дислокации лагерных подразделений и составу их контингента10. Небольшой очерк, посвященный лагерю №97 в г. Елабуга опубликовал Г.Р. Руденко11. Темой для исследования И.И. Халиповой и Е.Г. Криво-ножкиной стали вопросы исторической антропологии на примере воспоминаний очевидцев о жизни в елабужском лагере12. Вопросам оперативной работы и режима содержания военнопленных в астраханском лагере №204 посвящена статья А.О. Тюрина13. Достоинством работы Н.Б. Малясовой о материально-бытовом положении военнопленных можно считать достаточно широкий региональный охват – Среднее Поволжье14. Однако автор не взяла на себя задачу обосновать территориальные рамки исследования, в связи с чем возникают вопросы относительно включения туда Чувашской и Мордовской автономных республик, а также Горьковской области, относящихся не к Среднему Поволжью, а Волго-Вятскому региону. На наш взгляд, научную ценность данной работы, несмотря на использование документов из архива Информационного центра МВД по Чувашской республике, снижает ее описательный характер, отсутствие даже краткого анализа историографии и характеристики корпуса источников, обстоятельных выводов. На наш взгляд, пренебрежением к анализу источников и историографии (критерий научной этики ученого-историка) «страдают» многие работы по региональной истории с узкой темой исследования.

Корпус источников, использованных при подготовке статьи, включает в себя ведомственную делопроизводственную документацию: нормативные документы (приказы по НКВД-МВД СССР по ГУПВИ, инструкции, директивные указания региональным управлениям, отчеты лагерных подразделений, переписку по хозяйственной работе лагерей, бухгалтерские документы о финансово-хозяйственной деятельности лагерных управлений). Значительный пласт документов исследован автором в семи федеральных и региональных архивах. В Российском государственном архиве экономики (РГАЭ. Ф.4372) интерес представляет фонд Госплана СССР, где в переписке с ведомствами поднимались вопросы использования труда военнопленных. Материалы центрального аппарата Главного управления по делам военнопленных и интернированных, собранные в Российском государственном военном архиве (РГВА. Ф1п.), содержат массив информации об организационно-управленческом аспекте функционирования системы лагерей военнопленных, отчеты с мест о работе административного аппарата региональных подразделений. Часть материалов ГУПВИ на местном уровне сохранилась в региональных архивах. В Центральном государственном архиве Самарской области в фонде Управления Особого строительства НКВД СССР (ЦГАСО. Ф.Р-2064) изучены документы об организации и комплектовании лагерей №234 и №358, военнопленные которых были активно задействованы на хозяйственных объектах промышленности Куйбышевской области во второй половине 1940-х гг.

При работе с архивными документами, хранящимися в Российском государственном военном архиве центральных и региональных структур УПВИ-ГУПВИ (частично собранными в областных и республиканских архивах, доступных для исследователей, частично в ведомственных архивах МВД, доступ в которые затруднен), необходимо учитывать их специфику. Абсолютное большинство материалов отражают определенный механизм фиксации тех аспектов деятельности лагерей и жизни военнопленных, которые интересовали центральное руководство. Особенно это касается ведомственных отчетно-информационных материалов, директивных документов. Поскольку все региональные управления внутренних дел имели единые формы отчетности, то материалы по структуре однородны и включали в себя такие разделы, как: движение «контингента», его состав и физическое состояние, производительность труда, антифашистская деятельность и другая культурновоспитательная работа, финансовое, санитарно-бытовое состояние лагерей, их готовность к зиме, их отношения с хозяйственными организациями. Учитывая, что документы фонда 9401 НКВД-МВД СССР из так называемой «особой папки Берии», до сих пор недоступны для исследователей, вопросы бухгалтерии, связанные с движением средств, поступающих от использования труда «спецконтингентов», структурой расходов на содержание лагерей, приобретают особую важность. Весь этот огромный комплекс ведомственных источников свидетельствует о стремлении руководства НКВД-МВД придерживаться курса на самоокупаемость системы лагерей посредством максимального использования труда военнопленных и интернированных. Часть документов региональных структур ГУПВИ сосредоточена в ведомственных архивах, фонды которых в большинстве своем закрыты для изучения, а материалы Российского государственного военного архива (РГВА) по лагерям Поволжья пока не востребованы, причем не освоены и уже давно опубликованные документы. Таким образом, даже рассматривая традиционные аспекты проблемы (организация, дислокация лагерей, численность и состав военнопленных и интернированных, бытовые условия и медицинское обеспечение, трудовое использование, репатриация и т.д.), мы стоим перед необходимостью новых архивных изысканий, которые помимо общих сюжетов позволят обратиться в рамках конкретного региона к специальным сюжетам темы военного плена. Здесь интерес вызывает изучение экономической роли Поволжья, поскольку регион прошел в период Великой Отечественной войны через новый этап индустриализации. Следовательно, вклад военнопленных в хозяйственное послевоенное развитие областей, входивших в этот регион СССР, также необходимо установить.

Таким образом, история лагерей военнопленных на территории Поволжья в комплексе еще не стала объектом изучения. При этом корпус источников, представленных документами органов внутренних дел, вполне репрезентативен и позволяет исследовать генезис системы ГУПВИ НКВД СССР. В нашем случае мы сосредоточимся на анализе организации лагерных структур в Поволжском регионе и их экономической направленности. Свою цель мы видим в обосновании тезиса о том, что существование системы ГУПВИ в таком регионе, как Поволжье, диктовалось по большей части экономическими установками советского руководства – извлечь из пребывания попавших в плен военнослужащих армий противника хозяйственную пользу. Конечно, в политике сталинского руководства в отношении военнопленных и интернированных присутствовали и другие аргументы удержания их в течение нескольких лет в плену. Один из них – искупление вины за нанесенный ущерб в ходе военных действий и оккупации. Однако в таком случае все военнопленные должны были находиться на территории западных и центральных областей СССР, пострадавших от войны. В то же время согласно опубликованной статистике более половины военнопленных размещались на востоке страны, являвшемся глубоким тылом, где эвакуированные заводы и новые индустриальные стройки нуждались в дополнительных людских ресурсах. Вопросы состояния охраны, режима, медицинского обслуживания, оперативных мероприятий, культурно-воспитательной работы среди военнопленных не входят в круг задач данной статьи.

ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА И ДИСЛОКАЦИЯ ЛАГЕРЕЙ В ПОВОЛЖЬЕ, СПЕЦИФИКА КОНТИНГЕНТА

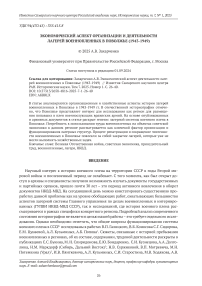

В разные годы за период 1944-1950 гг. в Поволжье было организовано 27 лагерей военнопленных (см. табл. 1), где с 1946 по 1948 г. содержались от 97,5 и 50,7 тыс. бывших военнослужащих различных национальностей, а также интернированных граждан других стран, то есть от 5,8 до 5,6% от всей численности контингента ГУПВИ15.

|

Таблица 1. Дислокация лагерей военнопленных НКВД-МВД СССР в Поволжье |

|

|

Татарская АССР (Татарстан) |

№ 97,119,373, 374,375 |

|

Астраханская область |

№204 |

|

Куйбышевская (Самарская) область |

№234,358,400 |

|

Пензенская область |

161, 399 |

|

Саратовская область |

127,137,238,338,368,370,408 |

|

Сталинградская (Волгоградская) область |

60,98,123,163,361,362,409 |

|

Ульяновская область |

202, 215. |

|

Источник: Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетноинформационные документы под ред. М.М. Загорулько. Т.5. Кн.1. Волгоград: «Издатель», 2005. С.670. |

|

Главной причиной организации лагерей в Поволжье была экономическая потребность в рабочей силе. Два обстоятельства этому способствовали. Во-первых, Сталинградская об- ласть, на территории которой в 1942-1943 гг. велись активные боевые действия, нуждалась в трудовых ресурсах для восстановления разрушенного хозяйства. Остальные территории (Татарская АССР, Куйбышевская, Ульяновская, Пензенская, Саратовская, Астраханская области), будучи тыловыми регионами, испытывали потребность в рабочей силе для расширения производства. Необходимо отметить, что в период Великой Отечественной войны в Куйбышевскую, Саратовскую области и Татарскую АССР эвакуируются крупные заводы и фабрики, в том числе и оборонного значения. Куйбышев, Казань и Саратов стали центрами авиационной промышленности, вокруг которых возник целый комплекс смежных и вспомогательных предприятий металлургии, машиностроения, строительные тресты, обслуживающие заводы. Немаловажную роль в хозяйственном развитии Поволжья как одного из экономических районов страны стала играть и нефтегазовая промышленность, объекты которой довольно быстрыми темпами создаются в 1940-е гг.

Хозяйственный комплекс Поволжья, переживший в годы войны, как и ряд других тыловых регионов, бурный период индустриализации, нуждался в дополнительной рабочей силе. Военные успехи на фронтах, как и в целом победа в Великой Отечественной войне предоставили в распоряжение советского руководства более миллиона иностранных пленных, которые были вовлечены в производственную деятельность, однако их численность к общему числу рабочих, занятых в советской экономике, была невелика. В то же время по отдельным предприятиям за определенный период времени статистика выглядит не столь однозначной. К концу 1945 г. в авиационной промышленности Москвы на основном производстве 1/5 рабочих составляли военнопленные16. В 1947 г. более 25% от всех рабочих предприятий строительных материалов г. Вольска Саратовской области были военнопленными17.

Дислокация военнопленных в Поволжье, как и в остальных регионах, диктовалась экономической целью: лагеря УПВИ-ГУПВИ НКВД-МВД СССР должны были обеспечивать рабочей силой фабрики, заводы, строительные организации хозяйственных ведомств. Поэтому в отчетно-информационных документах, ведомственной переписке те или иные лагерные подразделения указывались вместе с предприятиями, которые они обслуживали. Материальной базой для организации лагерей военнопленных УПВИ-ГУПВИ служили лагеря и колонии заключенных.

В Пензенской области в соответствии с приказом НКВД 27 июля 1945 г. был организован лагерь военнопленных №399. Местом его дислокации стало расформированное ранее лагерное отделение заключенных, выполнявших работы по дорожному строительству ГУ-ШОСДОРа НКВД СССР18. В конце 1945 г. на укомплектование лагеря №399 был переброшен расформированный в г. Пензе лагерь военнопленных №161, а в январе 1946 г. в него влился передислоцированный из г. Ландсберга фронтовой лагерь военнопленных №46. Лагерь №399 должен был обеспечивать рабочей силой строительство №1 ГУШОССДОРа, которое имело задание построить автомагистраль Москва-Куйбышев на участке Пенза-Куйбышев. В 1947 г. на строительство №1 дополнительно была возложена задача по постройке подъездного пути к нефтепромыслам для одного из трестов Министерства нефтяной промышленности – «Куйбышевнефть» в районе Жигулевских гор19.

Аналогичные предпосылки имели место и при развертывании лагерей военнопленных в Куйбышевской области, где накануне и в годы войны шло активное строительство предприятий авиационной и нефтяной промышленности. Именно для обеспечения дополнительной рабочей силой строительных организаций сюда из лагерей, расположенных в других регионах, переводятся контингенты военнопленных. В сентябре 1944 г. в Крас-ноглинском районе г. Куйбышева создается лагерь №234. Весь лагерный контингент был прикреплен к самой крупной строительной организации в Поволжье – Управлению Особого строительства НКВД СССР (Особстрой) во главе с генерал-майором А.П. Лепиловым.

Особстрой имел большой опыт возведения промышленных объектов: 1940-1943 гг. десятки тысяч заключенных и вольнонаемных специалистов этой организации участвовали в строительстве группы авиационных заводов в районе г. Куйбышева. Согласно июльской директиве 1944 г. заместителя наркома внутренних дел В.В. Чернышова. А.П. Лепилов должен был к августу организовать лагерь для приема 1,5 тысяч военнопленных. Мотивы создания очередного регионального подразделения ГУПВИ были исключительно экономические. Во-первых, весь контингент лагеря планировалось использовать на строительстве нефтеперерабатывающего завода №443, оборудование для которого поступало из США по ленд-лизу. Во-вторых, представители Особстроя, отправившиеся в Потьминский и Тем-никовский лагеря Мордовской АССР формировать из военнопленных контингент для отправки в Куйбышевскую область, руководствовались четкими критериями: брать только физически годных для работы на стройке и владевших специальностями, в которых ощущался недостаток – механики, электросварщики, слесари, электрики20. Конвоирование военнопленных по пути следования обеспечивала 44-я бригада охранных войск НКВД СССР. Эшелоны с новым «спецконтингентом» стали прибывать на площадку строящегося нефтезавода №443 в районе железнодорожной станции «Кряж» в начале сентября.

Советское руководство рассматривало Поволжье как один из регионов, имеющих большой потенциал для развития нефтедобычи. Именно поэтому весной-летом 1945 г. на территории самой большой излучины берега Волги (Самарская Лука) в Куйбышевской области началась разработка вновь открытых нефтяных месторождений недалеко от поселка Отважное (сейчас город Жигулевск Самарской области). Данный объект также был передан в систему НКВД Особстроя, куда согласно приказу главы НКВД СССР Л.П. Берии от 13 июня 1945 г. должны были перевести 8500 военнопленных. Через три дня группа офицеров НКВД отправилась в Румынию. Здесь в районе города Фокшаны дислоцировался спецлагерь военнопленных, из которых было отобрано несколько тысяч человек - бывших военнослужащих войск противника - венгерской и немецкой армии. Более пристальное внимание уделялось военнопленным офицерам: их планировалось ставить во главе строительных бригад, поэтому внимание обращали на наличие технических специальностей. В течение нескольких дней, после прибытия первых эшелонов в количестве 7000 человек «спецкон-тингента», новый лагерь №358 был сформирован21. Согласно информации, поступившей от руководства Особстроя начальнику ГУПВИ генерал-лейтенанту М.С. Кривенко, все трудоспособные военнопленные лагеря №358 были сформированы в 12 батальонов по 4 роты в каждом. Рота состояла из 4 взводов. Во главе батальонов и рот ставились военнопленные, имеющие инженерные специальности. Командирами взводов назначались те бывшие военнослужащие, которые владели строительными специальностями22.

Также из Румынии для организованного в октябре 1944 г. в г. Астрахань лагеря №204 отбирались контингенты фронтового приемно-пересыльного лагеря №33. С 29 октября по 2 ноября 1944 г. оттуда в астраханский лагерь прибыло два эшелона с 5900 военнопленными23.

В Сталинградской и Саратовской областях лагеря военнопленных появились раньше, чем в остальных регионах Поволжья – в 1943 г., что и объяснимо – ведь в районе Сталинграда в феврале 1943 г. впервые за годы Великой Отечественной войны в плен попала такая крупная группировка противника.

Поступавшие в тыловые районы страны после пленения под Сталинградом из прифронтовых лагерей и приемных пунктов военнопленные были в тяжелейшем состоянии и в дальнейшем не оправдали надежд советского руководства на использование их в экономических целях. В Покровский лагерь НКВД для военнопленных №127 в Саратовской области в период с 4 по 13 марта 1943 г. поступило три эшелона военнопленных в количестве 8007 человек, из которых только в пути умерло 1526. За время нахождения в лагере с 15

марта по 1 мая 1943 г. в этом лагере скончалось еще 4663 человека, большинство от дистрофии. К 1 мая 1943 г. в лагере №127, располагавшемся ближе всех к Сталинграду, в живых осталось только 1818 военнопленных24.

Еще один лагерь военнопленных в Саратовской области - №137 появился в г. Вольск в марте 1943 г. Первый эшелон, в котором следовало 1100 чел. прибыл в город 17 марта и был размещен в рабочем поселке цементного завода «Красный Октябрь» в зданиях бывшей заводской конюшни25. В декабре 1944 г. в г. Энгельс Саратовской области на базе лаготделения лагеря №137 был организован новый лагерь военнопленных - №238, обслуживающий строительство завода им. Урицкого в Энгельсе (по производству железнодорожных вагонов).

В Татарской АССР в структуре отдела по делам военнопленных и интернированных Министерства внутренних дел республики в течение 1942-1949 гг. было сформировано 5 лагерей. Один из них – лагерь №119 в г. Зеленодольске, развернутый в ноябре 1944 г., куда из Марийской АССР были переведены контингенты военнопленных. Все подразделения лагеря (а к октябрю 1945 г. таковых насчитывалось 7) были закреплены за предприятиями промышленных и строительных наркоматов26.

Структура и дислокация лагерей военнопленных подчинялась производственному принципу. Создавая лагеря вблизи хозяйственных объектов, на которых использовался труд военнопленных, руководство органов внутренних дел на протяжении существования системы ГУПВИ проводило систематическую реорганизацию его подразделений. Появление новых лагерных точек или, наоборот, их ликвидация, объединение нескольких подразделений в одно обусловливались рядом причин.

Прежде всего проведение реорганизации диктовалось производственными потребностями, когда необходимо было создать при предприятии или тресте очередной лагерь, чтобы поставлять военнопленных для выполнения работ, или, наоборот, расформировать или передислоцировать лагерь в связи с завершением строительства того или иного объекта. Эта причина являлась основополагающей при развертывании новых подразделений ГУПВИ НКВД-МВД. Начальник лагеря №119 подполковник Петров (г. Елабуга, Татарская АССР), объясняя непрерывный процесс ликвидации лагерных подразделений и создания новых, отмечал в одном из отчетов московскому руководству, что вызвано это было в первую очередь «инициативой предприятий и строек народного хозяйства СССР, использующих рабочую силу»27.

Лагерь № 234 – самый крупный в Куйбышевской области, изначально создавался для обеспечения рабочей силой двух ключевых индустриальных строек области – нефтеперерабатывающего завода в районе железнодорожной станции «Кряж», в пригороде г. Куйбышев, и объектов, связанных с работой авиационных заводов на окраине города. Уже в октябре 1944 г. за строительным трестом № 11 Наркомата авиационной промышленности были закреплены два лагерных отделения (ЛО). В 1945 г. лагерь насчитывал 13 отделений, обслуживающих промышленные и строительные организации 6 министерств.

В Пензенской области лагерь №399 в течение 1945-1947 гг. располагал в отдельные периоды 11-14 отделениями, раскинув свою сеть не только по территории Пензенской, но и Ульяновской и Куйбышевской областей. В силу производственной необходимости выделялись и отдельные лагерные пункты. До мая 1947 г. два лагерных отделения с общим количеством военнопленных до 950 человек обслуживали кирпичный завод и суконную фабрику. В мае лаготделения были расформированы, а военнопленные переключены на дорожные работы28. В качестве основного хозоргана, на объектах которого трудились военнопленные, являлось Управление строительства №1 ГУШОССДОРа, отвечавшее за постройку автомагистрали «Москва-Куйбышев». К каждому из 3-х его строительных районов было прикреплено лаготделение. В октябре 1948 г. эти районы и 2487 военнопленных были переброше- ны г. Обоянь Курской области, где пополнили состав местного лагеря №395. Оставшиеся военнопленные лагеря №399 были переключены на строительство дорог для объединения «Куйбышевнефть», выполняя работы в составе вновь сформированного Управления строительства №4 ГУШОСДОРа. Несмотря на то, что само управление лагеря №399 в 1948-1949 гг. по-прежнему дислоцировалось в г. Пенза, основные лагерные отделения (примерно 7-8) располагались в Ульяновской и Куйбышевской областях, где военнопленные строили дороги к объектам нефтяной промышленности – в г. Сызрань, в поселках Жигулевск, Зольное, Похвистнево. В конечном итоге, передислоцировав Управление строительства №4 и лагерь №399 в г. Куйбышев, МВД в январе 1950 г. расформировало лагерь, поскольку практически все военнопленные к этому времени уже были репатриированы29.

Сопоставление данных о структуре лагерей военнопленных в Поволжье (Куйбышевская, Саратовская, Астраханская области, Татарская АССР) показывает, что их дислокация и производственная направленность отражали хозяйственную специфику данных регионов. В Куйбышевской, Саратовской областях, Татарской АССР, в годы Великой Отечественной войны ставших крупными индустриальными центрами, лагеря военнопленных группировались рядом с объектами строительства, электростанций, предприятий авиационной, нефтегазовой промышленности, машиностроения (подшипниковые заводы), промышленности по производству строительных материалов. В Астраханской области лагеря дислоцировались рядом с предприятиями рыбной и судостроительной промышленности.

В качестве исключения из общего правила следует упомянуть лагерь №97 в Татарской АССР, предназначенный для пленных офицеров. Его организовали в городе Елабуга на территории бывшего военного городка в декабре 1942 г. Первый эшелон с 1725 пленными (в основном немцами, попавшими в окружение под Сталинградом) из Бекетовского лагеря Сталинградской области прибыл туда в марте 1943 г. В декабре 1945 г. лагерь в Елабуге пополняется пленными офицерами японской армии30. Весь контингент мог привлекаться к работе только на добровольной основе, а трудовая деятельность военнопленных сводилась к самообслуживанию на внутрилагерных работах.

Причиной реорганизации лагерей ГУПВИ могли служить высокие материальные затраты на содержание лагеря. Часто это имело отношение к небольшим подразделениям, на каждое из которых требовался свой штат охраны и административно-хозяйственного персонала. Кроме того, лагерные отделения расформировывались и по причине невыполнения хозяйственной организацией (заводами, строительными трестами и т.д.) своих обязательств по отношению к лагерю, связанных с содержанием и охраной труда военнопленных. Так, в апреле-мае 1945 г. руководство лагеря №234 в Куйбышевской области в связи с неудовлетворительным размещением контингента военнопленных закрыло два отделения в районе станции «Кряж» и рядом с кирпичным комбинатом. Весь состав лагеря был переведен в более благоустроенные помещения других хозяйственных организаций31. По той же причине были расформированы в марте 1945 г. лагерные отделения астраханского лагеря №204 при двух рыбных заводах «как не обеспечивавшие нормальные бытовые условия содержания военнопленных», а еще два - закрыты в феврале 1946 г. «как нерентабельные»32.

К вынужденному закрытию отделений, а иногда и целых лагерей, приводили высокие издержки на содержание резко увеличивавшейся численности нетрудоспособных военнопленных. Именно поэтому в 1946 г. руководству Управления внутренних дел Куйбышевской области пришлось ликвидировать сразу два лагеря - №400 и №358, где большинство контингента находилось в тяжелом физическом состоянии: одни болели простудными заболеваниями и перенесли осложнения, другие страдали от эпидемии дизентерии, источником которой стала вода из реки Волги33. Хозяйственный персонал и оставшихся военнопленных обоих лагерей передали лагерю №23434.

Процесс репатриации бывших военнопленных на родину, который шел постоянно с 1945 г., приводил, как известно, не только к закрытию лагерей, но и к ликвидации в конечном итоге всей системы ГУПВИ, низведенного в 1951 г. до статуса управления, а в 1953 г., в связи с репатриацией большинства военнопленных и интернированных, ликвидированного35.

В Поволжье процесс репатриации как и в целом по СССР, пришелся на 1945 и 1948-1949 гг. Например, из лагеря №204 в Астраханской области за эти годы было репатриировано более 90% военнопленных, из лагеря №234 в Куйбышевской области – более 60%, из лагеря №238 Саратовской области – 85%, из лагерей №199 Татарской АССР и №399 в Пензенской области – более 65%36.

Если до 1948 г. отправке на родину подлежали в большинстве своем только физически непригодные к работе (истощенные, больные, инвалиды)37, то в последующем из плена освобождались и вполне трудоспособные. Первоначально кроме тех, кто имел физический недуг, получить освобождение могли только добившиеся высоких показателей на производстве и участники антифашистского актива, куда включали и тех, кто просто шел на сотрудничество с лагерной администрацией.

К 1948 г. в большинстве областей Поволжья дислоцировалось по одному лагерю. В Саратовской области в августе-сентябре 1947 г. в связи с сокращением контингента военнопленных были расформированы лагеря №338 и 368, а их контингенты были направлены в лагерь №23838. Туда же поступили и военнопленные Вольского лагеря №137, ликвидированного в апреле 1948 г. Тот в свою очередь прекратил существование в январе 1950 г. В Куйбышевской области еще в 1945 г. два из трех лагерей были расформированы, а военнопленные были переведены в единственный оставшийся лагерь №234, работавший до сентября 1949 г. Такие же объединения лагерей в один крупный были проведены в Пензенской (лагерь №399) и Ульяновской (лагерь №215) областях. Единственный в Астраханской области лагерь военнопленных №204, обслуживающий предприятия по обработке рыбы, был закрыт в июне 1949 г.

Большинство лагерей было ликвидировано и передано на баланс ГУЛАГа МВД СССР и других производственных главков этого министерства. Например, после упразднения лагерей №234 (Куйбышевская область) и №119 (Татарская АССР) их хозяйство, жилые и подсобные помещения передавались в местные управления исправительно-трудовых лагерей и колоний39. На базе лагеря №399 в Пензенской области в 1949 г. был организован исправительно-трудовой лагерь №440. Места в бараках, где содержались военнопленные, занимались заключенными ГУЛАГа.

ВЫВОДЫ

История лагерей военнопленных в Поволжье свидетельствует об исключительно хозяйственной обусловленности их организации и функционирования. В годы войны и послевоенный период данный регион в промышленном отношении динамично развивался, что создавало дополнительное напряжение в обеспечении рабочей силой предприятий и строек. Как показало исследование, согласно содержанию документов НКВД-МВД первоначально определялась экономическая задача, связанная с обслуживанием конкретного хозяйственного объекта трудом военнопленных. Такая задача ставила приоритет в отборе контингентов для поволжских лагерей – это, как правило, были люди со строительными специальностями (за исключением бывших офицеров лагеря в Елабуге).

Закрытие системы ГУПВИ во всей стране было связано с начавшимся процессом репатриации в конце 1940-х гг. Однако экономический аспект и здесь имел место. Как только численность военнопленных сокращалась настолько, что не позволяла в хозяйственном отношении обеспечивать работу предприятий и строительств, лагеря закрывали, а контингенты перебрасывали в другие регионы. Убыточные лагерные структуры, как видно из ведомственных документов, старались оперативно расформировывать. Следовательно, есть основания говорить о том, что сталинское руководство, рассматривая присутствие военнопленных как временное явление, тем не менее старалось вмонтировать их в производственно-хозяйственный комплекс страны, всерьез рассчитывая на военнопленных как на инструмент реализации экономической стратегии, связанной с восстановлением народного хозяйства СССР после войны.

ПРИМЕЧАНИЯ

-

1 Галицкий В.П. Вражеские военнопленные в СССР (1941-1945) // Военно-исторический журнал. 1990. №9. С. 39-46; Конасов В.Б. Место и роль Управления по делам военнопленных и интернированных в пенитенциарной системе Советского государства: 1939-1953 годы // Отечественная история. 2005. №6. С. 128-132; Сидоров С.Г . Труд военнопленных в СССР, 1939 - 1956 гг. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2001. 505 с.; Кузьминых А.Л. Военный плен и интернирование в СССР (1939-1956 годы). Вологда: Древности Севера, 2016. 527 с.; Цунаева Е.М . Учреждения военного плена НКВД - МВД СССР (1939-1953). Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2010. 360 с.; Попов А.Б . Пленные большой войны: иностранные военнопленные в СССР в 1941-1945 гг. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 2000. 286 с.

-

2 Букин С.С. Военнопленные в Новосибирске. Исторический очерк и документальная коллекция. Новосибирск: Наука-Центр, 2005. 138 с.; Кузнецов С.И . Японцы в Сибирском плену (1945-1956 гг.). Иркутск: Изд-во журн. «Сибирь», 1997. 261с.; Долголюк А.А ., Маркдорф Н.М . Иностранные военнопленные и интернированные в Сибири (1943-1950). М.: Кучково Поле, 2016. 560 с.; Бондаренко Е.Ю. Иностранные военнопленные на Дальнем Востоке России (1914-1956 гг.): автореф. дисс. …докт. истор. наук. Владивосток, 2004. 45 с.

-

3 Суржикова Н.В. Иностранные военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале (19421956 гг.). Екатеринбург, 2006. 499 с.; Мотревич В.П. Военнопленные Второй мировой войны на Урале: численность, состав, размещение // Россия и мир: панорама исторического развития: Сб. науч. статей, посвященный 70-летию исторического факультета Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Екатеринбург, 2008. С. 721-735; Потемкина М.Н., Любецкий А.Е. Проблемы размещения и содержания иностранных военнопленных на территории Челябинской области в 1943-1947 гг. // Проблемы истории, филологии и культуры. 2017. №2. С. 159-169.

-

4 Кузьминых А.Л . Иностранные военнопленные Второй мировой войны на Европейском Севере СССР (1939-1949 гг.). Вологда: Книжное наследие, 2005. 340 с.; Он же. Военный плен и интернирование в СССР (1939–1956 годы). Вологда: Древности Севера, 2016. 527 с.; Пянткевич И.В. Немецкие военнопленные и организация труда на территории Ленинграда и Ленинградской области. 1944-1949 // Вестник СПбГУ. Сер. 2. Вып.1. 2014. С. 167-174; Ходяков М.В . Трудовое использование военнопленных Великой Отечественной войны на территории Ленинграда и Ленинградской области. 19441949 // Россия в XX веке: проблемы политической, экономической и социальной истории. Сб. статей. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С.382-399; Филимонов А.В . Иностранные военнопленные в Пскове (1945–1949 гг.) // Метаморфозы истории. Альманах. 2002. Вып.2. С. 129-151.

-

5 Перевощиков Д. В. Военнопленные в Приуралье 1941-1949 гг. // Военно-исторический журнал. 2011. №3. С.51-55. Барынкин В.П., Новожеев Р.В., Иванчогло И.С . К вопросу об организации финансовопроизводственной деятельности лагерей для военнопленных и интернированных на Брянщине во второй половине 40-х годов XX века // Вестник Брянской ГСХА. 2015. №4. С. 27-30; Оганян Г.С. Структура и назначение производственных лагерей для военнопленных в южных регионах Советского Союза (1941-1949 гг.) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. Вып. 32. С.152-157.

-

6 Галицкий В.П . Там, в Бекетовке, под Сталинградом // Военно-исторический журнал. 1993. №2. С.18-22; Епифанов А.Е. История и правовое положение военнопленных вермахта в Сталинграде. 1942-1956 гг. Волгоград, 2007. 420 с.; Цунаева Е.М. Об источниках о деятельности Сталинградского производственного лагеря для военнопленных № 108 // Стрежень: научный ежегодник. Вып. 3.

Волгоград, 2003. С. 322-337; Сидоров С. Г . Размещение и применение труда военнопленных лагеря НКВД-МВД СССР № 362 в период восстановления Сталинграда // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2024. Т. 29. № 3. С. 125-137; Сидоров С.Г., Шевченко В.В. Использование труда спецконтингента в Сталинградской области в 1942-1945 годах // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2018. Т. 23. № 1. С. 105-115.

-

7 Военнопленные в СССР. 1939-1956: документы и материалы / Под ред. M.М. Загорулько. Москва: Логос, 2000. 1120 с.; Военнопленные в Сталинграде. 1943-1954: документы и материалы. Серия «Военнопленные в СССР». Т.2. / под ред. M. M. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2003. 1160 с.; Главное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР. 1941-1952: отчетно-информационные документы и материалы. Серия «Военнопленные в СССР» Т.4 / под ред. М.М. Загорулько. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2004. 1111с. Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетно-информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР» Т.5. Кн. 1. Под ред. М.М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2005. 1088 с.; Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетно-информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР». Т.5. Кн. 2 / Под ред. М.М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2006. 1088 с.

-

8 Сидоров С.Г. Использование иностранных военнопленных в народном хозяйстве СССР (1939-1956 гг.) // Актуальная Россия (вопросы экономической теории и практики): в 2 т. Волгоград, 2000. Т. 1. С. 431-438; Он же. К вопросу о судьбе военнопленных из сталинградского «котла» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 1. С. 116-128.

-

9 Оганян Г.С. Трудовое использование военнопленных и интернированных иностранных граждан в СССР: 1943-1953 гг.: на примерах южных российских регионов. Автореф… канд. истор. наук. Пятигорск, 2007. 26 с.

-

10 Мотревич В.П. Учреждения для иностранных военнопленных и интернированных в Татарской АССР в 1942-1949 гг.: численность, дислокация, смертность контингента // Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: Подвиг народа и уроки истории. Сборник статей по материалам Международной научной онлайн конференции. Отв. редактор А.Ш. Кабиров. Изд-во: Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан (Казань). 2020. С. 428-435.

-

11 Руденко Г.Р. Лагерь в Елабуге // Родина. 2010. № 6. С. 96-97.

-

12 Халипова И.И., Кривоножкина Е.Г . Заключенные лагеря военнопленных №97 НКВД СССР в воспоминаниях очевидцев, или еще раз к вопросу об исторической памяти // Эхо Веков. 2020. №3. С. 428-435.

-

13 Тюрин А.О . Охрана военнопленных и борьба с побегами в 1944-1949 гг. (на материалах лагеря №204 для военнопленных при УМВД по Астраханской области) // Известия ВГПУ. №6 (19). 2017. С. 162-169.

-

14 Малясова Н.Б. Материально-бытовое положение военнопленных в лагерях на территории Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2011. №3 (71). Ч.1. С.121-125.

-

15 Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетно-информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР». Т. 5. Кн. 1. С. 16-17, 670.

-

16 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф.4372. Оп.94. Д.197. Л.368.

-

17 Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетно-информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР». Т.5. Кн. 1. С. 702.

-

18 ГУШОСДОР – Главное управление строительства шоссейных дорог МВД СССР.

-

19 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 1п. Оп.15а. Д. 301. Л. 54-56.

-

20 Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО) Ф.-Р 2064. Оп. 2. Д. 204. Л.2.

-

21 ЦГАСО Ф.-Р 2064. Оп. 2. Д. 124. Л. 3, 21.

-

22 ЦГАСО Ф.-Р 2064. Оп. 2. Д. 124. Л. 42, 43.

-

23 Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетно-информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР». Т. 5. Кн. 1. С. 725.

-

24 Военнопленные в СССР. С. 30.

-

25 Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетно-информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР» Т.5. Кн. 1. С.698.

-

26 РГВА. Ф.1п. Оп.15а. Д. 120. Л. 27-28.

-

27 РГВА. Ф.1п. Оп.15а. Д. 120. Л. 29.

-

28 РГВА. Ф. 1п. Оп.15а. Д. 301. Л. 56.

-

29 РГВА. Ф. 1п. Оп.15а. Д. 301. Л. 56.

-

30 РГВА. Ф1а. Оп.35. Д.18. Л. 2об.

-

31 РГВА. Ф.1а. Оп.15. Д. 198. Л. 77.

-

32 Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетно-информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР» Т.5. Кн. 1. С. 725-726.

-

33 ЦГАСО. Ф.-Р 2064. Оп.2. Д. 124. Л. 22.

-

34 Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетно-информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР». Т.5. Кн. 1. С.681. ЦГАСО. Ф.-Р 2064. Оп.2. Д. 124. Л. 50.

-

35 Главное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР. 1941-1952: отчетно-информационные документы и материалы. Серия «Военнопленные в СССР». Т.4. С. 15.

-

36 РГВА. Ф.1п. Оп.15а. Д. 120. Л. 56; Д. 301. Л. 84. Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетно-информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР». Т.5. Кн. 1. С. 693-694, 704, 724, 739. Всего в течение 1945-1949 гг. было репатриировано военнопленных: из лагеря №204 Астраханской области 9030 человек; из лагеря №234 Куйбышевской области 11153 человека; из лагеря №238 Саратовской области 15292 человека; из лагеря №199 г. Елабуга ТАССР 7352 человека; из лагеря №399 Пензенской области 8121 человек; из лагеря №137 г. Вольск Саратовской области – 2370 человек.

-

37 Из 5270 человек, освобожденных из лагеря №204 в Астраханской области в 1945 г., только 983 военнопленных являлись полноценно здоровыми, то есть 18,6%. // Региональные структуры ГУП-ВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетно-информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР». Т.5. Кн. 1. С. 739.

-

38 Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетно-информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР». Т.5. Кн. 1. С.706.

-

39 РГВА. Ф.1п. Оп.15а. Д. 120. Л. 56. Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951: отчетно-информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР». Т.5. Кн. 1. С. 697.

-

40 РГВА. Ф.1п. Оп.15а. Д. 301. Л. 88.