Экосистема цифровых производственно-трудовых отношений: теоретико-методологическое обоснование

Автор: Симченко Наталия Александровна, Анисимова Наталья Юрьевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 5, 2021 года.

Бесплатный доступ

Предметом исследования данной статьи является развитие экосистемы производственно-трудовых отношений в условиях цифровизации экономики и общества. Цель исследования заключается в научном обосновании концептуальных положений экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений для формирования ее понятийно-категориального аппарата. В качестве теоретико-методологического базиса исследования выступают фундаментальные основы теории сложных систем и теории фракталов, экосистемный, холистический и кластерный подходы, бизнес-моделирование. Раскрывается понятие экосистемы, ее сущность, состав и структура в сфере цифровых производственно-трудовых отношений, выделяются ее свойства как сложной социально-экономической системы. Дается схематическая модель экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений, определяется ее отличительная характеристика - диффузная цифровизация. Проводится сравнительный анализ теоретико-методологических подходов к исследованию системы цифровых производственно-трудовых отношений, обосновывается необходимость дальнейших разработок критериев и показателей оценки цифрового труда.

Система, сложная система, экосистема, свойства системы, экосистемный подход, цифровая экономика, цифровизация, цифровые производственно-трудовые отношения, методология

Короткий адрес: https://sciup.org/149134477

IDR: 149134477 | УДК: 331.101 | DOI: 10.24158/tipor.2021.5.10

Текст научной статьи Экосистема цифровых производственно-трудовых отношений: теоретико-методологическое обоснование

Цифровизация всех сторон общественной жизни придает особую остроту вопросам, связанным с местом человека в системе производственно-трудовых отношений. Речь идет не только о процессах автоматизации и компьютеризации, полностью заменяющих человеческий труд, но и о формировании новых взаимосвязей между человеком и искусственным интеллектом. Необ- ходимость равновесного развития экономической, социальной и экологической подсистем общественной системы в условиях цифровизации требует соответствующего теоретико-методологического обоснования, на роль которого может претендовать экосистемный подход.

В научный оборот понятие «экосистема» было введено в 1992 г. в Конвенции о биологическом разнообразии [1]. Основой для выделения экосистемы в ряду биологических систем послужила ее углубленная трактовка как динамичного комплекса групп растений, животных и микроорганизмов, а также окружающей их среды, взаимодействующих как единое функциональное целое. В 2000 г. решением участников указанной Конвенции понимание экосистемы было дополнено такой составляющей, как человек (люди) с их характерным культурным многообразием. Впоследствии трактовка экосистемы претерпевала еще ряд уточнений и дополнений, позволяющих рассматривать ее как сверхсложную полиструктурную специфическую социально-экономическую систему, динамично объединяющую природную и антропогенную сферы с присущими им взаимосвязью и взаимовлиянием в единое функционирующее целое [2].

Динамичность системы является ее отличительной характеристикой с точки зрения экосистемного подхода в противовес холизму, другой базовой научной теории в исследованиях социально-экономических систем. Основоположником холистической концепции принято считать Я.Х. Смэтса, обосновавшего философию целостности системы и одно из ее основных свойств – целое больше, чем простая сумма его элементов [3]. С позиции холистического подхода система цифровых производственно-трудовых отношений предстает как целостная форма пространственной организации институциональных участников рынка труда, объединенных сетью сложных социально-экономических взаимоотношений, сформированных с помощью цифровых технологий.

В отличие от холизма экосистемный подход выдвигает на первый план общность организации всех группировок или элементов анализируемой системы. Его характерной особенностью является то, что единство в системе существует не только между ее элементами, но и с внешней средой, взаимодействуя с которой, они образуют единое целое. Именно поэтому экосистемный подход таргетирован на обеспечение долгосрочного функционирования системы цифровых производственно-трудовых отношений, ее социально-экономическое разнообразие, сохранение и целостность основных институциональных участников в условиях цифровизации общества [4].

Методологическим базисом экосистемного подхода к цифровым производственно-трудовым отношениям выступают общие постулаты теории систем, обоснованные А.А. Богдановым [5], У.Р. Эшби [6], Л. фон Берталанфи [7], И.В. Блаубергом [8], а также труды Т. Котарбинского [9], А.К. Гастева [10] и П.М. Керженцева [11], сформировавших основы системно-организационного мышления. В их исследованиях система характеризуется такими основными свойствами, как интегративность, синергичность, эмерджентность, целостность, иерархичность, присущими и системе цифровых производственно-трудовых отношений. Однако этими свойствами характеристика анализируемой нами системы не ограничивается, что вызвано двумя причинами.

Во-первых, социально-экономические системы являются изначально сложными, а не трансформируются из простых в процессе развития. Выявление новых свойств и качеств системы является вторичным по отношению к ее сущности и содержанию и обусловлено эволюцией аппарата их исследования от простых математических вычислений до сложных экономикоматематических моделей.

Во-вторых, цифровая экономика является не просто продуцентом нового элемента системы производственно-трудовых отношений – искусственного интеллекта, она полностью меняет ее структуру, состав институциональных участников и перераспределяет их роли в трудовом процессе.

Наличие множества подсистем, взаимосвязь совокупности которых приводит к появлению их новых свойств, позволяет характеризовать экосистему цифровых производственно-трудовых отношений как сложную. К дополнительным свойствам сложных социально-экономических систем отечественные [12] и зарубежные [13] авторы относят саморазвитие, самоорганизацию, самообучение и целый ряд других характеристик, представленных в таблице 1.

Таблица 1 - Свойства экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений*

|

Свойство |

Сущность свойства |

|

1 |

2 |

|

Интегративность |

Внутренние отношения между институциональными участниками экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений являются более устойчивыми и существенными, чем внешние, с элементами, не входящими в данную экосистему |

|

Синергичность |

Целенаправленное взаимодействие всех институциональных участников экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений усиливает эффективность ее функционирования по сравнению с индивидуальной деятельностью каждого из них |

Таблицы 1, 2, а также рисунок 1 составлены авторами на основании проведенного исследования.

|

1 |

2 |

|

Эмерджентность |

Приведение разновекторных целей институциональных участников экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений к единой стратегии ее развития, с учетом пропорциональности и достаточности каждой из целей |

|

Целостность |

Все элементы экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений формируют единое организационно-территориальное и информационное пространство, а воздействие на любой из элементов экосистемы приводит к динамичному изменению всех остальных ее элементов |

|

Иерархичность |

Каждый элемент экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений в соответствии с теорией фракталов самоподобен и имеет соответствующее структурное воплощение на следующем уровне иерархии, при этом влияние экосистемы на ее элементы и элементов на экосистему является равнозначно сильным |

|

Саморазвитие |

Участники экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений самостоятельно определяют цели своего развития и критерии их достижения, внутреннюю структуру и ее параметры |

|

Самоорганизация |

Участники экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений самостоятельно адаптируют свою структуру в соответствии с динамикой ее развития, оставляя стабильными ее ключевые элементы для противостояния энтропийности внешней среды |

|

Самообучение |

Интеллект как ключевой фактор экосистемы цифровых производственнотрудовых отношений способен улучшать ее качественные характеристики в процессе развития |

|

Неформализованность |

Существующие экономико-математические модели описывают отдельные элементы производственно-трудовых отношений, что не позволяет сформировать единый алгоритм их развития |

|

Неопределенность |

Экосистеме присущи как генераторы случайных помех, так и множество второстепенных социально-экономических процессов |

|

Нечеткость управления |

Глобально экосистема производственно-трудовых отношений не является управляемой, т. к. процесс самообучения трудовым функциям протекает в ее внешнем ареале |

|

Нестационарность |

Экосистеме свойственны постоянные преобразования, вызванные сменой технологических укладов и трансформацией производственно-трудовых отношений |

|

Невоспроизводимость |

Основным элементом экосистемы является работник, обладающий индивидуальными личностными характеристиками, не подлежащими полному копированию |

Анализируя свойства экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений, представленные в таблице 1, можно отметить, что многие ученые, включая основоположников системного подхода, считают их системными закономерностями, указывая на существенную взаимосвязь структурных элементов [14]. Вместе с тем закономерность является не только объективно существующей и существенной, но и повторяющейся связью явлений, что не в полной мере соответствует содержанию приведенных в таблице 1 свойств экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений.

Отдельные свойства исследуемой экосистемы являются настолько близкими по своим внутренним характеристикам, что рассматриваются как синонимичные. В частности, это касается таких свойств, как интегративность, синергичность, эмерджентность и целостность, что подчеркивает тесноту связи всех компонентов экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений. Как отмечает Е.В. Луценко, для адекватности отражения модели экосистемы уровень ее системности должен быть не ниже, чем уровень системности объекта познания, а последовательное повышение уровня системности выступает необходимым условием процесса исследования [15].

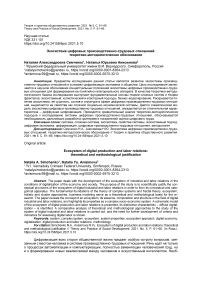

К внутренним подсистемам экосистемы, согласно Г.Б. Клейнеру, относятся организационная (структурная), инфраструктурная, бизнес-процессная и инновационная; а также два внешних атрибута: пространственная составляющая - ареал, и временная составляющая - жизненный цикл [16]. Их взаимосвязь в экосистеме цифровых производственно-трудовых отношений схематично представлена на рисунке 1.

Как можно увидеть из данной схемы, каждая подсистема анализируемой экосистемы включает базовый компонент, указывающий на ее цифровой характер. Таким образом, отличительной характеристикой данной экосистемы выступает диффузная цифровизация всех производственнотрудовых отношений, на всех этапах и уровнях их развития и осуществления. Цифровые компоненты обеспечивают взаимосвязь всех участников экосистемы производственно-трудовых отношений, а также скорость, доступность, открытость, прозрачность и удобство их коммуникации.

Рисунок 1 - Экосистема цифровых производственно-трудовых отношений

Как верно отмечает Л.А. Раменская, концепция экосистем является не единственным теоретико-методологическим подходом, используемым при исследовании сложных социально-экономических систем [17]. В качестве альтернативных теорий, помимо уже рассмотренного холизма, учеными предлагаются бизнес-модели, кластеры и межфирменные цепочки создания ценности. Их сравнительный анализ представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Сравнительный анализ теоретико-методологических подходов к исследованию экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений

|

Название подхода |

Общее с экосистемным подходом |

Отличия от экосистемного подхода |

|

1 |

2 |

3 |

|

Бизнес-моделирование |

Исследует производственно-трудовые отношения как подсистему бизнеса организации при участии работников и с использованием цифровых технологий; может быть адаптирован под условия деятельности конкретной организации |

Рассматривает каждую организацию как обособленную систему цифровой экономики, в том числе по территориальному и (или) отраслевому признаку. Исследование ценностных характеристик совокупности производственно-трудовых отношений системы организаций лежит вне компетенции данного подхода |

|

1 |

2 |

3 |

|

Кластерный |

В трактовке М. Портера [18] кластер представляет собой группу взаимосвязанных организаций, в том числе системой производственнотрудовых отношений, обладает рядом схожих с экосистемой признаков |

Кластер характеризуется как частный случай пространственно локализованной экосистемы цифровых производственно-трудовых отношений, что ограничивает ареал его институциональных участников |

|

Межфирменные цепочки создания ценности |

Изучает формирование фокальных сетей создания ценностей участниками производственно-трудовых отношений, направленных на повышение их устойчивости за счет роста удовлетворенности клиентов |

В экосистеме цифровых производственно-трудовых отношений формируются сложные и разновекторные взаимосвязи между ее участниками, носящие множественный характер |

Обобщая результаты проведенного исследования, в том числе представленные в таблице 2, можно сделать вывод о перспективности использования экосистемного подхода в исследовании производственно-трудовых отношений в цифровой экономике. Именно экосистема, с присущими ей взаимодействием групповых и индивидуальных институциональных участников, постоянными трансформациями и адаптацией к изменениям с помощью создания своих новых качественных характеристик, является теоретико-методологической основой цифровизации рынка труда.

Применение экосистемного подхода позволит адаптировать комплекс имеющихся у участников форм, методов, средств, механизмов и инструментов производственно-трудовых отношений к условиям цифровизации, а также привести к согласованию интересов хозяйствующих субъектов на разных уровнях управления. Дальнейшие исследования концепции экосистемного подхода в цифровой экономике должны быть направлены на разработку методик оценки цифрового труда, ее критериев и показателей.

Список литературы Экосистема цифровых производственно-трудовых отношений: теоретико-методологическое обоснование

- Конвенция о биологическом разнообразии (принята 22 мая 1992 г.) [Электронный ресурс] // Кодекс: электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/l900738 (дата обращения: 25.04.2021).

- Hou Н., Shi Y. Ecosystem-as-structure and Ecosystem-as-coevolution: A Constructive Examination // Technovation. 2021. Vol. 100. Р. 102193. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102193.

- Smuts J.C. Holism and Evolution. L., 1926. 368 р.

- Шкарупета Е.В., Бачурин Д.Н. Концептуальные положения экосистемного подхода к управлению развитием экономических систем в условиях цифровой трансформации // Организатор производства. 2020. Т. 28, № 3. С. 7-15. https://doi. org/10.25987/VSTU.2020.32.34.001.

- Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука. М., 2019. 712 с.

- Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 2006. 432 с.

- Bertalanffy L. von. General System Theory - A Critical Review // General Systems. 1962. Vol. 7. Р. 1-20.

- Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода. М., 1973. 269 с.

- Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / под ред. Г.Х. Попова; пер. с польск. Л.В. Васильева и В.И. Соколовского. М., 1975. 271 с.

- Гастев А.К. У истоков НОТ. Забытые дискуссии и нереализованные идеи / сост. Э.Б. Корицкий. Л., 1990. 336 с.

- Керженцев П.М. Принципы организации. М., 1968. 461 с.

- Герасимова В.В. Системный подход к анализу сущности цифровой экономики // Экономика и предпринимательство. 2020. № 10 (123). С. 1405-1408. https://doi.org/10.34925/EIP.2020.123.10.281.

- Sieniutycz S. Complexity and Complex Thermo-Economic Systems. Amsterdam, 2020. 395 р. https://doi.org/10.1016/C2018-0-03207-7.

- Звягин Л.С. Развитие системного моделирования и методы формализованного представления систем // Экономика и управление: проблемы, решения. 2020. Т. 1, № 9 (105). С. 40-49. https://doi.org/10.34684/ek.up.p.r.2020.09.01.005.

- Луценко Е.В. Системное обобщение принципа Эшби и повышение уровня системности модели объекта познания как необходимое условие адекватности процесса его познания // Научный журнал КубГАУ. 2020. № 163. С. 100-134. https://doi. org/10.21515/1990-4665-163-009.

- Клейнер Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее // Экономическое возрождение России. 2019. № 1 (59) С. 40-45.

- Раменская Л.А. Обзор подходов к исследованию экосистем бизнеса // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. Т. 2, № 12. С. 153-158. https://doi.org/10.17513/vaael.890.

- Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М., 2016. 1020 с.