Экспериментальное обоснование использования аллогенного деминерализованного костного имплантата в комплексном лечении хронического остеомиелита

Автор: Ладонин С.В., Белозерцева Е.А.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 1 т.19, 2011 года.

Бесплатный доступ

Лечение хронического остеомиелита являет- ся одной из основных проблем гнойной хирургии. Для экспериментальной морфологической оценки влияния аллогенного ДКИ серии Лиопласт на регенерацию костной ткани усовершенствована модель остеомиелита. Исследование выполнено на 56 беспородных кроликах. Мышца на ножке по- сле пластики лизируется к 30 суткам. Аллогенный ДКИ усиливает костную регенерацию с полным восстановлением компактной кости к 90 суткам.

Сhronic osteomyelitis, экспериментальная модель остеомиелита, имплантат, хронический остеомиелит

Короткий адрес: https://sciup.org/143176968

IDR: 143176968

Текст краткого сообщения Экспериментальное обоснование использования аллогенного деминерализованного костного имплантата в комплексном лечении хронического остеомиелита

Введение. Лечение хронического остеомиелита является одной из основных проблем гнойной хирургии, его результаты до настоящего времени оставляют желать лучшего. Рост травматизма, наличие локальных вооружённых конфликтов, широкое использование металлоостео-синтеза в лечении переломов ведут к увеличению числа больных с данной патологией. Актуальность данной проблемы определяется следующими по- зициями: хронический остеомиелит составляет 3—6 % в общей структуре патологии опорнодвигательной системы [6]. Частота рецидивов после хирургического лечения составляет 10-40 % [3; 7; 8]. Инвалидность при развитии хронического остеомиелита составляет 37,8 % [6]. Оперативный метод является основным в лечении хронического остеомиелита. Важным этапом операции является пластика костной полости, направленная на предупреждение воспалительного процесса, восстановление анатомической целости и функции кости. Начиная со второй половины прошлого века, в реконструктивной костной хирургии стали применять различные материалы биологического происхождения [1; 2; 4].

Цель исследования — экспериментальная оценка регенерации костной ткани при лечении хронического остеомиелита с проведением остеопластики аллогенным лиофилизированным деминерализованным имплантатом серии «Лиопласт».

Материал и методы исследования. На 56 беспородных кроликах проведены эксперименты по моделированию хронического остеомиелита большеберцовой кости. Животные были разделены на основную (n=48) и контрольную (n=8) группы. У животных контрольной группы наблюдали развитие хронического остеомиелита без лечения. Основная группа по способу пластики разделена на две серии экспериментов – по 24 животных соответственно. Эксперимент проводили в два этапа. На первом этапе выполняли моделирование хронического остеомиелита большеберцовой кости по оригинальной методике. Под внутримышечным наркозом проводили разрез по передней поверхности голени с обнажением кости. С помощью зубопротезной машины трапециевидной фрезой диаметром 0,2см делали 4 трепанационных отверстия по длине большеберцовой кости с обнажением костномозгового канала с расстоянием 0,2см между ними. Острым краем фрезы производили продольные пропилы кости, соединяющие крайние точки отверстий с наружной и внутренней стороны. В дефекты вводили взвесь микробных тел Staphylococcus aureus 109 в 1 мл физиологического раствора. Рану ушивали.

Начиная с 14 суток, проводили второй этап эксперимента. Под наркозом в стерильных условиях обнажали кость, проводили некрсек-вестрэктомию, формировали корытообразную костную полость. Рану промывали 3 % раствором перекиси водорода, 0,02 % водным раствором хлоргексидина. Проводили ультразвуковую кавитацию костной полости в 30 % растворе лин-комицина аппаратом УРСК-7Н в течение одной минуты с частотой 25 к Гц. Выполняли замещение послеоперационного дефекта мышцей на ножке или аллогенной костной тканью. Для аллопластики использовался деминерализованный костный имплантат серии «Лиопласт» производимый в ИЭМБ СамГМУ, насыщенный в 30 % растворе линкомицина в ультразвуковой камере в течении 3 минут с частотой 40 кГц.

С целью проверки эффективности насыщения костных имплантов изготовленных из компактной кости антибиотиком с помощью низкочастотного ультразвука, выполнили сравнительное бактериологическое исследование 32 образцов ДКИ. 16 фрагментов ДКИ размерами 0,5 х 0,5 см насыщали 30 % раствором линкомицина в ультразвуковой камере «Pro-sonic assistant» «Branson»

в течение 3 минут с частотой 40 кГц, другие 16 фрагментов выдерживали в 30 % растворе линкомицина без озвучивания. После обработки фрагменты ДКИ промывали в проточной воде в течение 15 мин для исключения из них антибиотика не вошедшего в структуру костной ткани, затем помещали во флаконы с физраствором. Обработанный таким образом материал изучали на антибактериальную активность косвенным методом, с помощью прямого посева имплантов на питательные среды с кровяным сахарным агаром, предварительно засеянные микроорганизмами Staphylococcus aureus. На чашках Петри исследуемый материал размещали секторами и инкубировали в течении 48 часов при температуре 37°С. Проводили исследование на 3, 7, 14, 30 сутки с момента насыщения – измеряли диаметр зоны отсутствия роста микроорганизмов вокруг фрагмента ДКИ.

Животных выводили из эксперимента на 14, 30, 90, 180 сутки. Материал фиксировали в 12 % растворе формалина на фосфатном буфере рН 7,2-7,4 в течение 2-х суток. Декальцинацию кости проводили в растворе трилона-Б в течении 3-4 недель. Обезжиривание и обезвоживание материала проводили в растворах этилового спирта возрастающей концентрации (70°, 80°, 96°, 2-3 часа в каждом растворе) с последующей заливкой в

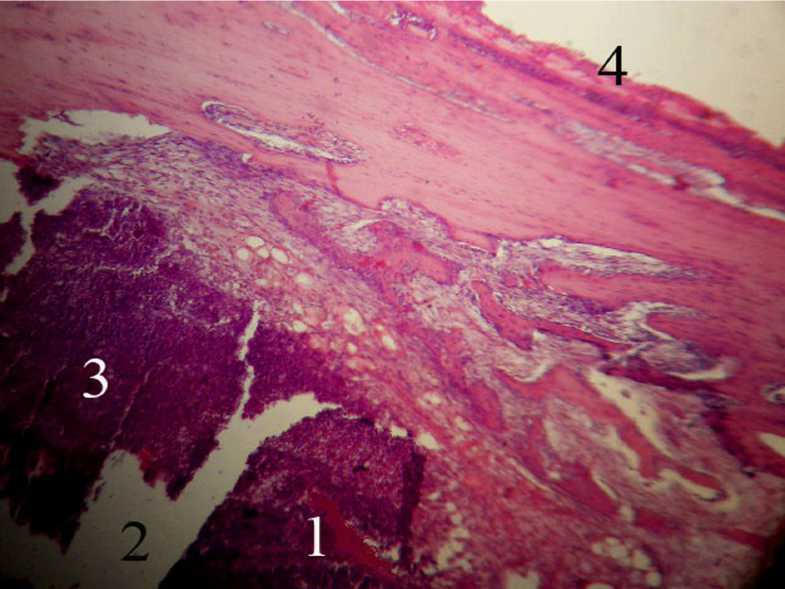

Рис. 1. Некроз костной ткани (1) в зоне формирования дефекта (2) с сегментоядерными лейкоцитами, образующими лейкоцитарные инфильтраты (3), инфильтрация лейкоцитами надкостницы (4). 14-е сутки после моделирования остеомиелита у кролика. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 70.

парафин. Парафиновые срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофук-сином по Ван – Гизону.

Результаты исследования. На 2-3 сутки моделирования остеомиелита визуально наблюдались отёк, гиперемия мягких тканей голени, а на 12-14 сутки формировался гнойный свищ. На 14 сутки эксперимента в костной ткани развивались воспалительные и деструктивные процессы. В пограничной с гнойными полостями участках костной ткани отмечалась гибель остео-цитов. Надкостница была отслоена и отёчна, инфильтрирована лейкоцитами. Определялись сво-боднолежащие секвестры. Вокруг участков некроза соединительная ткань и балки ретикулофиброзной костной ткани формиро- вали секвестральную полость. Вокруг участков повреждения костная ткань была инфильтрирована сегментоядерными лейкоцитами (рис. 1).

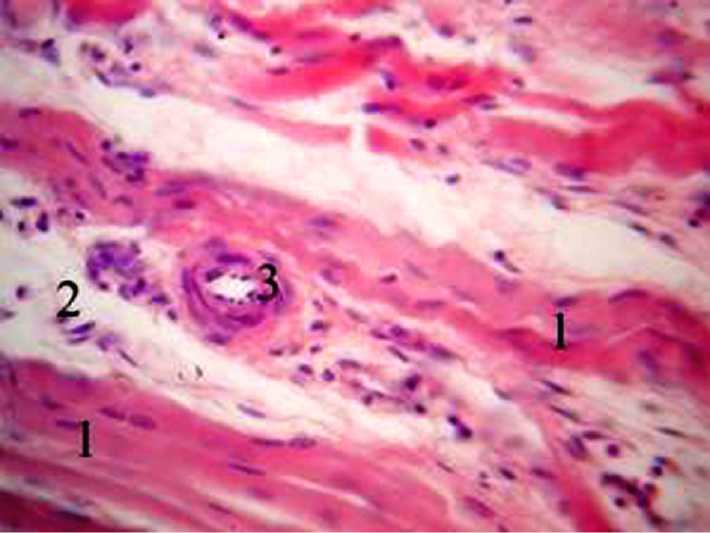

На 14 сутки после некрсеквестрэктомии с пластикой мышцей на ножке в костной полости определялись волокна поперечнополосатой мышцы и рыхлой неоформленной соединительной ткани. Прилежащие к месту повреждения мышечные волокна находились в различном состоянии. В основном были участки, сохранившие структурные признаки жизнеспособности. В участках близких к повреждению, сильнее выражались деструктивные изменения: явления межуточного отека и фрагментации волокон. У

Рис. 2. Фрагментация мышечных волокон (1). Прослойки рыхлой неоформленной соединительной ткани (2). Артерия мышечного типа (3). 14-е сутки после пластики мышцей на ножке. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400.

некоторых волокон отсутствовали ядра, а про- тированный биоматериал. Они имели вид круп-странство между ним было заполнено рыхлой ных полиморфных клеток с темной цитоплазмой,

неоформленной соединительной тканью (рис. 2).

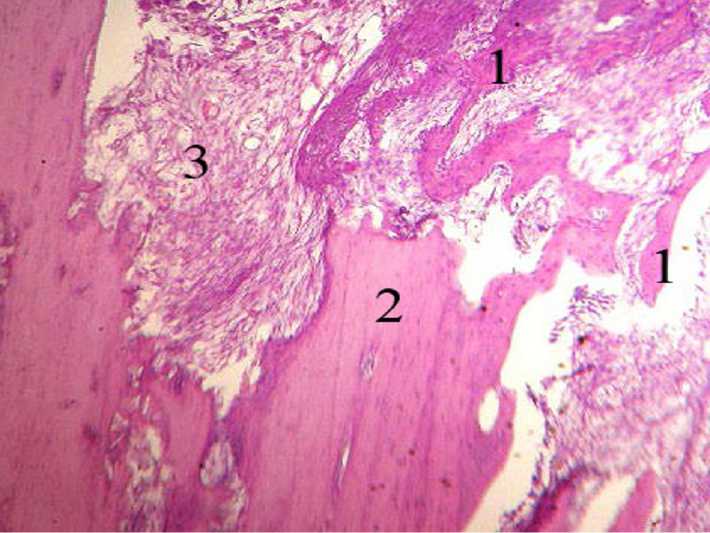

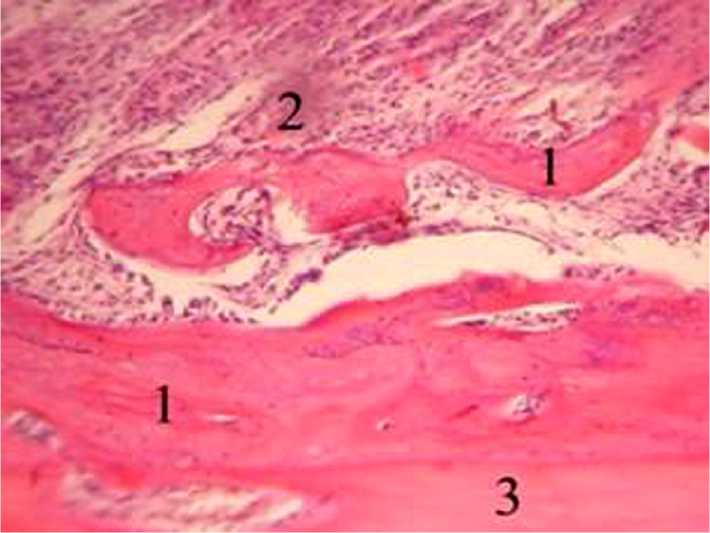

На 14 сутки после некрсеквестрэктомии с пластикой ДКИ выявлялась полиморфная картина. В образовавшейся полости определялись фрагменты ДКИ, имеющие структурную организацию пластинчатой костной ткани. Происходило образование регенерата из балок ретикулофиброзной кости и рыхлой неоформленной соединительной ткани (рис. 3). Вокруг балок ретикулофиброзной кости располагалось множество остеобластов, шло активное новообразование сосудов микроцирку-ляторного русла. В зоне

Рис. 3. Ретикулофиброзная костная ткань (1), фрагмент ДКИ (2), рыхлая соединительная ткань (3) в области пластики дефекта. 14-е сутки после пластики ДКТ. Окраска гематоксилином и эозином.

Ув. 70.

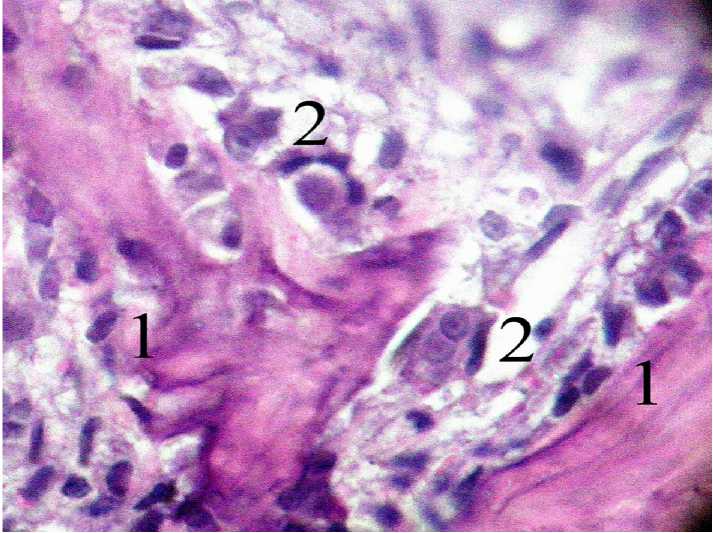

регенерата присутствовало большое количество тканевых макрофагов и остеокластов, интенсивно рассасывающих имплан-

Рис. 4. Остеобласты (1) и остеокласты (2) в зоне регенерата. 14-е сутки после пластики ДКИ. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400.

близости от трансплантата, так и в нем самом, образуя лакуны резорбции по его краям (рис. 4).

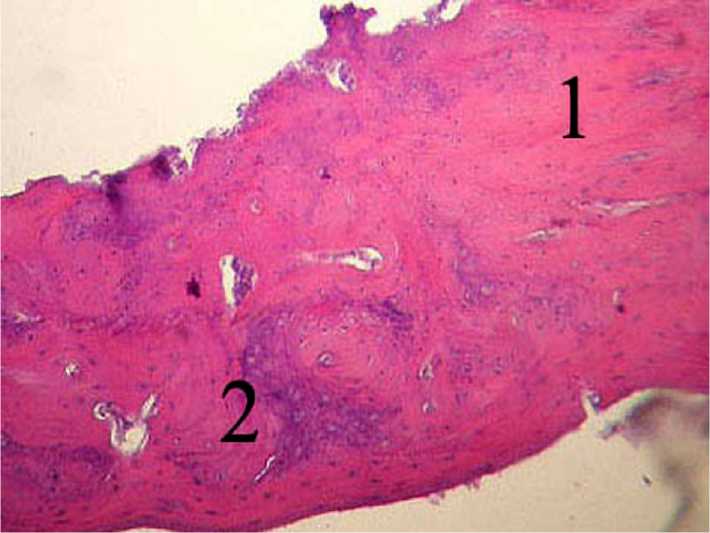

На 90-е сутки после пластики мышцей определялся регенерат, представленный ретикулофи-брозной костной тканью и рыхлой неоформленной соединительной тканью (рис. 5). После пластики ДКИ в процессе интенсивной регенерации происходило замещение ре-тикулофиброзной костной ткани пластинчатой. Это проявлялось в практически полном восстановлении костной структуры в области бывшего дефекта за счет молодой новооб- разованной костной ткани реципиента (рис. 6).

Антимикробный эффект имплантата, насыщенного антибиотиком с

Рис. 5. Костные балки регенерата, заполняющие полость дефекта (1), рыхлая соединительная ткань между балками (2), стенка костной полости (3). 90-е сутки после пластики мышцей на ножке. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 70.

содержащих два и более базофильных ядра, помощью ультразвука, сохранялся более 30 дней, которые располагались как в непосредственной а при регидратации к данному сроку он пропадал.

Обсуждение. При визуальном наблюдении и морфологическом исследовании у всех животных контрольной группы оперированных по нашей методике на 14-е сутки развивался хронический остеомиелит. Визуальными признаками являлись образование полости с гнойным содержимым и формирование свища. Основными морфологическими признаками хро-низации процесса было образование секвестров и секвестральной капсулы, представленной рети-кулофиброзной костной тканью. По другим данным [5], аналогичные признаки экспериментального хро- нического остеомиелита у кроликов развиваются к 24 –28 суткам.

Морфологическое исследование препаратов большеберцовой кости кроликов после некрсек-вестрэктомии с остеопластикой мышцей на ножке показало, что уже на 14-е сутки после операции имеются дегенеративные изменения перемещенной мышцы, а к 90-суткам она полностью замещается рыхлой неоформленной соединительной тканью. При исследовании препаратов полученных после остеопластики аллогенным ДКИ на 14-сутки имелись признаки активной регенерации костной ткани. В зоне регенерата присутствовало большое количество остеобластов, остеокластов, развива- лось микроциркуляторное русло, что приводило к полному восстановлению компактной костной ткани к 90-м суткам.

Технология произ водства аллогенного лиофилизированного ДКИ обеспечила возможность создавать природный наноструктурированный материал, представленный коллагеновыми пластинками толщиной 50-70 нанометров, с пространствами между ними размером 200-300 нанометров. Такая структура позволяет насыщать их различными препаратами, прежде всего антимикробными, создавать имплантаты с пролонгированным антимикробным действием, что доказано нашими исследованиями. Антимикробный эффект имплантата, насыщенного линкомицином с помощью ультразвука, сохранялся более 30 дней.

Выводы.

Усовершенствована модель хронического остеомиелита у кроликов, вызывающая патологический процесс к 14-м суткам у 100 % животных.

Ультразвуковая кавитация костной полости и насыщение биоимплантата антибиотиком с помощью низкочастотного ультразвука являются эффективным способом местного пролонгированного применения антибактериальных средств, соответствующих чувствительности возбудителя патологического процесса.

Процессы репаративной регенерации при остеопластике ДКИ приводят к полному восстановлению компактной кости кролика на 90-е сутки.

Полученные данные позволяют предложить остеопластику аллогенным деминерализованным

Рис. 6. Пластинчатая костная ткань (1). Остатки хрящевыхых клеток в виде отдельных небольших островков «изогенных групп» (2). 90-е сутки после пластики ДКТ. Окраска гематоксилином и эозином.

Ув. 70.

костным имплантатом, насыщенным антибиотиком при помощи ультразвука, как новый способ лечения хронического остеомиелита с использованием его в клинике.

Список литературы Экспериментальное обоснование использования аллогенного деминерализованного костного имплантата в комплексном лечении хронического остеомиелита

- Кирилова И. А. Деминерализованный костный трансплантат как стимулятор остеогенеза: совре менные концепции / И. А. Кирилова // Хирургия позвоночника. - 2004. - № 3. - С. 105110.

- Лекишвили М. В. И зготовление аллоимплан татов для травматологии и ортопедии / М. В. Ле кишвили // Сб. тезисов докладов VIII съезда травматологовортопедов России. - Самара, 2006. - С. 1066.

- Махсон Н. Е. Посттравматический остеомиелит / Н. Е. Махсон // Врач. - 2001. - № 6. - С. 810.

- Миронов С. П. Современные приоритеты раз вития биоимплантологии в области травматоло гии и ортопедии / С. П. Миронов // Сб. тезисов IV Всероссийского симпозиума «Актуальные во просы тканевой и клеточной трансплантологии». - СанктПетербург, 2010. - С. 1920.

- Сидоров А. Ю. Экспериментальное обоснова ние использования гравитационных перегрузок вкомплексном лечении остеомиелита нижних конечностей: Автореф. дис. канд. мед. наук: (14.00.27; 03.05.25) / А. Ю. Сидоров; Самарск. гос. мед. унт. - Самара, 2004. - 23 с.

- Столяров Е. А. Хронический остеомиелит - со временное состояние проблемы / Е. А. Столяров, Е. А. Батаков, И. В. И шутов, С. В. Ладонин // Са марский медицинский журнал. - 2004. - № 56. С. 2830.

- Сонис А. Г. Новое в диагностике и лечении остеомиелита: Автореф. дис. … докт. мед. наук: (14.01.17, 14.03.11.) /А. Г. Сонис; ГОУ ВПО «Са марск. гос. мед. унт». - Самара, 2010. - 42 с.

- Masroor I. View box case - 12. Osteomyelitis / I. Masroor, R. Hashmi // J. Pac. Med. Assoc., 2002. - Vol. 52, No. 12. - P. 583 584.