Экспериментальное определение деформационных свойств стенки левого предсердия

Автор: Свирепов П.И., Аптуков В.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика. Математическое моделирование

Статья в выпуске: 2 (37), 2017 года.

Бесплатный доступ

Определены деформационные свойства стенки левого предсердия человека под действием внутреннего давления. Эксперимент проведен в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова, г. Пермь. На основе полученных данных построены кривые зависимости деформации от давления для различных участков стенки левого предсердия вдоль и поперек мышечных волокон.

Левое предсердие, деформация стенки, экспериментальные данные

Короткий адрес: https://sciup.org/14730156

IDR: 14730156 | УДК: 539.3 | DOI: 10.17072/1993-0550-2017-2-60-64

Текст научной статьи Экспериментальное определение деформационных свойств стенки левого предсердия

Как известно, систола предсердий обеспечивает дополнительную подачу крови в желудочки в объеме примерно 20 % от конечного диастолического объема. При этом возникающее давление в желудочках придает дополнительное растяжение миокарда желудочков и последующее усиление их сокращений [1]. Увеличение объема левого предсердия является мощным предиктором смертности [2]. Известно, что в условиях дисфункции левого желудочка вклад левого предсердия (ЛП) для поддержания ударного объема имеет особое значение.

В монографии [3] представлен материал по определению формы и объема камер сердца с помощью исследования слепков камер сердца, в [4] описана структурная организация стенок предсердий и желудочков. Авторы [5] провели экспериментальные исследования левого предсердия с помощью полученных слепков с целью оценки объема предсердия в норме и при патологии.

В статье [6] приведены результаты исследований механических свойств перикарда и стенки аорты. Эксперименты проводились в режиме активного нагружения с записью диа- граммы растяжения на приборе Instron 1122. Механические характеристики стенки левого предсердия в известной авторам литературе не представлены.

Изучение механических свойств стенки камер сердца играет важную роль в построении математической модели объекта изучения. В данной статье дано описание постановки эксперимента по изучению деформационных свойств левого предсердия человека при патологии и предварительной обработке экспериментальных данных.

Строение левого предсердия

Левое предсердие находится в углу между артериальными стволами и правым предсердием, ограничиваясь передней венечной и задней межпредсердной бороздами [7]. Форма полости левого предсердия в большинстве случаев напоминает эллипсоид вращения, несколько выпуклый кзади и вогнутый кпереди и в сторону межпредсердной перегородки [3] (рис. 1). Различают верхнюю, переднюю, заднюю, медиальную и латеральную стенки, их толщина достигает 2–3 мм [9].

У левого предсердия имеется 5 отверстий. Четыре отверстия легочных вен расположены вверху и сзади и не имеют клапанов [8].

На нижней стенке расположено отверстие, через которое полость левого предсердия сообщается с полостью левого желудочка [9]. Передняя стенка имеет конусообразное расширение – левое ушко.

В стенках предсердий различают два мышечных слоя: поверхностный и глубокий.

Поверхностный слой является общим для обоих предсердий и представляет собой мышечные пучки, идущие преимущественно в поперечном направлении. Они более выражены на передней поверхности предсердий, образуя здесь сравнительно широкий мышечный пласт в виде горизонтально расположенного междуушкового пучка, переходящего на внутреннюю поверхность обоих ушек. На задней поверхности предсердий мышечные пучки поверхностного слоя вплетаются частично в задние отделы перегородки (рис. 2).

Рис. 1. Сердце, вид слева (левое предсердие и левый желудочек вскрыты)

Рис. 2. Мышечный слой предсердий и желудочков, вид спереди (эпикард удален, удале- ны начальные участки аорты и легочного ствола)

Глубокий слой мышц левого предсердия не является общим с правым. В нем различают круговые и вертикальные мышечные пучки. В левом предсердии круговые мышечные пучки залегают преимущественно вокруг отверстий четырех легочных вен и у начала левого ушка. Вертикальные мышечные пучки располагаются перпендикулярно по отношению к фиброзному кольцу левого предсердножелудочкового отверстия, прикрепляясь к ним концами. Часть вертикальных мышечных пучков входит в толщу створок митрального клапана. Гребенчатые мышцы также образованы пучками глубокого слоя. Они наиболее развиты на внутренней поверхности левого ушка. В промежутках между гребенчатыми мышцами стенка предсердия и ушка особенно истончена. На внутренней поверхности ушка имеются короткие и тонкие пучки. Перекрещиваясь в различных направлениях, они образуют очень тонкую петлеобразную сеть [9].

Описание эксперимента

Методика проведения эксперимента, следуя [10], отличается от обычно применяемых подходов экспериментального изучения выделенных фрагментов (образцов) биологической ткани. Изучение выделенных образцов стенки камер сердца затруднительно по причине сложности закрепления образца (мягкой многослойной ткани) в захватах испытательной машины, а также проникания физиологического раствора внутрь образца через искусственно образованные границы.

В проведенном эксперименте нагружается внутренним давлением весь испытуемый объект (левое предсердие), что позволяет создать условия деформирования тканей, близкие к реальным.

Для изучения механических свойств стенки левого предсердия было извлечено дилатированное сердце тридцатилетнего мужчины после аутопсии.

У извлеченного сердца были удалены перикард, жировые отложения, отсечено правое предсердие, правый желудочек и часть левого желудочка.

Через нижнюю правую долевую вену вводился физраствор для создания внутреннего давления в ЛП, в верхней левой долевой вене закреплена трубка для измерения созданного давления. Два оставшихся отверстия легочных вен, а также митральный клапан были зашиты хирургической нитью.

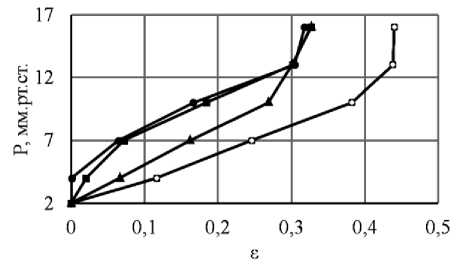

Рис. 4. Область задней стенки предсердия (вдоль волокна)

На внешний мышечный слой стенки предсердия нашивались сорок рентгеноконтрастных меток. Рядом с предсердием введены три неподвижные точки – рентгеноконтрастные хирургические тампоны.

В испытуемом объекте последовательно создавалось давление: 2, 4, 7, 10, 13 и 16 мм рт. ст. Каждый этап нагружения фиксировался рядом снимков формата DICOM с использованием компьютерного томографа (Siemens MAGNETOM Avanto) в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.

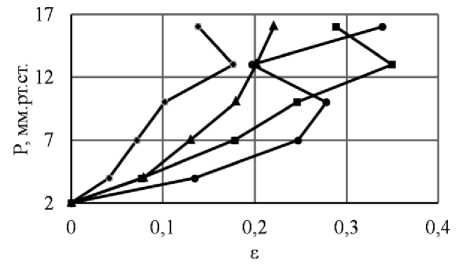

Рис. 5. Область верхней и передней стенки (вдоль волокна)

Обработка экспериментальных данных

Для обработки полученных экспериментальных данных в формате DICOM использовалась программная платформа для анализа и визуализации медицинских изображений Slicer.

Для каждого этапа нагружения определялись пространственные координаты сорока рентгеноконтрастных меток, нашитых на поверхность левого предсердия.

Далее выделялись пары меток, расположенных вдоль либо поперек направления волокон внешнего мышечного слоя стенки предсердия. Определив расстояние (и его изменения) между выбранными парами меток в различные этапы нагружения предсердия внутренним давлением вычислялись значения деформаций.

Рис. 6. Область поверхности левого ушка (вдоль волокна)

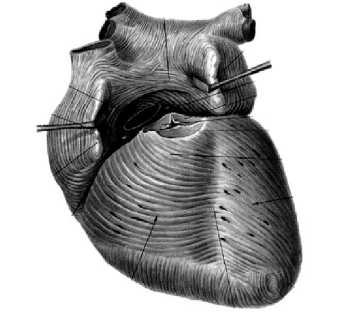

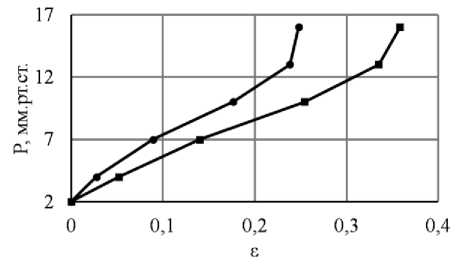

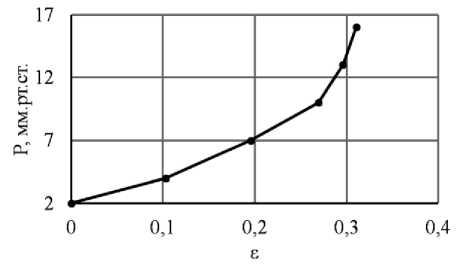

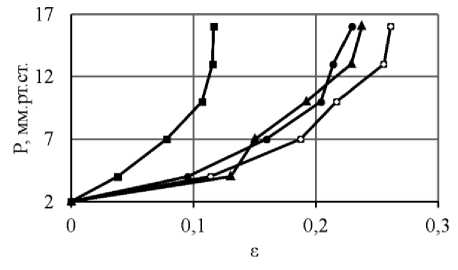

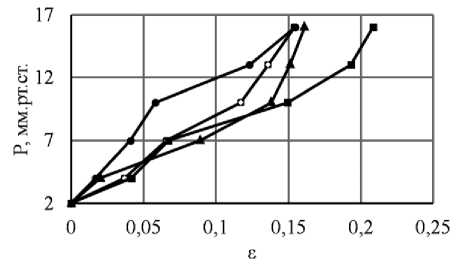

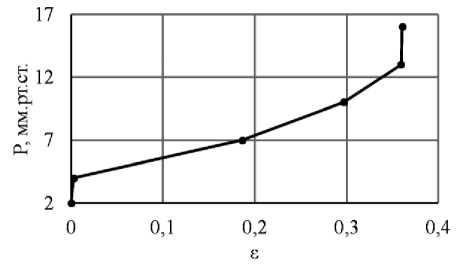

Полученные кривые зависимости деформации стенки исследуемого предсердия от внутреннего давления представлены ниже: вдоль мышечного волокна (рис. 3–6), перпендикулярно волокну (рис. 7–10).

Рис. 3. Область устья вен (вдоль волокна)

Рис. 7. Область устья легочных вен (перпендикулярно волокну)

Рис. 8. Область верхней части задней стенки (перпендикулярно волокну)

Рис. 9. Область верхней и передней стенки (перпендикулярно волокну)

Рис. 10. Область ушка левого предсердия (перпендикулярно волокну)

Заключение

Представлена постановка эксперимента с применением компьютерной томографии по определению деформационных характеристик левого предсердия под действием внутреннего давления.

Обработка экспериментальных данных позволила получить количественные характеристики смещения и деформации точек стенки левого предсердия.

Представлены деформационные кривые, указывающие на то, что стенка предсердия обладает меньшей жесткостью (модулем упругости) вдоль мышечного волокна. При этом задняя стенка более податлива, чем другие стенки предсердия.

Полученные экспериментальные данные будут использованы для установления зависимостей напряжение–деформация для стенки левого предсердия вдоль и поперек мышечных волокон с целью построения физических уравнений математической модели.

Авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам ФЦССХ им. С.Г. Суханова: заведующей отделением функциональной диагностики, врачу-кардиологу, д.м.н. Е.Н. Ореховой и кардиохирургу А.А. Породикову за помощь в проведении эксперимента.

Список литературы Экспериментальное определение деформационных свойств стенки левого предсердия

- Нормальная физиология/Агаджанян Н.А., Барбараш Н.А., Белов А.Ф., Берг М.Д., Горожанин Л.С., Есауленко И.Э., Завьялов А.В., Зефиров А.Л., Зилов В.Г., Каюмова А.Ф., Киричук В.Ф., Комиссаров В.И., Кромин А.А., Киселев В.И., Кубарко А.И., Кузнецова Т.Е., Дерягина Л.Е., Маркина Л.Д., Медведев М.А., Мищенко В.П. и др.

- учебник / Москва, 2009.

- Вакуленко И.П., Сердюк А.Н., Брюханов В.М. Размеры предсердий сердец человека зрелого возраста по данным двумерной эхокардиографии//Актуальные вопросы морфогенеза сердца: Материалы науч. симпозиума, посвященного 80-летию кафедры анатомии человека ДГМА (сб. науч. работ). Днепропетровск, 1996. С. 30-34.

- Козлов В.А., Стебельский С.Е., Маковецкий В.Д. и др. Топография и форма полостей сердца в онтогенезе//Прикладная анатомия сердца/под ред. В.А. Козлова. Днепропетровск, 1996. С. 6-49.

- Мишалов В.Д., Кузьменко В.Н., Демьяненко И.А. и др. Структурная организация стенки сердца в онтогенезе//Прикладная анатомия сердца/под ред. В.А. Козлова. Днепропетровск, 1996. С. 50-64.

- Суханов С.Г., Аптуков В.Н., Науменко И.Е. и др. Методика оценки объема левого предсердия по данным 2D эхокардиографии//Клиническая физиология кровообращения. 2007. № 2. С. 71-76.

- Шихвердиев Н.Н., Аверкин И.И., Цобкалло Е.С. и др. Механические свойства материалов, применяемых в реконструкции хирургии сердца//Грудная и сердечнососудистая хирургия. 2011. № 3. С. 39-43.

- Гавриш А.С. Строение сердечно-сосудистой и лимфатической системы//Руководство по кардиологии/под ред. В.Н. Коваленко. К.: МОРИОН, 2008. С. 10-71.

- Сапин М.Р., Бочаров В.Я., Никитюк Д.Б. и др. Анатомия человека. В 2 т./под ред. М.Р. Сапина. Изд. 5-е, перераб. и доп. М.: Медицина, 2001. Т. 2. 640 с.

- Синельников Р.Д., Сидельников Я.Р. Атлас анатомии человека: учеб. пособие. 2-е изд., стер. В 4 т. М.: Медицина, 1996. Т. 3. С. 232.

- Вагнер Е.А., Суханов С.Г., Аптуков В.Н. Механическое поведение сосудистого анастомоза и его моделирование//Механика композитных материалов. 1982. № 1. С. 336-342.