Экспериментальные исследования горизонтального распределителя семян пневматической сеялки

Автор: Шевченко Анатолий Павлович, Коробкин Игорь Олегович

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 3 (19), 2015 года.

Бесплатный доступ

Приведена конструктивно-технологическая схема работы пневматического горизонтального распределителя семян. Выявлено влияние конструктивных и кинематических параметров распределительного устройства на равномерность распределения семян по сошникам сеялки. Экспериментальные исследования конструктивно-кинематических параметров высевающего аппарата проводились в два этапа. На первом этапе ставился классический эксперимент. В результате удалось выявить области конструктивно-кинематических параметров, при которых распределение семян по сошникам одинаковое. Применение классического эксперимента для этих целей, в отличие от планируемых методов поиска, оправдано тем, что определенной величине скорости воздушного потока соответствует определенная оптимальная величина равномерности распределения. Вторым этапом экспериментального исследования пневматического горизонтального распределителя семян с подвижными перегородками является проведение планируемого эксперимента. Для этой цели выделена область варьирования четырех факторов: скорости воздушного потока, угла заслонки направителя, угла поворота второй и четвертой заслонок, а также угла поворота первой и пятой заслонок. По результатам проведенных исследований выявлено, что рациональными являются следующие параметры: скорость воздушного потока V = 15 м/с; угол открытия заслонки направителя b = 28-32°; угол поворота первой и пятой заслонок распределителя a 1,5 = 24,5°; угол поворота второй и четвертой заслонок распределителя a 2,4 = 15,5°. Предложенное распределительное устройство семян позволяет равномерно распределять семена различных культур по сошникам благодаря настройке положения углов подвижных распределительных перегородок, а также выравнивать поток семян, поступающих в первую камеру, за счет открытия заслонки направителя под определенным углом.

Распределитель семян, воздушно-зерновая смесь, эксперимент, воздушный поток, уравнение регрессии

Короткий адрес: https://sciup.org/142199407

IDR: 142199407 | УДК: 631.331

Текст научной статьи Экспериментальные исследования горизонтального распределителя семян пневматической сеялки

В современных посевных машинах широко применяются пневматические системы распределения посевного материала. Основной, наиболее важный элемент такой системы – распределитель семян. На пневматической селекционной сеялке ССНП-16 ввиду ее конструктивных особенностей и небольшого числа семяпроводов необходима установка плоского распределителя семян (рис. 1) [1].

Рис. 1. Схема распределителя семян: 1 – вентилятор; 2 – первая камера; 3 – подводящий трубопровод;

4 – направитель; 5 – регулятор; 6 – турбулизатор; 7 – эластичный патрубок; 8 – вторая камера;

9 – подвижные распределительные перегородки; 10 – регулятор; 11 – отводящие патрубки

Распределитель семян работает следующим образом. Семена попадают в первую камеру 2 через подводящий трубопровод 3 , далее скатываются по заслонке направителя 4 и подхватываются турбулизированным воздушным потоком, создаваемым вентилятором 1 и турбулизатором 6 . Положение заслонки направителя 4 можно менять при помощи регулятора положения 5 . Большой угол открытия заслонки направителя позволяет использовать более мелкие семена за счет того, что за заслонкой направителя создается область разряжения, в которую засасываются мелкие семена. Турбулизатор 6 позволяет сохранить турбулентный режим движения зерна, и за счет турбулизации потока семена равномерно распределяются по всему объему эластичного патрубка 7 . Эластичный патрубок 7 гибко соединяет первую 2 и вторую 8 камеры. После прохождения эластичного патрубка семена попадают во вторую камеру 8 , где подвижные распределительные перегородки 9 равномерно распределяют поток семян по отводящим патрубкам 11 . С помощью регуляторов положения распределительных перегородок 10 настраивается равномерность распределения семян различных культур по сошникам [2].

Объекты и методы

Экспериментальные исследования конструктивно-кинематических параметров высевающего аппарата проводились в два этапа.

На первом этапе ставился классический эксперимент. Его цель – выявить области конструктивно-кинематических параметров, при которых распределение семян по сошникам одинаковое. Применение классического эксперимента для этих целей, в отличие от планируемых методов поиска, оправдано тем, что определенной величине скорости воздушного потока соответствует определенная оптимальная величина равномерности распределения.

Принимаем постоянные установочные параметры: диаметр входного отверстия распределителя семян 86 мм; диаметр выходных отверстий распределителя семян 35 мм; одноярусная форма распределителя семян; деление зерновоздушной смеси на шесть частей; величина подачи зерна на уровне 50 кг/ч.

Переменные установочные параметры (факторы):

– скорость воздушного потока (V) изменялась в пределах 10–20 м/с с интервалами, равными 2 м/с;

– угол открытия заслонки направителя ( β ) изменялся в пределах 20–40° с интервалами, равными 5°;

– угол наклона 1-й и 5-й заслонок распределителя ( α 1,5 ) изменялся в пределах 20–30° с интервалами, равными 3,3°;

– угол наклона 2-й и 4-й заслонок распределителя ( α 2,4 ) изменялся в пределах 10–20° с интервалами, равными 2,5° [3].

Результаты исследований

По результатам экспериментов построены зависимости качественного показателя работы распределителя семян от переменных параметров опыта.

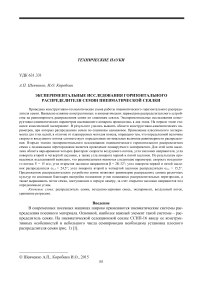

В зависимости от настроечных параметров распределителя, а также других установочных параметров диаграмма распределения семян по сошникам (для 6 штук) может выглядеть

|

№ опыта |

Скорость воздушного потока V, м/с |

Угол поворота перегородок № 1 и № 5 α 1,5, град |

Угол поворота перегородок № 2 и № 4 α 2,4, град |

Угол открытия заслонки направителя β , град |

Среднеквадратическое отклонение σ, % |

Коэф. вариации γ |

Показатель равномерности Р, % |

|

1 |

18 |

25 |

16 |

30 |

1,23 |

0,07 |

92,6 |

|

2 |

17 |

23 |

14 |

35 |

1,63 |

0,09 |

90,0 |

|

3 |

17 |

26 |

18 |

35 |

3,5 |

0,21 |

78,9 |

Рис. 2. Распределение семян по сошникам при различных настроечных параметрах

По приведенной диаграмме можно сделать вывод о том, что настроечные параметры в значительной степени влияют на показатель равномерности распределения семян по сошникам.

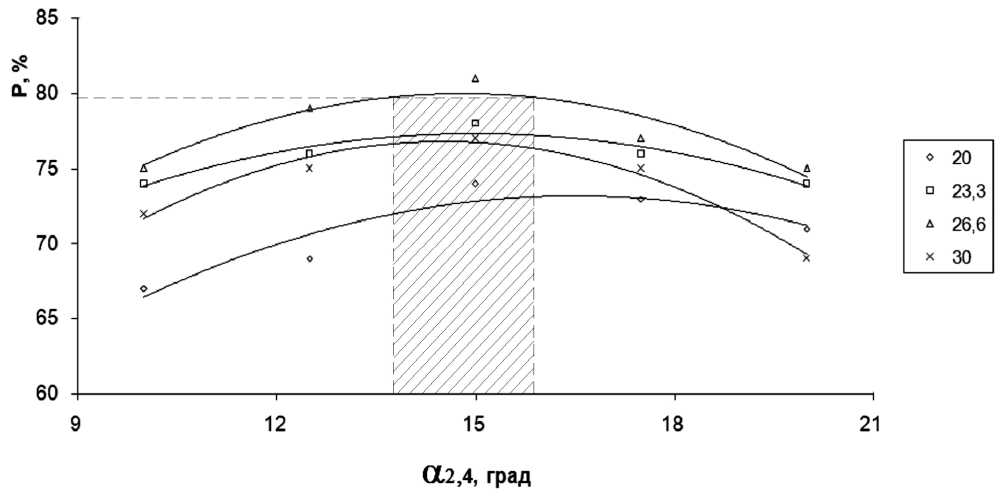

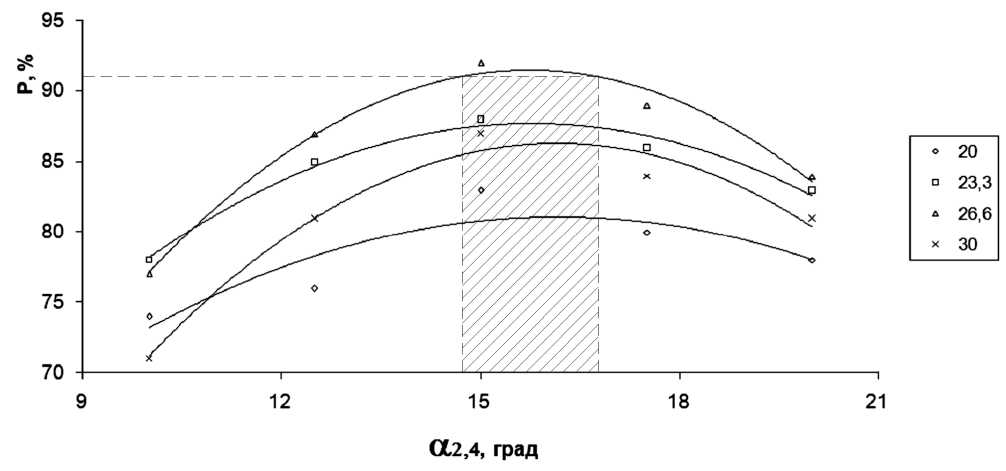

Для выявления влияния каждого (или серии) настроечного параметра на показатель распределения семян проводился классический эксперимент, результаты которого приведены на рис. 3–5 (зависимости, полученные при стабилизированных величинах углов поворота перегородок распределителя) и на рис. 6–10 (зависимости, полученные при постоянных значениях скорости движения воздушного потока и угла наклона заслонки направителя).

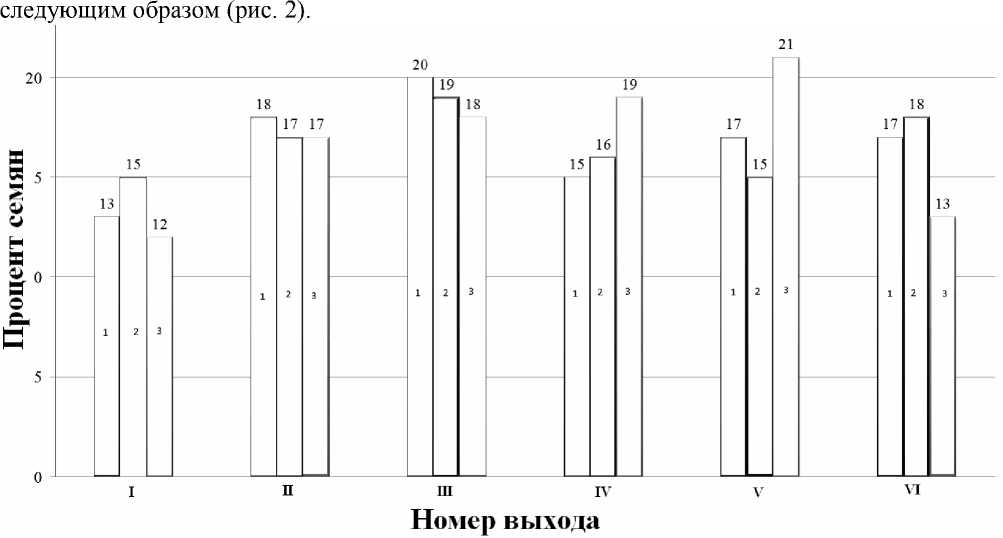

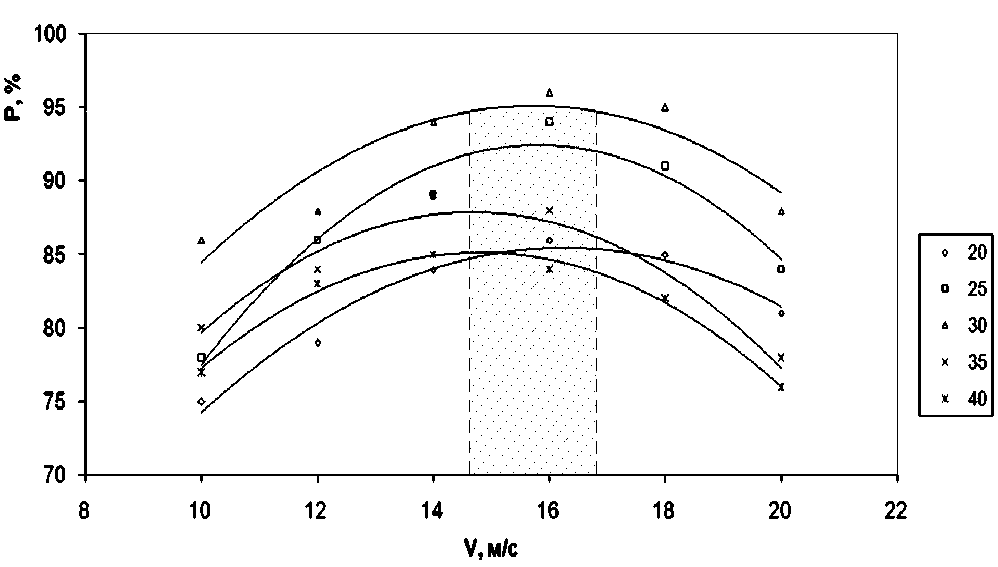

Рис. 3. Зависимости показателя равномерности от скорости воздушного потока и угла установки направителя при углах поворота заслонок распределителя α 1,5 = 22°, α 2,4 = 13°

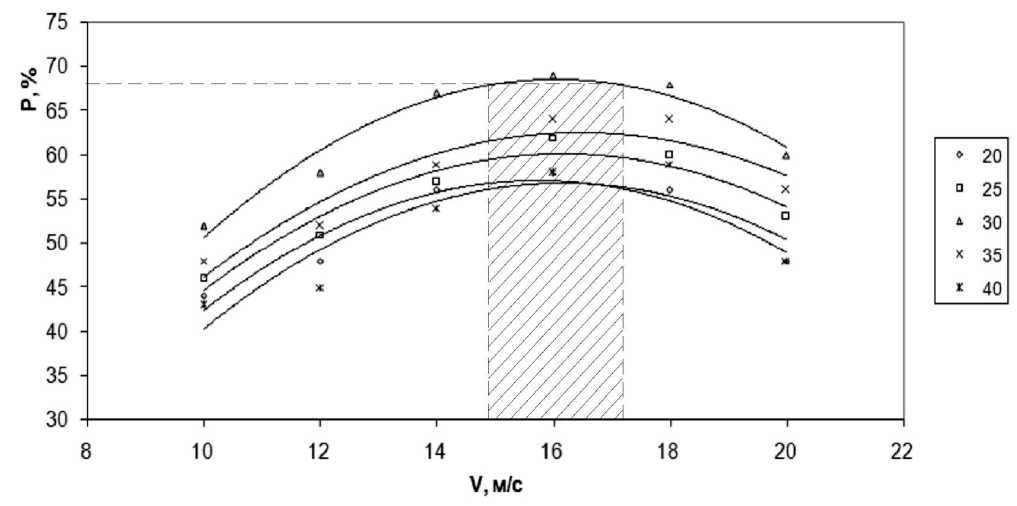

Рис. 4 . Зависимости показателя равномерности от скорости воздушного потока и угла установки направителя при углах поворота заслонок распределителя α 1,5 = 24°, α 2,4 = 14°

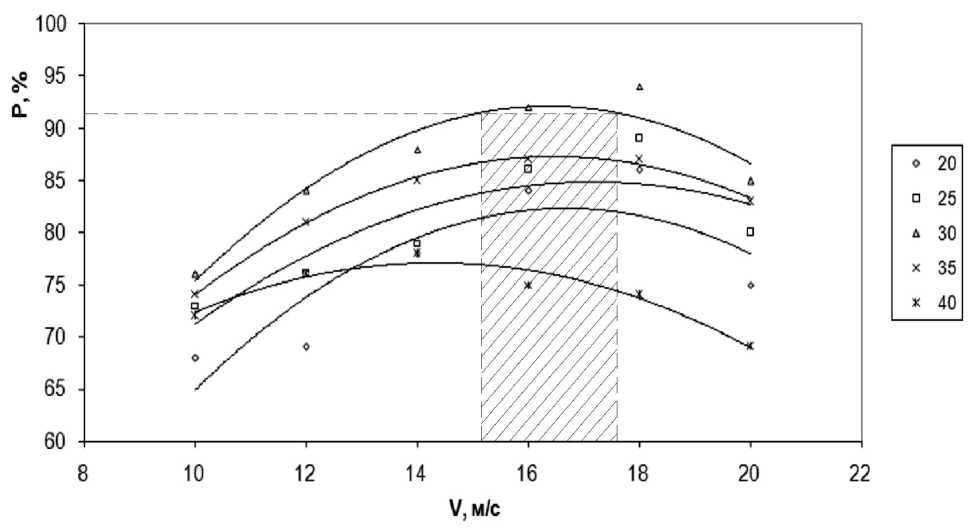

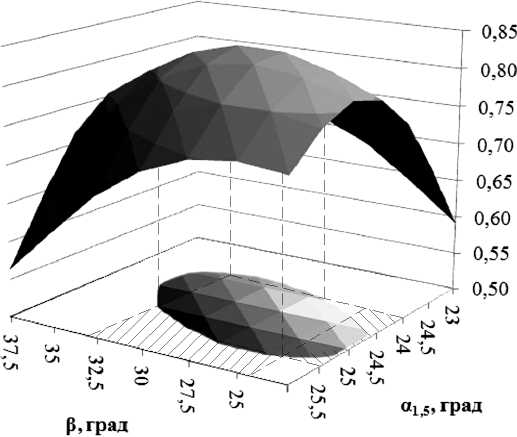

Рис. 5 . Зависимости показателя равномерности от скорости воздушного потока и угла установки направителя при углах поворота заслонок распределителя α 1,5 = 25°, α 2,4 = 15°

Как видно из приведенных зависимостей, показатель равномерности распределения семян приобретает наибольшее значение при величинах скорости движения воздушного потока, равных 12–18 м/с. При величинах скоростей, меньше этого диапазона, отмечается низкий показатель равномерности распределения вследствие явления качения зерен по днищу желоба. Зерна бобов катятся, при этом подгоняются воздушным потоком, поэтому при входе в распределитель характер распределения семян вероятностный, зависящий от округлости их формы и места их начального попадания в воздушный поток. В результате зерна «раскатываются», лишь слегка подгоняемые воздушным потоком, значительно меньшим скорости их витания.

При величинах скоростей воздушного потока, превышающих 18 м/с, показатель распределения низкий вследствие образования ядра струи зерновоздушной смеси, движущейся прямолинейно. В этом случае основная часть семян попадает в средние семяпроводы, а боковые пропускают лишь часть воздуха с остатками зерна. В этом случае равномерность распределения семян по сошникам можно повысить, изменяя углы установки заслонок распределителя. В большей степени это касается углов установки крайних секций. В двух последних случаях (рис. 4, 5) это и было выполнено, в результате чего равномерность распределения семян увеличилась в значительной степени.

Угол наклона заслонки направителя, как видно из приведенных рисунков, также влияет на величину показателя равномерности распределения семян.

При малых углах наклона входное отверстие для движения семян практически перекрывается. В результате этого в канал попадают только самые мелкие семена, имеющие малую скорость витания. Скорость воздуха в месте встречи с потоком семян наибольшая. Это ведет к образованию ядра, рассмотренному в предыдущем случае.

При больших углах наклона заслонки направителя воздушный поток практически перекрывается. В результате этого семена попадают в малый по высоте воздушный поток, который лишь частично их увлекает, направляя в распределитель. Показатель распределения снижается вследствие точечно направленного воздушного потока, эффективность работы распределителя в этом случае понижается. Показатель равномерности распределения семян по сошникам максимален при значениях углов наклона заслонки направителя 15–45°.

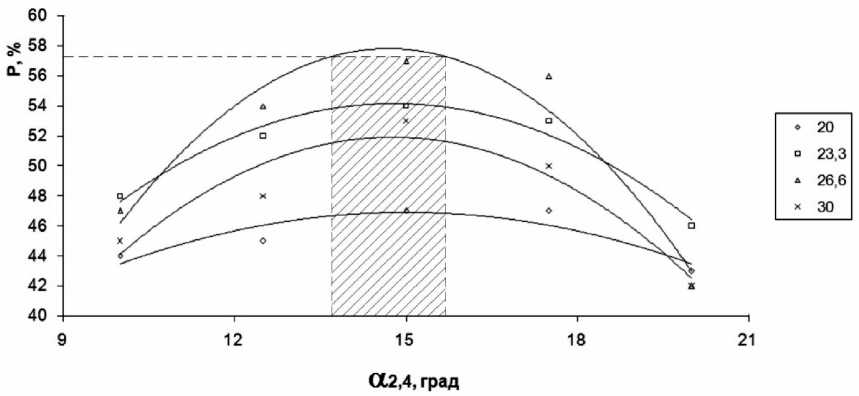

Рис. 6. Зависимости показателя равномерности от углов поворота заслонок распределителя α 1,5 и α 2,4 при скорости воздушного потока V=10 м/с и угле установки направителя β =10°

Рис. 7. Зависимости показателя равномерности от углов поворота заслонок распределителя α 1,5 и α 2,4 при скорости воздушного потока V = 20 м/с и угле установки направителя β = 15°

Рис. 8. Зависимости показателя равномерности от углов поворота заслонок распределителя α 1,5 и α 2,4 при скорости воздушного потока V = 15 м/с и угле установки направителя β = 20°

Рис. 9. Зависимости показателя равномерности от углов поворота заслонок распределителя α 1,5 и α 2,4 при скорости воздушного потока V = 12 м/с и угле установки направителя β = 30°

Рис. 10 . Зависимости показателя равномерности от углов поворота заслонок распределителя α 1,5 и α 2,4 при скорости воздушного потока V = 15 м/с и угле установки направителя β = 40°

По приведенным на рис. 6–10 зависимостям можно сделать выводы: показатель равномерного распределения семян наибольший при углах наклона 2-й и 4-й заслонок распределителя, находящихся в диапазоне 13–18°, и углах наклона 1-й и 5-й перегородок распределителя, находящихся в диапазоне 23–26°. Это в полной мере подтверждает результат теоретического исследования относительно деления зерновоздушной смеси на равные доли.

В результате проведения классического эксперимента установлены рациональные параметры распределительной системы:

– скорость воздушного потока V = 12–18 м/с;

– угол открытия заслонки направителя β = 15–45°;

– угол наклона 1-й и 5-й перегородок распределителя α 1,5 = 23–26°;

– угол наклона 2-й и 4-й перегородок распределителя α 2,4 = 13–18°.

Объекты и методы

Поскольку каждый из этих параметров не исследован по отдельности, следующим этапом будет проведение планируемого полнофакторного эксперимента.

Вторым этапом экспериментального исследования пневматического горизонтального распределителя семян с подвижными перегородками является проведение планируемого эксперимента. Для этой цели выделена область варьирования четырех факторов: скорости воздушного потока (Х 1 ), угла заслонки направителя (Х 2 ), угла поворота второй и четвертой заслонок (Х 3 ) и угла поворота первой и пятой заслонок (Х 4 ).

Уровни варьирования факторов представлены в таблице.

Уровни варьирования факторов планируемого полнофакторного эксперимента

|

Фактор (натуральное значение) |

Скорость воздушного потока V, м/с |

Угол заслонки направителя β, град |

Угол поворота второй и четвертой заслонок α 2,4 , град |

Угол поворота первой и пятой заслонок α 1,5 , град |

|

Кодированное обозначение |

Х 1 |

Х 2 |

Х 3 |

Х 4 |

|

Основной |

15 |

30 |

15,5 |

24,5 |

|

Интервал варьирования |

2 |

5 |

2 |

1 |

|

Верхний уровень |

17 |

35 |

17,5 |

25,5 |

|

Нижний уровень |

13 |

25 |

13,5 |

23,5 |

|

Звездная точка + α |

17,82 |

37,05 |

18,32 |

25,91 |

|

Звездная точка – α |

12,18 |

22,95 |

12,68 |

23,09 |

При выборе границ варьирования всех факторов приняты границы при наибольших значениях показателя равномерности. Планируемый полнофакторный эксперимент, построенный на основе симметричного ортогонального композиционного плана, предполагает варьирование каждого фактора на пяти уровнях при использовании звездных точек. В задачу его проведения входило изыскание значений факторов, при которых показатель равномерности принимает наибольшие значения.

Для описания зависимостей показателя равномерности от конструктивных и кинематических параметров установки принят симметричный композиционный ортогональный план с четырьмя факторами. Данный тип плана выбран по той причине, что при выполнении условия ортогональности коэффициенты уравнения регрессии рассчитываются независимо друг от друга и при отбраковке статистически не значимых пересчет остальных не требуется. Эффект композиционности плана позволяет вначале получить простую (линейную) модель процесса, а в случае ее неадекватности достроить до более сложной модели второго порядка. Звездные плечи плана а = 1,41 расширяют область охвата каждого из факторов плана, что должно положительно сказаться на результатах исследования.

Результаты исследований

В результате исследований получено уравнение регрессии (1), адекватное на 5%-ном уровне значимости (Fтабл = 5,70 > Fрасч = 4,49), описывающее процесс изменения показателя равномерности распределения семян по сошникам в кодированных величинах:

у = 0,841 - 0,011 х 2 - 0,00995 х 3 - 0,00995 х 13 + 0,03375 х 1 х 4 -

- 0,03625 х 2 х 4 - 0,02875 х 3 х 4 - 0,02324 x 12 - 0,03326 х 2 2 - 0,02074 х 3 2 - 0,06329 х 4 2 .

Оно содержит десять коэффициентов из пятнадцати возможных, так как b 1 , b 4 , b 12 и b 23 оказались статистически не значимыми. Из предварительного анализа модели процесса по коэффициентам уравнения регрессии следует:

-

1. Единичные коэффициенты, не отбракованные как статистически не значимые, не имеют значительного влияния на процесс деления зерновоздушной смеси. Увеличение b 2 негативно сказывается на процессе деления.

-

2. В данной модели весьма значимыми являются коэффициенты, представляющие совместное влияние двух факторов – b 1 b 4 , b 2 b 4 , b 3 b 4 . Два последних негативно влияют на равномерность деления смеси, о чем можно судить по их отрицательным знакам.

-

3. Поскольку все четыре квадратичные коэффициента (b 1 2, b 2 2, b 3 2, b 4 2) присутствуют в уравнении, то есть являются статистически значимыми, модель является нелинейной и поверхности отклика должны описываться кривыми второго порядка. Отрицательные знаки перед ними говорят о выпуклости кривых, описывающих зависимости отклика от соответствующих факторов.

-

4. Величина коэффициента b 0 говорит о среднем значении качественного показателя по всем опытам планируемого эксперимента.

При переводе коэффициентов из кодированных в натуральные получилось уравнение регрессии вида (2):

y = - 25,37699 + 0,145735 V + 1,21433 в + 0,529895 a 2,4 + 1,807335 a 1,5 - 0,002488 Va 2,4 -

-

- 0,00906 ва 1,5 - 0,007187 a 2,4 a 1,5 - 0,00581 V 2 - 0,008315 в 2 - 0,005185 a 24 - 0,01582 a 125 . (2)

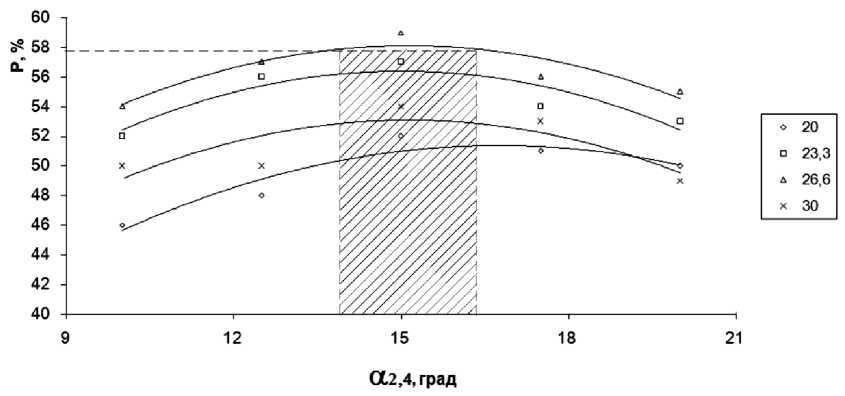

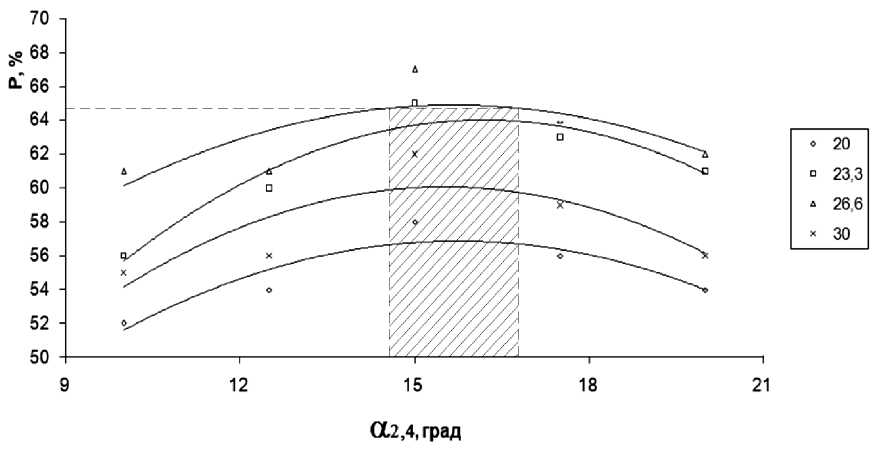

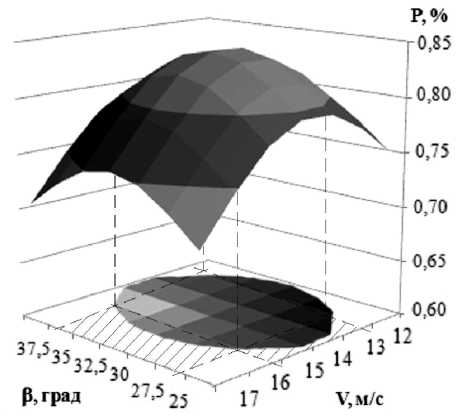

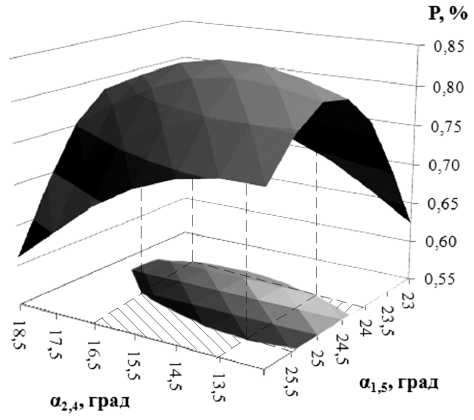

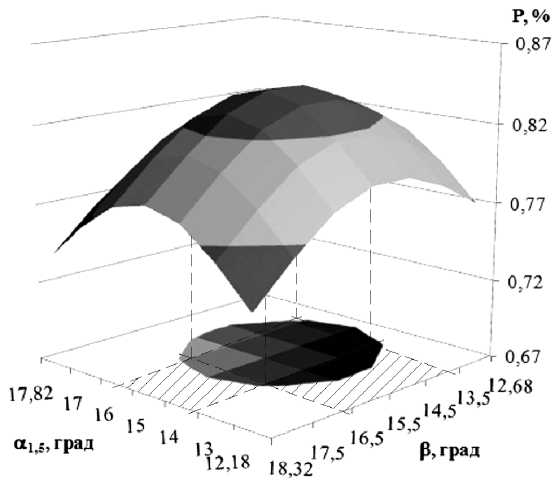

Анализ модели, описываемой уравнением регрессии (2), производится методом сечений. В результате чего получены поверхности отклика – зависимости показателя равномерности от установочных параметров, приведенные на рис. 11–14.

Рис. 11. Зависимость показателя равномерности от скорости потока V и угла наклона направителя β

Рис. 12. Зависимость показателя равномерности от углов наклона 2-й и 4-й, 1-й и 5-й перегородок р,%

Рис. 13. Зависимость показателя равномерности от угла наклона направителя β и 1-й и 5-й перегородок

Рис. 14. Зависимость показателя равномерности от углов наклона направителя β и 2-й и 4-й перегородок

При рассмотрении поверхностей отклика (рис. 11–14) видно:

-

1. Зависимости показателя равномерности от настроечных параметров нелинейные.

-

2. В зону охвата планируемого эксперимента попали все рациональные режимы.

-

3. Рациональными режимами являются следующие параметры:

-

– скорость воздушного потока V = 15 м/с;

-

– угол открытия заслонки направителя β = 28–32°;

-

– угол поворота 1-й и 5-й заслонок распределителя α 1,5 = 24,5°;

-

– угол поворота 2-й и 4-й заслонок распределителя α 2,4 = 15,5°.

Выводы

Использование предложенного распределительного устройства семян позволяет равномерно распределять семена различных культур по сошникам благодаря настройке положения углов подвижных распределительных перегородок, а также позволяет выравнивать поток семян, поступающих в первую камеру, за счет открытия заслонки направителя под определенным углом.

Список литературы Экспериментальные исследования горизонтального распределителя семян пневматической сеялки

- Шевченко, А.П. Движение зерновоздушной смеси в плоском распределителе семян/А.П. Шевченко, И.О. Коробкин//Омский научный вестник. -Омск, 2013. -№ 1. -С. 104-106.

- Патент 111962. Российская Федерация, A01C15/04. Распределительное устройство семян/А.П. Шевченко, И.О. Коробкин; заявитель и патентообладатель -2011124850/13; заявл. 17.06.2011; опубл. 10.01.2012.

- Шевченко, А.П. Исследование горизонтального пневматического распределителя семян/А.П. Шевченко, И.О. Коробкин//Техника в сельском хозяйстве -М., 2013. -№ 5. -С. 30-31.