Эксплуатация каменного сырья представителями сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая

Автор: Деревянко А.П., Маркин С.В., Кулик Н.А., Колобова К.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Комплексы сибирячихинского варианта среднего палеолита в технико-типологическом аспекте существенно выделяются на фоне других синхронных ансамблей Горного Алтая. В настоящем исследовании определена роль каменного сырья в формировании особенностей индустрий пещер Чагырская и Окладникова. Установлена близость расположения источников использованного каменного сырья, подтверждены основные принципы его эксплуатации - качество и доступность. Реализация этих принципов осуществлялась через селективный отбор как легкодоступного сырья хорошего качества, так и менее доступного высококачественного сырья - кембро-ордовикских засурьинских яшмоидов. Выявлены избирательное использование последних и роль качества сырья в обеспечении вторичных преобразований при формировании каменных орудий. Увеличение доли изделий из засурьинских яшмоидов в более поздних комплексах сибирячихинского варианта не связано с введением новых технологических приемов и может отражать возрастание доступности этого высококачественного сырья, а также развитие адаптивных навыков древнего населения.

Средний палеолит, горный алтай, сибирячихинский вариант, петрографический анализ, модель эксплуатации каменного сырья

Короткий адрес: https://sciup.org/145145717

IDR: 145145717 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.3.003-016

Текст научной статьи Эксплуатация каменного сырья представителями сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая

Особенностью региона Горный Алтай является отсутствие одного универсального сырья высокого качества, каковым для палеолитических индустрий Европы, Ближнего и Среднего Востока служил кремень. В этих условиях древний человек использовал несколько разновидностей доступного каменного сырья. Основным критерием избирательности являлось качество, под которым понимаются: 1) технологические возможности использования каменного материала - размер отдельностей, твердость породы и ее пригодность к различным техникам расщепления; 2) потребительские свойства - прочность режущего края, хрупкость.

Качество каменного сырья контролируется главным образом двумя геологическими факторами [Деревянко, Кулик, Шуньков, 2000]. Первый - условия формирования пород региона, определяющие их петрографический состав и структуру. Все палеолитические памятники Северо-Западного и Центрального Горного Алтая располагаются в пределах одной Ануйско-Чуйской структурно-формационной зоны [Кузнецов, 1963], поэтому ее отдельные тектонические блоки (Чарышско-Инской, Талицкий, Ануйский) как части единого осадочного бассейна с ордовика по девон включительно имели общую геологическую историю. Это привело к формированию в условиях мелководного шельфа Сибирского континента однотипных терригенных и терригенно-карбонат-ных отложений - алевролитов, песчаников, вплоть до гравелитов и конгломератов, а также органогенных известняков карбонатной платформы, окаймлявших Сибирский континент с запада подобно барьерному рифу [Елкин и др., 1994]. Мелководные условия седиментации отразились на флишоидном характере части терригенных пород, для которых характерно чередование глинистых и песчанистых прослоев мощностью от нескольких миллиметров до 20-25 см. При этом разновозрастные, но однотипные песчаники, алевролиты, песчанистые сланцы мало различаются по петрографическому составу и облику. Их сходство усугубляется латеральной фациальной изменчивостью и общим слабым региональным метаморфизмом (фация зеленых сланцев), ввиду чего гальки в большинстве случаев неразличимы по возрастной принадлежности и возможно определение лишь петрографических разностей.

Близким по времени в пределах всей Ануйско-Чуйской структурно-формационной зоны является и магматизм: девонские эффузивы и их туфы в отличие от осадочных пород более индивидуальны по составу и облику, благодаря чему в ряде случаев их можно различать и в галечном материале. Это также полихрон-ный (девон - пермь) Талицкий гранитоидный массив в одноименном блоке с его сателлитами в Ануйско-Чуйском и Чарышско-Инском блоках, в контактовом ореоле которых за счет существенно глинистых терригенных пород различного возраста образовались биотитовые и кордиеритовые роговики.

Второй фактор, в значительной мере определяющий качество каменного сырья, - интенсивная тектоническая деятельность на протяжении всей геологической истории Горного Алтая. Установлено, что в формировании структуры докайнозойского фундамента, особенно в позднем палеозое и мезозое, тектонические разломы играли ведущую роль. Выделенная Ануйско-Чуйская структурно-формационная зона ограничена на юге и западе глубинными Чарышско-Теректинским разломом и Северо-Восточной зоной смятия, на востоке - Сарасинско-Курайской зоной глубинных разломов. В северо-западной части Горного Алтая Чарышско-Теректинский глубинный разлом образует три равноправные ветви, разграничивающие тектонические блоки (зоны), - Ануйскую, Талицкую и Чарышско-Инскую. Северная ветвь - Бащелакский разлом северо-северо-западного простирания, по которому Ануйская зона сочленяется с Талицкой, средняя ветвь - разлом северо-западного простирания по границе Талицкой и Чарышско-Инской зон, южная ветвь, ограничивающая последнюю с юга, - субширотный разлом вдоль Тигирекского хребта, за которым оставлено общее название Чарышско-Теректинского. Все разломы сопровождаются смещениями, мощными зонами рассланцевания и смятия и разрывными нарушениями более низкого порядка, часто диагональными по отношению к общему простиранию разломов, в результате чего образуются многочисленные более мелкие тектонические блоки [Елович, Перфильев, 1962].

Такая мощная тектоническая активность в течение всего палеозоя и мезозоя затронула все породы региона многократным брекчированием и рассланцевани-ем и способствовала их эндогенному изменению: последующим окварцеванием осадочные породы были превращены в кварцитовидные метасоматиты, часто диагностируемые как кварциты и микрокварциты. В результате того же окварцевания по эффузивным породам образовались яшмоиды или переходные к ним кварцито- и халцедоновидные метасоматиты. В других случаях эндогенное изменение выразилось в эпидотизации и хлоритизации с изменением структуры пород. Очевидно, что эти процессы неизбежно меняли степень однородности и прочность пород, что напрямую влияло на качество каменного сырья. Кроме того, активизация тектонических движений по палеозойским разломам в более позднее время и новообразование кайнозойских разломов, сформировавших современный рельеф Горного Алтая [Добрецов и др., 1995], вызвали усиление дробления и появление трещиноватости пород, часто скрытой, потенциальной, проявлявшейся при выходе пород на поверхность. Трещиноватость облегчала размыв и существенно влияла на размер и форму обломков, становившихся галечным материалом. Так, развитие косых к слоистости трещин кливажа определяло появление брусковидных и параллелепипедальных обломков осадочных пород, которые с точки зрения технологии были предпочтительным каменным сырьем. Вместе с тем скрытая трещиноватость пород, проявлявшаяся при обработке камня, часто значительно ухудшала качество даже очень хорошего сырья: она снижала его технологические возможности.

Геолого-петрографическим изучением каменных индустрий палеолитических памятников Северо-Западного и Центрального Горного Алтая установлено, что основным сырьем для них являлся галечный материал ближайших водотоков. Результаты исследований палеолитических комплексов региона выявили разнообразные подходы древнейшего населения к отбору и использованию различных видов каменного сырья [Природная среда…, 2003].

Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая

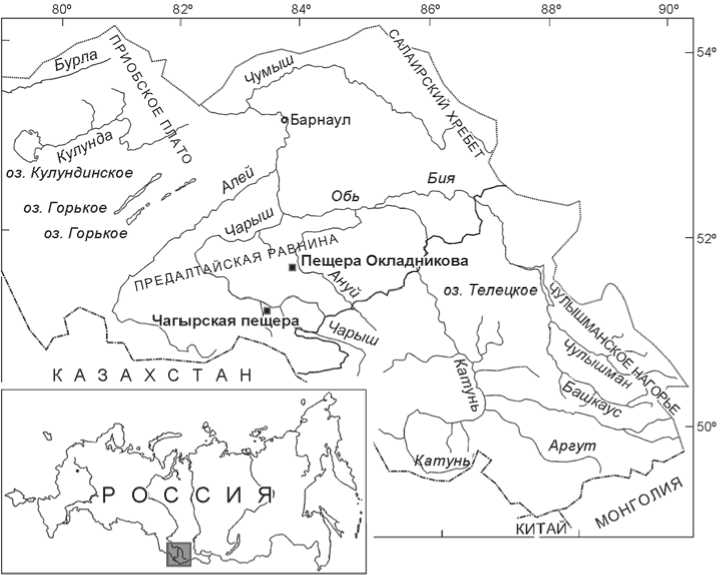

Сибирячихинский вариант среднего палеолита на территории Алтая был выделен по индустриям двух ключевых памятников: пещеры Окладникова и Ча- гырской пещеры. Обе пещеры являются карстовыми образованиями в бортах рек Сибирячиха (Окладникова) и Чарыш (Чагырская) в предгорьях Северо-Западного Горного Алтая (рис. 1). Стоянки являются многослойными объектами: в пещере Окладникова в слоях 7, 6, 3–1 и в Чагырской пещере в слоях 6В/2, 6В/1, 6Б, 6А зафиксированы однотипные среднепалеолитические индустрии без признаков культурного перерыва.

Хронологический диапазон обитания древнего человека в пещере Окладникова определяется следующими показателями: от 44000 ± 4000 л.н. для слоя 7 до 33500 ± 700 л.н. для слоя 1 [Деревянко, Маркин, 1992, с. 91]. Однако отмечается, что часть радиоуглеродных дат значительно омоложена из-за биотурбаций. Наиболее достоверными приняты урановые определения абсолютного возраста: 44,6 ± 3,3 и 44,8 ± 4,0 тыс. л.н., полученные для инситных отложений в галерее 1 [Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013, с. 91–92].

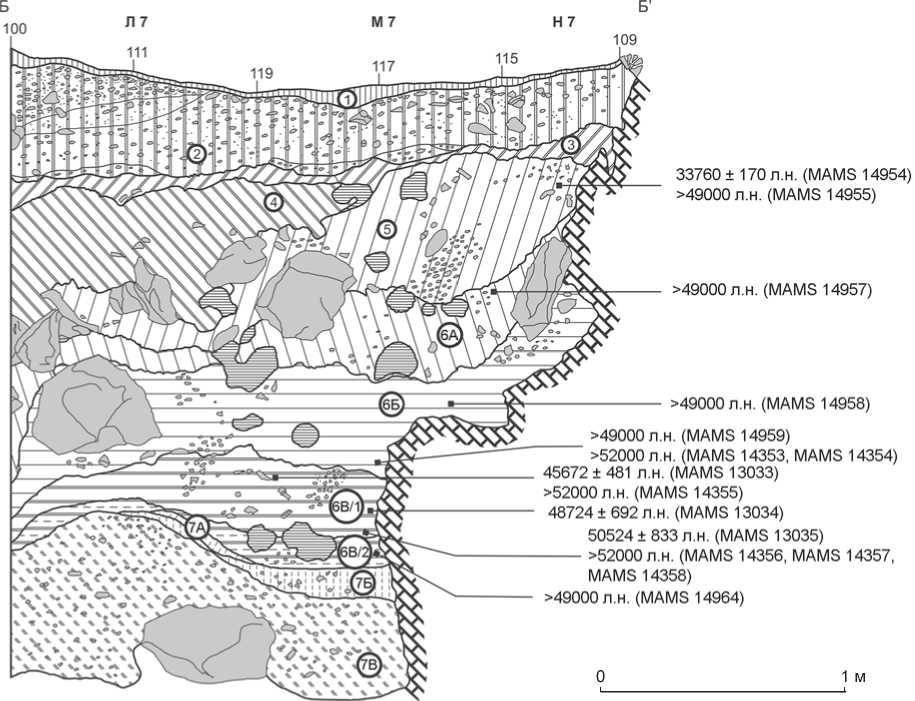

Согласно серии дат, материалы из Чагырской пещеры несколько древнее, чем из пещеры Окладникова. Так, даты для кровли слоя 6А > 49000 л.н. (MAMS 14957), средней части слоя 6Б – > 49000 л.н. (MAMS 14958), а его подошвы – > 49000 л.н. (MAMS 14959), > 52000 л.н. (MAMS 14353, MAMS 14354). Для кровли слоя 6В/1 получены даты 45672 ± 481 л.н. (MAMS 13033), > 49000 л.н. (MAMS 14960), > 52000 л.н. (MAMS 14355), для его средней части – 48724 ± 692 л.н. (MAMS 13034), для подошвы –

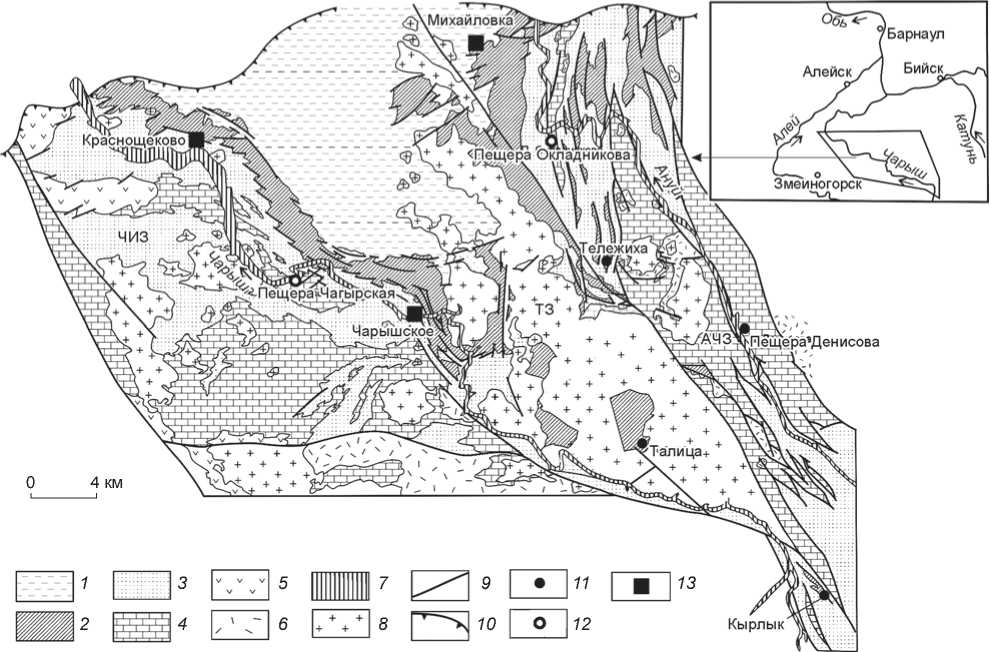

Рис. 1. Расположение памятников сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая.

50524 ± 833 л.н. (MAMS 13035), > 49000 л.н. (MAMS 14961–14963), > 52000 л.н. (MAMS 14356, MAMS 14357, MAMS 14358), для отложений слоя 6В/2 – > 49000 л.н. (MAMS 14964) [Там же, 2013, с. 92] (рис. 2). Обнаруженные в этих пещерах многочисленные антропологические материалы – одонтологические остатки и части посткраниального скелета – свидетельствуют о том, что люди, создавшие сибиря-чихинскую индустрию, принадлежали к неандертальскому антропологическому типу [Krause et al., 2007; Медникова, 2011; Viola, Markin, Zenin et al., 2011; Viola, Markin, Buzhilova et al., 2012].

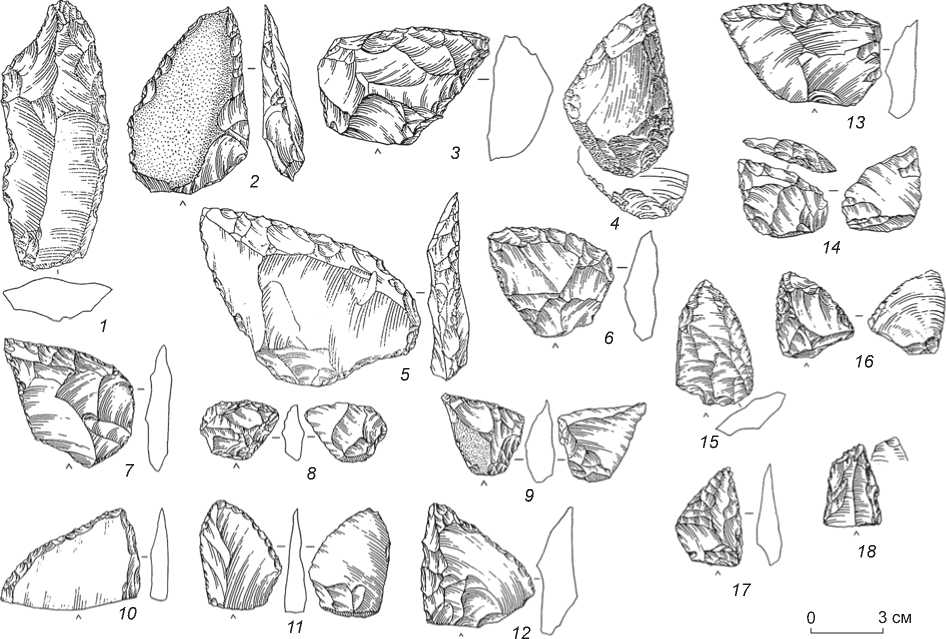

Первичное расщепление на рассматриваемых объектах было основано на раскалывании пло скостных нуклеусов преимущественно радиальным методом. Доминирующим типом сколов-заготовок являлись массивные в поперечном сечении отщепы с осью скалывания, смещенной относительно длинной оси изделия. В качестве нуклеусов использовались также крупные двусторонние орудия.

Доли орудийных наборов в общей структуре индустрий рассматриваемых памятников очень значительны. В некоторых слоях Чагырской пещеры они составляют до 35 % от общего количества вторично преобразованных артефактов, а в комплексах пещеры Окладникова – 48,6–72,7 %.

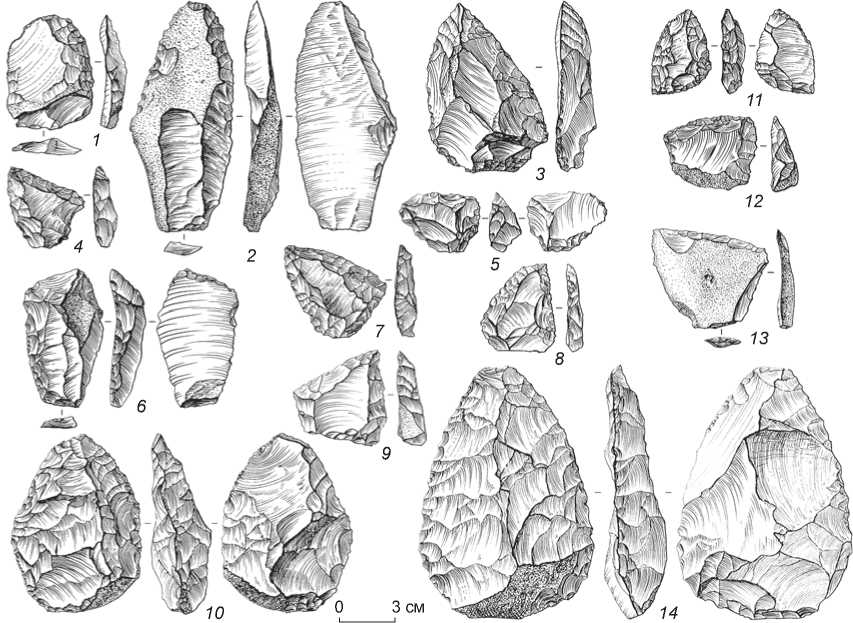

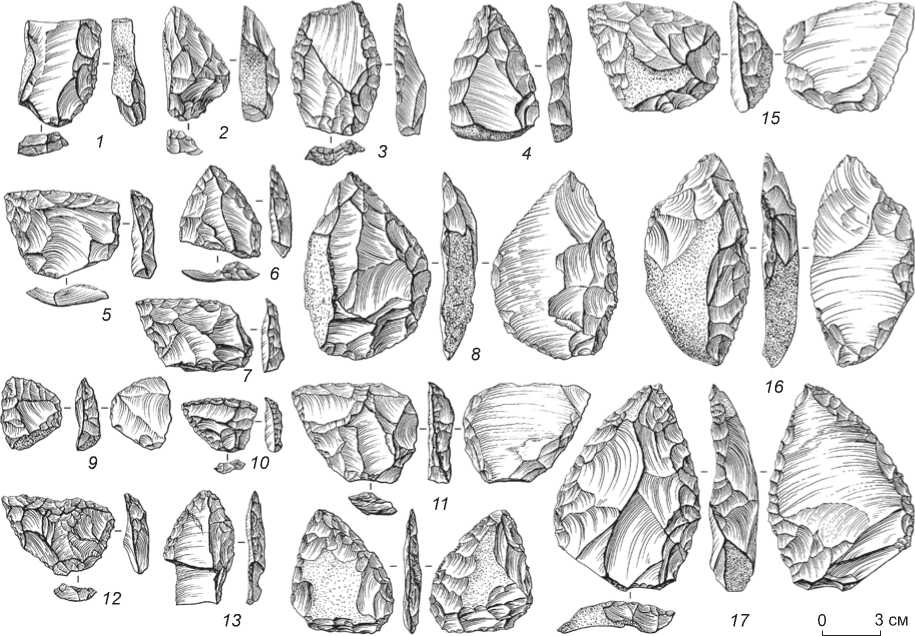

Наиболее выразительным компонентом наборов артефактов являются конвергентные орудия, включающие остроконечники и скребла различных форм, в числе которых имеются немногочисленные плосковыпуклые двусторонние формы (рис. 3–5). Среди скребел других типов преобладают одинарные, боковые и поперечные формы, меньше двойных с параллельными краями. Единичны образцы со следами ретуши по периметру, с брюшка и противолежащей отделки. Необходимо отметить наличие разнообразных скребел-ножей, имеющих естественные и искусственные обушки либо противолежащие рабочим ретушированным кромкам, либо примыкающие к ним под углом (см. рис. 3, 5). Отметим, что присутствие в коллекциях обушковых форм является спецификой технокомплексов этих пещер. Немногочисленны группы зубчатых изделий с ретушированными анкошами и мустьерских остроконечников.

При изготовлении орудий обитатели обеих пещер использовали сходные приемы оформления.

Б'

>49000 л.н. (MAMS 14957)

Л 7

М7

33760 ± 170 л.н. (MAMS 14954)

>49000 л.н. (MAMS 14955)

>49000 л.н. (MAMS 14958)

>49000 л.н. (MAMS 14959)

>52000 л.н. (MAMS 14353, MAMS 14354)

45672 ± 481 л.н. (MAMS 13033)

>52000 л.н. (MAMS 14355)

48724 ± 692 л.н. (MAMS 13034)

50524 ± 833 л.н. (MAMS 13035)

---->52000 л.н. (MAMS 14356, MAMS 14357,

MAMS 14358)

>49000 л.н. (MAMS 14964)

1 м

Рис. 2 . Стратиграфический разрез Чагырской пещеры.

Н 7

Рис. 3 . Каменные орудия из слоя 6Б Чагырской пещеры.

Рис. 4 . Каменные орудия из слоя 6В/1 Чагырской пещеры.

Рис. 5. Каменные орудия из слоя 2 пещеры Окладникова.

Вторичная обработка производилась в основном с помощью разнообразных видов ретуширования. Преобладающей была ретушь дорсальная, крутая и полукрутая, среднеразмерная, средне- и сильномо-дифицирующая, по форме фас еток – чешуйчатая. На большой части орудий элементы ретуши занимают половину периметра и более. С учетом этой характеристики и многочисленности орудий со следами разнообразной вентральной подтески и сколов оформления обушка можно сделать вывод об очень высокой интенсивности ретушной отделки исследуемых комплексов.

Стоянки в пещерах Окладникова и Чагырской, представленные преимуще ственно однотипными одно- и двусторонними скреблами, остроконечниками и скреблами-ножами, можно квалифицировать как охотничьи лагери. Преобладание остатков бизона (более 54 %) в Чагырской пещере, возможно, является отражением охотничьей специализации древних популяций. Хозяйственная деятельность первобытных коллективов, населявших пещеру Окладникова, также была связана с охотой на крупных животных, в основном на лошадь, аргали, носорога, бизона, благородного оленя. Значительная часть орудий с этой стоянки имеет признаки использования для разделки и обработки охотничьей добычи.

Анализ каменных индустрий с технологических позиций показал, что главными факторами, влияющими на структуру орудийного набора и индустрию в целом, являются доступность и качество каменного сырья [Andrefski, 1998]. Сибирячихинские материалы предоставляют редкую возможность определить роль этих факторов и варианты использования каменного сырья для технокомплексов.

Геологическая обстановка в пещерах Окладникова и Чагырской

При анализе геологической обстановки в районе пещер Окладникова и Чагырской, расположенных в разных блоках Ануйско-Чуйской структурно-формационной зоны, следует учитывать, что однотипные синхронные образования при геологическом картировании получили в разных блоках различные наименования. Так, терригенно-флишоидный комплекс нерасчлененных кембро-ордовикских отложений в пределах Ануйской зоны носит общее название «горно-алтайской серии», в которой в Талицком и Чарыш-ско-Инском блоках (зонах) выделяется целый набор свит (маралихинская, чарышская, засурьинская, сует-кинская, ханхаринская). Кроме того, в новой редакции геологических карт (2001 г.) даже в пределах одного блока приводятся измененные названия свит, толщ, а иногда и данные об их возрастной принадлежности, ввиду чего при расположении объектов на разных листах геологической карты невозможно использовать унифицированные обозначения одних и тех же стратиграфических образований. Однако изменение названий не меняет литолого-петрографического содержания прежних таксонов, а для целей исследования галечного сырья каменных индустрий этих памятников возрастные взаимоотношения однотипных осадочных пород не имеют принципиального значения, поэтому в настоящей работе в качестве геологи- ческой основы приняты карты масштаба 1 : 200 000, серия Алтайская, л. М-44-VI [Елович, Перфильев, 1962], М-45-I [Гинцингер, Васютинская, 1959], а также схема геологического строения Северо-Западного Алтая [Ивата и др., 1997], несколько адаптированный вариант которой для целей настоящего исследования представлен на рис. 6.

Оба памятника – самые западные из известных палеолитических объектов Северо-Западного Горного Алтая – находятся почти на одной долготе, в сходной геологической обстановке и симметричны относительно Талицкого гранитоидного массива. Пещера Окладникова расположена вблизи границы Ануй-

Рис. 6. Схема геологического строения Северо-Западного Алтая (по: [Ивата и др., 1997]).

АЧЗ – Ануйско-Чуйская (Ануйская) зона (блок); ТЗ – Талицкая зона (блок); ЧИЗ – Чарышско-Инская зона (блок).

1 – маралихинская свита R3-V: сероцветная терригенная тонкообломочная толща с единичными будинами мраморизованных известняков; 2 – в пределах ТЗ засурьинская свита Є3-О1: пестроцветная кремнисто-терригенная толща (зеленые, красные, фиолетово-серые, редко черные полимиктовые песчаники, алевролиты со слоями сургучно-красных массивных яшмоидов и кремнистых аргиллитов, пестрых кремнистых сланцев, гематитовых кварцитов-джаспероидов) с будинированными покровами и силлами базальтов; в пределах АЧЗ – нерасчлененная Є-О горно-алтайская серия: сероцветная алеврито-песчаниковая флишоидная толща; 3 – флишоидная толща, включающая зеленоцветную терригенную чарышскую свиту Є2,3, пестроцветную грубообломочную суеткинскую свиту Є3-О1, а также сероцветные терригенно-карбонатные отложения ордовика и силура (воскресенская, бугрышихинская, ханхаринская, чинетинская, чесноковская, полатинская, куимовская свиты в пределах ЧИЗ); 4 – фрагменты ордовикско-силурийской карбонатной платформы (массивы органогенных известняков); 5 – девонские вулканогенно-осадочные отложения среднеосновного состава; 6 – девонские вулканиты кислого состава; 7 – четвертичные аллювиальные отложения; 8 – гранитоиды (объединены одним условным обозначением без разделения на типы по химическому составу и возрасту) полихронного Талицкого (Бащелакского) плутона и его сателлитов в ЧИЗ и АЧЗ (позднедевонские – позд-непермско-раннетриасовые), а также среднедевонские – позднепермско-раннетриасовые гранитоиды ЧИЗ; 9 – разломы; 10 – кайнозойские фронтальные взбросы Алтайского горного сооружения; 11 – пункты палеонтологического опробования; 12 – пещерные археологические памятники; 13 – опорные населенные пункты.

ского и Талицкого блоков (зон), практически внутри Бащелакского разлома, Чагырская – в Чарышско-Ин-ской зоне, также в пределах разлома, ограничивающего Талицкий блок с юга. Обе пещеры приурочены к небольшим тектоническим блокам силурийских из-ве стняков (рис. 6), окруженным тектоническими же блоками терригенных пород кембро-ордовика, ордовика, силура и девона. Среди них особого внимания заслуживают лишь отложения базальтово-кремнистотерригенной засурьинской свиты Є3-О1, окаймляющей Талицкий блок с севера и юга, одинаково пораженные зонами рассланцевания вдоль разломов. Оба памятника расположены симметрично относительно этой свиты, содержащей яшмоиды – высококремнистое сырье их индустрий.

Яшмоиды засурьинской свиты представляют собой тонкозернистые, реже мелкозернистые кварцитовидные породы с твердостью ок. 7 по шкале Мооса, со слабым восковым до шелковистого блеском, преимущественно сургучно-коричневые и сургучно-красно-коричневые, а также темные коричневато-серые или коричневато-черные до серых и черных. Помимо цвета, их макроскопическая диагностическая особенность – множество очень тонких, «волосных» черных кварцевых жилочек, одиночных и образующих характерные серии типа «конского хвоста», параллельных слоистости исходной осадочной породы, которая в местах скопления жилок мелко брекчирована и образует плоские обломки. Возможно, это брекчирование связано с образованием трещин усадки при диагенезе исходных высококремнистых осадков, и из отжимавшихся в трещины поровых растворов, насыщенных кремнеземом, кристаллизовался кварц жилочек, т.е. последние синхронны с диагенетическим преобразованием кремнистых осадков и превращением их в яшмоиды. Именно поэтому они являются естественной составляющей этих пород и никак не влияют на технологические и потребительские свойства сырья – самого высококачественного в районе расположения памятников. Однако в более позднее время в зонах долгоживущих региональных разломов засурьинские яшмоиды были раздавлены и брекчированы с последующей перекристаллизацией кварца и залечиванием им трещин: его жилки достигают мощности 2–5 мм и в местах пересечения образуют крупные и мелкие кварцевые гнезда. Кварц таких поздних жилок светлый, по сравнению с ранними, значительно более крупнозернистый (до 1 мм), слабее связан со стенками трещин, поэтому раскалывание породы часто происходило вдоль жилок. Это значительно ухудшало технологические качества брекчированных разностей засурьинских яшмоидов как сырья для каменных индустрий пещер Чагырской и Окладникова – на артефактах из них слишком много следов неровного и прерывистого скалывания.

Сырьевые ресурсы индустрий Чагырской пещеры

Чагырская пещера локализована в блоке известняков, пораженном разновозрастными тектоническими нарушениями. Об этом свидетельствует соседствующее с пещерой полиметаллическое месторождение в виде трубообразного тела с множеством жил-ответвлений [Елович, Перфильева, 1962]. Над пещерой (в 25 м выше входа) прямо на вмещающем ее известняке, под слоем современной почвы и задерновкой обнаружена галька эрозионно-цокольной террасы Чарыша, аналогичная по петрографическому составу его современному аллювию (см. таблицу ). Данное обстоятельство свидетельствует о том, что состав галечника оставался практически одинаковым на протяжении всего времени протекания здесь Чарыша, в т.ч. в период обитания человека в пещере.

Главным галечным материалом всегда были девонские эффузивы и их измененные разности («яшмоиды по эффузивам»), их общее содержание в современном аллювии превышает 80 % (см. таблицу ). Это закономерно, поскольку на всем протяжении Чарыша ее левые притоки поставляют с Чарышско-Инского блока преимущественно девонские риолитовые и кварцевые порфиры и плагиоклазовые порфириты. Из остальных пород значимая доля приходится на гранито-иды, осадочные породы и роговики – Чарыш пересекает Талицкий гранитоидный массив и вмещающие его ороговикованные терригенные толщи на значительном протяжении своего течения выше пещеры. Обращает на себя особое внимание минимальное содержание в аллювии яшмоидов засурьинской свиты (см. таблицу ).

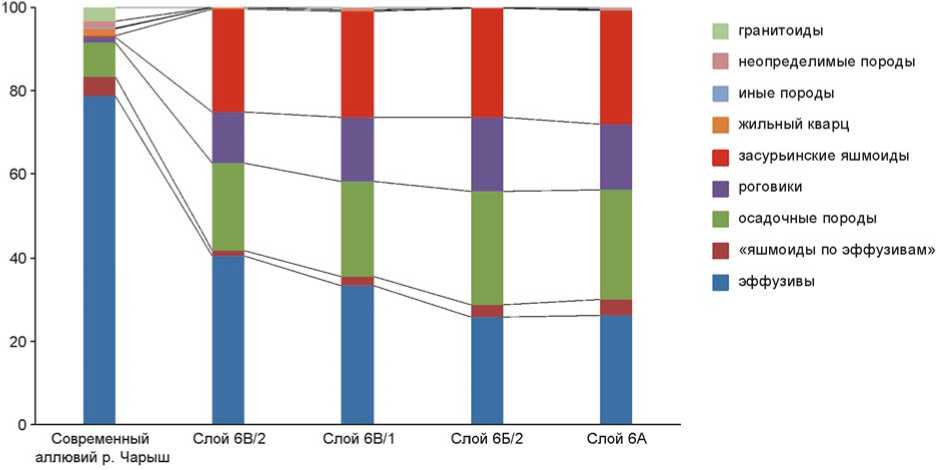

Сырьем каменных индустрий стоянки в Чагыр-ской пещере (анализировались 5 149 экз. из раскопок 2007–2008 гг.) являлся галечный материал Чарыша. Результаты петрографического анализа артефактов показывают, что в основном использовалось четыре типа пород: эффузивы и их измененные разности, яшмоиды засурьинской свиты, осадочные породы (песчаники, алевролито-песчаники) и роговики. В крайне небольшом количестве представлены артефакты из жильного кварца, гранитоидов и иных пород, часто неопределимых ввиду малого размера артефактов (рис. 7).

Подавляющее преобладание эффузивов в аллювии Чарыша, их сильное постмагматическое изменение с превращением в яшмоиды, которые использовались наравне со слабоизмененными эффузивами, делало их для древних обитателей пещеры самым доступным каменным сырьем хорошего качества (твердость по шкале Мооса 5,5–6 яшмоидов по эффузивам – 6,5–7). Это и определило широкую распространенность изделий из эффузивов (более 30 %) среди артефактов памятника, хотя их доля в комплексах верхних культуросодержащих отложений в Чагырской пещере снижалась (рис. 7).

Сравнение содержания пород в артефактах и источнике каменного сырья указывает на избирательность отбора последнего: для обитателей стоянки в Чагырской пещере наиболее предпочитаемыми были яшмоиды засурьинской свиты, из них изготовлено 24,6–27,2 % изделий при содержании породы в аллювии менее 1 % (рис. 7). Вероятно также, что яшмоиды дополнительно доставляли с ближайших коренных выходов, расположенных в 7–10 км от пещеры выше и ниже по течению, где Чарыш вскрывает засурьин-скую свиту (см. рис. 6).

Осадочные породы (песчаники, алевролито-пес-чаники, преимущественно олигомиктовые) в каменной индустрии Чагырской пещеры занимают третье место по частоте использования. Они различаются по зернистости, их средняя твердость 5,5–6 по шкале Мооса. С учетом распространенности этих осадочных пород в галечном сырье можно заключить, что они также ценились и отбирались более тщательно, чем самые распространенные в аллювии эф-фузивы (см. рис. 7). Такая избирательность могла быть связана с анизотропией механических свойств осадочных пород вследствие более или менее проявленной слоистости, позволявшей получать уплощенные сколы.

Использование роговиков в индустрии Чагырской пещеры (12–17 % артефактов при содержании их в аллювии менее 1,5 %; см. рис. 7) объясняется высоким качеством этих пород как сырья. Это плотные, одно-

Петрографический состав современного аллювия р. Чарыш и галечника цокольной террасы около Чагырской пещеры

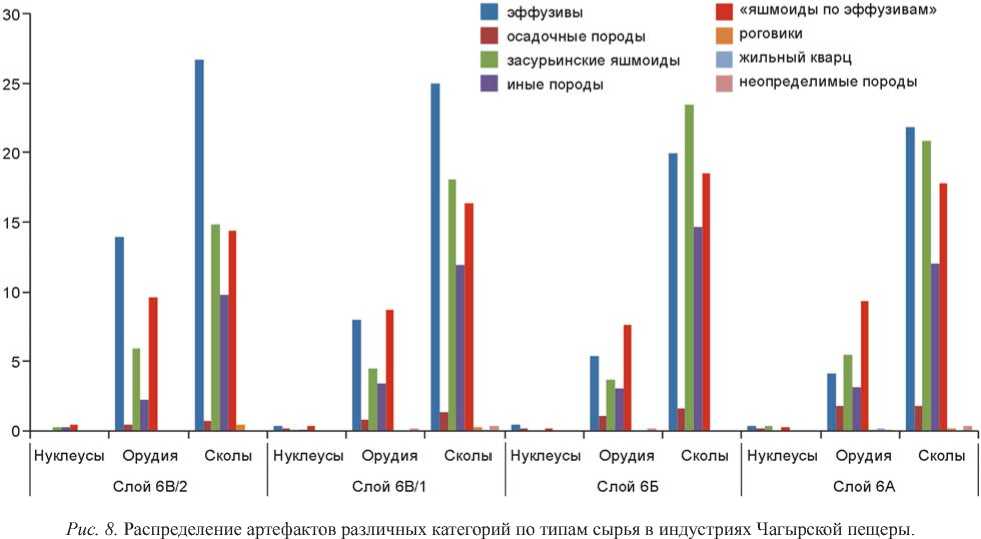

При рассмотрении петрографического состава артефактов, представляющих первичное расщепление (нуклеусы и сколы), и орудий обращают на себя внимание практически одинаковые доли различных типов каменного сырья внутри групп орудий и сколов при незначительной доле ядрищ. Снизу вверх по разрезу проявляется тенденция к уменьшению доли изде-

Рис. 7. Петрографический состав современного галечного материала Чарыша и комплексов культурных слоев Чагырской пещеры.

лий из эффузивов. При этом практически синхронно незначительно увеличиваются доли осадочных пород (в категории сколов) и засурьинских яшмоидов (в категории орудий) (рис. 8).

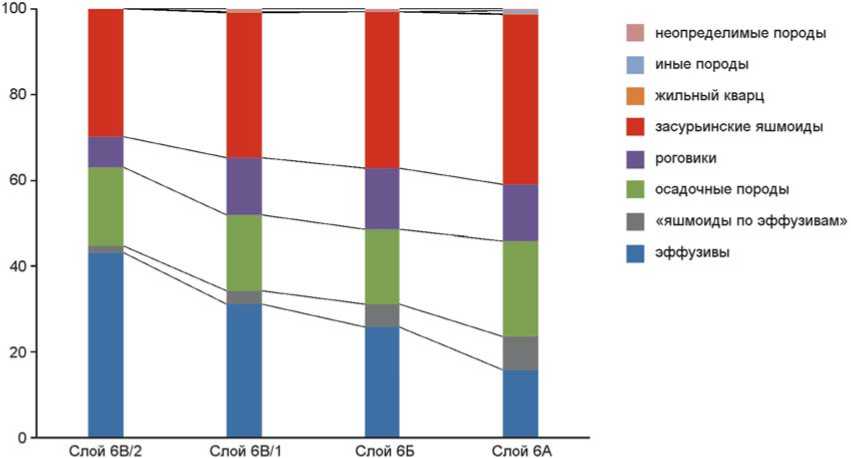

Анализ петрографического состава орудий в комплексах отдельных культурных подразделений показал несколько выраженных трендов (рис. 9): первый – поступательное уменьшение доли орудий из эф-фузивов снизу вверх по разрезу (от 43,3 % в слое 6В/2

до 15,7 % в слое 6А); второй – увеличение доли орудий из засурьинских яшмоидов снизу вверх по разрезу (от 29,8 % в слое 6В/2 до 39,6 % в слое 6А); третий – увеличение доли орудий из измененных разностей эф-фузивов («яшмоиды по эффузивам»). Таким образом, в индустриях Чагырской пещеры снизу вверх по разрезу проявляется тенденция избирательного использования каменного сырья более высокого качества для изготовления орудийных форм.

Рис. 9. Петрографический состав орудий в комплексах Чагырской пещеры.

Сырьевые ресурсы индустрий пещеры Окладникова

Пещера Окладникова расположена в 3 км от с. Сиби-рячиха и русла р. Ануй, на слиянии речек Сибирячо-нок и Сибирячиха (см. рис. 1). В комплексах объекта представлено главным образом галечное сырье, приносимое двумя последними водотоками непосредственно к пещере. Речки Сибирячонок и Сибирячиха берут начало в пределах маралихинской и засурьин-ской свит Талицкого блока и пересекают толщу оро-говикованных силурийских и девонских осадочных пород в контактовом ореоле Талицкого гранитоидного плутона. Все дренируемые этими водотоками породы находятся в пределах зоны рассланцевания по Баще-лакскому разлому, что в значительной мере определяет качество галечного сырья. Галька плохо окатана (1-й, 2-й класс), лишь роговики иногда окатаны до 3-го класса. Яшмоиды засурьинской свиты часто встречаются в виде плитчатых галек, однако ввиду скрытой внутренней трещиноватости при раскалывании дают мелкие обломки и сильно уклонившиеся сколы, что делает их малопригодными к пластинчатому расщеплению.

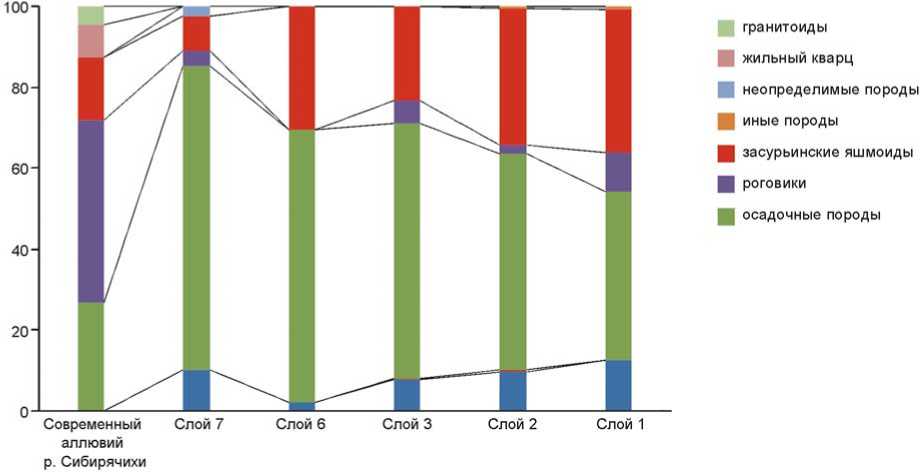

Основным галечным материалом Сибирячихи являются роговики. Значимые доли приходятся на осадочные породы и засурьинские яшмоиды (рис. 10). Петрографический состав артефактов из комплексов пещеры Окладникова (анализировались 872 экз.) свидетельствует о направленном отборе каменного материала. Так, роговики, хотя являются преобладающим материалом аллювия Сибирячихи, составляют в инду- стрии 2,1–9,7 %. Такая избирательность наглядно демонстрирует зависимость использования доступного каменного сырья от его качества: роговики в окрестностях пещеры и в ее индустрии низкого качества. Они представлены крупнопятнистыми кордиеритовыми разностями с замещением кордиерита чешуйчатыми хлоритом и мусковитом, что резко снижает однородность и твердость породы. Еще одной особенностью этого сырья здесь является сильная трещиноватость. Роговики хорошо различимы макроскопически по грубошероховатой, часто бугристой, галечной поверхности, поэтому их отбраковка, вероятно, не вызывала затруднений.

Осадочные породы в галечнике Сибирячихи представлены преимущественно песчаниками и песчанистыми алевролитами, т.к. значительная часть алевролитов в контактовом ореоле Бащелакского массива превращена в роговики. Сопоставление содержаний осадочных пород в индустрии и в галечнике свидетельствует о предпочтительном отборе сырья. Снизу вверх по разрезу доля осадочных пород постепенно сокращается за счет уменьшения доли мелкозернистых песчаников и алевролитов (рис. 10) [Кулик, Маркин, 2003].

Яшмоиды засурьинской свиты, судя по их содержанию в исходном галечном сырье и индустрии [Деревянко, Маркин, 1992], выбирались почти полностью, не брались лишь брекчиевидные разности, непригодные для обработки ввиду сильнейшей внутренней трещиноватости. Засурьинские яшмоиды приносились водотоком прямо к пещере (они составляют ок. 15,5 % в современном аллювии). В комплек-

Рис. 10. Петрографический состав современного галечного материала Сибирячихи в комплексах культурных слоев пещеры Окладникова.

сах культурных слоев памятника доля изделий увеличивается от 8,6 (слой 7) до 35,4 % (слой 1). Можно заключить, что обитатели стоянки в пещере Окладникова это сырье считали наилучшим [Кулик, Маркин, 2003]. Наличие в индустрии пещеры Окладникова 2–12 % артефактов из эффузивов ануйского типа, источников которых нет поблизости, означает, что сырье доставлялось из галечника р. Ануй, находившегося в 3 км от пещеры.

Обсуждение

Комплексы сибирячихинского варианта в техникотипологическом отношении значительно выделяются среди других синхронных среднепалеолитических индустрий Горного Алтая. Для каменных комплексов данного варианта среднего палеолита региона характерны преобладание радиального способа плоскостного расщепления, доминирование в орудийных наборах одно- и двусторонних конвергентных скребел и широкое применение различного рода подтесок при формировании орудий. Такие характеристики имеют и другие среднепалеолитические индустрии региона, прежде всего комплексы денисовского варианта, однако доля радиальных нуклеусов, одно- и двусторонних конвергентных скребел и т.д. в денисовских комплексах значительно ниже, чем в сибирячихинских ансамблях [Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013].

Комплексы Чагырской пещеры, как свидетельствуют предварительные результаты технологического изучения, отличаются от индустрий денисовского и кара-бомовского вариантов по стратегиям первичного расщепления. Если в комплексах Денисовой пещеры, Усть-Каракола-1, Кара-Бома, пещеры Страшной и др. применялось только нуклеусное расщепление, а редкие двусторонние формы служили исключительно орудиями, то в комплексах Чагырской пещеры для первичного расщепления использовались и нуклеусы, и двусторонние формы. То есть, двусторонние орудия и их заготовки в сибирячихинских комплексах являлись источником для получения целевых сколов, на которых впоследствии оформлялись орудия, хотя на данном этапе исследований можно констатировать явное преобладание нуклеусного расщепления над расщеплением двусторонних форм. Таким образом, комплексы сибирячихинского варианта радикально отличаются от денисовских и кара-бомовских индустрий не только в типологическом, но и в технологическом аспекте.

Как уже отмечалось, на формирование орудийных наборов сибирячихинских комплексов большое влияние оказывали приемы вторичной обработки. Отличительной чертой изучаемых ансамблей является высокая интенсивность вторичной обработки, по сравнению с другими комплексами Горного Алтая [Рыбин, Колобова, 2005].

Орудия наиболее распространенных типов на своих поверхностях нередко имеют несколько ретушированных участков наряду с зонами вторичной отделки других видов. Как правило, конечная форма целевого изделия была результатом вторичной обработки, а не первичного расщепления. Логично предположить, что качество доступного каменного сырья, как и приемы первичного расщепления, не оказывало значительного влияния на облик индустрий. Однако полученные результаты петрографических исследований свидетельствуют об обратном.

Сравнение сырьевой базы и индустрий пещер Окладникова и Чагырской показывает, что галечный материал, доступный их обитателям, содержит один и тот же набор петрографических разностей пород. Это и обусловило, несмотря на значительные различия в их количественных соотношениях, принципиально сходный выбор сырья. По-видимому, именно в целом хорошее качество последнего, в т.ч. его способность к расщеплению, позволяло создателям индустрий обоих памятников заменять одни породы другими при условии, что такая замена давала возможность получать изделия определенного типа. То есть шел целенаправленный отбор.

На основе анализа петрографического состава ансамблей пещер Чагырской и Окладникова представляется возможным создать модель эксплуатации каменного сырья для сибирячихинского варианта среднего палеолита региона. Очевидно, что главными принципами этой модели остаются качество и доступность сырья. При этом принцип (параметр) качества обусловливает селективность отбора сырья, принцип доступности обеспечивает возможность реализации такого отбора. Отбор сырья для индустрии обоих памятников производился избирательно, с преимущественным использованием легкодо ступных (добывавшихся непосредственно поблизости из аллювия) видов каменного сырья хорошего качества. Для комплексов Чагырской пещеры таким сырьем являлись наиболее распространенные в галечнике эффузивы. Качество самых распространенных в аллювии Си-бирячихи роговиков оказалось неприемлемым, и это обусловило выбор в пользу столь же доступных осадочных пород как сырьевой основы индустрий пещеры Окладникова, что еще раз подчеркивает приоритет качества сырья при его отборе в условиях равной доступности.

Приоритет качества сырья подтверждается и постепенным уменьшением в ансамблях обоих памятников снизу вверх по разрезам доли сырья хорошего качества за счет увеличения доли высококачественного сырья – засурьинских яшмоидов. Однако характер этого увеличения в обоих памятниках различен.

В Чагырской пещере доля артефактов из засу-рьинских яшмоидов, изначально составлявшая 24 %, в верху разреза увеличивается лишь до 28 %, Однако при этом доля орудий из засурьинских яшмоидов в индустрии данного памятника возрастает снизу вверх по разрезу гораздо значительнее (от 29,8 % в слое 6В/2 до 39,6 % в слое 6А), что отчетливо показывает избирательность в использовании этого высококачественного сырья. Но такая избирательность свидетельствует о высокой роли второго параметра модели – доступности: при стабильно низком (ок. 1 %) содержании засурьинских яшмоидов в аллювии вблизи пещеры они, даже с компенсирующей доставкой их с ближайших коренных выходов, оставались дефицитным сырьем, поэтому создателями индустрии Чагырской пещеры использовались преимущественно для изготовления орудий. Подтверждением дефицитности засурьинских яшмоидов при несомненной тенденции замены удовлетворительного и хорошего сырья высококачественным служит параллельное увеличение вверх по разрезу доли яшмоидов по эффузивам.

В индустрии пещеры Окладникова доля артефактов из засурьинских яшмоидов возрастает от 8 % в слое 7 до 35 % в слое 1, при содержании последних в современном аллювии Сибирячихи 15,5 %. Столь низкое, особенно при сравнении с ранними комплексами Чагырской пещеры, содержание засурьинских яшмоидов в индустрии слоя 7 вовсе не означает отсутствие приоритета каче ства сырья и селективность его отбора у создателей ранних комплексов – об этом свидетельствует типологическое и технологическое сходство их индустрий и более поздних. Оно является отражением гораздо меньшей доступности за-сурьинских яшмоидов как сырья при формировании ранних комплексов из-за существенно более низкого, чем современное, содержания этих пород в аллювии Сибирячихи. Различие связано с тем, что эродирующая способность реки невелика, и хотя ее истоки находятся непосредственно в пределах засурьинской свиты, первоначально низкое содержание обломков засурьинских яшмоидов в аллювии Сибирячихи увеличивалось лишь со временем, по мере усиления размыва свиты. Соответственно возрастала и до ступ-ность их для создателей более поздней индустрии. При селективном отборе и отсутствии другого сырья высокого качества этим и объясняется увеличение доли артефактов из засурьинских яшмоидов в поздних комплексах этого памятника более чем в 4 раза. В отличие от индустрий Чагырской пещеры в коллекциях пещеры Окладникова избирательность их использования не выявлена, но обнаружение эф-фузивов ануйского типа, транспортировавшихся на расстояние в 3 км, дает основание полагать, что доступность засурьинских яшмоидов, хотя и была здесь в целом существенно выше, все же не обеспечивала полностью потребность в сырье высокого и хорошего качества.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило основные принципы эксплуатации каменного сырья – качество и доступность. Для сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая реализация этих принципов осуществлялась через селективный отбор как легкодоступного сырья хорошего качества, так и менее доступного высококачественного сырья, с избирательным использованием последнего. Так, при решающем значении приемов вторичных преобразований в формировании каменных орудий сиби-рячихинских комплексов весьма важной была роль качества каменного сырья, поскольку именно высококачественное сырье наилучшим образом обеспечивало модификации.

Увеличение доли изделий из засурьинских яшмоидов в более поздних комплексах сибирячихинского варианта не связано с появлением новых технологических приемов и может отражать возрастание доступности этого высококачественного сырья и развитие адаптивных навыков древнего населения.

Подобные стратегии в отношении доступного каменного сырья приемлемого качества известны в регионе и на среднепалеолитических памятниках других вариантов (денисовского и кара-бомовского). Основным сырьевым отличием сибирячихинского варианта является изначальная доступность и использование высококачественного сырья, в то время как для остальных, в силу палеоклиматических причин [Кулик, Шуньков, 2000; Природная среда…, 2003], те же засурьинские яшмоиды стали доступны лишь с конца ермаковского времени, и их использование связано с распространением мелкопластинчатой технологии при переходе от среднего к верхнему и в верхнем палеолите региона.

Список литературы Эксплуатация каменного сырья представителями сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая

- Гинцингер А.Б., Васютинская Н.В. Объяснительная записка к Геологической карте СССР м-ба 1: 200 000; Сер. Алтайская, л. М-45-1 (Солонешное). -М.: Гос. Науч.-техн. изд-во лит. по геологии и охране недр, 1959. -92 с.

- Деревянко А.П., Кулик Н.А., Шуньков М.В. Геологопетрографический контроль качества сырья палеолитических индустрий Северо-Западного и Центрального Алтая//III века горно-геологической службы России. -Томск: Гала Пресс, 2000. -Т 1. -С. 5-6.

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Мустье Горного Алтая. -Новосибирск: Наука, 1992. -224 с.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Шуньков М.В. Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая//Археология, этнография и антропология Евразии. -2013. -№ 1. -С. 89-103.

- Добрецов Н.Л., Берзин Н.А., Буслов М.М., Ермиков В.Д. Общие проблемы эволюции Алтайского региона и взаимоотношения между строением фундамента и развитием неотектонической структуры//Геология и геофизика. -1995. -Т. 36, № 10. -С. 5-19.