Эксплуатация сырья и пространственное распределение мате риала на стоянках Пекары Па и Князя Жозефа близ Кракова (конец среднего и начало верхнего палеолита)

Автор: Зеба А., Ситливый В., Собчик К., Колесник А.в

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 (33), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522637

IDR: 14522637 | УДК: 903.2

Текст обзорной статьи Эксплуатация сырья и пространственное распределение мате риала на стоянках Пекары Па и Князя Жозефа близ Кракова (конец среднего и начало верхнего палеолита)

Вновь открытые индустриальные последовательности на стоянках Князя Жозефа и Пекары в районе Кракова хронологически укладываются в рамки кислородноизотопной стадии 3, охватывая конец среднего палеолита, переходный период и ранний верхний палеолит. Поздний средний палеолит представлен индустриями пластинчатого леваллуа-мустье, леваллуа-мустье, мустье и пластинчатого мустье, не содержащими бифасиальных орудий. Комплексы с верхнепалеолитическими чертами явно не ориньякские, относятся к местной пластинчатой традиции раннего верхнего палеолита ([Valladas et al., 2003; Sitlivy, Zieba, Sobczyk, 2006; Sitlivy, Zieba, 2006], см. также: Zieba A. The Middle Palaeolithic in Krakow // Piekary IIa, Krakow, ul. Ksiecia Jozefa sites, in European context: PhD thesis, Jagiellonian University. – Krakow, 2005. – 394 p.).

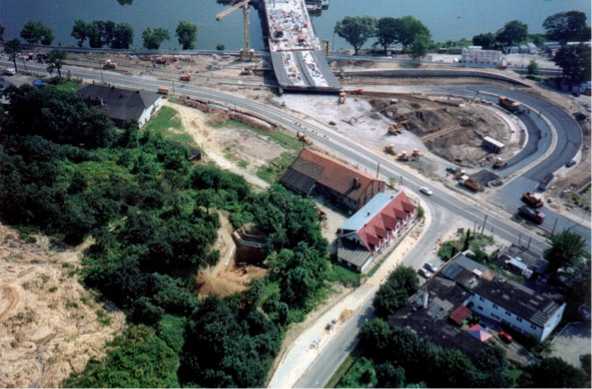

В семиметровой толще отложений вновь открытой стоянки Князя Жозефа (рис. 1) зафиксированы один мустьерский и два ранних верхнепалеолитических слоя (ок. 44–40 тыс. л.н.) [Sitlivy et al., 1999б, 2004]. Для изготовления каменных артефактов использовались преимущественно продолговатые, толстые,

большого и среднего размера желваки местного юрского кремня. Сырье в основном хорошего и среднего качества; выходы его находятся в радиусе 1 км от памятника, но не на нем. Кремень этого типа использовался во всех изученных индустриях, а также в средне- и верхнепалеолитических комплексах района Звержинца в Кракове. Артефакты имеют свежие поверхности, патина и механические постдепозици-онные повреждения встречаются редко, но многие кремни несут следы воздействия огня.

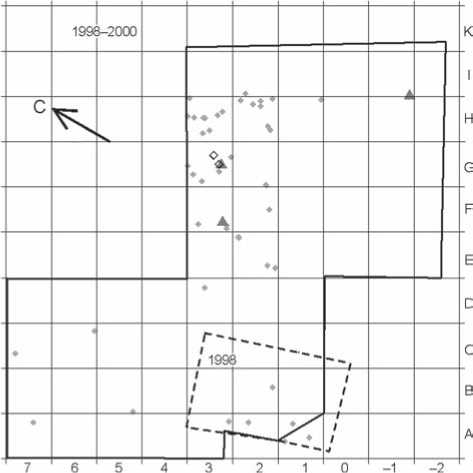

Стоянка под открытым небом Пекары IIa (рис. 2) содержит три слоя позднего среднего палеолита (пластинчатое леваллуа-мустье, леваллуа-мустье и пластинчатое мустье) и один слой раннего верхнего палеолита (между 60 и 31/26 тыс. л.н. [Valladas et al., 2003; Mercier et al., 2003]), планиграфическая конфигурация которых при некоторых общих чертах имеет также и ряд существенных различий.

Стоянка Князя Жозефа

Культурный слой III (Нижний комплекс). Для этого слоя характерна высокая насыщенность находками,

что свидетельствует, вероятно, о существовании зде сь большой, многофункциональной стоянки. Зафиксированы остатки 29 кострищ, а также скопления каменных артефактов, демонстрирующих значительную вариабельность использовавшихся технологий расщепления – от отщеповых (в основном нелеваллуазских, с применением многогранных, дисковидных и параллельного скалывания нуклеусов, а также нуклеусов комбева и вторичных типа Pucheuil [Delagnes, 1996]) до пластинчатых верхнепалеолитического типа [Sitlivy, Zieba, 2006]. Орудийный набор содержит почти равные доли простых скребел, выемчатых изделий и ретушированных отщепов, дополняемых raclettes , ножами с естественным и ретушным обушком, зубчатыми изделиями и редкими скребками. Ретушь нераспространенная, часто краевая или тонкая крутая краевая.

Артефакты (22 362 шт.) принадлежат верхней части литологического горизонта III-2, представленного средне-и крупнозернистыми песками [Sitlivy et al., 1999б]. Мощность культурного слоя невелика (5–10 см), площадь ок. 80 м2. Состав манупортов и артефактов (см. таблицу ) свидетельствует о том, что на памятнике производилось первичное раскалывание. Ему, судя по преобладанию среди находок мелких сколов (< 2 см), сопутствовали ретуширование и переоформление орудий. Последнее подтверждается и ремонта-жем целого ряда скребел и зубчато-выемчатых изделий. Наличествуют также куски кремня, опробованные и необработанные желваки (сырьевые запасы), преформы, а также галечные отбойники (25 шт.) и ретушеры. Чрезвычайно многочисленны типологически неиден-тифицируемые обожженные предметы (559 шт., или 2,5 % от всего комплекса). Отношение нуклеусов к орудиям составляет 2 : 1. Отношение заготовок к нуклеусам много выше – 31 : 1. Таким образом, общий состав каменных артефактов, а также результаты реконструкции посредством ремонтажа процессов первичного раскалывания, вторичной обработки и слома артефактов (терминологию см.: [Cziesla, 1990]) указывают

Рис. 1. Общий вид на стоянку Князя Жозефа, раскопки 2000 г.

Рис. 2. Общий вид на стоянки Пекары II, IIa и III (фото З. Хольцера).

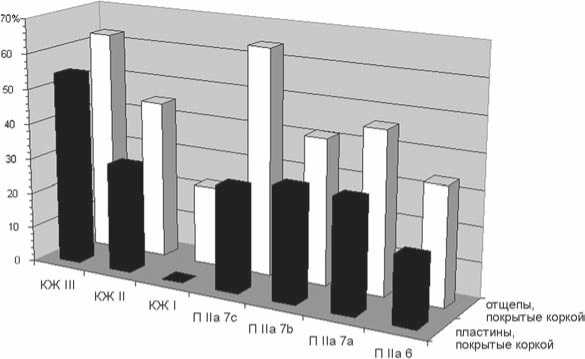

Рис. 3. Доля первичных пластин и отщепов. Стоянки Князя Жозефа (КЖ) и Пекары (П) IIa.

Состав находок со стоянок Князя Жозефа (КЖ) и Пекары (П) 11а

В отличие от других индустрий, в описываемом комплексе очень много отщепов и пластин, у которых более половины поверхности покрыто коркой. Среди отщепов их 64 %, среди пластин – 55 % (рис. 3). Пластин с корковым обушком в 2 раза больше, чем таких же отщепов (42 против 18 %), и гораздо больше, чем пластин, сохраняющих корку на спинке, тогда как среди отщепов образцы, целиком и наполовину покрытые коркой, а также с обушком, покрытым коркой, встречаются в равном количестве.

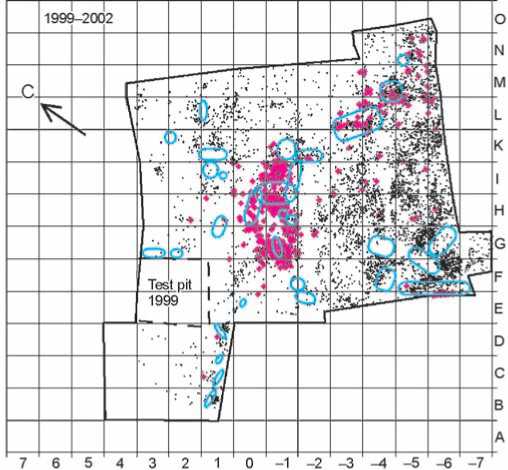

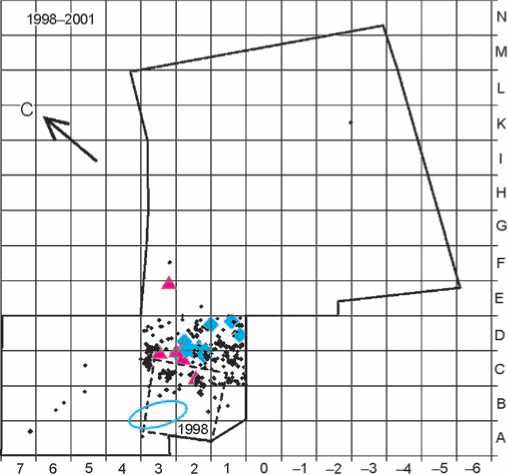

Материал, образуя отдельные густые скопления, был распространен по всей вскрытой территории жилой площадки (рис. 4). Наибольшая плотно сть находок зафиксирована в южной части. Выявлено несколько участков, где представлены следы отдельных эпизодов расщепления. Они варьируют по размеру, плотности, составу находок (продукты первичного расщепления, отходы производства орудий, куски сырья, скопления обожженных артефактов комбинированного состава) и характеру осуществлявшихся на них действий. Крупные скопления обожженных камней связаны с кострищами или расположены вокруг них. Изолировано залегают обожженные артефакты.

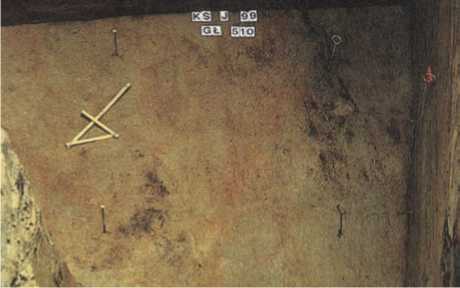

Пепел и древесный уголь встречаются в большом количестве по всей вскрытой площади. Кострища по форме (круглая, овальная) и размерам (диаметр 50– 70 см) более или менее постоянны; все они имеют четкие границы. Кострища ориентированы по-разному; преобладающего направления нет, что свидетельствует об их залегании in situ. Имеются, однако, структуры иного типа, представляющие собой обширные (диаметр более 100 см) зольно-углистые пятна без четких границ. Эти пятна могут включать несколько маленьких кострищ. Мощность этих кострищ варьирует от 1–2 до 5–7 см (рис. 5, 6).

По характеру заполнения выделяются три типа кострищ: 1) содержащие только обожженные камни; 2) заполненные в основном кремнями с неизмененными поверхно стями и имеющие на периферии обожженные артефакты; 3) небольшие, круглые «стерильные» или содержащие лишь немногочисленные необожженные кремни кострища, окруженные кремневыми изделиями.

Выявлены 29 кострищ, которые образуют пять основных скоплений: 1) северное (кв. L2, L1, K3, K2, K1, I1) – небольшие компактные кострища без артефактов; 2) центральное (кв. K-1, K-2, I-1, H0, H-1, G0) – в основном большие, многосоставные,

Рис. 4. Горизонтальное распространение артефактов (черные точки), обожженных камней (красные ромбы) и кострищ (голубые линии), каждый квадрат соответствует 1 м2. Стоянка Князя Жозефа, слой III.

Рис. 6. Разрезы очагов. Стоянка Князя Жозефа, слой III.

Рис. 5. Очаги и скопления кремня в плане с разрезами. Стоянка Князя Жозефа, слой III.

Рис. 7. Очаги и скопления кремня в плане. Стоянка Князя Жозефа, слой III.

подвергшиеся размыву кострища, содержащие только обожженные кремни; 3) западное (кв. E0, D1, C1, B1) – несколько небольших овальных кострищ, не содержащих обожженных материалов. На их периферии встречаются артефакты в о сновном с неизмененными поверхностями и лишь немногие – со следами воздействия огня; 4) восточное (кв. N-5, M-5, M-4, L-4, L-3, K-3) – разные типы ко стрищ: крупные со смешанным (обожженным и необожженным) заполнением (см. рис. 5, 7, a ) и небольшие, не содержащие артефактов; 5) южное (кв. G-4, F-4, G-5, F-5, E-5,

G-6, F-6, E-6, F-7, E-7) – небольшие, не содержащие артефактов кострища, окруженные необожженными кремнями (рис. 7, б ); лишь одно отличается крупными размерами и содержит как обожженный, так и необожженный материал.

Функционирование кострищ могло: а) предшествовать осуществлению на данном участке деятельности по раскалыванию камня (кострища, содержащие артефакты со свежими поверхностями); б) протекать одновременно с такой деятельностью (кострища разных типов); в) следовать за ней (обильный обожженный материал).

Фиксируются кремневые артефакты разной степени обожженности: 1) целые, слегка изменившие под воздействием огня свой цвет (красноватые пятна), но не имеющие трещин и иных, видимых невооруженным глазом, повреждений; 2) расколовшиеся в результате быстрого прокаливания (например, после того, как кремень бросили в огонь) на крупные куски, приобретшие беловатый или сероватый цвет; фрагменты таких вещей (часто это орудия), как показывает ремонтаж, могут залегать на расстоянии до 1 м друг от друга; 3) испытавшие долгое и постепенное прокаливание (в случае, когда кострища устраивались на участках, где до этого производилось расщепление камня), сильно обожженные целиком или частично (часто только с одной стороны), изменившие вследствие этого цвет, покрытые сетью трещин и давшие в результате растрескивания в огне множество мелких осколков (из 2 557 кремневых осколков, собранных в нескольких скоплениях, почти половина несла следы воздействия огня, а 79 % из них принадлежали к категории «огневых осколков»). Многие растрескавшиеся в огне, но сохранившие целостность вещи распадались в процессе раскопок.

Кремни, залегающие в кострищах центрального скопления и рядом с ними, несут следы воздействия высоких температур. Обожженные артефакты демонстрируют все степени прокаливания, что может свидетельствовать о длительном функционировании этих очагов.

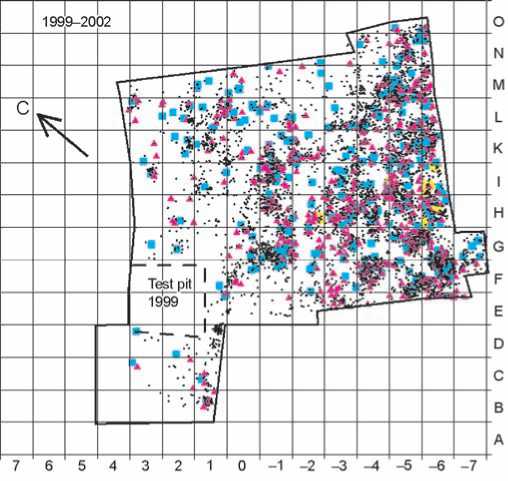

Рис. 8. Горизонтальное распределение артефактов (черные точки), орудий (красные треугольники), нуклеусов (голубые квадраты) и необработанных кремневых желваков (желтые кружки). Стоянка Князя Жозефа, слой III.

Что касается горизонтального распределения нуклеусов, то оно довольно равномерное, хотя выделяются три зоны их повышенной концентрации: кв. G (– 1) / F (– 1); F (– 6) / G (– 6) и M (– 4) / (– 5). Орудия на всей поверхности, кроме не скольких участков (I (– 4), I (– 5), H (– 4) и H (– 5)), распределены также равномерно (рис. 8). Кремни, составившие в результате ремонтажа подборки отдельных нуклеусов и орудий, образовывали скопления, плотность которых зависела от массы исходного предмета расщепления. Было реконструировано свыше 300 таких (исходных) блоков, причем обломки их залегали на небольшом или среднем расстоянии друг от друга. Кремни, удаленные друг от друга на большое расстояние, а также со следами длительного цикла использования встречаются редко, хотя отдельные артефакты являются примерами и того, и другого. Продукты расщепления нуклеусов часто залегают in situ, там, где они были сколоты. Среди них, как ни странно, встречаются и орудия, оставленные на рабочей площадке вместе с отходами и воссоединяемые в процессе ремонтажа с исходным нуклеусом.

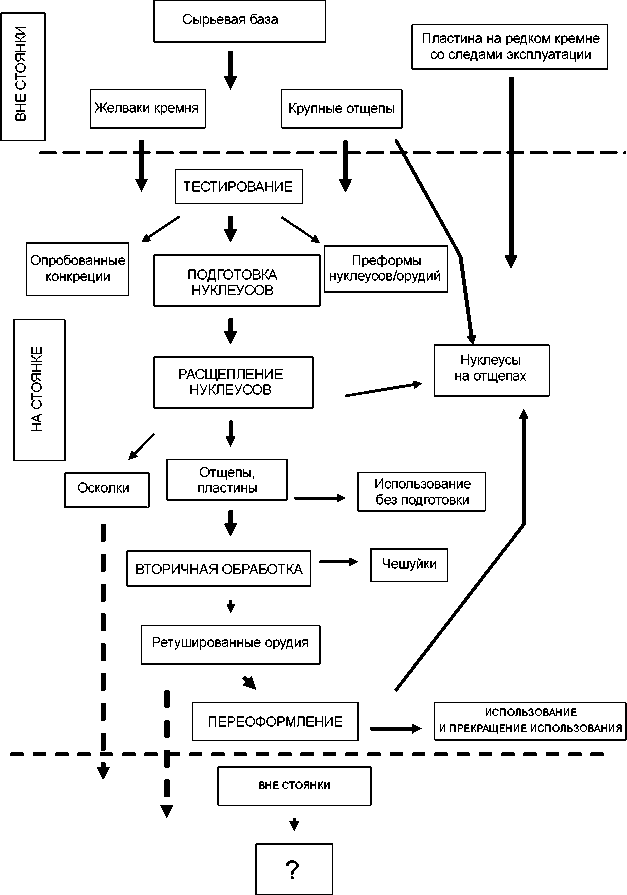

Планиграфический, технологический и типологический анализы вместе с ремонтажом позволяют предложить общую модель эксплуатации сырьевых материалов (рис. 9). Сырье доставлялось на стоянку в виде больших желваков и кусков породы (от 1 до 5 кг), которые гораздо крупнее, чем найденные на памятнике нуклеусы и крупные первичные отщепы (ок. 500 г).

Использовался ме стный кремень. Исключением является пластина из матового белого юрского кремня, происходящего из района Сикорников. Проверка качества кремня производилась на стояке, о чем свидетельствуют куски с пробными сколами и пренуклеусы на желваках.

Выделяются следующие стадии срабатывания нуклеусов: снятие корки, редукция без подготовки или предварительная оббивка, снятие заготовок, чередующееся с подправкой, и, наконец, истощение и завершение эксплуатации, хотя последнее могло иметь место и на более ранних технологических фазах. Многочисленные пренуклеусы весом до нескольких килограммов контрастируют со столь же широко представленными остаточными нуклеусами, среди которых есть микроэкземпляры весом всего 13 г. Для эксплуатации нуклеусов на желваках и нуклеусов на отщепах применялись разные стратегии расщепления. Первые демонстрируют все стадии срабатывания. Как показал ремонтаж, из одного желвака часто делали несколько нуклеусов, у каждого из них была своя «технологическая жизнь». Некоторые из них, будучи сработанными до предела, использовались как орудия. Отдельные нуклеусы на отщепах также отражают полный технологический цикл – от инициализации (нуклеусы комбева) до истощения и переделки в орудия, остальная же часть изделий этой группы характеризуется коротким циклом срабатывания.

Продукты расщепления нуклеусов наряду с отходами представлены отщепами и реже пластинами. Сколы-заготовки отбирались не особенно тщательно; они либо сразу использовались (частично ретушированные отщепы и пластины), либо с помощью тщательного ретуширования превращались в орудия. Крупные первичные отщепы обычно переделывались в нуклеусы или скребла, а заготовки с естественным обушком и краевые ( débordant ) сколы – в ножи с обушком и некоторые другие орудия. Многие скреблышки ( raclettes ) изготавливались на мелких отщепах, а также, как ни странно, на крупных отщепах и пластинах (включая покрытые коркой), что противоречит традиционному определению этого типа. Большая часть сколов, прежде всего отщепов, использовалась в качестве вторичных нуклеусов. Это же происходило и с некоторыми орудиями, сломанными в процессе переоформления. Как показывает ремонтаж, на памятнике осуществлялся полный цикл эксплуатации сырья: отдельные желваки реконструированы целиком, среди них есть качественные заготовки и ретушированные орудия.

Результаты ремонтажа и состав инвентаря свидетельствуют о бытовании на памятнике двух стратегий расщепления – экономной и расточительной. Последняя характеризуется обильными отходами, остававшимися в ходе срабатывания нуклеуса, и беспечным отношением к запасам сырья. Нуклеусы выбрасывали не только после технологических ошибок, обусловленных наличием в расщеплявшихся породах естественных трещин и инородных включений, но и очень часто без видимых причин. Столь же расточительно иногда относились к заготовкам, не подвергавшимся вторичной обработке. При экономном расщеплении один желвак часто делили на несколько частей, каждая из которых срабатывалась затем в особой манере, и даже при наличии естественных дефектов процесс расщепления не прерывался; нуклеус срабатывался до предела. Сколы, снимавшиеся с этих ядрищ, часто подвергались вторичной обработке

Рис. 9. Модель эксплуатации сырья. Стоянка Князя Жозефа, слой III.

или использовались как вторичные нуклеусы. Если случалось так, что на заключительной стадии расщепления нуклеус случайно ломался пополам, оба обломка все равно срабатывали до предела. Мелкие обломки и отщепы также использовали как микронуклеусы. Вместе с тем, нет свидетельств того, что срабатывание и переоформление орудий происходило в соответствии со схемой Диббла. Подправка орудий не приводила к изменению их типологического статуса; изделия с несколькими рабочими краями редки или отсутствуют. Использование вторичных нуклеусов (нуклеусов на отщепах) исследователи часто объясняют стремлением сэкономить сырье (см., напр.: [Bernard-Guelle, Porraz, 2001]). Однако для территории вокруг Кракова с ее богатыми выходами кремня такое объяснение вряд ли

Рис. 10. Горизонтальное распределение кремневых артефактов (черные точки), нуклеусов (голубые ромбы), орудий (красные треугольники) и очагов (голубые линии). Стоянка Князя Жозефа, слой II.

Рис. 11. Очаги в плане. Стоянка Князя Жозефа, слой II.

Рис. 12. Очаги в сечении. Стоянка Князя Жозефа, слой II.

годится. Таким образом, причины частого использования нуклеусов на отщепах для описываемого памятника не совсем ясны.

Все имеющиеся данные указывают на сложный, необычный характер эксплуатации сырья и технологического поведения, что свидетельствует о принадлежно сти объекта к особой разновидности памятников. К комплексу слоя III стоянки Князя Жозефа вполне применимы слова, сказанные о материалах стоянки Маастрихт-Бельведер J: «...на самом деле легче определить, на что не похожа эта технология обработки кремня, чем на что она похожа» [Roebroeks et al., 1997].

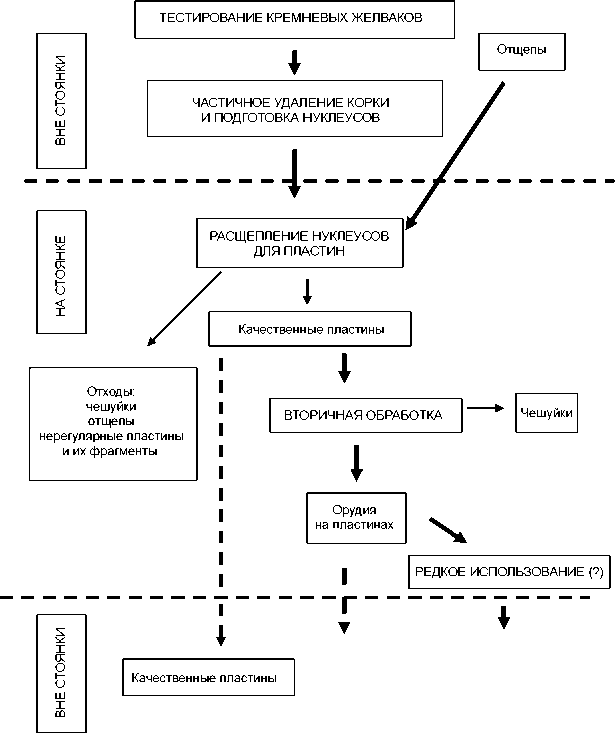

Культурный слой II (Средний комплекс). Небольшой участок жилой стоянки (?) или, скорее, краткосрочной мастерской с остатками очагов и высокой концентрацией кремней был вскрыт в горизонте III-I (иловатые пески). В коллекции 2 189 артефактов. Технология ориентирована на производство пластин (Ilam = 57,3) несколькими характерными для верхнего палеолита методами, включая оформление ребра, систематическое оживление ударной площадки. Представлены торцовые нуклеусы встречного скалывания на желваках и отщепах и объемные призматические нуклеусы [Sitlivy et al., 1999б, 2004]. Обнаружены всего семь орудий; они представлены двумя ретушированными отщепами, пластиной, выемчатым изделием, pièce esquillée , проколкой и обломком скребла. Нет ни типично среднепалеолитических форм, ни орудий, характерных для ориньяка.

Большинство находок локализуется на небольшом участке (площадь ок. 6 м²). На остальной части раскопанной площади (80 м²) выявлены единичные кремневые артефакты (рис. 10). Анализ пространственного распределения находок показывает, что орудия концентрируются в западной, а нуклеусы – в центральной и восточной частях. Полностью сохранившийся производственный участок с высокой плотностью залегания чешуек и иных мелких отходов служил ме стом получения пластин; рядом с ним находится очаг (рис. 11, 12).

Состав артефактов комплекса довольно специфичен (см. таблицу). Мелкие сколы составляют наиболее многочисленную группу (> 72 %); их доля среди находок здесь выше, чем на других памятниках, исследовавшихся в районе Кракова. Пластины и пластинки на втором месте. Отношение орудий к нуклеусам 0,5 : 1. Отношение заготовок к нуклеусам 44 : 1, а если брать только пластины, оно будет составлять 26 : 1. Последняя цифра отражает высокую интенсивность срабатывания нуклеусов. Состав каменных артефактов и ремонтаж указывают на то, что на памятнике производилось преимущественно расщепление нуклеусов. Здесь, в отличие от комплекса слоя III и многих других стоянок и стоянок-мастерских региона, необработанные желваки, обломки сырьевой породы, пробные нуклеусы и пренуклеусы отсутствуют, равно как и сколы переоформления и резцовые сколы. Интересно, что среди многочисленных сколов с хорошо выраженными ударными бугорками и 13 сработанных нуклеусов (шесть из них реконструированы посредством ремонтажа) отмечено всего пять мелких галек, нет ни одного отбойника. Тем не менее частое использование твердого каменного отбойника несомненно. Это, а также высокий индекс фасетирования площадок нуклеусов (IFl = 30, IFs = 24,2) – две среднепалеолитические чер- ты, характеризующие технологию данной индустрии. Преобладание сколов без корки (> 55 %), малочисленность первичных и полупервичных отщепов и пластин (47 и 5 соответственно) и отношение их количества к количеству нуклеусов, как 4 : 1, свидетельствуют о проведении декортикации большинства нуклеусов вне памятника. С помощью ремонтажа выявлены лишь два случая снятия корки с нуклеусов (небольшого размера)

непосредственно на стоянке.

Судя по морфологии первичных и обычных отщепов (241 шт.), а также ремонтажу, на стадии подготовки нуклеусов с них снимались в основном отщепы. Довольно многочисленные пластины с естественным обушком скалывались для поддержания поверхности расщепления в рабочем состоянии. Пластинчатые сколы представлены в основном фрагментами (ок. 90 %, в слое III – 63 %) или аморфными изделиями. Тем не менее негативы пластин и пластинок на нуклеусах имеют правильную форму. К одному нуклеусу из кремня на редкость хорошего качества не удалось подобрать ни одного скола с площади ок. 80 м². Изделия (в т.ч. заготовки) из кремня этого типа в коллекции крайне малочисленны. Упомянутый нуклеус подвергся предварительной подготовке за пределами раскопанного участка; пластины, снятые с него, отсутствуют. Учитывая эти данные и наличие большого количества чешуек и осколков, можно сделать вывод о специализированном производстве пластин и пластинок, переоформлении некоторых из них в орудия на стоянке и последующей транспортировке с нее.

Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что рассматриваемый памятник представлял собой специа- лизированную мастерскую, где в ходе нескольких (?) кратких посещений людьми на ограниченном участке производилось интенсивное расщепление нуклеусов для пластин. Судя по составу коллекции, опробование сырья, удаление корки и начальная подготовка некоторых нуклеусов совершались вне памятника. Крупные отщепы доставляли в мастерскую, чтобы использовать в качестве торцовых нуклеусов для получения пластин и пластинок.

Целью расщепления было получение средних и небольших (редко более 100 мм) узких пластин хорошего качества, а также пластинок. Эти пластины в отличие от пластин из нижележащего слоя III более длинные и менее массивные. Кроме того, на памят- нике изготавливались некоторые орудия. Нуклеусы (среди них имеются сработанные до предела, один обожжен), технические сколы (реберчатые снятия, «таблетки»), отходы расщепления, а изредка и целые пластины и пластинки (их 10,5 %, большая часть неправильной формы) и невыразительные орудия оставляли на территории мастерской. Напротив, хоро- шие заготовки вместе с отдельными орудиями уноси- ли; не оставляли и галечные отбойники (рис. 13).

Рис. 13. Модель эксплуатации сырья. Стоянка Князя Жозефа, слой II.

Рис. 14. Горизонтальное распределение артефактов (серые точки), нуклеусов (ромбы) и орудий (треугольники). Стоянка Князя Жозефа, слой I.

Культурный слой I (Верхний комплекс). Артефакты залегали в нижней и средней частях литологической пачки II (илистые отложения). Культурный слой I не богат, хотя в северной части раскопа отмечена повышенная концентрация артефактов (рис. 14). В этом скоплении есть нуклеусы и зубчатое орудие, которое входит в подборку объемного нуклеуса для пластин и острий. Остальные орудия находились за пределами скопления; они равномерно распределены по всему раскопанному участку. Пластинчатые заготовки, двускатные реберчатые пластины и признаки использования мягкого отбойника свидетельствуют о господстве верхнепалеолитической технологии. Орудия редки, специфические формы отсутствуют. Единственный леваллуазский отщеп имеет сильно окатанную поверхность и в этом плане существенно отличается от остальной, «свежей», части комплекса. Этот комплекс, представляющий верхнепалеолитическую пластинчатую технологию, некоторое влияние со стороны богунисьена в стратегии расщепления и включающий нейтральные в культурном отношении орудия, может интерпретироваться либо как периферия или разрушенная часть крупного поселения, либо, что более вероятно, как кратковременная стоянка.

Пекары IIa

Новые исследования в Пекарах позволили выявить несколько доверхнепалеолитических пластинчатых индустрий в отложениях местонахождения IIa, датируемых 61 – 35/33 тыс. л.н. [Sitlivy et al., 1999a, 2004; Valladas et al., 2003; Mercier et al., 2003; Kalicki, Budek, 2004]. Нижняя часть колонки Пекар IIa содержала четыре комплекса, лишенных бифасиальных орудий и определяемых как пластинчатое леваллуа-мустье (слой 7c), леваллуа-мустье (слой 7b), пластинчатое мустье (слой 7a) и местный неориньякоидный ранний верхний палеолит (слой 6) ([Sitlivy, Zieba, Sobczyk, 2006; Sitlivy, Zieba, 2006], см. также: Zieba A. The Middle Palaeolithic…).

По составу все эти комплексы сходны; характерно преобладание сколов при низкой частоте встречаемости орудий и нуклеусов (см. таблицу ). Невысокая доля чешуек во всех коллекциях Пекар может быть частично объяснена постдепозиционными процессами, хотя постепенное нарастание этого процента от слоя 7c к слою 6, возможно, связано с деятельностью человека. На Пекарах IIа, как и на всех других памятниках в районе Кракова, отношение количества орудий к количеству нуклеусов составляет 2 : 1 и менее (самые низкие значения этого показателя зафиксированы для слоя 7с Пекар IIa и слоя I стоянки Князя Жозефа, где материал залегает разреженно и где были либо кратковременные стоянки, либо периферийные части стоянок). Напротив, отношение количества заготовок к количеству нуклеусов для всех памятников, кроме двух, только что упомянутых, иное – 55,5 : 1 (слой 6 Пекар IIa). Для пластин этот показатель обоих ранневерхнепалеолитических комплексов составляет (27,5 : 1 – для слоя 6 Пе-кар IIa и 26 : 1 – для слоя II стоянки Князя Жозефа), для комплекса пластинчатого мустье слоя 7а Пе-кар IIa – всего 7 : 1. Для всех пунктов Пекар характерны отсутствие запасов сырья и малочисленность пробных нуклеусов; это совсем не соответствует тому, что выявлено в культурном слое III стоянки Князя Жозефа. В целом комплексы Пекар вписываются в категорию стоянок-мастерских с менее полным, чем в слое III стоянки Князя Жозефа, циклом обработки каменного сырья. Следует также отметить, что в слое 6 Пекар IIa, где встречены куски гематита с гравировками и типичные верхнепалеолитические орудия, особенности, присущие мастерским, выражены менее четко, чем в слое II стоянки Князя Жозефа, представляющем специализированную мастерскую по производству пластин и пластинок.

Плотность залегания находок на стоянках Пекар варьирует от низкой до средней, но имеет тенденцию нарастать снизу вверх по разрезу (тогда как для стоянки Князя Жозефа характерна противоположная тенденция). В распределении материала в плане никаких особенностей не прослеживается; сколько-нибудь четко выраженные скопления также отсутствуют. Имеет место значительное рассеивание арте-

а

б

фактов по вертикали, что может быть следствием как слияния разных горизонтов обитания (палимпсест), так и воздействия постдепозиционных процессов. В этом плане Пекары тоже отличаются от стоянки Князя Жозефа, где хорошо сохранились жилые горизонты слоев III и II.

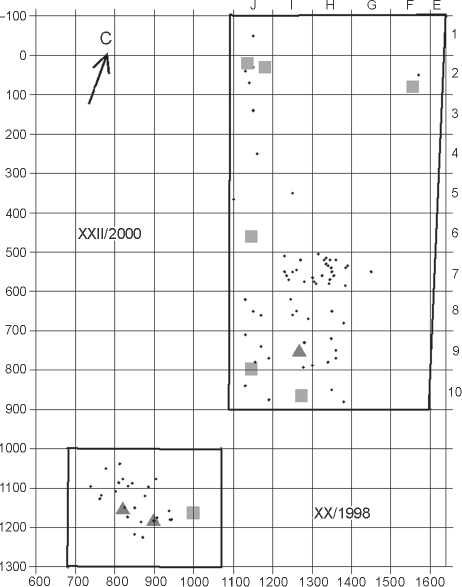

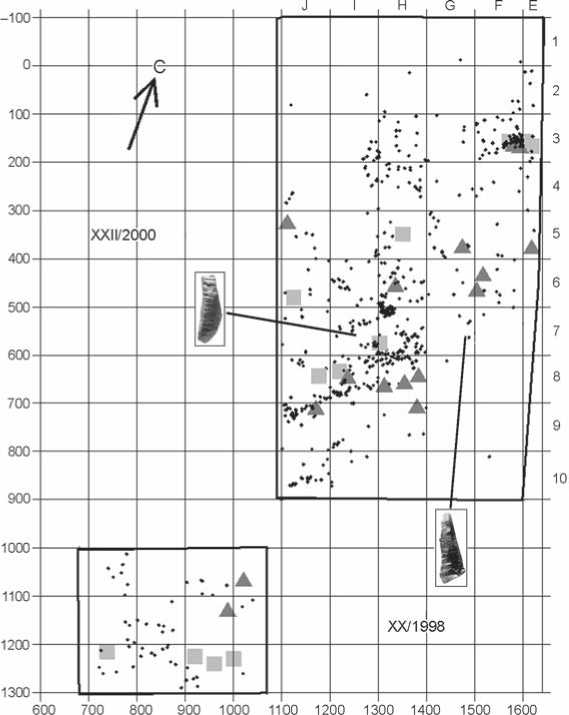

Слой 7c. Плотность находок невелика. В раскопе XX артефакты залегали в центральной части (рис. 15, а ), а в раскопе XXII они локализовались главным образом у западной стенки вблизи старого раскопа XIII, заложенного В. Моравским и давшего самую богатую коллекцию изделий этой индустрии для всего района Пекар. Одно большое скопление (кв. H–I 7) включало вместе с прочими находками пластины и орудия; нуклеусы в двух новых раскопах разрозненны.

Слой 7b. В данном слое обнаружено больше находок, чем в слое 7с. В целом артефакты распределены в плане равномерно, но в раскопе XXII выделяются два скопления (рис. 15, б ). Первое находится в его южной и юго-восточной частях (линии 9 и 10). Второе, меньшей площади, выявлено в северной части в кв. G4 и F4. Продукты леваллуазского расщепления рассеяны по всей площади. Орудия залегали внутри обоих скоплений, а нуклеусы тяготели к их периферии.

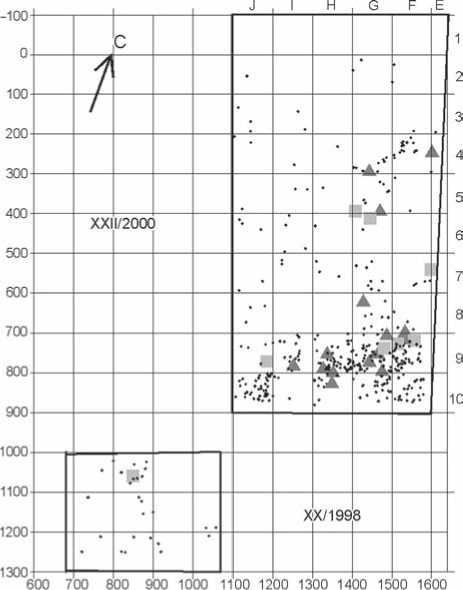

Слой 7a. Слой характеризуется самой высокой плотностью залегания находок, которые распределены в пространстве довольно равномерно (рис. 15, в ).

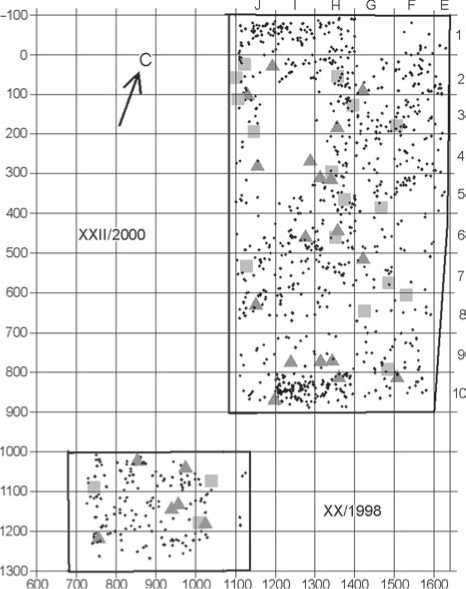

Рис. 15. Горизонтальное распределение артефактов (черные точки), нуклеусов (квадраты) и орудий (треугольники), каждый квадрат соответствует 1 м2.

Пекары IIa, слои 7а ( в ), 7b ( б ), 7с ( а ).

Рис. 16. Горизонтальное распределение артефактов (черные точки), нуклеусов (квадраты) и орудий (треугольники). Пекары IIa, слой 6.

В раскопе XXII выделяются два скопления кремневых изделий – в юго-западной (кв. H-I 10) и северо-западной (кв. H–J 1) частях. Нуклеусы и орудия не образуют скоплений, если не считать повышенной концентрации орудий в кв. H-I 9, 10.

Характер пространственного распределения археологических материалов в культурных слоях Пекар изменяется от раскопа к раскопу. Наиболее заметные изменения в распределении находок на поверхности наблюдаются в слое 7a. В материалах этого слоя из раскопок В. Моравского и из раскопа XX/1998 [Sitlivy et al., 1999a] продукты расщепления среднепалеолитической техники, нацеленной на получение отщепов, преобладают над продуктами пластинчатого расщепления верхнепалеолитического типа. Напротив, в раскопе XXII/2000 в той же стратиграфической позиции (в слое 7а) встречены в основном свидетельства производства пластин, в частности нуклеусы для их получения, и сопутствующие побочные продукты. Вместе с тем все орудия, найденные в этих раскопах, являются среднепалеолитическими. Выделяются две зоны: в раскопе XX представлены в основном продукты срабатывания дисковидных нуклеусов, включая небольшие краевые (débordant) отщепы, а в раскопе XXII – продукты производства пластин. Большая часть побочных продуктов пластинчатого расщепления и все нуклеусы для получения пластин были найдены именно в раскопе XXII (кроме одного, обнаруженного в раскопе XX).

Слой 6. Пространственное распределение находок в этом слое (особенно в большом раскопе XXII) в какой-то мере отражает направление солифлюкции вдоль склона, приблизительно по оси С – Ю. В северной и центральной частях раскопа XXII были выявлены небольшие участки скопления материала, в т.ч. нуклеусов и орудий (рис. 16).

Раскоп XX меньше, чем раскоп XXII, и выявить здесь какую-либо структурированность в характере залегания артефактов труднее. Кроме того, плотность залегания находок здесь ниже, чем на других раскопанных участках. Орудия и нуклеусы в раскопе ХХ образуют две отдельные зоны, в раскопе XXII – одно скопление в кв. E-F 3.

Вследствие воздействия постдепозици-онных процессов нельзя утверждать, что материал залегает in situ, и трудно определить, как повлияла на положение находок солифлюкция. Следует, однако, подчеркнуть, что арте ф акты имеют «свежие» поверхности (иногда слегка патинированные); возможен как ремонтаж сломанных изделий, так и технологические реконструкции.

Заключение

Сравнение семи поздних среднепалеолитических и ранних верхнепалеолитических комплексов двух памятников позволило выявить различия в степени их сохранности, в их функциях, пространственной организации, характере эксплуатации сырья и человеческом поведении. Соответствующая слою II стоянки Князя Жозефа небольшая (несколькo (?) кратких посещений людьми) специализированная мастерская по производству пластин с ее четкими границами, очагом и очень малым рассеиванием в пространстве изделий, соединяемых посредством ремонтажа, резко контрастирует с отложившимся в слое III крупным поселением, которое характеризует высокая плотность залегания находок, сложная пространственная организация, разнообразные тех- нологические схемы и поведенческие модели. На последнем поселении производились разные операции по расщеплению кремня, интенсивно использовался огонь, а посещения стоянки были как кратковременные, так и продолжительные (расстояние между изделиями, соединяемыми посредством ремонтажа, как правило, небольшое или среднее; встречаются изделия с признаками длительного использования). В Пекарах IIa пространственная организация следов человеческого обитания менее выразительна (отчасти вследствие постдепозиционных нарушений) и позволяет восстановить лишь очень незначительную часть картины. Тем не менее на разных его участках установлены две независимые технологии (представлены в слое 7а – отщеповая и нелеваллуазская пластинчатая). В целом слои Пекар IIа можно рассматривать как остатки стоянок-мастерских вне мест выходов источников сырья.

Это исследование стало возможным благодаря финансовой поддержке в виде грантов Национального фонда научных исследований (Льежский университет), Министерства науки и культуры Бельгии (MO/38/003 и MO/38/010 Королевские музеи искусств и истории), Польского комитета научных исследований (Ягелонский университет), а также стипендиям, полученным одним из авторов (К. Собчик) от Министерства науки и культуры Бельгии (Королевские музеи искусств и истории) и Национального фонда научных исследований (Льежский университет).

Авторы благодарят Р. Миллер за помощь в редактировании английской версии этой статьи и рецензентов за ценные замечания.