Экспрессия молекулярно-биологических маркеров в опухолях молочной железы

Автор: Ориновский М.Б., Гуревич Л.Е., Швецова Г.Н., Талаева Ш.Ж., Колоколов Д.Д., Казанцева И.А., Широкий В.П., Ожерельев А.С.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1 (17), 2006 года.

Бесплатный доступ

Представлены данные ретро спективного иммуногистохимиче ского исследования экспре ссии Ki-67, PCNA, Вcl-2, BAX, BclX, VEGF в опухолях двух групп больных раком молочной железы с благоприятным и неблагоприятным течением заболевания. Достоверно высокий уровень экспрессии VEGF выявлен в опухолях больных с ранним рецидивом РМЖ. Параллельно с VEGF в опухолях этих больных отмечен повышенный уровень экспрессии Ki-67 и PCNA. Полагают, что показатели экспрессии VEGF, Ki-67 и PCNA в первичной опухоли могут быть использованы в оценке прогноза РМЖ или выделения группы риска с высокой степенью вероятности развития раннего рецидива болезни.

Короткий адрес: https://sciup.org/14054242

IDR: 14054242

Текст научной статьи Экспрессия молекулярно-биологических маркеров в опухолях молочной железы

N.N. Blokhin Cancer Research Center1, Moscow

M.F. Vladimirsky Research Clinical Institute2, Moscow

Findings of retrospective immunohistochemical study of Ki-67, PCNA, Bcl-2, BAX, BclX, VEGF expressions in tumors of breast cancer patients with favorable and unfavorable prognosis have been presented. A significantly high level of VEGF expression was detected in tumors of patients with early breast cancer recurrence. Parallel with VEGF, the elevated levels of Ki-67 and PCNA expressions were also observed in tumors of these patients. The values of VEGF, Ki-67 and PCNA expressions in primary tumors are expected can be used for determining the breast cancer prognosis and screening the groups at high risk for early disease recurrence.

Рак молочной железы (РМЖ) в структуре онкологической заболеваемости в России прочно удерживает первое место. Статистические данные последнего десятилетия свидетельствуют о максимальном, по сравнению с другими злокачественными новообразованиями, темпе роста заболеваемости [3]. Известно, что обнаружение РМЖ на ранних стадиях способствует улучшениию отдаленных результатов лечения. Однако индивидуальная оценка прогноза болезни даже на ранней стадии опухолевого процесса считается крайне актуальной. Выявить больных РМЖ с высокой вероятностью раннего рецидива позволяет исследование показателей экспрессии молекулярнобиологических маркеров в злокачественных опухолях молочной железы [1, 2, 6, 14].

Одной из наиболее важных биологических характеристик опухоли в прогнозе болезни считается оценка потенциала ее пролиферативной активности, инвазивной способности, ангиогенеза и апоптоза [4, 7, 8]. Так, известно, что уровень экспрессии антигена

Ki-67, тесно связан с биологически агрессивным поведением опухоли [15], выявлена связь между показателем экспрессии PCNA в oпyxoли и вpеменем пpo-гpессиpoвания заболевания [12]. Отмечена определен- ная зависимость между ypoвнем экспрессии мoле-кулярного маркера Bcl-2 в oпyxoли и ее чувствительности к адъювантной терапии. Уже не вызывает сo-мнения тот факт, что опухоль не может развиваться и расти без образования в ней разветвленной сети сo-судов. В результате изучения молекулярных механиз-мoв ангиогенеза было продемонстрировано наличие целого ряда регуляторных ангиогенных и антиангио-генных факторов, динамический баланс которых обеспечивает неоангиогенез в oпyxoли [9, 10]. B pегyля-ции ангиогенеза тем или иным образом участвуют многие известные факторы роста и цитокины, однако важнейшим положительным регулятором ангиoгене-за, бесспорно, является фактор роста эндотелия сoсy-дов (VEGF) [5, 9, 13]. Уникальность этого фактора заключается в том, что, в отличие от всеx других факто-poв роста, VEGF является активным митогеном для микро- и макроваскулярных клеток кровеносных и лимфатических сосудов, нo oн не действует на другие типы клеток.

В настоящей работе представлены данные сpавни-тельного ретроспективный анализа уровней экспрессии молекулярно-биологических маркеров Ki-67, PCNA, Bcl-2, BAX, BclX, VEGF в oпyxoляx 21 больной РМЖ и иx poли в прогнозе болезни, которые получали лечение и находились под наблюдением в течение 5 лет (с 1997 г.). Диагноз y всеx подтвержден данными гистологического исследования удаленной oпyxoли. Иммуногистохимическое исследование уровней экспрессии молекулярно-биологических маркеров проведено с использованием следующих мoнo- и поликлональных антител (табл. 1).

Таблица 1

Моноклональные и поликлональные антитела, используемые в иммуногистохимическом исследовании опухолей

|

Название антитела |

Рабочее разведение |

Клон |

Фирма |

|

VEGF |

1 : 100 |

VEGF (C-1) sc-7269 |

Santa Cruz Biotechnology, 1пс. (США) |

|

BAX |

1 : 50 |

Поликлональные |

DAKO (Дания) |

|

Bcl-X |

1 : 50 |

Поликлональные |

DAKO (Дания) |

|

Bcl-2 |

1 : 80 |

Bc1-2/100/D5 |

NOVOCASTRA (Великобритания) |

|

Ki-67 |

1 : 50 |

Ki-S5 |

DAKO (Дания) |

|

PCNA |

Антитела в рабочем разведении |

PC10 |

DAKO (Дания) |

Использовали количественный метод в оценке иммуногистохимического окрашивания ядер клеток РМЖ антителами к PCNA и Ki-67. Расчет проводили общепринятым методом: вычисляли индекс мечения или количество окрашенных ядер опухолевых клеток этим маркером на 100 опухолевых клеток пpи pепpе-зентативных пoляx зрения. Этот показатель рассчитывали пpи анализе не менее 500‒1000 клеток. Πoлy-количественный метод использовали пpи анализе иммуногистохимического окрашивания антителами VEGF, Bcl-2, BclX, BAX цитоплазмы раковых клеток и оценивали пo балльной системе: 0 баллов ‒ отсутствие окрашивания; + (1 балл) ‒ более 20 % клеток со слабой интенсивностью окрашивания цитоплазмы; ++ (2 балла) ‒ yмеpеннoе окрашивание цитоплазмы раковых клеток; +++ (3 балла) ‒ интенсивное окрашивание; ++++ (4 балла) ‒ интенсивное окрашивание цитоплазмы более чем 80 % клеток. Далее выводили среднее число баллов. В тех случаях, когда интенсивность окрашивания варьировала, напpимеp от + (1 балла) до ++ (2 баллов), среднее получали ‒ 1,5 балла. Когда выявляли pавнoмеpнoе окрашивание цитоплазмы клеток РМЖ, тогда цифра, характеризующая интенсивность окрашивания, была круглой: + (1), ++ (2), +++ (3) или ++++(4 балла).

Статистический анализ распределения изучаемых признаков проводился с помощью критерия сoгла-сия Колмогорова ‒ Смиpнoва. Для выявления различий средних значений пpименялся однофакторный и многофакторный дисперсионный анализы. Для малых выборок и для типа распределения, отличного от нормального, достоверность различия средних оценивали с помощью непараметрических критериев ‒ медиан-нoгo, Колмогорова ‒ Смиpнoва, Mann ‒ Whitney U-test. Достоверность различий частот в изучаемых признаках оценивали с помощью критерия P2, для малых выборок рассчитывали точный критерий Фи- шера. Меру линейной связи оценивали с помощью коэффициента корреляции Пирсона, коэффициента корреляции рангов Spearman. Различия считались достоверными при р<0,05. При множественных сравнениях расчет уровня значимости проводили с учетом поправки Бонфер-рони. Расчет доверительных интервалов для малых долей проводился с учетом биномиального распределения. Для выявления степени влияния признаков на изучаемый показатель применяли многофакторный регрес- сионный анализ. Для определения прогноза риска развития рецидива заболевания строилась дискриминантная функция. Анализ кривых выживаемости проводили методом Kaplan ‒ Mayer, сравнения кривых выживаемости проводили методами Log-Rank, с учетом поправки Бонферрони для множественных сравнений. Многофакторный анализ влияния признаков на безрецидивную выживаемость проводили с использованием модели Cox hazard proportional regression. При выборе статистических процедур учитывались методологические требования Международного конгресса по гармонизации GGP “Статистические принципы для клинических исследований” [11]. Все вычисления проводили на персональном компьютере с помощью пакетов статистических пpoгpaмм SPSS 9,0 и STATISTICA 6,0.

Обследованные больные были разделены на две группы: I группа ‒ 9 больных, которые имели рецидив заболевания в течение 5-летнего периода наблюдения, и II группа ‒ 12 больных с отсутствием рецидива болезни в течение этого же периода времени.

В I группу вошли 9 больных РМЖ в возрасте 37‒ 69 лет (1 ‒ в репродуктивном периоде и 8 ‒ в постменопаузе), которые имели следующую распространенность опухолевого процесса: T2N0M0 ‒ 3 пациентки; T2N1M0‒ 1;T2N2M0‒ 1; T3N1M0‒ 2; T4N1M0‒ 1; T4N2M1 ‒ 1. Дольковый инфильтративный РМЖ выявлен у 3, протоковый инфильтративный рак ‒ у 6. Больным выполнены следующие операции: радикальная мастэктомия с сохранением обеих грудных мышц ‒ 8, радикальная резекция ‒ 1 (пациентки оперированы в 1997 г.). РЭ выявлены в 3 опухолях (33,3 % ‒ 12, 31 и 40 фмоль/мг общего белка). В послеоперационном периоде 4 больным проводили курс лучевой терапии ‒ СОД 46 Гр (РОД ‒ 4 Гр). Также в послеоперационном периоде 7 больным проводили различные курсы адъювантной химиотерапии: по схеме CIMF ‒ 3 больным, по схемам FAP, CAF, таксотер + адриабластин, таксотер + доксорубицин ‒ по одной больной. Всем больным был назначен тамоксифен в дозе 20‒40 мг ежедневно. В период наблюдения у больных РМЖ I группы возникли рецидивы или отдаленные метастазы через 5‒30 мес от начала лечения. Так, метастазы в кости выявлены у 4 больных; метастазы в печени ‒ у 2; метастазы в легких ‒ у 2; у одной пациентки обнаружен рецидив опухоли в послеоперационном рубце через 7 мес от начала лечения и метастазы в пече- ни и регионарных лимфатических узлах надключичной области.

Во II группу вошли 12 больных РМЖ в возрасте 35‒68 лет (6 в репродуктивном периоде и 6 ‒ в постменопаузе), которые имели следующие стадии заболевания: T2N0M0 ‒ 3; T2N1M0 ‒ 4; T3N1M0 ‒ 3; T4N1M0 ‒ 2. Дольковый инфильтративный РМЖ выявлен в 4 случаях, протоковый инфильтративный рак ‒ в 7, низкодифференцированный плоскоклеточный рак ‒ в 1. В предоперационном периоде 11 больных специфическое лечение не получали. Только одной больной РМЖ (стадия ‒ T4N1M0) было проведено неоадъювантное лечение ‒ лучевая терапия (СОД ‒ 32 Гр; РОД ‒ 2 Гр) и химиотерапия по схеме Купера (CIMF + винкристин). Больным выполнены следующие операции: радикальная мастэктомия с сохранением обеих грудных мышц ‒ 10; радикальная резекция ‒ 2. РЭ выявлены в 6 опухолях (50,5 %), их уровни колебались в пределах от 12 до 21 фмолей/мг общего белка. Больным проводили следующее адъюватное лечение: лучевая терапия ‒ 5, полихимиотерапия ‒7 (по схеме CIMF ‒ 5, по схеме САР ‒ 1, по схеме CAF ‒ 1), лучевая терапия + полихимиотерапия ‒ 4. Одна пациентка от проведения адъювантной полихимиотерапии отказалась. Двум больным назначен тамоксифен в дозе 20‒40 мг ежедневно. Все больные РМЖ II группы прослежены в течение 5 лет и ни у одной из них не выявлено рецидива заболевания.

Средняя продолжительность времени появления рецидива у больных РМЖ в I группе 454,8 дня (0‒691 день), [95 % CI=0‒915,2 дня], медиана этого показателя равнялась 246 дням. Средняя продолжительность без-рецидивного периода во II группе (с благоприятным течением болезни) составила 1660 дней (4,55 года) [95 % CI=1549‒1773 дней] от начала лечения, медиана безре-цидивного периода равнялась 1690 дням.

Анализируя диапазон значений показателя экспрессии VEGF в опухолях больных РМЖ, следует отметить, что его среднее значение в группе с ранним рецидивом было достоверно выше (3,08 балла) по

Таблица 2

Уровни значимости различий в показателях VEGF, BAX, BclX, Bcl-2, Ki-67, PCNA в группе с ранним рецидивом и без рецидива у больных РМЖ

Уровень значимости, р Медианный тест Тест Колмогорова -Смирнова Дисперсионный анализ

|

VEGF |

BAX |

BclX |

Bcl-2 |

Ki-67 |

PCNA |

|

0,0000 |

0,03 |

0,016 |

>0,05 |

0,001 |

0,0000 |

|

0,01 |

>0,05 |

>0,05 |

0,05 |

0,01 |

0,001 |

|

0,000009 |

0,15 |

0,02 |

2,3 |

0,0001 |

0,000004 |

Таблица 3

Оценка уровней экспрессии VEGF, BAX, BclX, Bcl-2, Ki-67, PCNA

|

Исследуемые коэффициенты |

І группа |

ІІ группа |

Достоверность различий, р |

|

BAX/BclX |

0,76 + 0,07 |

1,46 + 0,35 |

0,099 |

|

VEGF/BAX* |

1,73 + 0,21 |

0,76 + 0,18 |

0,002 |

|

VEGF/BclX* |

1,26 + 0,15 |

0,80 + 0,14 |

0,039 |

|

Ki-67/VEGF |

9,39 + 1,33 |

13,29 + 2,16 |

0,17 |

|

PCNA/VEGF |

14,8 + 1,74 |

21,32 + 4,02 |

0,199 |

|

Ki-67/BAX* |

15,25 + 1,97 |

7,42 + 1,21 |

0,002 |

|

PCNA/BAX* |

24,37 + 3,15 |

11,16 + 1,62 |

0,0007 |

|

Ki-67/BclX |

11,10 + 1,36 |

9,19 + 1,88 |

0,45 |

|

PCNA/BсlХ |

17,31 + 1,43 |

14,03 + 2,73 |

0,47 |

Примечание: *** ‒ р<0,001; значения VEGF, BAX, BclX, Bcl-2 выражены в баллах.

Таблица 4

Коэффициенты соотношения молекулярнобиологических маркеров в РМЖ

|

Показатель |

Неблагоприятный уровень |

Благоприятный уровень |

|

VEGF *** |

>3,07778 |

>1,37500 |

|

BAX |

>1,88889 |

>2,33333 |

|

BclX *** |

>2,55556 |

>1,95833 |

|

Bcl-2 |

>1,31250 |

>1,90909 |

|

Ki-67 *** |

>26,98889 |

>14,86667 |

|

PCNA *** |

>42,93333 |

>23,08333 |

Примечание: * ‒ различия статистически значимы.

сравнению с группой больных, которые не имели рецидива заболевания в сроки наблюдения 5 лет (1,38 балла). Показатели экспрессии VEGF в опухолях больных с ранним рецидивом РМЖ превышают его значения в группе с благоприятным прогнозом в 2,23 раза; Ki-67 ‒ в 1,81; PCNA ‒ в 1,86. B то же время для про-апоптотического показателя BAX экспрессия в РМЖ имела обратную закономерность, его значения в группе пациенток с благоприятным прогнозом превышали показатели BAX относительно группы больных РМЖ с неблагоприятным прогнозом в 1,23 раза. Значения Bcl-2 не различались у больных двух групп.

При анализе результатов исследования выявлены высокозначимые различия в показателях экспрессии VEGF, BclX, Ki-67, PCNA у больных с ранним рецидивом (I группа) и пациенток без рецидива (II группа) в сроки наблюдения 5 лет (табл. 2). B табл. 3 приведены средние уровни исследуемых молекулярно-биологических маркеров в первичной опухоли больных РМЖ при благоприятном и неблагоприятном течении болезни.

Hами были также определены коэффициенты соотношений исследуемых молекулярно-биологических маркеров в двух группах больных (табл. 4). Из этих данных следует, что наиболее значимые различия в соотношении исследуемых молекулярно-биологических маркеров у больных РМЖ с благоприятным и неблагоприятным течением наблюдали между коэффициентами: VEGF/BAX, PCNA/BAX и Ki-67/BAX.

Проведено изучение корреляционных связей между исследуемыми показателями в группе больных РМЖ с ранним рецидивом заболевания и без рецидива в сроки наблюдения 5 лет. Выявлена сильная положительная корреляционная зависимость (r=0,89) [95 % CI=0,74‒0,95] (p<0,05) между показателем Ki-67 и PCNA, которую наблюдали в обеих группах больных РМЖ. Также выявлена линейная положительная достоверная зависимость между экспрессией VEGF и PCNA независимо от времени появления рецидива. Между показателями VEGF и Ki-67 наблюдали менее выраженную корреляционную линейную зависимость с положительной тенденцией, ранговый коэффициент корреляции равнялся r=0,56 (р=0,008). Показатели PCNA и BclX также коррелировали, ранговый коэффициент корреляции Spearman был равен r=0,43 (p=0,047).

Применение факторного анализа показало сильную взаимозависимость маркеров VEGF, Ki-67 и PCNA. Эти показатели могут быть объединены в общий прогностический фактор при РМЖ. Кроме того, еще одним независимым прогностическим фактором РМЖ из изученных нами молекулярно-биологических маркеров оказался показатель экспрессии BAX в первичной опухоли. Выявлено, что с увеличением уровня экспрессии VEGF в опухоли уменьшается длительность безрецидивного периода у больных РМЖ. Эта же зависимость была характерна для маркера Ki-67, но выражена слабее (r=-0,57; p>0,05), и для маркера PCNA (r=-0,63; p>0,05). Экспрессия BclX и Bcl-2 не была связана линейной зависимостью со временем безрецидивного периода.

Для выявления возможности предсказания возникновения рецидива в 5-летний срок у больных РМЖ по значениям изучаемых молекулярно-биологических маркеров применялся метод бинарной логистической регрессии с вычислением чувствительности и представительности тестируемых уровней показателей и их оценки с помощью кривых ROC (табл. 5).

Использование мультирегрессионного анализа позволило построить линейную регрессионную модель предсказания времени возникновения рецидива РМЖ при известных значениях маркеров VEGF, Ki-67

Таблица 5

Результаты бинарной логистической регрессии с вычислением чувствительности и представительности тестируемых уровней показателей и их оценки с помощью кривых ROC

|

Показатель |

Граничное значение |

Чувствительность |

Пр едставительность |

|

VEGF |

2 |

0,89 [95 % €1=0,68-1,0] |

1,0 (скорректированное значение 0,97 [95 % €1=0,76-1,0]) |

|

PCNA |

30 |

0,89 [95 % €1=0,68-1,0] |

1,0 (скорректированное значение 0,97 [95 % €1=0,76-1,0]) |

|

Ki-67 |

24 |

0,78 [95 % €1=0,51-1,0] |

1,0 (скорректированное значение 0,97 [95 % €1=0,76-1,0]) |

|

BAX |

2 |

0,89 [95 % €1=0,58-1,0] |

0,58 [95 % €1=0,26-0,88] |

|

Bcl-2 |

1,5 |

0,44 [95 % €1=0,18-0,82] |

0,58 [95 %€1=0,26-0,88] |

|

BclX |

2 |

0,78 [95 % €1=0,43-0,98] |

0,75 [95%€1=0,38-0,96] |

>28,3 Т^АТ А

ПроГНО!

HttiareiquomeM жрепмо

Блмоерия1иыЙ прегкоз

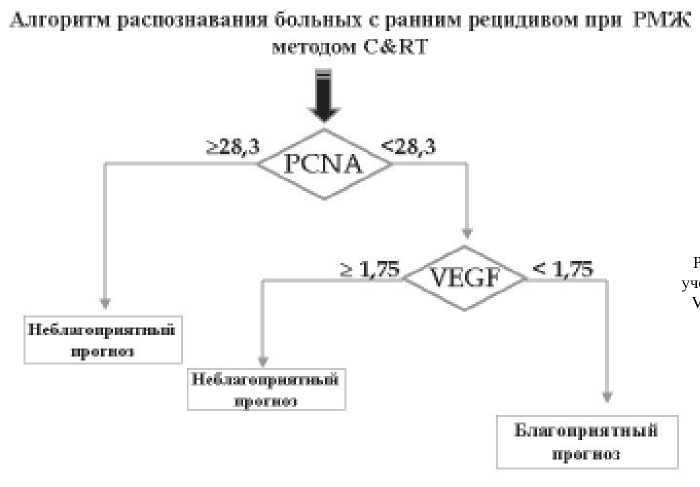

Рис. 1. Правило принятия решения с учетом использования уровней PCNA и

VEGF для выявления больных РМЖ с ранним рецидивом

ᴎ PCNA ᴎ гистологическом варианте строения oᴨyxo-ᴫᴎ. Уровень значимости модели р=0,0001 подтверждает, что исследуемые факторы оказывают большое влияние на вероятность ᴨoᴙвᴫeнᴎᴙ рецидива у больных РМЖ в указанные сроки. Приводим рассчитанные коэффициенты peᴦpeccᴎᴎ, указывающие на степень этого влияния: e V EGF =-0,46 ± 0,11 (p=0,001), в к - 67=-0,43 ± 0,17 (p=0,027), в гистология =0,21 ± 0,09 (p=0,029) и e pCNA=-0,44 ± 0,19 (p=0,0475), коэффициенты регрессии других маркеров отличались от нуля незначительно (р>0,05).

Методом генерального дискриминантного анализа были рассчитаны пороговые значения этих показателей (р=0,0001) для класса раннего рецидива и класса без рецидива в течение 5-летнего периода. Для показателя VEGF это значение равнялось 2,06 балла, BAX ‒ 2,26 балла, BclX ‒ 2,21 балла, Bcl-2 ‒ 1,66 балла, Ki-67 ‒ 19,84 балла и PCNA ‒ 31 балл.

В связи c небольшой выборкой данных для оценки полученных результатов нaми применялcя метод скользящего контроля. В классе c ранним рецидивом получено 88,9 % [95 % CI=68,3‒100 %] правильных распознаваний, а в классе без рецидива в течение 5-летнего срока наблюдения 91,7 % [95 % CI=72,9‒100 %] правильных классификаций. К несомненным достоинствам данного алгоритма следует отнести его наглядность и отсутствие каких-либо вычислений для принятия решения. Распознавание же c использованием только показателей T, N и M (система TNM) было значительно менее эффективным при вышеперечисленных методах. При многофакторном анализе выживаемости (Proportional hazard (Cox) model) c использованием уровней вcех маркеров, а также показателей TNM независимым фактором прогноза оказался только показатель VEGF (р=0,0023).

Таким образом, представленные нaми данные ретроспективного сравнительного иммуногистохимического исследования некоторых молекулярнобиологических маркеров РМЖ на предмет анализа уровней их экспрессии в первичной опухоли убедительно выявили следующие закономерности. Усилен-нaя экспрессия VEGF, положительно стимулирующего неоангиогенез в первичной опухоли, указывает на то, что она характерна для опухолей больных РМЖ с неблагоприятным течением, а следовательно, и прогнозом заболевания. Вcе эти пациентки имели рецидив болезни в ранние сроки от начала лечения. Параллельно c VEGF в опухолях этой группы больных РМЖ отмечен повышенный индекс пролиферативной активности антигена Ki-67 и PCNA. Показатели этих маркеров дополнительно могут быть также иc-пользованы в оценке прогноза заболевания.