Экстренная психологическая помощь больным с травмами на догоспитальном этапе

Автор: Котельников Г.П., Врткин А.Л., Труханова И.Г., Сухобрус Е.А., Цыбин А.В.

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 5-2 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования, направленного на изучение специфики первичных психологических реакций пациентов с травмами и повреждениями опорно-двигательной системы на догоспитальном этапе. Разработан и апробирован комплекс методов экстренной психологической помощи. Рассмотрены вопросы организации медико-психологической помощи пациентам данного профиля в структуре алгоритма действий бригады скорой медицинской помощи.

Травматизм, догоспитальный этап, психологические реакции, экстренная психологическая помощь

Короткий адрес: https://sciup.org/148100589

IDR: 148100589 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Экстренная психологическая помощь больным с травмами на догоспитальном этапе

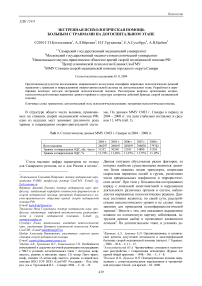

В структуре общего числа вызовов, принимаемых на станциях скорой медицинской помощи РФ, одно из ведущих мест занимают различного рода травмы и повреждения опорно-двигательной систе- мы. По данным ММУ СМП г. Самары в период за 2004 – 2008 гг. эта доля стабильно составляет в среднем 11, 44% (таб. 1).

Таб. 1. Статистические данные ММУ СМП г. Самары за 2004 – 2008 гг.

|

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

|

|

Всего вызовов |

266297 |

268493 |

285859 |

296838 |

279762 |

|

Травмы и повреждения ОДС, абс. число |

31352 |

30248 |

32183 |

34890 |

31305 |

|

Травмы и повреждения ОДС, % |

11,74% |

11,26% |

11,25% |

11,75% |

11,19% |

Столь высокие цифры характерны не только для Самарского региона, но и для России в целом 1 .

Данная ситуация обусловлена рядом факторов, из которых наиболее существенными являются: развитие более мощных видов транспорта, возросшая скоростная перевозка людей и грузов, увеличение числа криминальных конфликтов и террористических актов2. При этом у большинства пострадавших наряду с локальной симптоматикой и нарушением деятельности различных органов и систем, наблюдаются выраженные психологические реакции. Данные состояния являются, по своей сути, расстройствами непсихотического уровня и не служат показаниями для проведения психофармакологической терапии3. Вместе с тем, они оказывают выраженное влияние на клиническую картину заболевания, затрудняя врачам выбор и проведение адекватного лечения4. На догоспитальном этапе, в условиях де- фицита времени и информации, недоучёт врачами скорой медицинской помощи особенностей первичных психологических реакций пострадавшего способен приводить к самым негативным последствиям.

В дальнейшем первичные эмоциональные реакции пострадавших с травмами опорно-двигательной системы обуславливают развитие длительно продолжающихся специфических психологических состояний, негативно влияющих как на течение травматического процесса, так и на тактику лечения больного 5 . Вместе с тем, исследования последних лет со всей очевидностью показали, что своевременная психологическая помощь на догоспитальном и раннем госпитальном этапах может предотвратить патологические психические реакции острого периода травматической болезни 6 . В связи с этим, особенно актуальными на сегодняшний день представляются разработка комплекса методов экстренной психологической помощи на догоспитальном этапе и определение его места в структуре алгоритма действий бригады скорой медицинской помощи.

Исследования в данном направлении ведутся с 2002 г. сотрудниками Самарского государственного медицинского университета (ректор – академик РАМН Г.П.Котельников), Центра клинической психологии Клиник СамГМУ (руководитель – к.пс.н. Е.А.Сухобрус), кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО (заведующая кафедрой – профессор И.Г.Труханова) и Станции скорой медицинской помощи г.Самара (главный врач – В.А.Молоков) при участии национального научно-практического общества врачей скорой медицинской помощи (президент – Заслуженный деятель науки РФ, профессор А.Л.Вёрткин). Проводимое исследование позволило сформулировать ряд положений.

Основной круг проблем, с которыми сталкиваются врачи в данной ситуации, – это паника, болевой синдром и выраженная тревожность7. Неожиданность травмы, нередко чрезвычайные обстоятельства её возникновения создают у пострадавшего ощущение «неконтролируемости событий», вызывают чувство страха, тревоги и приводят к формиро- ванию синдрома паники различной степени интен-сивности8.

Высокий уровень тревоги сопровождается изменением нейрогуморальной регуляции деятельности сердца с усилением симпатоадреналовых влияний 9 . Структурные нейрохимические изменения, происходящие в центральной нервной системе, мобилизуют все системы организма; возникают лабильность артериального давления, мышечный тремор, психогенная одышка, диспепсические явления, бледность, гипергидроз, ощущение сухости во рту 10 . Данное состояние накладывает значительный отпечаток на состояние пострадавшего, провоцируя осложнения со стороны других органов и систем, и нередко врачи скорой медицинской помощи имеют дело уже не с основной патологией, а с её вторичными, психогенными, проявлениями. Кроме того, одной из основных жалоб пострадавших с травмами и повреждениями опорно-двигательной системы является интенсивный болевой синдром. Боль или даже её ожидание у любого человека вызывает ощущение беспокойства и страха, выступает дополнительным психотравмирующим фактором и приводит к развитию целого каскада реакций вегетативной нервной системы.

С момента воздействия механической травмы возникает и непрерывно возрастает сверхмощный болевой поток, обусловленный нарушением адекватного восприятия периферическими рецепторами болевых ощущений. Он восходит к структурным элементам головного мозга – ретикулярной формации, таламусу, второй соматосенсорной зоне коры больших полушарий – и приводит к возникновению в коре головного мозга патологической доминан-ты 11 . Формирующийся срыв взаимосвязанной деятельности основных структурных единиц вегетативной нервной системы создаёт предпосылки для развития различного рода осложнений 12 . Со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдается нарушение предсердно-желу-дочковой проводимости, частоты сердечных сокращений, изменение ударного и минутного объёма сердца; изменяется также вентиляция и перфузия легких, возникает гипоксия, формируется острая лёгочная недостаточность 13 .

Таким образом, первичные психологические реакции пострадавшего – паника, тревожность и боле- вой синдром – значительно осложняют и без того тяжелое соматическое состояние больного, затрудняют процесс лечения, требуют не только адекватной медикаментозной, но и экстренной психологической коррекции. Также нередко неотложная психологическая помощь требуется и родственникам пациента, осуществляющим вместе с бригадой скорой медицинской помощи его транспортировку в лечебное учреждение. Хотя сопровождающие лица и не имеют никаких травм и повреждений опорно-дви-гательной системы, но зачастую находятся в состоянии значительного психоэмоционального возбуждения. У них, так же как и у пострадавшего, может развиваться паническое состояние с явно выраженными вегетативными проявлениями, в ряде случаев приводящее к нарушению деятельности нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, поведение и самочувствие больного в момент экстремальной ситуации во многом зависит от реакции на произошедшее особо значимых для него людей – его родных и близких. Таким образом, основными мишенями для психокоррекции на догоспитальном этапе являются: купирование синдрома паники, устранение болевого синдрома, снижение уровня тревожности и консультация родственников пострадавшего.

Экстренная психологическая помощь на догоспитальном этапе оказывается по специально разработанному нами алгоритму. Все мероприятия осуществляются, в основном, в режиме диалога, проводимого в процессе выполнения медицинских манипуляций. Поддержание разговора с пострадавшим в течение всего времени транспортировки является важным элементом оказания не только психологической поддержки, но и необходимым условием для осуществления контроля за его соматическим состоянием и получения сведений, важных при оказании медицинской помощи. Первой точкой приложения является купирование синдрома паники, с помощью разработанного нами «Антипатического комплекса» (АПК) (Е.А.Сухобрус, 2005). В ряде случаев, когда родственники пострадавшего имеют выраженные нарушения эмоционального состояния, во избежание перекрестного влияния рекомендуется изолировать пострадавшего от них.

Нейтрализации синдрома паники можно добиться, создав у больного и его родственников уверенность в том, что происходящее полностью понимается и контролируется врачами скорой помощи. Поскольку неуправляемость событиями и потеря пациентом контроля над своим телом являются главными факторами, провоцирующими развитие панического состояния, то уверенное, спокойное и согласованное поведение врачебной бригады в данной ситуации выступает как этиопатогенетический механизм стабилизации его психоэмоционального состояния 14. Большое значение в беседе с постра- давшим имеет голос и тон, которыми врач обращается к нему. В состоянии панического расстройства больной не способен полностью вникнуть в смысл его слов, в связи с чем особое значение приобретает интонация, передающая сочувствие, понимание, эмоциональную поддержку и внушающая надежду.

Следующим этапом работы является коррекция болевого синдрома и тревоги. Тесная морфофункциональная связь эмоциогенных центров и центров вегетативной регуляции определяет их синергичное взаимодействие и дает возможность посредством регуляции ритмов физиологической активности управлять эмоциями и корректировать эмоциональное состояние и восприятие боли. С этой целью необходимо применение дыхательной гимнастики в рамках «Психологического противоболевого комплекса» – ППК15. У человека, находящегося в состоянии стресса, испытывающего страх и психомоторное возбуждение, нарушается дыхательный цикл, в ряде случаев возникает одышка, ощущение нехватки воздуха. Его дыхание поверхностное, быстрое и прерывистое, в структуре которого преобладает фаза вдоха. Активный и интенсивный вдох тонизирует и мобилизует, приводит к усилению активности симпатического звена вегетативной нервной системы, что способствует возникновению спазмов гладкой мускулатуры, повышению артериального давления16. Увеличение интенсивности мышечного напряжения в зоне травмы приводит к смещению костных отломков, сдавлению нервных окончаний и усилению болевого синдрома. Таким образом, устранение напряжения поперечнополосатой мускулатуры в данном случае является этиологическим методом воздействия. Для достижения состояния релаксации необходимо стабилизировать дыхание и сделать более продолжительной фазу выдоха. В результате выполнения упражнений происходит смещение акцентов с болевых ощущений в травмированной конечности на ощущения другого типа и иной локализации, в деятельности нервной системы формируется доминанта, не связанная с болью17. При этом отмечается снижение интенсивности болевого синдрома и эмоционального возбуждения, расслабление поперечно-полосатой мускулатуры; меняется уровень оксигенации крови, и, за счет возрастания концентрации углекислоты, возни- ятрогений в современной клинической практике // Терапевт. – 2006 – № 7. – С. 40 – 55.

кает рефлекторное расширение сосудов. Данные изменения позволяют стабилизировать функции как сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем, так и психологическое состояние пострадавшего. В тех случаях, когда родственники пострадавшего нуждаются в экстренной коррекции эмоционального состояния, данный комплекс подходит также для снижения уровня тревоги и обретения самоконтроля.

Эффективность ППК при правильном его выполнении – 95 – 97%, при этом интенсивность болевого синдрома по субъективной оценке больного снижается на 2,0±0,5 балла по 10-бальной шкале (при P=0,05). Его применение позволяет снижать количество и частоту потребляемых обезболивающих препаратов, в дальнейшем – облегчает период их отмены, нормализует сон. В то же время следует отметить, что в первые 12 часов после травмы дыхательный комплекс не является заменой медикаментозного воздействия на выраженность болевого синдрома, а служит лишь вспомогательным механизмом его коррекции, поддерживающим больного до принятия соответствующих мер. Итогом выполнения упражнений ППК является синхронизация ритмов дыхания и пульса, нейтрализация тревожного состояния и способность больного к восприятию и переработке логической информации. Это служит сигналом для перехода к другому виду работы.

Когда тревожный приступ купирован, мы рекомендуем перейти к устранению причин, вызвавших тревожное состояние . Целью данного мероприятия является ликвидация дефицита информации относительно произошедшего и возможных вариантов его развития. Для этого следует использовать методы рациональной психотерапии, основанные на разъяснении, внушении, дидактических и риторических приемах. Результатом применения рациональной психотерапии является снижение тревожности, коррекция неадекватного восприятия своего состояния, создание мотивации к лечению и формирование правильных социальных установок 18 .

Что касается родственников пострадавшего , то в работе с ними, помимо стабилизации их психоэмоционального состояния, существенная роль принадлежит этапу устранения дефицита информации. Правильно организованная поддержка, исходящая от родных и близких, помогает больному поверить в свои силы, вселяет в него уверенность в благополучный исход, стабилизирует психологическое и физиологическое состояние, что, в свою очередь, создает врачам бригады скорой медицинской помощи более благоприятные условия для проведения необходимых лечебно-диагностических меро-приятий 19 .

Таким образом, использование комплекса методов экстренной психологической помощи на догоспитальном этапе в структуре существующего алгоритма действий бригады скорой медицинской помощи служит его оптимизации и повышению эффективности. Врачи получают дополнительный инструмент воздействия, который позволяет более экономично расходовать медицинские ресурсы, что в условиях экстремальной ситуации является существенным. Представленный комплекс используется в Клиниках СамГМУ и на Станции СМП г.Самара, признан результативным и рекомендуется к применению при оказании неотложной психологической помощи на догоспитальном этапе больным с травмами и повреждениями опорно-двигательного аппарата.

EMERGENCY PSYCHOLOGICAL AID FOR TRAUMATIC PATIENTS

AT A PRE-HOSPITAL STAGE

Список литературы Экстренная психологическая помощь больным с травмами на догоспитальном этапе

- Цыбин А.В., Труханова И.Г., Котельников Г.П. Особенности интенсивной и сердечно-легочной реанимации пострадавших с ЧМТ в условиях догоспитального этапа//Актуальн. вопр. ансетез., реаним. и интенсив. терап.: Сб. матер. Науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию каф. анестез., реаним. и скорой мед. помощи ИПО ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава»/Под общ. ред. д.м.н. Трухановой И.Г. -Самара: 2006. -С. 42 -45.

- Вёрткин А.Л., Аринина Е.Н. Организационные и клинические аспекты досуточной летальности в многопрофильной больнице скорой медицинской помощи (начало)//Терапевт. -2006. -№ 6. -С.11 -15.

- Александровский Ю.А. Чрезвычайные ситуации и психогенные расстройства//Современная психиатрия: Журнал для врачей общей практики. -1998. -№1. -С. 5 -8.

- Коханов В.П., Краснов В.Н. Психиатрическая помощь пораженным с соматопсихическими нарушениями в чрезвычайной ситуации: Пособ. для врачей. -М.: 2000.

- Котельников Г.П., Сухобрус Е.А. Психологическая помощь при неотложных состояниях в травматологии//Матер. регион. конф. «20 лет кафедре хирургических болезней ИПО». -Самара: 2004. -С. 32 -33.

- Сухобрус Е.А. Психологические реакции и их динамика в процессе лечения у больных с механической травмой длинных трубчатых костей нижних конечностей. Дисс. канд. психол. наук. -СПб.: 2006.

- Сухобрус Е.А., Перель Б.Л. Принципы оказания экстренной психологической помощи больным с травмами на догоспитальном и госпитальном этапах//Сб. науч. работ VIII Конгресса с международн. участ. «Паллиативная медицина и реабилитация в здравоохранении». Турция, 24 -30 апреля 2006. -С.35.

- Тарас А.Е., Сельчонок К.В. Психология экстремальных ситуаций. -Мн.: 2000.

- Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. -Л.: 1988.

- Котельников Г.П., Чеснокова И.Г. Травматическая болезнь. -М.: 2002.

- Полушкина Н.Р., Яхно Н.Н. Центральная боль//Журн. невропатол. и психиатр. -1996. -№5.

- Котельников Г.П., Сухобрус Е.А. Психологическая коррекция болевого синдрома у пациентов с травматической болезнью//Тезисы докл. межрегион. сибирск. науч.-практ. конф. «Боль и паллиативная помощь». -Новосибирск: 2002. -С. 181.

- Вёрткин А.Л., Зотова Л.А., Вовк Е.И., Фролова Ю.В. Клинико-морфорлогические сопоставления как форма мониторинга ятрогений в современной клинической практике//Терапевт. -2006 -№ 7. -С. 40 -55.

- Котельников Г.П., Сухобрус Е.А. Экстренная психокоррекция болевого синдрома при травматических повреждениях//Матер.региональной конференц. «20 лет кафедре хирургических болезней ИПО». -Самара: 2004. -С. 35 -36.

- Сандомирский М.Е. Защита от стресса. Физиологически-ориентированный подход к решению психологических проблем (метод РЕТРИ). -М.: 2001.

- Сухобрус Е.А. Особенности психологической реабилитации больных травматологического профиля на этапе приемного отделения хирургического стационара. Психологическое сопровождение и организационно-медицинские алгоритмы реабилитации/Под ред. С.И.Блохиной, Л.Т.Баранской. -Екатеринбург: 2005. -С. 242 -252.

- Котельников Г.П., Сухобрус Е.А. Экстренная психологическая помощь при тревожных состояниях в травматологии//Матер.региональной конференц. «20 лет кафедре хирургических болезней ИПО». -Самара: 2004. -С. 34 -35. Там же. -С. 37 -38.