Экзогенная эпигенетическая минерализация в жильных плагиоклазитах Войкаро-Сынинского офиолитового массива

Автор: Гурьев К.А., Соболева А.А., Силаев В.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 8 (152), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128226

IDR: 149128226

Текст статьи Экзогенная эпигенетическая минерализация в жильных плагиоклазитах Войкаро-Сынинского офиолитового массива

В строении покровно-складчатой структуры Урала определяющую роль играют системы огромных аллохтонов, надвинутых на сложнодислоцирован-ные породы окраины Восточно-Европейской платформы. Один из таких аллохтонов сложен комплексом дунит-гарцбургитовых пород, рассматриваемых как компоненты эксгумированных в ходе позднепалеозойской обдукции мантийных блоков. Весь геологический опыт свидетельствует о том, что процессы тектонизации упомянутых блоков сопровождались эндогенным эпигенетическим породо-, рудо- и минералообразованием [1—3]. Исследования, проведенные нами в пределах северозападного фланга Войкаро-Сынинско-го дунит-гарцбургитового массива (рис. 1), показали, что на мантийные породы офиолитовой ассоциации накладываются не только эндогенные, но и экзогенные эпигенетические минерализации. Именно к последним и относятся выявленные здесь никель-маг-ний-марганцевые оксигидроксиды, представляющие интерес в связи с обсуждением перспектив марганцевой ру-доносности Полярного Урала [4].

В районе исследований в дунитах и гарцбургитах, примыкающих с юго-востока к полосе выходов апогаббровых амфиболитов, установлены многочисленные жилы и дайки своеобразных плагиогранитов и плагиоклазитов (рис. 2). Предполагается, что плагио-граниты образовались при надвигании офиолитовой пластины в процессе разогрева ее приподошвенной части и последующего селективного плавления габброидов. Плагиоклазиты, в которых и была выявлена эпигенетическая марганцевая минерализация, отнесены к продуктам более поздней стадии метасоматического изменения плагиограни-тов. Они характеризуются массивной текстурой и аллотриоморфнозернистой крупнозернистой структурой. По грани-

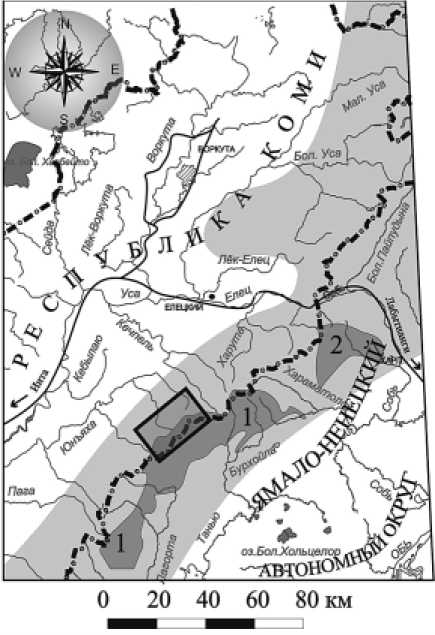

Рис. 1. Географическая позиция района исследований экзогенной эпигенетической минерализации в офиолитах на Полярном Урале.

1 — полярноуральский сегмент Уральской складчатой системы; 2 — крупнейшие фрагменты офиолитового аллохтона: Войкаро-Сынинский (1), Райизский (2); 3 — район исследований; 4 — Северная железная дорога; 5 — адми-

О2.э mS

6 км

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Рис. 2. Схема геологического строения приподошвенной части Войкаро-Сы-нинского дунит-гарцбургитового массива. Составлена по материалам В. Г. Котельникова [5], с некоторыми изменениями и дополнениями.

1 — аллювиальные отложения; 2 — вулканиты основного состава молюдшорской свиты (O2‒3 ms); 3—5 — породы офиолитового аллохтона: гарцбургиты (3), дуниты (4), апогаббровые амфиболиты (5); 6 — жилы плагиогранитов и плагиоклазитов; 7 — Главный Уральский надвиг (ГУН); 8 —тектонические нарушения; 9 — участок с Ni-Mg-Mn оксигидроксидной минерализацией

нистративная граница

цам зерен плагиоклаза наблюдаются мелкозернистые участки, обусловленные рекристаллизацией. Минеральный состав плагиоклазитов определяется (в скобках содержание в об. %) кислым плагиоклазом (65—70), кварцем (20— 25) и мусковитом (5—10). В качестве акцессорных примесей установлены апатит, циркон и титанит.

Плагиоклаз, близкий по составу к альбиту, представлен изометричными и удлиненными субтаблитчатыми зернами, размер которых достигает 5—6 мм. Характерно полисинтетическое двойникование. Некоторые индивиды имеют неровные, корродированные границы. Минерал часто содержит массу мелких округлых включений кварца, слабо се-рицитизирован, участками по нему развивается клиноцоизит состава Ca1.96‒2.01 (Al2.52‒2.59Fe0.41‒0.48)[Si3O11]O(OH). Кроме того, в альбите обнаружены субмикронные антипертиты калиевого полевого шпата.

Кварц образует более мелкие (до 0.25—0.3 мм) одиночные зерна, реже их скопления.

Мусковит наблюдается в виде еще более мелких (0.02—0.05 мм), вытянутых разориентированных чешуек, развивающихся по плагиоклазу.

Циркон установлен в виде удлиненных, относительно крупных, идиоморфных кристаллов тетрагонально-призматического габитуса размером до 0.25 x 1 мм. По данным микрозондово-го анализа, он содержит существенную примесь гафния (до 1.96 мас. % HfO2).

Апатит представлен редкими бесцветными, слегка вытянутыми гексагонально-призматическими индивидами размером до 0.05 x 0.1 мм.

Химический состав (мас. %) плаги-оклазитов: SiO2 75.24—75.71; TiO2 0— 0.01; Al2O3 14.59—15.18; FeO 0.12— 0.16; MnO 0—0.01; MgO 0—0.25; CaO 1.09—1.6; SrO 0.28—0.51; Na2O 6.48— 7.02; K2O 0.35—0.42; P2O5 0—0.1; H2O 0.14—0.16; CO2 0.13—0.22.

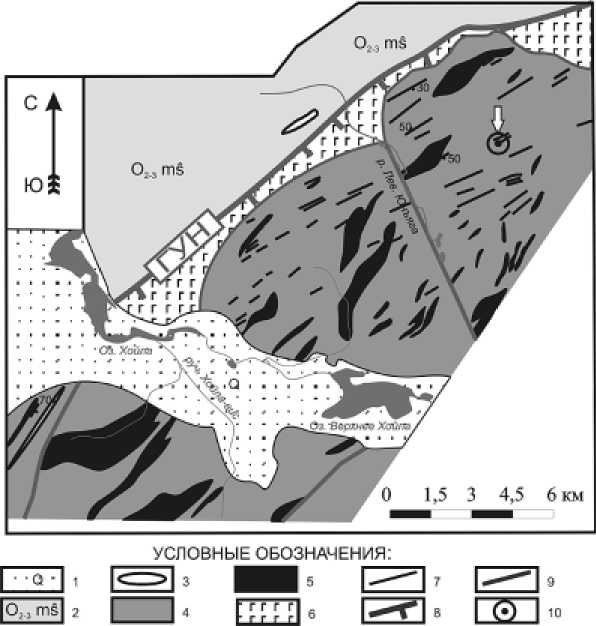

Оксигидроксидная минерализация наблюдается в плагиоклазитах как кол-ломорфные выделения черного или буровато-черного цвета, приуроченные к трещинам и кавернам выщелачивания (рис. 3), что подчеркивает ее вторичное происхождение. Размер выделений широко варьируется, от 5 до 100 мкм. Cостав оксигидроксидов был изучен на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400, оснащенном спектрометром с дисперсией по энергиям (фирма «Link», программное обеспечение ISIS- 12

Рис. 3. Эпигенетические выделения Ni-Mg-Mn оксигидроксидов в плагиоклазите. РЭМ-изображения в режиме вторичных (а, в) и упругоотраженных (б, г) электронов

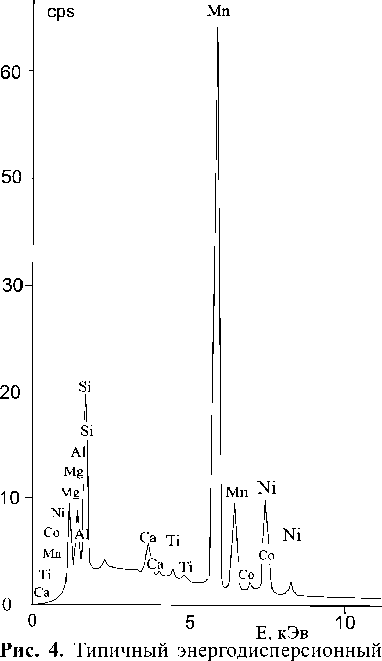

300). Согласно полученным данным, эти минералы характеризуются необычным Ni-Mg-Mn составом (рис. 4). Содержание NiO в них достигает почти 10 мас. % (табл. 1). Статистические расчеты показывают (табл. 2), что выявленные в составе оксигидроксидов компоненты подразделяются на две конкурирующие группы, а именно собственные компоненты оксидных минералов (Mn, Ni, Co, Mg, Fe, Ti, Ca, K) и компоненты минералов-примесей (Si, Al, Ba, SO3). В роли последних выступают, очевидно, алюмосиликаты, по которым развиваются оксигидроксиды, и барит, имеющий, вероятно, вторичное происхождение. По данным микрозон-дового анализа, в некоторых выделениях такого барита содержится до 5.5— 6 мас. % SrO.

Дисперсность и «засоренность» крипторазмерными ксеноминеральны-ми включениями сильно затрудняют диагностику исследуемых минералов. Тем не менее, исходя из результатов микро-зондового анализа и учитывая вышеупомянутые корреляционные отношения между компонентами, мы приходим к следующему выводу. Стехиометрия выявленных Ni-Mg-Mn оксигидроксидов может быть аппроксимирована четырьмя моделями: (1) MeMnO3 (ан. № 1 в табл. 2); (2) Me2Mn4O10 (ан. № 2—4); (3) Me2Mn5O12 (ан. № 5); (4) Me3Mn4O13 (ан. № 6). В рамках современной кристаллохимической номенклатуры [6, 7] первая из этих моделей приблизительно сопоставляется с вернадитом, вторая — с романешитом, а третья — с то- дорокитом. Однако при этом, в отличие от выбранных нами стереотипов, в исследуемых минералах сопутствующие марганцу металлы представлены не Na, Ca и Ba, а в основном Mg и Ni. Очевидно, что это обусловлено специфичностью состава среды эпигенетического минералообразования — комплекса ду-нит-гарцбургитовых пород. Следует также подчеркнуть, что ни одна из проанализированных нами фаз по пропорции Me (Ni)/Mn не приближается к единственному зарегистрированному в

спектр, полученный при исследовании Ni-Mg-Mn оксигидроксидов

Т а б л и ц а 1

Химический состав (мас. %) эпигенетических Ni-Mg-Mn оксигидроксидов из плагиоклазитов Войкаро-Сынинского гипербазитового массива

|

№ п/п |

МпО |

Fe2O3 |

NiO |

СоО |

MgO |

СаО |

ВаО |

К2О |

ТЮ2 |

SiO2 |

А120з |

so3 |

Сумма |

|

1 |

39.34 |

1.98 |

9.66 |

0.44 |

15.28 |

0.95 |

Не обн. |

0.23 |

0.45 |

12.91 |

6.97 |

Не обн. |

88.21 |

|

2 |

34.75 |

0.66 |

7.11 |

Не обн. |

4.29 |

0.97 |

1.65 |

Не обн. |

Не обн. |

20.93 |

6.05 |

0.46 |

76.87 |

|

3 |

32.21 |

0.68 |

7.36 |

То же |

3.12 |

0.82 |

1.49 |

0.18 |

То же |

Не обн. |

2.87 |

0.38 |

49.11 |

|

4 |

44.85 |

0.7 |

10.21 |

0.92 |

5.67 |

1.17 |

Не обн. |

0.23 |

0.54 |

5.36 |

2.12 |

То же |

71.77 |

|

5 |

36.38 |

2.12 |

7.19 |

Не обн. |

2.97 |

0.81 |

1.56 |

Не обн. |

Не обн. |

13.19 |

1.23 |

0.4 |

65.85 |

|

6 |

40.51 |

0.57 |

9.87 |

0.5 |

6.72 |

0.93 |

Не обн. |

То же |

То же |

12.81 |

3.97 |

Не обн. |

75.88 |

Эмпирические формулы :

1 — (Mg0.69Ni0.23Co0.01Fe0.04Ti0.01K0.01Ca0.03)1.02MnO3; 2 — (Mg0.88Ni0.78Fe0.06Ca0.14)1.86Mn4O10; 3 — (Mg0.7Ni0.86Fe0.08 K0.04Ca0.12)1.8Mn4O10; 4 — (Mg0.9Ni0.86Co0.08Fe0.06Ti0.04K0.03Ca0.13)2.1Mn4O10; 5 — (Mg0.73Ni0.93Fe0.26Ca0.14)2.06Mn5O12; 6 — (Mg1.48Ni1.15Co0.06Fe0.06Ca0.15)2.9Mn5O13

Т а б л и ц а 2

Матрица коэффициентов парной корреляции компоненетов состава и примесей

Авторы благодарят В. Н. Филиппова за сотрудничество в электронномикроскопических и рентгеноспектральных микрозондовых исследованиях, а И. И. Голубеву — за помощь в подготовке статьи к печати.

Список литературы Экзогенная эпигенетическая минерализация в жильных плагиоклазитах Войкаро-Сынинского офиолитового массива

- Попов И. И., Григорьев В. В., Прямоносое А. П. Нырдвоменшор -геология, минералогия. Салехард-Екатеринбург: Изд-во УГГТА, 2001. 31 с.

- Силаев В. И., Сокерин М. Ю., Удоратина О. В. Важнейшие петро-металлогенические комплексы палеоокеанического сектора Полярного Урала // Петрология и минералогия севера Урала и Тимана. Сыктьшкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2003. С. 91-114.

- Силаев В. К, Ковальчук Н. Н.. Симакова Ю. С, Филиппов В. Н. Минерализация топазолита из зоны серпенти-нового меланжа «Нырдвоменшор» //Петрология и минералогия севера Урала и Тима-на. Сыктьшкар, 2005. С. 154-167.

- СилаевВ. И.,Хазов А. Ф., Сокерин М. Ю. Гипергенно-экзогенное минерало- и рудообразование в мезокайнозое Урала и Приуралья. Сыктьшкар: Геопринт, 2006. 96 с.

- Котельников В. Г. Проект на выполнение работ по объекту: «Поисковые работы на хромиты Хойлинской площади Полярного Урала». Западно-ВойкарскаяГПП. Сыктьшкар, 2006.

- Чухров Ф. В., Дриц В. А., Сахаров А. И., Диков Ю. П. Структурные модели вернадита // Известия АН СССР. Сер. геол., 1987. № 12. С. 3-16.

- Чухров Ф. В., Горшков А. К, Дриц В. А. Гипергенные окислы марганца. М.: Изд-во «Наука», 1989. 208 с.