Электронная образовательная среда школьной библиотеки как инструмент непрерывного профессионального развития педагога-библиотекаря

Автор: Качева Елена Валерьевна, Дударева Ольга Борисовна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Современная школа

Статья в выпуске: 1 (42), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. В статье актуализируется проблема развития профессиональных компетенций работников библиотек и информационно-библиотечных центров системы общего образования в условиях насыщенной электронной образовательной среды. Проводится обзор нормативной и научной литературы, позволяющий сделать вывод об актуальности и важности рассматриваемого вопроса в современной образовательной ситуации. Цель исследования. Определить направления преодоления профессиональных дефицитов изучаемой группы и обосновать идею о возможности использования электронной образовательной среды школьной библиотеки в качестве инструмента непрерывного профессионального развития педагога-библиотекаря. Методология (материалы и методы). Основой методологии исследования явились положения нормативного, ресурсного и практико-ориентированного подходов. В качестве методов исследования были использованы: формальный (количественный) метод статистической обработки полученной информации и аналитический метод обобщенной оценки...

Электронная образовательная среда, школьная библиотека, информационно-библиотечный центр, педагог-библиотекарь, повышение квалификации, непрерывное профессиональное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/140246976

IDR: 140246976 | УДК: 371.62-027.8+004

Текст научной статьи Электронная образовательная среда школьной библиотеки как инструмент непрерывного профессионального развития педагога-библиотекаря

Развитие информационного общества порождает новые технологические решения, что влечет за собой обогащение цифрового контента, а это, в свою очередь, предполагает поиск и использование новых способов работы с информацией.

Все более широкое использование информационных технологий в работе школьных библиотек является неотъемлемым элементом развития образовательных организаций в целом. Использование цифровых ресурсов, в том числе электронных форм учебников, с привлечением уже вошедших в обиход мобильных устройств в образовательной деятельности, делает библиотеку центральным звеном информационно-образовательной среды образовательной организации [1].

Таким образом, очевидна необходимость изменений в работе библиотек общеобразовательных организаций, в поиске новых подходов в организации работы обучающихся с информационными ресурсами образовательного назначения. Данные изменения возможны только при условии развития соответствующих компетенций у библиотечных работников в процессе непрерывного профессионального развития, при этом изменяющаяся среда школьной библиотеки выступает в роли инструмента развития профессиональных компетенций педагога-библиотекаря.

Обзор литературы. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (далее – ФГОС ОО), «Концепция развития школьных информационнобиблиотечных центров»1 определяют обязательность применения в образовательной деятельности электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР).

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» и ФГОС ОО:

– общеобразовательные организации должны быть обеспечены учебниками, учебнометодической документацией и материалами по всем учебным предметам, курсам/модулям основной образовательной программы;

– библиотека общеобразовательной организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем образовательным областям реализуемой основной образовательной программы;

– общеобразовательная организация должна иметь доступ к образовательным ресурсам (в том числе, к электронным), размещенным в федеральных и региональных хранилищах;

– в фонд дополнительной литературы должны быть включены справочно-библиографические и периодические издания, в том числе электронные2.

Следует особо отметить, что в послании Президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию впрямую говорится о том, что библиотеки «должны быть не только хранилищем книг, но и реальными информационными, культурными и досуговыми центрами»3.

В данном контексте уместно вспомнить, что в перечне требований к ресурсам информационно-библиотечного центра есть требование к наличию универсального, специализированного фондов и фонда медиаресурсов.

Таким образом, на законодательном уровне закреплена деятельность школьной библиотеки по обеспечению доступа к ЭОР всех участников образовательных отношений, продвижению и использованию этих ресурсов.

Из всего вышесказанного следует вывод: библиотека общеобразовательной организации приобретает новые функции и преобразуется в информационно-образовательный ресурсный центр, который, первоначально аккумулируя всевозможные информационные потоки, перераспределяет их по нужным направлениям всем участникам образовательных отношений: учителям, ученикам, родителям (законным представителям) обучающихся. Цифровые технологии, используемые библиотекой, помогают ученикам сориентироваться и разобраться в огромном объеме новой информации, педагогам – эффективно организовать свою профессиональную деятельность. Данные технологии позволяют осуществлять дистанционную работу при организации очных и очно-заочных форм обучения [2].

Указанные требования находятся в логическом согласовании с федеральным проектом «Цифровая образовательная среда», целью которого является создание безопасной цифровой образовательной среды. Это позволит во всех общеобразовательных организациях создать для учеников и педагогов «профили цифровых компетенций»4. Кроме того, важно отметить, что среди задач проекта особое место занимает формирование таких качеств и компетенций обучающихся, как:

‒ личностные качества: духовнонравственные ценности, инициативность, любознательность, умение работать на результат, лидерские качества, настойчивость и др.;

‒ гибкие компетенции: критическое мышление; креативность; творческое мышление; умение общаться и работать в коллективе, конструктивно взаимодействуя с другими членами команды;

‒ базовые знания: навыки осмысленного чтения и письма, математическая, финансовая и предпринимательская грамотность, естественнонаучные знания, культурная и гражданская грамотность, ИКТ-грамотность и др.

В данной связи, на наш взгляд, школьная библиотека, или школьный информационнобиблиотечный центр (далее – ИБЦ), должна занять ведущее место в реализации федерального проекта.

Но прежде необходимо определиться с понятиями «электронная образовательная среда» и «информационно-образовательная среда».

ФГОС ОО определяет необходимым условием реализации основных образовательных программ создание в общеобразовательной организации адекватной задачам реализуемых программ информационно-образовательной среды (далее – ИОС). С позиций образовательной деятельности современная ИОС представляет собой открытую педагогическую систему (подсистему), направленную на формирование творческой интеллектуально и социально развитой личности. ИОС, с точки зрения ее системно-структурной организации, представляет собой комплекс взаимодействующих систем (в общей системе рассматриваемых как подсистемы), а именно: информационных образовательных ресурсов; компьютерных средств обучения; современных средств коммуникаций; педагогических технологий5.

Различные аспекты данного понятия представлены в работах Н.Б. Крыловой [3], В. А. Петровского [4], В. И. Слободчикова [5], (педагогические аспекты), В. И. Панова [6], В. В. Рубцова [7], Б. Д. Эльконина [8], (психологические аспекты), А. Г. Асмолова [9], В. С. Библера [10], И. С. Якиманской [11] (культурологические аспекты).

Основываясь на их представлениях, мы видим образовательную среду как компонент социокультурной среды, являющийся комплексом специально созданных психологопедагогических условий, которые эффективно влияют на процесс становления и развития личности обучающихся [12].

Использование авторами понятия «электронная образовательная среда» в данной статье обусловлено вниманием прежде всего к электронной составляющей ИОС: информационно-коммуникационные средства и электронные образовательные ресурсы. А педагогические технологии и система коммуникаций рассматривается в контексте деятельности работников библиотек в насыщенной электронной среде.

Анализ современной профессиональной литературы позволил нам определить электронную образовательную среду как совокупность электронных ресурсов (информационных и образовательных); информационных и телекоммуникационных технологий; технологических средств, адекватно обеспечивающих эффективное освоение обучающимися образовательных программ (или их частей), а также взаимодействие всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)) в рамках образовательной деятельности [13; 14]. Графическое изображение электронной образовательной среды представлено на рисунке 1.

Результаты и их описание. Прежде чем перейти к краткой характеристике компонентов среды, необходимо уточнить, что результаты исследования основываются на данных регионального мониторинга состояния школьных библиотек Челябинской области, проведенного в 2019 году, в котором приняли участие все общеобразовательные организации региона. С учетом федеральных требований к уровню работы современных школьных библиотек мониторинг позволил определить наличие проблем и проанализировать их разрезе понятия «электронная образовательная среда» и ее компонентов.

Информационно-технические средства и системы. Данный компонент представляет собой комплекс программно-аппаратных средств управления общеобразовательной организацией, средств обучения, доступа к контенту и т. п. По сути, это оборудование и программное обеспечение организации. Сюда мы отнесем следующее оборудование.

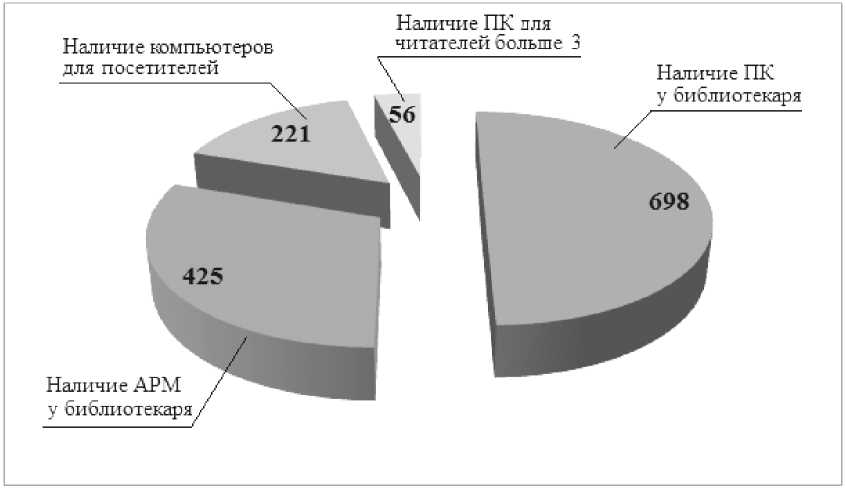

‒ Компьютеры образовательной организации с установленным программным обеспечением общего назначения. Для ИБЦ обязательным является наличие компьютеров для пользователей. На рисунке 2 представлена диаграмма, характеризующая наличие персональных компьютеров (ПК) для сотрудников и пользователей в библиотеках общеобразовательных организаций Челябинской области6. Из диаграммы мы видим, что, в основном (84,5%), у школьных библиотекарей установлены персональные компьютеры и только лишь у части – автоматизированные рабочие места (АРМ).

Рис. 2. Наличие ПК для пользователей в библиотеках образовательных организаций Челябинской области

Следует уточнить, что за последние годы произошла трансформация данного понятия: автоматизированное рабочее место (АРМ) должно иметь установленную автоматизированную информационно-библиотечную программу (АИБС). Ранее этого не требовалось. К сожалению, при обработке данных мониторинга выяс- нилось, что не все сотрудники библиотек знают о трансформации понятия, поэтому данные уточнялись в процессе их обработки. Невелико число и компьютеров для пользователей. Они есть только в 26,8% библиотек, причем только в четверти из них установлено более трех компьютеров для пользователей.

‒ Периферийное оборудование (принтеры, сканеры, МФУ, для ИБЦ – типография).

‒ Локальную сеть, оборудование и программное обеспечение, обеспечивающее функционирование локальной сети и сетевых сервисов. В требованиях к ИБЦ особо выделяют возможность использования собственных устройств в стенах библиотеки с подключением к школьной сети WiFi.

‒ Серверное оборудование и программное обеспечение, в том числе контент-фильтрация для обеспечения безопасной работы в сети Интернет.

‒ Информационные системы, в том числе автоматизированные информационные системы (сайт образовательной организации, система электронного обучения и/или система обеспечения дистанционных образовательных технологий, электронный дневник и т. п.).

Сюда же следует отнести автоматизированную информационно-библиотечную систему, которая позволяет сократить долю рутинного интеллектуального труда школьного библиотекаря, а именно: каталогизацию, учет поступающих изданий.

Ее использование, кроме традиционных, требует от библиотекаря новых профессиональных компетенций, а именно: владение навыками работы на компьютере, использование навыков электронного поиска информации, опытом работы с автоматизированными системами и т. д.

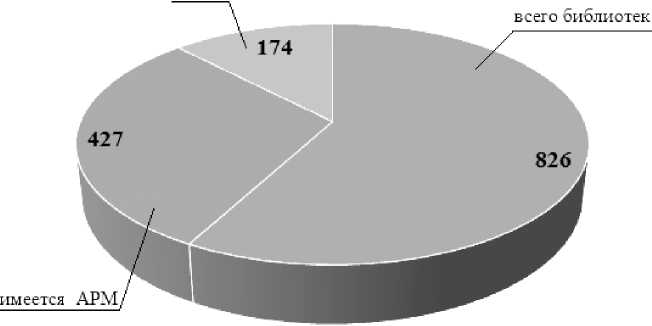

Наиболее актуальным вопросом для школьной библиотеки является наличие АИБС. На рисунке 3 представлена информация о наличии автоматизированных систем в школьных библиотеках Челябинской области. Мы видим, что только малая их часть оснащена этим программным продуктом, что не соответствует и требованиям контролирующих органов.

В ЭОС современной школьной библиотеки могут входить и робототехнические наборы, цифровые лаборатории, базы образовательных материалов в системе электронного обучения; подсистемы контроля и тестирования и т. д. [15].

Совершенно очевидно, что перечисленные средства составляют основу жизнеспособности всех других компонентов электронной среды.

Остальные компоненты будут составлять педагогическую направленность деятельности школьной библиотеки, которую можно рас- сматривать в рамках всех функций: обеспечивающей, образовательной, воспитательной, информационно-методической, профориентационной, культурно-просветительской и досуговой. Все зависит от целей и задач, стоящих перед библиотекарем. А это в свою очередь означает, что электронная образовательная среда – новый результативный инструмент в деятельности учителя и библиотекаря. Инструмент для повышения качества образования, для достижения планируемых результатов основной образовательной программы [16].

Информационные технологии и методы обучения. Современные методы и технологии должны быть:

‒ Интерактивными, т. е. при их применении роль школьника должна быть активной. Он должен иметь возможность сам найти, сам создать, сам представить.

‒ Безопасными. Если речь идет о сетевых (телекоммуникационных) технологиях, ресурсах, сервисах, должно быть для школьника безопасным. Без рекламы, соответствующее его возрасту. Это сфера ответственности взрослых, приводящих школьника в сеть: учителя, библиотекаря, родителей. Если мы говорим об электронных ресурсах, то это ответственность прежде всего библиотекаря. В библиотеке предоставляется доступ к таким ресурсам, библиотекарь информирует о таких ресурсах.

‒ Развивающими. В процессе обучения и воспитания, в своей информационной, социальной и досуговой деятельности обучающийся должен получать развитие: в учебной деятельности – создание своих собственных новых знаний, во внеурочной деятельности – развитие своих личностных качеств.

Следует отметить, что уже сегодня в рамках библиотечной деятельности используются проектная технология и геймификация, мобильное и смешанное обучение, облачные технологии и т. д.

Все эти технологии подразумевают прежде всего активность субъектов образования (прежде всего школьников). Почему такое внимание активности? Ответ нам дает ФГОС: системнодеятельностный подход и современные психологические теории и исследования. Активное обучение в 7 раз результативнее пассивного (традиционного). Принято считать, что через полгода при такой форме обучения в памяти остается только 5‒10% полученных знаний.

АИБС

Рис. 3. Наличие автоматизированных систем в школьных библиотеках Челябинской области

Активное обучение – командная работа, совместное обсуждение самостоятельно изученной информации, поиск правильного решения и, как следствие, усвоение учебного материала, который не забудется длительное время. При таком методе обучения в памяти остается до 60‒80% полученных знаний.

Следует отметить, что в программы повышения квалификации (формальное обучение) лишь недавно стали включать вопросы обучения школьных библиотекарей педагогическим технологиям и интерактивным методам обучения. Существующие телекоммуникационные площадки для неформального и информального обучения рассчитаны прежде всего на педагогов (учителей) и не учитывают профессиональной специфики данной категории слушателей.

Новые компетенции и должностные обязанности педагога-библиотекаря определены профессиональным стандартом «Специалист в области образования», в частности:

– умение организовывать пополнение фонда библиотеки аудиовизуальными и электронными документами;

– навыки, обеспечивающие доступ к удаленным рассредоточенным региональным, национальным и глобальным информационным ресурсам: региональным, национальным, глобальным7.

Таким образом, педагогу-библиотекарю необходимо уметь работать с современными электронными ресурсами, образовательными мультимедиа.

Следует добавить, что сегодня библиотекари и школьных библиотек, и информационнобиблиотечных центров обязаны реализовывать информационно-методическую функцию. Методическая составляющая данной функции ориентирована на помощь педагогам и родителям. Рассмотрим следующий компонент – электронные образовательные ресурсы, электронные библиотеки . В профессиональной литературе существует несколько подходов к определению квалификации электронных образовательных ресурсов:

– по типу среды распространения и использования: интернет-ресурсы, офлайн-ресурсы, ресурсы для интерактивных досок;

– по виду содержимого контента: электронные справочники, викторины, словари, учебники, лабораторные работы;

– по принципу реализации: мультимедиаресурсы, презентационные ресурсы, системы обучения;

– по составляющим входящего контента: лекционные курсы, практические ресурсы, тренажеры, контрольно-измерительные материалы [17].

В ЭОС современной библиотеки могут входить все виды указанных ресурсов в форме репозиториев и точек доступа (подключений) к глобальным, национальным, федеральным и региональным образовательным ресурсам. Они многообразны и требуют наличия различных компетенций и разного уровня опыта работы. Рассмотрим ресурсы, которые часто называют общим понятием «электронные библиотеки». Уточним, что под «электронной библиотекой» мы понимаем «информационную систему, предназначенную для организации и хранения упорядоченного фонда электронных объектов и обеспечения доступа к ним с помощью единых средств навигации и поиска»8.

Подключение и использование ресурсов электронных библиотек идет недостаточно активно в школьных библиотеках.

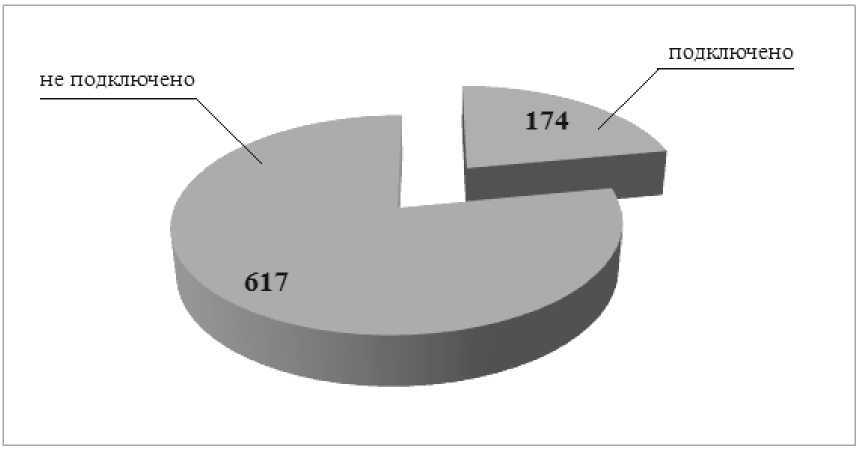

Подтверждение этому – данные мониторинга. На рисунке 4 отражены количественные показатели о подключении школьных библиотек Челябинской области к различным электронным библиотекам. Как видно из диаграммы, только 21,1% библиотек имеют доступ к подобным ресурсам.

Существуют объективные и субъективные причины, объясняющие данный факт. Из объективных причин следует назвать отсутствие подключения к сети Интернет библиотечных компьютеров, в том числе и отсутствие условий для использования собственных устройств читателей посредством школьной сети WiFi, и отсутствие компьютеров как для пользователей, так и для сотрудников библиотеки. Из субъективных, на наш взгляд, стоит отметить отсутствие практики работы с электронными ресурсами у подавляющего количества библиотекарей и педагогов-библиотекарей и низкая профессиональная мотивация к новому роду деятельности. Есть еще одна условно объективная причина, на которую нам указывали почти все респонденты, участвующие в мониторинге, – отсутствие финансирования. Почему же мы называем ее «условно объективной»? Потому что в данном случае аргумент является показателем недостаточной информированности самих библиотекарей и руководителей общеобразовательных организаций. Не все электронные библиотеки и электронные образовательные ресурсы требуют дополнительного финансирования. Например, национальная электронная библиотека (НЭБ) для всех пользователей абсолютно бесплатна, требуется только заключение договора на безвозмездной основе. Подключение к Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина тоже бесплатно. Финансовых вложений требует только организация защищенного канала связи и соответствующего оборудования: приведение компьютерной техники (в крайних случаях замена и/или покупка новой) в соответствие техническим требованиям, установление высокоскоростного подключения к сети Интернет.

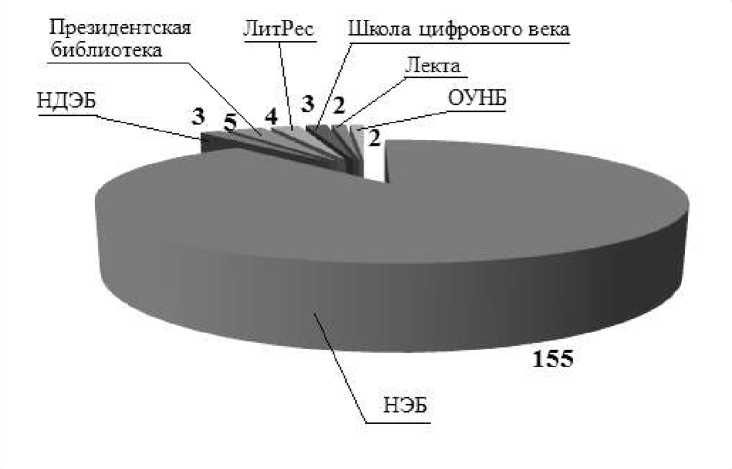

Для анализа субъективных причин обратимся к рисунку 5. Данные взяты из мониторинга (респондентам предлагалось указать электронные библиотеки, к которым организован доступ в библиотеке на основе заключенного договора).

На диаграмме видно, что респонденты наряду с электронными библиотеками указали ресурсы, не являющиеся таковыми: «Школа цифрового века», «Областная универсальная научная библиотека», «Лекта». Это говорит о низком уровне понятийной культуры сотрудников библиотек общего образования. По данным того же мониторинга, непрофильное образование имеют более 56% сотрудников. И еще один показатель – 8,6% не имеют постоянного штатного сотрудника. Второй показатель – иллюстрация еще одной субъективной причины «низкая профессиональная мотивация».

В 2019 году 84 школы Челябинской области в рамках региональной субсидии были подключены к электронному ресурсу «ЛитРес; Школа». Подключение проходила после проведения мониторинга. Анализ работы выявил ряд затруднений, возникающих по работе с данным и другими подобными ресурсами. А именно:

‒ технологические: не знаем, как подключиться, как найти информацию о контенте ресурса и т. д.;

‒ коммуникативные: нет практики продвижения чтения книг в электронной среде, не умеем аргументировать необходимость использования электронных библиотек;

‒ организационные: не знаем, как организовать работу с электронными библиотеками в урочной и внеурочной деятельности;

‒ содержательные: не знаем современной детской и взрослой литературы из-за долгого отсутствия финансирования статьи «Пополнение фондов школьной библиотеки» – речь идет об обновлении универсального фонда школьной библиотеки (научно-популярная, художественная, справочная литература).

Рис. 4. Подключение к электронным библиотекам

Рис. 5. Реестр электронных библиотек и ресурсов по результатам мониторинга

Свод профессиональных затруднений работников библиотек общеобразовательных организаций по работе с электронными библиотеками

Таблица 1

|

Затруднения |

В чем проявляются |

Способы решения |

|

Понятийные |

Путают или не знают новое содержание понятий |

Самообразование (чтение соответствующей литературы), курсы повышения квалификации |

|

Коммуникационные |

Нет практики продвижения чтения книг в электронной среде, взаимодействия в электронной среде с участниками образовательных отношений |

Курсы повышения квалификации, изучение опыта работы коллег, в том числе посредством сетевого профессионального сообщества |

|

Организационные |

Не знаем, как организовать работу с электронными библиотеками в урочной и внеурочной деятельности |

Изучение опыта работы коллег, в том числе посредством сетевого профессионального сообщества курсы повышения квалификации |

|

Технологические |

Не знаем, как подключиться, как найти информацию о контенте ресурса и т. д. |

Изучение опыта работы коллег, курсы повышения квалификации в форме стажировки |

|

Содержательные |

Отсутствие информации о современной литературе и, как следствие, не знаем, что можно порекомендовать читателю |

Самообразование (чтение соответствующей литературы) использование телекоммуникационных технологий для самообразования |

Обсуждение. Итак, на основании данных мониторинга можно составить следующий свод профессиональных затруднений (см. табл. 1).

Электронное образовательное пространство становится фактором, от которого уже нельзя отмахнуться, но оно нуждается в контролируемом развитии. Но для этого необходимо решение ряда условий: материально-технических, организационных и кадровых. Концепция функционирования школьных информационно-библиотечных центров в Челябинской области дает исчерпывающую характеристику всем условиям9.

Заключение. Вследствие развития глобальных коммуникаций мир, в котором ребенок ощущает себя живущим и к которому он считает себя причастным, скачком расширился до всего земного шара. Логическим продолжением данных изменений явился фундаментальный сдвиг в системе ценностей. В этом контексте особую важность приобретает необходимость создания личностно ориентированной образовательной среды, которая обеспечит детям возможность удовлетворения и развития потребностей: в безопасности; в усвоении этических норм и правил; в любви и признании, общественном одобрении; в труде, значимой деятельности; в самопознании и пр.

Сегодня мы говорим о значимости гуманизации образования. Не допустить технократический перекос возможно только с помощью библиотечных технологий. Напомним, электронная образовательная среда должна стать инструментом развития культурных компетенций, ценностных характеристик [18]. Ценности, знания, умения передаются от человека к человеку. Поэтому какой опыт мы сможем передать нашим читателям, используя привычные им технологии, зависит от нас, нашего умения и наших знаний.

В контексте заданной тематики авторы рассматривают образовательную среду как целостную качественную характеристику внутренней жизни образовательной организации, определяемую конкретными задачами, которые школа ставит и решает в своей деятельности. При формировании образовательной среды важную роль играет выбор средств для решения поставленных задач. Содержательная оценка образовательной среды осуществляется по достигаемому эффекту в личностном, социальном, интеллектуальном развитии детей. В этой связи ведущая роль педагога и библиотекаря заключается в организации соответствующей образовательной среды, опираясь на личностный потенциал ученика и используя адекватные конкретной образовательной ситуации технологии обучения [19]. Организованная среда требует определенного уровня умений и навыков, но и она сама при правильном использовании становится инструментом повышения профессиональных компетенций ее организаторов. Электронная среда очень по- движна и изменчива, успешная деятельность внутри ее, использование ее возможностей мотивирует на постоянное повышение профессиональных компетенций педагога-библиотекаря. Следовательно, электронная образовательная среда становится инструментом непрерывного профессионального развития библиотечных работников.

Опираясь на вышеизложенное, учитывая, что формальное повышение квалификации остается актуальным показателем профессиональной деятельности педагогов, в том числе педагогов-библиотекарей, авторы считают целесообразным включение аспектов, отраженных в данной статье, в дополнительные профессиональные программы, реализуемые институтами повышения квалификации работников образования. При этом, по мнению авторов, повышению качества обучения слушателей будут способствовать: активное использование преподавателями на занятиях со слушателями решения ситуативных задач, подача теоретического материала с опорой на конкретные примеры школьных практик, применение активных деятельностных форм, в том числе с использованием современных информационных технологий, актуальных программных продуктов, современных электронных устройств. Очень важно преподавателю при этом использовать весь потенциал электронной образовательной среды учреждения дополнительного профессионального образования.

Формальное повышение квалификации библиотечных работников является обязательным каждые три года, в межкурсовой период уместно говорить об информальном образовании, которое протекает в условиях постоянно обновляющейся, развивающейся электронной образовательной среды, что, в свою очередь, делает ее инструментом непрерывного профессионального развития библиотечных работников.

Список литературы Электронная образовательная среда школьной библиотеки как инструмент непрерывного профессионального развития педагога-библиотекаря

- Городецкая, Н. И. Формирование и развитие электронной образовательной среды дополнительного профессионального образования педагогов / Н. И. Городецкая. - Текст: непосредственный // Преподавание информационных технологий в Российской Федерации: материалы XVII открытой Всероссийской конференции / отв. ред. А. В. Альминдеров. - Новосибирск: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 2019. - С. 338-341.

- Олефир, С. В. Школьные библиотеки в информационно-образовательном пространстве региона: новые возможности / С. В. Олефир. - Текст: электронный // Вестник ТГПУ. - 2012. - № 2. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ shkolnye-biblioteki-v-informatsionno-obrazovatel nom-prostranstve-regiona-novye-vozmozhnosti (дата обращения: 07.11.2019).

- Крылова, Н. Б. Личностное знание и культурные практики - условия индивидуального образования / Н. Б. Крылова. - Текст: непосредственный // Вопросы психического здоровья детей и подростков: научно-практический журнал психиатрии, психологии, психотерапии и смежных дисциплин / ред. Н. М. Иовчук, С. Н. Ениколопов. - 2004. - № 1. - C. 34-41.

- Петровский, В. А. Понимание "Я": по ту сторону "порочного круга" / В. А. Петровский. - Текст: непосредственный // Развитие личности. - 2013. - № 1. - С. 27-50.

- Слободчиков, В. И. Антропологическая перспектива отечественного образования / В. И. Слободчиков. - Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2010. - 264 с. - URL: https://www.klex.ru/thn (дата обращения: 07.11.2019). - Текст: электронный.

- Панов, В. И. Экологическая психология: Опыт построения методологии / В. И. Панов. - Москва: Наука, 2004. - 197 с. - URL: https://studfile.net/preview/6177639/ (дата обращения: 07.11.2019). - Текст: электронный.

- Рубцова, В. В. Психология образования в интересах детей / В. В. Рубцов. - Текст: непосредственный // Вестник практической психологии образования. - 2017. - № 2 (51). - С. 14-23.

- Эльконин, Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах / Д. Б. Эльконин; под ред. Д. И. Фельдштейна. - Москва: Изд-во "Институт практической психологии"; Воронеж: НПО "МОДЭК", 1995. - 416 с. - Текст: непосредственный.

- Асмолов, А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров / А. Г. Асмолов. - Москва: Изд-во "Институт практической психологии"; Воронеж: НПО "МОДЭК", 1996. - 768 с. - Текст: непосредственный.

- Библер, В. С. От наукоучения - к логике культуры / В. С. Библер. - URL: https:// www.bibler.ru/bim_ot_nauk.php (дата обращения: 07.11.2019). - Текст: электронный.

- Якиманская, И. С. Технология личностно ориентированного обучения в современной школе / И. С. Якиманская. - Москва: Сентябрь, 2000. - 176 с. - Текст: непосредственный.

- Мукашев, Б. С. Проектирование модели и реализация виртуальной образовательной среды вуза / Б. С. Мукашев // Cб. статей IX междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых "Наука и образование - 2014". - Астана, 2014. - Текст: непосредственный.

- Назаров, Е. С. Теоретико-методологические основы развития электронной образовательной среды военного вуза / Е. С. Назаров. - Текст: непосредственный // Вестник КГУ. - 2018. - № 4. - С. 185-189.

- Рудинова, Ю. И. Роль электронной информационно-образовательной среды в профессиональном развитии педагога в системе непрерывного образования / Ю. И. Рудинова. - Текст: непосредственный // Образование: Ресурсы развития. Вестник ЛОИРО. - 2018. - С. 32-35.

- Зачем школьной библиотеке электронные ресурсы? - URL: https://rosuchebnik.ru/ material/zachem-biblioteke-v-shkole-elektronnye-obrazovatelnye-resursy/ (дата обращения: 07.11.2019). - Текст: электронный.

- Модулина, О. Б. Требования ФГОС к образовательной среде школы и школьной библиотеки / О. Б. Модулина, О. В. Завитаева. - URL: http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/rip4/2014/1. pdf (дата обращения: 07.11.2019). - Текст: электронный.

- Савельева, Е. М. Роль электронных образовательных ресурсов в обучающей среде / Е. М. Савельева. - Текст: непосредственный // Современные научные исследования: Актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции. - Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2019. - С. 259-261.

- Билдушкина, М. Н. Роль электронной информационно-воспитательной среды в деятельности образовательного учреждения / М. Н. Билдушкина. - Текст: непосредственный // Среднее профессиональное образование. - 2019. - № 8. - С. 59-60.

- Костикова, Н. А. Профессиональные задачи педагога при реализации коммуникативной деятельности в электронной образовательной среде / Н. А. Костикова. - Текст: непосредственный // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. - 2018. - № 8. - С. 45-49. References

- Gorodetskaya N. I. Formation and development of electronic educational environment for additional professional education of teachers [Formirovanie i razvitie elektronnoj obrazovatel'noj sredy dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya pedagogov], Teaching of information technologies in the Russian Federation, Proceedings of the XVII Open Russian Conference, Novosibirsk National Research State University, 2019, pp. 338-341.

- Olefir S. V. School libraries in the information and educational space of the region: new opportunities [Shkol'nye biblioteki v informacionno-obrazovatel'nom prostranstve regiona: novye vozmozhnosti], TSPU Bulletin, 2012, No. 2. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/shkolnye-biblioteki-v-informatsionno-obrazovatelnom-prost ranstve-regiona-novye-vozmozhnosti (accessed date: 11/19/2019).

- Krylova N. B. Personal knowledge and cultural practices - conditions of individual education [Lichnostnoe znanie i kul'turnye praktiki - usloviya individual'nogo obrazovaniya], Problems of mental health of children and teenagers: scientific-practical journal of psychiatry, psychology, psychotherapy and related disciplines, edited by N. M. Iovchuk, S. N. Enikolopov, 2004, No. 1, pp. 34-41.

- Petrovsky V. A. Understanding "I": on the other side of the "vicious circle" [Ponimanie "YA": po tu storonu "porochnogo kruga"], Personal development, 2013, No. 1, pp. 27-50.

- Slobodchikov V. I. Anthropological perspective of the national education [Antropologicheskaya perspektiva otechestvennogo obrazovaniya], Yekaterinburg, 2010. 264 p. Available at: https:// www.klex.ru/thn (accessed date: 11/07/2019).

- Panov V. I. E-psychology: Experience of methodology construction [Ekologicheskaya psihologiya: Opyt postroeniya metodologii], Moscow, 2004. 197 p. Available at: https://studfile.net/ preview/6177639/ (accessed date: 11/07/2019).

- Rubtsova V. V. Psychology of education in the interests of children [Psihologiya obrazovaniya v interesah detej], Bulletin of practical Psychology of education, 2017, No. 2 (51), pp. 14-23.

- Elkonin D. B. Mental development in childhood: under edition of D. I. Feldstein [Psihicheskoe razvitie v detskih vozrastah: pod redakciej D. I. Fel'dshtejna], Voronezh, 1995. 416 p.

- Asmolov A. G. Cultural-historical psychology and world construction [Kul'turno-istoricheskaya psihologiya i konstruirovanie mirov], Voronezh, 1996. 768 p.

- Bibler V. S. From science to culture logic [Ot naukoucheniya - k logike kul'tury], Available at: https://www.bibler.ru/bim_ot_nauk.php (accessed date: 11/07/2019).

- Yakimanskaya I. S. Technology of person-oriented education in modern school [Tekhnologiya lichnostno-orientirovannogo obucheniya v sovremennoj shkole], Moscow, 2000. 176 p.

- Mukashev B. S. Design of model and realization of virtual educational environment of university [Proektirovanie modeli i realizaciya virtual'noj obrazovatel'noj sredy vuza], Collection of articles from IX International scientific conf. of students and young scientists "Science and Education - 2014", Astana, 2014.

- Nazarov E. S. Theoretical-methodological bases of development of the electronic educational environment of a military higher school [Teoretiko-metodologicheskie osnovy razvitiya elektronnoj obrazovatel'noj sredy voennogo vuza], Bulletin of KSU, 2018, No. 4, pp. 185-189.

- Rudinova Yu. I. The role of electronic information-educational environment in the professional development of a teacher in the system of continuous education [Rol' elektronnoj informacionno-obrazovatel'noj sredy v professional'nom razvitii pedagoga v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya], Education: Resources of development. Bulletin of Leningrad Regional Institute for Educational Development, 2018, pp. 32-35.

- Why does the school library need electronic resources? [Zachem shkol'noj biblioteke nuzhny elektronnye resursy?], Available at: https:// rosuchebnik.ru/material/zachem-biblioteke-v-shkole-elektronnye-obra (accessed date: 11/07/2019).

- Modulina O. B., Zavitaeva O. V. FSES requirements for the school and school library educational environment [Trebovaniya FGOS k obrazovatel'noj srede shkoly i shkol'noj biblioteki], Available at: http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/rip4/ 2014/1.pdf (accessed date: 11/07/2019).

- Savelyeva E. M. The role of electronic educational resources in the learning environment [Rol' elektronnyh obrazovatel'nyh resursov v obuchayushchej srede], Modern scientific research: Actual issues, achievements and innovations: proceedings of articles of VIII International scientific-practical conference, Penza: Science and Enlightenment, 2019, pp. 259-261.

- Bildushkina M. N. The role of electronic information-educational environment in activity of an educational institution [Rol' elektronnoj informacionno-vospitatel'noj sredy v deyatel'nosti obrazovatel'nogo uchrezhdeniya], Secondary professional education, 2019, No. 8, pp. 59-60.

- Kostikova N. A. Professional problems of a teacher at realization of the communicative activity in the electronic educational environment [Professional'nye zadachi pedagoga pri realizacii kommunikativnoj deyatel'nosti v elektronnoj obrazovatel'noj srede], Bulletin of Volgograd State Pedagogical University, 2018, No. 8, pp. 45-49.