Элементы культа инау в этнокультурных контактах юга Дальнего Востока

Автор: Мальцева О.В., Нестеров С.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 (59), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается культ стружек, получивший распространение у народов континентальной и островной части юга Дальнего Востока. Этот культ является синкретическим по своему характеру и представлен рядом вариаций, возникших как результат этнокультурных контактов населения азиатско-тихоокеанской зоны. Изучение инау в ракурсе этногенетических проблем позволяет обрисовать параметры взаимодействия народов данного региона. Работа построена на анализе археологических и этнографических материалов.

Дальний восток, культ инау, айны, этнокультурные контакты

Короткий адрес: https://sciup.org/14523051

IDR: 14523051 | УДК: 398.3

Текст научной статьи Элементы культа инау в этнокультурных контактах юга Дальнего Востока

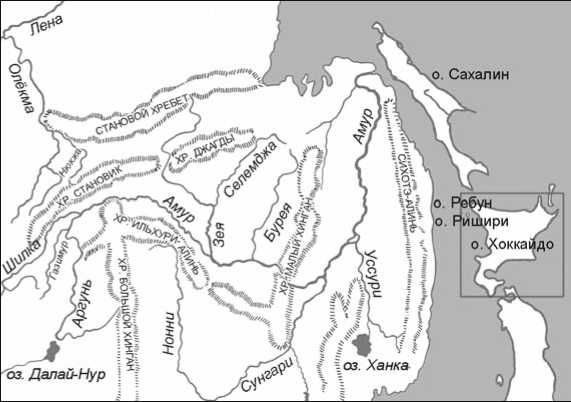

Юг Дальнего Востока остается малоизученным районом в плане выявления генезиса систем верований и ритуально-обрядовых практик местных народов. В данном аспекте исследований важно е значение представляет культ инау**. Ритуальное использование древесных заготовок со стружками достаточно хорошо освещено в материалах специалистов, всесторонне изучавших культуру айнов и сделавших вывод о древности их обрядовых комплексов [Добро-творский, 1875, с. 147, 458; Aston, 1901; Пилсудский, 1915, с. 75–118; Штернберг, 1933, с. 579–630; Munro, 1963, p. 28–54; Schuster, 1968, p. 96–98; Материалы исследований…, 1988, с. 68–113; Таксами, Косарев, 1990, с. 117–122, 192–231, 256–258; Арутюнов, Ще-беньков, 1992, с. 97–121, 166–168]. Развернувшаяся на страницах научных изданий полемика о происхождении инау демонстрирует отсутствие общности взглядов исследователей на данный культ, что связано в целом с нерешенностью проблемы этногенеза народов Дальнего Востока. Один из ключевых вопросов дискуссий касается времени, уровня и характера этнокультурных контактов в Амуро-Сахалинском регионе и северной части Японского архипелага (рис. 1). В этой географической зоне на основе сопоставления и анализа предметов духовной культуры, результатов этнографических и археологических исследований выявлены идентичные ритуально-обрядовые комплексы. В кросс-культурном взаимодействии участвовали тунгусо-маньчжурская, палеоазиатская группы и айны, занимающие обособленное положение в системе расовой и языковой классификации народов мира. Зафиксированные на территориях их проживания элементы инау являются своеобразными указателями сближения континентальных и островных традиций. Этнографические, лингвистические, археологические, антропологические изыскания расширили ареал этого культа, выведя его за пределы Дальнего Востока в Австрало-Индонезийский и Океанийский регионы, и позволили выделить в нем архаический пласт [Васильевский, 1981, с. 110–112, 154–169; Акулов, 2007; Munro, 1911, P. 611–652]. Сравнительный ана-

лиз этнокультурных особенностей двух районов – низовьев Амура и восточноазиатских островов (на участке от Японского архипелага до Камчатки) – открывает новый ракурс в изучении проблемы происхождения и эволюции культовых комплексов юга Дальнего Востока .

Культ инау в свете айнской проблемы

Обсуждаемая в научных кругах более двух столетий айнская проблема многоаспектна и всеобъемлюща, касается формирования современных человеческих рас, народонаселения Северного и Южного полушарий. Первые сведения европейцев об айнах появились в XV в., когда португальские и испанские мореходы проникли в Японию. В XVII в. русские землепроходцы, выйдя к берегу Тихого океана, встретили «бородатых людей». В описаниях исследователей позднего времени (XIX–XX вв.) айны предстают народом, имеющим необычный фенотип и уникальную культуру [Таксами, Косарев, 1990, с. 26, 42–60]. До начала XX в. их ареал включал северную часть Японского архипелага (острова Хоккайдо, Хонсю), Сахалин, Курильские острова и южную оконечность Камчатки [Георги, 1777, с. 85–88; Кондратенко, Прокофьев, 1989, ч. 1, с. 3–36].

Среди основных культурных признаков, выделяющих айнов из группы палеоазиатских и тунгусо-маньчжурских народов, особое место занимает культ инау , придающий их мировоззренческой системе и ритуально-обрядовому комплексу специфический характер. Самобытный ритуал изготовления палочек, увенчанных султаном из стружек, нашел отклик и в культурах окружавших айнов народов, но был менее выражен и не занял прочное место в их мироустройстве [Березницкий, 2003, с. 109–110, 176–182].

Согласно верованиям айнов, весь мир состоит из божественных сущностей – камуев , заключенных в различных предметах, объектах живой и неживой природы [Добротворский, 1875, с. 40, 49, 50, 225; Невский, 1972, с. 155; Спеваковский, 1988, с. 59–93; Таксами, Косарев, 1990, с. 192–231; Осипова, 2008, с. 35]. Посредническую роль между человеком и камуем, включающим в себя и духовную субстанцию рамат, выполняло инау. По данным Н.Г. Манро, деревянные изображения изготавливались из разных пород деревьев (ива, сирень, кизил, дуб, черемуха) и имели различное оформление, в зависимости от их функций. Высота палки, угол и глубина надрезов, зарубок, срезов на ней, вид стружек (короткие, длинные, волнообразные, спиралевидные, свободно свисающие, стянутые в пучки, заплетенные в косы) – все это являлось

Рис. 1. Амуро-Сахалинский регион и северная часть Японского архипелага.

смысловыми кодами инау. Переломные события, какие-то изменения в жизни человека символиче ски отображались нанесением на деревянный стержень дополнительных надрезов или расщеплением, срезом его верхушки. Н.Г. Манро все инау разделил на две категории – молитвенные (обережные) и связанные с культом предка. Их ассортимент очень велик. Каждому инау отводилась своя роль в праве передачи просьб и молитв [Munro, 1963, p. 28–43] . Субординация между божествами и инау отчетливо прослеживается в духовной культуре айнов, что можно истолковать как аналог взаимоотношений в обществе, находившемся на пороге государственности и в то же время сохранявшем архаическое мировосприятие.

Конкретная роль инау в мировоззренческой системе и его этимология до сих пор в полной мере не выяснены. Существует несколько версий происхождения ритуальных предметов, возможно, указывающих на этногенез и самих айнов. Более ранние объяснения феномена инау даны М.М. Добротворским и Л.Я. Штернбергом. Первый предполагал, что инау – это пережитки человеческих жертвоприношений. Зарубки на палочке имитировали изрезанный живот. В доказательство М.М. Добротворский привел следующий факт: слово экоритопха означает «изрезанный живот» и «принести в жертву инау». Он даже наблюдал сцену, когда во время бури промысловики жертвовали инау, похожего на обезглавленного человека с изрезанным животом и распростертыми руками [Доб-ротворский, 1875, c. 42, 147]. Л.Я. Штернберг, соглашаясь с М.М. Добротворским, обосновал зарождение данной традиции в условиях тропиков Полинезии и Австралии, откуда, возможно, и вышли предки айнов. В первоначальном варианте субститутом жертвоприношений являлись разрезанные на ленточки пальмо- вые листья. Мигрировавшие на север айны заменили их древесными стружками [Штернберг, 1933, с. 579–580]. Л.Я. Штернберг предложил свою интерпретацию инау как посредника между духами и людьми: «Инау, таким образом, не божество и не жертва, а живой посредник между богами и человеком, “деревянный человек”, который обладает способностью передавать богам быстро и красноречиво потребности человека» [Там же, с. 624]. Соответственно, стружки – это «языки», с помощью которых «посредник-оратор» изъяснялся с богами, в доступной и красноречивой форме излагал просьбы людей [Там же, с. 621–626]. Н.А. Невский также считал, что этимология слова инау раскрывает его сакральную природу: hay (транскрипция «ау») означает «голо с, говор, говорение, выслушивать» (СПб. филиал Архива РАН. Ф. 282. Оп. 2. Eg. хр. 211*. Л. 4). Этимологизированное инау состоит из комплекса: инау («выслушивать») – усиленная форма + hay («говорящий, имеющий голос»). Таким образом, словесная конструкция передает значение «выслушивающий и говорящий (богам)» [Акулов, 2010, с. 184].

По мнению У. Астона, айнские инау , имеющие антропоморфную форму, аналогичны японским го-хэй ( нуса ), используемым в ритуалах синто . Но поскольку формы инау более разнообразны, следует сделать вывод, что японское гохэй – это заимствованное инау, только видоизмененное под ритуалы синто [Aston, 1901].

Н.Г. Манро в своих доводах опирался на комплекс верований айнов, в котором первостепенную роль играло живое дерево. Стружки, выходящие из-под кривого ножа мастера-резчика, имитировали дух, пребывающий в живом дереве. Инау с человеческими чертами олицетворяли хранителей рамат (духовной субстанции, силы) предков. Н.Г. Манро также высказал предположение, что инау могли прийти на смену глиняным фигуркам догу , относящимся к неолитической культуре дзёмон и передающим реалистичные образы людей. На протяжении длительного времени скульптура догу эволюционировала в схематическое, условное изображение, утратив антропоморфные черты [Munro, 1963, с. 28–29].

В.Р. Кабо, проведя сопоставление культурных традиций в океанийско-полинезийской и дальневосточной зонах, сделал вывод, что культ инау связан с практикой змееядения, распространенной у австронезийцев. В айнском языке змея называлась инока. Образ этого пресмыкающегося известен в орнаментальном искусстве археологических культур протодзёмон и дзёмон, возможно, связанных с протоайнами и айнами [Кабо, 1975, с. 144–145]. Загадочные обрядовые палочки икуниси с мотивом змей в резном орнаменте также указывали на далекое прошлое айнов и место их исхода. В северном регионе айны переняли от нивхов медвежий культ, перенеся на него характерные черты змеиного. Именно традиции взращивания медвежонка среди людей, устройства «стрельбища», где его ритуально убивают, обнаруживают сходство с полинезийской практикой выращивания змей в дуплах деревьев, чтобы потом их съесть. Деревянные скульптуры с медвежьей головой и змеевидным туловищем, найденные на старых айнских мольбищах, являются подтверждением происшедшей у айнов культурной метаморфозы змеи в медведя, явствующей о первичном культе змеи и вторичном – медведя [Кабо, 1975, с. 149; Таксами, Косарев, 1990, с. 193–194].

В итоге в дискурсе айнской проблемы можно выделить несколько направлений. Они связаны с теориями южной миграции, развития культуры айнов в арктической (циркумполярной) зоне и автохтонности их традиций [Трофимова, 1932, с. 99; Левин, 1971, с. 188–199; Козинцев, 1974; Кондратенко, Прокофьев, 1989, ч. 1, с. 14–15, 25; ч. 4, с. 3–18; Таксами, Косарев, 1990, с. 92–113; Нивхско-айнская семья...].

Приведенные данные позволяют примерно реконструировать этногенез айнов, в котором прочитывается «континентальный след», ведущий в глубины азиатского материка. В эпоху палеолита между Азией и тихоокеанской грядой островов сформировался культурно-исторический «мост», сыгравший решающую роль в заселении Хоккайдо и всего Японского архипелага [Васильевский, 1981, с. 166–167; Васильевский, Лавров, Чан Су Бу, 1982, с. 26–27, 92, 93, 99, 166]. Примерно с этого времени началась длительная изоляция островных аборигенов, что способствовало их саморазвитию в отрыве от континентального мира. Приблизительно 3 тыс. лет до н.э. контакты с австронезийцами усилили признаки, типичные для древних азиатских монголоидов и протополинезийцев [Кондратенко, Прокофьев, 1989, ч. 4, с. 8–11]. По схожему сценарию развивалась и культура айнов, в которой прослеживаются черты, характерные для народов Сибири и Тихоокеанского бассейна. Специфичный культ инау также следует рассматривать как результат локальной эволюции сакральных понятий и форм и в то же время переосмысления (трансформации) изначального мифо-ритуального «стержня», являющегося архетипом культур Азиатско-Тихоокеанского региона. Интерпретация культа не позволяет «втиснуть» его в конкретные рамки традиционных представлений. Разнообразны не только формы, но и функции инау. Эти ритуальные предметы играли роль «ораторов», устанавливающих связь с богами; заменителей жертвы; вместилищ духов; топографических знаков; тамг [Арутюнов, 1957]. Сами айны истолковывали инау как предмет, через который они устанавливали связь с вышестоящими божествами: боги заботятся о том, чтобы на земле был «кто-то, умеющий делать инау», тогда в мире сохраняется гармония и благополучие [Пилсудский, 1915, с. 75–109]. Данное изречение можно трактовать иначе: инау – это средство связи с окружающим миром. В таком случае сам предмет имеет мнемоническую функцию. Ч.М. Таксами и В.Д. Косарев предположили, что в характере использования айнами инау прослеживается путь от тотемического рисунка до пиктографического письма. Сделанные на палочках зарубки, формы стружек в целом исполняют роль символико-пиктографических знаков. Они кодируют информацию о владельцах, деталях послания (к какому божеству и о чем), о допустимости или запрете взаимоотношений [Таксами, Косарев, 1990, с. 257–258]. Ряд исследователей считает, что первоначальным элементом в становлении культа инау было дерево как символ мироздания, характерный для всех народов Евразии. Хотя в айнской космогонии отсутствует понятие «родовое, космическое древо», но в фольклорном материале и верованиях живое дерево осмысливается как «хранитель» духовной субстанции [Акулов, 2010, с. 172]. Аналогии с другими народами Евразии, в ритуалах которых использовались тотемные столбы, шесты как прообразы древа жизни, космического столба, возможно, восходят к раннему неолиту и указывают на единые истоки обычаев, зародившихся в районах Восточной Азии [Акулов, 2010; Кондратенко, Прокофьев, 1989, ч. 4].

Ритуальные стружки у нижнеамурских народностей

Если самобытная культура айнов складывалась в условиях изоляции (что характерно для о стровного мира), определивших путь развития их традиций, то специфика нижнеамурской культуры детерминирована вектором кросс-этнического взаимодействия. По археологическим и этнографическим данным, миграционные процессы в долине Амура повлияли на этническую картину Сибири и Дальнего Востока. Вопрос, существовал ли айнский тип в бассейне этой реки, остается открытым. Г.И. Невельской в устье Амура встретил нивхов с монгольским типом лица, русыми волосами и прямым разрезом глаз [Полевой, 1972]. Этот пример указывает на «мозаичную» картину антропогенеза и этногенеза на юге Российского Дальнего Востока. Но фактов, свидетельствующих о существовании айнского типа среди коренного населения, пока не обнаружено. Есть косвенные данные, собранные в Нижнем Приамурье и на Сахалине, – предания, повествующие о странных карликах тончах, с которыми столкнулись местные жители. Причем нивхи этот этноним применяли к айнам [История и культура нивхов, 2008, с. 18–19; Кондратенко, Прокофьев, 1989, ч. 2, с. 12–13]. Даже в отдалении от русла Амура, на его притоке Горин нанайцы упоминали о загадочных дикарях, когда-то живших здесь. Переселенцы с Амура их боялись, поскольку те якобы убивали людей «для талования* их печени» (ПМА**, с. Кондон, информатор В.М. Самар, 1940 г. р., 23.11.1998 г.). А.Ю. Акулов, проведя сопоставление археологических, краниологических данных и легенды, установил, что тончи (или айн. цорпок-куру) – это и есть протоайны, когда-то жившие в землянках и пользовавшиеся керамической посудой. Их потомки утратили традиционный уклад и не сохранили устные предания о жизни своих предков, соответственно, обнаруживаемые следы их пребывания относили к чужому народу [Акулов, 2007]. Ряд исследователей считает, что легендарные тончи – это прототунгусы, хотя каких-либо других свидетельств, подтверждающих ранние контакты сформировавшихся монголоидов с айноидами, не обнаружено [Кондратенко, Прокофьев, 1989, ч. 2].

По этнографическим данным, тунгусо-маньчжурские народы и нивхи контактировали с айнами, даже вступали с ними в брачные связи. В нивхских родословных Аргон и Ыгнын есть айнские элементы; у ульчей роды Куйсали и Дуван айнского происхождения. Даже в составе нанайского рода Бельды имеется подразделение Ойтанко с айнскими корнями [Смоляк, 1975, с. 76–77].

Айнов с народами Нижнего Приамурья объединяет также влияние на них в историческом прошлом (III тыс. до н.э.) австронезийской культуры, пополнившей их ритуально-обрядовые комплексы элементами из Юго-Восточной Азии [Смоляк, 1980, с. 182–190; Окладников, 2003, с. 479–495; История и культура нанайцев, 2003, с. 19–22]. По данным Л.Я. Штернберга, этот огромный регион от низовьев Амура и Сахалина до Полинезии и Австралии совпадает с зоной распространения инау [Штернберг, 1933, с. 579–630] .

В свете этнокультурных контактов культ стружек приобретает самобытный характер в каждом районе своего ареала. По мнению А.В. Смоляк, их освящение, как и проведение медвежьего праздника, – это черты аборигенной амурской культуры [1980, с. 190]. В низовьях Амура ритуальные стружки стали элементом культа воды, медвежьего праздника и шаманской обрядности [Золотарев, 1934, с. 19–24; 1939, с. 126– 186; Смоляк, 1961]. У нанайцев и ульчей, представителей тунгусо-маньчжурской группы, священные стружки (из ивы, ольхи или рябины) гясада, гисамса получили название от кривого ножа гиасу, гясо , которым их строгали [Смоляк, 1991, с. 229–235; Самар, 2003, с. 58]. Детали ритуального использования стру-

Рис. 2. Ритуальный сруб для идолов- сэвэ (ульчи). Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН, № 817 осн. по книге поступлений.

жек находим у горинских нанайцев. По воспоминаниям Е.Д. Самар, стружками гясада обильно укрывали сруб кори, являющийся домом сэвэнов (вместилища духов) [Самар, 2003, с. 28] (рис. 2). Стружки символизировали локоны мифического существа в образе дракона, их применяли даже в процессе лечения детей [Самар, 1990].

В ритуальной практике нанайцев шею или туловище изготовленного сэвэна обвивали гясада для усиления защитных функций изображения. Прикрепленные к идолам священные стружки играли роль волос или нитей, связывающих сэвэнов с Верхним миром (ПМА, г. Комсомольск-на-Амуре, информатор Е.Д. Самар, 1934 г.р., 29.09.2003 г.). Такая интерпретация, приписывающая гясада посредническую функцию, обнаруживает сходство с айнскими инау. В этой связи можно рассмотреть терминологию сакральной сферы, сопряженной с природным окружением, частью которой являются гясада. В традиционном мировоззрении нанайцев растительность, получившая священный статус, имела аналогии с сэвэном, но в отличие от него считалась нерукотворной, живой. К числу почитаемых деревьев, кустарников относились сэнкурэ (болотный багульник), сиэнкурэ (черемуха) и сякта (ива, ветла) [Самар, 2003, с. 96]. Три термина объединяет префикс сэ ( ся ), в этот ряд можно поставить и слово сэвэн . Приставка сэ ( ся ) указывает на священную природу обозначаемых объектов. Черемуха и ива, являвшиеся одними из маркеров сакрального мира, послужили также материалом для изготовления стружек, имеющих свои названия: из черемухи – саори, использовались как салфетка и как заместитель жертвоприношения; из ивы – гясада.

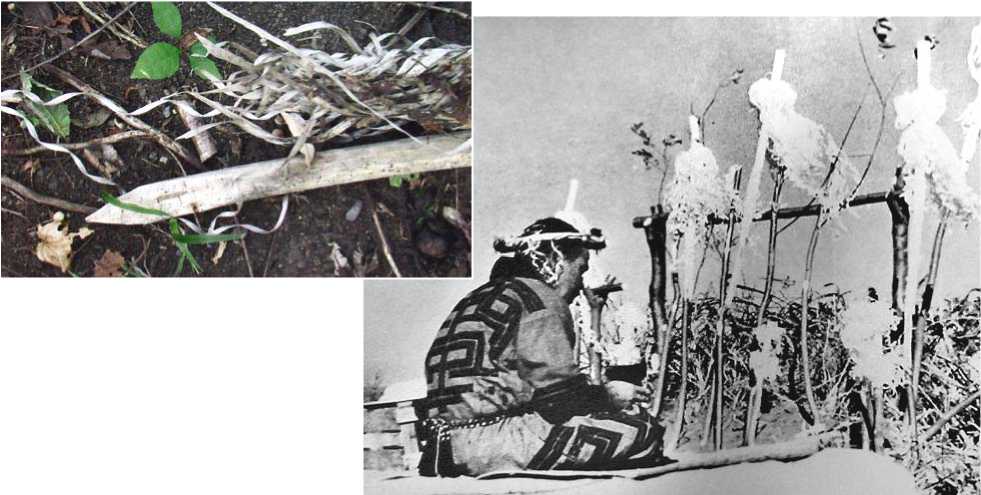

В нанайском мифо-ритуальном комплексе применение стружек гясада отмечалось в культах, связан- ных с водным пространством, над которым владычествовал водный медведь. В сопоставлении с айнским культом инау угадывается единый культурный алгоритм. У айнов, нивхов и ульчей элементы инау на медвежьем празднике использовались применительно к медведю как главному божеству тайги, гор и промысла [Пилсудский, 1915, с. 67–118; Золотарев, 1939, с. 104–194; Крейнович, 1973, с. 169–241]. В нанайском традиционном мироздании медведь стал понятием-эквивалентом природной стихии, шаманской категорией [Иванов, 1937]. В этом переосмысленном варианте угадывается архаичный пласт представлений о таежном боже стве как покровителе речного, морского промысла, во владении которого находится пойма с растениями, служившими материалом для инау или гясада. В шаманской обрядности священные стружки стали составной частью одеяния шамана. Головной убор в виде венца из переплетенных стружек с ниспадающим на спину «хвостом» носили ульчские и нанайские гиасамса (шаманы) [Смоляк, 1991, с. 229–235] (рис. 3). Эта часть одежды имитировала мифологическую птицу Кори с подчеркнутым клювом и хвостом (для сравнения: ритуальный сруб со сэвэнами также назывался кори) (ПМА, г. Комсомольск-на-Амуре, информатор Е.Д. Самар, 10.06.1997 г.). Подобная «корона» из священных стружек, используемая айнскими старейшинами и вождями племен островов Полинезии, Океании, указывает на трансформацию и большой географический охват

Рис. 3. Шаманское облачение горинских нанайцев.

1971 г. Фото В.А. Тимохина.

данной традиции, а также на древность этнокультурных контактов, элементом которых стала трансляция сакрального понятия и образа, заключенного в стружке [Штернберг, 1933, с. 579–630; Смоляк, 1980, с. 189].

Традиции обрядового использования выстроганной палки, пучка стружек или султана из них народы юга Дальнего Востока сохранили до сегодняшнего дня. Однако в 1970-х гг. на Российском Дальнем Востоке шаманизм исчерпал себя как основа традиционной системы мировоззрения, что привело и к угасанию ритуальной значимости стружки, являвшейся знаковой в сакральном мироустройстве и расширявшей символико-пиктографическую функцию культовой скульптуры. На смену культового применения предметов из стружек пришло обыден-

Рис. 4. Участники художественной самодеятельности из с. Булава (ульчи) со связками стружек в руках. 1963 г. Фото В.А. Тимохина .

ное их использование, что нашло воплощение в реквизитах и аксессуарах театральных, концертных постановок. В настоящее время многие нанайские и ульчские фольклорные коллективы разыгрывают сценки из жизни своих предков, нередко используя предметы из стружек, что является своеобразной демонстрацией, хотя бы в рамках художественной самодеятельности, связи с утрачиваемым наследием (рис. 4).

Айнские инау на о-ве Хоккайдо

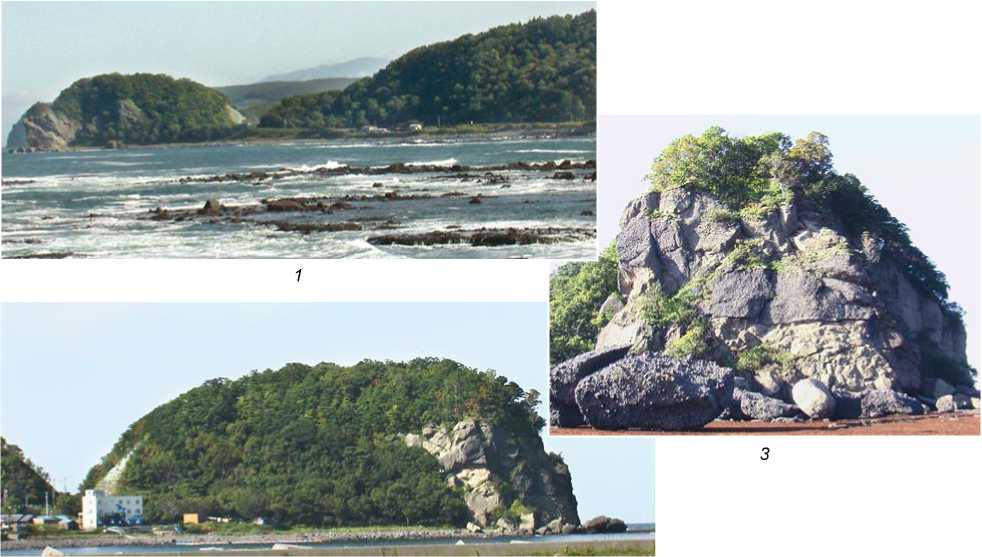

Практическое использование инау в религиозном обряде айнов на о-ве Хоккайдо наблюдал один из авторов статьи в 2005 и 2006 гг. На юго-западной окраине пос. Уторо, расположенного на п-ове Сиретóко, находится высокий скалистый мыс Часи, значительно выдающийся в Охотское море (рис. 5).

Он имеет крутые юго-западный и северо-восточный склоны, а оконечность мыса обрывается в море практически отвесной стеной (рис. 6)*. Гора полно стью покрыта лесом. Наиболее удобный подъем на нее возможен только с юго-западной стороны по крутой тропинке, в наиболее опасных местах снабженной веревочными леерами. На уплощенной вершине горы имеются большие глубокие западины жи-

Рис. 5. Расположение мыса Часи на о-ве Хоккайдо и вид на него из космоса.

лищ (рис. 7, 1 ), предположительно айнов (раскопки не проводились). До строительства дороги, ведущей в пос. Уторо, мыс Часи был соединен с основной горной грядой п-ова Сиретоко седловиной, удобной для прохода на него.

На берегу моря юго-западнее мыса Часи в раннем Средневековье стоял поселок носителей поздней охотской культуры. В его раскопках в 2005 и 2006 гг. по приглашению профессора Хоккайдского университета Като Хирафуми принимали участие новосибирские археологи С.П. Нестеров и Л.Н. Мыльникова.

Рис. 6. Вид на мыс Часи с юго-запада ( 1 ), северо-востока ( 2 ) и северо-запада ( 3 ).

Рис. 7. Айнское поселение на мысе Часи.

1 – вид на жилищную западину; 2 – рама из небольших бревен у комплекса инау .

Во время экскурсии на Часи в 2005 г. был обнаружен ритуальный комплекс с использованием инау .

Недалеко от юго-восточного угла прямоугольной рамы, сложенной встык из небольших бревнышек с необработанными концами (рис. 7, 2), располагалась группа инау (рис. 8, 1). Она включала две воткнутые в землю высокие (ок. 1 м) тальниковые (ивовые) палки, у которых примерно на одну треть вверху была снята кора и в этом месте нарезаны тонкие длинные стружки, свисающие вниз. У правой инау нити завитых стружек распушены, а верхний конец палки украшает небольшая «копна» из коротких стружек-завитушек. У левой инау нарезанные стружки закручены примерно в десять жгутов, поэтому общая их длина немного меньше, чем у правой. Чуть выше исхода стружек на палке имеются два тамгообразных знака, расположенные друг над другом (рис. 8, 2). У обоих инау средняя часть палок, откуда происходило снятие

Рис. 8. Комплекс инау ( 1 ) и его деталь ( 2 ) на мысе Часи.

стружек, в двух местах обмотана по спирали снятой с них же корой. Ниже имеется небольшой «воротничок» в виде коротких стружек.

Примерно на одной линии с большими стояла группа из четырех меньших инау : две между ними, по одной слева и справа. Они неошкуренные, более тонкие и ниже первых наполовину. С каждой палочки было снято до десяти нитей-стружек, которые начинались от середины и заканчивались у верха.

Третья группа, из двух инау , располагалась перед первыми большими. Эти палочки на две трети ниже, чем инау второй группы, полностью ошкурены. В средней части каждой было два пучка коротких распушенных стружек, снятых по направлению сверху вниз. За счет этого, а также дополнительного снятия стружки на верхнем конце палочек, как у правого большого инау , создается впечатление о фигурке человечка с кудрявой головой и расставленными в стороны руками.

Комплекс дополняли стоявшие вплотную друг к другу две ошкуренные палочки. По размеру они в 2 раза выше инау третьей группы и ниже инау второй. Эти палочки располагались перед линией малых инау и занимали крайнее правое положение в композиции. На обеих в 2–3 см от их верха вырезаны круговые канавки. В расположенной рядом деревянной раме (очаг) разжигали костер, от которого осталось округлое пятно с угольками. Около ее юго-восточного угла на бревне стояла небольшая банка с солью.

Религиозный обряд с использованием инау на Часи был проведен накануне 20 сентября (это день экскурсии на мыс), о чем свидетельствовали свежие осенние цветы с мелкими белыми соцветиями, воткнутые вдоль инау. Кому или чему он посвящался – выяснить не удалось. Профессор Като Хирофуми в устной беседе высказал осторожное предположение о том, что моление с установкой инау и разжиганием огня в импровизированном очаге связано с айнским обрядом поминовения умерших родственников. Согласно классификации Н.Г. Манро, деревянный стержень с ниспадающими переплетениями стружек в виде кос вписывается в северные традиции оформления инау. Фигура используется в качестве «помощника» женщины при сложных родах и как символический образ предка – покровителя гор [Munro, 1963, pl. III, IX].

Нанесенные на инау знаки итопка (айн.) или сиро-си (яп.)* исследователи считают тамгами, которыми айны отмечали отдельные категории предметов (оружие, значимые бытовые вещи, погребальные памятники и др.), в т.ч. и инау [Кнорозов, Спеваковский, Таксами, 1984; Пилсудский, 1995; Кондратенко, Прокофьев, 2005; Акулов 2006].

Следы окончания данного обряда были отмечены во время следующего посещения мыса Часи через год, 26 сентября 2006 г. Деревянная рама очага сохранилась. В ней опять разводили костер, от которого остались две обугленные недогоревшие короткие жерди (см. рис. 7, 2 ). Кардинальные изменения произошли с комплексом инау . Стружки, год назад имевшие цвет свежего дерева, стали серыми с черными точками тления. Все инау лежали на земле, но были не просто выдернуты из нее и сломаны, а с соблюдением специального ритуала. Он заключался в том, что, прежде чем сломать инау , в районе стружек несколькими способами надрезали палку-основу. Их зафиксировано минимум три: с двух противоположных сторон (рис. 9, 1 , 2 ), с четырех сторон (рис. 9, 3 ) и по кругу (рис. 9, 4 ). После надрезывания инау в этом месте ломались. Одна палка была разрезана наискось и заострена (рис. 10). Более светлый цвет среза по сравнению со стружкой и ошкуренной палкой исключает использование острого конца для ее заглубления в землю.

Рис. 9. Способы надреза палок инау.

1 , 2 – с двух сторон; 3 – с четырех; 4 – по кругу.

Рис. 11. Способ стационарного крепления инау . Фотография из экспозиции Музея Сирэтоко в г. Шари на о-ве Хоккайдо.

Рис. 10. Разрез палки инау наискось.

Таким образом, обследованные в 2005–2006 гг. на мысу Часи у пос. Уторо на Хоккайдо материальные следы неустановленного обряда с использованием комплекса инау свидетельствуют о временном характере последнего. Он разрушался по окончании ритуала, вероятно, с соблюдением специальных для этого случая правил, что, возможно, указывает на поминальный обряд, который, как правило, всегда имел законченный во времени цикл. У айнов Хоккайдо в постоянных ритуальных комплексах с использова-

Рис. 12. Стационарное крепление инау у жилища ( 1 ) и у медвежьей клетки ( 2 ). Из экспозиции Музея истории освоения Хоккайдо в г. Саппоро.

нием инау последние крепились или к перекладине П-образной стойки, или между параллельными горизонтальными тонкими жердями, или к углам медвежьей клетки и т.д. (рис. 11, 12).

Заключение

Традиции обрядового использования выстроганной палки, пучка стружек или султана из них прослежены на всем юге Дальнего Востока. По результатам археологических, этнографических исследований можно определить ареал культ а в границах, совпадающих с территорией расселения айнов. Наличие в обрядовых комплексах континентальной и островной частей Азиатско-Тихоокеанского региона (на примере района Нижнего Приамурья и о-ва Хоккайдо) такого элемента, как стружки или выстроганная палка, косвенно указывает на этнокультурные контакты древнего населения Восточной Азии, между Амуро-Сахалинским регионом и островным миром Тихого океана. В этой зоне на протяжении многих веков ритуальное использование стружек неоднократно меняло функцию и семантику, адаптируясь к изменявшимся культурным реалиям. Изучение культа инау в айнской среде и гясада у тунгусо-маньчжурских народов Нижнего Приамурья (ульчей, нанайцев) показывает трансформацию предназначения обрядового элемента – от «посредника» между человеком и божественной сущностью (камуем), а также мнемонического средства до имитации «связи» между небесной и земной сферами в шаманском мироустройстве и обряде почитания медведя. Этногенетический аспект исследования инау как культурного явления позволяет рассматривать его не только в качестве аутентичного комплекса, сформированного носителями традиций островного мира, но и как ипостась мирового дерева, имеющую аналогии в космогониях многих народов Азии и корнями уходящую в период формирования современных человеческих рас.