Элитный курган № 51 Усть-Тартасского могильника. Общие сведения

Автор: Мыльникова Л.Н., Молодин В.И., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Кобелева Л.С., Кудинова М.А., Ненахов Д.А., Ненахова Ю.Н., Нестерова М.С., Селин Д.В., Борзых К.А., Бобин Д.Н., Кравцова А.С., Некраш А.А., Попова Б.С., Титова А.А., Харитонов Р.М., Швецова Е.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены краткие результаты исследования кургана № 51 могильника Усть-Тартасские курганы саргатской культуры. Памятник расположен на террасе займища Урочище Таи в Венгеровском р-не Новосибирской обл. Насыпь кургана представляла собой земляную конструкцию овальной формы, высотой над уровнем современной дневной поверхности 1,5 м, размерами 20 * 30 м на момент начала раскопок. Раскоп составил 916 м2. Выявлено, что на площади сакрального пространства, окруженного ровиком, сооружены 22 погребения. Внутренняя периодизация погребений прослежена по планиграфии и стратиграфии могил. Центральное погребение взрослого мужчины ограблено. Синхронно с центральным погребением (до сооружения насыпи кургана) кольцом по периметру были возведены еще семь могил. Общей чертой захоронений является их незначительная глубина (до 0,4 м). Несмотря на разграбление, выявлено, что практически в каждой камере в качестве перекрытия использовалась береста. Следующие сооружения (4 могилы) были встроены в ряды выше перечисленных. Самое позднее сооружение перерезало предыдущие. Все погребения данной серии содержат наборы сопроводительного инвентаря: женские в большинстве случаев - три сосуда, мужские - два. И те и другие имели однолезвийный железный нож. У мужчин встречались железные и костяные наконечники стрел, у женщин - глиняные пряслица, в нескольких захоронениях - расшитые головные уборы. В насыпи кургана обнаружены девять впускных погребений, совершенные, скорее всего, по обряду вторичного захоронения. Общей чертой всех погребений является сопровождение практически каждого из них инвентарем, который типичен для саргатской культуры, что позволяет отнести все захоронения к единой культуре, а рассматриваемый комплекс кург. № 51 - к разряду элитных погребальных сооружений саргатского общества.

Новосибирская обл, элитные курганы, саргатская культура, погребальный набор

Короткий адрес: https://sciup.org/145146460

IDR: 145146460 | УДК: 903.21, | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0647-0655

Текст научной статьи Элитный курган № 51 Усть-Тартасского могильника. Общие сведения

Тогучинский и Западно-сибирский отряды Северо-Азиатской экспедиции ИАЭТ СО РАН в 2022 г. исследовали курган № 51 Усть-Тартасского могильника в рамках научного проекта РНФ № 22-1800012, посвященного изучению элитных курганов эпохи раннего железного века Новосибирской обл.

Курганный могильник Усть-Тартасские курганы впервые описан И.П. Фальком в 1771– 1772 гг. [Академические экспедиции…; Полное собранiе ученыхъ путешествiй по Россiи, 1824]. В.М. Флоринский писал о могильнике как «о настоящем некрополисе со множе ством курганных могил» [1889, с. 46]. По данным прозектора Томского университета С.М. Чугунова название «Усть-Тартасский могильник» было присвоено В.М. Флоринским «курганной области» из 256 объектов, «раскинутых вокруг села Спасского» [Чугунов, 1900, кн. XVI, с. 11]. Сам С.М. Чугунов писал о расположении 122 курганов [Там же, с. 18]. Ему же принадлежит первенство в раскопках: 13 сооружений были исследованы им в 1895–1896 гг. Несмотря на несовершенство методики раскопок с современной точки зрения, исследованные им курганы дали весьма представительный вещевой комплекс, содержащий немало разнообразных предметов, относящихся преимущественно к саргатской культуре эпохи раннего железного века [Полосьмак, 1987, с. 132–135; Троицкая, Автушкова, 2010, с. 51]. Один курган был датирован тюркским временем [Ба-раба в тюркское время, 1988, с. 10–12]. Сведения о могильнике есть в работах А. Молотилова [1912, с. 225], И.А. Талицкой [1953, с. 334]. В Отчете о разведке по р. Оми 1966 г. Т.Н. Троицкая отметила, что из 122 курганов, отмеченных С.М. Чугуновым, большая часть распахивается, от пяти больших курганов остались три [1966].

В 1971 г. в зоне строительства оросительной системы в Урочище Таи проводил разведку В.А. Борзунов. На могильнике Усть-Тартасские (Венгеровские) курганы был снят план, где от- мечены 54 объекта. Он зафиксировал, что общая протяженность могильника составляет более 9 км, и что «…большинство курганов распахивается, грабленые, в распашке между курганами встречается подъемный материал эпохи раннего железа – эпохи средневековья» [Борзунов, 1971].

В.И. Молодин в 1979 г. на могильнике раскопал 2 кургана, датировал их саргатской культурой раннего железного века [Молодин, 1979]. В 80-е годы XX в. Д.Г. Савинов и Н.В. Полосьмак исследовали еще один курган данного могильника, имеющий оригинальную архитектуру (три рва), но с целиком разграбленной центральной погребальной камерой [Савинов, Полосьмак, 1985; Полосьмак, 1987; Мо-лодин, Новиков, 1998, с. 62].

Серьезным этапом в деле сохранения историко-культурного наследия региона стало проведение Новосибирским НПЦ фотофиксации, привязки к карте М 1 : 5 000 000, геодезической съемки этого памятника [Молодин и др., 2017; Софейков, 2007; Князев, 2010–2011, 2018; Кошман, 2009], констатации его аварийного состояния [Князев, 2010– 2011], снятия инженерно-топографического плана [Князев, 2018].

Усть-Тартасский могильник расположен на правой надпойменной террасе р. Оми (займище Урочище Таи), по обе стороны от автодороги Вен-герово – Куйбышев (Старый Московский тракт) в Венгеровском р-не Новосибирской обл. [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980]. К сожалению, длительный период на могильнике проводились ежегодные работы по возделыванию полей, в том числе с использованием мощных тракторов, в результате некоторые насыпи были полностью снивелированы и даже крупные объекты сильно подпаханы по периметру. Часть курганов уничтожена в результате частых ремонтов Московского тракта. Частично подрезаны и земляные конструкции, расположенные рядом с дорожным полотном. По юго-западной части могильника (слева от трассы), расположен- ной на краю надпойменной террасы, проходят лесополоса и грунтовая автомобильная дорога, здесь фиксируются многочисленные карьеры и ямы – следы забора грунта. Юго-восточная, северо-восточная, северная и северо-западная части памятника (справа от трассы) распахиваются и сегодня [Князев, 2018; Молодин и др., 2017]. По сведениям А.О. Князева, в 2018 г. на памятнике визуально фиксировались 54 насыпи [2018].

В 2016 г. кург. 51 и прилегающая к нему площадка были подвергнуты геофизическому мониторингу, в результате чего зафиксированы сопутствующие кургану аномалии, а также наличие ровика, что позволило отнести его к разряду элитных [Парцингер и др., 2016], позже геофизические работы на памятнике были продолжены [Дядь-ков и др., 2017; Молодин и др., 2017; Эпов и др., 2017], в т.ч. и в 2022 г.

До раскопок насыпь кург. 51 представляла собой земляную конструкцию овальной формы, ее полы сильно распаханы, а северная – покрыта лесопосадками. Высота насыпи над уровнем современной дневной поверхности составляла 1,5 м. Ее центральная часть представляла собой неровную, изрытую многократными внедрениями, полностью задернованную поверхность. К тому же, как оказалось, верхняя часть дернового слоя склонов насыпи была нарушена распашкой. По этой же причине конструкция насыпи растянута по направлению вдоль края террасы. Ее размеры на момент начала раскопок составляли 20 × 30 м.

Поскольку геофизический мониторинг показал наличие нескольких образующих систему аномалий, насыпь кургана и эти аномалии были вписаны в общий раскоп площадью 916 м2. Следует отметить, что все ямы, расположенные с юго-западной стороны от кургана, относились к поселенческим комплексам. В них зафиксированы, преимущественно, скопления чешуи рыбы, мелких обломков костей животных и птиц, а также фрагменты керамики, относящиеся к эпохе раннего неолита – поздней бронзы. О поселенческом характере объектов этого участка раскопа свидетельствуют еще и находки каменных орудий, которые попали в насыпь кургана при ее сооружении, поскольку землю во время этих работ брали, вероятнее всего, с близлежащей территории.

Раскопки насыпи кургана, включая прилегающий участок, проводились вручную, что полностью оправдало себя. Насыпь кургана примерно по центру была поделена двумя пересекающимися контрольными бровками, на которых зафиксированы стратиграфические разрезы.

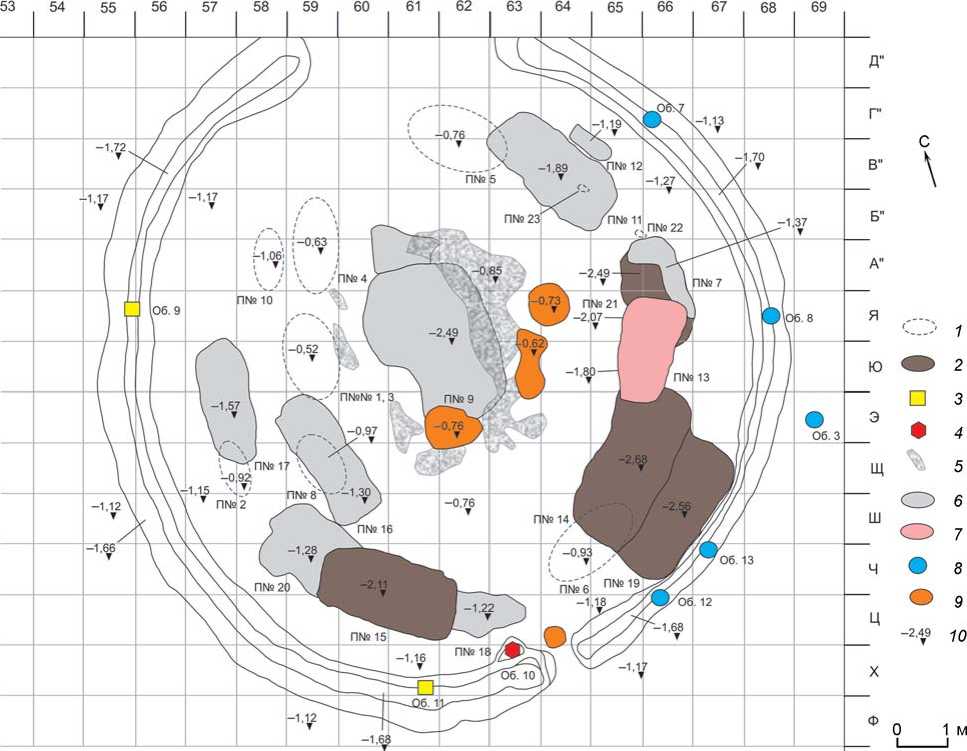

Характеристика обнаруженных в архитектурном сооружении объектов в данной обзорной статье представлена, начиная с момента освоения сакрального пространства человеком, чтобы продемонстрировать выявленные этапы этого сложного и многофакторного процесса. Завершающей стадией было обнесение земляной конструкции круглым в плане ровиком, выкид из которого стал ее составляющей частью. Его (выкида) следы отчетливо прослеживались по внешнему периметру насыпи. Ровик был довольно глубок, от уровня материка его глубина составляет 0,6–0,75 м, с учетом мощности погребенной почвы, она, вероятно, достигала 0,8– 0,95 м, ширина – 0,7–0,92 м. Диаметр по внешнему краю 14–15,5 м (рис. 1).

Ровик имел два прохода на сакральную территорию в виде материковых перемычек в южной и северной частях. Рядом с южным проходом выявлен объект 11, представленный черепом лошади, а в оконечности ровика было оставлено жертвоприношение, состоящее из рубленых костей крупного животного, бронзовых иглы и ножа (объект 10). Приклад помещался в ровик, скорее всего, на заключительной стадии всей процедуры, когда все захоронения, совершенные в пределах сакрального пространства, засыпались землей, вероятно, вместе с ровиком, и конструкции придавалась законченная форма, близкая к полусфере. Еще одной специфической о собенностью ровика является наличие в нем рыбьих костей и чешуи, которые встречались скоплениями в восточном крыле на разной глубине, и костей животных, сконцентрированных в западном крыле. Вероятно, это были периодические жертвоприношения, помещаемые в ровик.

При исследовании конструкции были обнаружены 22 захоронения (рис. 1), совершенные эпохально в одно время, но с определенными временными промежутками. Внутреннюю хронологию погребений удалось отчетливо проследить благодаря планиграфии могил, а также стратиграфическим наблюдениям, произведенным при вскрытии комплексов.

Изучение дошедшего до нашего времени достаточно представительного инвентаря и, прежде всего, значительного керамического комплекса (более 20 сосудов) позволяет отнести исследованный кург. 51 Усть-Тартасского могильника к саргатской культуре [Корякова, 1988; Матвеева, 1993; Полосьмак, 1987; Мыльникова, Чемякина, 2002; Кобелева, 2009].

Анализ стратиграфии и планиграфии показывает, что самым первым и, по-видимому, основным захоронением кургана следует считать центральное погр. 9. Оно превышало остальные погребения по габаритам. Сохранившиеся параметры позволяют судить о его размерах: 1,85 × 3,15 м. Глубина – 0,9– 1,02 м. Могила нарушена, по крайней мере, двумя грабительскими ямами и практически полностью

Рис. 1. План кург. 51.

1 – погребения в насыпи; 2 – погребения второй очереди; 3 – кости животных; 4 – приклад во рву; 5 – береста; 6 – центральная могила (П№ 9) и погребения, синхронные центральной могиле; 7 – погребение, крайнее по очереди захоронения из углубленных в материк; 8 – останки рыбы; 9 – прокалы; 10 – нивелировочные отметки.

ограблена. По сохранившимся останкам скелета зафиксировано, что похоронен был взрослый мужчина. Его положение в могиле установить не удалось. Однако сохранившийся инвентарь свидетельствует, что в могилу был помещен воин. Об этом говорят бронзовые, железные и костяные наконечники стрел, накладки на лук т.н. гуннского типа, обломки железных предметов (вероятно, тоже оружия), крупная роговая подпружная пряжка, костяные разделители ремней узды и сосуд классического сар-гатского облика. По результатам анализа инвентаря комплекс датируется в пределах III–I вв. до н.э.

Над центральной погребальной камерой, на уровне древней дневной поверхности зафиксировано подчетырехугольное сооружение, представлявшее собой деревянную раму из березовых неошку-ренных бревен, перекрытую несколькими слоями бересты и подожженную в процессе ритуальных действий. Судя по мощному прокалу, огонь в этом, скорее всего, поминальнике, поддерживался дли- тельное время. Очевидно, что данное ритуальное сооружение относилось, во-первых, к центральной погребальной камере, во-вторых, функционировало уже после того, как могила была закопана.

По-видимому, синхронно с центральным погребением (до сооружения насыпи кургана) кольцом по периметру, охватывая центр, были возведены еще семь могил: четыре (16, 17, 20, 18) – в западной половине кургана и три (11, 12, 7) – в восточной. Захоронения образуют своего рода разомкнутую дугу между центральной могилой и кольцевым ровиком, оставляя свободное пространство перед его разрывами с севера и юга. Все эти могилы оказались сильно потревоженными, хотя в них сохранилось немало атрибутов. Все, кроме мог. 7, где покоились останки двух человек, были индивидуальными. Два погребения (12 и 18) – детские, остальные – взрослые. Все могильные ямы имели подпрямоугольную форму, их размеры диктовались индивидуальными особенностями похороненных в них людей. Общей характерной чертой захоронений данной группы была их незначительная глубина от 0,1 до 0,4 м. Несмотря на ограбление, можно сказать, что практически в каждой погребальной камере в качестве перекрытия использовалась береста, которая резко отрицательно повлияла на сохранность костей скелетов – порой они просто не сохранились или же читались как костный тлен. Все рассматриваемые захоронения этой группы изначально содержали достаточно представительный погребальный инвентарь. Даже лишь частично сохранившиеся предметы от разграбленных комплексов свидетельствуют о помещении в захоронения по несколько сосудов, серии украшений женских головных уборов, бронзового зеркала, блюда-алтарика, железных орудий, оружия и других предметов. Все захоронения этой группы однозначно относятся к саргат-ской культуре.

После сооружения представленной группы могил в юго-западной и юго-восточной частях кургана сооружены еще четыре захоронения, которые были встроены в выше перечисленные ряды. В ЮЗ части это была мог. 15, а в ЮВ – захоронения 14, 19 и 21. Погребение 13, вероятно, самое позднее среди грунтовых. Могильные ямы были сооружены в то время, когда мягкие ткани в устроенных здесь ранее захоронениях еще окончательно не разложились. Например, мог. 15 нарушила мог. 18, а мог. 21 – мог. 7. Все могильные ямы этой серии отличались, прежде всего, своей глубиной, достигавшей почти двух метров. Их заполнение представляло собой пестроцвет – чередующиеся горизонтальные прослои желтого суглинка и темно-серой супеси.

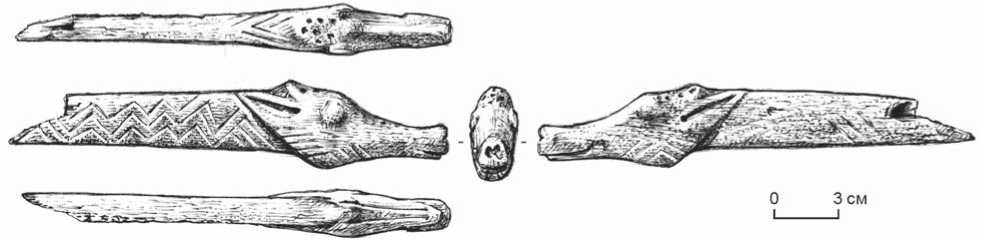

Как отмечено выше, последним из всех этих захоронений была мог. 13 (непотревоженная), явно внедренная в уже засыпанные могильные ямы 7, 21 и 14. Неравномерность оседания заполнения грунта этих могил привела к тому, что труп похороненной взрослой женщины осел вместе с почвой, при этом из-за естественной неравномерности уплотнения грунта верхняя его часть вместе с черепом сместилась значительно ниже, чем нижняя. Вместе с тем отсутствие здесь берестяных конструкций и перекрытия способствовали лучшей сохранности костей погребенной, а также и остального инвентаря. Наличие в погребальном инвентаре, помимо трех сосудов и железного ножа, еще и бронзовой шейной гривны, импортной серебряной серьги, а также фигурки из рога в виде головы кабана (рис. 2), выполненной по канонам скифо-сибирского звериного стиля, свидетельствует, по-видимому, о достаточно высоком статусе погребенной. Прямые аналогии последнего изделия в регионе не известны, однако по стилю исполнения можно привести несколько схожих предметов с территории Алтая и Поволжья [Кирюшин, 1997, с. 183, рис. 64, 4; с. 211, рис. 36, 4; Чижевский, Хисяметдинова, 2020, с. 175, 205].

Остальные три захоронения этой группы тоже были не потревоженными. Погребальные камеры могил 14, 15, 19 имели достаточно большие размеры и глубину. На дне каждой из них сооружалась конструкция из бревенчатой обкладки по периметру могильной ямы, берестяной подстилки на дне, а сверху – перекрытия из листов бересты и деревянных плах, хаотично набросанных вдоль могилы. В погр. 15 такие плахи лежали поперек деревянноберестяного сооружения, а в погр. 21 плахи перекрытия носили следы воздействия огня. Умерший человек помещался внутри этого деревянно-берестяного саркофага, что, как уже указывалось выше, крайне негативно сказалось на сохранности костей, да и в целом инвентаря.

Захоронения представлены двумя мужскими (14 и 21) и двумя женскими (15 и 19) погребениями. Как у всех охарактеризованных выше, их ориентация имела основной северный вектор с отклонениями к западу и востоку. В обоих мужских и одном женском (15) умершие были положены на спину, в вытянутом положении. В мог. 19 женщина располагалась на правом боку в слабо скорченном положении.

Все погребения данной серии были снабжены достаточно представительными стандартными наборами сопроводительного инвентаря, явно демон-

Рис. 2. Изделие из рога.

стрирующими устойчивые традиции погребальной практики. Так женщины сопровождались в иной мир тремя сосудами (два – в изголовье и один – в ногах), а мужчины – двумя (в изголовье и в ногах). И те, и другие имели однолезвийный железный нож. У мужчин встречались предметы вооружения в виде железных и костяных наконечников стрел, женщинам помещали в могилу глиняные пряслица.

Кроме того, погребенные женщины из захоронений 19, 15 и 7 были похоронены в меховых или матерчатых шапочках, расшитых разноцветными бусинами и бисером. В отдельных случаях удалось выявить тончайшие нити и шнурочки, на которых эти изящные подвески крепились к головным уборам. Еще одной интересной особенностью данных головных уборов явились ряды фигурных бронзовых бляшек, горизонтально нашитых в один ряд на лобной части головного убора. Бляшки изготовлены штамповкой и имели индивидуальную форму для каждой женщины. В погр. 19 помимо двух крупных округлых бронзовых бляшек находились еще две золотые, украшенные выдавленным пуансоном декором. В женских, а иногда и в мужских захоронениях обнаружены по одной или по две серьги, выполненные из бронзовой либо серебряной проволоки. Их формы различны и требуют особого анализа. В захоронении 21 на предплечье умершего мужчины обнаружены железные кольчатые удила с костяными псалиями.

Разумеется, полученный материал потребует сначала реставрационной обработки, а затем углубленного корреляционного анализа в рамках материалов огромной саргатской общности, аккумулированных в монографиях Н.П. Матвеевой [1993], Л.Н. Коряковой [1988], Н.В. Полосьмак [1987], В.А. Могильникова [1997] и др., а затем и всего скифо-сибирского мира.

Однако на этом анализ элитного кург. 51 еще не заканчивается. После начала разборки насыпи, которая проводилась исключительно вручную, в ее теле обнаружены девять впускных погребений (1– 5, 6, 8, 10, 22, 23), совершенных, скорее всего, по обряду вторичного захоронения (при этом погр. 1 и 3, вероятнее всего, представляют одно потревоженное захоронение; погр. 2 может оказаться вы-кидом антропологических материалов из погр. 17).

Все погребения из насыпи представлены неполными наборами костяков, которые лежали без определенного порядка. Сохранность костей очень плохая, набор костного материала каждого захоронения различен, однако это, несомненно, особые захоронения, совершенные, в силу каких-то обстоятельств именно таким образом. Все впускные погребения объединяет их общее положение в насыпи, а так же их планиграфическая позиция, 652

практически дублирующая кольцо уже охарактеризованных выше грунтовых могил. Они не занимали ни центральной части кургана, ни периферии, близкой к сакральному ровику. Еще одной весьма существенной общей чертой является сопровождение практически каждого из этих погребений инвентарем в виде сосудов, железных ножей и двух колчанных наборов, состоящих из костяных наконечников стрел, пряслица. Весь этот набор типичен для саргатской культуры, что позволяет все эти захоронения отнести к единой культуре, а весь рассматриваемый комплекс кург. 51 к разряду элитных погребальных сооружений саргатского общества.

Добавим, что в погр. 17, в насыпи кургана и за пределами сакрального пространства (как результат распашки) обнаружены фрагменты железной руды и шлака. По внешнему виду и по необычно тяжелому весу предметы выпадают из набора находок, характерных для саргатской культуры. Это дает возможность получить новые сведения для ее характеристики.

Следующим этапом предстоящих работ будет углубленное осмысление полученных источников и введение их в научный оборот.

В заключении следует отметить, что с привлечением естественных наук, прежде всего – геофизики и палеогенетики, удастся получить новые научные результаты принципиально значимого характера, тем более что позитивный опыт получения реконструкций наличия родственных связей на саргат-ском материале имеется [Пилипенко и др., 2017].

Добавим, что раскопкам кургана предшествовала апробация новых геофизических методов, результаты которых будут введены в научный оборот в ближайшее время.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 22-1800012 «Элитные курганы саргатской культуры раннего железного века в Обь-Иртышской лесостепи (Новосибирская область)».

Список литературы Элитный курган № 51 Усть-Тартасского могильника. Общие сведения

- Академические экспедиции 1768–1774. И.П. Фальк, И.Г. Георги и И.И. Лепехин [Электронный ресурс]. – URL: http://vseprostrany.ru/index.php/2011-12-03-17-28-44/-----18-/404---1768-1774--------.html (дата обращения: 17.10.2022).

- Бараба в тюркское время / В.И. Молодин, Д.Г. Савинов, В.С. Елагин, В.И. Соболев, Е.А. Сидоров, А.П. Бородовский, А.В. Новиков, Н.В. Полосьмак, П.И. Беланов, А.И. Соловьев, Т.А. Чикишева, А.Р. Ким. – Новосибирск: Наука, 1988. – 176 с.

- Борзунов В.А. Отчет об археологической разведке в зоне строительства оросительной системы в урочище Таи (Венгеровский район Новосибирской области) летом 1971 г. // Архив ИА РАН. Арх. № 4471. – Екатеринбург, 1971.

- Дядьков П.Г., Молодин В.И., Сумин В.А., Позднякова О.А., Евменов Н.Д., Цибизов Л.В. Результаты геофизических и геодезических работ на территории памятника «Усть-Тартасские курганы» // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. 23. – С. 307–311.

- Кирюшин Ю.Ф. Скифская эпоха Горного Алтая / Ю.Ф. Кирюшин, А.А. Тишкин; отв. ред. В.И. Молодин. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1997. – Ч. 1: Культура населения в раннескифское время. – 232 с.

- Князев А.О. Отчет об археологических изысканиях (разведках) в Венгеровском, Доволенском, Кочковском, Колыванском, Ордынском районах Новосибирской области в 2010–2011 годах // Архив ИА РАН. Архив НПЦ. – Новосибирск, 2010–2011.

- Князев А.О. Отчет о проведении археологических работ на территории Барабинского, Венгеровского, Новосибирского, Карасукского, Кочковского, Чулымского районов Новосибирской области в 2017 году // Архив НПЦ. – Новосибирск, 2018. – Т. 1. – 200 с.; Т. 2. – 146 с.; Т. 3. – 133 с.

- Кобелева Л.С. Технология изготовления керамики саргатской культуры: Восточный ареал: автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2009. – 27 с.

- Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура). – Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1988. – 243 с.

- Кошман И.В. Отчет об археологических изысканиях (разведках) в Венгеровском, Куйбышевском, Усть-Таркском районах Новосибирской области в 2009 году // Архив ИА РАН. Архив ГАУ НСО НПЦ. Арх. № 914. – 2009.

- Матвеева Н.П. Саргатская культура на среднем Тоболе. – Новосибирск: Наука, 1993. – 175 с.

- Могильников В.А. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тысячелетия до н.э. – М.; Пущино: Пущинский научный центр РАН, 1997. – 196 с.

- Молодин В.И. Отчет об археологических исследованиях в Западной Сибири в 1979 г. // Архив ИА РАН. Арх. № 7464. – Новосибирск, 1979.

- Молодин В.И., Новиков А.В. Археологические памятники Венгеровского района Новосибирской области. – Новосибирск: Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия, 1998. – 138 с. – (Материалы Свода памятников истории и культуры народов России; вып. 3).

- Молодин В.И., Парцингер Г., Кобелева Л.С., Гасс А., Фассбиндер Й. Исследования межкурганного пространства могильников саргатской культуры Центральной Барабы с применением магнитометрии // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле–Белокурихе. – Барнаул, 2017. – С. 44–49.

- Молотилов А.М. К вопросу о географическом распределении археологических памятников в Северной и Средней Барабе // Тр. Томского общества изучения Сибири. – М., 1912 (1913). – Т. II, вып. 1. – 234 с.

- Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А. Традиции и новации в гончарстве древних племен Барабы (по материалам поселенческого комплекса Омь-1). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – 200 с.

- Парцингер Г., Молодин В.И., Фассбиндер Й., Кобелева Л.С., Гасс А., Хофманн И., Ненахов Д.А. Предварительные результаты исследований периферии больших курганов саргатской культуры в Центральной Барабе // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. 22. – С. 401–404.

- Пилипенко А.С., Черданцев С.В., Трапезов Р.О., Молодин В.И., Кобелева Л.С., Поздняков Д.В., Полосьмак Н.В. Палеогенетическое исследование родства погребенных из курганов саргатской культуры в Барабинской лесостепи (Западная Сибирь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – № 4. – С. 132–142. – doi:10.17746/1563-0102.2017.45.4.132-142

- Полное собранiе ученыхъ путешествiй по Россiи, издаваемое Императорскою Академiею Наукъ, по предложенiю ея президента. Томъ шестый. Записки Путешествiя Академика Фалька. – СПб.: Изд-во Имп. Акад. Наук, 1824. – 560 с.

- Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. – Новосибирск: Наука, 1987. – 144 с.

- Савинов Д.Г., Полосьмак Н.В. Новые материалы по эпохам бронзы и раннего железа в Центральной Барабе // Археологические исследования в районах новостроек Сибири. – Новосибирск: Наука, 1985. – С. 75–103.

- Софейков О.В. Отчет об археологических изысканиях (разведках) в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Здвинском, Искитимском, Каргатском, Коченевском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Татарском, Тогучинском, Убинском, Усть-Таркском, Чановском и Чулымском районах Новосибирской области в 2007 году (в 6 томах) // Архив ИА РАН. Архив НПЦ. – 2007. (электр. версия).

- Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья // МИА. – 1953. – № 35. – С. 242–357.

- Троицкая Т.Н. Отчет о работе Новосибирской археологической экспедиции в 1966 году // Архив ИА РАН. Арх. № Р-1 3322.

- Троицкая Т.Н., Автушкова А.Л. Усть-Тартасский могильник (по материалам раскопок С.М. Чугунова) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2010. – № 2 (13). – С. 51–61.

- Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. – Новосибирск: Наука, 1980. – 184 с.

- Флоринский В.М. Топографические сведения о курганах Западной Сибири // Из известий Императорского-Томского Университета за 1888/9 год. – Томск: Типо-лит. Михайлова и Макушина, 1889. – 72 с.

- Чижевский А.А., Хисяметдинова А.А. Оборонительные сооружения мысовых городищ Волго-Камья в раннем железном веке и раннем Средневековье // Археология евразийских степей. – 2020 – № 2. – 277 с.

- Чугунов С.М. Материалы для антропологии Сибири. – X. Курганы Каинского округа Томской губернии // Известия Императорского Томского университета. – Томск: Паровая типо-литография П.И. Макушина, 1900. – Кн. XVI. – С. 1–70.

- Эпов М.И., Молодин В.И., Балков Е.В., Дядьков П.Г., Фирсов А.П., Злыгостев И.Н., Вайсман П.А., Евменов Н.Д., Егоров В.Е., Карин Ю.Г., Колесов А.С., Кулешов Д.А., Манштейн А.К., Манштейн Ю.А., Позднякова О.А., Савлук А.В., Селезнев Д.С., Фадеев Д.И., Цибизов Л.В., Шапаренко И.О., Шеремет А.С. Археогеофизические исследования в СО РАН, 2013–2015 годы // Мультидисциплинарные методы в археологии: новейшие итоги и перспективы: Материалы международного симпозиума. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – С. 405–413.