Эмоции и интеллект в учебной деятельности студентов вуза

Бесплатный доступ

В настоящей статье поставлена и решена задача определения значимости некоторых психологических переменных, определяющих эффективность учебно-профессиональной деятельности студентов. В качестве детерминантов успешности деятельности студентов рассматриваются две переменные: мотивация и способности. В статье обосновывается доминирующая роль мотивации, построенной на эмоциях, над интеллектуальными способностями.

Эмоции, мотивация, эмоциональная мотивация, учебная деятельность студентов, способности, интеллект, абсентеизм, потребность в учебе

Короткий адрес: https://sciup.org/148102078

IDR: 148102078 | УДК: 159.942

Текст научной статьи Эмоции и интеллект в учебной деятельности студентов вуза

О бъектом исследования настоящей работы выступили эмоции человека, представляющие основу его мотивации и умственные способности, состоящие из показателей внимания, памяти, мышления и воображения. Предметом исследования явилось сравнение мотивации человека и его интеллекта, объективированных в результативности учебно-профессиональной деятельности студентов вуза. Эксперимент по сравнению мотивации и интеллекта организован и проведен в течение двух лет на базе Института физической культуры и спорта (профиль «Безопасности жизнедеятельности») Оренбургского государственного педагогического университета. Эксперимент начат со студентами второго курса в 2012 году, а завершен в 2014. Лонгитюдные сроки эксперимента позволили осмыслить его результаты, основные положения которого представлены спустя два года в настоящей статье. Выборка составила 48 человек.

Постановка проблемы исследования. На первом этапе исследование было посвящено диагностике интеллекта студентов. В диагностике использован подход Е.Н.Степановой, в соответствии с которым под интеллектом понимается комплекс умственных способностей: внимания, памяти, мышления, воображения 1 . Из характеристик внимания диагностика затронула объем, распределение и переключение; диагностика памяти коснулась двух комплексных показателей – 1) слуховая, механическая, оперативная, 2) слуховая, логическая, оперативная; умение обобщать стало показателем мышления; творческое воображение нашло отра-

Пырьев Евгений Александрович, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии.

жение в способности студентов преобразовывать действительность.

Обработка экспериментального материала заключалась в сведении различных показателей, полученных посредством диагностики, в единый общий показатель, выражающий успешность испытуемого по конкретной методике. Это достигалось путем предварительного перевода абсолютных значений показателей в условные оценки в форме баллов. На втором этапе исследовались эмоции студентов, переживаемые в адрес учебной деятельности. Эмоции в настоящей статье рассматриваются в аспекте мотивации, определяющей эффективность деятельности. Таким образом, эмоция – это мотив, своей модальностью определяющий эффективность учебной деятельности студентов.

«Эмоция» – одна из немногих психологических категорий, которую признают важным побудителем поведения человека, но исследовательских работ, где раскрывалась бы данная функция эмоций в мировой психологии очень мало. Список исследователей, считающих, что эмоция может побуждать поведение человека и определять эффективность деятельности, достаточно большой. В первую очередь, к сторонникам эмоциональной теории мотивации следует отнести П.М.Якобсона («сильные эмоции выступают в роли побудителей поведения человека»)2; К.Э.Изарда (эмоция мотивирует тем, что «мобилизует энергию, которая ощущается субъектом как тенденция к совершению действия»)3; американский психолог Р.У.Липер («в ситуации удовлетворения физиологических потребностей «основными нашими мо- тивами являются эмоциональные мотивы»)4; Е.А.Пырьев («эмоции являются бессознательными побудителями поведения человека и реализуются в поведении, направленном в адрес объектов, с которыми связаны эмпирически»)5.

Можно продолжить список авторов, обосновывающих мотивационные возможности эмоций. Однако особенностью этого подхода к мотивации, основанной на эмоциях, является отсутствие экспериментальных работ, подтверждающих теоретические конструкты. Нами обоснованы следующие признаки рассмотрения эмоции в качестве мотивационной переменной: 1) эмоции близки по природе инстинктам человека, поэтому принадлежат к бессознательным основам мотивации; 2) связаны с предметным миром устойчивыми и длительными отношениями, представляющими собой «аффективный образ»; 3) «аффективный образ» или эмпирическая связь эмоции с предметом является диспозицией, готовой развернуться в ситуации нарушения связи; 4) эмоции обладают энергетикой, способной развернуть поведение в сторону предмета связи; 5) являются не только результатом удовлетворения потребностей, но и сами толкают потребности впереди себя; 6) реализуются в поведении, направленном на предмет; 7) конечной целью мотивационных эмоций является достижение некоего гомеостаза на физиологическом и психологическом уровнях.

В настоящей статье диагностическим инструментарием исследования эмоций стал цветовой тест, известный в психофизиологии с давних времен. Еще в XIX веке установлено, что цвет и эмоция невероятно тесно коррелируют друг с другом. Первые исследования на эту тему выполнены еще поэтом В.Гете6, а затем психологами В.Вундтом7 и М.Люшером8. Б.А.Базыма относится к современным авторам, продуктивно работающим над диагностикой эмоций с помощью цвета9. Соответственно, диагностика эмоций в настоящем исследо- вании построена на установлении студентами вуза ассоциации цвета с их учебой. Цветовой ассоциативный тест позволил выявить эмоцию, связанную с различными сторонами учебной деятельности студентов. Таким образом, ассоциации, с применением базовых цветов теста (синий, зеленый, красный, желтый, фиолетовый, коричневый, черный, серый) позволили выявить эмоции и рассмотреть на их основе мотивационную направленность студентов на учебу и ее различные стороны. Психологическое значение цветов с точки зрения мотивации, построенной на эмоциях, выглядит следующим образом (далее вместо термина «мотивация» будет использоваться термин «эмоциональная мотивация»).

Синий цвет — глубокая привязанность как инструмент достижения внешней защиты, эмоционального комфорта, покоя. Эмоции цвета: удовольствие и безмятежность. Ассоциация с синим цветом говорит о переживании студентами в адрес своей учебы нейтральных эмоций: покоя и удовольствия.

Зеленый — это символика открытости внешнему миру, состояние легкости, свободы, веселого настроения. Испытуемый переживает положительные эмоции в адрес своей учебы: интереса и любопытства. Данные эмоции реализуются в стремлении к освоению знаний и навыков.

Красный — стремление к достижению, обладанию, лидерству, наступательная агрессивность, целенаправленность, высокая поисковая активность. Испытуемый переживает амбивалентные эмоции – злости, гнева и радости, которые «питают» друг друга и направляют активность в адрес явления, с которым красный цвет ассоциируется.

Желтому цвету присущи радость, бодрость и нежное возбуждение. Данный цвет ассоциируют с учебой студенты, ищущие разные способы разрядить возбужденное напряжение и иметь возможность раскрыться, достичь желаемого. Эмоции радости и нежного возбуждения приводят к эксцентрической разрядке и изменению своего текущего положения.

Фиолетовый цвет диагностирует склонность к мрачно-меланхолической серьезности и взволнованно-тоскливому настроению; неопределенность ожидания, фантазирование. Ассоциация учебы с фиолетовым цветом свидетельствует о желании уйти от реальной действительности, иррациональность притязаний, нереальные требования к учебе, субъективизм.

Коричневый — переживание тревоги и беспокойства. Человек, ассоциирующий явление с коричневым цветом неудовлетворен и разочарован. Для устранения этого состояния стремится к психологическому и физическому комфорту.

Черный цвет является показателем эмоции страха. Ассоциация черного цвета с учебой говорит о пассивной агрессивности, носящей защитный характер. Черный – это показатель независимости через протест и негативизм по отношению к учебе. Студент не удовлетворен учебой, но его активность преимущественно носит защитный характер. Также черный цвет в ассоциации – это символика нарушения учебной адаптации.

Серый цвет в ассоциации говорит о том, что студент переживает в адрес учебы эмоции печали, горя и страдания. Испытуемый, выбирающий серый цвет в ассоциации, утомлен и не готов к активному эмоциональному реагированию в адрес предмета ассоциации. Пассивность и уход в себя является способом восстановления утраченных сил.

Классификация цветов по психологическому значению позволяет установить параметры эмоциональной мотивации. Так, о наличии положительной эмоциональной мотивации в адрес учебы говорят ассоциации в зеленом, красном и желтом цветах; наличие демотивации в отношении учебной деятельности респондент обнаруживал в черных, серых и коричневых цвета; ассоциации синего и фиолетового цвета интерпретировались как нейтральные.

В качестве объективных показателей результативности учебной деятельности студентов выступили: показатель успеваемости, уровень абсентеизма и вовлеченность в учебный процесс. Если под абсентеизмом рассматривались прогулы, опоздания и больничные студентов, то под вовлеченностью понималась потребность студентов в учебе.

Сравнительный анализ эффективности мотивации и интеллекта осуществлялся путем установления корреляции каждой переменной с объективными показателями деятельности: «эмоции – показатели деятельности»; «интеллект – показатели деятельности». Статистическая значимость коэффициента корреляции стала критерием эффективности переменной в качестве детерминанта успешности влияния на результативность учебной деятельности студентов вуза.

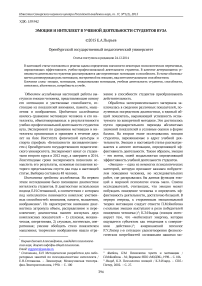

Презентация результатов исследования. В рис. 1 представлены результаты диагностики интеллекта студентов. Графически отображен суммарный результат по всем четырем переменным интеллекта: показатели внимания, памяти, мышления и воображения. При n = 48 низкий уровень интеллекта (до 35 баллов по суммарному показателю) обнаружили 6 респондентов или 12,5 %; средний уровень интеллекта (от 36 до 44) – 12 респондентов или 25 %; высокий – 30 (показатель выше 45 баллов) или 62,5 %.

Рис. 1. Показатель уровня интеллекта (в %) студентов второго курса (профиль «Безопасность жизнедеятельности»)

Согласно данным, представленной диаграммы, студентов, имеющих высокий суммарный балл интеллекта 62,5 процентов. Это больше, чем «низких» и «средних» вместе взятых. Показатель интеллекта студентов свидетельствует в среднем о высоких умственных способностях, достаточных чтобы успешно справляться с требованиями учебного заведения. Отдельные умственные способно- сти, входящие в комплексную оценку интеллекта, показали разный уровень развития по респондентам. Например, были обнаружены более высокие показатели памяти и мышления по сравнению с данными внимания и воображения. Особенно низкие показатели студенты продемонстрировали по творческому воображению, что в конечном итоге не испортило общую картину интеллектуального развития студентов вуза.

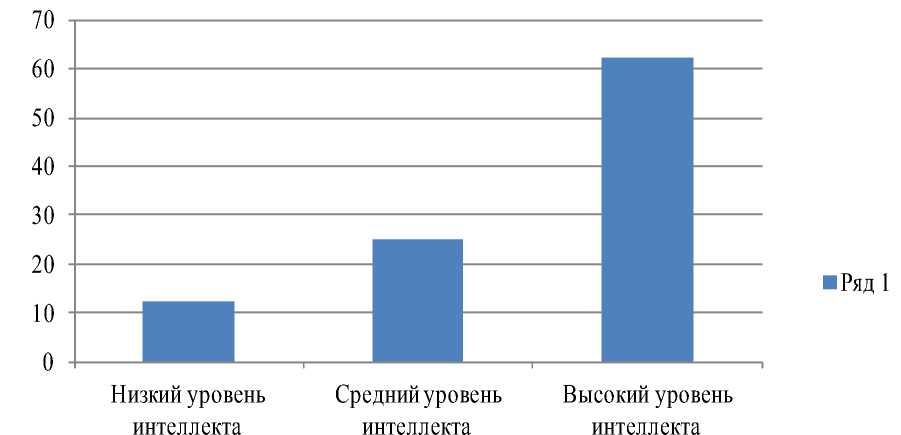

По данным рис. 2 ассоциировали учебную деятельность в вузе с черным, серым и коричневым цветами 56 % студентов. Согласно психологическому содержанию цветов данными студентами переживаются эмоции печали, страха и разочарования. Эмоциональная мотивация в данном случае отрицательная, т.е. присутствует демотивация. Эмоции, отвечающие демотивации, не обеспечивают успешность учебной деятельности, что нашло отражение в ее низкой результативности. Так, по результатам третьего семестра около половины студентов (при n = 48) имеют низкие оценки за экзамены, а также задолженности по различным учебным дисциплинам. Только 27 % студентов ассоциировали учебу в вузе с положительными эмоциями – радости, интереса и удовольствия; еще

17 % обнаружили нейтральную эмоциональную мотивацию. Эмоции, отвечающие данной мотивации, имеют неопределенный характер, граничащей с некоторой самоуспокоенностью, переходящей в фантазирование.

Выводы. На заключительном этапе исследования был проведен сравнительный анализ эффективности влияния переменных на результативность учебной деятельности студентов. С целью определения эффективности переменных использован коэффициент линейной корреляции Пирсона. В основе расчета коэффициента линейная зависимость переменных. В частности, коэффициент позволяет определить зависимость учебной успеваемости студентов от базовых переменных – их эмоциональной мотивации и интеллектуальных способностей.

положительных эмоциях отрицательных эмоциях нейтральных эмоциях (демотивация)

Рис. 2. Результаты диагностики эмоциональной мотивации студентов

Таб. 1. Итоговые показатели расчета коэффициента корреляции Пирсона

|

Средний балл успеваемости по испытуемым |

Абсентеизм (прогулы и опоздания) |

Потребность в учебе |

|

|

Интегративный показатель интеллекта |

0,563 |

0,229 |

0,158 |

|

Показатель эмоциональной мотивации |

0,489 |

0,628 |

0,781 |

В таб. 1 представлены итоговые расчеты коэффициента корреляции базовых переменных с показателями успеваемости, абсентеизма и желания учиться. Расчет линейного коэффициента проводился по числовым данным переменных без деления их на уровни и подвиды. Такой подход позволил увидеть достаточно полную картину зависимости переменных. Данные таб. 1 показывают, что интеллект тесно связан только с одним объективным показателем успешности учебно-профес- сиональной деятельности – среднестатистическим баллом академической успеваемости – 0,563 (при n = 48). Коэффициент корреляции Пирсона в данном случае говорит о том, что с ростом интеллекта растет успеваемость студентов. На другие показатели деятельности студентов интеллект статистически значимого влияния не оказывает.

Другая картина наблюдается в ситуации второй базовой переменной – эмоциональной мотивации. Эмоции в данном случае влияют не только на ус- певаемость студентов, но и на абсентеизм. Так, с ростом отрицательных эмоций в адрес учебы растет количество пропущенных занятий, опозданий и больничных. Специально был произведен расчет характеристик абсентеизма студентов мотивированных и демотивированных на эмоциональной уровне. На 27 демотивированных студентов по итогам третьего квартала приходится 12 больничных, а 23 студента позволили себе опаздывать на занятия больше одного раза в неделю. Совершенно другая ситуация с мотивированными студентами. Переживание эмоций радости и интереса побуждает студентов активно учиться, посещать учебные занятия, не опаздывать, не иметь задолженностей.

В число объективных показателей успешности учебной деятельности студентов была включена переменная «желание учиться». Для диагностики этой переменной студентам были предложены альтернативные пути времяпрепровождения, где учеба в вузе представлена одной из возможных. Коэффициент корреляции эмоциональной мотивации с потребностью учиться составил – 0,781 (показания таблицы 1). Данный показатель говорит о том, что переживание положительных эмоций в адрес учебы побуждает студентов к учебе, а переживание отрицательных эмоций приводит к нежеланию эти учебные занятия посещать.

Подробный анализ протоколов демотивированных студентов позволил установить, что потребность в учебе отсутствовала в 95 % случаев. Наибольший процент нежелающих учиться по специальности «безопасность жизнедеятельности» продемонстрировали студенты, ассоциирующие учебу с коричневым и серым цветом. Психологически данные цвета символизируют переживание эмоции разочарования.

Эксперимент сроком в два года позволил провести лонгитюдные исследования. В частности была отслежена судьба испытуемых студентов в течение двух лет после эксперимента. Показательно, что демотивированные на эмоциональном уровне студенты не поменяли своего негативного отношения в адрес учебной деятельности. По итогам середины третьего года обучения студентов очной формы обучения осталось 32 человека, а к началу четвертого года обучения только 24. Демотивированные студенты нашли для себя различные варианты ухода от учебы в вузе. Одна часть демотивированных отправилась в армию, другая значительная перевелась на заочную форму обучения и некоторая часть ушла из вуза «в никуда». Такие поведенческие исходы произошли только потому, что студенты переживали негативные эмоции в адрес учебы. Показатели лонгитюдного исследования наглядно продемонстрировали эффективность исследований эмоциональной мотивации в прогнозировании учебной успешности студентов вуза. Исследование эмоций в адрес учебы является более объективным детерминантом успешности студентов, нежели диагностика интеллекта. Показатели интеллекта студентов объективно связаны с их академической успеваемостью и совершенно не связаны с другими показателями, имеющими значение в принятии решения учиться в вузе.

Эксперимент показал важность исследований эмоций, которые студент переживает в адрес учебы. От эмоций зависит успеваемость, посещаемость и желание учиться в вузе. Таким образом, результаты лонгитюдного эксперимента позволили не только обратить внимание на эмоции, но и обосновать метод исследования мотивации, построенной на эмоциях.

EMOTIONS AND INTELLECT IN STUDENTS' LEARNING ACTIVITIES

Orenburg State Pedagogical University

Список литературы Эмоции и интеллект в учебной деятельности студентов вуза

- Степанова, Е.Н. Методические разработки для лабораторных занятий по психодиагностике интеллекта/Е.Н.Степанова. -Ленинград: Межвузовская типография Ленгорисполкома, 1990. -С. 100

- Якобсон, П.М. Психология чувств и мотивации/П.М.Якобсон. -М.; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. -С. 186.

- Изард, К.Э. Психология эмоций/К.Э.Изард. -СПб.: Питер, 2002. -С. 27.

- Липер, Р.У. Мотивационная теория эмоций/Р.У.Липер//Психология эмоций. -СПб.: Питер, 2007. -С. 210 -224.

- Пырьев, Е.А. Оценка мотивационных возможностей эмоций/Е.А.Пырьев//Известия Самарского научного центра РАН. -Т. 15. -№ 2 (4), 2013. -С. 972 -976.

- Гете, И.В. К учению о цвете. Хроматика/И.В.Гете//Избранные сочинения по естествознанию. -М.: Изд-во АН СССР, 1957. -С. 300 -340.

- Вундт, В. Душа человека и животных/В.Вундт. -СПб.: Из-во «К.Л. Риккер», 1894. -С. 72.

- Люшер, М. Сигналы личности/М.Люшер. -Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. -С. 176.

- Базыма, Б.А. Психология цвета: теория и практика/Б.А.Базыма. -СПб.: Речь, 2007. -С. 205.