Эмоциональное выгорание у представителей «помогающих» профессий

Автор: Влах Надежда Ивановна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психология служебной деятельности

Статья в выпуске: 1 т.8, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности симптомов и фаз эмоционального выгорания у представителей «помогающих» профессий в группах, сформированных в зависимости от выраженности самооценки уровня депрессии. Установлено, что доминирующими симптомами являются «редукция профессиональных обязанностей», «переживание психотравмирующих обстоятельств», «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», а также «психосоматические и психовегетативные нарушения». Фазы эмоционального выгорания имеют прямую связь с выраженностью депрессии по шкале Zung, а наиболее сформированной является фаза «резистенции». У респондентов с синдромом эмоционального выгорания и субдепрессией достоверно чаще проявляются нарушения ритма сердца, кардиалгия, артериальная гипертензия.

Эмоциональное выгорание, помогающие профессии, выраженность депрессии, психосоматические расстройства

Короткий адрес: https://sciup.org/147159956

IDR: 147159956 | УДК: 159.96

Текст научной статьи Эмоциональное выгорание у представителей «помогающих» профессий

Актуальность темы. Необходимость оказания психологической помощи представителям так называемых помогающих профессий в нашей стране в настоящее время обусловлена высокой востребованностью услуг специалистов этого типа профессий и, порой, ограниченностью их личностных ресурсов, инициирующих у них развитие синдрома эмоционального выгорания. Общим для всех профессий помогающего типа является то, что все они базируются на «помогающих» отношениях, в которых по крайней мере одна из сторон намеревается способствовать другой стороне в личностном росте.

Такой тип профессий обладает следующими особенностями (Кораблина, 2003; Ми-лакова, 2007; Рукавишников, 2001; Саблина, Бутенко, 2010 и др.):

-

• инструментом осуществления профессиональных функций является личность субъекта труда;

-

• в профессиональной деятельности преобладают субъект-субъектные взаимодействия;

-

• характерны интенсивность, продолжительность и сложность межличностных контактов;

-

• разновозрастный контингент клиен-

- тов, острота их проблем, нерегламентирован-ность рабочего дня и т. д.

У всех представителей профессий помогающего типа, независимо от специфики условий и содержания их профессиональной деятельности, даже с учетом межпрофессиональной дифференциации наблюдается общность тенденций и закономерностей структурно-динамических изменений состояния эмоционального выгорания в его различных фазах (Молчанова, 2012).

Проблема анализа структуры синдрома эмоционального выгорания нашла свое отражение в работах зарубежных и отечественных ученых (Лэнгле, 2008; Осипова и др., 2011), изучались методы его диагностики (Бойко, Водопьянова, Старченкова, 2009; Практическая психодиагностика…, 2001). Проявления синдрома эмоционального выгорания изучались у представителей разных профессиональных групп отечественными (Влах, 2011; Сорокоумова, Исаев, 2013) и зарубежными (Vaananen et al., 2003; Vendeloo et al., 2014 и др.) учеными.

Несмотря на сохраняющуюся концептуальную неопределенность понятия «эмоциональное выгорание» и отсутствие единого мнения о причинах и симптоматике этого феномена, анализ теоретических определений, моделей и результатов эмпирических исследований «выгорания», приведенных в литературе, позволяет остановиться на понимании синдрома выгорания как многомерного конструкта, набора негативных переживаний, связанных с продолжительными и интенсивными межличностными взаимодействиями. В наиболее общем виде эмоциональное выгорание представляет собой устойчивое, прогрессирующее, негативно окрашенное психологическое явление, характеризующееся психоэмоциональным истощением, развитием дисфункциональных установок и поведения, потерей профессиональной мотивации, проявляющееся в профессиональной деятельности у лиц, не страдающих психопатологией.

Эмоциональное выгорание опасно наличием широкого спектра симптомов невротического и психосоматического плана, детерминирующих его возникновение, которые требуют дифференцированного подхода как к его профилактике, так и к его психологической коррекции. При этом проявления психосоматических и астено-невротических жалоб зачастую имеют депрессивный характер, что ставит вопрос диагностики депрессии (при ее наличии) либо дифференцирования проявлений эмоционального выгорания от собственно депрессивной симптоматики.

Среди внешних факторов риска эмоционального истощения и снижения профессиональной активности наиболее значимыми являются следующие:

-

1. Напряженная эмоциональная деятельность, связанная с интенсивным общением, с целеустремленным восприятием партнеров и воздействием на них. В «помогающих» профессиях приходится постоянно подкреплять эмоциями разные аспекты общения: активно ставить и решать проблемы, внимательно воспринимать, усиленно запоминать и быстро интерпретировать (анализировать) визуальную, звуковую и письменную информацию, быстро взвешивать альтернативы и принимать решение (Левина и др., 2014).

-

2. Дестабилизирующая организация деятельности: нечеткая организация и планирование труда, недостаток оборудования, плохо структурированная и расплывчатая информация, наличие в ней «бюрократического шума» – мелких подробностей, противоречий, завышенные нормы контингента, с которым связана профессиональная деятельность (Ми-

лакова, 2007; Молчанова, 2012; Рукавишников, 2001).

-

3. Повышенная ответственность за функции, которые выполняются. При множественных контактах постоянно приходится принимать на себя эмоционально-насыщенные реакции партнеров. Для всех работающих с людьми специалистов повышенная этическая и юридическая ответственность за благополучие взаимодействующих с ними лиц нервное перенапряжение является своеобразной платой та их профессиональную деятельность (Maslach, Leiter, 1997).

-

4. Неблагополучная психологическая атмосфера «помогающей» профессиональной деятельности определяется потенциальной конфликтностью взаимодействий «по вертикали» (в системе «руководитель-подчиненный») и «по горизонтали» (в системе «коллега-коллега»), рано или поздно приводящей к проявлениям тактики эмоционального выгорания («держаться от всего и всех подальше», «не принимать все близко к сердцу», «беречь нервы» – по Thunder et al., 2002)

-

5. Психологически тяжелый контингент, с которым работают представители помогающих профессий (Молчанова, 2012; Adam et al., 2014).

В связи с вышеизложенным нами было проведено исследование, имевшее своей целью изучение особенностей структуры проявлений эмоционального выгорания у представителей «помогающих» профессий в сочетании с субъективными оценками проявлений депрессивной симптоматики

Материалы и методы. В исследование было включено 90 респондентов в возрасте в среднем 25,1 лет, занятых в сфере «помогающих» профессий сроком от 1 года до 37 лет. Для самооценки уровня депрессивной симптоматики использовалась шкала Zung (Schaufeli, Salanova, 2007). С целью определения сопряженности депрессивной симптоматики различного уровня выраженности с проявлениями эмоционального выгорания общая выборка была разделена на три равных по численности группы (n = 30) с различными диапазонами значений по шкале Zung: первая группа (группа А, субдепрессивные пациенты) – со значениями 50–59 баллов; 2-я группа (группа В, пациенты с умеренно выраженными самоценочными проявлениями депрессии) – с 35–49 тестовыми баллами, в 3-ю группу включались испытуемые с менее чем 35 баллами (группа С – пациенты с субъек- тивно удовлетворительным аффективным статусом и низким уровнем самооценочных появлений депрессии).

Проявления эмоционального выгорания изучались с помощью «Методики диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко, позволяющей представить этот синдром как динамическую модель с описанием картины профессионального выгорания по трем фазам и двенадцати симптомам. Кроме того, проводился опрос (структурированное интервью) среди исследуемой группы и анализ доступной медицинской документации на предмет наличия соматических симптомов, появившихся после начала трудовой деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение. В табл. 1 представлены балльные значения симптомов эмоционального выгорания у исследуемых в подгруппах в зависимости от степени выраженности депрессивных симптомов. Как следствие, у субдепрессивных респондентов (группа А) среднеарифметические значения по всем компонентам синдрома выгорания имеют достоверно (р<0,01) более высокие значения, чем у респондентов двух других групп. Вполне объяснимым является и более высокие показатели эмоционального выгорания у респондентов группы В в сравнении с аналогичными данными у респондентов группы С.

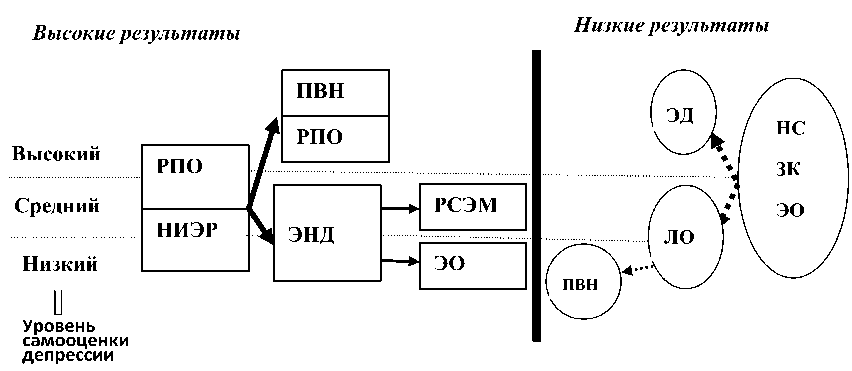

Во всех трех группах общими наиболее высокими были показатели по симптомам «Редукция профессиональных обязанностей» (РПО) – 20,57±3,7, 16,9±2,6 и 11,6±3,1 балла соответственно, «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» (НИЭР) – 19,78±2,4, 16,4±2,1 и 12,5±2, 0 балла. Именно эти симптомы являются центральными и наиболее выраженными в структуре психоэмоциональных расстройств у представителей «помогающих» профессий и свидетельствуют в целом об их склонности к проявлению импульсивных аффективно-насыщенных реакций на фоне снижения уровня профессионального функционирования.

Вместе с тем, в группе субдепрессивных пациентов отмечаются высокие показатели по шкалам «Психосоматические и психовегетативные нарушения» (ПВН) – 20,22±4,7, «Пе-

Таблица 1

Выраженность симптомов эмоционального выгорания в исследуемых группах

У испытуемых со средним и низким уровнем самооценочной депрессии в число более высоких результатов входят также показатели по шкале «Эмоциональнонравственная дезориентация» (ЭНД) – 13,2±2,1 и 9,9±1,9 баллов соответственно. В то же время следующими по иерархии выраженности в этих группах являются шкальные показатели «Расширение сферы экономии эмоций» (РСЭМ, 13,1±3,1 – в группе В) и «Эмоциональная отстраненность» (ЭО, 7,6±3,8, в группе С).

Наоборот, наиболее низкими шкальными значениями во всех трех группах были оценки по симптомам «Неудовлетворенность собой» (НС) – 9,83±1,9, 7,1±2,1 и 3,6±1,8 баллов соответственно), «Загнанность в «клетку» (ЗК) – 14,1±3,1, 8,1±2,8 и 4,4±2,1 и, «Эмоциональная отстраненность» (ЭО) – 16,6±3,5, 9,2±3,2 и 7,6±3,8 баллов. Кроме того, для испытуемых групп В и С общими и в тоже время наиболее низкими значениями были показатели шкалы «Личностной отстраненности (деперсонализации)» (ЛО) – 8,3±3,7 и 3,3±1,3 баллов. Специфическими для группы субдепрессивных пациентов являлись низкие показатели по шкале «Эмоциональный дефицит» (ЭД) – 16,5±4,0 балла, а для испытуемых группы С – значения по шкале «Психосоматические и психовегетативные нарушения» (ПВН)» – 4,5±2,1 балла.

Все описанные выше закономерности представлены на рис. 1.

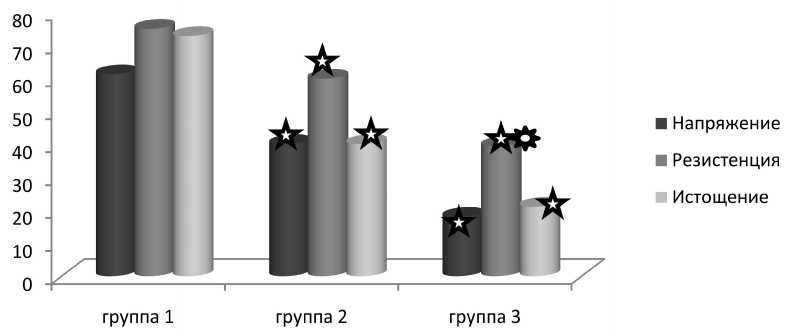

Средний итоговый показатель сформиро-ванности профессионального выгорания (ПСПВ) в группе А был выше в 1,5 раза (209,3±37,6), чем в группе В (140,8±21,7) и в 2,7 раза – чем в группе С (78,6±17,1), а в группе В – в 2,3 раза выше, чем в группе С. При сравнении выраженности фаз эмоционального выгорания (по вычисленным в каждой группе значениям среднеарифметических данных по фазам выгорания) во всех трех группах наибольшие значения отмечаются по фазе «резистенции», однако ее значения у респондентов группы А свидетельствуют о достаточной ее сформированности (75,1±15,6), а в группах В и С – о стадии ее формирования (59,8±14,4 и 39,5±9,5 баллов соответственно), рис. 2.

Среднеарифметические значения по фазам «истощения» и «напряжения» свидетельствуют об аналогичной картине динамики их формирования – их сформированности в первой группе респондентов, их формирования у респондентов группы В и несформированно-сти в группе С.

Рис. 1. Схема иерархий высоких и низких шкальных значений по методике В.В. Бойко

Рис. 2. Выраженность фаз эмоционального выгорания в исследуемых группах:

– достоверная разница между группой А и группами В, С (попарно);

– достоверная разница между группами В и С

Доминирование в структуре проявлений психоэмоционального выгорания у испытуемых всех трех групп симптомов, образующих шкалы «Редукция профессиональных обязанностей» (РПО) и «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» (НИЭР) в то же время свидетельствует о разных по своему качеству показателях уровня их сформи-рованности: высокого – в группах А и В, и формирующегося – в группе С.

Важно также отметить тот факт, что са-мооценочное повышение уровня депрессивной симптоматики сочетается с низкой удовлетворенностью работой и распределением времени, сил, внимания между работой и личной (частной) жизнью (на это указали 80,0% респондентов группы А и 66,7 % исследуемых группы В против 30,0 % в группе

С) (9 чел.). В процессе исследования была установлена прямая связь между выгоранием и составляющими мотивами выбора профессии.

Доминирующее место психосоматических и психовегетативных нарушений в структуре проявлений психоэмоционального выгорания у лиц с высоким уровнем самооце-ночной депрессии потребовало уточнения характера соматических жалоб и невротических симптомов у представителей «помогающих» профессий, проводившегося методом клинического интервью (табл. 2).

Нарушения сердечно-сосудистой системы у респондентов группы А достоверно чаще проявлялись жалобами на нарушение ритма сердца (у 40,0 % выборки), кардиалгии (у 50,0 %), артериальная гипертензия (43,3 %). Невротические симптомы чаще (p А-В <0,05;

Таблица 2

Распространенность жалоб на соматические и астено-невротические симптомы у представителей «помогающих» профессий с проявлениями эмоционального выгорания в группах, отличающихся выраженностью самооценки депрессии

|

Характер жалоб |

Группа А n=30 |

Группа В n=30 |

Группа С n=30 |

Достоверность различий |

|

Соматические симптомы |

||||

|

Нарушения ритма сердца |

40,0% |

16,7% |

1 3,4% |

P А-В, А-С <0,05 P В-С <0,05 |

|

Кардиалгия |

50,0% |

26,7% |

13,3% |

P А-В, А-С <0,05 P В-С <0,05 |

|

Артериальная гипертензия |

43,3% |

16,7% |

— |

P А-В, <0,05 |

|

Астено-невротические симптомы |

||||

|

Цефалгия |

83,3% |

63,3% |

16,7% |

P А-В, А-С <0,05 P В-С <0,05 |

|

Диссомния |

73,3% |

50,0% |

36,7% |

P А-В, А-С <0,05 P В-С <0,05 |

|

Астения |

100,0% |

33,3% |

13,3% |

P А-В, А-С <0,05 P В-С <0,05 |

P А-В, А-С <0,05 – достоверная разница между группой А и группами В-С (попарно);

P В-С <0,05р – достоверная разница между группами В и С.

p В-С <0,05) проявлялись жалобами на частые цефалгии различной локализации (у 83,3 % респондентов группы А и 63,3 % – группы В), нарушения сна (73,3 и 50,0 % соответственно) Отличительной особенностью жалоб у респондентов с высоким уровнем субдепрессивной симптоматики являлось проявления астении у всех обследованных группы А.

Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что представители «помогающих» профессий являются группой риска формирования эмоционального выгорания и высоковероятно патогенетически связанными с ним депрессивными расстройствами. Устанавливается прямая причинноследственная связь синдрома эмоционального выгорания, уровня выраженности депрессивных расстройств и возникновения психосоматических и астено-невротических нарушений. Психосоматические проявления у представителей «помогающих» профессий могут быть обусловлены длительным воздействием комплекса профессиональных трудовых, психосоциальных и поведенческих факторов. Именно в таких случаях имеется необходимость проведения помимо консультации профильного специалиста-психолога определенных медико-психологических мероприятий.

По результатам проведенного исследования сформулированы следующие выводы:

-

1. У субдепрессивных пациентов в структуре синдрома эмоционального выгорания преобладающими симптомами являются редукция профессиональных обязанностей, переживание психотравмирующих обстоятельств, неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, а также психосоматические и психовегетативные нарушения.

-

2. Наиболее выраженной фазой эмоционального выгорания у субдепрессивных респондентов является фаза «резистенции». Уровень сформированности фаз «истощения» и «напряжения» имеет прямую связь с уровнем самооценочной выраженности депрессивной симптоматики.

-

3. Большинство субдепрессивных представителей «помогающих» профессий с синдромом эмоционального выгорания имеют низкую удовлетворенность работой и распределением времени, сил, внимания между работой и личной жизнью.

-

4. Представители «помогающих» профессий с синдромом эмоционального выгорания и субдепрессией достоверно чаще, чем их коллеги без депрессивных нарушений предъ-

- являют жалобы на нарушение ритма сердечной деятельности, кардиалгии, артериальную гипертензию.

Список литературы Эмоциональное выгорание у представителей «помогающих» профессий

- Влах, Н.И. Профилактика невротических и психосоматических расстройств у предпринимателей/Н.И. Влах//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2011. -№ 1. -С. 23-27.

- Влах, Н.И. Психопатологические расстройства у предпринимателей. Психические расстройства в общей медицине/Н.И. Влах. -2011. № 3-4. -С. 28-30.

- Водопьянова, Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика/Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. -СПб.: Питер. -2009. -336 c.

- Кораблина, Е.П. Теоретические и прикладные аспекты помогающей деятельности/Е.П. Кораблина//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. -2003. -Т. 3. -№ 6. -С. 104-114.

- Левина, И.Л. Сравнительная оценка качества жизни разных профессиональных групп/И.Л. Левина, Н.В. Крутилова, Д.В. Пестерева//Вестник Кузбасского научного центра. -Вып. 19. «Достижения медицинской науки -практическому здравоохранению». -Кемерово, 2014. -С. 72-74.

- Лэнгле, А. Эмоциональное выгорание с позиции экзистенциального анализа/А. Лэнгле//Вопросы психологии. -2008. -№ 2. -С. 3-16.

- Милакова, В.В. Психологические особенности профессионального самоопределения будущих специалистов помогающих профессий социономического типа: автореф. дис. … канд. психол. наук/В.В. Милакова. -Астрахань: Астрахан. гос. ун-т, 2007. -23 с.

- Молчанова, Л.Н. Система регуляции состояния психического выгорания: на примере представителей профессий помогающего типа: автореф. дис. …. д-ра психол.наук/Л.Н. Молчанова. -М.: Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М.А. Шолохова, 2012. -46 с.

- Осипова, И.В. Психосоциальные факторы и профессиональный стресс у мужчин трудоспособного возраста/И.В. Осипова, О.И. Антропова, Н.В. Пырикова и др.//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2011. -Т. 26. -№ 4. -С. 162-166.

- Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие/под ред. Д. Я. Райгородского. -Самара: Издательский дом «БАХРАХ», 2001. -672 с.

- Рукавишников, А.А. Личностные детерминанты и организационные факторы генезиса психического выгорания у педагогов: дис. … канд. психол. наук/А.А. Рукавишников. -Ярославль, 2001.

- Саблина, Т.А. Профессиональное выгорание и трудовая мотивация медицинских сестер/Т.А. Саблина, Т.В. Бутенко//Сестринское дело. -2010. -№ 7. -С. 14-17.

- Сорокоумова, С.Н. Специфика профессиональной деятельности специалистов помогающих профессий/С.Н. Сорокоумова, В.П. Исаев//Педагогическое образование в России. -2013. -№ 4. -С. 186-190.

- Adam S., Nistor A., Nistor K. et al. Negative and positive predictive relationships between coping strategies and the three burnout dimensions among Hungarian medical students//Orv. Hetil. -2014. -Vol. 155. -N32. -P. 1273-1280.

- Maslach C., Leiter M.Р. The truth about bumout: How organization cause personal stress and what to do about it. -San Francisko, CA. -Jossey-Bass, 1997. -186 p.

- Schaufeli W.B., Salanova M. Efficacy or inefficacy, that's the question: burnout and work engagement, and their relationships with efficacy beliefs//Anxiety Stress Coping. -2007. -Vol.20. -N2. -P. 177-196.

- Thunder S., Snow M.,Honts C.R. The Zung Self-Rating Depression Scale: convergent validity and diagnostic discrimination//Assesment. -2002. -Vol.9. -N4. -P.401-405.

- Vaananen A., Pahkin K., Kalimo R. et al. Maintenance of subjective health during a merger: the role of experienced change and pre-merger social support at work in white-and blue-collar workers//Soc. Sci. Med. -2004. -Vol. 58. -№ 10. -P. 1903-1915.

- Vendeloo S.N., Brand P.L., Verheyen C.C. Burnout and quality of life among orthopedic trainees in a modern educational programme: importance of the learning climate//Bone Joint. J. -2014. -Vol. 96. -№ 8. -P. 1133-1138.