Эмоциональные проявления личности педагогов-мужчин и педагогов-женщин с разным уровнем конфликтоустойчивости

Автор: Каткова Е.Н., Опевалова Е.В.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 11, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты эмпирического исследования эмоциональных проявлений личности педагогов с разным уровнем конфликтоустойчивости. В исследовании приняли участие учителя общеобразовательных школ Хабаровского края в количестве 1 785 человек (мужчин и женщин). С помощью опросников определялся уровень конфликтности педагогов, стиль поведения в конфликте, показатели эмоционального интеллекта и уровень эмоционального выгорания отдельно у педагогов-мужчин и женщин. Выявлены как общие, так и отличительные характеристики эмоциональной сферы, способствующие стабильности их поведения в конфликтных ситуациях, и те особенности, которые приводят к эмоциональному выгоранию педагогов. Большинство педагогов обоих полов ориентированы в спорных ситуациях на компромисс, обладая средним уровнем конфликтоустойчивости, и на «сглаживание углов» в конфликте (примиренческий и компромиссный стили поведения). Интегративный показатель эмоционального интеллекта у педагогов-мужчин выше, чем у женщин, и положительно связан с конфликтоустойчивостью, но они более конфликтны, обнаруживают низкий уровень конфликтоустойчивости. Женщины менее конфликтны, но у них одни и те же показатели эмоционального интеллекта (эмоциональная осведомленность, эмпатия и возможность распознавать эмоции других людей), положительно связаны не только с конфликтоустойчивостью, но и с эмоциональным выгоранием. У педагогов-мужчин эмоциональное выгорание связано со стажем работы. Практическая значимость полученных результатов состоит в возможности дифференцированного сопровождения педагогов-мужчин и женщин при овладении ими медиативными технологиями и приемами сохранения эмоциональных ресурсов.

Конфликтоустойчивость, эмоциональный интеллект, стиль поведения в конфликте, педагоги-мужчины/женщины, эмоциональное выгорание, стаж работы

Короткий адрес: https://sciup.org/149146998

IDR: 149146998 | УДК: 159.923 | DOI: 10.24158/spp.2024.11.10

Текст научной статьи Эмоциональные проявления личности педагогов-мужчин и педагогов-женщин с разным уровнем конфликтоустойчивости

Постановка проблемы исследования . Современная система образования имеет высокую плотность конфликтогенных факторов. В группе риска, прежде всего, находится педагог, так как он является основным связующим звеном в системе отношений между участниками образовательного процесса. Т.В. Бугайчук и М.А. Юферова отмечают, что «конфликт – неизбежное явление в образовательном процессе, насыщенном личным и профессиональным общением различных групп (школьники и их родители, педагоги, администрация). Различия в возрасте, опыте, взглядах, ценностях участников образовательных отношений делают такое общение чрезвычайно напряженным…» (Бугайчук, Юферова, 2017: 114). В связи с введением в современную систему образования службы медиации становится актуальным комплексное изучение феномена конфликтоустойчивости педагога, а также причин возникновения конфликтов в его профессиональной деятельности.

В словаре конфликтолога под конфликтоустойчивостью понимается способность личности к организации наиболее приемлемой поведенческой траектории в конфликтной ситуации1. Н.Г. Маркова определяет конфликтоустойчивость как качество личности, которое сдерживает противоречия в проблемных ситуациях и регулирует отношения на конструктивной основе (Маркова, 2014). В большом психологическом словаре эмоциональная устойчивость определяется как система личностно-профессиональных качеств педагога, способных обеспечить его социальную и профессиональную успешность2.

Н.А. Жуковская занималась исследованием развития конфликтоустойчивости у педагогов и выделила ведущую роль педагога в процессе разрешения конфликтов. Автор делает акцент на характеристике «устойчивости» и ее видах: помехоустойчивость, нравственная устойчивость, трансситуативная и эмоциональная устойчивость. Фокусом нашего внимания является эмоциональная устойчивость. Н.А. Жуковская, с точки зрения педагогической деятельности, интерпретирует её как способность педагога к реагированию на напряженную педагогическую ситуацию, опираясь на эмоциональный, интеллектуальный и мотивационно-волевой компоненты психики для достижения целей педагогической деятельности в сложной эмоциогенной ситуации (Жуковская, 2016).

Ряд авторов (Г.И. Любимова, Б.И. Хасан, Л.А. Петровская, П.А. Мусинова и др.) выделяют понятие «конфликтная компетенция», в характеристику которой входит конфликтоустойчивость. В рамках компетентностного подхода конфликтоустойчивость определяется как когнитивная оценка вероятности возникновения и развития конфликтной ситуации, способность спроектировать собственный поведенческий маршрут и при этом контролировать своё психическое состоя-ние3 (Мусинов, 2015).

А.В. Бузмакова на основе эмпирического исследования сформулировала конфликтоустой-чивость учителей как гибкую психологическую систему, которая способствует оптимальному разрешению конфликтных ситуаций. В ее основе лежит баланс между конфликтными и волевыми качествами, и его нарушение приводит к конфликтам. В структуре конфликтоустойчивости автор выделяет следующие качества личности: (1) волевые: выдержка, настойчивость, инициативность, энергичность, ответственность; (2) конфликтные: обидчивость, неуступчивость, напористость; (3) поведенческие: потребность включенности в коллектив, уход как тип реагирования на конфликт (Бузмакова, 2013).

Е.Г. Казарова выделяет конфликтоустойчивость образовательного учреждения, которая основана на стратегии сотрудничества участников образовательного процесса (педагоги, родители, дети, администрация) и создает психологическую безопасность образовательной среды (Казарова, 2020). Н.Н. Лепехин и др. в своем исследовании при изучении конфликтоустойчивости у студентов (будущих педагогов) выделили факторные параметры её проявления: «агрессия», «паранойяльность» и «терпимость», и «что оптимум конфликтоустойчивого поведения в конкретной ситуации присутствует в случае сбалансированного влияния всех трех факторов» (Диспози-ционные предикторы конфликтоустойчивости студентов…, 2023: 103).

Профессиональная деятельность, по мнению Т.В. Бобровниковой, подвержена высокой вероятности эмоционального выгорания, сформировавшийся синдром приводит к нарушению профессиональных этических принципов и трудовой дисциплины, отказу от карьерного роста, снижению интереса к труду и жизни, к головной боли, чрезмерному употреблению лекарств (Бобровникова, 2007). И.В. Малышев, исследуя вопрос эмоционального выгорания специалистов в сложных условиях профессиональной деятельности, выделяет такие важные качества личности, как стрессоустойчивость и адаптивность, которые снижают вероятность выгорания (Малышев, 2018). М.Г. Искьердо, М. Наварро, С. Консепсьон, Б.Л. Эстебан отмечают, что развитие эмоционального истощения создает предпосылки ухода от социального взаимодействия, что является конфликтогенным фактором в профессиональной деятельности (Izquierdo et al., 2000). Американские и южнокорейские учёные вводят в психологию понятие «эмоциональный труд», который подразумевает ролевые конфликты и неопределенность, приводящие к эмоциональному диссонансу и впоследствии к высокому уровню эмоционального выгорания (Kwak et al., 2018).

М.В. Григорьева предлагает рассматривать феномен адаптационной/дезадаптационной готовности личности, находящейся в образовательной среде. Адаптационная готовность основана на позитивной «Я-концепции» и успешной социальной деятельности, а дезадаптационная ‒ на высокой тревожности и роли ведомого (Григорьева, 2018). С.В. Яремчук и А.В. Бакина выявили разные установки поведения в конфликтных ситуациях у педагогов-женщин с различным стажем педагогической деятельности в зависимости от удовлетворенности отношениями субъектов образовательного процесса. Педагоги с меньшим стажем проявляют активную форму разрешения конфликтов, со средним ‒ установку на сотрудничество и культуру саморегуляции, а с бόльшим стажем – демонстрируют открытые эмоциональные реакции в конфликте (Яремчук, Бакина, 2022).

К.С. Карапетян отмечает, что конфликтоустойчивость является признаком эмоциональноличностного благополучия, а «счастье», «везение» и «оптимизм» представляют, в свою очередь, его интернальные предикторы (Карапетян, 2018). В исследовании С.В. Яремчук также обнаружено, что реализация примиренческого стиля поведения в конфликте педагогами связана с их эмоциональной вовлеченностью в конфликт, где эмпатия позволяет почувствовать эмоции оппонента и откликнуться на них, а управление эмоциями снижает выраженность его реализации (Яремчук, 2023).

Исследования эмоционального интеллекта (А.Т. Ларина, И.В. Серафимович, Н.Н. Посы-соев и др.) показывают его влияние на адаптивность, конфликтоустойчивость, степень эмоционального выгорания, а также на рациональное мышление в условиях эмоционально-неопределённой ситуации профессионального взаимодействия. И.С. Почекаева и А.А. Белоусова подчеркивают губительный характер подавления собственных эмоций у начинающих педагогов и важность развития умения регулировать и контролировать свои эмоции (Ларина, 2016; Почекаева, Белоусова, 2023; Серафимович, Посысоев, 2020).

К.С. Шалагинова выявила различия в проявлении конфликтоустойчивости будущих педагогов-юношей и педагогов-девушек. Оказалось, что у большинства юношей (55 %) низкий уровень конфликтоустойчивости, в то время как у девушек (63 %) ‒ средний. Автор отмечает, что при наличии одинаковых эмоций и чувств мужчин и женщин, они по-разному их выражают в зависимости от гендерной роли. Повышение уровня конфликтоустойчивости юношей может быть связано с развитием эмпатии, «раскрепощением» эмоциональной сферы, а у девушек – с умением адекватно проявлять негативные эмоции в адрес других людей (Шалагинова, 2018).

Гендерную специфику агрессивности педагогов (как фактор провокации конфликтной ситуации) обнаружила в своем исследовании Е.М. Панова. Она установила, что учителя-мужчины разного возраста (23‒58 лет) превосходят учителей-женщин по степени суммарной агрессивности, мужчины более напористые и мстительные, у женщин больше выражена аутоагрессивность. По данным Н.Л. Волошинова, А.Н. Михайлова, Н.В. Журина, учителя-мужчины меньше, чем учителя женщины, удовлетворены местом работы и зарплатой, и по мере увеличения педагогического стажа у мужчин удовлетворенность работой снижается, а у женщин – возрастает. Женщин-педагогов в профессии мотивируют взаимоотношения с коллегами и профессиональные достижения, а мужчин ‒ высокая оплата труда (Панова, 2009).

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования показал, что эмоции педагогов и умение применять различные техники саморегуляции в спорных ситуациях являются значимыми факторами их конфликтоустойчивости, и имеются различия в уровнях проявления будущих педагогов-юношей и девушек. Особенности проявления эмоциональных предикторов конфликтоустойчивости педагогов-мужчин и женщин нам не удалось обнаружить, что и стало целью нашего исследования.

В исследовании приняли участие учителя общеобразовательных школ Хабаровского края в количестве 1 785 человек, из них педагогов-женщин ‒ 1 661 и мужчин ‒ 124. Средний стаж педагогической деятельности опрошенных педагогов составил 43 года, а стаж работы ‒ 18 лет. В исследовании применялось 4 опросника: «Определение уровня конфликтоустойчивости», «Экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликтной ситуации», «Диагностика эмоционального интеллекта (Н. Холл)»1 и «Анкета для оценки синдрома эмоционального выгорания»2.

Мы предположили различия в уровнях конфликтоустойчивости педагогов-мужчин и педагогов-женщин и особенности влияния эмоциональных предикторов на уровень конфликтоустой-чивости. Достоверность различий в количественных показателях между двумя выборками (педагоги-женщины и педагоги-мужчины) определялась критерием φ* углового преобразования Фишера, а связь между конфликтоустойчивостью педагогов и эмоциональными проявлениями личности – ранговой корреляцией Спирмена в программе STATISTICA 10.

Обсуждение результатов исследования . Первоначально рассмотрим количественное распределение педагогов-мужчин и женщин по уровням конфликтоустойчивости, что представлено ниже в таблице 1.

Таблица 1 – Количественное распределение педагогов по уровням конфликтоустойчивости3

Table 1 – Quantitative Distribution of Teachers by Levels of Conflict Resilience

|

Уровни |

Абс. число |

Кол-во, в % |

Мужчины |

Женщины |

Значения φ эмп. |

||

|

абс. число |

кол-во, в % |

абс. число |

кол-во, в % |

||||

|

Высокий |

683 |

38,2 |

4 |

3,2 |

644 |

38,8 |

1,914* |

|

Средний |

951 |

53,3 |

9 |

7,3 |

878 |

52,9 |

1,125 |

|

Низкий |

119 |

6,7 |

72 |

58,1 |

110 |

6,6 |

0,269 |

|

Очень низкий |

33 |

1,8 |

39 |

31,5 |

29 |

1,7 |

9,944** |

|

Всего |

1 785 |

124 |

1 661 |

||||

Условные обозначения : *φ кр. = 1,64 при р ≤ 0,05; **φ кр. = 2,28 при р ≤ 0,01.

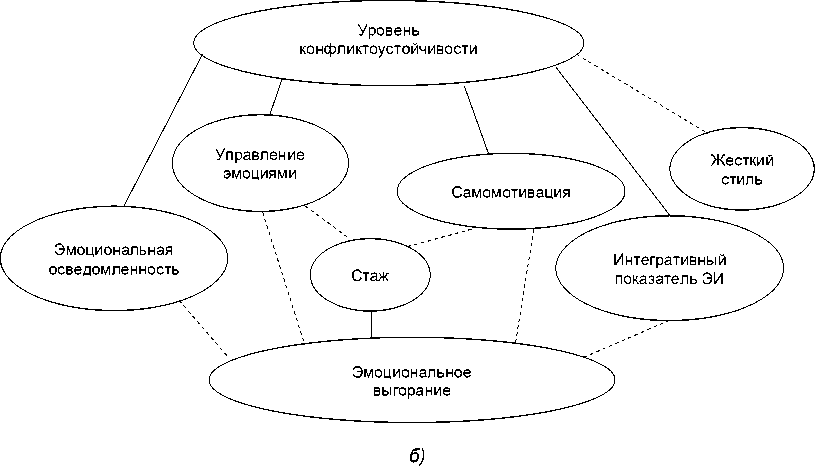

Из таблицы 1 видно, что большинство педагогов, как мужчин, так и женщин, находятся на среднем уровне конфликтоустойчивости (соответственно, 53,3 % и 52,9 %), свидетельствующем об их ориентации на компромисс, избежание конфликта (различия статистически незначимы). Значимые различия обнаружены в проявлении высокого и очень низкого уровней конфликтоустойчи-вости. Педагоги-женщины статистически значимо чаще, чем мужчины, обнаруживают высокий уровень конфликтоустойчивости – 38,8 % против 3,2 %, а мужчины ‒ очень низкий уровень – 31,5 % против 1,7 %, то есть, треть педагогов-мужчин из числа обследованных конфликтны. В таблице 2 приводится частота встречаемости разных уровней эмоционального выгорания педагогов.

Таблица 2 ‒ Количественное распределение педагогов (мужчин и женщин) по уровням эмоционального выгорания

Table 2 ‒ Quantitative Distribution of Teachers (Men and Women) by Levels of Emotional Burnout

|

Уровни |

Абс. число |

Кол-во, в % |

Мужчины |

Женщины |

Значения φ эмп. |

||

|

абс. число |

кол-во, в % |

абс. число |

кол-во, в % |

||||

|

Высокий |

187 |

10,5 |

30 |

24,2 |

629 |

37,9 |

4,334** |

|

Средний |

949 |

53,2 |

73 |

58,9 |

875 |

52,7 |

1,340 |

|

Низкий |

649 |

36,4 |

21 |

16,9 |

157 |

9,5 |

5,129** |

|

Всего |

1 785 |

124 |

1 661 |

||||

Условные обозначения: **φ кр. = 2,28 при р ≤ 0,01.

Из таблицы 2 видно, что у педагогов-женщин статистически значимо чаще встречается высокий уровень эмоционального выгорания (37,9 % против 24,2 %), а у мужчин – низкий (16,9 % против 9,5 %). Средний уровень является преобладающим как у мужчин, так и у женщин, соответственно 58,9 % и 52,7 % (различия статистически незначимы).

Рассмотрим особенности в проявлении эмоционального интеллекта. В таблице 3 приводится частота встречаемости интегративного показателя эмоционального интеллекта на разных уровнях у педагогов обоих полов, а в таблице 4 – встречаемость отдельных, частных показателей проявления эмоционального интеллекта.

Из таблицы 3 видно, что большинство мужчин (55,6 %) статистически значимо чаще обнаружили высокий уровень интегративного показателя эмоционального интеллекта, а женщины – низкий (57,2 %). Около трети обследованных педагогов обоих полов находится на среднем уровне.

Таблица 3 ‒ Количественное распределение педагогов (мужчин и женщин) по уровням интегративного показателя эмоционального интеллекта

Table 3 ‒ Quantitative Distribution of Teachers (Men and Women) by Levels of the Integrated Indicator of Emotional Intelligence

|

Уровни |

Абс. число |

Кол-во, в % |

Мужчины |

Женщины |

Значения φ эмп. |

||

|

абс. число |

кол-во, в % |

абс. число |

кол-во, в % |

||||

|

Высокий |

199 |

11,1 |

69 |

55,6 |

185 |

11,1 |

10,778** |

|

Средний |

568 |

31,8 |

41 |

33,0 |

526 |

31,7 |

0,321 |

|

Низкий |

1 018 |

57,0 |

14 |

11,3 |

950 |

57,2 |

11,180** |

|

Всего |

1 785 |

124 |

1 661 |

||||

Условные обозначения: **φ кр. = 2,28 при р ≤ 0,01.

Количественные данные таблицы 4 демонстрируют доминирование низкого уровня по всем показателям как у мужчин, так и у женщин (эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, самомотивация, эмпатия и распознавание эмоций других людей). Вместе с тем педагоги-мужчины (хоть и небольшим числом (16,1 %)), значимо чаще, чем женщины (8,3 %), обнаружили высокий уровень управления своими эмоциями, а педагоги-женщины – значимо чаще – низкий (71,2 % против 58,9 %). Эмпатию значимо чаще проявляют женщины (21,8 %), чем мужчины (12,1 %).

Таблица 4 ‒ Количественное распределение, в процентах, педагогов мужчин и женщин по уровням частных показателей эмоционального интеллекта

Table 4 ‒ Quantitative Distribution, in Percentages, of Male and Female Teachers by Levels of Specific Indicators of Emotional Intelligence

|

Частные показатели эмоционального интеллекта |

Высокий |

Средний |

Низкий |

|||

|

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

|

|

Эмоциональная осведомленность |

17,7 |

18,3 |

30,6 |

31,3 |

51,6 |

50,5 |

|

Управление своими эмоциями |

16,1 |

8,3 |

25,0 |

20,5 |

58,9 |

71,2 |

|

φ эмп. = 2,597** |

нет различий |

φ эмп . = |

2,793 ** |

|||

|

Самомотивация |

25,8 |

19,9 |

27,4 |

28,8 |

46,8 |

51,2 |

|

Эмпатия |

12,1 |

21,8 |

35,5 |

30,7 |

52,4 |

47,5 |

|

φ эмп . = 2,803** |

нет различий |

нет различий |

||||

|

Распознавание эмоций других людей |

16,1 \ |

20,5 |

28,2 \ |

30,1 |

55,6 \ |

49,4 |

|

нет различий |

нет различий |

нет различий |

||||

Условные обозначения: **φ кр. = 2,28 при р ≤ 0,01.

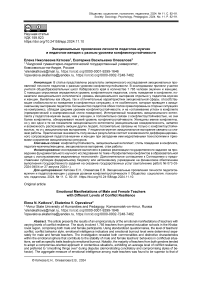

Регуляция эмоций в конфликте обнаруживается в стилевых особенностях поведения. На рисунке 1 показана частота встречаемости жесткого, примиренческого, компромиссного, мягкого и уходящего стилей, в процентах на разных уровнях. Обнаружено, что примиренческий и компромиссный стили на высоком уровне применяют как педагоги-мужчины, так и женщины, однако у женщин эти стили встречаются статистически значимо чаще (для примиренческого стиля φ эмп. = 2,805; для компромиссного ‒ φ эмп. = 3,701 при р ≤ 0,01).

Педагоги с высоким уровнем проявления этих стилей ориентированы на «сглаживание углов» и с самого начала разногласий готовы к компромиссу. Жесткий стиль на высоком уровне (отстаивание своей правоты) педагоги применяют очень редко : 3,2 % ‒ мужчины и 0,1 % ‒ женщины. Чаще всего встречается средний уровень. Мягкий и уходящий стили в конфликте на высоком уровне также встречаются довольно редко (в диапазоне от 5,6 % до 11,0 %). Явно доминирует средний уровень (около 80,0 %) готовности педагогов (как мужчин, так и женщин) отказаться от своей позиции, принять точку зрения оппонента (мягкий стиль) и уйти от конфликта (уходящий).

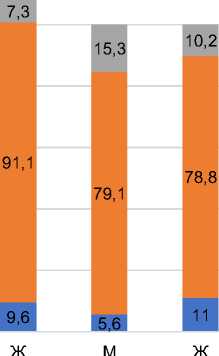

Рассмотрим взаимосвязь эмоциональных проявлений личности педагогов с уровнем их конфликтоустойчивости. В таблице 5 приведены коэффициенты корреляций уровня конфликто-устойчивости с различными проявлениями эмоциональности личности и стажем работы педагогов, а на рисунке 2 эти связи представлены наглядно. Из таблицы 5 и рисунка 2 видно, что показатель уровня конфликтоустойчивости по-разному связан с показателями эмоционального интеллекта. У педагогов-женщин (рис. 2 а ) конфликтоустойчивость положительно коррелирует с распознаванием эмоций других людей, эмоциональной осведомленностью и эмпатией, но эти же показатели значимо положительно связаны с эмоциональным выгоранием.

16,9

19,5

8,1

67,7

79,9

80,4

24,2

Высокий

Средний

Низкий

5,7

58,2

36,1

8,9

4,5

10,5

59,6

31,5

47,3

48,2

81,4

3,2 М

0,1 Ж

8,1

М

Ж

М

Ж

М

Уходящий

Жесткий

Примиренческий

Компромиссный

Мягкий

Рисунок 1 ‒ Частота встречаемости, в процентах высокого, среднего и низкого уровня стилей поведения педагогов в конфликте (мужчин и женщин)

Figure 1 ‒ Frequency of Occurrence, as a Percentage of High, Medium and Low-Level Behavioral Styles of Teachers in Conflict (Men and Women)

Таблица 5 – Взаимосвязь конфликтоустойчивости педагогов (мужчин и женщин)

с показателями эмоционального интеллекта, стилями поведения в конфликте, эмоциональным выгоранием и стажем работы (статистически значимые связи выделены жирным курсивом)

Table 5 – The Relationship between Conflict Tolerance of Teachers (Men and Women) and Indicators of Emotional Intelligence, Behavior Styles in Conflict, Emotional Burnout and Length of Service (Statistically Significant Relationships are Highlighted in Bold Italics)

|

Коррелируемые показатели (при р ≤ 0,05) |

Стаж работы |

Уровень конфликтоустойчивости |

Эмоциональное выгорание |

|||

|

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

|

|

Уровень конфликтоустойчивости |

‒0,09 |

‒0,06 |

1,00 |

1,00 |

‒0,07 |

0,16 |

|

Жесткий стиль |

‒0,01 |

‒0,08 |

‒0,28 |

‒0,04 |

0,15 |

0,17 |

|

Примиренческий стиль |

0,06 |

0,00 |

0,07 |

0,05 |

‒0,03 |

‒0,02 |

|

Компромиссный стиль |

0,04 |

0,12 |

0,10 |

‒0,15 |

0,02 |

‒0,03 |

|

Мягкий стиль |

0,08 |

0,06 |

0,05 |

‒0,13 |

0,06 |

‒0,12 |

|

Уходящий стиль |

0,12 |

0,20 |

‒0,05 |

‒0,10 |

0,14 |

0,08 |

|

Эмоциональная осведомленность |

‒0,08 |

‒0,09 |

0,20 |

0,19 |

‒0,19 |

0,20 |

|

Управление своими эмоциями |

‒0,18 |

‒0,04 |

0,23 |

0,18 |

‒0,25 |

0,07 |

|

Самомотивация |

‒0,23 |

‒0,09 |

0,20 |

0,14 |

‒0,26 |

0,13 |

|

Эмпатия |

‒0,02 |

‒0,14 |

0,17 |

0,20 |

‒0,16 |

0,20 |

|

Распознавание эмоций других людей |

‒0,05 |

‒0,07 |

0,18 |

0,18 |

‒0,15 |

0,20 |

|

Интегративный уровень эмоционального интеллекта |

‒0,13 |

‒0,08 |

0,20 |

0,17 |

‒0,27 |

0,15 |

|

Стаж работы |

1,00 |

1,00 |

‒0,09 |

‒0,06 |

0,20 |

‒0,16 |

Можно предположить, что «выгорание» возникает при низком уровне управления своими эмоциями (табл. 4) и высокой «включенности» в ситуацию (эмпатии). Значимая положительная связь со стажем работы уходящего стиля поведения в конфликте подтверждает желание педагогов-женщин не доводить до открытого столкновения или избегать его.

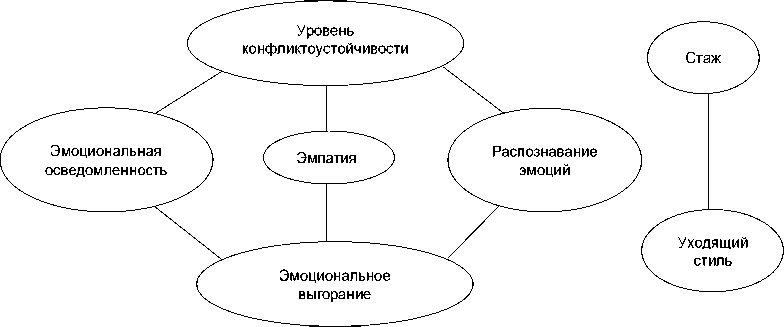

Из рисунка 2 б видно, что у педагогов-мужчин конфликтоустойчивость так же, как и у женщин, положительно коррелирует с проявлениями эмоционального интеллекта, но совпадает лишь один показатель – «эмоциональная осведомленность», остальные показатели (управление эмоциями, самомотивация, интегративный показатель эмоционального интеллекта) отличаются. Напомним, что интегративный показатель эмоционального интеллекта и управление эмоциями у педагогов-мужчин значимо выше, чем у женщин (табл. 3‒4). Все четыре показателя эмоционального интеллекта у мужчин статистически значимо отталкиваются от показателя «эмоциональное выгорание», что может указывать на рациональное применение эмоций. Эмоциональное выгорание у педагогов-мужчин значимо положительно коррелирует со стажем работы, а эмоциональные показатели «управление своими эмоциями» и «самомотивация» ‒ отрицательно. Конфликтоустойчивость мужчин отрицательно коррелирует с жестким стилем поведения в конфликте, что подтверждает преимущественное использование лояльных стилей в спорных ситуациях (примиренческого и компромиссного).

а)

Рисунок 2 ‒ Взаимосвязь показателей конфликтоустойчивости и эмоциональных особенностей личности у педагогов-женщин и педагогов-мужчин:

а ‒ педагоги-женщины; б ‒ педагоги-мужчины

-

Figure 2 ‒ The Relationship between Indicators of Conflict Tolerance

and Emotional Personality Traits of Female and Male Teachers:

a ‒ Female Teachers; b ‒ Male Teachers

Таким образом, более низкая чувствительность к проблемам других людей и высокая саморегуляция педагогов-мужчин позволяют им быть эмоционально стабильными, «не выгорать», а эмпатия женщин, наоборот, ‒ «сгорать». Вместе с тем у женщин значимо доминирует высокий уровень конфликтоустойчивости, а у мужчин ‒ низкий и очень низкий.

Выводы:

-

1. Конфликтоустойчивость педагогов-мужчин и женщин имеет как общие проявления, так и свои особенности. Большинство педагогов обоих полов ориентированы в спорных ситуациях на компромисс, обладая средним уровнем конфликтоустойчивости, и ориентированы на «сглаживание углов» (примиренческий и компромиссный стили поведения в конфликте). Однако около одной трети женщин проявляют высокий уровень конфликтоустойчивости, а мужчины (тоже около трети) ‒ очень низкий, то есть они конфликтны.

-

2. Педагоги-мужчины (большинство) обладают высоким эмоциональным интеллектом и бόльшими возможностями управлять своими эмоциями в сравнении с женщинами, которые преимущественно обнаруживают в целом низкий эмоциональный интеллект, но значимо чаще, чем мужчины, проявляют высокий уровень эмпатии.

-

3. Выявлена связь показателей эмоционального интеллекта с конфликтоустойчивостью педагогов. У женщин конфликтоустойчивость связана с эмоциональной осведомленностью, эмпатией и возможностью распознавать эмоции других людей, но эти же показатели эмоционального интеллекта связаны с эмоциональным выгоранием. Разделяя свои эмоции с эмоциями других (проявляя эмпатию), они «выгорают». У педагогов-мужчин конфликтоустойчивость тоже связана с показателями эмоционального интеллекта (интегративным, эмоциональной осведомленностью, самомотивацией и возможностью управлять своими эмоциями), но они отталкиваются от показателя «эмоциональное выгорание» (связи значимо отрицательные), они рационализируют проблемы других. У педагогов-мужчин эмоциональное выгорание коррелирует со стажем работы.

-

4. Полученные результаты исследования позволяют рекомендовать обучение педагогов, с одной стороны, конструктивным методам взаимодействия в спорных, конфликтных ситуациях (особенно мужчин), а с другой – способам сохранения своих эмоциональных ресурсов в целях профилактики эмоционального выгорания (преимущественно женщин).

Список литературы Эмоциональные проявления личности педагогов-мужчин и педагогов-женщин с разным уровнем конфликтоустойчивости

- Бобровникова Т.В. Эмоциональное «выгорание» как фактор возникновения внутриличностного конфликта // Психо-педагогика в правоохранительных органах. 2007. № 1 (28). С. 56‒58.

- Бугайчук Т.В., Юферова М.А. Развитие конфликтологической компетентности преподавателя вуза // Ярославский педагогический вестник. 2017. № 2. С. 114‒117.

- Бузмакова А.В. К вопросу об определении видов конфликтоустойчивости учителей // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 34 (325). С. 95‒97.

- Григорьева М.В. Типы адаптационной готовности личности в образовательной среде школы // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2018. Т. 7, № 1. С. 56‒61. https://doi.org/10.18500/2304-9790-2018-7-1-56-61.

- Диспозиционные предикторы конфликтоустойчивости студентов / Н.Н. Лепехин [и др.] // Социальная психология и общество. 2023. Т. 14, № 1. С. 92–110. https://doi.org/10.17759/sps.2023140106.

- Жуковская Н.А. Развитие конфликтоустойчивости педагога // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, № 2. С. 216–220. https://doi.org/10.18500/1819-7671-2016-16-2-216-220.

- Казарова Е.Г. Создание психологически безопасной среды взаимодействия педагога с родителями воспитанников как одно из условий формирования единого образовательного пространства развития дошкольника // Вестник практической психологии образования. 2020. Т. 17, № 1. С. 51–58. https://doi.org/10.17759/bppe.2020170106.

- Карапетян Л.В. Предикторы эмоционально-личностного благополучия. Часть 1: интернальные позитивные предикторы // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2018. Т. 24, № 2 (174). С. 66‒73.

- Ларина А.Т. Роль эмоционального интеллекта в предотвращении эмоционального выгорания педагога // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 10 (52). С. 121‒123. https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.52.135.

- Малышев И.В. Стрессоустойчивость и адаптационные возможности личности выгорающих специалистов в сложных условиях профессиональной деятельности // Современные исследования социальных проблем. 2018. Т. 9, № 7. С. 152‒166. https://doi.org/10.12731/2218-7405-2018-7-152-166.

- Маркова Н.Г. Конфликтоустойчивость личности как индикатор безопасности в поликультурном мире // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2014. Т. 8, № 2. С. 63‒66.

- Мусинов П.А. К вопросу о сущности конфликтной компетентности руководителя образовательного учреждения как ком-понента нравственно-правовой культуры // Crede Experto : транспорт, общество, образование, язык. 2015. № 1. С. 88‒98.

- Панова Е.М. Особенности агрессивности учителей в связи со стажем работы и полом // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 112. С. 286‒289.

- Почекаева И.С., Белоусова А.А. Развитие эмоционального интеллекта у начинающих педагогов // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. 2023. № 19. С. 205‒211.

- Серафимович И.В., Посысоев Н.Н. Эмоциональный интеллект – предиктор профессионализма педагога? // Образовательная политика. 2020. № 2 (82). С. 106‒114. https://doi.org/10.22394/2078-838X-2020-2-106-114.

- Шалагинова К.С. Учет гендерных особенностей поведения в конфликте при формировании конфликтологической компетентности будущих педагогов // Мир педагогики и психологии. 2018. № 2 (19). [Без пагинации].

- Яремчук С.В. Личностные предикторы реализации педагогами примиренческого стиля поведения в конфликте // Ме-диация в образовании: социокультурный контекст : материалы V Международной конференции / под общ. ред. О.Г. Смоляниновой. Красноярск, 2023. С. 220‒224.

- Яремчук С.В., Бакина А.В. Взаимосвязь конфликтоустойчивости педагогов и их удовлетворенности отношениями с разными субъектами профессиональной деятельности // Проблемы психологического благополучия : материалы Между-народной заочной научной конференции. Екатеринбург- Фергана, 2022. С. 189–197.

- Izquierdo M.G., Navarro M., Concepcion S., Esteban B.L. Burnout, satisfaccion laboral y bienestar enpersonal sanitario de salud mental // Revista de Psicologia Del Trabajo Y De Las Organizaciones. 2000. Vol. 16, no. 2. Р. 215‒228. (на испан. яз.)

- Kwak H., McNeeley S., Kim S.-H. Emotional Labor, Role Characteristics, and Police Officer Burnout in South Korea: The Mediating Effect of Emotional Dissonance // Police Quarterly. 2018. Vol. 21, no. 2. Р. 223‒249. https://doi.org/10.1177/1098611118757230.