Эмоциональные состояния осужденных в контексте понятия "временная перспектива"

Автор: Алигаева Нигар Назимовна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психокоррекция и регуляция состояний

Статья в выпуске: 3 (90), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Процесс отбывания наказания в местах лишения свободы приводит к пространственным изменениям и отчетливо разделяет жизнь человека на «до» и «после». Являясь частью пространственно-временного континуума, восприятие времени также претерпевает изменения. Цель - изучение особенностей эмоциональных состояний осужденных (а также осужденных-инвалидов) в контексте понятия «временная перспектива» для определения основных мишеней психокоррекционного воздействия. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 273 осужденных в возрасте от 22 до 65 лет, отбывающих наказание в подведомственных организациях и учреждениях УФСИН России по Рязанской области. Эмпирическими методами послужили шкала ситуативной тревожности Спилбиргера-Ханина, опросник потребности в достижении Ю. М. Орлова, тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга, опросник потребности в общении Ю. М. Орлова, шкала дифференциальных эмоций К. Изарда, опросник временной перспективы Ф. Зимбардо. Результаты и обсуждение. В ходе данного исследования было выявлено, что для осужденных без инвалидности в большей степени характерен высокий уровень ситуативной тревожности, а также наличие корреляционных связей между исследуемыми параметрами эмоциональных состояний. В выборке осужденных-инвалидов также была выделена группа лиц, имеющих высокий уровень ситуативной тревожности, в которой наблюдаются корреляционные связи между исследуемыми параметрами, что свидетельствует о тесной взаимосвязи между тремя блоками эмоциональных состояний при наличии высокого показателя блока «Прошлое». Выводы. Исследование позволило выделить следующие мишени психокоррекционного воздействия: высокий уровень ситуативной тревожности, необходимостно-упорствующий тип и импунитивная направленность реакции на фрустрацию, высокие показатели индексов негативных и тревожно-депрессивных эмоций.

Временная перспектива, эмоциональные состояния, осужденные-инвалиды, отбывание наказания, места лишения свободы

Короткий адрес: https://sciup.org/149141009

IDR: 149141009 | УДК: 159.96 | DOI: 10.24412/1999-6241-2022-390-326-333

Текст научной статьи Эмоциональные состояния осужденных в контексте понятия "временная перспектива"

Nigar N. Aligaeva 1, post-graduate student at the chair of General and Social Psychology; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Эмоциональные состояния, тесно связанные с потребностями, мотивами поведения и действиями, являются «индикаторами» общего состояния человека. Эмоции и эмоциональные состояния не только обусловливают деятельность, но и сами обусловливаются ею. В данном случае отбывание наказания влияет на состояние человека, выступая социальным фактором воздействия, а также вызывая различные эмоциональные состояния.

Экстремальные обстоятельства и сложные жизненные ситуации способны приводить к изменению временной перспективы: расщеплению временной структуры, временной дезориентации субъекта, рассинхронизации временных локусов, дефицитарности смысловой наполненности одной или нескольких временных зон и т. д. В качестве стратегии совладания при возникновении трудностей человек осознанно выбирает «уход» в одну из категорий временного континуума: «застревание в прошлом», безосновательную идеализацию и невротическую устремленность в будущее, гедонистическую фиксацию на настоящем в ущерб планированию жизненной перспективы. Однако данные стратегии могут блокировать способность человека взаимодействовать с окружающим миром, затруднять процессы адаптации и ресоциализации [1].

Ситуация отбывания наказания в местах лишения свободы является объективно экстремальной, затрудняющей возможности человека справляться с возникающими трудностями привычными ему способами, приводящей к изменению хронотопических характе- ристик его мира. Возникающие негативные эмоциональные состояния протекают на фоне необходимости адаптации к новым условиям: хронической потери свободы выбора, отсутствия уединения, ежедневной стигматизации, постоянного страха, необходимости носить «маску неуязвимости» и эмоциональной уравновешенности (во избежание эксплуатации другими), а также и постоянного следования «навязанным извне» строгим правилам и распорядку [2]. Однако ситуация усугубляется при наличии различных физических нарушений и хронических соматических заболеваний, приведших к установлению группы инвалидности. Известно, что процесс отбывания наказания также оказывает значительное воздействие на здоровье человека [3]. По шкале стресса Холмса-Рея тюремное заключение занимает 4 место в списке (63 балла), а серьезная травма или заболевание — 6 место (53 балла), что свидетельствует о высоком уровне психотравма-тизации, связанном с данными событиями.

Отбытие наказания в местах лишения свободы приводит к пространственным изменениям в жизни: человек ограничивается в территориальном плане, во взаимодействии с обществом. Восприятие времени, выступающее частью пространственно-временного континуума, приобретает специфические черты для осужденных, в том числе для осужденных-инвалидов, на восприятие времени которых также оказывает воздействие наличие заболеваний [4].

Именно поэтому целью настоящего исследования служит изучение особенностей эмоциональных состояний осужденных (а также осужденных-инвалидов) в контексте понятия «временная перспектива» для выявления основных мишеней психокоррекционного воздействия.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы.

Эмоциональные состояния — это «переживания человеком своего отношения к окружающей действительности и к самому себе в определенный момент времени, относительно устойчивые и типичные для данного человека; те состояния, которые регулируются преимущественно эмоциональной сферой и охватывают эмоциональные реакции и эмоциональные отношения» [5].

Эмоциональные состояния различаются по продолжительности (продолжительные и краткие), силе влияния на переживания и поведение человека (глубокие и поверхностные), модальности (положительные и отрицательные), воздействию на организм (стенические, астенические и амбивалентные), степени осознанности (осознанные и неосознанные), выполняемым функциям.

В основу данного исследования положены выделенные Е. П. Ильиным эмоциональные состояния: связанные с прогнозом и ожиданием; связанные с достижением и недостижением цели; коммуникативные [6]. В каждом варианте присутствуют параметры, значимые при исследовании состояний лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы: в первом — ситуативная тревожность, во втором — фрустрационные состояния, в третьем — доминирующие (актуальные) эмоции.

Для осужденных характерны различные проявления эмоций и состояний, граничащих между нормой и патологией: эмоциональная односторонность, эмоциональная тупость, повышенное эмоциональное возбуждение и неуравновешенность, низкая эмоциональная отзывчивость, искажение чувств, эмоциональная напряженность под воздействием стрессовых факторов. Особенности эмоциональных состояний осужденных могут быть проявлениями эмоционального типа личности, устойчивых черт личности, качеств характера или психопатии [7]. По мере адаптации к условиям отбывания наказания осужденные становятся более эмоционально отстраненными, «социально» замкнутыми, не способными полноценно адаптироваться к жизни после освобождения [8].

Эмоциональные состояния связаны с отношением человека к прошлому, настоящему и будущему, так как благодаря анализу и интерпретации событий прошлого и проектированию будущего люди создают нарратив о своей жизни, который составляет представление личности о собственном Я (личностные диспозиции) [9]. Однако отбытие наказания не только оказывает воздействие на восприятие психологического времени, но и способствует фундаментальным изменениям в личности осужденного, что также затрудняет благоприятную адаптацию после освобождения [10].

А. С. Спиваковская и А. С. Четкина выявили, что актуальное эмоциональное состояние способно влиять на характер актуализации событий (положительное эмоциональное состояние может актуализировать позитивные события жизни; отрицательное — негативные) [11]. М. А. Падун, М. А. Гагарина, А. Н. Зелянина определили, что представления человека о прошлом — это результат его субъективной эмоциональной и когнитивной обработки [12].

При объективном изменении характеристик пространства, скорее всего, произойдут изменения и временных характеристик. Е. В. Некрасова отмечает, что «деформация жизненного пространства всегда сопровождается изменением субъективного восприятия времени, которое может выражаться в его (времени) „замедлении“, „убыстрении“, „остановке“, а в отдельных случаях — во „вневременности бытия“, потере чувства реальности, проживании „псевдожизни“, построении „псевдобудущего“» [13].

Временная перспектива исследовалась у лиц, осужденных за корыстные преступления (А. А. Мартынова [14]), за преступления, связанные с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (Е. С. Лобанова, А. А. Михайлова [15]), за экстремистскую и террористическую деятельность, а также за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы (П. Н. Казберов, А. В. Новиков [16]).

Ю. В. Славинская и Б. Г. Бовин анализировали временную перспективу осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, и выявили, что позитивное реконструирование прошлого, наполнение смыслами настоящего и будущего позволяют человеку обеспечить «психологическую опору, защиту от неподвижности времени и его опасностей для психического и физического здоровья» [17].

-

Е . А. Ипполитова изучала временную перспективу осужденных на разных этапах отбывания наказания и установила, что вне зависимости от срока осужденные ориентированы на фаталистическое настоящее, позитивное прошлое и будущее [18].

Период отбывания наказания в местах лишения свободы, который отчетливо разделяет жизнь человека на «до» и «после», создает все предпосылки для самоопределения, формирования «новой» личности с новыми взглядами на свой жизненный путь. Проявление сильной ориентации на «до», на собственное прошлое способствует когнитивному сдвигу при оценке событий в настоящем времени. Представления о прошлом опираются на реальные события, происходившие ранее, или являются продуктом когнитивной интерпретации [19].

Польскими исследователями во главе с K. Tucholska была разработана методика Prison Time, позволяющая изучить перцептивно-формальные измерения времени (темп, динамику, изменчивость) и эмоциональновалентное измерение (эмоциональное отношение к переживанию времени на момент отбытия наказания) [20].

По мнению Р. А. Ахмерова, лица с инвалидностью обладают «биографической близорукостью», которая проявляется в неспособности «видеть» жизненную перспективу. Их представления о будущем менее продуманы, негибки, скудны [21].

Таким образом, временная перспектива лиц с инвалидностью, отбывающих наказание в местах лишения свободы, характеризуется дезинтеграцией, направленностью временного вектора переживаний в прошлое, фаталистическим отношением к настоящему.

Материалы и методы

Эмпирическое исследование проводилось на базе подведомственных организаций и учреждений УФСИН России по Рязанской области с осужденными мужчинами в возрасте от 22 до 65 лет. В эмпирическом исследо- вании приняли участие 273 человека. Основанием разделения испытуемых на две группы являлось наличие инвалидности (физических нарушений и соматических заболеваний). Экспериментальную группу составили 123 осужденных-инвалида. В контрольную группу были включены 150 осужденных без инвалидности.

В ранее опубликованных работах автора иллюстрировалась модель эмоциональных состояний в контексте понятия «временная перспектива» [22], суть которой заключается в том, что представленные Е. П. Ильиным разновидности эмоциональных состояний сопоставляются с тремя временными отрезками жизни:

-

— эмоциональные состояния прогноза / ожидания — «Прошлое»;

-

— эмоциональные состояния достижения / недостижения — «Будущее»;

-

— коммуникативные эмоциональные состояния — «Настоящее».

Для исследования эмоциональных состояний осужденных использовались сравнительный метод; шкала ситуативной тревожности Спилбиргера-Ханина, опросник потребности в достижении Ю. М. Орлова, тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга, опросник потребности в общении Ю. М. Орлова, шкала дифференциальных эмоций К. Изарда; для количественной обработки данных — t-критерий Стьюдента, коэффициент корреляции Пирсона, для качественной обработки — анализ и описание; структурный метод. Для исследования особенностей восприятия психологического времени применялся опросник временной перспективы Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной.

Результаты и обсуждение

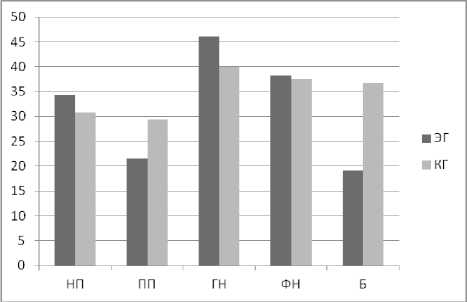

При проведении эмпирического исследования было выявлено, что осужденными-инвалидами прошлое воспринимается негативно (свойственны непринятие событий прошлого, разочарование), для них настоящее оторвано от прошлого и будущего и направлено на удовлетворение актуальных потребностей и получение удовольствия, будущее характеризуется отсутствием конкретных целей и планов (рис. 1).

Связь эмоционального состояния с прогнозом. Высокие показатели ситуативной тревожности характерны для лиц, не имеющих инвалидности (t эмп.=1,38; p>0,05). Это связано с тем, что данные лица после освобождения из мест лишения свободы сталкиваются с различными обстоятельствами (трудоустройство и поиск жилья), что изначально приводит к негативным ожиданиям, так как прошлый опыт часто был безуспешным. Осужденные-инвалиды знают о наличии государственных социальных программ помощи и поддержки людям с инвалидностью, поэтому на момент отбытия наказания стремятся получить необходимые документы, социальные льготы и пенсию.

Рис. 1. Сравнение средних показателей по опроснику временной перспективы: НП — негативное прошлое; ПП — позитивное прошлое; ГН — гедонистическое настоящее; ФН — фаталистическое настоящее; Б — будущее; ЭГ — экспериментальная группа; КГ — контрольная группа ( Fig. 1. Comparison of average values according to Time Perspective Inventory: НП — NP (negative past); ПП — PP (positive past); ГН — HP (hedonistic present); ФН — FP (fatalistic present); Б — F (future); ЭГ — EG (experimental group); КГ — CG (control group))

Например, 42% осужденных с инвалидностью, содержащихся в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской обла- сти, также поддерживают отношения с родственниками и близкими людьми путем приема посылок и передач, краткосрочных и длительных свиданий, а после освобождения планируют воссоединяться с семьями.

Связь эмоционального состояния с достижением / недостижением цели. Одним из наших предположений было то, что при высокой потребности в достижении цели осужденные предпринимают активные шаги к реализации задуманного, а при возникновении стрессовых ситуаций их стратегии поведения будут соответствовать стандартным (средним) принятым в обществе показателям реакций на фрустрирую-щую ситуацию. Повышенный уровень потребности (6,1%) (табл. 1) в достижении цели более характерен для осужденных-инвалидов (t эмп.=3,9; p<0,01), однако в большей степени их показатели были в пределах средних и статистически не значимых корреляций со степенью социальной адаптивности (r=0,15; p>0,05), но наблюдались связи с интрапунитивной направленностью реакции (r=0,32; p<0,01), что свидетельствует о наличии угрызений совести, чувства вины при возникновении фрустрирующих ситуаций.

Таблица 1. Потребность в достижении в экспериментальной и контрольной группах, % (Table 1. Need for Achievements in Experimental and Control Groups, % )

|

Уровень потребности в достижении |

Экспериментальная группа |

Контрольная группа |

|

Низкий |

0 |

2,9 |

|

Пониженный |

12,1 |

20,0 |

|

Средний |

81,8 |

75,7 |

|

Повышенный |

6,1 |

1,4 |

|

Высокий |

0 |

0 |

Коммуникативные эмоциональные состояния («Настоящее»): потребность в общении и доминирующие эмоции. Мы предполагали, что осужденные-инвалиды обладают высокой потребностью в общении в сочетании с доминирующими негативными и тревожно-депрессивными эмоциями. Действительно, было определено, что для 51,5% осужденных с инвалидностью, принявших участие в эксперименте, характерен высокий уровень данной потребности. Однако статистически значимая связь была выявлена только с индексом негативных эмоций (r=–0,18; p<0,05): чем больше негативных эмоций осужденный с инвалидностью испытывает, тем в меньшей степени проявляется потребность в общении.

Потребность в общении у осужденных без инвалидности значительно ниже, чем у осужденных-инвалидов (t эмп.=5,8, p<0,01), и при этом отмечаются высокие показатели по индексу негативных эмоций (t эмп.=6,1, p<0,01). Статистическая значимость обнаружена по индексу тревожно-депрессивных эмоций (t эмп.=3,8, p<0,01): отмечается тенденция к высоким показателям по указанному параметру у осужденных без инвалидности (табл. 2).

Таблица 2. Степень эмоциональных переживаний в экспериментальной и контрольной группах, % (Table 2. Degree of Emotional Experience in Experimental and Control Groups, % )

|

Степень эмоциональных переживаний |

Индекс позитивных эмоций |

Индекс негативных эмоций |

Тревожнодепрессивные эмоции |

|||

|

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

|

|

Слабая |

30,3 |

24,3 |

24,2 |

11,4 |

15,2 |

2,9 |

|

Умеренная |

39,4 |

45,7 |

39,4 |

31,4 |

45,4 |

35,7 |

|

Выраженная |

27,3 |

18,6 |

24,2 |

18,6 |

24,2 |

41,4 |

|

Сильная |

3,0 |

11,4 |

12,2 |

38,6 |

15,2 |

20,0 |

Примечание: ЭГ — экспериментальная группа, КГ — контрольная группа.

Можно предположить, что потребность в общении для лиц без инвалидности не является значимой, так как они вынуждены постоянно взаимодействовать с другими осужденными и сотрудниками учреждения при выполнении своих ежедневных обязанностей: реализации трудовой и учебной деятельности, организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий и т. д. Осужденные, имеющие инвалидность, большую часть времени проводят в собственном отряде, где круг их общения и выполняемых действий узок, поэтому одним из возможных вариантов «заполнения времени» является коммуникативная деятельность.

Сформулируем ряд промежуточных выводов:

-

— повышенная ситуативная тревожность более характерна для осужденных без инвалидности и прямо коррелирует с их возрастом;

-

— потребность в достижении цели выше у осужденных-инвалидов и связана с индексом позитивных

эмоций и интрапунитивными реакциями на фрустри-рующую ситуацию;

-

— при возникновении сложных и фрустрирую-щих ситуаций для осужденных обеих групп свойственен выбор необходимостно-упорствующего типа и им-пунитивной направленности реакции;

-

— потребность в общении у лиц без инвалидности значительно ниже и связана с высокими показателями по шкале «индекс негативных эмоций»;

-

— для осужденных с инвалидностью характерна умеренная степень по шкалам «индекс негативных эмоций», «индекс тревожно-депрессивных эмоций», «индекс позитивных эмоций», однако для испытуемых без инвалидности — сильная степень показателей индекса негативных эмоций и выраженная степень показателей индекса тревожно-депрессивных эмоций.

Несмотря на более позитивные результаты в выборке осужденных-инвалидов, была выявлена еще одна специфическая взаимосвязь между параметрами эмоциональных состояний.

47% осужденных-инвалидов имеют высокие баллы или тенденцию к высоким по шкале «ситуативная тревожность»: прогнозирование событий будущего осложняется в связи с трудностью опоры на прошлый опыт. Данной группе свойственны следующие особенности: потребность в общении ниже, чем у лиц без инвалидности, но также в пределах высоких показателей (U=1164, p<0,01); доминирование тревожно-депрессивного (U=1154, p<0,01) и негативного (U=1068, p<0,001) индексов; потребность в достижении цели определяется средним уровнем (U=1485, p>0,05); при возникновении фрустрации поведение приобретает импунитивный характер (U=1546, p>0,05) и необходимостно-упорствующий тип (U=1421, p>0,05): их поведение не направлено на выявление внешних обстоятельств и причин возникновения неудач, они не предпринимают активных действий по разрешению возникших трудностей.

Взаимосвязь показателей тревожности и эмоционального состояния среди осужденных-инвалидов. В данной выборке осужденных-инвалидов с высоким уровнем ситуативной тревожности наблюдается наличие корреляционных связей между параметрами эмоциональных состояний: высокий уровень ситуативной тревожности имеет прямые корреляционные связи с потребностью в достижении (r=0,47; p<0,01) и потребностью в общении (r=0,54; p<0,01), которые также тесно взаимосвязаны друг с другом (r=0,40; p<0,01), высокий уровень потребности в общении приводит к повышению показателей индекса позитивных эмоций (r=0,30; p<0,05), имеющих прямые корреляционные связи с необходимостно-упорствующим типом реакции (r=0,34; p<0,01), способствующим снижению уровня ситуативной тревожности (r=–0,52; p<0,01). В выборке осужденных без инвалидности (уровень ситуативной тревожности также высок) имеются корреляционные связи между исследуемыми параметрами эмоциональных состояний.

В группах с высоким уровнем ситуативной тревожности (как среди осужденных-инвалидов, так и среди осужденных без инвалидности) отмечается наличие взаимосвязи между компонентами эмоциональных состояний, а изменения в одном могут приводить к изменениям в параметрах других блоков. Ситуативная тревожность запускает механизм взаимодействия всех эмоциональных состояний, что свидетельствует о важности прошлого опыта в субъективном восприятии настоящего и планировании будущего («Настоящее» и «Будущее» невозможны без наличия «Прошлого»).

Степень связи между категориями времени демонстрирует, насколько предыдущий опыт отражается на настоящем времени, а оно, в свою очередь, влияет на будущее [23]. Полученные данные свидетельствуют о фиксации осужденными на временном отрезке прошлого, которая выражается определенными эмоциональными состояниями, оказывающими воздействие на субъективное восприятие остальных временных отрезков, что также подтверждалось в работах Ю. Ю. Не-яскиной [1], А. А. Мартыновой [14], Е. С. Лобановой [15], А. А. Михайловой [15], П. Н. Казберова [16], А. В. Новикова [16], Ю. В. Славинской [17], Б. Г. Бовина [17], M. G. Flaherty [4], B. Crewe [8], S. Hulley [8], S. Wright [8] и других исследователей.

Необходимо отметить, что в местах лишения свободы инвалидность имеется в основном у лиц пожилого и старческого возраста, с которым восприятие времени ускоряется, что связано с мысленным объединением отдельных моментов опыта в широкие категории (например, работа, семья). Так как за период отбытия наказания в данных категориях происходит меньше событий, в ретроспективе кажется, что время прошло быстрее [24]. Однако возрастные изменения и пространственные ограничения способствуют сдвигу субъективного восприятия времени в сторону прошлого. Но именно ориентация на настоящее предполагает более высокий уровень благополучия [25], что следует учитывать при разработке программ психологической коррекции, основанной на применении понятия «временная перспектива».

В ходе данного эмпирического исследования были выделены основные мишени психокоррекционного воздействия: высокий уровень ситуативной тревожности, необходимостно-упорствующий тип и импунитивная направленность реакции на фрустрацию, высокие показатели индексов негативных и тревожно-депрессивных эмоций. Несмотря на идентичные мишени, свойственные осужденным без инвалидности и осужденным-инвалидам с высоким уровнем ситуативной тревожности, их субъективное восприятие прошлого, настоящего и будущего значительно отличается, что необходимо учитывать при разработке моделей программ психологической коррекции эмоциональных состояний осужденных (в том числе осужденных-инвалидов) в контексте понятия «временная перспектива».

Выводы

-

1. Временная перспектива осужденных-инвалидов отличается следующими особенностями: затрудненностью конструктивного планирования будущего в связи с отсутствием конкретных целей, придающих жизни осмысленность, направленность и временную перспективу; фиксацией на определенном отрезке жизни; неудовлетворенностью жизнью в настоящем.

-

2. В группах с высоким уровнем ситуативной тревожности (как среди осужденных без инвалидности, так и среди осужденных-инвалидов) отмечаются корреляционные связи между компонентами трех блоков эмоциональных состояний.

-

3. Мишенями психокоррекционного воздействия являются следующие параметры: высокий уровень ситуативной тревожности, необходимостно-упор-ствующий тип и импунитивная направленность реакции на фрустрацию, высокие показатели индексов негативных и тревожно-депрессивных эмоций.

Рекомендации. Результаты будут интересны специалистам, работающим в исправительных учреждениях и непосредственно контактирующим с осужденными, имеющими инвалидность, в частности психологам и социальным работникам при разработке и проведении занятий с освобождающимися осужденными в «Школе подготовки к освобождению», мероприятий с осужденными-инвалидами в рамках индивидуальной программы реабилитации инвалида и с осужденными пожилого и престарелого возраста для профилактики социальной дезадаптации. Материалы и результаты данного исследования возможно использовать в учебном процессе образовательных учреждений психологического и юридического профилей при преподавании дисциплин «Психология состояний», «Психология здоровья», «Специальная и коррекционная психология», «Пенитенциарная психология», а также в дальнейших научных исследованиях по данной и / или смежной проблеме.

Перспективы. Возможно расширение разработанной модели с добавлением большого числа компонентов в структуру трех блоков эмоциональных состояний. Планируется изучение вопроса эффективности разработанной групповой психокоррекционной программы с учетом временной перспективы: при наличии сходных мишеней психокоррекционного воздействия у осужденных-инвалидов и осужденных без инвалидности различается восприятие времени в процессе отбывания наказания, а также присутствует немаловажный фактор —инвалидность, который можно рассматривать как дополнительный фактор воздействия.

Список литературы Эмоциональные состояния осужденных в контексте понятия "временная перспектива"

- Неяскина Ю. Ю. Временная перспектива осужденных к лишению свободы // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности : сб. науч. ст. Х междунар. науч.-практ. конф. Ульяновск, 2021. С. 143-154.

- Jarrett C. How prison changes people. URL: https://www.bbc.com/future/article/20180430-the-unexpected-ways-prison-time-changes-people (accessed data: 05.01.2022).

- Bacak V., Andersen L. H., Schnittker J. The effect of timing of incarceration on mental health: Evidence from a natural experiment. Social Forces. 2019. Vol. 98, № 1. Pp. 303-328. https://doi.org/10.1093/sf/soy102.

- Flaherty M. G. Time in prison as contested terrain: temporal regime versus temporal resistance. 5th International Conference on Time Perspective. 2021. № 2. P. 15.

- Реан А. А. Психология человека от рождения до смерти. СПб., 2002. 656 с.

- Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека. СПб., 2005. 412 с.

- Дмитриев Ю. А., Казак Б. Б. Пенитенциарная психология. Ростов н/Д, 2007. 681 с.

- Crewe B., Hulley S., Wright S. Life imprisonment from young adulthood: adaptation, identity and time. London, 2020. 340 p. https://doi.org/10.1057/978-1-137-56601-0.

- Макушина О. П. Восприятие прошлого, настоящего и будущего студентами с разным психологическим возрастом // Вестник ВГУ. Серия: Проблемы высшего образования. 2019. № 3. С. 46-50.

- Hulley S., Crewe B., Wright S. Re-examining the Problems of Long-term Imprisonment. The British Journal of Criminology. 2016. Vol. 56, № 4. Pp. 769-792. https://doi.org/10.1093/bjc/azv077.

- Спиваковская А. С., Четкина А. С. Актуальное эмоциональное состояние и переживание времени: беатотерапевтиче-ский подход // Психологические и психоаналитические исследования. М., 2020. С. 116-129.

- Падун М. А., Гагарина М. А., Зелянина А. Н. Опосредующая роль регуляции эмоций и временной перспективы во взаимосвязи между темпераментальными чертами и эмоциональными состояниями // Экспериментальная психология. 2020. Т. 13, № 4. С. 36-51. https://doi.org/10.17759/exppsy.2020130403.

- Некрасова Е. В. Трансспектива как способ бытия жизненного мира человека // Ползуновский вестник. 2005. № 3. С. 248-251.

- Мартынова А. А. Временная перспектива осужденных по корыстным преступлениям в первоначальный период отбывания наказания // Ученые записки СПбГМУ им. И. П. Павлова. 2014. № 4. С. 54-58.

- Лобанова Е. С., Михайлова А. А. Особенности временной перспективы личности осужденных мужчин, имеющих наркотическую зависимость // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2009. № 9. С. 54-57.

- Казберов П. Н., Новиков А. В. Характеристики временных перспектив у лиц, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2(2). С. 569-576.

- Славинская Ю. В., Бовин Б. Г. Временная перспектива отбывающих пожизненное лишение свободы // Прикладная юридическая психология. 2011. № 4. С. 41-54.

- Ипполитова Е. А. Особенности временной перспективы осужденных на разных этапах отбывания наказания // Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного университета. 2016. № 4. С. 88-97.

- Квасова О. Г. Трансформация временной перспективы личности в экстремальной ситуации (обзор исследований) // Вестник Московского университета. Серия 14, Психология. 2011. № 4. С. 109-117.

- Tucholska K., Wysocka-Pleczyk M., Gulla B., Piotrowski P., Sekulak S. F. M., Glomb K. Prison time experience — a semantic differential study. 5th International Conference on Time Perspective. 2021. № 3. 74 p.

- Ахмеров Р. А. Динамика картины жизненного пути в самосознании у инвалидов // Психологическая наука и общественная практика. М., 1987. С. 197-199.

- Алигаева Н. Н. Особенности эмоциональных состояний осужденных-инвалидов, связанных с достижением или недостижением цели // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Т. 26, № 3(86). С. 299-306. https://doi.org/10. 24412/1999-6241-2021.

- Bredun E. V., Krasnoryadtseva O. M., Shcheglova E. A. Typological features of subjective time perception in the context of chronotopical human life. Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal-siberian journal of psychology. 2018. № 68. Pр. 32-45. https://doi. org/10.17223/17267080/68/2.

- Landau M. J., Amdt J., Swanson T. J., Bultmann M. N. Why life speeds up: Chunking and the passage of autobiographical time. Self and Identity. 2018. Vol. 17, № 3. Pp. 294-309. https://doi.org/10.1080/15298868.2017.1308878.

- Izal M. Positive perception of time and its association with successful ageing. Estudios de Psicologia. 2018. Vol. 39. Pp. 286-323. https://doi.org/10.1080/02109395.2018.1507095.