Эмоциональный контекст принятия ребенка-сироты в замещающую семью

Автор: Лукошко-Смолкина Д.А.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

Замещающее родительство рассматривается как многомерный и многофакторный социальнопсихологический феномен, описываемый через систему особых детскородительских отношений. Фокус исследования был обращен на фрустрацию родительских целей при воспитании ребенкасироты и эмоциональный контекст как результат ее преодоления. Были проанализированы наиболее характерные типы реакций замещающих родителей на фрустрирующие ситуации, свойственные семьям с приемными детьми. Для этого использовалась модифицированная методика С. Розенцвейга «Тест фрустрационной толерантности» и две авторские анкеты, фиксирующие биографические особенности родителей и переживание ими страха перед принятием в семью сироты. В исследовании участвовало 52 родителя: половина из них имела опыт воспитания приемных детей, а вторая половина – только кровных. Результаты выявили ряд черт реагирования на фрустрирующие ситуации, характерные для всех родителей, а также уникальные особенности приемных.

Сиротство, замещающее родительство, детско-родительские отношения, родительские страхи, преодоление фрустрации, фрустрационная толерантность, эмоциональный комфорт

Короткий адрес: https://sciup.org/149148421

IDR: 149148421 | УДК: 159.9.072.42 | DOI: 10.24158/spp.2025.6.9

Текст научной статьи Эмоциональный контекст принятия ребенка-сироты в замещающую семью

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, ,

,

Введение . На сегодняшний день в нашей стране проживает более 350 000 детей-сирот, лишившихся заботы кровных родителей. Тем не менее большинство из них – свыше 320 000 – находятся не в государственных учреждениях, а в замещающих семьях. Этим термином обозначается любая форма семейного устройства ребенка, лишенного попечения биологических родителей. Наиболее распространенные – усыновление, опека и приемная семья (Лукошко-Смолкина, Посохова, 2022).

Передача ребенка в замещающую семью по праву считается наиболее оптимальным решением, дающим больше возможностей для его развития и социализации, чем помещение в государственное учреждение. Ведь такая семья не только сохраняет основные признаки обычной,

выполняя функции развития и воспитания сироты. На ее членов ложится ответственность за психологическое сбережение, а нередко и восстановление ребенка, получившего травму отчуждения. Основная задача замещающего родителя – принятие ребенка, включение его в свою семейную систему, а через нее – в систему общественную, то есть социализация. Таким образом, можно говорить о пути между двумя полюсами – отчуждением и принятием – как о способе психологического исцеления отвергнутого ребенка.

Дети-сироты сталкиваются с отчуждением одновременно на нескольких уровнях. Отвергнутые биологическими родителями или напрямую, или через лишение необходимой заботы и защиты, эти дети попадают под опеку государства и общества. В таком случае происходит отторжение кровных связей, прерывается контакт с самыми близкими людьми – значимыми взрослыми, ломается привычная семейная система.

Кроме того, отвержение ребенка – это разрыв связей с будущим. Для родителей речь идет о формально прерывающейся родовой преемственности. Для детей – об отторжении достижимых вариантов будущего, сокращении спектра возможностей. Проживая в государственных учреждениях, дети-сироты перестают планировать свою жизнь далеко вперед, она сужается до выживания «здесь и сейчас».

В то же время, сохраняя формальные права детей на защиту и уход, общество отчуждает их от ряда индивидуальных возможностей развития и жизненного пути. Несмотря на то, что институт государственного воспитания основывается на гуманистических идеях помощи нуждающимся, негативные последствия проживания детей-сирот в таких учреждениях широко известны. Р.Ж. Мухамедрахимов убедительно продемонстрировал в своих исследованиях, что длительное пребывание в доме ребенка отрицательно сказывается на психическом развитии детей. После размещения в семье они имеют больше критических социальных проблем по сравнению со сверстниками (Влияние изменения раннего социально-эмоционального опыта на развитие детей в домах ребенка …, 2009).

Американский психолог Дж. Боулби в своем масштабном исследовании также выявил у детей, имевших опыт проживания в детских домах, отставание в эмоциональном, когнитивном и социальном развитии (Боулби, 2003). Источник этих отклонений заложен не в самом факторе коллективного воспитания. Он кроется в невозможности в таких условиях выстроить с кем-либо долгосрочные доверительные отношения, которые должны в дальнейшем послужить основой для формирования устойчивой привязанности. Ребенок, потерявший близкого взрослого в лице биологического родителя, не имеет возможности компенсировать эту утрату в условиях институализации. Таким образом, в этот период сирота сталкивается с отчуждением повторно, через лишение индивидуального пути развития и близких взаимоотношений.

Наконец, несмотря на то, что помещение ребенка-сироты в замещающую семью признается наиболее оптимальным решением, на практике такому устройству несовершеннолетних сопутствует множество трудностей, ведущих к осложнению детско-родительских отношений, препятствующих нормальному функционированию самой семейной системы и процессу принятия ей нового члена. Все это может привести к новому этапу отчуждения – «вторичному сиротству», когда ребенок возвращается в государственное учреждение после пребывания в семье. Это становится сильным стрессом для сирот. Анализ последствий повторного отказа от ребенка, проведенный А.В. Махнач с соавторами, показывает, что подобная «вторичная травма отвержения» чрезвычайно разрушительна по силе и влечет за собой тяжелейшие, сложно компенсируемые последствия (Махнач и др., 2013).

Можно заключить, что проблема сиротства тесным образом связана с феноменом отчуждения, которое, будучи экзистенциальным переживанием, уже давно находится в центре философских и психологических исследований социальной реальности (Посохова и др., 2021). На протяжении всей истории человечества сирота – это исключенный, находящийся вне социального контекста ребенок без внутренней социальности.

Е.А. Крутько рассматривает феномен отчуждения как следствие детской безнадзорност и1. В данном контексте оно представляет собой результат разрыва связи безнадзорного ребенка со всеми социальными системами и окружающими людьми. Он отчужден от социальных институтов, взаимодействий, утрачивает значимость норм и ценностей. Последней ступенью этого процесса для него становится самоотчуждение, проявляемое через агрессию и эгоизм. В результате развивается кризис идентичности личности (Акимова, 2013).

Таким образом, проблема отчуждения по своей сути, природе и последствиям социальна. Высокая степень социальности характерна и для принятия ребенка в семью как результат преодоления его отчуждения и самоотчуждения. Закономерно, что детско-родительские отношения не могут быть вырваны из общего социального контекста. Однако именно условия и обстоятельства создания и существования замещающей семьи недостаточно разработаны в исследованиях, посвященных приемному родительству. Материалы, собранные исследователями, в основном, делают упор на родительской мотивации к принятию в семью ребенка. Исследования прочих психологических особенностей приемных родителей остаются в дефиците.

С современных научных позиций замещающее родительство представляет собой многомерный и многофакторный социально-психологический феномен, что требует его рассмотрения как системы особых детско-родительских отношений. Нельзя исключать и такие психологические тенденции, как жизненные ориентации родителей и их отношение к проблемам детей-сирот, личностные качества и биографические характеристики. Особое место в этом перечне занимает эмоциональная сфера, отражающая личностный смысл складывающихся ситуаций. Он определяет направленность отношений или как угрожающих и отторгающих, или как привлекающих. Спектр эмоций может быть очень широк и наполнен разнообразными нюансами. Эмоциональный комфорт – одно из возможных позитивных состояний, сопровождающих взаимодействие замещающих родителей с ребенком-сиротой (Лукошко-Смолкина, Посохова, 2022).

Помимо удовлетворения актуальных мотивов принятия сироты, замещающее родительство одновременно может выступать и барьером для каких-либо скрытых личных потребностей взрослых. Такие сложности создают как появившиеся в семье дети-сироты, так и связанные с этим социальные ситуации. Кроме того, барьерами для детско-родительских отношений, и даже для самой ситуации принятия в семью сироты, могут служить не только реальные ситуации взаимодействия, но и страхи, связанные с ожиданием этих ситуаций. Однако эмпирические исследования этого аспекта немногочисленны и не раскрывают профилактических подходов. К тому же, остается открытым вопрос о том, какие индивидуальные особенности родителей могут сказаться на реакциях во фрустрирующих ситуациях. Возникает своеобразное противоречие: несмотря на популяризацию идеи замещающего родительства, остается неохваченным вопрос понимания эмоциональных реакций приемного родителя и межличностных барьеров внутри замещающей семьи. В таком случае фокус исследования целесообразно ориентировать на возникающую фрустрацию социальных отношений у приемных родителей и эмоциональный комфорт как результат ее преодоления.

Цель исследования заключалась в определении особенностей эмоционального реагирования замещающих родителей в условиях фрустрации принятия ребенка-сироты в семью. Предполагалось, что в таких ситуациях замещающие родители с целью сохранения эмоционального комфорта преимущественно ориентированы на устранение барьеров в общении с несовершеннолетним с использованием разных форм активности.

Задачи исследования:

-

1. Выявить преобладающие типы и направленности реагирования замещающих родителей на фрустрирующие ситуации, связанные с ребенком-сиротой.

-

2. Определить структуру страхов как особенность эмоционального реагирования замещающих родителей в ситуации предвосхищения взаимодействия с ребенком-сиротой.

-

3. Раскрыть возможность интеграции социально-биографических характеристик замещающих родителей в механизмы реагирования на фрустрирующие ситуации.

Предметом исследования стали типы и направленности реакций родителей в ситуациях фрустрации, ослабляющих эмоциональный комфорт. Объектом – родители с разным опытом замещающего родительства. В исследовании участвовало 52 взрослых: 26 – с опытом воспитания приемных детей и 26 – без него.

Возраст родителей с опытом принятия ребенка в семью – от 28 лет до 61 года. Среди замещающих родителей у 26,9 % не было кровных детей, 11,5 % имели одного родного ребенка, а 42,3 % – двоих. Больше половины замещающих родителей (58,3 %) приняли на воспитание только одного ребенка-сироту. Остальные воспитывали от 2 до 6 таких детей. В отдельном случае количество воспитанников в замещающей семье достигло 13 человек. Принятые в семью дети не имели кровного родства с замещающими родителями. Двое респондентов отметили наличие опыта досрочного прекращения своих обязанностей по отношению к опекаемому ребенку.

Возраст родителей без опыта принятия ребенка в семью варьировался от 31 года до 52 лет. Среди обычных родителей 42,3 % имели одного кровного ребенка, еще 42,3 % – двоих, а остальные – троих детей. Участники исследования различались по взглядам касательно возможности принятия в семью сироты. Категорически были против 69,2 % родителей. Вместе с тем 26,9 % все же затруднились с ответом, а 1 человек даже высказал намерение стать замещающим родителем.

В исследовании были применены методы научного анализа, психодиагностические, интерпретационные и методы статистической обработки. Диагностические методы были направлены на выявление выраженности элементов эмоциональной сферы и проявленность в ней биогра- фических характеристик. При описании результатов, внимание изначально обращалось на общие для всех видов родительства тенденции. Затем описывались специфические проявления, вызванные особенностями родительского опыта в замещающих семьях. В этой логике рассматривались как уровневые, так и структурные характеристики феномена.

Для изучения реакций на психологические барьеры, возникающие при принятии ребенка в семью, был модифицирован тест фрустрационной толерантности С. Розенцвейга (Тарабрина, 1994). Новый вариант диагностической методики позволил оценить специфику родительского поведения в ситуациях, реально встречающихся в замещающих семьях. Было нарисовано 24 новых картинки по мотивам проблемных ситуаций, характерных для семей с приемными детьми. При этом соотношение эго- и суперэго-блокинговых реакций, соответствующих структуре авторской методики, а также сам механизм проекции остались сохраненными. Такой формат позволил выявить неосознаваемые реакции участников исследования. В процессе пилотного исследования модифицированный вариант был апробирован с привлечением 84 человек. Данная методика позволила выявить 9 характеристик, описывающих основные типы и направленности реакций на фрустрирующие ситуации. Среди них в пользу проявления фрустрационной толерантности свидетельствовали все безобвинительные реакции (М) и все разрешающие (NP).

Для понимания эмоциональной составляющей взаимодействия с ребенком-сиротой рассматривалась не только реакция на фрустрирующие ситуации, но и структура родительских страхов, выявленная с помощью двух разработанных нами анкет. В одной из них опрашиваемым предлагался список негативных последствий прихода в семью приемного ребенка. Далее им следовало выбрать из списка наиболее реальные или актуальные для себя страхи. Указанный перечень был составлен на основании пилотного опроса, в котором родители сами формулировали свои опасения. Количество выбранных пунктов легло в основу такого показателя, как «индекс страха» замещающего родительства. Кроме того, приемные родители указывали, насколько, по их мнению, такие страхи подтвердились с приходом ребенка-сироты в их семью. Для этого требовалось выбрать балл от 1 до 10, где 1 – «абсолютно не подтвердились», а 10 – «подтвердились в полной мере». Таким образом был зафиксирован уровень реализации страхов.

Для сбора социально-биографических данных использовалась вторая анкета, раскрывающая некоторые аспекты жизненного опыта участников исследования. В частности, родителям предлагалось указать свой возраст, пол, уровень образования и поделиться планами о рождении кровного ребенка.

Собранные данные обрабатывались в программах SPSS 25 (Statistical Package for the Social Sciences) и Microsoft Excel. Использовались процедуры дескриптивного анализа, проверялась нормальность распределения показателей, применялся U-критерий (непараметрический критерий различий Манна-Уитни) и корреляционный анализ.

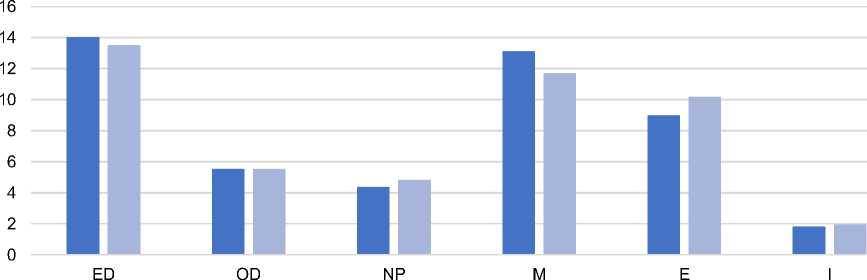

Результаты эмпирического исследования и их обсуждение . Для оценки эмоционального аспекта приемного родительства были рассмотрены родительские реакции на фрустрирую-щие ситуации, связанные с приходом в семью ребенка-сироты, и страхи. Результаты изучения реагирования родителей разных групп на барьеры принятия ребенка в семью, представлены на рис. 1. Продемонстрированы соотношения средних показателей типов и направленностей фруст-рационных реакций в группах родителей с опытом замещения и без него.

■ С опытом зам. род. ■ Без опыта зам. род.

Рисунок 1 – Типы и направленности реакций в ситуациях фрустрации родителей с разным опытом замещения

Figure 1 – Types and Directions of Reactions in Situations of Frustration among Parents with Different Experiences of Substitution

Были выявлены общие тенденции реагирования родителей на фрустрирующие ситуации, которые не имели статистически достоверных различий. К ним были отнесены типы и направленности реакций с одинаковой выраженностью в обеих группах. Так, наиболее часто встречающийся тип – самозащитный (ED): в группе замещающих родителей 14,04 ± 2,69 б. и 13,50 ± 2,96 б. – в группе обычных. Такой тип реакций характеризуется активностью, направленной на защиту себя и своей личности в ситуации фрустрации. В меньшей степени проявлялись препятственно-доми-нантный (OD) (5,52 ± 2,42 б. – для замещающих родителей и 5,54 ± 3,07 б. – для обычных) и разрешающий тип (NP) (4,36 ± 1,71 б. и 4,81 ± 1,73 б. соответственно). В первом случае речь идет о реакциях с фиксацией на препятствии, мешающем удовлетворению актуальных потребностей, акцентировании на нем. Во втором случае – о преобладании стремления найти выход из ситуации фрустрации. Можно предположить, что распространение самозащитных реакций на ситуации, связанные с детьми – общеродительская черта, говорящая в пользу их идентификации со своим, пусть даже не кровным, ребенком. Следовательно, такое реагирование имеет целью защитить диаду «я – мой ребенок».

Аналогично выглядят тенденции распределения направленностей реагирования на фруст-рирующие ситуации. Их выраженность проявлена сходным образом в обеих группах родителей. Преобладающая направленность – безобвинительная (M) (13,11 ± 3,46 б. – для замещающих родителей и 11,69 ± 2,91 б. – для обычных). При такой направленности фрустрирующая ситуация рассматривается как нечто незначительное либо неизбежное, а обвинение кого-либо отсутствует. Реже встречаются внешнеобвинительные реакции (Е) (9,00 ± 3,35 б. и 10,19 ± 3,17 б. – соответственно), которые направлены вовне, на осуждение сторонних причин и источников. Са-мообвинительные реакции (I), направленные на себя, представлены небольшим числом (1,81 ± 1,38 б. и 1,96 ± 1,95 б. соответственно). При таких реакциях человек приписывает себе вину или ответственность за возникшую ситуацию.

Выраженность безобвинительной направленности у всех людей, воспитывающих ребенка, может быть обусловлена их ощущением уязвимости в родительской позиции. Необходимость заботиться не только о личном эмоциональном комфорте, но и благополучии всей семейной системы, подталкивает их к поиску наиболее безопасных разрешений конфликтных ситуаций. Однако нередко родители прибегают и к внешнеобвинительным реакциям, направленным на поиск источника проблемы. По всей видимости, в ситуациях, не предоставляющих возможности уйти от конфликта, они зачастую готовы к активной защите себя и своего ребенка.

Результаты корреляционного анализа подтверждают значимость самозащитного типа реагирования. Установлено, что в структуре реагирования наиболее интегрированным показателем для всех родителей оказался самозащитный тип реакции (ED). Можно еще раз отметить, что сохранение собственного эмоционального комфорта и защита своей личности играют важную роль для всех родителей, вне зависимости от наличия у них опыта воспитания детей-сирот. Самозащитный тип реакции (ED) имеет обратные связи с препятственно-доминантным (OD) (r = –0,807 при р ≤ 0,01) и с необходимостно-упорствующим (NP) (r = –0,372 при р ≤ 0,01). Иными словами, усиление потребности снять с себя ответственность за фрустрирующую ситуацию соотносится с уменьшением необходимости или возможности вникнуть в ее причины для поиска конструктивных решений. Кроме того, для самозащитных типов реакций (ED) обнаружена прямая связь с безобвинительными (М) реакциями (r = 0,320 при р ≤ 0,05) и обратная – с самообвинительными (I) (r = –0,379 при р ≤ 0,01). Стремясь защитить себя, родители в большей степени склонны умалять значимость самой ситуации, одновременно стараясь избегать приписывания ответственности за происходящее себе.

Вместе с тем были выявлены некоторые особенности реагирования, характерные для замещающего родительства. Выраженность самозащитных реакций у приемных матерей и отцов несколько выше, чем у обычных. Скорее всего, это свидетельствует в пользу их большей уязвимости, связанной со сложными путями выстраивания детско-родительских отношений, по сравнению с кровными семьями. Приемные родители также могут болезненнее воспринимать фрустрацию в силу какого-либо опосредующего фактора. Например, чувства вины перед ребенком за общество или перед социумом за подопечного.

Кроме того, в группе замещающих родителей наблюдается тенденция к преобладанию без-обвинительных (М) (13,11 ± 3,46 б., при р ≤ 0,12) и внешнеобвинительных (Е) реакций (9,00 ± 3,35 б., при р ≤ 0,18). Можно допустить, что приемные родители более склонны к поиску смягчающих факторов и стараются избегать прямых обвинений окружающих. Такая позиция может быть связана с опытом замещения, который сглаживает агрессию, а точнее, требования, по отношению к другим. Также влияние здесь могут оказывать знания, полученные в школе приемных родителей. Возможно, такая проявленность толерантных реакций указывает на большую эмоциональную устойчивость замещающих родителей, которая является одним из ресурсов в вопросах воспитания неродного ребенка. С другой стороны, избегание обвинительной позиции может носить защитный характер и указывать на ощущение собственной уязвимости приемного родителя в социуме.

Можно также отметить, что для обычных родителей безобвинительные (М) и внешнеобвинительные (Е) реакции имеют близкие значения (11,69 ± 2,91 б. и 10,19 ± 3,17 б.). Для них проявление толерантности в ситуациях фрустрации детско-родительских отношений не играет столь значимой роли. Возможно, они все же чувствуют себя более уверенно в родительской позиции именно за счет кровной связи со своим ребенком.

В процессе раскрытия механизмов эмоционального реагирования замещающих родителей удалось установить, что их также имеют общие признаки. Обе группы объединяет близкий индекс страхов. Он выражался в количестве выбранных пунктов из списка негативных ожиданий от прихода в семью ребенка-сироты. Эмоциональная устойчивость родителей к появлению приемного ребенка весьма разнообразна в обеих группах. Возможно, на величину индекса страха большее влияние оказывают личностные характеристики.

Количество выбранных страхов можно рассматривать как степень эмоциональной устойчивости. Никогда не испытывали страха, размышляя о принятии ребенка в семью, 3,85 % замещающих родителей и 7,69 % – обычных. Наиболее частой в обеих группах была ситуация, когда из предложенного перечня (13 пунктов) выбирался всего один страх – 34,62 % родителей. Следует указать, что он в разных случаях принадлежал к разным сферам опасений. Можно заключить, что более трети всех родителей обладают высокой степенью устойчивости перед опасением каких-либо перемен в семейной системе после принятия в нее сироты. Еще 42,31 % замещающих и 53,85 % обычных родителей отметили от двух до четырех страхов, связанных с приходом в семью приемного ребенка. В группе замещающих родителей 23,08 % участников выбрали от пяти до семи разновидностей опасений, в то время как в контрольной группе сразу пять страхов выбрал только один родитель. Можно сделать вывод, что сфера опасений у замещающих родителей имеет более широкий спектр, чем у обычных. Следовательно, уровень страхов среди приемных родителей может выходить на более высокие показатели и даже приобретать невротические черты. Возможно, это является следствием большей осведомленности замещающих родителей о трудностях, связанных с воспитанием приемных детей.

В целом, обе группы родителей не имеют значительного расхождения по выраженности напряжения перед возможностью воспитания сироты. Близкий профиль страхов обеих групп позволяет говорить о значимости для всех родителей принятия ребенка и связанных с этим событием опасениях. Можно заключить, что реальная и воображаемая ситуации прихода в семью чужого ребенка не отличаются по степени важности и эмоциогенности. То, что сам опыт замещающего родительства не имеет существенного веса для показателя индекса страха перед принятием ребенка в семью, подтверждают результаты корреляционного анализа. Страх всех родителей перед появлением приемного ребенка напрямую связан с ориентацией на семью (r = 0,349 при р ≤ 0,05). Для тех из них, которые демонстрируют большую ее значимость, будут более выраженными опасения, что внедрение нового члена, принадлежащего другой социальной системе, может создать какое-либо напряжение. Тем не менее замещающие родители, чья ориентация на семью выше, чем у обычных, все равно принимают ребенка. Можно предположить, что страх родителей не играет ограничивающей роли в вопросе принятия ребенка в семью. Более того, фактор страха может стимулировать такое решение.

Опыт замещающего родительства сказывается основан на структуре страхов. Поэтому можно выделить некоторые эмоциональные особенности родителей с опытом воспитания приемных детей. В этой группе степень подтверждения опасений из-за принятия ребенка в семью имеет прямую связь с уровнем необходимостно-упорствующих реакций (NP) (r = 0,390 при р ≤ 0,05) и обратную – с уровнем препятственно-доминантных (OD) (r = –0,448 при р ≤ 0,05). Возможно, это связано с тем, что уже имеющийся опыт воспитания ребенка-сироты дает родителям больше представлений о фрустрирующих ситуациях, характерных для замещающих семей. Таким образом, они имеют больше возможностей избежать эффекта неожиданности в неприятных ситуациях и заранее готовятся к сложностям, которые им придется разрешать и на которых нужно меньше заострять внимание. Поэтому, когда страхи начинают подтверждаться, они реагируют достаточно конструктивно, стараясь найти решение проблемы.

В группе обычных родителей ключевую значимость обнаружил индекс страха. Так, были выявлены обратные связи с уровнем необходимостно-упорствующих реакций (NP) (r = –0,510 при р ≤ 0,01) и с самообвинительными реакциями (I) (r = –0,494 при р ≤ 0,05). С увеличением количества страхов перед принятием ребенка в семью, взрослые склонны в меньшей степени брать на себя ответственность за фрустрирующую ситуацию и искать из нее выход. Кроме того, в контрольной группе планирование принятия детей в семью имеет прямую связь с самообвинитель-ными реакциями (I) и обратную – с внешнеобвинительными (Е) (r = 0,313 и r = –0,432 – соответственно, при р ≤ 0,05). Преобладание направленности реакций на себя или вовне, вероятно, связано с серьезностью намерений принять на воспитание чужого ребенка или с пережитой ранее детско-родительской проблемой. Таким образом, люди, планирующие стать замещающими родителями впервые, скорее, склонны принимать на себя ответственность в сложных ситуациях, чем переносить ее на других.

Кроме того, группу родителей, не имеющих опыта принятия ребенка в семью, отличает еще несколько характеристик. Для них наиболее интегрированным показателем оказалась внешнеобвинительная направленность реакций на фрустрирующие ситуации (Е). Можно предположить, что важным условием для них стала возможность направить свою реакцию вовне, осудить внешнюю причину ситуации. Обратную связь внешнеобвинительные реакции (Е) обнаружили с необходи-мостно-упорствующим типом (NP) (r = –0,404 при р ≤ 0,05). Чем выше потребность родителя найти виноватых во фрустрирующей ситуации, тем меньше он заинтересован в поиске ее конструктивного решения. Кроме того, обратная связь для внешнеобвинительных реакций (Е) обнаружена с безобвинительными (М) (r = –0,825 при р ≤ 0,01) и самообвинительными реакциями (I) (r = –0,468 при р ≤ 0,05). Чем больше обычные родители ищут внешние причины проблемы, тем меньше они склонны приписывать ответственность себе или сглаживать значимость самой ситуации.

Можно предположить, что невысокая терпимость обычных родителей к внешним причинам фрустрации обусловлена все той же кровной связью со своим ребенком, которая позволяет им чувствовать себя более уверенными в родительской позиции. Это дает им возможность более активно и агрессивно разрешать спорные ситуации, достигать эмоционального комфорта, не считаясь с окружающими. В то же время замещающие родители могут чаще ориентироваться на то, как их действия выглядят и будут оценены со стороны, ведь роль родителя доверена им и контролируется обществом.

При разработке третьей задачи, предполагающей анализ роли биографических характеристик в реагировании родителей на фрустрирующие ситуации, оказалось, что только направленность реакций коррелирует с социально-биографическими показателями. Именно безобвини-тельная направленность оказалась в этом случае системообразующим фактором. Чем старше родители, тем чаще они прибегают к безобвинительным (М) реакциям в ситуации фрустрации (r = 0,313 при р ≤ 0,05). Возможно, жизненный опыт смягчает категоричность оценки самой ситуаций и ее участников. В то же время чем ниже уровень образования родителей, тем больше они демонстрируют безобвинительные ответы (М) (r = –0,285 при р ≤ 0,05), то есть чаще склонны сглаживать агрессивные реакции. Предположительно, за безобвинительными реакциями стоит недостаточно глубокое понимание потребностей детей-сирот, что ведет к нечеткости вектора реагирования во фрустрирующей ситуации. Кроме того, чем больше стремление родить кровного ребенка, тем меньше будут выражены безобвинительные реакции (М) (r = –0,371 при р ≤ 0,01), то есть склонность к самоустранению от внешнего конфликта.

Исследование показало, что эмоциональный контекст является важной составляющей замещающего родительства как социально-психологического феномена. Эмоции – наиболее тонко реагирующие на любые изменения в системе состояния; на наш взгляд, они способны добавить уникальные и достаточно значимые детали к портрету человека, готового принять на себя ответственность за воспитание ребенка-сироты. Фрустрация характерна для родителей как состояние эмоционального дискомфорта, возникающее в ответ на столкновение с коммуникативными и социальными барьерами, препятствующими взаимодействию с ребенком и сохранению целостности семейной системы.

Приступая к исследованию наиболее характерных реакций замещающих родителей на фрустрирующие ситуации, свойственные семьям с приемными детьми, мы столкнулись с рядом методических сложностей, сопряженных с подбором диагностических средств. Хотя практика создания приемных семей активно расширяется, можно говорить о недостатке надежных методик для измерения родительской готовности к принятию ребенка в семью. Проблема достаточно остра. Требуются методики, способные фиксировать скрытые механизмы и латентные стороны принятия чужого, по сути, ребенка. Ведь вполне закономерно, что кандидаты в замещающие родители стремятся продемонстрировать государственным и общественным органам, контролирующим устройство сирот, свои наиболее выгодные качества, соотносящиеся с интересами детей, и социально одобряемые мотивы. Нетривиальность темы и участников исследования подвела нас к поиску проективных методик, дающих возможность обнаружить скрытое отношение к проблематике замещающего родительства. Авторская модификация теста фрустрационных реакций С. Розенцвейга дала возможность оценить специфику родительских реакций в ситуациях фрустрации, характерных именно для замещающих семей.

В результате было обнаружено, что психологические, в частности, эмоциональные характеристики замещающих родителей и родителей без опыта принятия детей в семью, имеют достаточно много общего. Тем не менее был выявлен ряд особенностей реагирования на фрустри-рующие ситуации, характерный именно для замещающих родителей. Полученные результаты обобщены в виде табл. 1.

Таблица 1 – Реакции родителей с разным опытом замещения на фрустрирующие ситуации, связанные с принятием ребенка в семью

Table 1 – Reactions of Parents with Different Experiences of Substitution to Frustrating Situations Related to the Adoption of a Child into the Family

|

Общие признаки реагирования родителей |

Специфические признаки реагирования приемных родителей в замещающей семье |

направленности: безобвинительная, внешнеобвинительная, самообвинительная).

|

|

Можно заключить, что родительская роль сближает обе группы через идентификацию взрослого со своим ребенком и ощущение уязвимости, когда необходимо нести ответственность не только за себя. Потребность сохранять эмоциональный комфорт в семейной системе ведет их к выбору самозащитных реакций безобвинительной направленности как наиболее безопасному способу реагирование на фрустрацию.

Вместе с тем отсутствие кровной связи с ребенком и повышенное внимание общества заставляют замещающих родителей осторожнее проявлять себя во фрустрирующих ситуациях. Поиск компромиссов в данном контексте отвечает социальному представлению о «правильном» родителе, которому можно доверить ребенка. Сам опыт воспитания сироты дает замещающим родителям более реальные представления о фрустрирующих ситуациях, характерных для приемных семей, подготавливая их к столкновению с проблемами. Реализация страхов, связанных с воспитанием приемного ребенка, предсказуема для них, что позволяет родителям реагировать более конструктивно и проявлять больше толерантности.

Заключение . На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

-

1. Замещающее родительство представляет собой систему отношений взрослых к проблемам детей-сирот и приему их в семью, реализуемую в процессе взаимодействия с несовершеннолетними. Преодоление ситуаций, фрустрирующих это взаимодействие, позволяет субъектам выполнять родительские функции.

-

2. Эмоциональные особенности замещающих родителей и родителей без опыта принятия детей в семью имеют как общие, так и специфические признаки, которые касаются реакций на фрустрирующие ситуации в детско-родительских отношениях.

-

3. Для всех родителей особую роль играет способность защитить себя в ситуации, фруст-рирующей взаимодействия с ребенком, и сохранить эмоциональный комфорт.

-

4. Замещающие родители отличаются по реакциям на фрустрирующие ситуации при взаимодействии с ребенком, принятым в семью. У них чаще, чем у обычных мам и пап, встречаются безобвинительные и реже – внешнеобвинительные реакции. Они более склонны к компромиссному взаимодействию с ребенком и в меньшей степени – к проявлению агрессии. С возрастом для замещающих родителей повышается потребность в устранении препятствий во фрустриру-ющей ситуации и в стремлении к сохранению эмоционального комфорта.

-

5. Обнаружен ряд факторов, влияющих на способы эмоционального реагирования замещающих родителей. Те из них, кто имеет более низкий уровень образования, чаще склонны к поиску компромисса и сглаживанию ситуации. Опыт воспитания ребенка-сироты и реализации страхов, связанных с его приходом в семью, позволяет родителям конструктивно воспринимать и разрешать фрустрирующие ситуации.

-

6. Для обычных родителей при увеличении количества страхов, связанных с замещающим родительством, свойственно перекладывать ответственность за фрустрирующую ситуацию вовне. Однако потенциальные замещающие родители более склонны брать на себя ответственность за преодоление барьеров во взаимодействии с окружающими, чем родители, категорически отрицающие такую перспективу.

Полученные материалы планируется использовать для дальнейшего расширения сферы исследования в области замещающего родительства. Например, для окончательного решения вопроса о психологических механизмах, обеспечивающих эмоциональный комфорт замещающим родителям, о преодолении страха в принятии ребенка-сироты.

Выявленные особенности реагирования на фрустрирующие ситуации в детско-родительских отношениях могут быть отражены в создании системы подготовки и сопровождения замещающих родителей с целью профилактики рисков вторичного сиротства. Полученные результаты могут использоваться при индивидуальном консультировании кандидатов и замещающих родителей, остро испытывающих эмоциональный дискомфорт. Кроме того, собранные материалы могут расширить представление о сбережении психологического здоровья как детей, переживших опыт потери семьи, так и родителей, решившихся на воспитание приемного ребенка.