Эмпирическое исследование развития интеллектуальных качеств будущих сотрудников полиции

Автор: Полозова Татьяна Юрьевна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты становления и развития личности

Статья в выпуске: 3 (50), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается уровень развития интеллектуальных качеств курсантов как основа успешности их профессионального становления. Πpоводится анализ динaмики развития интеллектуальных качеств в процессе обучения.

Интеллектуальные качества, динaмика изменения уровня развития интеллектуальных качеств, формирующий эксперимент, самооценка уровня интеллектуальных качеств

Короткий адрес: https://sciup.org/14989181

IDR: 14989181 | УДК: 159.9:34.01

Текст научной статьи Эмпирическое исследование развития интеллектуальных качеств будущих сотрудников полиции

Реформирование структуры МВД России, изменение ее качественного состава имеет цель оптимизации деятельности личного состава органов внутренних дел. Изменение криминогенной обстановки в стране объясняется ее социально-политической, экономической нестабильностью. Преступления стали более изощренными, дерзкими, жестокими. Они совершаются людьми с высокой информационной и технической подготовленностью.

Hа момент вступления в должность участкового, следователя, дознавателя от выпускников требуется профессиональная зрелость. Они должны уметь видеть несколько путей решения проблемы, быть способными четко излагать свою позицию, последовательно претворять в жизнь поставленные цели, быстро ориентироваться в нестандартной ситуации, быть социально ориентированными.

Низкий уровень развития интеллектуальных качеств сотрудников органов внутренних дел может приводить к систематическим ошибочным действиям при решении оперативно-следственных задач. Интеллектуальная компетентность — лишь одно из требований, предъявляе- мых сегодня к психологическим профессионально важным качествам (ПВК) полицейского.

B своих работах к рассмотрению взаимосвязи интеллекта и личности обращались С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, А. М. Воробьев, В. Д. Шадриков, Н. И. Чуп-рикова, Э. Н. Коротков, С. Н. Тихомиров, И. Б. Лебедев, С. В. Михайлов1. Они рассматривали интеллект в контексте мышления и решения интеллектуально-профессиональных задач.

В ряде фундаментальных психологических концепций интеллект рассматривается как система умственных операций, имеющих характерный стиль и стратегию решения проблем, эффективный индивидуальный подход к ситуации, требующий познавательную активность. Особую роль в формировании интеллекта играют уровень образования и среда. Интеллектуальные качества должны целенаправленно развиваться в процессе обучения будущего сотрудника полиции.

Курсанты, обучающиеся на первом курсе образовательного учреждения МВД России, уже имеют сформированные интеллектуальные качества, однако эти качества нельзя считать неизменными, застывшими, и они влияют на определение способов деятельности в каждом отдельном случае. Известно, что в процессе профессиональной деятельности они развиваются, становятся качественно совершенными.

Следовательно, потенциал интеллектуальных качеств сотрудников будет формироваться в ходе естественного психического развития под воздействием условий жизнедеятельности, а также на основе индивидуализации (накопление способов решения профессиональных задач) и интеграции (общих способностей и свойств личности). Это можно распознать, если использовать диагностику интеллектуальных качеств для последующего разъяснения полученных результатов курсантам и слушателям преподавателями и психологами, для формирования адекватной самооценки имеющегося уровня развития этих качеств и мотивации к их саморазвитию. Интенсивное развитие интеллектуальных составляющих осуществляется в процессе решения целенаправленных задач на практических занятиях.

По мнению Н. Ю. Митюриной, «основа учения — это, прежде всего, активная познавательная деятельность самих учащихся, где преподаватель выступает в роли организатора этой деятельности, методы активного обучения являются оптимальным средством развития умения творчески мыслить, свободно ориентироваться в возникающих проблемах»2.

Изначально было предположено, что при обучении курсу общей психологии, где даются основы познавательных процессов, интеллектуальные качества развиваются быстрее, чем в случае стихийного получения знаний. В ходе исследования нами проведен анализ состояния интеллектуального развития до и после курса изучения психологии в контрольной группе курсантов, которые не изучали еще психологию, и в экспериментальной группе, также до и после изучения психологии. В учебном процессе во многих случаях на практических занятиях использовалось решение задач, взятых из из- вестных учебников Р. М. Грановской, Д. А. Гусева, А. Ф. Дунаева, А. З. Зак, Э. Харшман, В. Д. Шадрикова3.

Цель данной работы — показать динамику развития интеллектуальных качеств будущих сотрудников полиции после изучения курса психологии с использованием некоторых психодиагностических методик.

Задачами были оценка уровня интеллектуальных качеств курсантов до и после обучения; анализ влияния познавательных процессов в ходе изучения психологии на успешность развития психологических профессионально важных интеллектуальных качеств; разработка практических рекомендаций для оптимизации этого процесса.

К некоторым составляющим структуры интеллекта, по мнению Р. Амтхауэра, в психологии относят: логику, используемую в том числе и для решения следственных задач; комбинаторные способности (умение проводить аналогии смысловой связи), которые непосредственно используются при раскрытии серийных преступлений; способности к понятийной абстракции (определение общих черт), что особенно необходимо при проведении осмотра места преступления. Поэтому в ходе эксперимента использовались следующие методики диагностики структуры интеллекта: задания 1–3 теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра (два варианта) и бланк вопросов самооценки интеллектуальных качеств, предложенный А. М. Воробьёвым4. Статистическая значимость результатов определялась с помощью t-критерия Стьюдента.

Для проверки научной состоятельности наших предположений о способах оптимизации развития интеллектуальных качеств курсантов и слушателей Московского университета МВД России в ходе исследования нами был проведен формирующий эксперимент с использованием двух групп курсантов третьего курса криминального факультета (контрольная и экспериментальная, всего 54 человека). Результаты выполнения теста представлены в табл. 1.

При рассмотрении таблицы видно, что в графе «Логика 1» даются результаты сравнения логического отбора по Р. Амтхауэру (вариант заданий 1: испытуемый завершает предложения теста, выбрав подходящее слово из списка, подбирает к первому слову второе, совпадающее с ним по смыслу, т. е. слово-синоним). Каждое правильное решение оценивалось в один балл. Первичные оценки переводились в шкальные. Суммы первичных баллов оценивались по 20-балльной системе.

В графе «Логика 2» представлены результаты сравнения логического отбора по Р. Амтхауэру (вариант заданий 2), измеренные после изучения курса психологии.

Существенные отличия средних показателей по логическому отбору в контрольной и экспериментальной группах отмечены уже после первого измерения. В кон- трольной группе результат логического отбора был выше (р < 0,01), чем в экспериментальной, он составил 17 баллов против 15,39. Это объясняется изначально низким уровнем интеллектуальных составляющих у учащихся экспериментальной группы.

Показатели логического отбора в контрольной группе изменились от 17 баллов до 18,09 (увеличились на 1,9 баллов, или 9,5%), а в экспериментальной увеличились с 15,39 (12,25%) до 17,84 баллов (р < 0,01).

В графе «Аналогия 1» (табл. 1) даются результаты сравнения способности курсантов контрольной и экспериментальной групп проводить аналогии. Вариант заданий 1 — тестируются комбинаторные способности (при этом испытуемым предлагались три слова, между первым и вторым была смысловая связь; испытуемый должен был подобрать к третьему слову четвертое, которое находилось бы с ним в аналогичной связи). Решение данного типа задач предполагало высокий уровень развития оперативного обобщения.

В графе «Аналогия 2» представлены результаты сравнения способностей курсантов контрольной и экспериментальной группы — проводить аналогии (вариант заданий 2), измеренные после изучения курса психологии.

Показатели измерения аналогий в контрольной группе возросли с 13,09 баллов до 15,0 (увеличились на 1,91 балл, что составило 9,55%). В экспериментальной группе результаты измерения аналогий возросли с 12,77 до 15,35 баллов (увеличились на 2,58 балла, или 12,9%), (р < 0,01) (табл. 2).

В графе «Определение общих черт 1» (табл. 1) даются результаты измерения способности к понятийной абстракции (вариант заданий 1; курсанту предлагались задания из пяти слов, среди которых он должен был выделить одно, не имеющее смысловой связи с остальными). Задания предназначались для исследования аналитико-синтетической деятельности испытуемых. Полученные данные позволили судить о способности испытуемых выделять общие признаки и свойства предметов или понятий, их умении сравнивать, переходить от нагляднодейственных форм сравнения к сравнению отвлеченному, что крайне необходимо для юриста.

В графе «Определение общих черт 2» (табл. 1) приведены результаты измерения способности к понятийной абстракции (вариант заданий 2) в контрольной и экспериментальной группах.

После проведения практических занятий показатели измерения общих черт в контрольной группе возросли с 12,86 до 15,45 (увеличились на 2,59, или 7,95% ), а в экспериментальной группе результаты определения общих черт возросли с 12,81 баллов до 14,87 (увеличились на 2,06, или на 10,3%) (р < 0,01) (табл. 2).

Таблица 1

Результаты выполнения двух серий теста Амтхауэра контрольной и экспериментальной группой (в баллах) до и после обучения психологии

|

Группа |

Логика 1 |

Логика 2 |

Аналогия 1 |

Аналогия 2 |

Определение общих черт 1 |

Определение общих черт 2 |

|

Контрольная |

17,00 |

18,09 |

13,09 |

15,00 |

12,86 |

15,45 |

|

Экспериментальная |

15,39 |

17,84 |

12,77 |

15, 35 |

11, 81 |

14,87 |

Таблица 2

Рост показателей интеллектуальных качеств в контрольной и экспериментальной группах при повторном анализе по тесту Р. Амтхауэра, %

|

Показатель |

Контрольная группа |

Экспериментальная группа |

|

Логика |

9,50 |

12,25 |

|

Аналогия |

9,55 |

12,90 |

|

Определение общих черт |

7,95 |

10,30 |

Анализ результатов (табл. 1) показывает, что в контрольной группе, как и в экспериментальной, получены отличия по всем показателям интеллектуальных качеств, однако в экспериментальной группе, в сравнении с контрольной, тенденция изменений в процентном соотношении более существенна. Это говорит о влиянии изучения теории психологии и практических задач на развитие интеллекта.

Изменение показателей интеллектуальных качеств курсантов Московского университета МВД России, представленных в табл. 2, отражено значительным ростом показателей интеллектуальных качеств, есть результат систематического решения задач, приведенных в работах Р. М. Грановской, Д. А. Гусева, А. Ф. Дунаева, А. З. Зак, Э. Харшман, В. Д. Шадрикова5 курсантами на практических занятиях по курсу психологии.

Динамика развития интеллектуальных качеств в процентном соотношении получена при сравнении результатов их измерения вариантами заданий 1 и 2 в контрольной и в экспериментальной группах. Очевидно, что в процентном измерении тенденция изменения интеллектуальных качеств в экспериментальной группе была более существенной.

После практических занятий по дисциплине «Психология», направленных на развитие интеллектуальных качеств, отмечались достоверные отличия по всем трем показателям измерения интеллектуальных качеств в обеих группах, но показатели по уровню значимости р < 0,01 в экспериментальной группе представляют более выраженную тенденцию к развитию.

Необходимо отметить, что более существенного роста интеллектуальных качеств невозможно было ожидать, так как интеллектуальные качества курсантов зависят от множества психологических условий, которые к моменту поступления в учебные заведения уже оказали свое влияние на их формирование (наследственность, половозрастные особенности, социальный опыт, пройденный до поступления в вуз, мотивация саморазвития интеллекта).

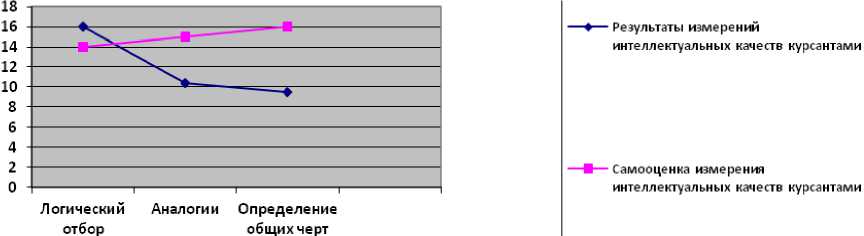

Далее также была измерена самооценка уровня развития интеллектуальных качеств с целью формирования у них мотивации и соревновательного азарта. С помощью методики А. М. Воробьёва было выявлено расхождение результатов измерения и самооценки интеллектуальных качеств (рис.).

Статистическая значимость полученных результатов оценивалась при помощи метода ранговой корреляции Спирмена. Самооценка логики курсантами (r = 0,35; связь не обнаружена, корреляция отсутствует), умение проводить аналогии (r = 0,64; р < 0,01), определение общих черт (r = 0,72; р < 0,05). На рисунке видим, что разрыв оценки и самооценки интеллектуальных качеств показывает следующее: там, где самооценка завышена, реальные результаты выполнения заданий теста Р. Амтха-уэра низкие (аналогия и определение общих черт), а там, где самооценка интеллектуальных качеств курсантов низкая, уровень логических способностей достаточен.

Необходимо отметить, что несоответствие самооценки интеллектуальных качеств может отражаться на выполнении работы будущими сотрудниками полиции следующим образом: в случае заниженной самооценки может наблюдаться нежелание проявить свои способности. Они, как правило, избегают ответственности, не ставят перед собой высокие цели и задачи, будучи неуверенными в достижении нужного результата. При завышенной самооценке наблюдается тенденция брать на себя выполнение задания, с которыми впоследствии сотрудники справиться не могут.

При измерении самооценки уровня развития интеллектуальных качеств сотрудниками расхождение результатов их измерения и самооценки интеллектуальных качеств выявлено не было. Самооценка логики сотрудни-

Рис. Сравнение показателей результатов выполненного теста и самооценки интеллектуальных качеств курсантами

ками (r = 0,85; р < 0,01 ), умение проводить аналогии (r = 0,54; р < 0,01), определение общих черт (r = 0,76; р < 0,01).

Следовательно, при проведении практических занятий, направленных на развитие интеллектуальных качеств, особое внимание необходимо уделять формированию адекватной самооценки уровня интеллектуальных качеств учащимися. При оптимизации учебных занятий указанного вида динамика их развития более значима.

В заключение отметим, что для оптимизации подготовки сотрудников полиции в ходе учебного процесса преподавателям вузов МВД России следует развивать интеллектуальные качества курсантов. В процессе учебных занятий необходимо: использовать активные формы и методы обучения, направленные на развитие интеллектуальных качеств будущих сотрудников полиции; проводить диагностику уровня интеллектуального развития курсантов в группе во время практических занятий, когда возможно оценить полученные результаты, что в последующем позволяет сформировать адекватную самооценку имеющихся интеллектуальных качеств; формировать устойчивую мотивацию саморазвития интеллектуальных качеств учащихся; учить курсантов всем возможным способам развития интеллектуальных качеств.

ки / пер. с англ. Е. Гупало. М., 2004. С. 27 ; Шадриков В. Д., Анисимова Н. П., Корнеева Е. Н. и др. Указ. соч. С. 97.

-

4 Воробьёв А. М. Указ. соч. С. 126.

-

5 Грановская Р. М. Указ. соч. С. 134 ; Гусев Д. А. Указ. соч. С. 157 ; Дунаев А. Ф., Батышев А. С. Указ. соч. С. 73 ; Зак А. З. Указ. соч. С. 109 ; Харшман Э. Указ. соч. С. 27 ; Шадриков В. Д., Анисимова Н. П., Корнеева Е. Н. и др. Указ. соч. С. 97.

Список литературы Эмпирическое исследование развития интеллектуальных качеств будущих сотрудников полиции

- Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2003. С. 344

- Ананьев Б. Г Проблемы психологии личности. М., 1977. С. 316

- Воробьёв А. М. Развитие интеллектуальных качеств у слушателей в процессе обучения в вузе: дис.. канд. пед. наук. М., 1978. С. 9

- Шадриков В. Д., Анисимова Н. П., Корнеева Е. Н. и др. Познавательные процессы и способности в обучении: учебное пособие для студентов пед. ин-тов/под ред. В. Д. Шадрикова. М., 1990. С. 183

- Чуприкова Н. И. Принцип дифференциации когнитивных структур в умственном развитии, обучение и интеллект//Вопросы психологии. 1990. № 5. С. 59

- Коротков Э. Н. Педагогические основы развития интеллектуальных качеств офицеров: дис.. канд. пед. наук. М., 1973. С. 20

- Тихомиров С. Н. Психологические особенности профессионального мышления следователей органов внутренних дел. М., 1998. С. 18

- Лебедев И. Б. Психологические механизмы, стратегии и ресурсы стресспреодолевающего поведения (копинг-поведения) специалистов экстремального профиля (на примере сотрудников МВД России): дис.. д-ра психол. наук. М., 2002. С. 4

- Михайлов С. В. Психологические особенности мышления следователя в ситуациях неопределенности ориентиров поиска при решении профессиональных задач: дис.. канд. психол. наук. М., 2006. С. 113.

- Митюрина Н. Ю. Психология в профессиональном становлении сотрудников ОВД//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2008. № 3(34). С. 27.

- Грановская Р. М. Элементы практической психологии. 2-е изд. Л., 1988. С. 134

- Гусев Д. А. Краткий курс логики: Искусство правильного мышления. М., 2003. С. 157

- Дунаев А. Ф., Батышев А. С. Психология и педагогика в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел: в 5 ч. М., 1993. Ч. 2. С. 73

- Зак А. З. Различия в мышлении детей: учеб.-метод. пособие. М., 1992. С. 109

- Харшман Э. Развитие нестандартного мышления. Необычные головолом ки/пер. с англ. Е. Гупало. М., 2004. С. 27