Эндопротезирование при лечении пациентов с аваскулярным остеонекрозом таранной кости: обзор литературы

Автор: Кузнецов Василий Викторович, Тамоев Саргон Константинович, Оснач Станислав Александрович, Скребцов Владимир Владимирович, Никитина Виктория Константиновна, Карлов Анатолий Викторович, Процко Виктор Геннадьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Обзор литературы

Статья в выпуске: 3 т.29, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. В работе рассматриваются основные аспекты лечения пациентов с аваскулярным остеонекрозом таранной кости. Актуальность проблемы лечения пациентов с аваскулярным остеонекрозом таранной кости объясняется высоким уровнем заболеваемости трудностью диагностики на ранних стадиях болезни и плохими результатами лечения при использовании традиционных методов. Цель. На основании анализа зарубежной и отечественной литературы определить современное состояние проблемы хирургического лечения аваскулярного остеонекроза таранной кости и выявить спектр возможных оперативных вмешательств у пациентов с изучаемой патологией, проанализировать в исторической ретроспективе метод эндопротезирования таранной кости при ее тотальном поражении патологическим процессом. Материалы и методы. В обзоре проведен анализ литературы по данной тематике, в котором было отобрано 79 иностранных публикаций, выпущенных в период с 1911 по 2021 г., а также 9 отечественных публикаций за период с 2011 по 2021 г. Для поиска публикаций были использованы интернет-ресурсы PubMed, MedLine и eLibrary. Результаты. На основании литературных данных освещены вопросы истории, этиологии, патогенеза, систематизации и диагностики данного заболевания. Проведен анализ существующих методов лечения, оценены их преимущества и недостатки. Заключение. Анализ современной профессиональной литературы указал на предпочтительность метода эндопротезирования таранной кости при тотальном ее поражении аваскулярном остеонекрозом, в сравнении с артродезом суставов заднего отдела стопы различной протяженности. Технология эндопротезирования таранной кости в наши дни является научно обоснованной, биомеханически подтвержденной и эффективной для лечения пациентов с аваскулярным остеонекрозом таранной кости и его последствиями, при этом востребованность данной технологии растет во всем мире, происходит постоянное совершенствование инструментария, методов и материалов.

Аваскулярный некроз, асептический некроз, остеонекроз, остеохондропластика, артродез, эндопротезирование, голеностопный сустав, таранная кость, керамический эндопротез, кобальт хром, эндопротез таранной кости, циркониевая керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/142238202

IDR: 142238202 | УДК: 616.718.71-002.4-089.843-77(048.8) | DOI: 10.18019/1028-4427-2023-29-3-329-340

Текст обзорной статьи Эндопротезирование при лечении пациентов с аваскулярным остеонекрозом таранной кости: обзор литературы

Данная статья является продолжением научной ра- дральных поражений блока таранной кости (далее боты, проведенной автором Кузнецовым В.В. в рамках ТК) оригинальным способом остеохондропластики”, диссертационного исследования “Лечение остеохон- посвященного лечению пациентов с аваскулярным

остеонекрозом таранной кости (далее АОТК) с локальными остеохондральными дефектами и защищенного в 2018 году [1]. В настоящей работе авторами освещается проблема лечения пациентов с тотальным поражением блока таранной кости аваскулярным остеонекрозом.

Лечение АОТК представляет собой серьезную проблему для травматолога-ортопеда. Аваскулярный остеонекроз таранной кости является «обезображивающим» последствием переломов, переломо-вывихов и травм таранной кости, причем, вероятность АОТК увеличивается с тяжестью травмы и связанного с ней повреждения и без того «хрупкого» кровоснабжения таранной кости. Исход АОТК является причиной высокой частоты инвалидизации пациентов. Помимо посттравматических причин развития данного заболевания, причиной АОТК может быть алкоголизм, употребление стероидов, дислипидемия и различные идиопатические факторы. Существующие недостатки современных методов лечения АОТК, такие как высокая травматичность традиционных хирургических методов, необратимая потеря движений в функционально значимых суставах стопы и голеностопного сустава, высокий риск несращений, высокая частота остаточных деформаций, необходимость в длительных сроках иммобилизации конечности и реабилитационном периоде, являются актуальной причиной исследования данной патологии. Возникает закономерный вопрос: каким образом преодолеть существующие недостатки и улучшить результаты лечения пациентов с АОТК? Потенциальным решением данной проблемы является тотальное эндопротезирование таранной кости.

Представлен клинико-исторический обзор эволюции лечения пациентов с АОТК. Описаны пути развития и совершенствования основных методов лечения в историческом аспекте с оценкой их преимуществ и недостатков.

Цель – на основании анализа зарубежной и отечественной литературы определить современное состояние проблемы хирургического лечения аваскулярного остеонекроза таранной кости и выявить спектр возможных оперативных вмешательств у пациентов с изучаемой патологией, проанализировать в исторической ретроспективе метод тотального эндопротезирования таранной кости при ее тотальном поражении патологическим процессом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для анализа литературы по данной тематике было отобрано 79 иностранных публикаций, выпущенных в период с 1911 по 2021 г., а также 9 отечественных пу- бликаций за период с 2011 по 2021 г. Для поиска публикаций были использованы интернет-ресурсы PubMed, MedLine и eLibrary.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анатомические особенности таранной кости, этиология возникновения аваскулярного остеонекроза таранной кости

Общеизвестно, что таранная кость (далее ТК) (лат. talus ; син. надпяточная кость, astragalus ) является второй по величине среди костей предплюсны, формирующей подвижный узел, осуществляющий сложный комплекс активных и пассивных движений на голеностопном уровне.

Важной особенностью анатомии таранной кости является то, что площадь покрытия её суставным хрящом достигает, по данным ряда авторов [2, 3], 70 %. Это объясняет особенности кровоснабжения, которое осуществляется через сеть анастомозов регионарных артерий. Так, передняя большеберцовая, задняя большеберцовая и малоберцовые артерии (главные ветви подколенной артерии) осуществляют кровоснабжение голеностопного сустава и дистального отдела стопы. Повреждение механизма кровоснабжения таранной кости играет основную роль и при дегенеративных поражениях, в первую очередь, при АОТК [4, 5].

Нарушение кровоснабжения костной ткани таранной кости может быть результатом как травматического повреждения, так и нарушения артериального притока или венозного оттока. Многие авторы описывают омертвение костной ткани при АОТК в результате ишемии [6]. Чаще всего участок некроза на начальных стадиях представляет собой зону резорбции, локального дефекта, который в последующем уплотняется (склерозируется), коллабируется. Либо, наоборот, дефект тела таранной кости прогрессирует, размеры его зави- сят от объема пораженной костной ткани. Проведенное гистологическое исследование некротизированной таранной кости показало наличие тонкой костной ткани, практически лишённой клеток, в сохранившей архитектонику части кости встречались безъядерные клетки. В некоторых местах были видны некротические массы. Выявлялись макрофаги. В зоне регенерации наблюдалась фибротизация ткани, характеризующаяся наличием фибриновых волокон и редких веретеновидных клеток. Процесс некроза происходил при практически сохранной хрящевой ткани, местами некротические изменения проникали в хрящевую ткань. Определялось отслоение хрящевой ткани от кости [7]. Таким образом, травмы, повреждения и переломы таранной кости часто сопровождаются нарушением кровоснабжения, вызывая АОТК.

Прогнозируемая распространенность травматического остеонекроза, связанного с переломами шейки таранной кости, по имеющимся данным, составляет от 0 до 10 % при переломах I типа по Hawkins [8] и > 60 % при переломах III типа [9], сопутствующее смещение при таких переломах, а также вывих таранной кости в подтаранном и голеностопном суставах увеличивают вероятность развития АОТК до 100 % [10]. Переломы таранной кости встречаются редко и, обычно, являются следствием высокоэнергетических механизмов повреждения, таких как падение с высоты или автомобильная авария. Ряд исследований приводят данные о повреждениях таранной кости в 0,1-2,5 % в соотношениях со всеми переломами костей скелета, однако до сих пор истинная частота повреждения таранной кости неизвестна [11]. Редкость этой травмы частично объясняет исторически сложившиеся плохие исходы и высокую частоту осложнений, поскольку в современной литературе мало данных, которыми можно было бы руководствоваться при лечении пациентов с повреждениями таранной кости.

Аваскулярный остеонекроз таранной кости также описан при отсутствии травмы и был связан с такими соматическими нарушениями и заболеваниями в организме как избыток кортикостероидов [12-16], хронический алкоголизм [17], гиперурикемия [18], системная красная волчанка и панкреатит [19].

Клиническая картина и диагностика аваскулярного остеонекроза таранной кости

Постановка диагноза АОТК на ранних стадиях может быть сложной задачей, и травматолог-ортопед должен предвидеть это, особенно в травматических случаях со значительным смещением тела таранной кости в анамнезе. При анализе проблемы обнаружено, что среди клиницистов отсутствует настороженность в вопросах диагностики заболевания на ранних стадиях. Имеется потребность в четких рекомендациях по диагностике и лечению пациентов c АОТК [20-22]. Клиническая картина на ранних стадиях АОТК заболевания представлена артритическим синдромом без патологических изменений на рентгенограммах голеностопного сустава, в то же время, при запущенных стадиях заболевания рентгенологически отмечается картина формирования кист таранной кости, варус-ной / вальгусной деформации стопы, «обезображивающего» остеоартроза голеностопного, подтаранного и Шопарова сустава, коллапса и фрагментации таранной кости [23-25]. Информированность клинициста, сбор тщательного анамнеза, применение современных диагностических методов мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволяют выявить изменения в голеностопном суставе и определиться с оптимальной тактикой лечения. Истинная заболеваемость и распространенность до сих пор остается неизвестной в основном из-за поздней диагностики и вариации названий данной патологии.

Классификация

Несмотря на отсутствие четкой классификации в отечественной литературе, АОТК имеет характерную рентгенологическую картину в зависимости от стадии заболевания.

Наиболее широко используется классификация Ficat [26], которая была пересмотрена с годами как визуализирующая. Улучшились методы диагностики, и появилось лучшее понимание АОТК.

Текущая классификация Ficat включает такие стадии:

Стадия 0 – доклиническая;

Стадия I – прерадиографическая;

Стадия II – преколлапс, с рентгенологическими изменениями, переходная фаза (с уплощением или серповидной формой);

Стадия III – коллапс, фрагментация таранной кости с неповрежденными окружающими суставами;

Стадия IV – остеоартроз голеностопного сустава.

Другие классификации следуют аналогичной схеме, описывая прогрессирование заболевания от самых ранних проявлений до конечной стадии коллапса и фрагментации. К сожалению, понимание АОТК таранной кости остается до сих пор неполным.

Лечение аваскулярного остеонекроза таранной кости

Лечение данной категории пациентов до сих пор является трудной задачей в современной травматологии и ортопедии, может вызывать разочарование в среде клиницистов и являться серьезным вызовом для хирурга. К счастью, ряд достижений в современной травматологии и ортопедии в понимании повреждений таранной кости, а также развитие современного инструментария, металлоконструкций и методов диагностики улучшают результаты лечения данной категории пациентов [27].

Однако результат полного разрушения ТК при АОТК и существующие варианты хирургического лечения в данной ситуации являются сложной задачей, даже в лучших руках хирурга, в связи с развитием таких неблагоприятных исходов как необратимая потеря движений в функционально значимых суставах стопы и голеностопного сустава, высокий риск несращений, высокая частота остаточных деформаций, необходимость в длительных сроках иммобилизации конечности и реабилитационном периоде [28].

Возникает закономерный вопрос: каким образом преодолеть существующие недостатки и улучшить результаты лечения пациентов с АОТК при начальных и поздних стадиях заболевания? Стратегии оптимального лечения не обладают преимуществом высокого уровня доказательности. Серии случаев часто сопровождаются комбинированными планами лечения и систематическими ошибками в отборе пациентов для принятия верной тактики.

Принятие той или иной тактики лечения должно быть по-прежнему адаптировано к каждой конкретной ситуации.

Способы хирургического лечения пациентов при начальных стадиях аваскулярного остеонекроза таранной кости в сочетании с ее локальными дефектами

В связи со стремлением снизить травматичность хирургического вмешательства, а также в историческом аспекте авторами предлагалось большое количество нерадикальных способов. Такими способами являются дебрайдмент, многонаправленная остеоперфорация, микрофрактурирование, которые использовались с середины XX в. [29]. В основе всех этих способов лежит идея о нарушении целостности кости для того, чтобы элементы костного мозга, полипотентные клетки костного мозга и другие элементы регенерации получили доступ из глубины губчатого слоя кости в зону дефекта таранной кости. Также расчет делался на стимуляцию костного мозга таранной кости.

В наши дни микрофрактурирование продолжают использовать [30] в случаях наличия первичных симптоматических локальных зон АОТК диаметром до 10 мм.

Тем не менее, эффективность данных операций ограничена, о чем свидетельствуют сообщения ряда авторов о наличии фиброзной ткани или волокнистого хряща в области дефекта таранной кости, выявление прогрессирования асептического некроза при контрольной артроскопии [31]. Безусловно, новообразованная ткань уступает по своим механическим свойствам гиалиновому хрящу и не может выдерживать прежние нагрузки, обладает свойством повышенного износа, ускоряет развитие деформирующего остеоартроза голеностопного сустава.

На начальных стадиях заболевания, при наличии дефекта таранной кости, хорошо себя зарекомендовали органосохраняющие операции, включающие в себя остеохондропластику дефекта с применением костнохрящевого трансплантата [23, 32, 33]. Данный метод обладает преимуществом: позволяет заменить утраченную хрящевую поверхность собственной костнохрящевой тканью, продлевая функцию голеностопного сустава. В современной литературе существует достаточно доказательств использования остеохондральных аутотрансплантатов [34-43].

Отрицательной стороной способа является ограниченность получения пластического материала, возникновение синдрома болезненного донорского места, затрудненное сопоставление трансплантата с контуром таранной кости.

Однако течение АОТК блока таранной кости на ранних стадиях имеет тенденцию к прогрессированию дегенеративно-дистрофического процесса с исходом в терминальную стадию деформирующего артроза голеностопного сустава, когда происходит тотальное поражение тела таранной кости некрозом с коллапсом, а иногда с полным разрушением ее структуры и присоединением деформации.

Способы хирургического лечения пациентов при поздних стадиях аваскулярного остеонекроза в сочетании с тотальным поражением, коллапсом, фрагментацией тела таранной кости

В литературных источниках описаны результаты применения аллотрансплантатов для реконструкции поврежденных суставных поверхностей и заполнения костно-хрящевых дефектов больших размеров. Применяются аллотрансплантаты соответствующего размера и формы для восстановления анатомии таранной кости. Для имплантации аллотрансплантата, как правило, требуется остеотомия лодыжек [44-46].

Для последующей фиксации трансплантата необходимо использование различных конструкций и погружных фиксаторов, например, винтов, биодеградируемых пинов малых размеров

Недостатком способа является длительный срок консолидации и высокий риск отторжения аллотрансплантата. Ряд авторов отмечает трудности в подборе размера аллотрансплантата с учетом индивидуальных особенностей блока таранной кости у реципиента. В некоторых странах аллотрансплантация запрещена по этическим соображениям [41, 47-49].

До сих пор астрагалэктомия, артродез заднего отдела стопы (далее АЗОС), панталарный артродез стопы рекомендованы в случаях АОТК [50]. Впервые термин панталарный артродез ввел в 1911 году Lorthior J. и применил данное обозначение для обобщения суставов заднего отдела стопы (голеностопный, подтаранный, таранно-ладьевидный, пяточно-кубовидный суставы), которые артродезировал хирургическим методом с целью исправления эквиноварусной деформации стопы, тем самым выполнив панталарный артродез [51].

Панталарный артродез стопы и АЗОС многие клиницисты считают процедурой спасения. Типичные показания включают посттравматический остеоартроз голеностопного сустава и суставов заднего отдела стопы, ревматоидный артрит, неврологическую дисфункцию нижней конечности, стопы и голеностопного сустава. Данная хирургическая операция сложна, цель её состоит в том, чтобы восстановить функциональноанатомически выгодное стопоходящее положение стопы, при этом задняя часть стопы должна быть слегка в вальгусном положении. Нередко требуется остеотомия переднего отдела стопы, малоберцовой кости для коррекции деформации переднего и заднего отдела стопы в коронарной плоскости.

Несмотря на свои достоинства, данный вид хирургического вмешательства имеет существенные недостатки: сложность процедуры, частые осложнения в виде нарушения сращения костей, остаточных варусных/вальгус-ных деформаций заднего отдела стопы, усталостных переломов смежных костей [52]. Развитие и прогрессирование деформирующего остеоартроза в соседних суставах (Шопар, Лисфранк, плюснефаланговые суставы) – частое осложнение, которое, по данным разных авторов, достигает до 58 % пациентов в течение 21 года наблюдения [53]. Также сообщается о несращении и прогрессировании АОТК. Graves и др. [54] и Beischer и др. [55] отметили, что от 28 до 33 % их пациентов испытывают трудности при ходьбе (хромота) после АЗОС и панталарного артродеза, несмотря на успешный костный блок. Все это приводит к выраженным функциональным ограничениям, деформациям, которые несовместимы с высоким уровнем физической активности современного пациента [56, 57]. Авторы предложили рассматривать данный вид оперативного вмешательства только как операцию спасения.

Эндопротезирование голеностопного сустава стандартными типами существующих эндопротезов

АОТК более одной трети таранной кости является абсолютным противопоказанием для эндопротезирования голеностопного сустава [58, 59, 60, 61]. АОТК менее одной трети является относительным противопоказанием, и применение стандартных общедоступных компонентов увеличивает риск значительного проседания (коллабирования) и снижения плотности таранной кости и развития в последующем нестабильности таранного компонента. С целю снижения риска прогрессирования коллапса оставшейся части таранной кости созданы специальные ревизионные конструкции эндопротезов голеностопного сустава, например, такие как Inbone 2 [44, 62].

Безусловно, современные ревизионные конструкции эндопротезов голеностопного сустава позволяют расширять показания к хирургическому лечению пациентов с АОТК, однако высокий риск прогрессирования патологического процесса, минимальное количество оставшейся кости под таранным компонентом способ- ствуют развитию нестабильности таранного компонента и непосредственно влияют на выживаемость эндопротеза голеностопного сустава. Потенциальным решением проблемы хирургического лечения пациентов с аваску-лярным некрозом таранной кости и сохранения биомеханики в голеностопном суставе является создание индивидуальных конструкций эндопротеза таранной кости. По данным литературы, имплантация индивидуального тотального эндопротеза таранной кости показывает многообещающие долгосрочные результаты [63-68].

Исторические аспекты применения эндопротеза таранной кости

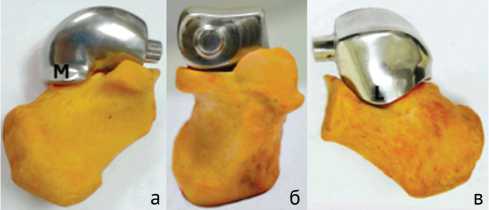

Рис. 1. Фотография, демонстрирующая окончательный вариант импланта таранной кости первого поколения. Показан вид с медиальной (а), передней (б) и латеральной (в) стороны протеза, нижняя часть которого фиксирована на пяточной кости [67]

Авторы в своей работе описали результаты применения данной конструкции ЭТК в течение 16 лет. Отметили, что конгруэнтность ЭТК с большеберцовой костью и с задней фасеткой пяточной кости была хорошей во всех случаях, кроме одного пациента, у которого диаметр кривизны задней фасетки протеза был меньше, чем диаметр задней фасетки пяточной кости. У этого пациента была постоянная боль и отек в области лодыжек голеностопного сустава, а на рентгенограммах отмечалась эрозия задней фасетки пяточной кости (рис. 2).

Рис. 2. Боковая рентгенограмма показывает эрозию задней фасетки пяточной кости под компонентами импланта первого поколения тела таранной кости через восемь месяцев после установки эндопротеза. Имплант первого поколения таранной кости разрушил суставную поверхность дистального отдела большеберцовой кости, что привело к варусной деформации протеза [67]

У четырех пациентов авторы описывали легкий отек голеностопного сустава и временную слабую боль в заднем отделе стопы во время ходьбы. Боль купировалась через четыре-пять месяцев, а отек уменьшился в течение трех месяцев. Ни у одного из пациентов авторами не было выявлено раневой инфекции, некроза раны, нейро-сосудистого повреждения или нарушения функции заднего большеберцового нерва и сухожилия flexor hallucis longus. На рентгенограммах авторами не было обнаружено склероза субхондральной кости или неравномерности суставных пространств голеностопного сустава или среднего предплюсневого сустава, или задней фасетки голеностопного сустава и пяточной кости, за исключением одного пациента. Три пациента, которые были осмотрены через пять лет после операции, имели удовлетворительный результат. У одного пациента авторы отмечали неудовлетворительный результат через восемь месяцев после имплантации, в это время протез был удален и проведен таранно-большеберцовый артродез.

У трех пациентов, которые наблюдались в течение шести, семи и десяти лет, результат был удовлетворительным. Из девяти пациентов, которые наблюдались в течение одиннадцати лет и более, все, кроме одного, имели удовлетворительный результат. У одного пациента авторы описывают удовлетворительный результат до тринадцати лет после операции, затем протез вышел из строя, и результат был признан неудовлетворительным. Данному пациенту авторы выполнили ревизионное эндопротезирование, был установлен протез того же размера, что и при первичной операции, однако ножка была зафиксирована в шейке таранной кости с помощью костного цемента.

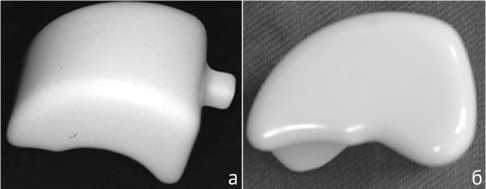

В 1999 году Taniguchi и др. описывают применение уже керамического ЭТК первого поколения у 22 пациентов в период 1999-2006 гг. [72]. В отличие от своих коллег, при создании имплантата авторы применили в качестве материала алюмооксидную керамику, а также воспользовались данными компьютерной томографии. Имплантат был двух вариантов: с ножкой (рис. 3, а) и без ножки (рис. 3, б), предусматривал сохранение головки таранной кости.

Pис. 3. На фотографиях показаны два типа керамических эндопротезов тела таранной кости. Протез первого поколения (а) имеет ножку для шейки таранной кости, в то время как у протеза второго поколения (б) ее нет [72]

Средний срок наблюдения у авторов составил 96 месяцев. У всех пациентов через год после операции отмечалась резорбция и некроз остатков шейки ТК, приводящие к нестабильности компонентов ЭТК, что, в свою очередь, послужило предпосылкой к разработке второго типа ЭТК. Авторы пришли к выводу, что эндопротезирование тела таранной кости не может быть рекомендовано пациентам с АОТК, по крайней мере, по их данным, у 50 % пациентов результат будет удовлетворительный, а у остальной половины исследуемых будет неудовлетворительный результат. В настоящее время рекомендовано использовать тотальный эндопротез таранной кости у пациентов с АОТК из алюмооксидной керамики. Авторы продемонстрировали применение ЭТК 2-го поколения у женщины 74 лет (рис. 4, а, б).

Pис. 4. Рентгенограммы 74-летней женщины с аваскуляр-ным остеонекрозом таранной кости, лечение которой проводилось с использованием эндопротеза первого поколения: a – через 1,5 года после операции, на снимке видна оставшаяся некротизированная шейка таранной кости и перелом головки в результате расшатывания и проседания между компонентами эндопротеза и шейкой таранной кости; б – после ревизии с использованием эндопротеза таранной кости второго поколения – тотального эндопротеза [72]

До сих пор в среде травматологов-ортопедов отсутствует единая концепция в отношении фиксации индивидуального импланта ТК к подтаранному и таранно-ладьевидному суставам. Авторы разделились во мнениях, одни выступают за мобильность и анатомическую конгруэнтность имплантата к окружающим его суставным поверхностям, другие – за частичную его стабилизацию в таких суставах как таранно-ладьевидный и подтаранный. В 2017 году Sebastien Ruatti и др. [73] из университетской больницы Гренобля, Франция, сообщили о случае полного открытого травматического вывиха таранной кости у 51-летнего пациента без нейрососудистых осложнений, который был вылечен установкой индивидуального эндопротеза таранной кости (рис. 5).

Pис. 5. Предоперационные рентгенограммы, показывающие полное отсутствие таранной кости [73]

Авторы применили двухэтапную тактику лечения, первым этапом была выполнена хирургическая санация раны, некрэктомия, для стабилизации свободного пространства в голеностопном суставе и предотвращения ретракции был установлен цементный антибактериальный спейсер, прилегающий к суставным поверхностям большеберцовой, ладьевидной и пяточной кости (рис. 6).

Pис. 6. Послеоперационная контрольная рентгенограмма, показывающая расположение спейсера с антибиотиком в тибиоталярном пространстве [73]

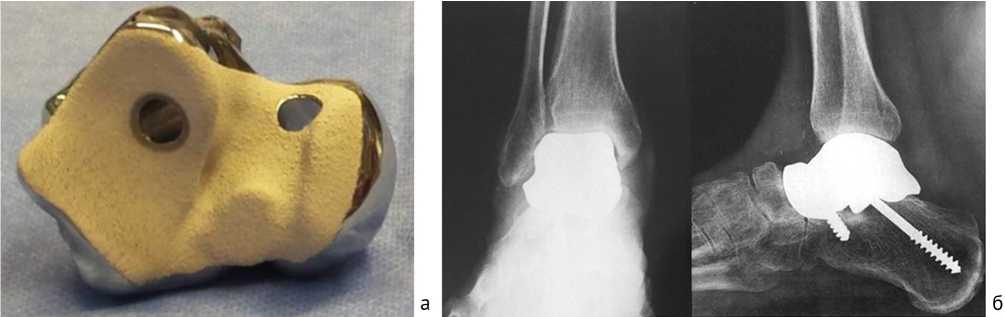

Учитывая повреждение хряща со стороны пяточной фасетки подтаранного сустава, авторами было принято решение разработать индивидуальный имплантат таранной кости из кобальто-хромового сплава с возможностью непосредственной фиксации его к пяточной кости при помощи винтов, для усиления остеоинтеграции имплантата с пяточной костью. Поверхность эндопротеза со стороны пяточной кости была дополнительно покрыта гидроксиапатитом, поверхности эндопротеза ТК в таранно-ладьевидном и тараннобольшеберцовом суставе были полированы (рис. 7, а).

Pис. 7: а – имплантат таранной кости, вид снизу, на каудальной поверхности имплантата видно гидроксиапатитное покрытие, используемое для подтаранного артродеза [73]; б – контрольные рентгенограммы через 2 года после операции

Второй этап хирургического лечения заключался в имплантации индивидуального протеза ТК, который был выполнен через 6 месяцев с момента травмы. Через 2 года после операции авторы оценили рентгенографические результаты, которые были расценены как очень хорошие, на контрольных рентгенограммах отсутствовали признаки остеолизиса и нестабильности имплантата ТК (рис. 7, б). В двухлетнем периоде наблюдения авторы продемонстрировали предварительные, довольно обнадеживающие результаты, демонстрирующие хорошую функциональную активность пациента, оцененную по шкале AOFAS, которая показала увеличение показателей с 11 до 77 из 100.

С 2005 года отмечается совершенствование технологий, применяемых при создании ЭТК, происходит «бурный» рост имплантаций в период с 2005 г. по настоящее время. Ученые Helen Shnol и др. (Бингемтон, штат Нью-Йорк, США) в 2018 году опубликовали научную статью, демонстрирующую перспективы 3D-печати индивидуального имплантата ТК при лечении прогрессирующего остеартроза голеностопного сустава, аваскулярного остеонекроза и остеомиелита ТК [74]. T.A. West с соавторами в 2020 году публикуют литературный обзор, посвященный сериям случаев опубликованных ранее результатов применения индивидуальных конструкций эндопротезов таранной кости. Авторы проанализировали результаты научных публикаций в период 2010-2020 гг., посвященных имплантации эндопротеза ТК, сведя все эти данные в таблицу (табл. 1). Таблица демонстрирует количество выполненных авторами имплантаций ЭТК за указанный период, основные осложнения, данные о материале, который применялся в создании имплантата ТК, сроки наблюдения, а также результаты применения конструкции [75].

Изготовленные по индивидуальному заказу 3D-печатные ЭТК успешно применяются в качестве функциональной альтернативы АЗОС или ампутации стопы в случаях тяжелого разрушения или потери таранной кости. Современные модели изготавливаются из алюминиевой керамики, кобальт-хрома, нержавеющей стали, титана или комбинации металлов.

Степень и распространенность поражения тела таранной кости и голеностопного сустава часто не по- зволяют выполнить эндопротезирование голеностопного сустава. Фрагментация, наличие огромных кист, коллапс тела и другие поражения являются причинами этого феномена. При углубленной оценке состояния голеностопного сустава зачастую отмечается грубый обезображивающий остеоартроз пилона большеберцовой кости, полностью исключающий опорность на нее имплантата таранной кости. Рядом авторов предлагаются современные варианты решения данной проблемы, а именно, использование для восстановления опорности пилона большеберцовой кости тибиального компонента эндопротеза голеностопного сустава для установки имплантата в анатомическое положение и создания подвижного звена с большеберцовой костью. В литературе упоминания о комбинированном эндопротезировании таранной кости в сочетании с тибиальным компонентом и вкладышем эндопротеза голеностопного сустава встречаются довольно редко (рис. 8) [76].

До сих пор идут поиски идеального материала для ЭТК. Большинством авторов при создании ЭТК используется керамика из оксида алюминия. При анализе научной литературы отмечено, что керамические материалы, такие как оксид алюминия (Al 2 O 3 ), вызывают незначительный остеолиз вследствие низкого коэффициента трения и уменьшения образования продуктов износа [77, 78, 79].

Это, наряду с высокой твердостью, подходящей прочностью на сжатие и химической стабильностью в физиологических условиях, сделало его предпочтительным материалом для изготовления ортопедических протезов (таких как тазобедренные имплантаты из оксида алюминия на оксиде алюминия). Керамика на основе Al 2 O 3 (ATZ) является достаточно хрупкой и подверженной трещинообразованию, что, в свою очередь, может повлиять на выживаемость имплантата ТК [80].

Также производство изделий из ATZ требует использования дорогостоящего оборудования, для достижения высоких механических параметров необходимо использование горячего изостатического пресса (HIP). Дополнительные затраты и сложность постобработки обусловлены высокой твердостью материала.

В отечественной практике автором был применен имплантат ЭТК, изготовленный из композитной циркониевой керамики.

|

Cd S Ч VO cd H о о о с о о СЧ О О X 2 2 О Ч а с s' 2 05 Ч S S ст s' о g 3S О X X СО СТ X СО О СТ S о ст о ч 3S S X 05 О Ч Ч и о S ст о о |

е| 32 ч к о 2 2 е |

СТ о (V ® Ю 2 Ч и О о X § 2 Я СТ g ч о ю к о о |

3 § 2 g СТ д Ч К У Я 2 В 2 О * Й СТ § 2 2 9 о 2 Я ч ст о КО |

3 § ч 8 2 д Ч с У Я и В 2 О * Й СТ § 2 № 9 о 2 В 5 ст о сто |

з2 О 2 2^0 и 5 2 х X л U U 2 СТОН 2 2 U чю о 0 0 2 2 U Н сто и с и 8 |

2 2 О О со к § у я 2 2 5 СП 2 2 Й СТЮ 2 щ 2 у в g а « О 2 2 П X m Б ш о 9 В 2 2 со СО В-Хп 2 2x0 °|КнС5 х Я s m 2 О 2 Ч м 9 о и X g щ 2 9 s о и О 2 й g S У у s S и N ® и ас со О и о 2 тОЧ X О U |

CTS н и у я К 5 S И ° К О. я S ° s m«D S В О и § S S § и = >° S £■8 ° а «ид» а а В g О О 2 и СТ2 2 СТ Н ч ч и |

| Ч 2 X о о S ст 2 2 в Я |§ 8 Я |

’§2 СП 2 2 2 9 у § и 5 m и § ° в Я В в ™ s £ S В и u s 8 о S „ я ® 8 Я “ 2 У и Я « у $ У cti В 2 X со Я s СТ 2 2 Я у 2 О К Я ч |

О СП ^ о й о х 5 я у о £ я ЯзЕ 2 S ™ S и 秧™ &g§ = о я 9 я ^ Ст о й стхгч |

2 О 2 2 О ^ 2 О ^ Я У и я и Д о5| 8§g. |

2 <1) Ял Я ч Я g. 2 С У Е и о и о О 2 |

ст о <и ® Ю 2 Ч и X § Я я ст g ч о Ю 2 о о |

’Яс/Г Я^ § s' я 2 х я 2 § а в °=я S Я о 8-(V СТ Я S 2 О X и а§ 5 а а ™ 'и о о и а 8 СО П-В §8 .У^ О 2 Ян « g о£ 2 Я “и 2^- и £ •к о и К о о О g я н 9 т U о 1 Sg* :§5S 2 ^ . 8 я я в 3 О а“ в 9 о g я 5 а о У в £§7 1!^ й^ h§ RBIO X О со U и у f 32 Е ^/ X О ™ £ < я g У о S в ге В Н н я ” 8-лиВ 6 о” О Р о Я еи я ° У ^ 2 Я в £ у 1-5 о g.S О а> |

||

|

о < |

S |

2 Йй ой О н 2 н 2 н 2 ОО ОО О\о ^гч ^to ^to |

S 9 S' m |

о |

§ §~ Я"^ £о £~ « 00 от |

|||||||||||

|

1 |

1 |

|||||||||||||||

|

2 2 К 2 X О 2 о ч 2 £ |

о ст 2 О Ч =2 2 Ч 1О и |

О ст 2 О Ч =2 2 2 1О и |

о ст 2 О Ч з2 2 2 1О и |

СТ СИ с'о" о н 2 U 2 О 'В 2 ^ сС 95 BI 2 2 2 и s |

СИ о о , К 1 ОН У m и и сту О 2 s 2 а 2 =i|ps s' о ^ и ^ § rns s’ до н ^£&S” 2 о “ 8 s S И s Я 9 g ^ 2 Я п5 2 2. 2 2 с^ СТ 2 СТО 2 2 2 X Нк. Ст СТз2 О> 2

2 2 Й 2 2 § 2 СТ ч X сп § ^ |

g§8 гч § § m ст m 2 2 Р о й & сб § 0 СТ2 О 5 у 8S&| 2нБ8 § = sl g g” g Е, СТ § 2 £"=19 |

X 2 Ч 2 |

я £ О 2 Н 2 U Ч 2 2 X § ст" S 2 2 2 2 9 я 2 2 л ст В 2 В 2 Л2 2 з2 m я 9 я О 2 |

У 5 8 Б § я § § о ю В ™ !й am g о н S sa 5 Я S s S S s в i Й СТСТЯ u^ga |

§-» а§ s в S я 5 Я £S§ei т’§ я я я в в 5 X £ Е Я^У'зЯ О § н я И Г Я 5 Б ™ о СТ у g “ и’о 2 2з2 g О § О о § g >^ |

X g X 2 2 I ст о т ст о и |

В g я В я 8 Е я S =s Е 3 s в я в S я § g в о Е Б8 2 в-Йю |

2 у Я Й 2 У и у В § Я 2 Е у е 5 S-E-2 а я = о я g я X о в g s я=я’Б т О У s в Е Bag g^ в и 2 2 я о ° g S и т 2 |

ст 2 2 СТ 2 Ч 2 2 з2 Ч 5 |

||

|

2 к £ |

1 сч |

2 S Ч" |

ст 2 S |

2 |

«с«"«с О ^О ^ ^ НСЧ - to Н о В н о 0^ 0 2 0 2 ГЧ й Ю |

2 О Ч сч о |

X 2 Ч 2 |

1 |

1 'Ст |

1 |

5 ч 2 СЧ |

1 сч |

||||

|

2 2 2 ч 2 m |

2 X 2 S 2 СТ X =2 О 2 2 2 2 2 К СП |

2 1 2 2 К СП |

К СП 2 2 2 2 о 2 От 2 ст m ^ о-< як 2 со Н 2 |

X os' Щ m м 8 1 и & § о 2 § си О 9 х Я и ст ст m СП 2 2 |

2 2 В^ |

2 2 СТ X 2 К СП |

g £ ё ® 8 Ihlhs E’8=S 8 1 ® У ад §=§ 9 53 В SO О § S 8 § 8,0 8я8®§ю| о в 9 g 5 я s о^ § X « со 2 Ч 2 3 2 5 2 2 2 си Й В,2 В ст S и « ст-'й S88gg |

и Е £ 1^ и В ° g-я 8 X Я в к S’S Ils Sg§ sag ^ s « н e „ СП и 2 |

о о т О ст X 2 К СП |

l^sgg l^if =я§^^ 1§§^ я l-fag Н § д tv й ^ СО о 5 о 00 2 U н X |

2 2 СТ т 2 2 2 К СП |

2 X 2 S 2 СТ X =2 О т 2 2 2 2 К СП |

* т =s Я а а* SB |

2 2 2 СТ т 2 2 2 К СП |

||

|

ст 2 о 2 СП |

* |

X §s 2=2 У ст m g |

* ст со и |

X в = 232 ст Я У ст mg |

н X |

СТ О 2 |

я СП СТ о |

X В£ “J 232 н я mg |

* |

* |

* |

2 2 Я 8g йе S У в 2 О У 2 Е Н 2 Н 5 я S К 2 2 и |

||||

|

я Е го У |н |

^ |

^ |

S |

й |

1л |

ГЧ |

||||||||||

|

СТ о |

й о < |

о #2 < й |

ьЗ 2 СТ |

ОЙ |

1 |

й 'В |

2 СТсч |

й 2 (^ |

о со |

.^СМ Нсч |

2 .^1-0 йО Нсч |

ьо 2 1-, н Й |

о |

О 410 ИО |

Анализ литературы показал, что керамика на основе ZrO 2 (Y-TZP) имеет отличные физико-механические характеристики, удовлетворяющие всем потребностям при производстве эндопротезов, и превосходит по некоторым параметрам ATZ-керамику. Одним из немногих недостатков Y-TZP является склонность к деградации прочностных свойств под действием внешних факторов, обусловленная тетрагонально-моноклинным фазовым переходом. Наиболее интенсивно деградация происходит во влажной среде при повышенных температурах и давлении. Однако даже при присутствии 75 % m-фазы механические свойства и вероятность разрушения не были увеличены, что может говорить о долговечности используемого материала [81].

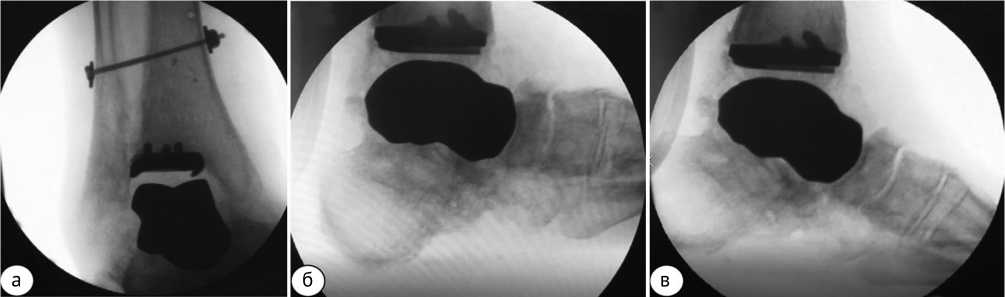

Одним из авторов данной статьи в соавторстве был опубликован результат хирургического лечения паци- ента с аваскулярным остеонекрозом таранной кости, деформирующим посттравматическим остеоартрозом голеностопного, подтаранного и таранно-ладьевидного суставов с посттравматическим межберцовым диастазом с применением ЭТК из керамики на основе ZrO2 в сочетании с тибиальным компонентом эндопротеза голеностопного сустава, спустя 20 месяцев после операции (рис. 8) [76].

С 2005 года отмечается совершенствование технологи, применяемых при создании ЭТК, происходит «бурный» рост имплантаций в период с 2005 г. по настоящее время. При этом эффективность тотального эндопротезирования таранной кости оказалась настолько высокой, что в наше время операция проводится во всем Азиатско-тихоокеанском регионе и в экономически развитых странах.

Рис. 8. Контрольные рентгенограммы голеностопного сустава через 20 месяцев после операции: а – на рентгенограмме в прямой проекции отмечается хорошее стояние металлоконструкций, сохранение контуров голеностопного сустава; б, в – функциональные рентгенограммы в боковой проекции при тыльном и подошвенном сгибании стопы: хорошее стояние компонентов эндопротезов, суммарный объем движений 28°

ОБСУЖДЕНИЕ

До сих пор дискутабельным является вопрос о предпочтительном материале для ЭТК, также не решен вопрос – из какого материала должен быть имплантат, какими обладать качествами, и какая должная быть позиция у клиницистов в отношении к окружающим таранную кость суставам и связкам. Предлагаются гибридные конструкции ЭТК в сочетании с тибиальными компонентами эндопротезов голеностопного сустава и фиксацией капсульно-связочного аппарата ТК якорными фиксаторами [82]. Эволюция эндопротеза таранной кости прошла сложный путь. В качестве материала предлагались титан-ванадиевые сплавы, кобальт-хромовые сплавы, керамика и т.д.; предлагались различные конструкции таранной кости, а именно – эндопротезы блока с сохранением головки, тотальные эндопротезы, включая ладьевидную кость [83]. В связи с риском развития нестабильности компонентов эндопротеза и асептического остеонекроза остатков шейки и головки ТК, на сегодняшний день оптимальной формой конструкции считается ЭТК, при этом дискуссия о материалах изготовления продолжается до сих пор. Не утихают споры о способе осуществления взаимодействия эндопротеза таранной кости с таранно-ладьевидным и подтаранным суставами. Анализ литературы показал, что рядом авторов предлагались различные технологии винтовой фиксации, монолитные и адаптируемые ножки для фиксации этих суставов, разные способы об- работки контактирующих поверхностей (полируемые, неполируемые) [63, 84]. В наше время, по данным большинства авторов, создание конгруэнтной поверхности с перечисленными суставами и прецизионная полировка их создают компенсацию взаимодействия на границе эндопротез-таранная кость-хрящ, что подтверждается отдаленными клиническими наблюдениями [73, 85, 86].

Понимание заболевания такого рода как АОТК может предотвратить неоправданные оперативные вмешательства у пациентов, у которых ожидается клинико-рентгенографическое улучшение или, наоборот, оно может предотвратить обреченный на неудачу длительный курс консервативного лечения. Признавая последствия заболевания при бездействии, принимаются клинические решения, которые в основном базируются на рисках и преимуществах хирургических методов лечения пациентов с АОТК. Например, при АОТК решение начать инвазивные процедуры у пациента с минимальными симптомами и неповрежденной структурой таранной кости требует четкого понимания судьбы нелеченых участков таранной кости. Стадия заболевания часто отражает прогрессирование патологического процесса и помогает принимать решения о тактике лечения [87]. В случаях АОТК стадии могут быть рентгенологическими или основываться на изменениях мягких тканей, могут как сочетаться, так и нет, с клиническими проявлениями [88]. Выявленные ги- стологические изменения в костной и хрящевой ткани них стадиях и использования массивных костных ауто/ подтверждают необходимость проведения операции по аллотрансплантатов, ЭТК – на поздних стадиях забо-замене участков повреждённой кости и хряща на ран- левания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аваскулярный остеонекроз таранной кости является серьезным инвалидизирующим пациентов заболеванием, полиэтиологическим по характеру. Патогенетически оно представлено в основном дегенеративными и некротическими поражениями суставного хряща и подлежащего костного вещества блока таранной кости. Выступая на ранних стадиях как локализующийся в голеностопном суставе источник хронического воспаления, процесс приводит к слущиванию суставного хряща, формированию субкортикальных кист, патологическому перелому блока таранной кости и, как следствие, к развитию тяжелого, «обезображивающего» деформирующего остеоартроза голеностопного сустава. Особую трудность представляет диагностика АОТК на ранних стадиях. Плоскостная рентгенография во многих случаях неспособна выявить АОТК как на стадии отека костного мозга, так и вплоть до стадии импрес-сионного перелома блока таранной кости. Нерадикальные способы хирургического лечения АОТК приводят к неприемлемо большому количеству неудовлетворительных результатов. На ранних стадиях АОТК хорошо себя зарекомендовали радикальные хирургические вмешательства, которые представляют собой полное удаление пораженного хряща, внутрикостных кист, а также окружающего патологического очага склерозированной кости с пластикой дефекта. Лечение пациентов с АОТК на поздних стадиях заболевания до сих пор представляет сложность для клинициста. Современные методы хирургического лечения направлены на АЗОС с массивной ауто/аллопластикой. По мере накопления клинического материала мы убедились в высокой необходимости перехода от АЗОС к более современным, щадящим методам лечения.

Анализ современной профессиональной литературы указал на предпочтительность метода эндопротезирования таранной кости. Привлекательность 3D–пе-чати таранной кости заключается в ее анатомической

Список литературы Эндопротезирование при лечении пациентов с аваскулярным остеонекрозом таранной кости: обзор литературы

- Кузнецов В.В. Лечение остеохондральных поражений блока таранной кости оригинальным способом остеохондропластики: дис. ...канд. мед. наук. Новосибирск, 2018. 150 с.

- Mulfinger GL, Trueta J. The blood supply of the talus. J Bone Joint Surg Br. 1970;52(1):160-167.

- Coughlin MJ, Mann RA. Surgery of the foot and ankle. 7th ed. Philadelphia, Mosby. 1999.

- Resnick D, Sweet D, Madewell J. Osteonecrosis: pathogenesis, diagnostic techniques, specific situations, and complications. Chapter 67. In: Resnick D, ed. Bone and Joint Imaging. 3rd Ed. Philadelphia, Saunders, 2005; 3599-3685.

- Sophia Fox AJ, Bedi A, Rodeo SA. The basic science of articular cartilage: structure, composition, and function. Sports Health. 2009;1(6):461-468. doi: 10.1177/1941738109350438

- Исакова Т.М., Гюльназарова С.В., Дьячкова Г.В., Налесник М.В. Ранняя диагностика аваскулярного некроза блока таранной кости. Гений ортопедии. 2011;(3):66-70.

- Кузнецов В. В., Пахомов И. А., Зайдман А. М., Корель А. В., Корочкин С. Б., Репин А.В., Гуди С.М. Остеохондральный трансплантат из преахил-лярной зоны для замещения дефектов и повреждений суставных поверхностей голеностопного сустава. Гений ортопедии. 2017;23(4):405-410. doi: 10.18019/1028-4427-2017-23-4-405-410

- Hawkins LG. Fractures of the neck of the talus. J Bone Joint Surg Am. 1970;52(5):991-1002.

- Vallier HA, Nork SE, Barei DP, Benirschke SK, Sangeorzan BJ. Talar neck fractures: results and outcomes. J Bone Joint Surg Am. 2004;86(8):1616-1624.

- McNerney JE. The incidence of aseptic necrosis of the talus following traumatic injuries: a review of the literature. J Foot Surg. 1978;17(4):137-143.

- Santavirta S, Seitsalo S, Kiviluoto O, Myllynen P. Fractures of the talus. J Trauma. 1984;24(11):986-989. doi: 10.1097/00005373-198411000-00011

- Harrington KD, Murray WR, Kountz SL, Belzer FO. Avascular necrosis of bone after renal transplantation. J Bone Joint Surg Am. 1971;53(2):203-215.

- Stern PJ, Watts HG. Osteonecrosis after renal transplantation in children. J Bone Joint Surg Am. 1979;61(6A):851-856.

- Russell TG, Byerly DW. Talus Fracture. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. 2023.

- Matthews AH, Davis DD, Fish MJ, Stitson D. Avascular Necrosis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. 2022.

- Parekh SG, Kadakia RJ. Avascular Necrosis of the Talus. J Am Acad Orthop Surg. 2021;29(6):e267-e278. doi: 10.5435/JAAOS-D-20-00418

- Harris RD, Silver RA. Atraumatic aseptic necrosis of the talus. Radiology. 1973;106(1):81-83. doi: 10.1148/106.1.81

- Miskew DB, Goldflies ML. Atraumatic avascular necrosis of the talus associated with hyperuricemia. Clin Orthop Relat Res. 1980;(148):156-159.

- Baron M, Paltiel H, Lander P. Aseptic necrosis of the talus and calcaneal insufficiency fractures in a patient with pancreatitis, subcutaneous fat necrosis, and arthritis. Arthritis Rheum. 1984;27(11):1309-1313. doi: 10.1002/art.1780271115

- Vallier HA. Fractures of the Talus: State of the Art. J Orthop Trauma. 2015;29(9):385-392. doi: 10.1097/BOT.0000000000000378

- Canale ST, Kelly FB Jr. Fractures of the neck of the talus. Long-term evaluation of seventy-one cases. J Bone Joint Surg Am. 1978;60(2):143-156.

- Vallier HA, Reichard SG, Boyd AJ, Moore TA. A new look at the Hawkins classification for talar neck fractures: which features of injury and treatment are predictive of osteonecrosis? J Bone Joint Surg Am. 2014;96(3):192-197. doi: 10.2106/JBJS.L.01680

- Кузнецов В.В., Пахомов И.А. Остеохондральные поражения блока таранной кости, современные подходы к хирургическому лечению (обзор литературы). Сибирский научный медицинский журнал. 2016;36(2):55-61.

- Trauth J, Blasius K. Die Talusnekrose und ihre Behandlung [Talus necrosis and its treatment]. Aktuelle Traumatol. 1988;18(4):152-156.

- Mindell ER, Cisek EE, Kartalian G, Dziob JM. Late results of injuries to the talus. Analysis of forty cases. J Bone Joint Surg. 1963;45(2):221-245.

- Steinberg ME, Steinberg DR. Classification systems for osteonecrosis: an overview. Orthop Clin North Am. 2004;35(3):273-283. doi: 10.1016/j. ocl.2004.02.005

- Kodama N, Takemura Y, Ueba H, Imai S, Matsusue Y. A new form of surgical treatment for patients with avascular necrosis of the talus and secondary osteoarthritis of the ankle. Bone Joint J. 2015;97-B(6):802-808. doi: 10.1302/0301-620X.97B6.34750

- Rodríguez-Paz S, Muñoz-Vives JM, Froufe-Siota MÁ. ¿Es el signo de Hawkins capaz de predecir la necrosis en las fracturas del cuello astragalino? [Is the Hawkins sign able to predict necrosis in fractures of the neck of the astragalus?]. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2013;57(6):403-408. doi: 10.1016/j.recot.2013.09.006

- Saxena A, Eakin C. Articular talar injuries in athletes: results of microfracture and autogenous bone graft. Am J Sports Med. 2007;35(10):1680-1687. doi: 10.1177/0363546507303561

- Hannon CP, Murawski CD, Smyth NA, Kennedy JG. Critical defect size for osteochondral lesions of the talus: letter to the editor. Am J Sports Med. 2012;40(9):NP23-NP24. doi: 10.1177/0363546512457627

- Shimozono Y, Coale M, Yasui Y, O'Halloran A, Deyer TW, Kennedy JG. Subchondral Bone Degradation After Microfracture for Osteochondral Lesions of the Talus: An MRI Analysis. Am J Sports Med. 2018;46(3):642-648. doi: 10.1177/0363546517739606

- Gautier E, Kolker D, Jakob RP. Treatment of cartilage defects of the talus by autologous osteochondral grafts. J Bone Joint Surg Br. 2002;84(2):237-244. doi: 10.1302/0301-620x.84b2.11735

- Giannini S, Buda R, Vannini F, Di Caprio F, Grigolo B. Arthroscopic autologous chondrocyte implantation in osteochondral lesions of the talus: surgical technique and results. Am J Sports Med. 2008;36(5):873-880. doi: 10.1177/0363546507312644

- Emre TY, Ege T, Cift HT, Demircioglu DT, Seyhan B, Uzun M. Open mosaicplasty in osteochondral lesions of the talus: a prospective study. J Foot Ankle Surg. 2012;51(5):556-560. doi: 10.1053/j.jfas.2012.05.006

- Imhoff AB, Paul J, Ottinger B, Wortler K, Lammle L, Spang J, Hinterwimmer S. Osteochondral transplantation of the talus: long-term clinical and magnetic resonance imaging evaluation. Am J Sports Med. 2011;39(7):1487-1493. doi: 10.1177/0363546510397726

- Paul J, Sagstetter M, Lammle L, Spang J, El-Azab H, Imhoff AB, Hinterwimmer S. Sports activity after osteochondral transplantation of the talus. Am J Sports Med. 2012;40(4):870-874. doi: 10.1177/0363546511435084

- Корышков Н.А., Хапилин А.П., Ходжиев А.С., Воронкевич И.А., Огарёв Е.В., Симонов А.Б., Зайцев О.В. Мозаичная аутологичная остео-хондропластика в лечении локального асептического некроза блока таранной кости. Травматология и ортопедия России. 2014;4(74)):90-98.

- Пахомов И.А., Прохоренко В.М., Садовой М.А. Особенности диагностики и лечения болезни Moushet (болезнь Weiss-Muller). Анналы травматологии и ортопедии. 2008;(1):48-51.

- Kreuz PC, Steinwachs M, Erggelet C, Lahm A, Henle P, Niemeyer P. Mosaicplasty with autogenous talar autograft for osteochondral lesions of the talus after failed primary arthroscopic management: a prospective study with a 4-year follow-up. Am J Sports Med. 2006;34(1):55-63. doi: 10.1177/0363546505278299

- Lee CH, Chao KH, Huang GS, Wu SS. Osteochondral autografts for osteochondritis dissecans of the talus. Foot Ankle Int. 2003;24(11):815-822. doi: 10.1177/107110070302401102

- McCollum GA, Myerson MS, Jonck J. Managing the cystic osteochondral defect: allograft or autograft. Foot Ankle Clin. 2013;18(1):113-133. doi: 10.1016/j.fcl.2012.12.007

- Ng A, Bernhard K. Osteochondral Autograft and Allograft Transplantation in the Talus. Clin Podiatr Med Surg. 2017;34(4):461-469. doi: 10.1016/j. cpm.2017.05.004

- Sammarco GJ, Makwana NK. Treatment of talar osteochondral lesions using local osteochondral graft. Foot Ankle Int. 2002;23(8):693-698. doi: 10.1177/107110070202300803

- DeOrio JK. INBONE Total Ankle Arthroplasty. Seminars in Arthroplasty. 2010;21(4):288-294.

- Myerson MS, Neufeld SK, Uribe J. Fresh-frozen structural allografts in the footand ankle. J Bone Joint Surg Am. 2005;87(1):113-120. doi: 10.2106/ JBJS.C.01735

- Clements JR. Use of allograft cellular bone matrix in multistage talectomy with tibiocalcaneal arthrodesis: a case report. J Foot Ankle Surg. 2012;51(1):83-86. doi: 10.1053/j.jfas.2011.09.002

- Dragoni M, Bonasia DE, Amendola A. Osteochondral talar allograft for large osteochondral defects: technique tip. Foot Ankle Int. 2011;32(9):910-916. doi: 10.3113/FAI.2011.0910

- Gross AE, Agnidis Z, Hutchison CR. Osteochondral defects of the talus treated with fresh osteochondral allograft transplantation. Foot Ankle Int. 2001;22(5):385-391. doi: 10.1177/107110070102200505

- Min KS, Ryan PM. Arthroscopic Allograft Cartilage Transfer for Osteochondral Defects of the Talus. Arthrosc Tech. 2015;4(2):e175-e178. doi: 10.1016/j.eats.2015.01.003

- Lampert C. Ankle joint prosthesis for bone defects. Orthopade. 2011;40(11):978-983. doi: 10.1007/s00132-. 011-1826-2

- Lorthior J. Eight cases of arthrodesis of the pid with temporary extirpation of the astragle. Ann Soc Belg Chir. 1911;11:184-187.

- Resnick RB, Jahss MH, Choueka J, Kummer F, Hersch JC, Okereke E. Deltoid ligament forces after tibialis posterior tendon rupture: effects of triple arthrodesis and calcaneal displacement osteotomies. Foot Ankle Int. 1995;16(1):14-20. doi : 10.1177/107110079501600104

- Wetmore RS, Drennan JC. Long-term results of triple arthrodesis in Charcot-Marie-Tooth disease. J Bone Joint Surg Am. 1989;71(3):417-422.

- Graves SC, Mann RA, Graves KO. Triple arthrodesis in older adults. Results after long-term follow-up. J Bone Joint Surg Am. 1993;75(3):355-362. doi: 10.2106/00004623-199303000-00006

- Beischer AD, Brodsky JW, Pollo FE, Peereboom J. Functional outcome and gait analysis after triple or double arthrodesis. Foot Ankle Int. 1999;20(9):545-553. doi: 10.1177/107110079902000902

- Rippstein PF. Clinical experiences with three different designs of ankle prostheses. Foot Ankle Clin. 2002;7(4):817-831. doi: 10.1016/s1083-7515(02)00058-x

- Morash J, Walton DM, Glazebrook M. Ankle Arthrodesis versus Total Ankle Arthroplasty. Foot Ankle Clin. 2017;22(2):251-266. doi: 10.1016/j. fcl.2017.01.013

- Guyer AJ, Richardson G. Current concepts review: total ankle arthroplasty. Foot Ankle Int. 2008;29(2):256-264. doi: 10.3113/FAI.2008.0256

- Hintermann B, Barg A. The HINTEGRA total ankle arthroplasty. In: Wiesel SW, Parvizi J, Rothman RH, editors. Operative Techniques in Orthopaedic Surgery. 1st Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010, pp 4022-4031.

- Hintermann B, Valderrabano V. Total ankle replacement. Foot Ankle Clin. 2003;8(2):375-405. doi: 10.1016/s1083-7515(03)00015-9

- Saltzman CL. Perspective on total ankle replacement. Foot Ankle Clin. 2000;5(4):761-775.

- Whalen JL, Spelsberg SC, Murray P. Wound breakdown after total ankle arthroplasty. Foot Ankle Int. 2010;31(4):301-305. doi: 10.3113/ FAI.2010.0301

- Giannini S, Cadossi M, Mazzotti A, Ramponi L, Belvedere C, Leardini A. Custom-Made Total Talonavicular Replacement in a Professional Rock Climber. J Foot Ankle Surg. 2016;55(6):1271-1275. doi: 10.1053/j.jfas.2015.04.012

- Magnan B, Facci E, Bartolozzi P. Traumatic loss of the talus treated with a talar body prosthesis and total ankle arthroplasty. A case report. J Bone Joint Surg Am. 2004;86(8):1778-1782. doi: 10.2106/00004623-200408000-00024

- Gadkari KP, Anderson JG, Bohay DR, Maskill JD, Padley MA, Behrend LA. An Eleven-Year Follow-up of a Custom Talar Prosthesis After Open Talar Extrusion in an Adolescent Patient: A Case Report. JBJS Case Connect. 2013;3(4):e118. doi: 10.2106/JBJS.CC.L.00331

- Harnroongroj T, Harnroongroj T. The talar body prosthesis: Results at ten to thirty-six years of follow-up. J Bone Joint Surg Am. 2014;96(14):1211-1218. doi: 10.2106/JBJS.M.00377

- Harnroongroj T, Vanadurongwan V. The talar body prosthesis. J Bone Joint Surg Am. 1997;79(9):1313-1322. doi: 10.2106/00004623-199709000-00005

- Taniguchi A, Takakura Y, Tanaka Y, Kurokawa H, Tomiwa K, Matsuda T, Kumai T, Sugimoto K. An Alumina Ceramic Total Talar Prosthesis for Osteonecrosis of the Talus. J Bone Joint Surg Am. 2015;97(16):1348-1353. doi: 10.2106/JBJS.N.01272

- Woodruff JH. Jr, Lane G. A technique for slit scanography. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1966;96(4):907-912. doi: 10.2214/ajr.96.4.907

- Kitaoka HB, Alexander IJ, Adelaar RS, Nunley JA, Myerson MS, Sanders M. Clinical rating systems for the ankle-hindfoot, midfoot, hallux, and lesser toes. Foot Ankle Int. 1994;15(7):349-353. doi: 10.1177/107110079401500701

- Ibrahim T, Beiri A, Azzabi M, Best AJ, Taylor GJ, Menon DK. Reliability and validity of the subjective component of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society clinical rating scales. J Foot Ankle Surg. 2007;46(2):65-74. doi: 10.1053/j.jfas.2006.12.002

- Taniguchi A, Takakura Y, Sugimoto K, Hayashi K, Ouchi K, Kumai T, Tanaka Y. The use of a ceramic talar body prosthesis in patients with aseptic necrosis of the talus. J Bone Joint Surg Br. 2012;94(11):1529-1533. doi: 10.1302/0301-620X.94B11.29543

- Ruatti S, Corbet C, Boudissa M, Kerschbaumer G, Milaire M, Merloz P, Tonetti J. Total Talar Prosthesis Replacement after Talar Extrusion. J Foot Ankle Surg. 2017;56(4):905-909. doi: 10.1053/j.jfas.2017.04.005

- Shnol H, LaPorta GA. 3D Printed Total Talar Replacement: A Promising Treatment Option for Advanced Arthritis, Avascular Osteonecrosis, and Osteomyelitis of the Ankle. Clin Podiatr Med Surg. 2018;35(4):403-422. doi: 10.1016/j.cpm.2018.06.002

- West TA, Rush SM. Total Talus Replacement: Case Series and Literature Review. J Foot Ankle Surg. 2021;60(1):187-193. doi: 10.1053/j. jfas.2020.08.018

- Кузнецов В.В., Гуди С.М., Скуратова Л.К., Пахомов И.А. Эндопротезирование таранной кости керамическим эндопротезом в сочетании с тибиальным компонентом эндопротеза голеностопного сустава: клинический случай. Травматология и ортопедия России. 2021;27(4):111-119. doi: 10.21823/2311-2905-1638

- Lusty PJ, Tai CC, Sew-Hoy RP, Walter WL, Walter WK, Zicat BA. Third-generation alumina-on-alumina ceramic bearings in cementless total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2007;89(12):2676-2683. doi: 10.2106/JBJS.F.01466

- Yoo JJ, Yoon PW, Lee YK, Koo KH, Yoon KS, Kim HJ. Revision total hip arthroplasty using an alumina-on-alumina bearing surface in patients with osteolysis. J Arthroplasty. 2013;28(1):132-138. doi: 10.1016/j.arth.2012.04.030

- Toni A, Giardina F, Guerra G, Sudanese A, Montalti M, Stea S, Bordini B. 3rd generation alumina-on-alumina in modular hip prosthesis: 13 to 18 years follow-up results. Hip Int. 2017;27(1):8-13. doi: 10.5301/hipint.5000429

- Dmitrievskiy A.A., Zhigacheva D.G., Vasyukov V.S., Ovchinnikov P.V. Low-temperature degradation resistance and plastic deformation of ATZ ceramics stabilized by CaO. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing. 2021;2103. doi: 10.1088/1742-6596/2103/1/012075

- Dapieve KS, Guilardi LSF, Silvestri T, Rippe MP, Pereira GKR, Valandro LF. Mechanical performance of Y-TZP monolithic ceramic after grinding and aging: Survival estimates and fatigue strength. J Mech Behav Biomed Mater. 2018;87:288-295. doi: 10.1016/j.jmbbm.2018.07.041

- Regauer M, Lange M, Soldan K, Peyerl S, Baumbach S, Böcker W, Polzer H. Development of an internally braced prosthesis for total talus replacement. World J Orthop. 2017;8(3):221-228. doi: 10.5312/wjo.v8.i3.221

- Tsukamoto S, Tanaka Y, Maegawa N, Shinohara Y, Taniguchi A, Kumai T, Takakura Y. Total talar replacement following collapse of the talar body as a complication of total ankle arthroplasty: a case report. J Bone Joint Surg Am. 2010;92(11):2115-2120. doi: 10.2106/JBJS.I.01005

- Stevens BW, Dolan CM, Anderson JG, Bukrey CD. Custom talar prosthesis after open talar extrusion in a pediatric patient. Foot Ankle Int. 2007;28(8):933-938. doi: 10.3113/FAI.2007.0933

- Takakura Y, Tanaka Y, Kumai T, Sugimoto K, Ohgushi H. Ankle arthroplasty using three generations of metal and ceramic prostheses. Clin Orthop Relat Res. 2004;(424):130-136. doi: 10.1097/01.blo.0000131246.79993.ec

- Abramson M, Hilton T, Hosking K, Campbell N, Dey R, McCollum G. Total Talar Replacements Short-Medium Term Case Series, South Africa 2019. J Foot Ankle Surg. 2021;60(1):182-186. doi: 10.1053/j.jfas.2020.08.015

- Блаженко А.Н., Волков А.В., Лысых Е.Г., Муханов М.Л., Левицкий А.Е., Самойлова А.С., Евдокимов А.А. Подходы к диагностике и лечению начальных стадий асептического остеонекроза средних и задних отделов стопы, обусловленного патологической функциональной перестройкой костной ткани. Кафедра травматологии и ортопедии. 2017;(4):56-64.

- Торгашин А.Н., Мурсалов А.К., Родионова С.С., Загородний Н.В. Особенности лечения асептического некроза таранной кости. Проект клинических рекомендаций. Гений ортопедии. 2021;27(2):153-162. doi: 10.18019/1028-4427-2021-27-2-153-162