Энергообеспеченность сельской местности России: региональные особенности

Автор: Васильева О.Е., Дмитриева А.А., Назарова Е.О.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Городская среда

Статья в выпуске: 4 (69), 2023 года.

Бесплатный доступ

Энергетическую безопасность любой страны логично рассматривать не только с точки зрения объёма производства энергии, но и с учётом безопасности каждого отдельно взятого субъекта и особенно сельской местности. Речь идёт как о повышении эффективности производства в аграрном секторе, так и создании нормальных жилищно-бытовых и социальных условий жизни на селе. Между тем, развитие энергетики в сельской местности сталкивается с большим количеством трудностей и поднимает вопрос о внедрении комплексных энергетических систем автономного и смешанного обеспечения, позволяющих повысить эффективность энергетического обеспечения удалённых, изолированных, рассредоточенных сельских поселений. Утверждается, что надёжное и качественное энергоснабжение сельской местности будет зависеть не только от рационального сочетания используемых энергоресурсов (углеводородных и возобновляемых), но и от эффективности национальной региональной политики. К сожалению, национальные стратегии экономического развития слабо учитывают сложившуюся неравномерную структуру расселения, необеспеченность отдельных регионов инфраструктурой и специфику природно-климатических факторов.

Россия, сельская местность, энергетика, энергетическое обеспечение, энергоснабжение

Короткий адрес: https://sciup.org/140305706

IDR: 140305706 | УДК: 911.372.7 | DOI: 10.53115/19975996_2023_04_288_294

Текст научной статьи Энергообеспеченность сельской местности России: региональные особенности

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

Понятие «сельская местность» ассоциируется с одним из наиболее многогранных объектов географических исследований. В публицистической литературе оно трактуется весьма объёмно, включая природные ландшафты, население и расселение, экономическую сферу, представленную агарным сектором, социальную инфраструктуру, транспортную сеть и т. д. В научном обиходе под сельской местностью чаще всего понимают совокупную территорию муниципальных образований, связанных с развитием сельского хозяйства, располагающих населением и трудовыми ресурсами со специфической структурой возрастного состава. Легальное определение «сельских территорий» сформулировано в Концеп- ции устойчивого развития сельских территорий до 2020 г. и вряд ли может вызвать критику, поскольку главный акцент в нём справедливо сделан на Человека.

Развитие сельской местности России должно оставаться одной из важнейших задач государства, так как именно здесь сосредоточены главные производства сельскохозяйственной продукции, а также проживает более одной четверти населения страны. Десятилетиями в научной сфере анализируются идеи о необходимости комплексных социально-экономических преобразований на селе и, конечно, политической воли, поскольку только социально развитые сельские регионы в состоянии быть гарантами стабильности и продоволь- ственной безопасности страны. Это отдельный вектор исследований, отражающий актуальную тематику развития сельских территорий, но включающий также поднятую в статье проблему их энергообеспеченности.

Для выполнения сельскими территориями функции социального контроля освоенного географического пространства, а также надёжного поддержания экономических показателей производства продукции сельского хозяйства, государство должно иметь надёжную, устойчивую и эффективную систему энергообеспечения. Она подразумевает механизм обеспечения сельской местности энергией в широком смысле этого понятия и, прежде всего, электроэнергией. По имеющимся данным, доля энергозатрат в себестоимости продукции в нашей стране достигает 30-40 %. Это заметно больше чем в странах с развитой рыночной экономикой, что объясняется наличием устаревших энергорасточительных технологий. Одновременно этот факт свидетельствует о неблагополучном положении с энергоснабжением в российской деревне.

С начала XXI в. проводимые в нашей стране реформы в области энергообеспечения населения в большей мере были направлены на развитие городов и крупных поселений и слабо учитывали региональную специфику страны, неравномерность расселения и особенности природно-климатических условий огромной страны. Ясно, что в таких субъектах Федерации, лидерах экономического развития, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, нефтегазодобывающие регионы, традиционно отмечается опережающий спрос на электрическую энергию. За период развития энергетического сектора нашей страны в городах и крупных населённых пунктах сложилась достаточно благоприятная энергетическая обстановка, а энергетика сельской местности до сих пор имеет ряд «узких мест».

В свете данной ситуации не случайно, что утверждённая ещё в 2009 г. «Энергетическая стратегия России на период до 2030 годы» [11], ориентированная на «максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого развития роста экономики, повышение качества жизни населения страны», фактически «обошла стороной» проблему энергоснабжения удалённых сельских регионов. Конечно, в ней упоминаются существенные диспропорции в обеспечении регионов энергоресурсами, так называемые «узкие места в системе энергоснабжения на межи внутрирегиональном уровне, недостаточное развитие малой энергетики и т. д. Но среди задач для достижения стратегических целей региональной политики в области энергоснабжения нужды сельской местности и удалённых регионов не фигурируют вовсе [11].

К сожалению, в скорректированном документе «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» [10] среди пространственных приоритетов государственной энергетической политики вопрос повышения устойчивости и надёжности энергоснабжения села также отсутствует.

В отличие от городов, сельские поселения обладают небольшой численностью населения и характеризуются большой рассредоточенностью по территории. Здесь нередко отсутствуют централизованное энергоснабжение и распределительные станции, а имеющиеся энергетические установки превышают все сроки морального и физического износа.

Прямое влияние на развитие энергетики в сельской местности оказывают неразвитость местной инфраструктуры, слабое региональное и муниципальное финансирование энергетических программ, северные природно-климатические условия. Вследствие всего этого возникает потребность в малых единичных энергетических мощностях, обеспечение которыми требует огромных финансовых затрат.

Цель данной работы состоит в рассмотрении территориальной организации нынешней энергообеспеченности сельской местности России, с учётом оказанного на неё влияния истории развития отрасли и основных природных и социально-экономических факторов. Также представляется важным рассмотрение программ дальнейшего развития отрасли, где ставится вопрос о внедрении комплексных энергетических систем автономного и смешанного энергообеспечения (сочетание как углеводородных, так и возобновляемых энергоресурсов) и рациональное их использование в соответствии с ресурсами каждого отдельного региона России. Это может позволить повысить эффективность энергетического обеспечения удалённых, изолированных, рассредоточенных сельских поселений. Некоторые ориентиры в развитии энергообеспеченности сельской местности всё-таки отражены в официальных энергетических стратегиях (национальных и региональных), что также представляет

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

определённый интерес для изучения и построения возможных прогнозов.

Начало промышленного энергоснабжения сельской местности России ассоциируется, главным образом, со второй половиной XX в. Сооружение крупных тепловых, гидравлических и атомных станций, связанных в единую энергетическую систему страны, – вот принцип построения энергетики, осуществлявшийся на государственном уровне в виде всенародных строек [4]. Так, в 1953 г. Правительство СССР разрешило подключение электропотребителей села к государственным электросетям. В 1964 г. был введён льготный тариф на электроэнергию для сельских производственных электропотребителей [1]. В период с 1950 по 1990 г. общее энергопотребление в сельской местности значительно выросло, была электрифицирована большая часть сельских домов, колхозов и других сельскохозяйственных производств, проводилось газо- и водоснабжение.

После распада СССР все службы сельской энергетики были практически ликвидированы, перестала существовать плановая эксплуатация сельских электросетей и электроустановок. В 90-е годы и начале 2000-х, в связи с переходом к рыночной экономике, резко снизилось производство сельскохозяйственной продукции, которое сопровождалось значительным снижением энергопотребления. В сельхозпроизвод-стве потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к 2005 г. по сравнению с 1990 г. сократилось почти в 2 раза, а общее потребление ТЭР на селе снизилось более чем на 40 % [6]. В связи с резким уменьшением энергопотребления и неустойчивой системой энергоснабжения, в 2003 г. была принята «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года». Её главной целью и высшим приоритетом было провозглашено максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны.

Однако к 2008 г. сложился существенный разрыв между запланированными и фактическими показателями объемов добычи ТЭР. С одной стороны, это свидетельствовало о наличии значительного внутреннего потенциала отраслей ТЭК, позволяющих устойчиво наращивать производственные мощности и объемы добычи. С другой, состояние внутреннего и внешнего рынков различных видов ТЭР существенно различались [8]. Именно поэтому в 2009 г. Правительством Российской Фе- дерации было принято новое распоряжение «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года».

Этот вариант стратегии базировался как на оценке опыта реализации предыдущего варианта, так и на анализе существующих тенденций и новых системных вызовов развитию энергетики, с учётом возможных колебаний внешних и внутренних условий экономического развития России [11]. Энергетическая стратегия была принята в кризисный период, но и она со временем стала терять свою актуальность, так как перестала соответствовать условиям развития мировой экономики, энергетики мира и России. Поэтому в 2020 г. была принята ещё одна «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 год» [10]. Она предполагает совершенствование модели ценообразования на электрическую и тепловую энергию, сокращение накопленных избытков мощностей, вывод из эксплуатации неэффективного и устаревшего оборудования, обновление генерирующих мощностей.

В перспективе планируется переход к энергетике нового поколения с опорой на новые технологии, высокоэффективное использование традиционных энергетических ресурсов и других источников энергии. Приоритетным станет направление глубокой переработки энергетических ресурсов с целью полного обеспечения внутреннего рынка и выходом на мировые рынки с продукцией высоких уровней переделов. Российский энергетический сектор также сохранит своё влияние и на социальную обстановку в стране, поскольку уровень энергетического комфорта и степень доступности энергетических ресурсов во многом определяют и будут определять качество жизни российских граждан [3].

Нетрудно заметить, что все варианты энергетической стратегии страны мало фокусируют внимание на проблеме устойчивого развития сельских территорий, их стабильное энергообеспечение, не ориентируют на позитивную динамику уровня и качества жизни населения, переживающего в настоящее время один из драматичных периодов своей истории.

Конечно, электрификация и энергетика сельской местности имеют ряд специфических особенностей, связанных с рассредоточенностью сельских потребителей, малой единичной мощностью энергетических установок, большой протяжённостью электрических, тепловых, газовых сетей, наличием больших малонаселенных территорий, где ведётся сельскохозяйственное производство, но не имеющих централизованного электро- и энергообеспечения, что накладывает дополнительные требования к системам энергоснабжения. Современное состояние сетей в сельской местности характеризуется их старением и значительным снижением технико-экономических показателей, так как за последние 10-15 лет сети практически не обновлялись [9].

В связи с наличием трудностей, с которыми сталкивается энергетика сельской местности, многие эксперты говорят об эффективности перехода и использования новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, включая возобновляемые источники энергии. Внедрение комплексных энергоэффективных систем автономного и смешанного энергообеспечения сельских зданий, использующих возобновляемые и местные энергоресурсы, позволит повысить уровень и качество электро-, тепло- и водоснабжения сельских населенных пунктов, зданий и сооружений; снизить потери ресурсов, обеспечить энергосбережение; повысить уровень энергообеспеченности удалённых, рассредоточенных сельских объектов малой и средней мощности [7]. Рациональное сочетание используемых энергоресурсов как традиционных, так и новых в соответствии с ресурсами каждого отдельного региона России, позволят обеспечить надёжное, эффективное и качественное энергоснабжение сельской местности.

На развитие энергетического обеспечения сельской местности оказывает влияние ряд факторов, одними из наиболее важных являются природные условия территории, плотность населения и сложившаяся система расселения, связанная с социально-экономической освоенностью регионов.

Физико-географический фактор является определяющим при выборе вариантов проектируемых трасс газопроводов. Детальная оценка ландшафтных, инженерно-геологических, климатических, орографических условий любой исследуемой территории определяет доступность энергетических ресурсов для населения. В регионах с вечной мерзлотой (север Европейской части России, Полярный Урал, север Западной Сибири, большая часть Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока) невозможна прокладка трубопроводов подземным способом; на заболоченных и обводнённых территориях усложняется проведение линий электропередач. В горной местности (практически весь Северный Кавказ) строительство трубопроводов является достаточно сложной инженерно-тех- нической задачей из-за наличия скальных пород, склонов с разным уклоном, большого количества горных рек и ручьёв, наличия селевых потоков и оползней. Для строительства линий электропередач важными факторами являются скорость ветра и перепады температуры, так как от этих показателей зависит выбор марки стали для несущих конструкций, что может увеличивать затраты на строительство. Также одними из факторов, влияющими на строительство энергетических сетей, являются территории особого назначения, такие как: военные полигоны, особо охраняемые природные территории, заповедники, заказники, тундровые территории, где в летнее время запрещено перемещение вне дорог.

Очень существенное влияние на размещение магистралей энергоснабжения и их доступность для отдельных населённых пунктов оказывает сложившаяся система расселения. Разумеется, она далеко не идеальна. Различия в плотности населения образовались, прежде всего, из-за воздействия природных факторов, а также в результате исторических, социально-экономических и политических факторов.

В сельских районах с мелкоселен-ным типом расселения размещение газовых магистралей, линий электропередач и водопроводов осложняется удалённостью населённых пунктов друг от друга, и от магистральных линий, экономической неэффективностью прокладки и функционирования энергетических систем, что создаёт трудности в обслуживании и доступности энергоресурсов для населения. В районах с преобладанием средних и крупных сельских поселений ситуация несколько иная. Здесь энергетические ресурсы являются более доступными для населения, а линии энергоснабжения имеют более развитую сеть. Такая картина характерна для северных регионов нашей страны - Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Северо-Западного федеральных округов.

Развитие энергетических сетей в немалой мере зависит от демографической ситуации в сельских населённых пунктах. С увеличением числа сельских жителей увеличивается и потребность в энергетических ресурсах. Это делает проведение линий электропередач, газопроводов и трубопроводов более экономически эффективными, так как окупаемость строительства и обслуживания происходит быстрее, из-за большого числа потребителей. Но для указанных выше регионов характерно углубление демографического

Среда обитания

кризиса, проявляющегося не только в снижении общей численности сельского населения по стране, но и в исчезновении сельских населенных пунктов, обезлюдении восточных федеральных округов, численность населения которых и так всегда была низкой. Самые высокие показатели снижения численности в сельской местности характерны для приграничных регионов, а именно для Еврейской автономной области, Магаданской, Амурской, Курганской, Псковской, Брянской, Смоленской, Курской и Мурманской областей, Карелии, Алтайского и Забайкальского краёв [5].

Естественно, что на развитие энергетического обеспечения сельской местности также оказывает влияние уровень социально-экономического развития конкретных регионов. В небольших сельских населённых пунктах, не имеющих вблизи себя крупных предприятий, находящихся на большом удалении от городов, сеть энергоснабжения не получила достаточного развития, в отличие от населённых пунктов, находящихся вблизи крупных городов.

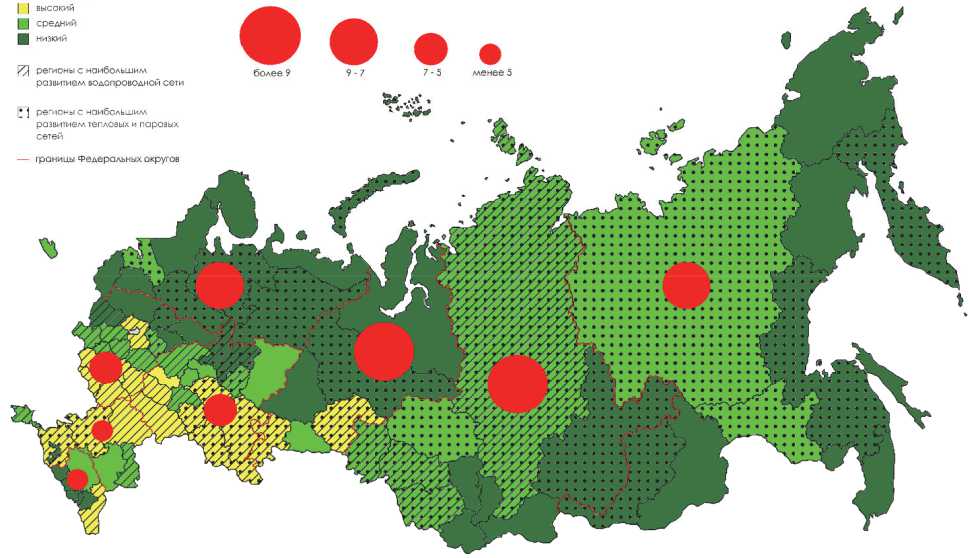

Изучив основные показатели энергетического обеспечения сельской местности России, мы построили общую карту, отражающую уровень энергетического обслуживания субъектов Российской Федерации в сельской местности (рис. 1).

Тепловые и паровые сети получили большее развитие в Дальневосточном,

Сибирском, Уральском, Северо-Западном Федеральных округах, некоторых регионах Приволжского Федерального округа, в Краснодарском крае и Ростовской области. Такое тяготение паровых и тепловых сетей к северным регионам нашей страны связано с наличием продолжительных суровых зим. В связи с этим несмотря на большие затраты на проведение тепловых и паровых сетей, затраты на их эксплуатацию и защиту от потери тепла, построение таких теплосетей является жизненно необходимым условием для сельского населения данных регионов.

Также для регионов Северо-Западного, Дальневосточного, Уральского, Сибирского Федеральных округов характерно большее потребление электрической энергии, чем для остальных регионов России. Связано это с географическим положением и большей продолжительностью зимнего периода, когда обогрев помещений может осуществляться с помощью электроприборов, а также с большей продолжительностью тёмного времени суток.

Из рис. также видно, что наиболее благоприятные условия по обеспечению сельской местности энергетическими ресурсами сложились в Южном, Приволжском Федеральных округах, в южных регионах Центрального Федерального округа, Челябинской и Тюменской областях. Но, несмотря на достаточно высокие показатели

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

Рис. 1. Энергетическое обслуживание субъектов Российской Федерации, 2021 г. (сост. авторами по: [2; 12]).

энергетического развития, в данных регионах до сих пор существуют сельские населённые пункты, не имеющие достаточного энергетического обеспечения.

В заключение отметим, что во многих странах приняты специальные нормотворческие акты и правила, гарантирующие электро- и теплоснабжение в сельской местности, где стоимость таких услуг обычно выше, чем в городской. Например, в Бразилии существует специальный правительственный закон («Резолюция по универсальной электрификации), обязывающий частный бизнес, осуществляющий строительство и эксплуатацию предприятий в сельской местности, поставлять электричество всем жителям территорий в пределах концессиональных территорий. Этот закон позволяет Национальному агентству по электроэнергии не только предоставлять на конкурсной основе разрешение на поставки электроэнергии населению сельских территорий, но и компенсировать затраты соответствующими льготами [13].

С одной стороны, программа «Эффективное энергообеспечение регионов, в том числе северных и приравненных к ним территорий…» (в рамках принятой еще в 2002 г. федеральной программы «Энергоэффективная экономика»), рассматривалась в качестве важной меры в разрешении проблемы энергоснабжения удалённых сельских районов страны. С другой, несмотря на существующее законодательство, обязывающее «гарантирующих поставщиков» после заключения соглашения о поставке энергии удалённым потребителям, выполнение этой программы находится под большим вопросом. Меры, запланированные этой программой, не обеспечиваются по той причине, что согласно Гражданскому кодексу, соглашение о поставке электроэнергии может тормозиться отсутствием технических возможностей (необходимых подсоединений и измерительного оборудования). Получается, что отечественное законодательство менее эффективно, чем бразильское?

Подводя итоги изложенного, отметим, что после распада СССР Россия столкнулась с настоящим энергетическим «голодом», который особенно ярко проявился в сельской местности. Это время стало критическим для энергосектора страны, деградация которого явилась одной из главных причин разразившегося экономического и политического кризиса. Причин глубокой депрессии энергетического сектора было несколько, в том числе: упадок гор- нодобывающей промышленности, физический износ оборудования, коррупция и неэффективное управление, недостаточное инвестирование в отрасль и отсутствие зрелой правовой среды. Все службы сельской энергетики были практически ликвидированы, перестала существовать плановая эксплуатация сельских электросетей и электроустановок, что привело к резкому снижению производства сельскохозяйственной продукции и энергопотребления.

Конечно, нельзя не признавать тот факт, что принимавшиеся энергетические программы способствовали развитию энергетической системы в регионах, что финансирование в отрасли значительно выросло и т. д. Но, как отмечалось выше, при их разработках практически не учитывались проблемы удалённых, малочисленных сельских поселений, изолированных от линий энергетических сетей, и муниципальные органы управления которых никогда не располагали достаточными материальными и денежными средствами. И это несмотря на то, что социальная значимость решения энергетических проблем таких потребителей весьма велика. Низкая рождаемость, высокий отток населения в более крупные посёлки и города приводят сегодня к вымиранию сельских населённых пунктов, что неблагоприятно сказывается на экономике регионов. Сторонники «мега-лополисной» России забывают о том, что многие сельские поселения являются местом проживания многих коренных малочисленных народов, которые вряд ли в обозримом будущем изъявят желание переселиться в такие города – «окна-девелоперы» в глобальный рынок

На развитие энергетического обслуживания сельского населения России оказывает влияние множество различных факторов, при этом влияние многих из них не спорадическое, а постоянное. Так, в регионах с мелкоселенным типом расселения размещение газовых магистралей, линий электропередач и водопроводов всегда осложнялось удалённостью населённых пунктов друг от друга, от магистральных линий, экономической неэффективностью прокладки энергетических систем, что, в свою очередь, создавало трудности с обслуживанием и доступностью энергоресурсов для населения.

В местах, где преобладают крупные и средние сельские поселения, энергетические ресурсы являются более доступными, а линии энергоснабжения имеют более развитую сеть. В регионах, где представлена вечная мерзлота, невозможна прокладка

Среда обитания

трубопроводов подземным способом; на заболоченных и обводнённых территориях усложняется проведение линий электропередач. В горной местности строительство трубопроводов является достаточно сложной инженерно-технической задачей из-за наличия горных пород, склонов, имеющих различный угол наклона, которые могут привести к обвалам, а быстрые и бурные реки при разливе способствуют образованию селевых потоков и оползней. Также одними из факторов, влияющих на строительство энергетических сетей, являются территории особого назначения, такие как: военные полигоны, особо охраняемые природные территории, заповедники, заказники, тундровые территории.

Изучение основных показателей энергетического обслуживания сельского населения в региональном аспекте, показало существенную дифференциацию регионов в эффективности использования различных энергетических ресурсов и их распределении по территории РФ. Так, для всех северных регионов нашей страны характерен низкий уровень газификации. Связано это с большой рассредоточенностью сельских населённых пунктов, их не- большой численностью населения, большими расстояниями между поселениями, сложными природно-климатическими условиями, что требует больших экономических затрат для проведения газопровода. Также низкий уровень газификации характерен для регионов Северо-Кавказского федерального округа, связано это с наличием горных территорий. Тепловые и паровые сети, потребление электроэнергии имеют большее тяготение к северным регионам нашей страны, связано это с наличием продолжительных и суровых зим, где тепло является жизненно необходимым условием для населения, а также с большей продолжительностью тёмного времени суток.

Наиболее благоприятные условия по обеспечению сельской местности энергетическими ресурсами сложились в Южном, Приволжском федеральных округах, в южных регионах Центрального и Уральского федеральных округах. Но, несмотря на достаточно высокие показатели энергетического развития, в данных регионах до сих пор существуют сельские населённые пункты, не имеющие достаточного энергетического обеспечения.

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

Список литературы Энергообеспеченность сельской местности России: региональные особенности

- Воронкова Е.А. Инновационные подходы в развитии энергоснабжения российского агропромышленного комплекса // Известия ОГАУ. – 2009, № 23-1. – С. 117–120.

- Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в российской федерации в 2021 году. – М., 2022. – 124 с.

- Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. Энергетическая стратегия–2035: правовые проблемы инновационного развития и экологической безопасности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2020,№ 3 (67). – С. 31–43.

- Кадыков Ю.М. Малая и нетрадиционная энергетика направления развития // Новости электротехники. – 2006, № 2 (38). – С. 128–129.

- Клеева Л.П. Общая демографическая ситуация в России и ее регионах // Вестник Московского финансово-юридического университета. – 2020, № 1. – С. 38–49.

- Лачуга Ю.Ф. [и др.]. Энергетическая стратегия сельского хозяйства России на период до 2020 г. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2009. – 64 с.

- Мохова А.А., Зекин В.Н. Возобновляемые источники энергии при строительстве домов в сельской местности // Вестник науки. – 2021, № 3 (36). – С. 113–118.

- Петренко И.Е., Голомзик А.Г., Острикова Н.В. О корректировке энергетической стратегии России на период до 2020 г // ГИАБ. – 2008, №7. – С. 246–248.

- Тихомиров А.В. Состояние, цель, задачи и перспективные направления развития и модернизации энергетической базы, энергообеспечения и энергосбережения в сельском хозяйстве // АЭЭ. – 2013, № 2 (119). – С. 97–101.

- Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года: Распоряжение Правительства РФ № 1523-р от 09.06.2020. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://clck.ru/fSYVJ (15.04.2022)

- Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94054/? (15.04.2022)

- Федеральная служба государственной статистики. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ (30.01.2023).

- Lin B., Ankrah I., Manu S. Brazilian energy efficiency and energy substitution: A road to cleaner national energy system // Journal of Cleaner Production. – 2017. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/317600328_