Эпидемиология внезапной сердечной смерти: что мы знаем сегодня?

Автор: Бойцов Сергей Анатольевич, Линчак Руслан Михайлович, Недбайкин Андрей Михайлович, Семенцова Е.В., Юсова И.А., Струкова И.В.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 4 (20), 2014 года.

Бесплатный доступ

Распространенность внезапной сердечной смерти в США, странах Европы чрезвычайно высока и достигает 1‰ в популяции. Ее доля в структуре общей смертности составляет около 13%, в структуре кардиоваскулярной смертности - до 40%. Отсутствие официальных статистических данных и крупных многоцентровых исследований в нашей стране не позволяют оценить истинные масштабы этой проблемы, однако по расчетным данным ежегодно в РФ внезапно погибают около 200-250 тыс. человек. Особую актуальность приобретает изучение этого вопроса у лиц трудоспособного возраста - наиболее значимой в экономическом и социальном смысле прослойке общества. В этой популяции людей доля внезапной смертности может превышать 50%, а особенности нозологической структуры требуют различных подходов профилактики, как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях.

Внезапная сердечная смерть, распространенность, эпидемиология, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/14338502

IDR: 14338502

Текст научной статьи Эпидемиология внезапной сердечной смерти: что мы знаем сегодня?

Ежедневно в странах объединенной Европы внезапно умирает около 2500 человек, а расчетное число случаев внезапной сердечной смерти (ВСС) в мире составляет около 3 000 000 человек ежегодно [1-6]. Исходные шансы повлиять на улучшение эпидемиологической ситуации по внезапной смерти в случаях, когда она уже развивается, ничтожны, поскольку только в 25% случаев ВСС наступает в медицинских учреждениях, где существуют возможности успешной реанимации [1, 2, 7, 8].Более того, вероятность успеха реанимационных мероприятий круто снижается по экспоненте с каждой минутой даже при условии безупречного их выполнения. А если учесть, что в 80% случаев смерть наступает в домашних условиях, в 15% – на улице или в публичном месте, то становится понятным, что в действительности выживает не более 1% внезапно умерших лиц [3, 9, 10].

Первые эпидемиологические исследования

ВСС начались в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века в рамках программы ВОЗ «Регистр острого ИМ» [7,11-17]. В этом международном многоцентровом проекте приняли участие и ряд городов бывшего СССР. В ходе исследования были изучены эпидемиологические аспекты смертности лиц трудоспособного возраста (20-64 лет) (табл. 1).

Таблица 1

|

Города |

Частота ВСС на 100 000 населения в год |

||

|

мужчины |

женщины |

соотношение мужчины:женщины |

|

|

Города Европы |

|||

|

Бухарест |

26 |

2 |

13,0:1 |

|

Будапешт |

70 |

20 |

3,5:1 |

|

Варшава |

36 |

6 |

6,0:1 |

|

Прага |

73 |

9 |

8,1:1 |

|

Тель-Авив |

38 |

16 |

2,4:1 |

|

Лондон |

76 |

35 |

2,2:1 |

|

Дублин |

51 |

12 |

4,3:1 |

|

Хельсинки |

159 |

21 |

7,6:1 |

|

Каунас |

54 |

5 |

10,8:1 |

|

Города РФ |

|||

|

Москва |

78 |

37 |

2,1:1 |

|

Новосибирск |

95 |

33 |

2,8:1 |

|

Вологда |

99 |

15 |

6,6:1 |

Частота ВСС среди лиц трудоспособного возраста

(по данным программы ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда»)

Несмотря на выявленные значительные колебания распространенности ВСС в различных странах (минимальные – в Румынии и Польше, максимальные – в Финляндии), был установлен ряд характерных эпидемиологических особенностей, подтвержденных в последующем в других эпидемиологических исследованиях. Так, например, была продемонстрирована отчетливая ассоциация между распространенностью ВСС с заболеваемостью ИМ, увеличение частоты ВСС с возрастом и преобладание случаев ВСС среди мужчин по сравнению с женщинами.

Незаменим вклад отечественных ученых и исследователей в проблему изучения ВСС в нашей стране: Мазура Н.А. (1971-1978), Януш-кевичуса З.И. (1971-1972), Никитина Ю.П. (1977-1978), Гафарова В.В. (1977-1978), Банщикова Г.Т. (1979-1980).

К сожалению, в последующем на долгие годы, вплоть до 2000-х годов, изучение эпидемиологических аспектов ВСС в нашей стране практически не проводилось. Безусловно, это непростая задача, для решения которой требуется объединение усилий не только кардиологов, реаниматологов и клиницистов других специаль- ностей, но и экспертов судебной медицины, патологоанатомов, организаторов здравоохранения и др. В то же время, проведенный в западных странах ряд эпидемиологических исследований позволил приблизиться к пониманию масштабов ВСС, ее структуры и наметить реальные пути для ее профилактики. Обобщенный анализ этих исследований показал, что ежегодно в США внезапно умирает 200 000 -450 000 человек, что составляет от 1 до 2 случаев на 1000 населения [18, 19]. Безусловно, такой размах распространенности во многом обусловлен различиями используемых критериев включения, в первую очередь, временных (от 24 часов, применявшихся в 1980-1990 гг., до 1 часа – в современных рекомендациях). Вместе с тем, усредненные эпидемиологические показатели в США демонстрируют большой удельный вес ВСС в структуре как общей смертности (около 13%), так и смертности от болезней системы кровообращения (около 40%) [20].

В Европейских странах частота ВСС сопоставима с таковой в США, однако, она существенно колеблется в различных европейских странах с различным экономическим и социальным статусом [21]. Вместе с тем очевидно, что истинные значения распространенности ВСС могут отличаться от таковых в исследованиях, особенно, полученных путем расчетов с использованием известных коэффициентов. Так, S.S. Chugh и соавт. (2004) считают, что данные о распространенности ВСС, основанные на медицинских свидетельствах о смерти, и, в особенности, составленные на основании расчетов по отношению к общей смертности и/или смертности от кардиоваскулярной смертности, могут быть существенно завышены [22]. Детальный анализ обстоятельств смерти, медицинской документации и данных аутопсий привел авторов к выводу о завышении частоты ВСС более чем в 2 раза. В нашей стране, по данным исследования РЕЗОНАНС, например [23], ситуация может быть прямо противоположной, т.е. истинная частота ВСС может оказаться больше официально зарегистрированного уровня, о чем будет сказано ниже.

В настоящее время официальной статистической информации относительно распространенности ВСС в РФ не существует. В центральной базе статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ ( таких данных нет. Если использовать коэффициенты, полученные в ходе эпидемиологических исследований в США и странах Европы, то разброс колебаний частоты ВСС в РФ может оказаться весьма широким – от 142 до 460 тысяч человек в год (табл. 2).

Принимая во внимание тот факт, что показатели общей смертности, и в особенности, смертности от сердечно-сосудистой патологии в РФ значительно выше, чем в западных странах, а также существующие погрешности статистической информации о кардиоваскулярной смертности, можно полагать, что более близкими к реальности являются значе-

Таблица 2

|

Показатель |

Общее число, тыс. чел. |

Доля, % |

|

Численность постоянного населения |

142 905,2 |

|

|

Общее число умерших лиц |

2 028,5 |

100,0 |

|

Число умерших от болезней системы кровообращения |

1 151,9 |

56,8 |

|

Расчетное число умерших лиц по механизму ВСС 2 |

142 905 - 460 760 |

|

1 – Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики, 2011 год ( 2 – расчетные данные (минимальному числу соответствует 1‰ от численности населения, максимальному – 40% от числа умерших от болезней кровообращения).

Численность и смертность населения в Российской Федерации в 2010 году1

ния 200 - 250 тысяч ВСС в год. Одним из крупнейших исследований последних лет, проведенных в нашей стране, является исследование РЕЗОНАНС, проведенное в трех российских городах (Рязань, Воронеж, Ханты-Мансийск) [23]. Это исследование, включившее данные популяции численностью 285 736 человек, было спланировано с целью уточнения распространенности ВСС, а также качества диагностики и статистического учета ВСС в медицинских учреждениях. Согласно диагнозам, зарегистрированным в медицинских свидетельствах о смерти, частота ВСС на фоне

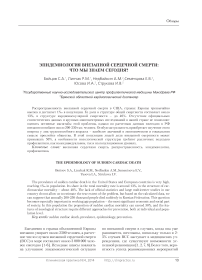

ИБС составила в мужской популяции 69 случаев на 100 000 мужского населения в год, в женской – 26 на 100 000 женского населения в год. Однако более детальный дополнительный анализ медицинской документации, опроса родственников, свидетелей смерти, а также лечащих врачей и врачей из бригад скорой медицинской помощи привел к выводу, что уточненная частота ВСС выше зарегистрированного официального уровня в 2,3 у мужчин и в 2,8 раза у женщин и составляет соответственно 156 и 72 случая на 100 000 населения в год (рис.1).

Рис.1. Зарегистрированный и уточненный уровень внезапной сердечной смерти в исследовании РЕЗОНАНС.

Таким образом, в отличие от зарубежных исследователей, авторы пришли к заключению о недооценке случаев ВСС в отечественном практическом здравоохранении. Основными причинами такого недоучета ВСС у больных ИБС признаны недостаточно активно проведенный диагностический поиск при установлении причины смерти (45,4%) и ошибки оформления медицинской документации (55,6%).

По данным другого отечественного исследования [24], проведенного в популяции трудоспособного населения г. Москвы, среди всех причин смерти, наступившей вне медицинских учреждений, доля ВСС достигает 39,4% и соответствует 92,5 случаям на 100000 жителей в год.

В 2013 году нами было проведено собственное исследование, целью которого стало изучение распространенности и структуры ВСС среди трудоспособного населения Брянской области за 2012 год. С учетом особенной социальной и экономической значимости для любого государства лиц, способных к активной трудовой деятельности, анализу подверглась попу- ляция людей 25-64 лет шести крупных муниципальных районов Брянской области: г. Брянска, Дятьковского, Карачевского, Почепс-кого, Клинцовского и Новозыбковского районов, общей численностью 407 258 человек. Следует отметить, что численность взрослого населения этих районов, как и численность трудоспособного населения, составляет более 55% от соответствующей численности всей области.

Анализу подлежала медицинская документация (карта амбулаторного больного, история болезни, протокол патологоанатомического исследования, медицинская справка о смерти) 467 лиц, умерших от болезней системы кровообращения (БСК) в трудоспособном возрасте. Для получения уточняющей информации в большинстве случаев проводился опрос родственников больного, лечащих врачей, участковых терапевтов по специально разработанному алгоритму. В результате исследования была установлена частота ВСС среди трудоспособного населения – 24,8 на 100 тыс. населения такого же возраста. Было отмечено существен- ное преобладание мужчин (85%) над женщинами (15%) среди умерших, что предопределило соотношение мужчины:женщины равным 5,6:1. Было также установлено, что только в 24% случаев ВСС наступала в стационарах, тогда как три четверти случаев (76%) фиксировались во внегоспитальных условиях. Прослеживалась также отчетливая связь увеличения частоты ВСС с возрастом. При анализе нозологической структуры ВСС у мужчин было отмечено, что наиболее частой причиной смерти являлись острые формы ИБС (43% – у мужчин и 66% – у женщин). В порядке убывания в качестве причин ВСС регистрировались хроническая ИБС (36% у мужчин, 20% – у женщин) и кардиомиопатии (21% у мужчин и 14% – у женщин).

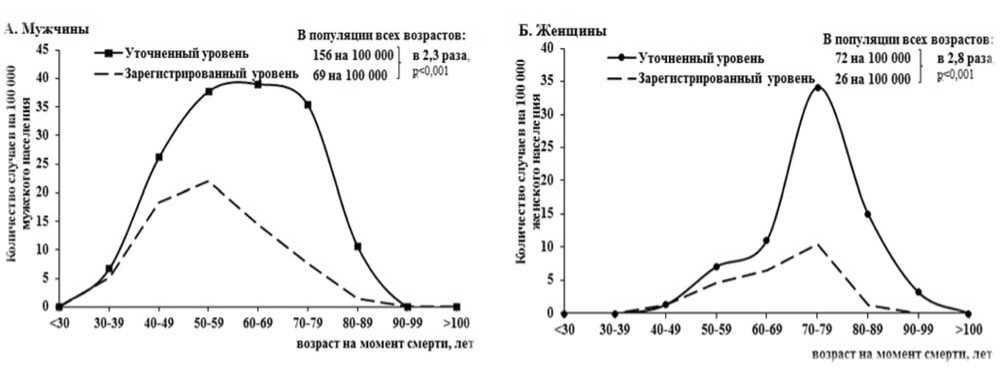

Преобладание ИБС среди нозологических причин внезапной смерти у лиц трудоспособного населения было продемонстрировано и рядом других авторов [7, 8, 14, 16, 26]. Так, если среди лиц молодого возраста и подростков наиболее частыми причинами ВСС являются воспалительные и генетически детерминированные заболевания сердца, то в более старших возрастных категориях доля ИБС существенно возрастает, достигая 80-85% (рис. 2).

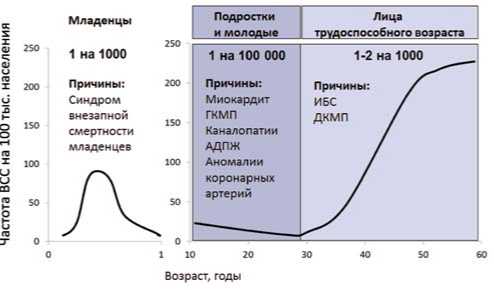

Мы неоднократно подчеркивали особую значимость проблемы ВСС именно у лиц трудоспособного возраста, причем не только с медицинской, но и с социальной и экономической точек зрения, поскольку она касается наиболее физически и социально активной части общества. Кроме того, следует обратить внимание еще на один важный аспект, установленный в ходе эпидемиологических исследований. Доля внезапной смертности в структуре общей смертности является наибольшей именно у лиц трудоспособного возраста, достигая максимума в группе 35-44 лет [20, 25, 26].

Рисунок 3 наглядно демонстрирует это утверждение: у лиц <50 лет доля ВСС превышает 55%, тогда как в старшей возрастной группе этот показатель не достигает 40%. По некоторым

<50 51-60 61-70 71-80 >80

Возраст, годы

данным [25], у лиц 35-44 лет доля ВСС среди всех причин смерти может достигать 74,4%.

Таким образом, существующие на сегодняшний день эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что частота ВСС весьма высока, достигая 1% в популяции. Помимо высокой распространенности актуальность проблемы определяется еще и тем, что более чем в 95% случаев внезапная смерть наступает вне медицинских учреждений, более чем в 35% – без свидетелей или во сне. Эти данные приводят к выводу, что основные мероприятия должны быть сконцентрированы на профилактике ВСС, которая должна осуществляться как на уровне всей популяции, так и в группах лиц повышенного риска ВСС.

Список литературы Эпидемиология внезапной сердечной смерти: что мы знаем сегодня?

- Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы в профилактике внезапной сердечной смерти. Вестник аритмологии. 2007; 47: 42-47.

- Bystander C.P.R., Swor R.A. Ventricular fibrillation, and survival in witnessed, unmonitored out-of-hospital cardiac arrest. Ann Emerg Med. 1995; 25: 780-84.

- Myerburg R.J., Castellanos A. Cardiac arrest and sudden cardiac death. Braunwald's heart diseases: a textbook of cardiovascular medicine. 8th edition. SAUNDERS; ELSEVIER, 2008. P. 933-974.

- Culley L.L. et al. Public access defibrillation on out-of-hospital cardiac arrest: a community-based study. Circulation 2004; 109: 1859-63.

- Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. Внезапная сердечная смерть. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 272 с.

- Внезапная сердечная смерть. Рекомендации Европейского кардиологического общества (ред. проф. Н.А. Мазур). М: Медпрактика-М, 2003. 148 с.

- Мазур Н.А., Жуков В.Н. Внезапная смерть от острой коронарной недостаточности. Кардиология 1976; 16 (1): 27-31.

- Мазур Н.А. Внезапная коронарная смерть. Кардиология 1985; 25(4): 5-11.

- Zheng Z.J., Croft J.B., Giles W.H. et al. Sudden cardiac death in the United States, 1989 to 1998. Circulation 2001; 104: 2158-63.

- Fox C.S. Temporal trends in coronary heart disease mortality and sudden cardiac death from 1950 to 1999: the Framingham Heart Study. Circulation 2004; 110: 522-7.

- Мазур Н.А., Рябоконь О.С. Внезапная смерть при инфаркте миокарда, ее предвестники и вопросы профилактики. Кардиология 1979; 19 (12): 79-82.

- Зяблов Ю.И. Клинико-эпидемиологическая характеристика ближайших и отдаленных исходов острых коронарных катастроф: дис.. д-ра мед.наук/Ю.И. Зяблов; Сибир. мед. ун-т. Томск, 2003. 526 с.

- Tunstall-Pedoe H. et al. Myocardial infarction and coronary deaths in the World Health Organization MONICA Project. Registration procedures, events rates and case-fatality rates in 38 populations from 21 countries in four continents. Circulation 1994; 90: 583-612.

- Никулина Н.Н. оптимизация диагностики и организации медицинской помощи при острых формах ишемических болезней сердца на догоспитальном этапе: дис.. д-ра мед.наук/Н.Н. Никулина; Ряз. Гос. мед.ун-т. Рязань, 2010. 410 с.

- Янушкевичус З.И., Милашаускене М.А. Регистрация случаев внезапной внебольничной смерти от острого инфаркта миокарда и острой коронарной недостаточности и ее значение для дальнейшего улучшения борьбы с ишемической болезнью сердца. Кардиология 1976; 16 (1): 22-26.

- Мазур Н.А., Никитин Ю.П., Гафаров В.В. Результаты двухлетнего эпидемиологического изучения инфаркта миокарда в Новосибирске. Тер. архив 1981; 8: 10-13.

- Банщиков Г.Т., Зиновенко Т.Н., Гудков Г.Я. Внезапная добольничная смерть от острой коронарной недостаточности и инфаркта миокарда (по данным регистра острого инфаркта миокарда в Вологде). Кардиология 1985; 4: 103-4.

- Cobb LA, Fahrenbruch CE, Olsufka M, Copass MK. Changing incidence of out-of-hospital ventricular fibrillation, 1980-2000. JAMA 2002; 288 (23): 3008-13.

- Myerburg R.J. Sudden cardiac death: exploring the limits of our knowledge. J Cardiovasc Electrophysiol. 2001; 12: 369-81.

- Myerburg R.J., Kessler K.M., Castellanos A. Sudden cardiac death. Structure, function, and time-dependence of risk. Circulation.1992; 85: 12-20.

- Sans S., Kesteloot H., Kromhout D.The burden of cardiovascular diseases mortality in Europe. Task force of the European society of cardiology on cardio-vascular mortality and morbidity statistics in Europe. Eur Heart J. 1997; 18: 1231-48.

- Chugh S.S., Jui J., Gunson K. et al. Current burden of sudden cardiac death: multiple source surveillance versus retrospective death certificate-based review in a large U.S. community. J Am Coll Cardiol. 2004; 44: 1268-75.

- Якушин С.С., Бойцов С.А., Фурменко Г.И., Никулина Н.Н., Акинина С.А. Внезапная сердечная смерть у больных ишемической болезнью сердца по результатам Российского многоцентрового эпидемиологического исследования заболеваемости, смертности, качества диагностики и лечения острых форм ИБС (РЕЗОНАНС). Российский кардиологический журнал. 2011; 2: 59-64.

- Макаров Л.М., Солохин Ю.А. Внезапная внебольничная сердечная смерть у детей, подростков и лиц до 45 лет. Кардиология 2009;11:33-38.

- Zheng Z.J., Croft J.B., Giles W.H. et al. Sudden cardiac death in the United States, 1989 to 1998. Circulation 2001; 104: 2158-63.

- Krahn A.D., Connolly S.J., Roberts R.S. et al. Diminishing proportional risk of sudden death with advancing age: Implications for prevention of sudden death. Am. Heart J. 2004; 147: 837-840.