Эритроцитарные микрореологические свойства у больных артериальной гипертонией и дислипидемией, получавших симвастатин и немедикаментозное воздействие

Автор: Скорятина Ирина Александровна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Известно, что отдельные гиполипидемические средства способны влиять на микрореологические свойства клеток крови у лиц с артериальной гипертонией и дислипидемией. Также установлено позитивное влияние физических нагрузок на функциональные характеристики форменных элементов крови. В то же время остается слабо изученным вопрос о влиянии на реологические свойства эритроцитов больных артериальной гипертонией с дислипидемией сочетания гиполипидемических препаратов с гиполипидемической диетой и различными видами физических нагрузок. Цель - оценить возможности лечебного комплекса из немедикаментозного воздействия и симвастатина в плане его влияния на нарушения реологических свойств эритроцитов у пациентов с артериальной гипертонией и дислипидемией. Материалы и методы. В исследование включено 55 больных с артериальной гипертонией 1-2 степени, дислипидемией IIб типа, риск 4, среднего возраста. Группу контроля составили 26 здоровых людей аналогичного возраста. Применены биохимические, гематологические и статистические методы исследования. Результаты. Одновременное применение немедикаментозного воздействия и симвастатина при артериальной гипертонии с дислипидемией оптимизирует липидный состав плазмы за 12 нед., липидный состав эритроцитов и перекисное окисление липидов в жидкой части крови и красных кровяных тельцах за 6 нед. Назначение немедикаментозного воздействия и симвастатина наблюдаемым больным нормализует у них цитоархитектонику и спонтанную агрегацию эритроцитов за 6 нед. Достигнутые результаты сохраняются как минимум в течение последующих 98 нед. лечения. Заключение. Комплексное применение немедикаментозного лечения и симвастатина нормализует у больных с артериальной гипертонией и дислипидемией микрореологические свойства эритроцитов за 6 нед.

Артериальная гипертония, дислипидемия, агрегация, цитоархитектоника, эритроциты, симвастатин, гиполипидемическая диета, дозированные физические нагрузки

Короткий адрес: https://sciup.org/14113257

IDR: 14113257 | УДК: [616-005.1-08:616.12-008.331.1]:615.22 | DOI: 10.23648/UMBJ.2017.25.5244

Текст научной статьи Эритроцитарные микрореологические свойства у больных артериальной гипертонией и дислипидемией, получавших симвастатин и немедикаментозное воздействие

Введение. Несмотря на серьезные усилия медицинского сообщества в России и развитых странах мира артериальная гипертония

(АГ) остается весьма распространенной, поражая до 30 % населения [1]. АГ, сама по себе являющаяся серьезным фактором риска развития атеросклероза, в последние годы все чаще сопровождается обменными нарушениями [2–4], в т.ч. дислипидемией (Д) [5, 6], что еще более увеличивает риск развития и прогрессирования поражения сосудов и наступления эпизодов тромботических осложнений любой локализации [1, 7].

Большое значение в формировании тромбофилии имеют ухудшения реологических свойств крови за счет нарушения микроцирку-ляторных свойств наиболее многочисленной популяции форменных элементов крови – эритроцитов [8]. При АГ с метаболическими нарушениями отмечается перегруженность мембран клеток крови холестерином, сочетающаяся с активацией в них перекисного окисления липидов (ПОЛ), нарушение поверхностной геометрии и повышение их агрегационной способности, что негативно сказывается на реологических свойствах крови в целом [9, 10].

Есть сведения о влиянии отдельных гипо-липидемических средств на микрореологиче-ские свойства клеток крови у лиц с АГ и Д [5, 6]. Также установлено позитивное влияние физических нагрузок на функциональные характеристики форменных элементов крови [11, 12] и негативное влияние их отсутствия [13]. В то же время остается слабо изученным вопрос о влиянии на реологические особенности эритроцитов у больных АГ с Д сочетания гиполипидемических препаратов с различными немедикаментозными воздействиями, способными улучшать липидный обмен, – гипо-липидемической диетой и различными видами физических нагрузок. В связи с этим представляется актуальной оценка влияния наиболее активных статинов (симвастатина) в сочетании с немедикаментозным воздействием на микрореологические свойства эритроцитов.

Цель исследования. Оценить возможности лечебного комплекса из немедикаментозного воздействия и симвастатина в плане его влияния на нарушения реологических свойств эритроцитов у пациентов с АГ и Д.

Материалы и методы. В исследование включено 55 больных АГ 1–2 степени с дислипидемией IIб типа, риск 4, среднего возраста (52,6±2,1 года). Группу контроля составили 26 здоровых людей аналогичного возраста.

Концентрацию общего холестерина (ХС)

и триглицеридов (ТГ) оценивали энзиматическим колориметрическим методом наборами «Витал Диагностикум». ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) определяли набором «Ольвекс Диагностикум» энзиматическим колориметрическим методом. Содержание общих липидов оценивали набором «Эрба-Русс». Общие фосфолипиды (ОФЛ) сыворотки крови оценивали по содержанию в них фосфора с последующим установлением соотношения в плазме ХС/ОФЛ. Уровни ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) рассчитывали по формуле В. Фридвальда. Содержание ХС липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) устанавливали расчет-но: содержание ТГ/2,2. Полученные показатели липидного обмена рассматривали в соответствии с Российскими рекомендациями. Коэффициент атерогенности рассчитывали по формуле ХС ЛПНП/ХС ЛПВП. Определение дислипидемии проводили согласно классификации Фредриксона с дополнениями комитета экспертов ВОЗ.

Интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме оценивали по содержанию в ней тиобарбитуровой кислоты (ТБК)-активных продуктов набором фирмы «Агат-Мед» и ацилгидроперекисей (АГП). В работе определяли уровень антиокисли-тельной активности (АОА) жидкой части крови [14].

В отмытых и ресуспендированных эритроцитах у всех наблюдаемых количественно оценивали содержание холестерола при помощи энзиматического колориметрического метода набором «Витал Диагностикум» и общих фосфолипидов по содержанию в них фосфора с последующим расчетом отношения ХС/ОФЛ.

Уровень ПОЛ в эритроцитах определяли по количеству в красных кровяных тельцах малонового диальдегида (МДА) в реакции восстановления тиобарбитуровой кислоты и АГП после их отмытия и ресуспендирования. В эритроцитах определяли активность каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) [14].

В работе проведено определение в крови обследованных количества патологических и нормальных форм эритроцитов с использованием световой фазово-контрастной микро- скопии клеток. Производили расчет индекса трансформации (ИТ), индекса обратимой трансформации (ИОТ), индекса необратимой трансформации (ИНОТ), индекса обратимости (ИО) [15].

Выраженность агрегации эритроцитов определяли с помощью светового микроскопа путем подсчета в камере Горяева количества агрегатов эритроцитов, числа агрегированных и неагрегированных эритроцитов во взвеси отмытых эритроцитов в плазме крови. Рассчитывали средний размер агрегата (СРА), показатель агрегации (ПА), процент неагрегированных эритроцитов (ПНА) [15].

Всем больным для устранения дислипидемии назначался препарат симвастатин в дозе 20 мг на ночь в сочетании с гиполипидемиче-ской диетой и комплексом дозированных, индивидуально подобранных и посильных физических нагрузок [16, 17]. Оценка клинических и лабораторных показателей проводилась в начале лечения, через 6, 12, 18, 52 и 104 нед. терапии. Гиполипидемическое воздействие проводилось на фоне постоянного приема больными эналаприла 10 мг 2 раза в сутки.

Статистическая обработка полученных результатов велась t-критерием Стьюдента.

Результаты и обсуждение. В результате применения комплексного лечения у больных АГ с Д достигнута быстрая положительная динамика показателей липидного спектра крови и ПОЛ плазмы. Уже через 6 нед. терапии у пациентов отмечено достоверное снижение выраженности Д, купирующейся через 12 нед. наблюдения (ХС плазмы составил 4,30±0,03 мммоль/л, ТГ – 1,66±0,04 ммоль/л, при этом ХС ЛПНП и ХС ЛПВП – 1,83±0,04 и 1,72±0,05 ммоль/л соответственно). Это сопровождалось нормализацией интенсивности ПОЛ плазмы к 6 нед. лечения. В результате через 6 нед. терапии было достигнуто усиление антиоксидантного потенциала плазмы на 31,1 % при достижении концентраций АГП плазмы (1,43±0,04 Д 233 /1 мл) и ТБК-активных соединений (3,55±0,04 Д 233 /1 мл) значений, характерных для контроля.

Количество ХС и ОФЛ в мембранах красных кровяных телец уже спустя 6 нед. комплексного лечения нормализовалось, составив 1,040 ± 0,008 и 0,740 ± 0,016 мкмоль/1012 эр.

соответственно, обусловив полную оптимизацию градиента ХС/ОФЛ в мембранах эритроцитов. Продолжение комплексной терапии способствовало сохранению достигнутых позитивных изменений уровня липидов в красных кровяных тельцах, обеспечив поддержание в них величины градиента ХС/ОФЛ на нормальном уровне до конца наблюдения.

Уже спустя 6 нед. лечения функциональная активность каталазы и СОД эритроцитов достоверно усилилась на 33,4 и 20,6 % соответственно и достигла уровня контроля, способствуя нормализации содержания в красных кровяных тельцах АГП и МДА (6,09± ±0,07 Д 233 /1012 эр. и 1,15±0,10 нмоль/1012 эр. соответственно). Продолжение комплексной терапии стабилизировало у больных активность СОД и каталазы, обеспечив закрепление содержания продуктов ПОЛ в эритроцитах на нормальном уровне. В результате 104 нед. приема симвастатина на фоне немедикаментозного воздействия содержание первичных продуктов ПОЛ (АГП) составило 3,07±0,06 Д 233 /109 эр., а вторичных (МДА) – 1,13±0,09 нмоль/109 эр. на фоне высокой активности антиоксидантной защиты эритроцитов (СОД – 1996,10±4,49 Д 233 /1 мл эр., каталаза – 11206,0±12,0 Д 233 /1 мл).

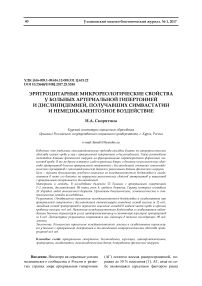

В результате применения лечебного комплекса из немедикаментозных средств и симвастатина в крови больных АГ с Д выявлен рост содержания дискоидных эритроцитов (табл. 1). Так, уже к 6 нед. наблюдения их количество возросло с 69,30±0,18 до 82,50± ±0,20 % и сохранялось на достигнутом уровне до конца наблюдения (82,70±0,10 %). Проведенная терапия вызвала быстрое снижение суммарного количества обратимо и необратимо измененных форм эритроцитов до значений, характерных для группы контроля, стабилизируя их до конца наблюдения. В результате этого ИТ испытал снижение к 6 нед. терапии до 0,210±0,016. За счет зарегистрированного снижения в крови пациентов уровня обратимо измененных эритроцитов у них развивалось понижение ИОТ к 6 нед. до 0,140±0,023, сохраняясь до 104 нед. лечения на достигнутом уровне (0,130±0,012). Уменьшение в крови количества необратимо измененных эритроцитов вызвало достовер- ное стабильное уменьшение ИНОТ к 6 нед. лечения до 0,080±0,003. В результате проведенной комплексной терапии у пациентов зарегистрирован быстрый рост ИО, величина которого к 6 нед. наблюдения достигла 1,78±0,07 %, вследствие понижения числа обратимо измененных эритроцитов и уменьшения удельного веса необратимо измененных их разновидностей.

Уже через 6 нед. комплексной терапии вы- явлена нормализация суммы эритроцитов в агрегате и количества агрегатов при нарастании величины свободно лежащих эритроцитов. Найденные изменения агрегационных свойств эритроцитов сопровождались понижением СРА, составившего к 6 нед. терапии 4,70±0,10 клетки. В эти же сроки наблюдения отмечена оптимизация ПА (1,140±0,013) и ПНА (84,70± ±0,12 %), не меняющихся в течение всех последующих 98 нед. наблюдения (табл. 1).

Таблица 1

Цитоархитектоника и агрегация эритроцитов у больных на фоне сочетанного применения немедикаментозного воздействия и симвастатина

|

Показатель |

Комплексное лечение, n=55, M±m |

Контроль, n=26, M±m |

|||||

|

исход |

6 нед. |

12 нед. |

18 нед. |

52 нед. |

104 нед. |

||

|

Дискоциты, % |

69,30±0,18** |

82,50±0,20 |

82,30±0,18 |

82,40±0,13 |

82,50±0,14 |

82,70±0,10 |

82,20±0,27 |

|

Обратимо измененные эритроциты, % |

18,00±0,22** |

11,20±0,13 |

11,30±0,10 |

11,30±0,23 |

11,20±0,19 |

11,10±0,15 |

11,40±0,20 |

|

Необратимо измененные эритроциты, % |

12,70±0,20** |

6,30±0,11 |

6,40±0,13 |

6,30±0,16 |

6,30±0,20 |

6,20±0,11 |

6,40±0,12 |

|

Индекс трансформации |

0,440±0,015** |

0,210±0,016 |

0,220±0,013 |

0,210±0,015 |

0,210±0,016 |

0,210±0,012 |

0,220±0,011 |

|

Индекс обратимой трансформации |

0,260±0,010** |

0,140±0,023 |

0,140±0,015 |

0,140±0,010 |

0,140±0,015 |

0,130±0,012 |

0,140±0,010 |

|

Индекс необратимой трансформации |

0,180±0,003** |

0,080±0,003 |

0,080±0,008 |

0,080±0,005 |

0,080±0,010 |

0,080±0,005 |

0,080±0,001 |

|

Индекс обратимости |

1,42±0,09** |

1,78±0,07 |

1,77±0,05 |

1,78±0,08 |

1,78±0,09 |

1,790±0,005 |

1,780±0,004 |

|

Сумма всех эритроцитов в агрегате |

68,70±0,10** |

41,70±0,09 |

42,00±0,06 |

42,00±0,08 |

41,90±0,07 |

41,80±0,10 |

41,90±0,10 |

|

Количество агрегатов |

13,10±0,11** |

8,90±0,06 |

8,80±0,11 |

9,00±0,10 |

8,90±0,05 |

8,90±0,09 |

9,00±0,06 |

|

Количество свободных эритроцитов |

152,90±1,16** |

240,80±0,32 |

242,10±1,46 |

239,60±0,21 |

241,30±0,29 |

241,20±0,37 |

240,00±0,23 |

|

Показатель агрегации |

1,34±0,08** |

1,14±0,13 |

1,13±0,09 |

1,13±0,07 |

1,13±0,09 |

1,13±0,08 |

1,13±0,15 |

|

Процент неагрегированных эритроцитов |

56,50±0,08** |

84,70±0,12 |

85,10±0,10 |

85,00±0,16 |

85,10±0,10 |

85,20±0,15 |

85,00±0,17 |

|

Средний размер агрегата, клеток |

5,30±0,07* |

4,70±0,10 |

4,80±0,05 |

4,70±0,12 |

4,70±0,15 |

4,70±0,11 |

4,70±0,09 |

Примечание. Достоверность различий значений учитываемых показателей у больных в течение наблюдения и контроля: * – р<0,05, ** – p<0,01.

В тесной связи с наследственной предрасположенностью к дальнейшему развитию патологии [18] и на фоне наступления возрастных изменений [19, 20] у больных АГ с Д происходит ослабление антиоксидантного потенциала плазмы, приводя к повышению в ней количества АГП и ТБК-активных соединений и ухудшению метаболизма в тканях. Кроме того, активация процессов ПОЛ в плазме вызывает альтерацию эндотелия сосудов [21] и поверхностных структур форменных элементов крови [22], в т.ч. наиболее многочисленной их популяции – эритроцитов, тем самым негативно сказываясь на их функциях.

Имеющиеся изменения в соотношении между фракциями липидов мембран красных кровяных телец и активация в них ПОЛ у больных АГ с Д неизбежно нарушают рецепторные и пострецепторные механизмы их функционирования. Возникающий липидный дисбаланс в мембранах приводит также к отрицательной динамике в регуляции в эритроцитах ионного и антиоксидантного статуса, которая обеспечивает негативные изменения метаболизма и структурно-функциональных свойств в сосудах и форменных элементах крови, что начинает проявляться уже в весьма раннем возрасте при формировании АГ [23].

Это неизбежно ведет к снижению количества отрицательных зарядов, экспонированных на поверхности эритроцитов, ответственных за поддержание клеток в дезагрегированном состоянии. В основе данного явления, видимо, лежит уменьшение в них на фоне активации ПОЛ количества сиаловых кислот, что приводит к выраженному приросту способности эритроцитов к агрегации. Кроме того, создающаяся ситуация во многом благоприятствует утрате значительной частью эритроцитов своей двояковогнутой формы, затрудняющей процесс их перемещения по сосудам в бассейне микроциркуляции. Возникающие изменения в эритроцитах ослабляют их способность к деформации, приводя к повышению в крови обратимо и необратимо измененных их разновидностей [15].

Найденное у больных АГ с Д усиление агрегации эритроцитов во многом обеспечивается возникающими изменениями заряда их мембраны по причине деградации на ней имеющих отрицательный заряд гликопротеинов под действием интенсивного ПОЛ. Усиление генерации активных форм кислорода в этих условиях обеспечивает у пациентов ок-сидативную альтерацию структур мембраны при одновременном повреждении глобулярных протеинов плазмы, способных соединяться в виде «мостиков» между отдельными эритроцитами и реализовать процесс их агрегации.

Есть основания полагать, что выявленное повышение агрегации эритроцитов у больных АГ с Д во многом связано с воздействием катехоламинов, концентрация которых при различных неблагополучиях в организме может значительно повышаться. Данное обстоятельство имеет компенсаторное значение, так как направлено на интенсификацию метаболизма в испытывающих обменные трудности органах и тканях. Катехоламины действуют через специфические α-адрено-рецепторы: α 1 , α 2 а, α 2 в и α 2 с. При активации α 1 -рецепторов в качестве посредника выступает система Са2+-кальмодулин с вовлечением в каскад внутриклеточных реакций фосфатидилинозитола. Активация α 2 -адреноре-цепторов реализуется путем подавления аде-нилатциклазы вследствие влияния рецептора-агониста на Gi- белки, что приводит к понижению количества цАМФ в клетке [1].

В работе выявлено, что немедикаментозное воздействие в сочетании с симвастатином нормализует у больных АГ с Д активность ПОЛ в плазме за счет оптимизации ее антиоксидантной защиты уже через 6 нед. лечения. Это сопровождается снижением в мембранах эритроцитов у этих больных содержания ХС с увеличением ОФЛ при одновременном понижении количества в них продуктов ПОЛ за счет усиления активности их каталазы и СОД.

Быстрая нормализация липидного состава и активности ПОЛ играет видную роль в длительном поддержании основной массы эритроцитов в форме двояковогнутого диска, нормализуя их способность к продвижению в микроциркуляторном русле. Так, в результате проведенного лечения в крови больных отмечено снижение до уровня контроля доли обратимо и необратимо измененных форм эритроцитов. Можно думать, что комплекс из гиполипидемической диеты, дозированных физических нагрузок и симвастатина способствует переходу основной массы обратимо измененных красных кровяных телец в дис-коциты с одновременным замедлением трансформации первых в необратимо измененные разновидности эритроцитов [15].

Кроме того, проведенное лечение понизило до величины контроля выраженность агрегации эритроцитов, что во многом способствовало оптимизации гемоциркуляции и обмена веществ в тканях всего организма. Можно думать, что понижение агрегации эритроцитов у больных АГ с Д, получавших примененный лечебный комплекс, во многом обусловлено развивающимся на этом фоне нарастанием на их поверхности числа несущих отрицательный заряд белков [8, 15]. Уменьшение генерации активных форм кислорода сопровождается также уменьшением перекисных повреждений эритроцитарных глобулярных белков плазмы, способных выполнять роль «мостиков» между эритроцитами, что ослабляет сцепление клеток в уже возникших агрегатах. Существенную роль в ослаблении агрегации эритроцитов у больных АГ с Д на фоне примененного лечения, видимо, играет понижение в их крови количества катехоламинов. Вероятно, данный механизм во многом сопряжен с оптимизацией активности и/или количества α2-адренорецеп-торов на их мембране, сочетаясь с позитивной динамикой баланса между двумя внутриклеточными посредниками – циклическим АМФ и Са2+. Так, уменьшение в крови уровня катехоламинов, сопровождающееся снижением на эритроцитах числа α2-адреноре-цепторов, вызывает усиление в них активности аденилатциклазы, обеспечивая нарастание в цитоплазме уровня цАМФ и понижение поступления внутрь клетки Са2+, уменьшая активность фосфодиэстеразы, разрушающей цАМФ.

Выводы:

-

1. Одновременное применение немедикаментозного воздействия и симвастатина при АГ с Д оптимизирует липидный состав плазмы за 12 нед. и липидный состав эритроцитов и ПОЛ в жидкой части крови и красных кровяных тельцах за 6 нед.

-

2. Назначение немедикаментозного воздействия и симвастатина больным АГ с Д нормализует цитоархитектонику эритроцитов, их спонтанную агрегацию за 6 нед. терапии, сохраняя результат как минимум в течение последующих 98 нед. лечения.

Список литературы Эритроцитарные микрореологические свойства у больных артериальной гипертонией и дислипидемией, получавших симвастатин и немедикаментозное воздействие

- Симоненко В.Б. (ред.), Медведев И.Н., Брюховецкий А.Г. Артериальная гипертония и сосудистые дисфункции: моногр. М.: Эко-Пресс; 2012. 288.

- Громнацкий Н.И., Медведев И.Н., Кондратов И.В. Изменения внутрисосудистой активности тромбоцитов больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом и его коррекция ловастатином (медостатином R). Русский медицинский журн. 2003; 5: 258.

- Носова Т.Ю., Медведев И.Н. Современные взгляды на механизмы нарушения функций тромбоцитов при артериальной гипертонии с абдоминальным ожирением. Успехи современного естествознания. 2007; 12: 371.

- Симоненко В.Б., Медведев И.Н., Кумова Т.А. Патогенетические аспекты артериальной гипертонии при метаболическом синдроме. Военно-медицинский журн. 2010; 331 (9): 41-44.

- Медведев И.Н., Скорятина И.А. Влияние ловастатина на адгезивно-агрегационную функцию тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией. Клиническая медицина. 2010; 88 (2): 38-40.

- Медведев И.Н., Скорятина И.А. Внутрисосудистая активность тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией на фоне флувастатина. Вестн. Российского ун-та дружбы народов. Сер. Медицина. 2010; 1: 81-87.

- Симоненко В.Б., Медведев И.Н., Толмачев В.В. Динамика активности первичного гемостаза у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме на фоне лечения. Клиническая медицина. 2011; 89 (3): 35-38.

- Медведев И.Н., Завалишина С.Ю., Фадеева Т.С. Реологические свойства эритроцитов у здоровых молодых людей, регулярно тренирующихся в секции легкой атлетики. Медицинский альманах. 2011; 3: 177-179.

- Медведев И.Н., Громнацкий Н.И. Воздействие небиволола на агрегацию тромбоцитов больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом. Клиническая медицина. 2005; 83 (3): 31-33.

- Симоненко В.Б., Медведев И.Н., Гамолина О.В. Активность первичного гемостаза у больных артериальной гипертонией с нарушением толерантности к глюкозе на фоне приема трандолаприла. Клиническая медицина. 2011; 89 (2): 29-31.

- Киперман Я.В., Завалишина С.Ю., Кутафина Н.В. Активность кровяных пластинок у молодых людей под действием умеренных регулярных физических нагрузок. Современные проблемы науки и образования. 2014; 6: 1413.

- Медведев И.П., Громнацкий Н.И., Волобуев И.В., Осипова В.М., Стороженко М.В. Коррекция тромбоцитарно-сосудистого гемостаза при метаболическом синдроме. Клиническая медицина. 2006; 84 (1): 46-49.

- Савченко А.П., Завалишина С.Ю., Кутафина Н.В. Тромбоцитарная активность при отсутствии физической нагрузки. Современные проблемы науки и образования. 2015; 3: 577.

- Волчегорский И.А., Долгушин И.И., Колесников О.Л., Цейликман В.Э. Экспериментальное моделирование и лабораторная оценка адаптивных реакций организма. Челябинск: Изд-во Челябинского государственного педагогического университета; 2000. 167.

- Медведев И.Н., Савченко А.П., Завалишина С.Ю. Методические подходы к исследованию реологических свойств крови при различных состояниях. Российский кардиологический журнал. 2009; 5: 42-45.

- Медведев И.Н., Беспарточный Б.Д. Способ профилактики тромбозов у больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом: патент на изобретение RUS 2322972 12.09.2006.

- Медведев И.Н., Громнацкий Н.И., Наумов М.М., Беспарточный Б.Д. Способ нормализации тромбоцитарного гемостаза у больных метаболическим синдромом: патент на изобретение RUS 2239426 22.04.2003.

- Амелина И.В., Медведев И.Н. Взаимосвязь активности ядрышкообразующих районов хромосом и соматометрических показателей у человека. Бюл. экспериментальной биологии и медицины. 2009; 147 (1): 82-85.

- Кутафина Н.В., Медведев И.Н. Тромбоцитарная агрегация у клинически здоровых лиц второго зрелого возраста, проживающих в Курском регионе. Успехи геронтологии. 2015; 28 (2): 321-325.

- Медведев И.Н., Кутафина Н.В. Агрегационная активность тромбоцитов у здоровых лиц второго зрелого возраста. Фундаментальные исследования. 2012; 8-2: 362-366.

- Кутафина Н.В. Механизмы функционирования сосудистого гемостаза. Международный научно-исследовательский журн. 2012; 5-3 (5): 65-66.

- Медведев И.Н., Лапшина Е.В., Завалишина С.Ю. Активность тромбоцитарного гемостаза у детей с искривлениями позвоночника. Бюл. экспериментальной биологии и медицины. 2010; 149 (5): 579-580.

- Симоненко В.Б., Медведев И.Н., Толмачев В.В. Патогенетические аспекты АГ при метаболическом синдроме. Клиническая медицина. 2011; 89 (1): 49-51.