Эритроциты и особенности взаимосвязи их уровня с металлами и металлоидами в организме телочек

Автор: Сорокина С.А., Дерхо М.А.

Статья в выпуске: 1 т.249, 2022 года.

Бесплатный доступ

Дана оценка возрастной изменчивости эритроцитов и их морфофункциональных характеристик, оцениваемых по величине эритроцитарных индексов в организме телочек голштинизированной черно-пестрой породы, а также определена зависимость их параметров от концентрации металлов и металлоидов в крови. Установлено, что в крови животных с возрастом уменьшается в рамках границ нормы количество эритроцитов, гематокрита и гемоглобина на 34,35; 20,68 и 24,51 %. Величина MCV и MCH увеличиваются на 20,81 и 14,87 %, а вот МСНС снижается на 4,84-7,09 %. Уровень железа и марганца в крови телок с возрастом увеличивается на 29,58 и 23,52 %, соответствуя границам нормы, а концентрация меди, цинка и кобальта, хотя и повышается, но не достигает её нижних границ. Количество никеля в крови животных увеличивается в 3,0 раза, превышая среднюю нормативную величину, установленную для зоны Южного Урала, а вот свинца и кадмия, возрастая в 2,24 и 3,25, не достигают среднего референтного значения. Железо крови коррелирует с количеством гемоглобина (r= -0,69±0,25 ‒ -0,72±0,24) и величиной МСН (r= 0,62±0,27 ‒ 0,74±0,23); цинка с гемоглобином (r= -0,70±0,24 ‒ -0,76±0,23); кобальта с эритроцитами (r= -0,61±0,28 ‒ 0,72±0,25) и MCV (r= 0,54±0,29 ‒ 0,77±0,22).

Эритроциты и их индексы, металлы и металлоиды, кровь, телочки

Короткий адрес: https://sciup.org/142234696

IDR: 142234696 | УДК: 636.237.21:612.111 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_249_197

Текст научной статьи Эритроциты и особенности взаимосвязи их уровня с металлами и металлоидами в организме телочек

Ключевым параметром газотранспортной функции крови в организме животных являются эритроциты, которые, благодаря наличию в их цитоплазме специфического белка гемоглобина обладают способностью обратимо связывать дыхательные газы и транспортировать их по всему организму. Установлено, что количество эритроцитов в организме животных зависит от возраста, породы, пола, сезонности, направления продуктивности [4, 6, 7, 8], определяя активность и направленность окислительно-восстановительных процессов. Согласно данным [3, 7], газотранспортные способности эритроцитов напрямую зависят от их формы и объема и, как следствие, функционального состояния плазматической мембраны и её устойчивости к действию различных факторов. Косвенно судить о морфофункциональных характеристиках эритроцитов можно по величине эритроцитарных индексов [2], уровень которых отражает эффективность дыхательной функции крови.

Установлено, что в условиях природно-техногенных провинций, как результат адаптации эритроцитов к существующему уровню поступления и элиминации загрязнителей окружающей среды, адаптационно изменяется морфофункциональное состояние клеток и мембранная устойчивость. В частности, такие загрязнители окружающей среды, как тяжелые металлы, одной из первичных мишеней для своего действия определяют биологические мембраны, в том числе и эритроцитов. Согласно данным [3, 12], тяжелые металлы действуют на клетки крови за счет их способности связываться с функциональными группами мембранных белков (SH-группы), что влияет на их морфологические характеристики и определяет время жизни в кровотоке (скорость гемолиза и элиминации). Кроме этого, металлы увеличивают скорость перекисного окисления липидов в мембранных структурах, инициируя их стрессовое повреждение; вытесняют железо из простетической группы гемоглобина [5]. При этом эритроциты – это один из основных механизмов, способствующих транспорту и распределению металлов в организме животных [10].

Характер и степень проявления действия тяжелых металлов на эритроциты зависит от уровня и длительности их поступления в организм животных, так как некоторые из них (железо, медь, цинк, кобальт, марганец) в физиологических концентрациях обладают биологической активностью (участвуют в эритропоэзе, обеспечивают возможность сохранения и выполнения газотранспортных функций красными клетками) [6]. В тоже время такие металлы, как свинец, ртуть, кадмий, никель, поступая в организм даже в незначительных количествах, обладают мембранотоксичностью [8, 12]. Несмотря на то, что токсическое влияние тяжелых металлов на дыхательную функции крови достаточно хорошо отражено в научных исследованиях [3, 7, 12], вопросы адаптационных изменений эритроцитов в условиях хронического низко дозового поступления металлов, позволяющих сохранять их уровень в пределах границ нормы практически не изучены, что и актуализирует тему исследований.

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка возрастной изменчивости эритроцитов и их морфофункциональных характеристик, оцениваемых по величине эритроцитарных индексов в организме телочек, а также определение зависимости их параметров от концентрации металлов и металлоидов в крови.

Материал и методы исследования . Телочки голштинизированной чернопестрой породы, являющиеся объектом исследования, принадлежали сельскохозяйственному предприятию ООО «Ункурдинское» (Нязепетровский район Челябинской области). Опытная группа (n=10) была сформирована с учетом принципа приближенных аналогов и результатов оценки их клинического статуса (здоровые).

Материалом исследования служила кровь, которую получали из яремной вены животных с соблюдением принципов асептики и антисептики. Для взятия крови использовали двухсторонние одноразовые иглы 19G и держатели одноразовых вакуумных систем (Санкт-Петербург). Кровь у телочек брали утром до кормления в 3-, 6-, 9- и 12-месячном возрасте, её исследование проводилось в день взятия.

Эритрограмма крови животных определена при помощи гематологического анализатора Mindray BC 2800 Vet (Китай), имеющего видоспецифичные настройки для крупного рогатого скота; содержание металлов – при помощи атомноабсорбционного спектрометра Квант -2А (Россия) в смеси пропан-воздух.

Статистическая обработка выполнена при помощи пакета анализа MS Exel 2007. Он предусматривал расчет средней величины ее ошибки, варьирование признака в интервале X min -Х max , дисперсии и коэффициента вариации. Сопряженность признаков определяли путем расчета коэффициента корреляции Спирмена. Значимым считалось значение с Р менее 0,05.

Результат исследований.

Клинический анализ крови используется как инструмент, позволяющий оценить физиологическое состояние и уровень здоровья животных [2]. Кроме этого, анализ и интерпретация его составных компонентов позволяет получить информацию об особенностях роста и развития организма, возрастной адаптации к условиям среды и т.д. Так, в крови телочек опытной группы в молочнорастительный и растительный периоды выращивания количество эритроцитов и гематокрита уменьшалось, отражая проявление общебиологических закономерностей, установленных для крупного рогатого скота в периоды раннего постнатального онтогенеза [4, 6]. Уровень клеток и их объемная доля в крови 12-месячных телок были меньше, чем у 3-месячных на 34,35 и 20,68 %, соответственно (Таблица 1). При этом параметры колебались в пределах физиологической нормы. Однако с возрастом сокращался размах вариации величин в границах Хmin-Хmax, уменьшалось значение коэффициента дисперсии и вариации, свидетельствуя о повышении однородности особей в группе по данным признакам. Следовательно, в ходе взросления животных за счет становления функциональной активности органов эритропоэза устанавливалось гомеостатическое равновесие между скоростью процессов пролиферации и элиминации красных клеток. По данным [7, 12], в условиях природно-техногенных провинций формирование функциональной активности органов кроветворения очень сильно сопряжено с уровнем поступления металлов и металлоидов в организм животных в составе компонентов рациона кормления (Таблица 1).

Количество эритроцитов в циркуляторном русле телочек отражалось на концентрации гемоглобина, входящим в их состав и обеспечивающим способность к транспорту дыхательных газов [7, 12]. Поэтому уровень гемоглобина, как и эритроцитов, с возрастом уменьшался на 24,51 %. При этом для параметра была характерна аналогичная возрастная изменчивость статистических характеристик.

Гематологический анализатор, кроме основных эритроцитарных параметров, определяет величину эритроцитарных индексов расчетным путем. Их величина характеризует морфологические особенности клеток.

Таблица 1 – Эритроцитарные параметры и индексы эритроцитов в группе телочек (n=10)

|

Показатель |

Статистические характеристики |

Возраст телок, мес |

|||

|

3 |

6 |

9 |

12 |

||

|

Эритроциты, 1012/л |

X±m |

10,86±0,32 |

9,62±0,32* |

7,17±0,12* |

7,13±0,11* |

|

Х min -Х max |

9,24-11,90 |

8,58-11,01 |

6,45-7,47 |

6,78-7,67 |

|

|

Sx2 |

1,06 |

1 |

0,15 |

0,13 |

|

|

Cv |

9,46 |

9,42 |

5,48 |

5,02 |

|

|

Гемоглобин, г/л |

X±m |

135,00±2,82 |

127,80±2,57 |

102,00±1,48* |

101,90±1,21* |

|

Х min -Х max |

122,00-145,00 |

119,00-140,00 |

97,00-110,00 |

97,00-108,00 |

|

|

Sx2 |

79,56 |

65,96 |

21,78 |

14,54 |

|

|

Cv |

6,61 |

6,35 |

4,53 |

3,74 |

|

|

Гематокрит, % |

X±m |

36,64±0,96 |

33,96±0,96* |

29,18±0,32* |

29,06±0,40* |

|

Х min -Х max |

32,10-42,70 |

29,30-38,20 |

27,30-31,00 |

28,20-31,70 |

|

|

Sx2 |

13,41 |

9,18 |

1,75 |

1,63 |

|

|

Cv |

10 |

8,92 |

4,91 |

4,32 |

|

|

MCV, фл. |

X±m |

33,74±0,51 |

35,30±0,55 |

40,69±0,98* |

40,76±0,96* |

|

Х min -Х max |

31,20-35,90 |

33,40-38,00 |

37,20-45,30 |

36,10-44,70 |

|

|

Sx2 |

2,58 |

3,02 |

9,60 |

9,62 |

|

|

Cv |

4,76 |

4,92 |

7,61 |

7,63 |

|

|

MCH, пг |

X±m |

12,44±0,07 |

13,28±0,15* |

14,22±0,16* |

14,29±0,22* |

|

Х min -Х max |

12,10-12,60 |

12,60+13,90 |

12,70-14,00 |

13,40-15,20 |

|

|

Sx2 |

0,05 |

0,22 |

0,25 |

0,49 |

|

|

Cv |

1,78 |

3,5 |

3,70 |

4,76 |

|

|

MCHC, г/л |

X±m |

368,44±4,17 |

376,30±2,21 |

349,60±3,20* |

350,60±3,03* |

|

Х min -Х max |

351,00-390,00 |

345,00-392,00 |

339,00-366,00 |

337,00-360,00 |

|

|

Sx2 |

173,85 |

155,57 |

102,49 |

91,82 |

|

|

Cv |

3,58 |

3,31 |

2,90 |

2,73 |

|

Примечание: * – Р < 0,05 по отношению к 3-месячному возрасту

Размер и объем клеток характеризует такой показатель, как средний объем эритроцита (MCV, Mean Cell Volume), величина которого зависит от отношения между количеством эритроцитов и их объемной долей в крови [2]. Значение данного эритроцитарного индекса в организме телочек с возрастом увеличивалась на 20,81 %.

При этом особи в опытной группе становились более разнородными по «ёмкостным» возможностям красных клеток, так как возрастал размах вариации признака, значение коэффициента дисперсии и вариации. Следовательно, в ходе роста и развития телочек на фоне уменьшения количества эритроцитов увеличивалась «емкость» эритроцита среднего размера, что позволяло ему насыщаться гемоглобином и выполнять свои газотранспортные функции. Данный вывод подтверждался возрастной изменчивостью величины MCH (Mean Cell

Hemoglobin), характеризующей среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците [7, 12] и отражающей соотношение между концентрацией гемоглобина и количеством эритроцитов в кровотоке телочек [2]. Возрастной прирост МСН в интервале 3-12 месяцев составил 14,87 %.

На фоне увеличения в клиническом анализе крови телочек величин MCV и МСН уровень МСНС (Мean cell hemoglobin concentration), характеризующий среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците [2], наоборот, уменьшался. Следовательно, возрастное изменение объема клеток и количества в них гемоглобина происходило на фоне снижения «плотности» заполнения цитоплазмы эритроцитов гемоглобином. Это позволяет предположить, что отсутствовал баланс между пролиферацией эритроцитов и синтезом гемоглобина в органах кроветворения.

Гомеостаз эритроцитов сопряжен с содержанием минеральных веществ в организме животных, которые прямо или косвенно участвуют в процессах кроветворения. Незаменимым элементом для эритропоэза является железо, входящее в состав гемоглобина и участвующее в транспорте дыхательных газов [15]. Уровень металла в крови телок планомерно увеличивался и превышал в 12-месячном возрасте уровень 3-месячного на 29,58 % (Таблица 2). При этом он соответствовал границам нормы [1]. Это дает основание утверждать, что в организме телок в период их выращивания клеточные и системные гомеостатические механизмы обеспечивали метаболические потребности в железе, минимизируя риски, связанные с его токсичностью.

В поддержании гомеостаза эритроцитов важную роль играет не только железо, но и такие микроэлементы, как медь, марганец, цинк, кобальт и никель, которые антагонистически или синергетически взаимосвязаны с метаболизмом железа [9].

Из биоэлементов только концентрация марганца соответствовала границам нормы в крови телок, изменяясь от 0,17±0,01 (3-мес. возраст) до 0,21±0,01 мг/л (12-мес. возраст). Данный элемент участвует в гомеостазе эритроцитов, входя в состав фермента супероксиддисмутазы (синтез гема, защита железа от окисления в его клеточном «лабильном пуле») [11, 15].

Таблица 2 – Содержание металлов и металлоидов в крови телок (n=10)

|

Показатель |

Статистические характеристики |

Возраст телок, мес |

Норма |

|||

|

3 |

6 |

9 |

12 |

|||

|

Железо (Fe), мг/л |

X±m |

129,88±0,94 |

142,82±0,63* |

168,28±1,87* |

168,30±1,67* |

100200 |

|

Х min -Х max |

124,30-135,20 |

140,20-146,50 |

161,00-176,00 |

163,30-177,10 |

||

|

Sx2 |

8,87 |

3,91 |

34,93 |

27,84 |

||

|

Cv |

2,29 |

1,38 |

3,51 |

3,14 |

||

|

Медь (Cu), мг/л |

X±m |

0,34±0,01 |

0,44±0,01* |

0,55±0,04* |

0,57±0,04* |

0,751,25 |

|

Х min -Х max |

0,30-0,38 |

0,40-0,50 |

0,43-0,77 |

0,46-0,58 |

||

|

Sx2 |

0,002 |

0,002 |

0,01 |

0,12 |

||

|

Cv |

6,46 |

8,32 |

22,09 |

22,30 |

||

|

Цинк (Zn), мг/л |

X±m |

1,50±0,01 |

1,65±0,01 |

1,87±0,14 |

2,38±0,19 |

3-5 |

|

Х min -Х max |

1,47-1,52 |

1,62-1,69 |

1,46-2,69 |

1,68-3,38 |

||

|

Sx2 |

0,0003 |

0,0005 |

0,2 |

0,34 |

||

|

Cv |

1,18 |

1,34 |

23,88 |

24,69 |

||

|

Кобальт (Co), мг/л |

X±m |

0,015±0,0003 |

0,019±0,003 |

0,020±0,001* |

0,021±0,002* |

0,030,05 |

|

Х min -Х max |

0,01-0,02 |

0,01-0,025 |

0,012-0,027 |

0,014-0,029 |

||

|

Sx2 |

0,001 |

0,01 |

0,004 |

0,005 |

||

|

Cv |

6,20 |

20,36 |

22,56 |

24,56 |

||

|

Марганец (Mn), мг/л |

X±m |

0,17±0,01 |

0,20±0,01 |

0,20±0,01 |

0,21±0,01 |

0,150,25 |

|

Х min -Х max |

0,10-0,21 |

0,14-0,25 |

0,15-0,26 |

0,16-0,27 |

||

|

Sx2 |

0,002 |

0,002 |

0,002 |

0,003 |

||

|

Cv |

17,51 |

14,04 |

15,01 |

20,72 |

||

|

Никель (Ni), мг/л |

X±m |

0,05±0,003 |

0,08±0,01* |

0,10±0,01* |

0,15±0,02* |

0,12 |

|

Х min -Х max |

0,04-0,06 |

0,04-0,11 |

0,04-0,14 |

0,07-0,27 |

||

|

Sx2 |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

0,01 |

||

|

Cv |

18,33 |

29,43 |

33,32 |

51,04 |

||

|

Свинец (Pb), мг/л |

X±m |

0,021±0,006 |

0,044±0,003* |

0,046±0,003* |

0,047±0,003* |

0,25 |

|

Х min -Х max |

0,01-0,07 |

0,03-0,06 |

0,036-0,06 |

0,037-0,057 |

||

|

Sx2 |

0,02 |

0,01 |

0,009 |

0,008 |

||

|

Cv |

87,52 |

21,96 |

20,34 |

17,13 |

||

|

Кадмий (Cd), мг/л |

X±m |

0,004±0,0004 |

0,006±0,001* |

0,007±0,0001* |

0,013±0,003* |

0,05 |

|

Х min -Х max |

0,003-0,007 |

0,005-0,008 |

0,005-0,008 |

0,009-0,016 |

||

|

Sx2 |

0,0019 |

0,0015 |

0,0014 |

0,0013 |

||

|

Cv |

19,14 |

18,04 |

14,63 |

14,16 |

||

Примечание: * – Р < 0,05 по отношению к 3-месячному возрасту; норма по Г.П. Грибовский для биометаллов, для токсичных элементов – средняя величина по референтным границам

В тоже время уровень таких элементов, как медь, участвующая посредством ферроксидазы в транспорте и мобилизации запасов железа; цинк, поддерживающий адекватный эритропоэз за счет вхождения в состав цинк-зависимых факторов транскрипции и ферментов, катализирующих реакции включения железа в гемоглобин; кобальт, необходимый для выработки эритропоэтина [9], хотя и возрастал в ходе роста телок, но не соответствовал границам нормы. Исключение составлял никель, уровень которого в крови растущих телок увеличивался в 3,0 раза, превышая среднюю нормативную величину, установленную для зоны Южного Урала [1]. Установлено, что никель, благодаря способности «имитировать» гипоксию, активирует фактор транскрипции HIF-1, влияя на кровоснабжение и рост кровеносных сосудов, синтез эритропоэтина [14]. Изменение количества биоэлементов в крови телят сопровождалось повышением разнородности особей в группе по конкретному признаку, определяя значение величины стандартного отклонения и коэффициента вариации. Следовательно, параметры минерального гомеостаза имели индивидуальные черты в организме конкретных животных. Уровень токсичных элементов – свинца и кадмия планомерно возрастал в крови телочек с возрастом, превышая исходное значение в 2,24 и 3,25 раза, хотя и был значительно меньше среднего значения референтных границ параметра для зоны Южного Урала [1]. Величина стандартного отклонения в статистической выборке данных в соответствующий возраст и значение коэффициента вариации, наоборот уменьшалось, отражая эффективность работы гомеостатических механизмов в регуляции метаболизма данных металлов в организме животных. Основываясь на том, что кроветворная система является одной из наиболее чувствительных систем, и кровь представляет собой не только способ транспортировки, но и критическую мишень токсичности металлов, мы определили взаимосвязь между параметрами эритрограммы и уровнем элементов в крови телочек, рассчитав значения коэффициентов корреляции (Таблица 3).

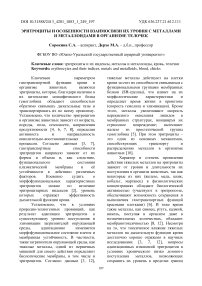

При этом мы исходили из того, что микроэлементы являются кофакторами ферментов, участвующих в гемопоэзе, а также могут связываться с эритроцитами для транспортировки в органы-мишени [11]. Так, железо статистически значимо было связано с количеством гемоглобина (r= -0,69±0,25 ‒ -0,72±0,24) и величиной МСН (r= 0,62±0,27 ‒ 0,74±0,23), как результат его использования в синтезе гема. Наличие данных корреляций подтверждало взаимосвязь железа с содержанием кислорода в организме животных. Удивительно, что мы не обнаружили значимых связей между медью и параметрами эритрограммы, так как её биологические связи с кроветворением обусловлены присутствием металла в составе ферроксидазы и церулоплазмина, участвующих в окислении Fe(II) до Fe(III) [9, 13, 15]. Возможно, это связано с низкой обеспеченностью организма телок медью.

У цинка были выявлены отрицательные статистически значимые связи с гемоглобином (r= -0,70±0,24 ‒ 0,76±0,23), определяя участие цинк-зависимых ферментов в синтезе гемоглобина и кроветворении в целом. Как известно, железо и цинк антагонисты, что наиболее ярко проявляется в процессе всасывания металлов в кишечном тракте [9, 11, 13]. Однако в условиях дисбаланса между Fe (норма) и Cu (недостаток) в крови телок последний способствовал включению железа в состав гемоглобина, предупреждая появление анемии. В нашем исследовании выявлена статистически значимая или близкая к ней связь между кобальтом и количеством эритроцитов (r= -0,61±0,28 ‒ -0,72±0,25), кобальтом и MCV (r= 0,54±0,29 ‒ 0,77±0,22). Известно, что кобальт входит в состав витамина B 12 и кобаламин-содержащих ферментов, участвуя за счет этого в кроветворении. Однако по данным [9] кобальт и железо являются антагонистами, что и определило возрастную динамику данных металлов в крови телочек.

Таблица 3 – Корреляции в парах металл – параметр эритрограммы (n=10)

|

Металл |

Возраст, мес. |

Гематологические показатели крови |

|||||

|

эритроциты, 1012л |

гемоглобин, г/л |

гематокрит, % |

MCV, fL |

MCH, pg |

MCHC, g/l |

||

|

Железо (Fe), мг/л |

3 |

-0,08±0,35 |

-0,69±0,25 |

-0,08±0,35 |

0,01±0,35 |

0,71±0,25 |

0,14±0,35 |

|

6 |

-0,42±0,32 |

-0,69±0,26 |

-0,61±0,28 |

0,20±0,35 |

0,74±0,23 |

-0,04±0,35 |

|

|

9 |

-0,33±0,33 |

-0,72±0,24 |

-0,24±0,34 |

0,32±0,34 |

0,66±0,26 |

-0,18±0,35 |

|

|

12 |

-0,75±0,23 |

-0,71±0,25 |

0,56±0,29 |

0,24±0,34 |

0,62±0,27 |

-0,70±0,25 |

|

|

Медь (Cu), мг/л |

3 |

-0,21±0,35 |

-0,15±0,35 |

-0,10±0,35 |

0,21±0,35 |

0,32±0,34 |

-0,05±0,35 |

|

6 |

-0,41±0,32 |

-0,54±0,27 |

-0,06±0,35 |

-0,43±0,32 |

-0,55±0,30 |

0,20±0,35 |

|

|

9 |

-0,05±0,35 |

-0,25±0,34 |

-0,06±0,35 |

0,32±0,34 |

0,36±0,33 |

0,40±0,32 |

|

|

12 |

0,01±0,35 |

-0,49±0,31 |

0,63±0,27 |

0,52±0,30 |

-0,29±0,34 |

-0,19±0,35 |

|

|

Цинк (Zn), мг/л |

3 |

-0,30±0,34 |

-0,75±0,23 |

-0,30±0,34 |

0,01±0,35 |

0,20±0,35 |

-0,13±0,35 |

|

6 |

-0,04±0,35 |

-0,76±0,23 |

-0,06±0,35 |

0,01±0,35 |

0,12±0,35 |

-0,20±0,35 |

|

|

9 |

-0,03±0,35 |

-0,70±0,25 |

-0,22±0,36 |

0,20±0,35 |

0,05±0,35 |

-0,09±0,35 |

|

|

12 |

-0,45±0,32 |

-0,72±0,24 |

-0,42±0,32 |

0,08±0,35 |

0,16±0,35 |

-0,04±0,35 |

|

|

Кобальт (Co), мг/л |

3 |

-0,63±0,27 |

-0,12±0,35 |

-0,38±0,33 |

0,75±0,23 |

0,18±0,34 |

-0,70±0,25 |

|

6 |

-0,72±0,25 |

-0,09±0,35 |

-0,13±0,35 |

0,77±0,22 |

0,10±0,35 |

-0,12±0,35 |

|

|

9 |

-0,61±0,28 |

-0,22±0,35 |

-0,22±0,35 |

0,54±0,29 |

0,08±0,35 |

-0,01±0,35 |

|

|

12 |

-0,61±0,28 |

-0,09±0,35 |

-0,18±0,35 |

0,62±0,27 |

0,41±0,32 |

-0,35±0,33 |

|

|

Свинец (Pb), мг/л |

3 |

-0,14±0,35 |

-0,15±0,35 |

-0,23±0,34 |

0,19±0,35 |

0,15±0,35 |

-0,24±0,34 |

|

6 |

-0,31±0,34 |

-0,21±0,35 |

-0,15±0,35 |

0,39±0,33 |

0,36±0,33 |

-0,33±0,33 |

|

|

9 |

-0,19±0,35 |

-0,11±0,35 |

-0,41±0,32 |

0,43±0,32 |

0,33±0,33 |

-0,56±0,29 |

|

|

12 |

-0,06±0,35 |

-0,12±0,35 |

-0,13±0,35 |

0,17±0,35 |

0,05±0,35 |

-0,22±0,35 |

|

|

Марганец (Mn), мг/л |

3 |

-0,27±0,34 |

-0,37±0,33 |

-0,38±0,33 |

0,25±0,34 |

0,31±0,34 |

-0,13±0,35 |

|

6 |

-0,05±0,35 |

-0,18±0,35 |

-0,24±0,34 |

0,49±0,31 |

0,21±0,35 |

-0,18±0,35 |

|

|

9 |

-0,31±0,34 |

-0,28±0,34 |

-0,02±0,35 |

0,19±0,35 |

0,29±0,34 |

-0,29±0,34 |

|

|

12 |

-0,55±0,30 |

-0,49±0,31 |

-0,38±0,33 |

0,23±0,34 |

0,28±0,34 |

-0,06±0,35 |

|

|

Никель (Ni), мг/л |

3 |

-0,05±0,35 |

-0,32±0,33 |

-0,56±0,29 |

0,22±0,34 |

0,48±0,31 |

-0,11±0,35 |

|

6 |

0,46±0,31 |

-0,31±0,34 |

-0,20±0,35 |

0,57±0,29 |

0,51±0,30 |

-0,54±0,30 |

|

|

9 |

-0,26±0,34 |

-0,49±0,22 |

-0,21±0,35 |

0,28±0,34 |

0,07±0,35 |

-0,55±0,30 |

|

|

12 |

-0,1±0,35 |

-0,34±0,33 |

-0,38±0,33 |

0,52±0,30 |

0,26±0,34 |

-0,60±0,29 |

|

|

Кадмий (Cd), мг/л |

3 |

-0,20±0,35 |

-0,12±0,35 |

-0,02±0,35 |

0,32±0,33 |

0,43±0,32 |

-0,23±0,34 |

|

6 |

-0,52±0,30 |

-0,57±0,29 |

-0,42±0,32 |

0,04±0,35 |

0,04±0,35 |

-0,09±0,35 |

|

|

9 |

-0,28±0,34 |

-0,29±0,34 |

-0,33±0,33 |

0,56±0,29 |

0,64±0,27 |

-0,32±0,34 |

|

|

12 |

-0,05±0,35 |

-0,36±0,33 |

-0,25±0,34 |

0,17±0,35 |

0,22±0,34 |

-0,47±0,31 |

|

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные (Р < 0,05) и близкие к ним значения

Марганец, как и медь, достоверно не был связан с параметрами эритрограммы в организме телочек, так как он участвует в эритропоэзе опосредованно, за счет стабилизации ионов железа (влияние Mn на гомеостаз эритроцитов было реализовано посредством железа), которое коррелировало с гемоглобином и МСН.

В нашем исследовании отсутствовали значимые связи между никелем, кадмием и свинцом и гематологическими показателями, что, вероятно, связано с не токсичной концентрацией металлов в крови животных и организме в целом [10].

Заключение. В крови телочек голштинизированной черно-пестрой породы в молочно-растительный и растительный периоды выращивания уменьшается количество эритроцитов, гематокрита и гемоглобина на 34,35; 20,68 и 24,51 %, соответствуя границам нормы. При этом размер и объем эритроцитов (MCV, Mean Cell Volume), «ёмкостные» возможности клеток (MCH, Mean Cell Hemoglobin) увеличиваются на 20,81 и 14,87 %, а вот плотность заполнения цитоплазмы эритроцитов гемоглобином (МСНС) снижается на 4,84-7,09 %. Важную роль в формировании гомеостаза эритроцитов играют металлы и металлоиды. Так уровень железа и марганца в крови телок с возрастом увеличивается на 29,58 и 23,52 %, соответствуя границам нормы, а концентрация меди, цинка и кобальта, хотя и повышается, но не достигает её нижних границ. Количество никеля в крови животных увеличивается в 3,0 раза, превышая среднюю нормативную величину, установленную для зоны Южного Урала, а вот свинца и кадмия, возрастая в 2,24 и 3,25, не достигают среднего референтного значения. Железо крови коррелирует с количеством гемоглобина (r= -0,69±0,25 ‒ -0,72±0,24) и величиной МСН (r= 0,62±0,27 ‒ 0,74±0,23); цинка с гемоглобином (r= -0,70±0,24 ‒ -0,76±0,23); кобальт с эритроцитами (r= -0,61±0,28 ‒ -0,72±0,25) и MCV (r= 0,54±0,29 ‒ 0,77±0,22). Марганец и медь статистически значимо не связаны с параметрами эритрограммы, так как они участвует в эритропоэзе опосредованно через железо. Никель, кадмий и свинец значимо не коррелируют с гематологическими показателями, так как не достигают в организме животных токсичной концентрации.

Дана оценка возрастной изменчивости эритроцитов и их морфофункциональных характеристик, оцениваемых по величине эритроцитарных индексов в организме телочек голштинизированной черно-пестрой породы, а также определена зависимость их параметров от концентрации металлов и металлоидов в крови. Установлено, что в крови животных с возрастом уменьшается в рамках границ нормы количество эритроцитов, гематокрита и гемоглобина на 34,35; 20,68 и 24,51 %. Величина MCV и MCH увеличиваются на 20,81 и 14,87 %, а вот МСНС снижается на 4,84-7,09 %. Уровень железа и марганца в крови телок с возрастом увеличивается на 29,58 и 23,52 %, соответствуя границам нормы, а концентрация меди, цинка и кобальта, хотя и повышается, но не достигает её нижних границ. Количество никеля в крови животных увеличивается в 3,0 раза, превышая среднюю нормативную величину, установленную для зоны Южного Урала, а вот свинца и кадмия, возрастая в 2,24 и 3,25, не достигают среднего референтного значения. Железо крови коррелирует с количеством гемоглобина (r= -0,69±0,25 ‒ -0,72±0,24) и величиной МСН (r= 0,62±0,27 ‒ 0,74±0,23); цинка с гемоглобином (r= -0,70±0,24 ‒ -0,76±0,23); кобальта с эритроцитами (r= -0,61±0,28 ‒ 0,72±0,25) и MCV (r= 0,54±0,29 ‒ 0,77±0,22).

Список литературы Эритроциты и особенности взаимосвязи их уровня с металлами и металлоидами в организме телочек

- Грибовский, Г. П. Ветеринарно-санитарная оценка загрязнителей окружающей среды на Южном Урале: монография / Г. П. Грибовский. Челябинск, 1996. – 225 с.

- Егорова, Е. Н. Клинико-диагностическое значение эритроцитарных индексов, определяемых автоматическими гематологическими анализаторами / Е. Н. Егорова, Р. А. Пустовалова, М. А. Горшкова // Верхневолжский медицинский журнал. – 2014. – Т 12 (3). – С. 34-41.

- Кочарли, Н. К. Влияние ионов тяжелых металлов на мембранную устойчивость эритроцитов в норме и при различной патологии организма / Н. К. Кочарли, С. Т. Гумматова, Х. Д. Абдуллаев, Н. М. Зейналова // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 11. – С. 299-303.

- Ливощенко, Е. М. Эритроцитопоэз коров в зависимости от физиологического состояния организма / Е. М. Ливощенко // Сумской национальный аграрный университет. – 2016. – № 4. – С. 57-59.

- Охрименко, С. М. Влияние триптофана на некоторые показатели азотистого обмена у крыс при оксидативном стрессе, вызванном солями кобальта и ртути / С. М. Охрименко, // Вестник Днепропетровского университета. Биология. Экология. – 2006. – Т.2. – №4. – С. 134-138.

- Раицкая, В. И. Гематологические и биохимические показатели крови крупного рогатого скота, мясного направления по сезонам года / В. И. Раицкая, В. М. Севастьянова // Norwegian journal of development of the international science. – 2020. – № 40(1). – С. 49-52.

- Рыбьянова, Ж. С. Особенности морфологии эритроцитов в организме телят в условиях техногенной провинции / Ж. С. Рыбьянова, М. А. Дерхо // АПК России. – 2017. – Т. 24. – № 3. – С. 687-692.

- Шишин, Н. И. Элементный статус крови крупного рогатого скота голштинской породы в биогеохимических условиях Кемеровской области / Н. И. Шишин, О. И. Себежко, Ю. И. Федяев, Т. В. Скиба [и др.] // Вестник НГАУ. – 2017. – № 3(44). – С. 70-79.

- Angelova, M. G. Trace Element Status (Iron, Zinc, Copper, Chromium, Cobalt, and Nickel) in Iron-Deficiency Anaemia of Children under 3 Years. / M. G. Angelova, T. V. Petkova-Marinova, M. V. Pogorielov, A. N. Loboda [et al.] // Anemia. – 2014. – doi: 10.1155/2014/718089.

- Andjelkovic, M. Toxic Effect of Acute Cadmium and Lead Exposure in Rat Blood, Liver, and Kidney / M. Andjelkovic, A. Buha Djordjevic, E. Antonijevic, B. Antonijevic [et al.] // Int. J. Environ Res. Public Health. – 2019. – Vol. 16(2). – P. 274. – doi: 10.3390/ijerph16020274.

- Case, A. J. Manganese superoxide dismutase depletion in murine hematopoietic stem cells perturbs iron homeostasis, globin switching, and epigenetic control in erythrocyte precursor cells / A. J. Case, J. M. Madsen, D. G. Motto, D. K. Meyerholz, F. E. Domann // Free Radic Biol Med. – 2013 Vol. 56. – P. 17-27. – doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2012.11.018.

- Derkho, M. Erythrocytes and Their Transformations in the Organism of Cows / M. Derkho, L. Mukhamedyarova, G. Rubjanova, P. Burkov // Inter. Journal of Veterinary Science. – 2019. – Vol. 8(2). – P. 61-66.

- Lin, Y.H. Morphometric analysis of erythrocytes from patients with thalassemia using tomographic diffractive microscopy / Y. H. Lin, Sh. Sh. Huang, Sh. J. Wu, K. B. Sung // J. Biomedical Optics. – 2017. – Vol. 2(11). – Р. 116009. – doi.org/10.1117/1.JBO.22.11.116009

- Maxwell, P. HIF-1: an oxygen and metal responsive transcription factor / P. Maxwell, K. Salnikow // Cancer Biol Ther. – 2004. – Vol. 3(1). – P. 29-35. – doi: 10.4161/cbt.3.1.547.

- Van Swelm R.P.L. The multifaceted role of iron in renal health and disease / R. P. L. Van Swelm, J. F. M. Wetzels, D. W. Swinkels // Nat. Rev. Nephrol. –2020. – Vol. 16(2). – P. 77-98. – doi: 10.1038/s41581-019-0197-5.