Этапы формирования инженерно-геологических свойств пород красноцветной терригенной формации Прикамья

Автор: Гайнанов Ш.Х.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ этапности формирования инженерно-геологических свойств пород красноцветной терригенной формации. Выделены две основные стадии, которые определили особенности их инженерно- геологических характеристик. Первая стадия - стадия прогрессивного литогенеза - характеризовалась фациальными обстановками осадконакопления и определила основные генетические типы пород формации. Вторая стадия - стадия эпигенеза (гипергенеза) - явилась решающей для формирования существующих инженерно-геологических свойств в настоящее время, которые необходимо учитывать при решении задач в ходе проектных и строительных работ. Подчеркнута роль локальных тектонических структур и тектонической трещиноватости в их пределах при активизации процессов гипергенеза и изменения свойств пород.

Генетические типы пород, факторы изменения инженерно-геологических свойств, гипергенез

Короткий адрес: https://sciup.org/147246233

IDR: 147246233 | УДК: 551.435.8 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.2.111

Текст научной статьи Этапы формирования инженерно-геологических свойств пород красноцветной терригенной формации Прикамья

В инженерной геологии принято различать понятия «свойств грунтов» (состав, строение, состояние) и «генезис осадков, почв, горных пород, техногенных образований как грунтов».

Под «генезисом осадков (отложений пород) как грунтов» понимается, как это принято в общегеологической литературе, способ (механизм) накопления осадка.

Под «генезисом свойств грунтов» понимается происхождение этих свойств (состояния, состава). Свойств грунтов много, и каждое из них может формироваться по-разному, разными путями, под влиянием разных факторов. Породы, сформировавшиеся в определенных, одинаковых условиях, обладая конкретными характерными для них качествами, могут в ходе дальнейших преобразований существенно отличаться между собой по вновь приобретенным свойствам.

Таким образом, «генезис свойств грунтов» представляет собой процесс эпигенеза (гипергенеза), изменения его первоначальных качеств, возникших в ходе ПЕРВОЙ СТАДИИ образования осадка, и является уже ВТОРОЙ СТАДИЕЙ дальнейшего генезиса свойств. Современное представление по этому поводу опирается на основной закон грунтоведения: «состав, строение, состояние и свойства грунтов определяются их генезисом, характером постгенетических процессов и современным пространственным положением (Генезис и модели …, 1998; Трофимов, 2003; Трофимов, 2019). Принимая этот тезис как тесную связь двух этапов (процессов) формирования свойств пород, возникает необходимость учета условий и механизма возникновения осадков для понимания причин и механизма их дальнейшего преобразования до сегодняшнего состояния, с которым имеют дело при непосредственном использовании пород в качестве оснований сооружений.

В пределах развития пород красноцветной терригенной формации направленность и интенсивность действия факторов формирования инженерно-геологических условий на стадии прогрессивного литогенеза, то есть на первой стадии формирования свойств грунтов , обусловлены тектоническим режимом (колебательными движениями в пределах бассейна седиментации) и аридным климатом, контролирующими специфику осад-

конакопления и, как следствие, первоначальное строение и свойства пород.

Тектонический режим и климат явились причиной разнообразия фациальных обстановок седиментации от аллювиальных до бассейновых и определили генетические типы пород и их состав (Гайнанов, Трусова, 2019). Генетические комплексы пород красноцветной терригенной формации, выделенные по их фациальной принадлежности и характеризующиеся соответствующим составом, структурно-текстурным строением и инженерно-геологическими свойствами, являются базовыми элементами для инженерно-геологической типизации пород описываемой формации.

Осознавая то многообразие фаций, необходимо определиться с комплексом пород, наиболее характерных и широко представленных в регионе исследований, а также играющих важную роль с точки зрения инженерно-геологических задач.

Исходя из определения нашего объекта исследований, красноцветная терригенная формация – это комплекс отложений, обладающий набором пород, сформированных в условиях различной степени аридного климата и колебательных движений, преимущественно в континентальной обстановке.

Широкий фациальный спектр можно сгруппировать в ряд генетических комплек- сов. Таким образом, возникает строго соподчиненное строение формации. Количество подразделений в ней может меняться в зависимости от задачи исследований. В нашем случае целесообразно выделение следующих составных частей: формация – генетический комплекс – литологическая разность – минерал.

Фациальному анализу красноцветной терригенной формации ранее были посвящены работы ряда известных ученых. Наиболее детально условия осадконакопления пермских отложений изучались В.И. Игнатьевым (1963), З.А. Кривошеевой (1966), И.Г. Коро-бановой (1983). В этих работах описано многообразие фациальных обстановок, однако не было анализа распределения свойств пород с учетом этих условий.

Учитывая широкое развитие в разрезе исследуемой формации песчаников (60–80%), в данной работе на их примере рассматриваются характеристики этих пород с учетом их фациальной привязки. Кроме того, именно песчаники зачастую являются основанием инженерных сооружений, проектируемых в пределах описываемой формации, и являются чутким индикатором, реагирующим на эпигенетические преобразования на втором этапе формирования инженерно-геологических свойств.

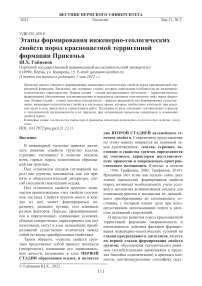

Таблица 1. Содержание обломочного материала в песчаниках различных генетических типов*

|

Генетический тип песчаников |

Содержание обломочного материала, % |

||||

|

эффузивы |

кремнистый |

полевой шпат |

кварц |

глинистый и алевролитовый |

|

|

Аллювиальный |

22 10-37 |

27 20-35 |

13 8-24 |

10 5-20 |

25 15-35 |

|

Дельтовый |

34 30-35 |

28 25-35 |

6 1-8 |

4 1-5 |

15 10-30 |

|

Бассейновый |

35 15-50 |

31 10-40 |

9 5-25 |

5 1-20 |

11 5-20 |

*Примечание: в числителе указано среднее значение, в знаменателе – диапазон изменения величины.

Рис. 1. Содержание обломочного материала в различных генетических типах песчаников

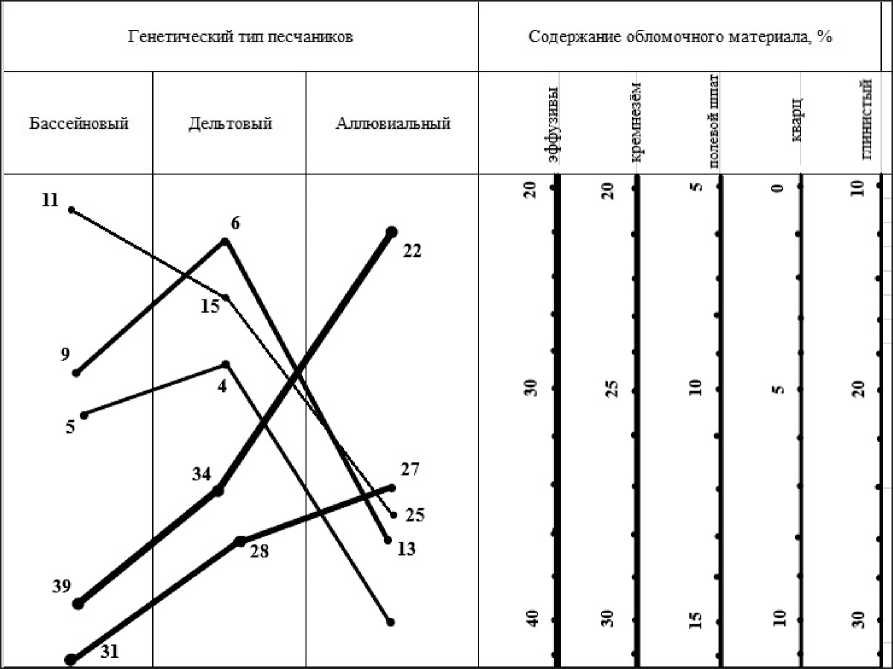

Рис. 2. Содержание обломочного материала в различных фациях аллювиального генетического комплекса

Ранее автором вслед за работой Е.М. Сергеева (1983) было показано влияние условий осадконакопления на прочностные характеристики пород. В работе основное внимание уделено физическим свойствам пород, наиболее чутко реагирующим на динамику осадконакопления.

По условиям формирования среди песчаников красноцветной терригенной формации Пермского бассейна осадконакопления можно выделить три основных генетических ти- па: аллювиальный, дельтовый, бассейновый. Породы имеют полимиктовый состав, и содержание минералов определяется динамикой и режимом водоемов при осадконакоплении. Несмотря на довольно большой разброс процентного содержания обломочного материала и минералов, можно говорить о некоторой закономерности их распределения по генетическим типам (табл. 1, рис. 1). То же самое наблюдается в рамках разных фаций отдельного генетического ти- па (рис. 2). Степень сортированное™ обломочного материала и размер зерен также отражают условия осадконакопления.

Наименее сортирован обломочный материал в аллювиальных песчаниках , поскольку линзы этих пород сложены слоями, сформированными в различных фациальных условиях. Поэтому в толще аллювия по разрезу снизу вверх меняется размер зерен: от крупнозернистых с примесями гальки (0,3– >1,0 мм) до тонкозернистых (0,2-0,05 мм) пойменной фации, а также от конгломератов до хорошо сортированных песчаников периферии русла и поймы. Лучше сортирован материал в дельтовых песчаниках. Преобладающий размер зерен здесь составляет 0,15– 0,3 мм. Бассейновые песчаники обладают наилучшей сортировкой. Преобладающий размер зерен здесь 0,1-0,2 мм.

Одним из основных факторов, определяющих свойства песчаников, является характер цемента. Наиболее широкое распространение в песчаниках красноцветной формации имеют следующие виды:

-

1) базальный;

-

2) поровый;

-

3) контактовый.

Многие из разновидностей цемента представлены во всех генетических типах. Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить определенные закономерности их распределения (по содержанию и по типам цементации).

Наибольшим разнообразием характера цемента обладают АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ПЕСЧАНИКИ. Однако наиболее представительными здесь являются песчаники самой мощной части аллювиальной линзы - русловой фации , для которой характерен базальный и поровый цемент с явным преобладанием в нем кальцита. В цементе периферийной части русла начинает играть большую роль глина и появляется контактовый тип цемента. Фация размыва представлена поровым и базальным цементом, но здесь, в отличие от русловой части линзы, значительно больше глинистого вещества.

Для ДЕЛЬТОВЫХ ПЕСЧАНИКОВ характерным является преобладание в верхней и нижней части толщи поровоконтактового типа цемента смешанного состава (глинисто-карбонатного), а средняя часть представлена поровым и базальным, преимущественно, карбонатным цементом.

БАССЕЙНОВЫЕ ПЕСЧАНИКИ имеют различные виды цемента как по составу, так и по типу. Однако наиболее типичным для них является базальный карбонатный цемент.

Тип цемента отражает его количество. В исследуемых породах это соотношение выглядит так:

-

- до 10% - контактовый,

-

- 10-20% - поровый,

-

- 20-30% - порово-базальтовый,

-

- >30% - базальный.

При прочих равных условиях содержание зависит от преобладающего размера зерен, слагающих песчаники. Под прочими условиями подразумеваются, прежде всего, условия седиментации.

Если скорость насыщения карбонатом кальция была достаточно большой, т.е. превышающей скорость уплотнения осадка , то базальный цемент мог формироваться при любой зернистой. В условиях большего уплотнения тип цемента от размера зерен (Розанов, 1941).

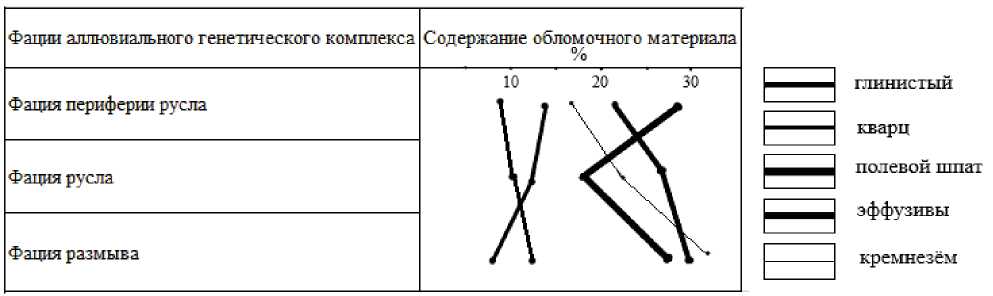

Среди физических свойств в большей степени характеризуют состояние песчаников ПЛОТНОСТЬ И ПОРИСТОСТЬ.

При относительно постоянном полимиктовом минеральном составе плотность и пористость определяются, прежде всего, сохранностью цемента . Степень сохранности цементирующего вещества во многом объясняет различие прочности при одинаковом типе, составе цемента и схожести прочих компонентов. В табл. 2 и рис. 3 можно увидеть влияние типа и состава цемента на плотность и пористость. Кроме того, можно заметить, что чем больше цемента в породе, тем больше диапазон плотности. Это еще одно, хотя и косвенное, подтверждение в пользу зависимости плотности от степени сохранности цемента. Именно цементирующее вещество реагирует на воздействие внешних факторов, что сопровождается его выносом (в случае с глинистым цементом) или растворением (в случае кальцитового цемента).

Учитывая, что для истории развития красноцветной формации было характерно в условиях колебательных движений частое расположение верхних слоев в зоне гипергенеза, это существенно влияло на характер цемента. Можно заметить, что плотность песчаников с глинистым цементом ниже, чем с аналогичным типом цемента карбонатного состава. Также можно наблюдать изменение плотности и пористости в различных фациях с учетом характера цементации.

Набольшим разнообразием характера цемента отличаются аллювиальные песчаники.

Однако наиболее представительными здесь являются песчаники самой мощной части аллювиальной линзы – русловой фации, для которой характерен базальный и поровой тип цемента с явным преобладанием в нем кальцита.

Для дельтовых песчаников характерным является преобладание в верхней и нижней части толщи порового-контактового типа цемента смешанного состава (глинисто-карбонатного), а средняя часть представлена поровым и базальным преимущественно карбонатным цементом.

Таблица 2. Плотность верхнепермских песчаников при различном составе и типе цемента

|

Тип цемента |

Состав цемента |

Плотность, г/см3 |

Интервал плотности, г/см3 |

Пористость, % |

Диапазон пористости, % |

|

Контактовый |

Карбонатный |

2,0 2,25 |

0,25 |

10 15 |

5 |

|

Глинистый |

1,95 2,05 |

0,10 |

30 37 |

7 |

|

|

Поровоконтактовый |

Глинисто-карбонатный |

2,10 2,20 |

0,10 |

10 18 |

8 |

|

Глинистый |

2,00 2,15 |

0,15 |

27 37 |

10 |

|

|

Поровый |

Карбонатный |

0,14 |

10 18 |

10 18 |

8 |

|

Глинисто-карбонатный |

0,15 |

10 20 |

10 20 |

10 |

|

|

КарбонатноГлинистый |

0,25 |

15 20 |

15 20 |

10 |

|

|

Поровобазальный |

Карбонатный |

2,20 2,35 |

0,15 |

15 26 |

11 |

|

Глинисто-карбонатный |

2,15 2,35 |

0,20 |

15 25 |

10 |

|

|

Базальный |

Карбонатный |

2,25 2,55 |

0,30 |

11 25 |

14 |

|

Глинисто-карбонатный |

2,19 2,50 |

0,31 |

15 28 |

13 |

|

|

Карбонатноглинистый |

2,00 2,35 |

0,35 |

16 30 |

14 |

|

|

Глинистый |

1,95 2,35 |

0,40 |

20 38 |

18 |

Бассейновые песчаники имеют различные виды цемента как по составу, так и по типу. Однако наиболее типичным для них является базальный карбонатный цемент.

Тип цемента отражает его количество. Так, в пермских песчаниках это соотношение выглядит следующим образом: до 10% контактовый, 10 20% поровый, 20 30% порово-базальный, >30% базальный. Однако иногда встречаются более сложные формы цементации, когда при одном и том же количестве цемента можно наблюдать не- сколько типов цемента. Так, при 10%-ном содержании цемента, характерном для контактового типа, в дельтовых песчаниках встречается и контактовый цемент, и поровой цемент. А в бассейновых, при таком же количестве, контактовый и поровой типы цемента осложняются еще и пойкилитовым. При прочих равных условиях, содержание цемента зависит от преобладающего размера зерен, слагающих песчаники. Под прочими условиями подразумеваются, прежде всего, условия седиментации.

Рис. 3. Изменение диапазона пористости и плотности в верхнепермских песчаниках в зависимости от содержания цемента. 1 – глинистого, 2 – карбонатно-глинистого, 3 – глинисто-карбонатного, 4 – карбонатного

Если скорость насыщения карбонатом кальция была достаточно большой, то есть превышающей скорость уплотнения осадка, то, к примеру, базальный цемент мог формироваться при любой зернистости. В условиях большого уплотнения тип цемента зависит от размера зерен. И, как отмечается Е.М. Сергеевым (1983, 392 с.), с уменьшением зернистости возрастает прочность.

Однако для верхнепермских песчаников эта закономерность подтверждается лишь отчасти. С увеличением содержанием зерен размером 0,1 0,2 мм и 0,2 0,3 мм количество цемента в породе возрастает. С увеличением же содержания крупнообломочного материала (0,3 0,5 мм и 0,5 0,8 мм) уменьшается процентное содержание цемента. Неслучайно преобладание базального цемента в песчаниках русловой фации аллювиального комплекса, где более широкий диапазон зернистости (0,15 0,5 мм). И в то же время, в песчаниках фации периферии русла с размером зерен 0,1 0,2 мм и поровый тип цемента. Эти отклонения от общей закономерности объясняются динамикой среды накопления осадков (соотношением скорости осаждения и цементации осадка) и физико-химической обстановкой в различных фациях.

Песчаники аллювиального генетического комплекса отличаются наибольшим разнообразием. Изменение зернистости, плотности, характера цемента по разрезу аллювиальной линзы обусловили и различие в прочности.

Наибольшей прочностью отличаются здесь песчаники русловой фации, которые чаще всего имеют карбонатный цемент базального и порово-базального типа (табл. 3).

Таким образом, прочностные свойства аллювиальных песчаников различных фаций существенно отличаются.

Таблица 3. Изменение прочностных свойств песчаников аллювиального комплекса

|

Фация |

Тип цемента |

Состав цемента |

Среднее значение прочности на одноосное сжатие Re, МПа |

Изменение прочности на одноосное сжатие (осредненные значения) - Re, МПа |

|

Пойма |

контактовый |

карбонатный |

1,о-з,о |

\20 \ 16.2 У 21,3 /9,3 |

|

Периферия русла |

базальный |

глинисто-карбонатный |

25-38 |

|

|

карбонатный |

30-35 |

|||

|

поровый |

карбонатноглинистый |

3-5 |

||

|

контактовый |

глинистый |

0,0-0,3 |

||

|

Русло |

базальный |

карбонатный |

30-35 |

|

|

поровобазальный |

25-30 |

|||

|

поровый |

карбонатноглинистый |

3,0-5,0 |

||

|

Размыв |

базальный |

глинистый |

0,0-3,0 |

|

|

поровый |

карбонатноглинистый |

3,0-5,0 |

||

|

карбонатный |

20-25 |

Для их оценки недостаточно ограничиться определением генетического типа. Необходимо уточнение видов и разновидностей, зависящих от типа и состава цемента. Особенно это важно при сравнении песчаников, когда сопоставляются породы одинаковых генетических комплексов. Неопределенность видов и разновидностей делает подобные сопоставления некорректными, поскольку различия в свойствах довольно существенны.

Песчаники дельтового генетического комплекса характеризуются неоднородностью свойств (табл. 4). Лучшая сортировка зерен по сравнению с аллювием, отличие в составе обломочного материала обусловили меньшее разнообразие в характере цементации и, как следствие, прочностных свойств. Для песчаников этого комплекса характерно слоистое строение: в цементе в верхней и нижней части наблюдается прилив глинистого вещества, а в средней пачке преобладают карбонаты. Песчаники этой части наиболее прочны с базальным кальцитовым или поровым глини-сто-карбонатным цементом.

Песчаники бассейнового генетического комплекса отличаются лучшей сортировкой обломочного материала и стабильным минеральным составом. Сравнительный анализ песчаников бассейнов разных пачек показал идентичность состава структуры и характера цемента. Некоторые отличия заключаются в небольшом увеличении зернистости песчаников верхней пачки (регрессивного бассейна).

ВТОРАЯ СТАДИЯ формирования свойств пород, по сути, является эпигенетическим процессом. В данном случае автор придерживается понятия, данного В.Т. Трофимовым (2019, с. 280): « эпигенетическим по генезису свойством следует признать такое, которое формируется в ходе последующих изменений горных пород в процессе прогрессивного или регрессивного литогенеза». С точки зрения инженерной геологии изменения состояния пород в ходе регрессивного литогенеза, основное внимание уделяется нарушению структурнотекстурных связей, изменению характера цемента и минералогического состава, то есть показателям, определяющим ухудшение прочностных свойств. При этом необходимо установить факторы, способствующие активизации гипергенных процессов.

Учитывая специфику условий формирования пород красноцветной терригенной формации на Восточной окраине Русской платформы (тектонический режим с колебательными движениями и аридный климат), необходимо обратить внимание на особенность структурно-тектонической обстановки. Характерной особенностью бассейна осад- конакопления явилось широкое развитие локальных тектонических структур, которые сыграли существенную роль при формировании инженерно-геологических условий. Основным фактором, влияющим на активизацию процессов гипергенеза, становится тектоническая трещиноватость, ставшая следствием механизма развития локальных структур. Эти вопросы были подробно освящены в работах Л.Н. Розанова (1941), Е.Н. Пермякова (1949) и ряда других исследователей. Наличие трещиноватости и зако- номерности ее распространения в пределах локальных структур, а также изменение состояния пород на участках повышенной трещиноватости привело к неоднородности инженерно-геологических свойств пород в пределах массива, активизации экзогенных процессов и инженерно-геологических условий в целом (Гайнанов, 2022; Gainanov, 1983; Катаев, 1999). Сравнительный анализ состояния пород в зонах повышенной трещиноватости и вне их показывает существенную разницу.

Таблица 4. Изменение прочностных свойств песчаников по разрезу дельтового комплекса

|

Часть разреза |

Характеристики цемента |

Средние значения плотности р, кг/см3 |

|

|

Тип |

Состав |

||

|

Верхняя |

Порово-контактовый |

Глиннсто-карбонатный (иногда примесь кремнезёма) |

*2.15 ^23 2.07 |

|

Средняя |

Поровый |

Глиннсто-карбонатнын |

|

|

Базальный |

Карбонатный |

||

|

Нижняя |

Порово-контактовый |

Глиннсто-карбонатный (иногда примесь кремнезема) |

|

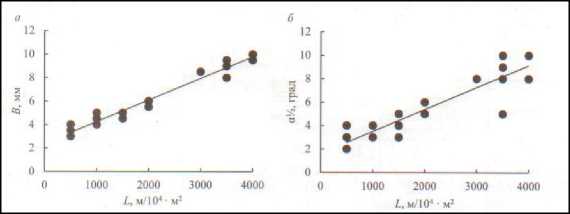

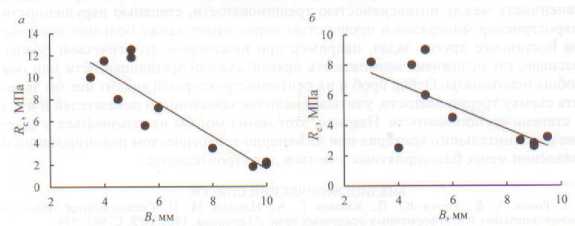

Акцентируя внимание на тектонической трещиноватости как на основной причине изменения свойств, необходимо отметить причинно-следственную связь между механизмом возникновения трещиноватости (соответственно структур) и дальнейшими этапами изменения качества пород. В основе начала преобразования пород, слагающих массивы красноцветной терригенной формации, лежит механизм формирования локальных структур. Эти породы в ходе возникновения структур испытали значительные напряжения с последующими деформациями, что отразилось на их состоянии и выра- зилось в нарушениях на уровне кристаллической решетки (Катаев, 1999; Гайнанов, 2021). Ранее проведенные исследования показали тесную зависимость степени нарушенности кристаллической решетки минералов и тектонической трещиноватостью (рис. 4, 5). Таким образом, момент возникновения локальной структуры можно считать предпосылкой для начала активизации гипергенеза в условиях появившейся трещиноватости или первым этапом эпигенетических преобразований пород в ходе формирования инженерно-геологических свойств в рамках регрессивного литогенеза.

Таблица 5. Изменение модуля трещиноватости аргиллитоподобных глин с глубиной

|

Глубина расчистки, м |

Модуль трещиноватости |

|

|

Расчистка №1 |

Расчистка№2 |

|

|

0,20 |

25-30 |

40-50 |

|

0,30 |

10-15 |

30-40 |

|

0,50 |

5-7 |

15-20 |

|

1,00 |

1-2 |

10-15 |

|

2,00 |

0 |

5-10 |

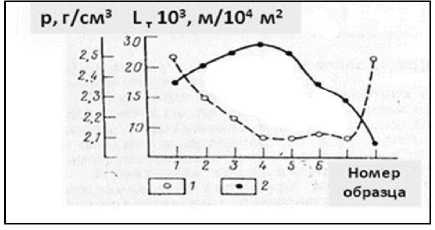

Рис. 4. Зависимость между степенью нарушенности кристаллической решетки кварца B и трещиноватостью L – a и зависимость между степенью нарушенности кристаллической решетки кварца α1/2 и трещиноватостью L – б

Рис. 5. Зависимость между прочностью на одноосное сжатие R c и степенью нарушенности кристаллической решетки кварца B: a – для песчаников; б – для аргиллитов

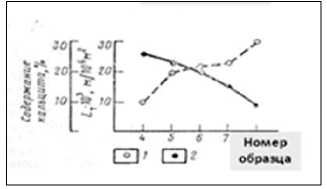

Изменение сохранности породы, степень ее раздробленности создают условия для активизации выветривания, что нашло отражение в изменении минералогического состава и прочности (рис. 6, 7, табл. 5, 6). Нарушение первоначальных структурных связей и активизация агентов выветривания в условиях появившейся тектонической трещиноватости предопределило ход дальнейших преобразований качества пород. Изменение характера цементации, минералогического состава в новых условиях не могли не сказаться на их физико-механических свойствах.

Рис. 6. Изменение содержания кальцита в цементе аргиллитоподобных глин, по данным петрографического анализа: 1 – значения содержания кальцита, 2 – значения интенсивности трещиноватости

Сравнительный анализ свойств пород в пределах локальных структур убедительно показывает их различие в зависимости от расположения в зоне повышенной трещино- ватости или за ее пределами. В табл. 7 сведены данные результатов исследований в пределах двух локальных структур: Опали-хинской и Ижевский Источник.

Таблица 6. Содержание минералов в расчистках по данным термического анализа

|

Минералогический состав |

Содержание минералов, % |

|

|

Расчистка №1 |

Расчистка№2 |

|

|

Монтмориллонит |

17,5 |

22,0 |

|

Гидрослюда |

70,0 |

60,0 |

|

Каолинит |

5,0 |

10,0 |

|

Гетит |

2,44 |

2,44 |

|

Кальцит |

15,0 |

9,0 |

Таблица 7. Сводная таблица результатов исследований

|

Порода |

Минералогический состав, % |

Степень нарушенности кристаллической решетки кварца |

Прочность на одноосное сжатие |

Трещиноватость |

||||

|

Кварц |

Полевой шпат |

Кальцит |

Хлорит |

B , мм |

α Vs ,град |

R c , МПа |

L , м/104 * м2 |

|

|

Песчаник |

72 |

10 |

6 |

12 |

10,0 |

10 |

2,2 |

4000 |

|

Песчаник |

87 |

10 |

- |

3 |

10,0 |

10 |

2,0 |

4000 |

|

Песчаник |

69 |

20 |

5 |

6 |

9,5 |

8 |

1,8 |

4000 |

|

Аргиллит |

55 |

30 |

- |

12 |

9,0 |

8 |

2,8 |

3500 |

|

Аргиллит |

46 |

30 |

17 |

7 |

9,5 |

5 |

3,2 |

3500 |

|

Аргиллит |

53 |

27 |

10 |

10 |

9,0 |

10 |

2,6 |

3500 |

|

Песчаник |

78 |

20 |

5 |

7 |

8,0 |

9 |

3,5 |

3500 |

|

Аргиллит |

70 |

25 |

1 |

3 |

8,5 |

8 |

3,0 |

3000 |

|

Песчаник |

80 |

16 |

- |

4 |

5,5 |

6 |

5,6 |

2000 |

|

Песчаник |

67 |

22 |

6 |

6 |

6,0 |

5 |

7,2 |

2000 |

|

Аргиллит |

70 |

15 |

12 |

3 |

6,0 |

6 |

4,5 |

2000 |

|

Песчаник |

65 |

18 |

10 |

12 |

4,5 |

4 |

8,0 |

1500 |

|

Песчаник |

63 |

8 |

28 |

1 |

5,0 |

4 |

11,8 |

1500 |

|

Песчаник |

80 |

18 |

1 |

1 |

5,0 |

3 |

12,5 |

1500 |

|

Аргиллит |

52 |

16 |

15 |

10 |

5,0 |

5 |

6,0 |

1500 |

|

Песчаник |

82 |

10 |

- |

1 |

4,0 |

3 |

11,5 |

1000 |

|

Аргиллит |

64 |

18 |

8 |

10 |

4,5 |

4 |

8,0 |

1000 |

|

Аргиллит |

39 |

16 |

- |

2 |

5,0 |

3 |

9,0 |

1000 |

|

Аргиллит |

65 |

15 |

5 |

5 |

4,0 |

4 |

2,5 |

500 |

|

Песчаник |

75 |

18 |

- |

6 |

3,5 |

2 |

10,0 |

500 |

|

Аргиллит |

58 |

25 |

7 |

10 |

3,0 |

3 |

8,2 |

500 |

Такая же закономерность наблюдается по результатам исследования Пермской локальной структуры, отраженных в табл. 8

Таблица 8. Физико-механические свойства песчаников в зонах с различным показателем интенсивности тектонической трещиноватости в пределах Пермской структуры

|

Влажность, % |

Коэффициент пористости, д.е. |

Пористость, % |

Показатель выветрелости, д.е. |

Объемный вес.г/см3 |

Сопротивление одноосному сжатию, МПа |

|

Зона с низким показателем интенсивности тектонической трещиноватостей |

|||||

|

0,010 - 0,127 0,041 |

0,115 - 0,342 0,233 |

10,29 - 25,46 17,67 |

0,08 - 0,19 0,13 |

2,24 - 2,51 2,39 |

6,5 - 9,6 - 8,7 - 9,6 7,7 - 9,0 |

|

Зона с высоким показателем интенсивности тектонической трещиноватости |

|||||

|

0,090 - 0,195 ОД 39 |

0,236 - 0,549 0,409 |

19,12 - 37,31 27,78 |

0,18 - 0,33 0,26 |

2,01 - 2,33 2,16 |

3,8 - 4,5 - 5,4 - 6,9 4,4 - 5,4 |

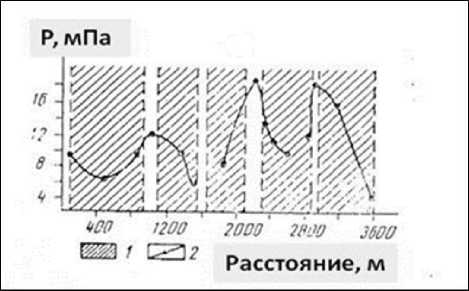

Рис. 7. Изменение прочности на одноосное сжатие аргиллитоподобных глин в зонах повышенной трещиноватости в пределах Опалихинской локальной структуры вдоль развернутой линии обнажения: 1 – зоны повышенной трещиноватости (L Т > =15000М/104м2), 2 – кривая изменения прочности на одноосное сжатие

Рис. 8. Изменение плотности аргиллитоподобных глин в зависимости от степени трещиноватости: 1 – значения плотности ρ, 2 – значения интенсивности трещиноватости L Т

Выводы

Таким образом, генезис свойств пород красноцветной терригенной формации Прикамья представлен двумя основными стадиями. ПЕРВАЯ СТАДИЯ – стадия прогрессивного литогенеза – определяется фациальными обстановками осадконакопления вследствие тектонического режима и аридного климата, что нашло отражение в генетических типах пород, их составе и строении. ВТОРАЯ СТАДИЯ – стадия регрессив- ного литогенеза (гипергенеза) – стала следствием особенностей структурнотектонического режима территории, выраженной в широком распространении локальных структур и тектонической трещиноватости в их пределах. Последнее обстоятельство во многом определило активизацию процессов гипергенеза, что существенно повлияло на ухудшение состояния пород и их инженерно-геологических свойств.

Список литературы Этапы формирования инженерно-геологических свойств пород красноцветной терригенной формации Прикамья

- Гайнанов Ш.Х. Активизация экзогенных процессов в пределах локальных структур красноцветных терригенных формаций. Известия высших учебных заведений Уральского государственного горного университета. Горный журнал, № 2, 2022.

- Гайнанов Ш.Х. Влияние тектонических напряжений в массивах пород на изменение их строения и свойств. Известия высших учебных заведений Уральского государственного горного университета. Горный журнал, № 3, 2021. С. 71-78.

- Гайнанов Ш.Х., Катаев В.В. Выявление зон трещиноватости в пределах локальных структур, сложенных терригенными красноцветными породами. М. Инженерная геология, № 6. 1988. С. 92-97.

- Гайнанов Ш.Х., Трусова А.В. Генетические типы песчаников красноцветной терригенной формации, как основа для оценки их инженерно-геологических свойств. Вестник Пермского Университета. Геология. 2019.

- Генезис и модели формирования свойств грунтов/ Под редакцией Трофимова В.Т. и Королева В.А. М.: Изд-во МГУ, 1998. 165 с.