Этапы заселения территории вокруг большого Ушковского озера на Камчатке в конце плейстоцена - голоцене

Автор: Понкратова И.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований четырех многослойных и одной несмешанной стоянки Ушки на территории вокруг Большого Ушковского озера на п-ове Камчатка. Стоянки были открыты и изучались в 1961-1990 гг. Н.Н. Диковым и М.А. Диковой. Материалы комплексных исследований стоянки Ушки V, проводившихся экспедицией Северо-Восточного государственного университета в 2004-2011 гг., позволили расширить информацию о заселении полуострова в конце плейстоцена - голоцене. Приводятся данные по хронологии стоянки, технико-типологическая характеристика археологических находок. Установлено, что стоянки Ушки на рубеже плейстоцена - голоцена заселялись не менее 8 раз. Большое внимание уделяется изучению каждого этапа заселения, дается хронология: ранний период перехода от палеолита к неолиту (~13320-12022 кал. л.н.), поздний период перехода от палеолита к неолиту (12225-10131 кал. л.н.), начальный неолит (~8608-8297 кал. л.н.), ранний неолит (~6679-4406 кал. л.н.), средний неолит (~2809-1516 кал. л.н.), поздний неолит (~1059-996 кал. л.н., или 960-1020 гг. н.э.), первый (806-597 кал. л.н., или 1200-1400 гг. н.э.) и второй (~564-55 кал. л.н., или 1650-1700 гг. н.э.) периоды древнеительменской культуры. Выделены особенности орудий первого периода заселения (бифасиальные наконечники стрел и дротиков с черешком) и второго (микропластинчатая технология изготовления каменных изделий - техника юбецу). Отмечается, что в эпоху начального неолита появляются орудия на пластинах, распространяется вкладышевая техника, возможно, упряжное собаководство. Для раннего неолита характерны керамика, призматические и конические нуклеусы, наконечники и резцы на пластинах. В эпоху тарьинской культуры среднего и позднего неолита распространяются трехгранные наконечники стрел, посуда из дерева; грубо оббитые односторонние тесла сменяются на шлифованные, появляются лабретки. Седьмой и восьмой этапы представлены материальным комплексом культуры древних ительменов. На основе результатов исследования выдвигается предположение о том, что древнейшие жители ушковских стоянок сыграли немаловажную роль в миграционных процессах на территориях северо-востока и юговостока Азии, северо-запада Америки. С учетом уточненных данных предложены новые наименования первого - четвертого этапов заселения ушковских стоянок.

Камчатка, переход от палеолита к неолиту, неолит, тарьинская, древнеительменская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145145983

IDR: 145145983 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.041-051

Текст научной статьи Этапы заселения территории вокруг большого Ушковского озера на Камчатке в конце плейстоцена - голоцене

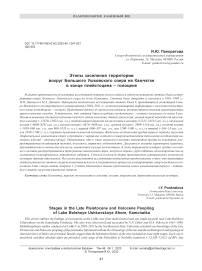

Эталонными для разработки хронологии археологических культур Камчатки считаются стоянки Ушки. Они расположены в центральной части полуострова, на южном берегу Большого Ушковского озера, на окраине пьедестала крупной и высокой конусообразной вулканической постройки Ключевской группы вулканов, перекрытой ледниковыми флювиогля-

159°50' 159^54"

Рис. 1. Карта расположения стоянок Ушки.

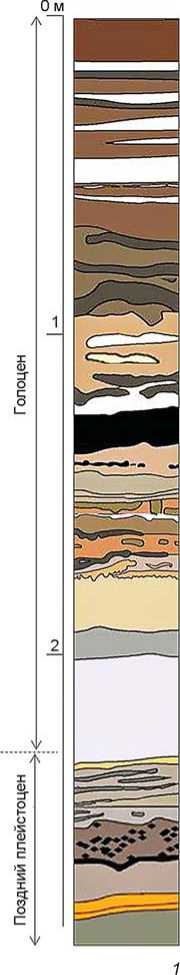

циальными и пролювиальными рыхлыми осадками (рис. 1). Толща почвенно-пирокластического чехла (ППЧ), входящего в ряд покровных образований, датируется верхним плейстоценом – голоценом [Титов, Казакова, 1985]. Стоянки находятся на высоте 37 м над ур.м. и 3–5 м над ур. реки.

В 1961–1990 гг. четыре многослойные и одна несмешанная стоянки Ушки исследовались Н.Н. Диковым [1977, 1979, 1993] и М.А. Диковой [Goebel, Waters, Dikova, 2003]. На основе полученных результатов им были выделены семь этапов заселения изученной территории. Они соответствовали ранней стадии ушковской верхнепалеолитической культуры (13600 ± 250 л.н. (ГИН), 14300 ± 200 л.н. (ГИН 167)), поздней (10360 ± 350 л.н. (МО 345), 10760 л.н. (МАГ 219)), «финально-палеолитической» (8790 ± ± 150 л.н. (МАГ 231)), первой ушковской «мезолитической», ранненеолитической культуре (4200 ± ± 100 л.н. (МАГ 132)), тарьинской культуре среднего неолита (2070 ± 190 л.н. (МО 354), 2160 ± 290 л.н. (МАГ 5), 2440 ± 80 л.н. (РУЛ 607)), позднему неолиту (1052 ± 25 л.н. (МАГ 32)) и «пережиточному» (220 ± ± 140 л.н. (MO 353), 235 ± 145 л.н. (MO), 675 ± 80 л.н. (ЛЕ 70)) [Диков, 1977, с. 43–44, 65, 73, 75, 242, 244].

В 2004–2011 гг. экспедицией Северо-Восточного государственного университета (г. Магадан) проводились комплексные исследования стоянки Ушки V, которые позволили расширить информацию о заселении полуострова в конце плейстоцена – голоцене [Диков, 1977, 1979, 1993; Пономаренко, 2014; Goebel, Waters, Dikova, 2003, p. 502], выделить четыре этапа заселения указанной стоянки и с учетом данных, полученных Н.Н. Диковым [1977, 1979, 1993], уточнить периодизацию всех стоянок Ушки и особенности этапов.

Материалы и методы

На стоянке Ушки V вскрыты отложения на территории площадью 148 м2, найдено более 12 тыс. артефактов, изучено 30 стратиграфических профилей. В выявленном в позднеплейстоценовых отложениях культурном слое VII исследована часть жилища с очагом, входом и рабочей зоной. В слое обнаружены каменный инвентарь, украшения (подвески, бусины), лопата из кости, обломки ко стей животных, рыб, семечко растения, скорлупа кедрового ореха, гастролиты. В культурном слое VI изучена межжилищная площадка, на которой найдены клиновидные нуклеусы, пластины, пластинки и микропластины, отщепы, технические сколы, бифасиальные наконечники стрел, ножи-би-фасы, пластины с ретушью, скребла, микроскребки, комбинированные орудия, отбойник. В культурном слое V исследован жилищный (?) котлован размерами 4 × 3 м, содержавший призматические нуклеусы, от-щепы, пластины, обсидиановые скребки на пластинах и отщепах, технические сколы, галечное орудие и др. В культурном слое IV выявлены три жилищных (?) котлована, из которых извлечены призматические, конические макро- и микронуклеусы, отщепы, сколы, пластинки и их фрагменты, ретушированные наконечники на пластинах, скребловидные орудия из обсидиана и базальта, резцы, отбойники из песчаника, керамика, амулеты, а также орехи кедрового стланика и многочисленные фрагменты костей животных.

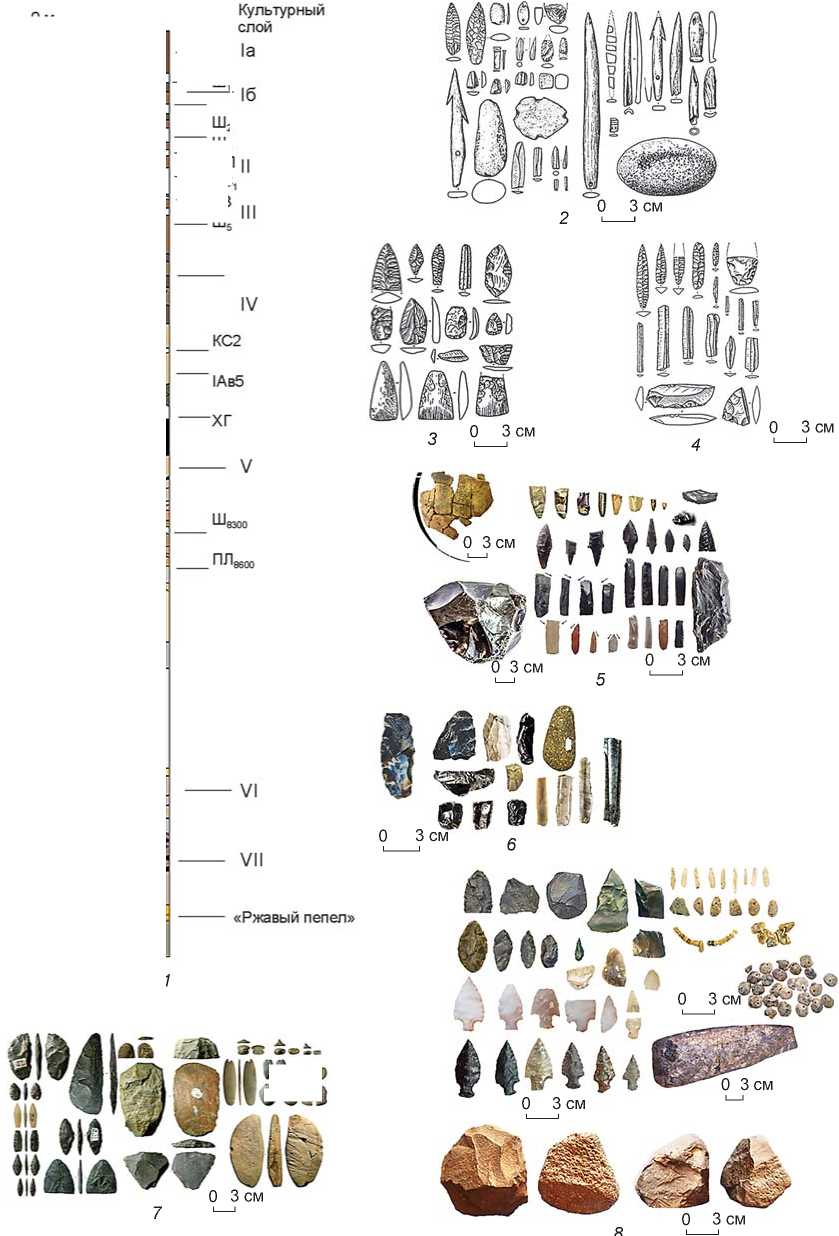

Историю вулканических отложений на стоянке Ушки V позволили во сстановить данные тефрохронологических исследований ППЧ. Подробная тефрохронология Камчатки, о снованная на сотнях радиоуглеродных дат, была «спроецирована» на археологические профили [Брайцева и др., 1997; Пономарева, 2010; Ponomareva et al., 2016]. В ППЧ стоянки Ушки V обнаружены 18 пепловых слоев, из которых 12 соотнесены с конкретными вулканическими извержениями. При составлении хроностратиграфиче-ской шкалы учитывались возрасты маркеров пепла [Braitseva et al., 1997], а также 14С-даты, полученные по образцам из культурных слоев (табл. 1).

Исследование выполнено с использованием традиционных научных методов (планиграфический, описательный, технологический), а также методов относительного и абсолютного датирования (стратиграфический, тефрохронологический, радиоуглеродный анализы, калибровка радиоуглеродных дат). При обобщении материалов применялся проблемно-хронологический метод.

Этапы заселения ушковских стоянок

В конце плейстоцена Большое Ушковское озеро было частью обширного древнего ледникового водоема между современными руслами рек Козыревка и Камчатка, образованного ок. 25–20 тыс. л.н. [Брайце-ва и др., 1968]. Первое заселение исследуемой территории произошло, вероятно, не ранее 13300 л.н. Дата по углю из плейстоценовых отложений (предположительно вулканического пепла из неизвестного ис- точника, условно названного нами «ржавый пепел») мощностью 2–3 см на стоянке Ушки V, залегавших ниже самого раннего культурного слоя VII, 11196 ± ± 59 л.н. (KIA 40603), ок. 13000 кал. л.н.

Переход от палеолита к неолиту

Временные рамки начального периода заселения соответствуют эпохе перехода от конца плейстоцена к голоцену. Начало голоцена на Камчатке по 14С датируется 9800–10000 л.н., 12000–11000 кал. л.н. [Певзнер, 2015, с. 10]. Пыльцевые спектры из отложений ушковских стоянок свидетельствуют о том, что во время, предшествовавшее началу голоцена, был сухой холодный климат, господствовали тундростепи [Егорова, 2008]. Типичные представители тундровых травянисто-кустарниковых сообществ – ольховник, береза, василист-ник, мареновые, зеленые мхи, папоротники [Ложкин, Матросова, Корзун, 2004]. Фауну этого периода представляли: бизон, снежный баран, плейстоценовая лошадь, лемминг, северный олень, лось, а также птицы (вероятно, утки), рыба лососевых пород (кижуч и др.), заяц, суслик [Верещагин, 1979, с. 18–19; Железнов-Чукотский, Частухина, 2005], возможно, мамонт, чьи кости обнаружены в долине Камчатки.

В это время заселение берега водоема происходило дважды.

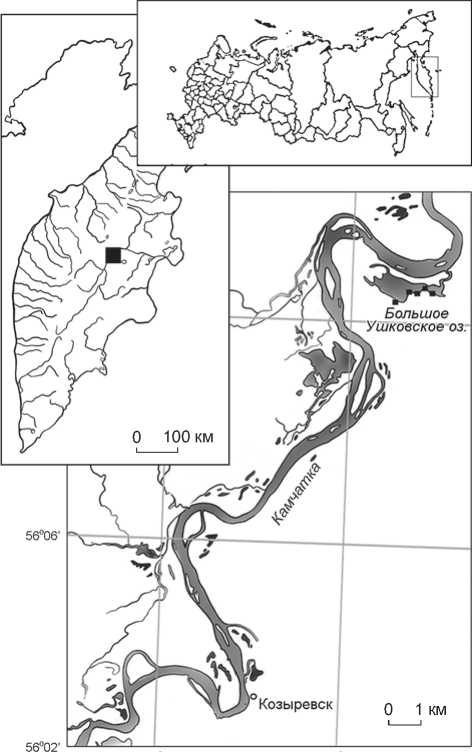

Раннему этапу заселения стоянки соответствует культурный слой VII. Радиоуглеродные даты (табл. 1) позволяют предположить, что этап длился с 11330 ± 50 до 10350 ± 50 л.н., 13320–12022 кал. л.н. (табл. 2). В это время были в основном сезонные промысловые стоянки, на территориях которых создавались наземные одно- и двухкамерные жилища с открытыми, без каменной обкладки очагами, а также мастерские по изготовлению каменных орудий и украшений и погребения. Каменный инвентарь представлен орудиями для охоты и обработки ее продуктов (бифасиальные наконечники стрел и дротиков с черешком, скребки и скребла, проколки, тесловидные изделия, ножи для разделки туш). Для хозяйственных целей использовались отщепы и пластинчатые сколы, не подвергавшиеся вторичной обработке, а также лопаты из кости. Симметричные и асимметричные листовидные бифа-сы применялись при обработке дерева, кости, камня, разделке рыбы, изготовлении украшений. Маркирующими элементами данного периода принято считать бифасиальные наконечники стрел и дротиков с черешком (рис. 2, 8 ), каменные украшения (подвески, бусины). В качестве сырья использовались, как правило, халцедон и кремень, реже – обсидиан и базальт. Известны погребения в жилищах с инвентарем; наличие в них охры и украшений свидетельствует о проведении при погребении ритуалов. Микроскопический анализ украшений выявил следы красок, вероятно,

Таблица 1 . Хроностратиграфическая шкала стоянок Ушки

|

Период |

Культурный слой, код и маркер возраста вулканического извержения * |

14С-дата, л.н. |

Лабораторный номер |

Калиброванная дата, л.н. ±2σ |

Источник |

|

Время существования древнеительменской культуры |

I б |

220 ± 140 235 ± 145 |

MO 353 MO |

266–55 564–122 |

Диков, 1977, c. 65, 75, 242 Там же |

|

Время отсутствия обитателей |

Ш 1 |

250 ± 60 (250) |

Нет свед. |

317–305 |

Пономарева, 2010, с. 33 |

|

Время существования древнеительменской культуры |

I а |

675 ± 80 |

ЛЕ 70 |

806–597 |

Диков, 1977, c. 65, 242 |

|

Время отсутствия обитателей |

Ш 2 |

965 ± 16 (950) |

Нет свед. |

938–893 |

Braitseva et al., 1997, p. 129 |

|

Поздний неолит |

II |

1052 ± 25 |

МАГ 32 |

1059–996 |

Диков, 1977, c. 73 |

|

Время отсутствия обитателей |

Ш 3 ОП КС БЗ |

1404 ± 27 (1400) 1478 ± 18 (1500) 1806 ± 16 (1800) 2300 |

Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. |

1419–1356 1468–1388 1866–1771 Нет свед. |

Braitseva et al., 1997, p. 129 Ibid. » Braitseva et al., 1990, p. 8 |

|

Средний неолит |

III |

2070 ± 190 2160 ± 290 2440 ± 80 |

МО 354 МАГ 5 РУЛ 07 |

2491–1562 2809–1516 2723–2346 |

Диков, 1977, c. 84 Там же » |

|

Время отсутствия обитателей |

Ш5 |

2553 ± 46 (2550) |

Нет свед. |

2645–2487 2758–2647 |

Braitseva et al., 1997, p. 129 Там же |

|

Ранний неолит |

IV |

4055 ± 75 4200 ± 100 4382 ± 79 5725 ± 90 |

BlNP NSU 1400 МАГ 132 BINP NSU 1398 BlNP NSU 1399 |

4828–4406 4971–4498 5090–4836 6679–6315 |

Данные автора статьи Диков, 1977, c. 242 Данные автора статьи То же |

|

Время отсутствия обитателей |

КС 2 IАв5 ХГ |

6007 ± 38 (6000) 6500 6957 ± 30 (6900) |

Нет свед. Нет свед. Нет свед. |

6944–6747 Нет свед. 7853–7694 |

Braitseva et al., 1997, p. 129 Певзнер, 2015, с. 132 Braitseva et al., 1997, p. 129 |

|

Начальный неолит |

V |

7642 ± 81 7645 ± 94 7705 ± 38 |

AA 457212 BINP NSU 1401 KIA 35662 |

8598–8316 8608–8297 8557–8413 |

Goebel et al., 2003, p. 503 Данные автора статьи То же |

|

Время отсутствия обитателей |

Ш 8300 ПЛ |

8340 ± 120 (8300) 8610 ± 60 (8600) |

Нет свед. Нет свед. |

9073–9529 9703–9486 |

Пономарева, 2010, с. 33 Ponomareva et al., 2013, p. 1678 |

|

Переход от палеолита к неолиту |

VI VII |

9485 ± 275 10240 ± 75 10350 ± 50 10810 ± 50 10960 ± 50 11005 ± 115 11060 ± 25 11320 ± 30 11330 ± 50 |

AA 41387 AA 41386 GrA 37279 GrA 37278 GrA 37277 AA 41388 SR 7175 UCIAMS 32199 SR 7173 UCIAMS 32198 SR 5810 |

11643–10131 12225–11700 12406–12022 12856–12582 12979–12654 13125–12645 13098–12759 13299–13117 13320–13109 |

Goebel et al., 2003, p. 502 Ibid. Данные автора статьи То же » » » » » |

|

Поздний Дриас |

«Ржавый пепел» |

11195 ± 60 |

KIA 40603 |

13267–12888 |

Данные автора статьи |

Примечание. 14С-дата для пеплов округлена. Переход на календарный возраст произведен с помощью Calib Radiocarbon Calibration Program [Stuiver, Rimer, 1993; Rimer et al., 2009]. Периодизация геологических эпох разработана с учетом схемы Блитта-Сернандера [Нейштадт, 1982].

*Римскими цифрами обозначен культурный слой, прописными буквами без индекса – код, прописными буквами с верхним или нижним индексом – маркер возраста вулканического извержения.

Таблица 2. Этапы заселения стоянок Ушки

Поздний этап переходного от палеолита к неолиту периода заселения ушковских стоянок, длившийся с 10240 ± 75 до 9485 ± 275 л.н., 12225–10131 кал. л.н. (табл. 2), представлен находками из культурного слоя VI. Возможно, в это время на территорию Большого Ушковского озера пришло новое население, которое по традициям отличалось от предыдущего. На данном этапе увеличиваются площади стационарных поселений (более 40 жилищ с населением не менее 100–150 чел.), изменяются конструкции жилищ и облик каменного инвентаря. К нему относятся первые свидетельства одомашнивания собаки и произведения искусства в виде каменных полиэй-конических изображений и граффити. Жилищные конструкции были трех типов: углубленные в землю (0,3–0,5 м) грибовидной формы площадью 12–48 м2, с входным коридором и одним закрытым очагом; наземные площадью 8–16 м2, без входного коридора, с очагом и каменной обкладкой; наземные площадью 40–140 м2 неправильно-овальной, округлой или подтрапециевидной формы, с одним или несколькими кострищами. В составе каменного инвентаря – би-фасиальные наконечники стрел иво-, лавролистной или каплевидной формы, однолезвийные скребла на массивных отщепах, микроскребки, микронуклеусы и микропластины, симметричные бифасы, от-щепы. Обработка камня производилась с помощью отбойников, которыми служили удлиненные овальные гальки. Маркером данного периода являются признаки применения микропластинчатой технологии – техники юбецу (рис. 2, 7). В каче стве сырья использовались в основном обсидиан и кремень. Для этого этапа характерны представления о загробном мире (в захоронениях имеются погребальный инвен- тарь и охра) и тотемистические представления (обнаружен геоглиф в виде рыбы, вылепленный из красной охры на земляном полу), имела место обрядовая деятельность.

Хозяйственная жизнь обитателей стоянок переходного от палеолита к неолиту времени базировалась на добыче различных видов животных, птиц, рыболовстве и собирательстве.

Начальный неолит

Данный период в истории стоянки Ушки V представлен материалами культурного слоя V, длился с 7705 ± ± 38 до 7642 ± 81 л.н., 8608–8297 кал. л.н. (табл. 2). Это было время ландшафтной перестройки: тундро-степи сменялись болотистыми тундрами, господствовал мягкий влажный климат [Ложкин, Матросова, Корзун, 2004]. На территории исследования формировалась первая надпойменная терраса с покровными отложениями и вулканическими пеплами [Титов, Казакова, 1985]. На данном этапе по сравнению с предыдущим уменьшились площади стоянок. Обнаружены жилища в виде наземных шалашей-чумов с очагами без кольцевых кладок, с несколькими приочажными камнями [Диков, 1993, с. 21–22]. Каменная индустрия включает продукты первичного расщепления (призматические нуклеусы снятия ножевидных пластин, отщепы, пластины) и орудийный набор (бифасиаль-ные изделия, отщепы и пластины с ретушью, скребки, галечное орудие и др.). Маркирующим элементом этого этапа являются обсидиановые скребки на пластинах и отщепах (рис. 2, 6 ). Сырьем служили обсидиан, кварцит, кремень, базальт, песчаник. Согласно тефрохронологическим исследованиям, в это время произошли катастрофическое извержение и мощный пеплопад вулкана Хангар (6900 л.н.).

— Ш1

Рис. 2. Сводная тефростратиграфия с указанием маркеров и индексов вулканических извержений, культурных слоев ( 1 ); артефакты из культурных слоев ( 2–8 ) стоянок Ушки.

2 – слой I [Диков, 1977, с. 272, табл. 10; с. 279, табл. 20]; 3 – слой II [Там же, с. 278, табл. 19]; 4 – слой III [Там же, с. 277, табл. 17]; 5 – слой IV (материалы из раскопок автора); 6 – слой V (материалы из раскопок автора); 7 – слой VI [Gómez Coutouly, Ponkratova, 2016, p. 323, 325, 326]; 8 – слой VII (материалы из раскопок автора).

ШЭ оп ----КС, ---БЗ

Н®19 »ео

Ранний неолит

Период между ~7400 и 5000 л.н. был самым теплым в голоцене Камчатки [Дирксен, 2017, с. 35]. Его характеризует распространение ольхи, березовых лесов с обильным травостоем [Ложкин, Матросова, Корзун, 2004]. Около 5000 л.н. на смену мягкому пришел холодный и сухой климат, обусловивший снижение биологической продуктивности экосистем [Дирксен, 2017, с. 35]. Для стоянки Ушки I имеется 14С-дата 4200 ± 100 л.н. [Диков, 1977, с. 242]. В ранненеолитическом культурном слое IV стоянки Ушки V находки залегали между пеплами вулканов КС2 и Ш5. Радиоуглеродные даты (см. табл. 1) позволяют предположить, что он длился с 5725 ± 90 до 4055 ± 75 л.н., 6679–4406 кал. л.н. (см. табл. 2)*. Жилища были наземные, в виде чума или шалаша, с очагами без обкладки. На поселениях имелись площадки-мастерские и хозяйственные ямы. Каменный инвентарь неолитического облика включает: нуклеусы (призматические и конические снятия ножевидных пластин), продукты первичного расщепления (отщепы, пластинки), орудийный набор (ретушированные наконечники на пластинах, пластинки и пластины, которые применялись как ножи; фрагменты пластин со следами утилизации, использовавшиеся во вкладышевых орудиях; скребловидные орудия из обсидиана и базальта, резцы, отбойники из песчаника) и фигурки рыбок. Особого внимания заслуживают ножи в виде пластин с выемками для разделки рыбы (рис. 2, 5 ). В качестве сырья служили обсидиан, кремень, базальт, редко – яшма. Тотемистические представления связаны в основном с культом рыбы, который позднее будет широко представлен в тарьин-ской культуре ительменов Камчатки [Пономаренко, 2014]. Важнейшей инновацией этого периода следует считать керамику. Стратегия жизнеобеспечения общества связана с охотой, рыболовством и собирательством, о чем свидетельствуют фаунистический комплекс, орехи кедрового стланика и пр.

Средний неолит (первый этап тарьинской культуры)

Это время на Камчатке по сравнению с предыдущим характеризуется более прохладным климатом; отмечен второй (малый) максимум распространения лесов (~2200–1700 л.н.) [Дирксен, 2017, с. 36]. Хронологические рамки этапа: 2440 ± 80–2070 ± 190 л.н., 2809– 1516 кал. л.н. Обитатели стоянок Ушки-I–III жили в наземных жилищах площадью ок. 50 м², а также

в землянках с деревянными стенами, крышей и очагами без обкладки внутри. Каменный инвентарь составляют: нуклеусы (призматические снятия ножевидных пластин), продукты первичного расщепления (ножевидные пластины разных размеров без ретуши, с ретушью по краю и с обеих сторон), орудийный набор (сплошь ретушированные вкладыши, пластинчатые черешковые наконечники стрел, листовидные ножи-бифасы, остроконечные односторонне ретушированные ножи на пластинах, скребки с выпуклым лезвием, грубо оббитые односторонне выпуклые тесла, проколки, боковые резцы на пластинках, грузила) (рис. 2, 4 ). Распространяются трехгранные наконечники с черешком и без него, деревянная посуда. Стратегия жизнеобеспечения населения в этот период связана с охотой, рыболовством и собирательством [Диков, 1977, с. 84; 1979, с. 113–119].

Поздний неолит (второй этап тарьинской культуры)

Этому времени (1052 ± 25 л.н., 1059–996 кал. л.н. (см. табл. 2) соответствуют наземные жилища, возможно, балаганы* «ительменского типа». Продолжают использоваться каменные трехгранные и пластинчатые черешковые наконечники стрел, боковые резцы, ножевидные пластины, двусторонне ретушированные вкладыши, листовидные ножи-бифасы, шлифованные тесла, скребки с выпуклым лезвием, проколки, лабретки (рис. 2, 3 ). Необычны найденные на стоянке Ушки I чашевидные округлые ямы, устланные в четыре слоя берестой. В основе палеоэкономики населения – охота, рыболовство и собирательство [Диков, 1977, с. 61–62, 72–74; 1979, с. 113–119].

Время существования древнеительменской культуры

Согласно хронологической схеме Н.Н. Дикова [1977, с. 43], во время бытования древнеительменской культуры стоянки Ушки-I, II заселялись дважды: 675 ± ± 80 л.н., 806–597 кал. л.н. (культурный слой Iа) и 235 ± ± 145–220 ± 140 л.н., 564–55 кал. л.н. (культурный слой Iб). Границу между периодами заселения маркирует пепел вулкана Шивелуч извержения 250 ± 60 л.н., ок. 1700 г. н.э. С учетом этих дат можно предполагать, что второе заселение стоянок на этом этапе произошло ок. 1650–1700 гг. н.э. Поселения площадью ок. 120 м² были сезонные (зимние), с жилищами земляночного типа, в которых имелись боковой кори- дор и служившее входом дымовое отверстие в крыше «ительменского типа», жертвенное сооружение, а также хозяйственные ямы для заготовки продуктов. В комплексе инвентаря – костяные ножи, двусторонний зубчатый костяной наконечник простого гарпуна, листовидные двусторонне обработанные ножи, концевые скребки, призматические нуклеусы и ножевидные пластинки, рыболовные грузила с выемками из галек (рис. 2, 2). Основу жизнеобеспечения населения в это время составляли охота, рыболовство и собирательство. Тотемистические представления связаны с рыболовством [Диков, 1977, с. 62–65, 74–75].

Жилища, остатки которых найдены в культурном слое Iа, вероятно, пострадали в результате вулканического извержения. Пришедшие на эту территорию люди (культурный слой Iб), скорее всего, были знакомы с русскими казаками. Первый острог казаков построен в 1649 г. Ф. Поповым на Охотском побережье Камчатки, а в 1703 г. В. Атласовым в нижнем течении реки Камчатки о снован Нижнекамчатский острог [Алексеев, 1982]. В пользу предположения о том, что местное население взаимодействовало с казаками, свидетельствуют обнаруженное в верхнем слое стоянки Ушки II изделие из меди [Диков, 1977, с. 279, табл. 20, 6 ], а также этнографические описания, в которых упоминаются урочище Ушки и река Ус Кыг*, переименованная казаками в Ушки [Крашенинников, 1994, с. 17].

Обсуждение результатов

Сравнительный анализ рассматриваемого инвентаря и комплексов сопредельных территорий

Материалы стоянок Ушки переходного периода от палеолита к неолиту – наиболее ранние свидетельства заселения Камчатки. Сходные с ушковскими черешковые наконечники, являющиеся своеобразными хронологическими и культурными маркерами этого времени, имеются в ряде позднеплейстоценовых комплексов, обнаруженных на территориях к югу от Камчатки. Это комплексы стоянок Суянге (слой 4, 15410–15350 л.н.) [Ли Юн Джо, Ким Чжэ-юн, 2010] и Косанри [Ли Хену, 2010, с. 42] на Корейском п-ове, Пирика I на о. Хоккайдо в Японии (см.: [Василевский, 2008, с. 351]), Огоньки-5 (горизонт 1, 13–11 тыс. лет) на о. Сахалин [Там же, с. 140, 353]. Материалы этих памятников отражают сходство в характере адаптационных стратегий их обитателей (преобладание сезонных промысловых стоянок, комплексность хозяйства, ориентация на рыболовство, использование не только местного, но и высококачественного принесенного с удаленных площадок сырья). На севере от зоны исследования чертами сходства с ушковскими объектами обладают стоянки Апвард Сан Ривер Сайт на Аляске (~11500 кал. л.н.). Аналогии прослеживаются в каменном инвентаре (бифасы), системе жизнеобеспечения населения (ориентация на рыболовство), захоронениях (погребение в жилищах) [Potter et al., 2011, p. 1061, fig. 4, F, G, H]. Черешковые наконечники, напоминающие уш-ковские, встречаются и в археологических комплексах арктической зоны Северной Америки (культуры алеутов, атапасков, Тукту/Пэлиса и др.), датируемых от 6000 до 200 л.н. [Projectile…].

Некоторые аналогии с каменным инвентарем из культурного слоя VI стоянки Ушки (орудия изготовлены в технике юбецу) выявлены в материалах Якутии (Дюктайский верхнепалеолитиче ский комплекс, 17–13 тыс. кал. л.н.) [Gómez Coutouly, 2016], Дальнего Востока (Приамурье, осиповская культура, 13–10 тыс. л.н.) [Шевкомуд, 2005, с. 5–10], о. Сахалин (стоянки Сокол, Олимпия-5, 13–9 тыс. л.н.) [Василевский, 2008, с. 115–121], Аляски (Сван Пойнт CZ4, 14 тыс. кал. л.н.) [Gómez Coutouly, 2012]). Наиболее древние каменные индустрии, созданные в технике юбецу, известны в Японии на о. Хоккайдо (Пири-ка I, Кашивадай I) и Корее (Суянге I, Хопиенг-донг) [Ли Юн Джо, Ким Чжэюн, 2010; Gómez Coutouly, Ponkratova, 2016]. Параллели между ушковскими находками и комплексами этих территорий позволяют предполагать, что каменная индустрия второго периода заселения ушковских стоянок была связана с обширной восточно-азиатско-американской культурной традицией. Наиболее тесная близость ушковских материалов этого слоя и более ранних комплексов Приамурья и Японии, возможно, обусловлена их генетическим единством.

Орудия на пластинах и отщепах (скребки, вкладыши) третьего этапа заселения ушковских стоянок (начальный неолит) обнаруживают сходство с изделиями новопетровской культуры Западного Приамурья (12630–8590 л.н.) [Кузьмин, Нестеров, 2010, с. 105, 107], а также с материалами, выявленными на островах Сахалин (Огоньки-5, горизонт 1, 13000–11000 л.н., стоянка Костромское, ранний неолит) [Василевский, 2008, с. 104, 315, 362] и Жохова (7450 ± 220 (ЛЕ 4534), 8200 ± 40 л.н. (ГИН 6399), 7940 ± 170 л.н. (ЛУ 4533а), 7930 ± 40 л.н. (ГИН 6400) [Гиря, Лозовский, 2014; Макеев, Питулько, Каспаров, 1992]). С учетом радиоуглеродных дат комплексов памятников можно предположить, что в этот период территория Дальнего Востока заселялась группами людей, двигавшимися, скорее всего, с запада или юга. Согласно историческим данным, в XVIII в. Камчатку и Якутию соеди- няли Якутско-Охотский и Охотско-Петропавловский тракты протяженностью более 2 600 км [Казарян, 2012]. Возможно, эта дорога была известна местному населению и ранее. Обитатели территории близ Большого Ушковского озера, вероятно, покинули стоянку, спасаясь от извержения вулкана Хангар, и направились на север в сторону о. Жохова. От ушковских стоянок до о. Жохова (по прямой линии ок. 2 250 км) они двигались, скорее всего, на собачьих упряжках. В пользу этой версии свидетельствуют найденные в охотничьем лагере на о. Жохова кости и копролиты собак, а также фрагменты нарт [Pitulko et al., 2019]. Не исключено, что появление упряжного собаководства на Камчатке может быть датировано начальным неолитом, ок. 8500 кал. л.н.

Комплекс четвертого этапа заселения ушковских стоянок находит аналогии в археологических комплексах сумнагинской культуры (IX–V тыс. до н.э.) и ранних этапов ранненеолитической сыалахской культуры (4870 ± 170–3490 ± 150 гг. до н.э.) Якутии, в которых отмечено появление керамических сосудов округлой формы со сквозными отверстиями под венчиком, насечками, а также широкое распространение наконечников стрел, резцов на пластинах; в хозяйстве большую роль играло рыболовство [Алексеев, Дьяконов, 2009]. Некоторые элементы сходства с ушковскими материалами имеются в ранненеолитических комплексах с орудиями на пластинах и отщепах и керамикой громатухинской культуры среднего Амура [Шевкомуд, 2005, с. 10–11], мариинской культуры нижнего Амура [Медведев, 2008], стоянок на Сахалине (Славная-5, Пугаче-во-1, пункт 3; Стародубское-3 (ранненеолитический период), поселение Славная-4 и др.) [Василевский, 2008; Грищенко, 2011]. Возможно, аналогии с рассматриваемыми материалами имеет керамика арктических районов Северной Америки, где ее появление датируется ок. 2800–2500 л.н. и совпадает с развитием хозяйства, специализированного на добыче морепродуктов [Anderson, Tushingham, Buonasera, 2017].

Аналоги изделиям тарьинской культуры (средний и поздний неолит), обнаруженным на ушковских стоянках, Н.Н. Диков предлагал искать в комплексах стоянок на Северной и Южной Камчатке, Чукотке, Охотском побережье, Курильских о-вах, Сахалине, в Восточной Сибири, Якутии, Японии, связанных, по его мнению, с предками ительменов [1979, с. 126– 127]. Памятники тарьинской культуры были исследованы А.К. Пономаренко. Он отметил непрерывность формирования тарьинской культуры с 5200 ± 100 л.н. до XVII–XVIII вв. и выделил ее локальные этапы и варианты [2014, с. 138–144].

К вопросу о наименовании этапов заселения ушковских стоянок

Результаты анализа новых материалов позволили уточнить характеристики этапов заселения ушков-ских стоянок и предложить некоторые новые их наименования.

«Переходный от палеолита к неолиту период» – переименование (ранее – «верхний палеолит» [Диков, 1977, с. 47; 1979, с. 31, 54; 1993]) связано с уточнением данных о стоянках финала плейстоцена – начала голоцена. Такие стоянки размещались на окраине пьедестала вулканической постройки Ключевской группы вулканов, а не на высоких террасах, как памятники эпохи палеолита на сопредельных территориях. Нижняя часть толщи ППЧ с культурными слоями VII и VI датируется верхним плейстоценом, для которого получены новые определения – 13–10 тыс. кал. л.н. Каменная индустрия свидетельствует о формировании навыков изготовления и использования наконечников стрел, копий, тесел, применении технологии шлифования, сверления, соответствующих переходному этапу от палеолита к неолиту на сопредельных территориях. В это время люди создавали котлованные сооружения (культурный слой VI), при транспортировке сырья из отдаленных источников, вероятно, использовали плавательные средства; имели представления о загробном мире и совершали обряды, связанные с тотемистиче ским верованиями; изготавливали специальные красители (культурный слой VII). Основой жизнеобеспечения населения являлось рыболовство. Не исключено, что по мере накопления новых материалов необходимо будет уточнить наименование этапа.

«Начальный неолит» (ранее – «финальный палеолит» [Диков, 1977, с. 58; 1979, с. 76; 1993]) – переименование обосновано тем, что содержащий артефакты данного этапа культурный слой V залегает выше предыдущего. Инновационные черты – появление орудий на пластинах (скребки, ножи) и распространение вкладышевой техники. В это время, возможно, зарождается упряжное собаководство, характерное для последующих эпох на Камчатке, где приручение собаки, вероятно, произошло ок. 11000–12000 л.н. (культурный слой VI) [Диков, 1979, с. 60]. В дальнейшем использование собак в упряжке получает широкое распространение у ительменов [История..., 1990, с. 21].

«Ранний неолит» (ранее термин предлагал ввести Н.Н. Диков [1979, с. 106]) – предлагаем отказаться от термина «мезолит», т.к. полученные данные не соотносятся с современными представлениями о мезолите прибрежных территорий, островов и полуостровов Дальнего Востока [Василевский, 2008].

«Древнеительменская культура» – предлагаем отказаться от устаревшего термина «пережиточный неолит», т.к. в этот период культура ительменов уже имеет черты идеологически сформированного сообщества [Там же].

Заключение

Комплексное изучение стоянки Ушки V показало, что на рубеже плейстоцена – голоцена заселение территории, прилегающей к Большому Ушковскому озеру, происходило как минимум 8 раз. Выявление критериев для каждого этапа заселения позволило предложить их периодизацию: переход от палеолита к неолиту (ранний ( ~ 13320-12022 кал. л.н.) и поздний (12225-10131 кал. л.н.) периоды); начальный ( ~ 8608-8297 кал. л.н.), ранний ( ~ 6679-4406 кал. л.н.), средний ( ~ 2809-1516 кал. л.н.) и поздний ( ~ 1059-996 кал. л.н., или 960-1020 гг н.э.) неолит; время существования древнеительменской культуры (~806–55 кал. л.н., или 1200–1700 гг.) В числе особенностей орудий первого этапа заселения – бифасиальные наконечники стрел и дротиков с черешком; второго – микропластинча-тая техника изготовления каменных изделий техникой юбецу. В эпоху начального неолита появляются орудия на пластинах, распространяется вкладышевая техника, возможно, упряжное собаководство. Для раннего неолита характерны керамика, призматические карандашевидные нуклеусы, наконечники и резцы на пластинах. В эпоху тарьинской культуры среднего и позднего неолита распространяются трехгранные наконечники стрел, посуда из дерева; грубо оббитые односторонние тесла сменяются на шлифованные, появляются лабретки. Для седьмого и восьмого этапов характерен материальный комплекс культуры древних ительменов.

Аналогии с материалами сопредельных территорий позволяют предположить, что миграционные процессы, имевшие место на северо-востоке азиатского, северо-западе американского континентов в конце плейстоцена и голоцене, происходили не одномоментно. Темп и направления миграций в разные периоды, вероятно, были различны, как был различен и состав мигрирующего населения, но, безусловно, немаловажную роль в этих процессах сыграли и древнейшие жители полуострова Камчатка, оставившие следы интереснейших культур на берегах Большого Ушковско-го озера.

Благодарим Т. Гебела, М. Уотерса (США), П. Грутса (Германия), Х. Плихта (Нидерланды), Я.В. Кузьмина (Рос- сия), Е.В. Пархомчук (Россия), В.В. Пархомчука (Россия), С.А. Растигеева (Россия) за помощь в получении радиоуглеродных дат; В.В. Пономареву, М.М. Певзнер, И.В. Ме-лекесцева за консультации при идентификации вулканических пеплов. Особая благодарность И. Клаузену, М. Вебер, А. Сиглофу (Германия) за совместную работу в полевых и лабораторных условиях.

Список литературы Этапы заселения территории вокруг большого Ушковского озера на Камчатке в конце плейстоцена - голоцене

- Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки до конца XIX века. – М.: Наука, 1982. – 288 с.

- Алексеев А.Н., Дьяконов В.М. Радиоуглеродная хронология культур неолита и бронзового века Якутии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 3. – С. 26–40.

- Брайцева О.А., Мелекесцев И.В., Евтеева И.С., Лупикина Е.Г. Стратиграфия четвертичных отложений и оледенений Камчатки. – М: Наука, 1968. – 228 с. Брайцева О.А., Мелекесцев И.В., Пономарева В.В., Сулержицкий Л.Д., Певзнер М.М. Геохронология и параметры крупнейших эксплозивных извержений на Камчатке за последние 10 000 лет // Российская наука: Выстоять и возродиться. – М.: Наука, 1997. – С. 237–244.

- Василевский А.А. Каменный век острова Сахалин. – Южно-Сахалинск: Сах. кн. изд-во, 2008. – 412 с.

- Верещагин Н.К. Остатки млекопитающих из палеоли-тического слоя VI стоянки Ушки I // Новые археологические памятники севера Дальнего Востока. – Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1979. – С. 12–17.

- Гиря Е.Ю., Лозовский В.М. Сравнительный морфологический анализ полноты технологических контекстов каменных индустрий // Каменный век: от Атлантики до Пацифики: Замятнин. сб. – СПб.: МАЭ РАН: ИИМК РАН, 2014. – Вып. 3. – С. 52–84.

- Грищенко В.А. Ранний неолит острова Сахалин. – Южно-Сахалинск: Сах. гос. ун-т, 2011. – 184 с.

- Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы: (Азия на стыке с Америкой в древности). – М.: Наука, 1977. – 391 с.

- Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии: (Азия на стыке с Америкой в древности). – М.: Наука, 1979. – 352 с.

- Диков Н.Н. Палеолит Камчатки и Чукотки в связи с проблемой первоначального заселения Америки. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1993. – 68 с.

- Дирксен В.Г. Эволюция климата и природной среды Камчатки в голоцене по данным изучения озерных отложений // Вулканизм и связанные с ним процессы. – Петропавловск-Камчатский: Ин-т вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, 2017. – С. 34–37.

- Егорова И.А. Краткий очерк истории формирования современной растительности Камчатки // Камчатка: события, люди: мат-лы XXV Крашенинник. чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 88–93.

- Железнов-Чукотский Н.К., Частухина С.А. Дикие полезные растения Берингии, фитотерапия и здоровье человека. – М.: ГЕОС, 2005. – 615 с.

- История и культура ительменов. Историко-этнографические очерки. – Л.: Наука, 1990. – 208 с.

- Казарян П.Л. Сухопутные сообщения Северо-Восточной России (XVII в. – 1920 г.). – Якутск: Изд. дом СВФУ, 2012. – 147 с.

- Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. – СПб: Наука; Петропавловск-Камчатский: Камшат, 1994. – Т. 1. – 439 с.

- Кузьмин Я.В., Нестеров С.П. Хронология неолитических культур Западного Приамурья // Традиционная культура Востока Азии. – Благовещенск: Амур. гос. ун-т, 2010. – Вып. 6. – С. 103–110.

- Ли Юн Джо, Ким Чжэюн. Геоархеологическая матрица многослойной стоянки Суянги, Корея // Первоначальное освоение человеком континентальной и островной части Северо-Восточной Азии. – Южно-Сахалинск: Сах. гос. ун-т, 2010. – С. 82–84.

- Ли Хену. Наконечники метательных орудий и их назначение // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 3. – С. 41–49.

- Ложкин А.В., Матросова Т.В., Корзун Ю.А. К палинологической характеристике отложений Ушковской стоянки на Камчатке // Пространственная и временная изменчивость природной среды Северо-Восточной Азии в четвертичный период. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2004. – С. 98–105.

- Макеев В.М., Питулько В.В., Каспаров А.К. Природная среда архипелага Де-Лонга в конце плейстоцена – начале голоцена и древний человек // Изв. Рус. геогр. об-ва, 1992. – Т. 124, вып. 3. – С. 271–276.

- Медведев В.Е. Мариинская культура и ее место в неолите Дальнего Востока // Тр. II (XVIII) Всерос. археол. Съезда в Суздале, 2008. – М.: ИА РАН, 2008. – Т. 1. – С. 244–248.

- Нейштадт М.И. К вопросу о некоторых понятиях и разделении голоцена // Вопр. геологии голоцена: к II конгрессу INQUA: симпозиум голоцен. комиссии. – Ереван, 1982. – С. 20–27.

- Певзнер М.М. Голоценовый вулканизм Срединного хребта Камчатки. – M.: ГЕОС, 2015. – 252 c.

- Понкратова И.Ю., Губар Ю.С., Лбова Л.В. Спектральный анализ окрашенных артефактов слоя VII стоянки Ушки V (полуостров Камчатка) // Universum Humanitarium. – 2019. – № 1. – С. 56–71.

- Пономарева В.В. Крупнейшие эксплозивные вулканические извержения и применение их тефры для датирования и корреляции форм рельефа и отложений: автореф. дис. ... д-ра геогр. наук. – М., 2010. – 53 с.

- Пономаренко А.К. Тарьинская культура неолита Камчатки // Тихоокеанская археология. – 2014. – Вып. 30. – С. 7–230.

- Титов Э.Э., Казакова Г.П. Геоморфология и условия накопления рыхлых осадков на многослойной археологической стоянке Ушки V (Центральная Камчатка) // Новейшие данные по археологии Севера Дальнего Востока. – Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985. – С. 24–34.

- Шевкомуд И.Я. Археологические комплексы финала плейстоцена – начала голоцена в Приамурье и проблема древнейшей керамики // Вестн. Камчат. регион. ассоц. «Учебно-научный центр». Гуманитар. науки. – 2005. – № 2. – С. 3–18.

- Anderson Sh.L., Tushingham Sh., Buonasera T.Y. Aquatic adaptations and the adoption of Arctic pottery technology: Results of residue analysis // Am. Antiquity. – 2017. – Vol. 82. – P. 452–479.

- Braitseva O.A., Ponomareva V.V., Sulerzhitsky L.D., Melekestsev I.V., Bailey J. Holocene key-marker tephra layers in Kamchatka, Russia // Quaternary Sci. Rev. – 1997. – Vol. 47, N 2. – Р. 125–139.

- Goebel T., Waters M.R., Dikova M.A. The Archaeology of Ushki Lake, Kamchatka, and the Pleistocene Peopling of the Americas // Scie. – 2003. – Vol. 301. – P. 501–505.

- Gómez Coutouly Y.A. Pressure microblade industries in Pleistocene-Holocene Interior Alaska: Current data and discussions // The Emergence of Pressure Knapping: From Origin to Modern Experimentation. – N.Y.: Springer, 2012. – P. 347–374.

- Gómez Coutouly Y.A. Migrations and interactions in prehistoric Beringia: the evolution of Yakutian lithic technology // Antiquity. – 2016. – Vol. 90, iss. 349. – P. 9–31.

- Gómez Coutouly Y.A., Ponkratova I.Y. The Late Pleistocene Microblade Component of Ushki Lake (Kamchatka, Russian Far East) // PaleoAmerica. – 2016. – Vol. 2. – P. 303–331.

- Pitulko V.V., Kuzmin Y.V., Glascock M.D., Pavlova E.Yu., Grebennikov A.V. «They came from the ends of the earth»: long-distance exchange of obsidian in the High Arctic during the Early Holocene // Antiquity. – Vol. 93, iss. 367. – 2019. – P. 28–44.

- Ponomareva V., Portnyagin M., Derkachev A., Pendea F., Bourgeois J., Reimer P., Garbe-Schönberg D., Krasheninnikov S., Nürnberg D.E. Holocene M~6 explosive eruption from Plosky volcanic massif (Kamchatka) and its tephra as a link between terrestrial and marine paleoenvironmental records // Intern. J. of Earth Scie., 2016. – Vol. 102, N 6. – P. 1673–1699.

- Potter B.A., Irish J.D., Reuther J.D., Gelvin-Reymiller C., Holliday V.T. A terminal Pleistocene child cremation and residential structure from Eastern Beringia // Scie. – 2011. – N 331 (6020) – P. 1058–1062.

- Projectile Point Identifi cation Guide. – URL: http://www.projectilepoints.net (дата обращения: 07.02.2019).

- Reimer P.J., Baillie M.G.L., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Buck C.E., Burr G.S., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hajdas I., Heaton T.J., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., McCormac F.G., Manning S.W., Reimer R.W., Richards D.A., Southon J.R., Talamo S., Turney C.S.M., van der Plicht J., Weyhenmeyer C.E. IntCal09 and Marine09 radiocarbon age calibration curves, 0–50,000 years – cal BP // Radiocarbon. – 2009. – N 51. – P. 1111–1150.

- Stuiver M., Reimer P.J. Extended 14C database and revised CALIB radiocarbon calibration program // Radiocarbon. – 1993. – Vol. 35. – P. 215–230.